-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

江心洲是基于有利的河道水势,由水下心滩逐渐发育成型的淤积体长期出露水面形成的稳定洲体,它的发育受泥沙等外源物质的输入、流水的搬运能力、夹沙能力等的影响[1],是受到筑坝及库区调节影响的重要河流地貌之一[2-4]. 随着三峡库区分阶段蓄水,水位的不断抬升必然对江心洲的发育产生显著的影响[5]. 一方面原有长江天然河道的部分江心洲被淹没,同时,一些边滩也可能随着水位的抬升并经过长期的切割形成新的江心洲[6-7];另一方面,“蓄清排浑”的运行方式也使部分江心洲随着水位的反季节变化而出露和淹没. 在这种巨大的水位变化及库区调节运行的影响下,库区江心洲形态在时间及空间上都将发生明显的变化,对河道维稳、航道通行、水陆交错、生物栖息等方面都将产生重要的影响[8-10].

近一个世纪以来,国内外学者借助实地观测、遥感影像、理论概化模型、数学模型等手段探讨了分汊河道江心洲的形成与演变规律[11-13]. 大量学者通过实验和短期的观测研究了江心洲形态演变过程[14-16]. 但大多数实验都基于恒定流量、河道宽度、坡度以及均质泥沙等稳定环境和理想条件,很多影响江心洲演变的环境因素未能考虑[17-18]. 近年来,随着数值模拟技术的发展,尤其是遥感和GIS的快速发展,为多时相、多尺度的江心洲的监测与模拟提供了技术手段[19],对江心洲演变与模拟有了更深入的研究. Schuurman等[11]基于物理模型生成江心洲和分汊河段的水深、流量和泥沙输运数据集,并结合遥感数据建立了江心洲、分汊、河道之间的概念网络模型. 刘晓芳等[20]采用水动力的分析方法,探究了江心洲达到平衡稳定形态时所对应的河流分沙及分流比例. Rasbold等[21]以沉积学为基础,确定了古环境中沙洲演变过程的标志. Adami等[18]选取波长、迁移率和高度等参数,探究了阿尔卑斯莱茵河的江心洲近30年形态动力学的时空变化特征. 长江作为我国第一大河,在推动长江经济带高质量发展中具有重要战略地位,其江心洲形态演变对维持河道稳定、提升黄金水道功能具有重要的意义. 然而在过去的30年内,三峡大坝的修建导致坝下水沙情势发生了明显的变化[22],改变了自然状态下江心洲发育的水文条件. 已有众多学者基于长期的水文观测数据、多时相的遥感数据并结合模型模拟,对大坝运行前后长江中下游的江心洲也开展大量工作,并已经观测到江心洲产生的一系列显著的变化[4, 23],揭示了水沙情势变化背景下坝下江心洲的演变过程[22]及响应机制[23]. 而三峡库区在巨大的水位变化及反季节水位波动背景下,江心洲形态演变过程及对水沙情势的响应与坝下不同[24]. 目前由于相关研究的缺乏,对三峡库区不同蓄水阶段江心洲形态的变化特征及过程仍不明确.

因此,本研究利用多时相的Landsat遥感数据源,通过遥感反演和GIS空间分析,提取了三峡库区不同蓄水阶段的江心洲数据,构建时空变化序列;分析了不同蓄水阶段江心洲数量、面积、形态、位置的时空变化特征. 为进一步揭示三峡库区蓄水及反季节水位变化对库区江心洲发育的影响机制提供支撑,也为库区江心洲整治规划、洲滩生态修复等提供科学依据.

全文HTML

-

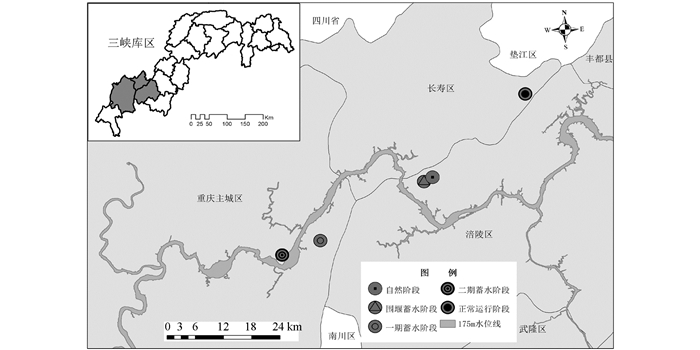

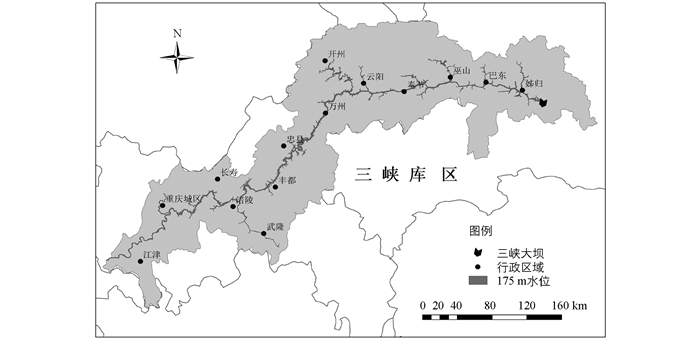

三峡库区位于长江上游,东起湖北宜昌市,西至重庆江津区(图 1). 库区的地形以山地与丘陵为主,气候属于亚热带季风气候,多年平均气温在17~19 ℃,年降水量1 000~1 800 mm. 三峡库区正式运行蓄水后,形成从湖北宜昌至重庆江津的长约760多km,总库容约393亿m2,面积达1 084 km2的狭谷型库区. 其地理位置介于东经106°16′-111°28′,北纬28°56′-31°44′,涉及湖北和重庆的25个区县. 三峡大坝修建之前,库区干流多急流险滩,水位落差大;随着库区的分期蓄水,急流险滩已趋于平缓,库区正式蓄水后更是呈现高峡平湖的壮丽景观.

三峡工程1997年成功实现大江截流,坝前水位大约提高至84 m;2003年6月三峡库区完成一期蓄水目标,坝前水位达到139 m;2006年10月三峡库区完成二期蓄水,成功蓄至156 m;2008年9月三峡库区开始试验性蓄水,11月实现172 m目标;2009年9月完成第二次试验性蓄水175 m后,于2010年正式运行[24]. 因此,根据三峡工程建设时间节点和库区水位变化特征,将三峡库区蓄水划分为5个阶段(表 1),并选择不同蓄水阶段枯水期的长江干支流江心洲为研究对象,揭示江心洲的演变过程.

-

本研究利用多时相的Landsat遥感影像提取江心洲的地物信息,由于三峡库区从大江截流至今正常运行跨越20余年,为保证不同阶段数据的一致性、数据的时空分辨率以及江心洲的提取精度,首先,数据应尽量选择云雾遮盖少的时间段[4, 19]. 其次,为减少因影像时相差异带来的影响,不同阶段之间数据时间尽可能保持相对一致. 最后,在Landsat卫星16天重访周期的影响下,难以获取不同条带水位完全一致的影像,所以尽可能选取水位在相近高度的影像. 因此根据三峡库区水位变化的特性,水位在建坝前冬低夏高,建坝后冬高夏低,选用冬季范围在11月至次年3月的影像.

基于以上原则,从地理空间数据云数据平台选取并下载了30m空间分辨率的影像共计36景,跨越Landsat卫星第39至42条带. 并在ENVI软件中对影像进行单波段提取、假彩色合成、几何校正、辐射定标等一系列预处理,为江心洲的遥感反演做好数据准备.

-

三峡库区的水位、输沙量、淤积量等数据来自长江水文网(http://www.cjw.gov.cn/zwzc/bmgb/)每年发布的长江泥沙公报及长江三峡集团官网(https://www.ctg.com./sxjt/sqqk/index.html)更新的水情情况.

-

采用自动提取并辅以人工目视解译的方法来实现江心洲形态特征的遥感反演. 利用归一化差异水体指数(MNDWI)[25]初步实现江心洲的自动提取. MNDWI源于归一化水指数(NDWI),通过绿光波段和中红外波段的归一化差值处理,凸显影像中的水体信息[26]. 但NDWI只考虑了植被,存在一定的局限性,徐涵秋[25]对NDWI进行修正并构建了MNDWI,该指数已被证明是进行江心洲遥感提取的有效手段[4, 19],其计算方法如下:

式中:ρGreen为绿光波段的地表反射率;ρMIR为中红外波段的地表反射率[25]. 在ArcGIS软件中实现自动提取,得到江心洲分布矢量文件. 由于不同时相的遥感影像自动提取结果存在一定的差异,加上三峡库区水面运行着大量船只,自动提取很容易将其判别为江心洲. 因此,自动提取完成后需辅以人工目视解译,并结合水位观测等水文数据与不同时相的遥感影像,剔除误判信息,优化修正自动提取的结果,尽量提高江心洲提取的精度.

-

1) 面积和形状指数

单个江心洲的面积与周长从ArcGIS中计算可得. 江心洲通常呈竹叶、椭圆形等形状[27],其长度和宽度的变化可直接反映横向及纵向形态的调整,长宽比(LWR)是斑块长度与宽度的比值,可以作为衡量江心洲的形态变化特征的一个综合指标[4, 19].

式中:L,W,LWR分别为每个江心洲洲体的长度、宽度及长宽比,L为洲体的最大长度,W为洲体的最大宽度.

2) 重心迁移模型

重心迁移模型可以从时空上很好地描述江心洲的演变过程,通过江心洲面积的重心迁移研究不同蓄水阶段江心洲整体上的变化趋势[28-29].

式中:Xs,Ys分别为第s阶段三峡库区整体江心洲重心的经纬度坐标;Asi为第s阶段第i个江心洲面积;xi,yi分别为第i个江心洲几何中心的经纬度;n为江心洲斑块总数. 已知不同蓄水阶段的重心迁移所在位置,可以计算出重心空间移动距离,重心年际空间移动距离的测度公式如下:

式中:Ds′-s为重心变化的距离;s′为研究的起始蓄水阶段;s为研究的终止蓄水阶段;(Xs′、Ys′),(Xs、Ys)分别为第s′年和s年的重心在研究区域的地理坐标.

1.1. 研究区概况与阶段划分

1.2. 数据获取与预处理

1.2.1. Landsat数据

1.2.2. 水沙数据

1.3. 研究方法

1.3.1. 江心洲的遥感提取

1.3.2. 江心洲的属性测度

-

通过前期的野外调查和室内解译发现三峡库区江心洲类型多样,面积参差不齐,最大的江心洲面积达到近1 134 hm2,最小的江心洲面积却不足0.2 hm2. 其中,不同蓄水阶段内面积小于3 hm2的江心洲平均占比55.6%,[3,10) hm2范围内的平均占比21.0%,[10,100) hm2范围内的平均占比16.1%,而只有7.3%的江心洲在100 hm2及以上,由此可见库区不同蓄水阶段内江心洲面积之间的差距较大. 不同规模的江心洲对水文情势的响应可能不同,其发育规律也不一致,对其进行分析时应充分考虑规模效应可能带来的影响. 因此,在参照已有研究的基础上,结合三峡库区的实际情况,将江心洲按照面积划分为4种不同规模类型,面积小于3 hm2为小型江心洲,面积[3,10) hm2为中型江心洲,面积[10,100) hm2为大中型江心洲,面积大于等于100 hm2为大型江心洲.

-

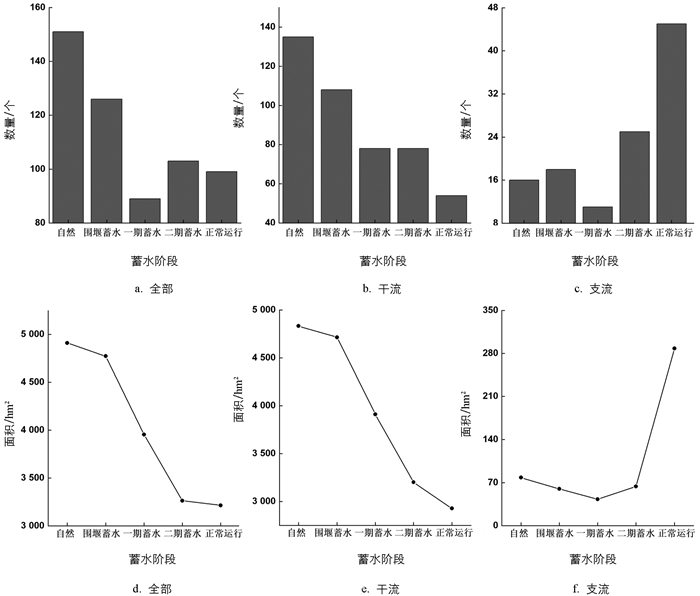

随水位的不断抬升,库区江心洲的数量及面积发生显著变化(图 2). 总体来看,江心洲数量波动较大,在经历围堰蓄水和一期蓄水后,库区江心洲总数量持续降低(图 2a),由自然状态的150个降至一期蓄水后的89个. 而二期蓄水后江心洲数量增加至103个,正常运行后又略微下降至99个. 库区干流中的江心洲数量(图 2b)从围堰蓄水开始呈不断降低的趋势,而支流中江心洲数量(图 2c)从二期蓄水开始,急剧增加,正常运行后达到总数量的45.5%. 同时,江心洲总面积(图 2d)随着水位的抬升呈现急剧减少的趋势,由自然状态下河道的最大总面积4 910.56 hm2降至正常运行后的最小总面积3 214.6 hm2. 其中,库区干流中的面积(图 2e)与整个库区的面积变化趋势相似,但支流中的面积(图 2f)在库区正式运行前变化不大,正式运行后面积急剧增加至288.07 hm2. 此外,库区江心洲面积主要分布在0.2~1 134 hm2,在水文情势巨大变化的影响下,库区江心洲的平均面积波动较大. 而干流的平均面积远大于支流,库区正式运行后达到最大平均面积,分别为54.19 hm2和6.4 hm2. 平均面积的变化情况也更直观地反映了库区江心洲面积的集中趋势.

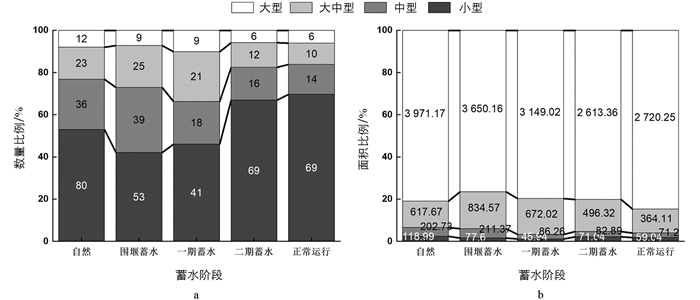

不同规模江心洲的数量及面积变化趋势如图 3所示,从江心洲的数量来看,小型江心洲数量最多,占到了江心洲总数的55%以上,尤其是库区正式运行后,有70%以上的江心洲面积小于3 hm2. 其中,二期蓄水后支流江心洲数量急剧增加,主要由小型江心洲的变化导致. 虽然数量占主导,但其面积占比较低,平均占比不足2%. 随水位抬升,中型与大中型江心洲的数量及面积变化相似,围堰蓄水后略微增加,一期蓄水后都显著减少. 尽管大型江心洲的数量最少,平均占比不足8%,但面积仍然占优势,各阶段占比均达到76%以上,由此可见,其面积变化主导了不同蓄水阶段江心洲整体面积的变化趋势. 大型江心洲的出露面积随着水位的抬升持续降低,但库区正常运行后,新生的大型江心洲出现,面积达1 133.88 hm2(位于忠县涂井乡),导致大型江心洲面积增加.

-

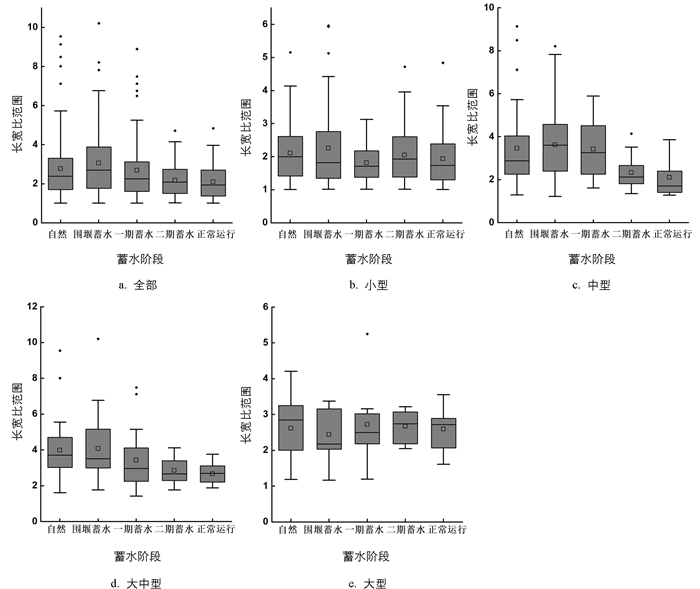

库区江心洲的长宽比变化趋势如图 4所示. 从整体来看(图 4a),不同蓄水阶段的库区江心洲长宽比处于不断调整的状态,范围介于1.01~10.22,平均值分别为2.78,3.05,2.69,2.17,2.10. 其中,围堰蓄水后的江心洲长宽比最大,而从一期蓄水后开始,长宽比表现为持续减小的趋势,且分布范围从散乱朝较为聚集的状态发展. 表明随蓄水位的抬升,库区江心洲整体由窄长趋向于相对短圆的形态. 此外,江心洲的形态具有一定的规模效应,平均而言,江心洲长宽比整体上从大到小依次为:大中型、中型、大型、小型. 小型江心洲(图 4b)长宽比最小,形态倾向于短圆,因其面积小、高度低,容易受水淹而消失、冲刷与淤积,长宽比呈不规则的波动特征. 而大型江心洲(图 4e)面积较大,水淹对形态的影响相对滞后,前两阶段变化相对较小,而一期蓄水后受到明显的影响. 中型(图 4c)与大中型(图 4d)的江心洲长宽比变化相似,围堰蓄水后略有增加,一期蓄水开始整体呈下降的趋势,形态由窄长趋于短圆.

-

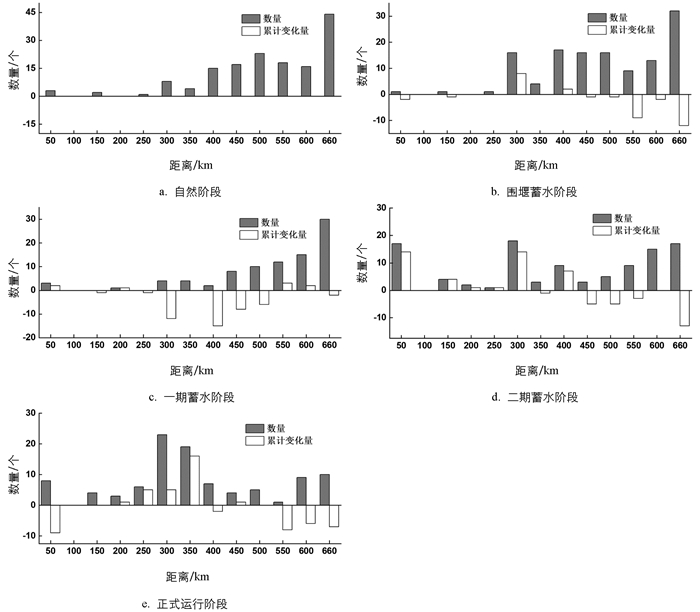

三峡库区江心洲在不同蓄水阶段的空间分布不均匀(图 5). 自然状态下江心洲(图 5a)主要分布在距离大坝300~660 km(万州—江津)处,数量占比96.7%. 围堰蓄水后(图 5b),库区内江心洲的分布仍与自然阶段相似,库区上段江心洲数量减少的原因可能与采砂等人类活动有关. 一期蓄水后(图 5c),水位蓄至139m,距大坝250~500 km(云阳—涪陵)处共消失41个江心洲,总面积达1 068.03 hm2. 二期蓄水后(图 5d)水位达到156 m,整个库区的江心洲分布发生了巨大的变化. 距大坝0~400 km(大坝-丰都)位置变化剧烈,水域范围扩大后有较多因陆地水淹形成的沿江孤岛,导致该位置共增加40个江心洲. 同时,400~660 km处也受水位的影响减少了26个江心洲. 库区正常运行后(图 5e)水位上升至175 m,在200~350 km(云阳-忠县)位置共增加26个江心洲,但主要分布在云阳支流(小江),同时距大坝500~660 km处有21个江心洲消失. 总体来看,江心洲距离大坝越远,受到回水的影响越滞后,库区江心洲空间分布上的剧烈演变,与库区分期蓄水,淹水范围不断扩大有关,蓄水后使库区江心洲的数量分布变得更加均匀.

-

将每一阶段分别与前一阶段的江心洲面积加权的重心为基准进行比较,得出不同蓄水阶段江心洲的重心迁移轨迹分布图(图 6). 从纵向总体分布来看,随水位抬高各阶段江心洲的重心不断迁移. 三峡库区围堰蓄水后江心洲重心向西南方向移动了2.04 km,一期蓄水阶段、二期蓄水阶段与围堰蓄水阶段江心洲重心的空间迁移轨迹都表现为西偏南方向,迁移距离分别为25.68,9.39 km. 前3个阶段的重心持续朝库尾方向迁移,与库区内水位抬高,回水末端不断上移有极大的相关性. 但正常运行后陆地水淹形成较多的沿江孤岛,导致江心洲重心下移,朝东偏北方向迁移70.63 km. 而不同蓄水阶段下的江心洲重心都主要集中在涪陵及以上位置,也直接体现了江心洲面积在库区的变动回水区段占比更大,呈现西多东少的格局.

2.1. 数据统计分析

2.2. 不同蓄水阶段库区江心洲的时间变化特征分析

2.2.1. 数量与面积变化特征

2.2.2. 形态变化特征

2.3. 不同蓄水阶段库区江心洲的空间变化特征分析

2.3.1. 空间分布特征

2.3.2. 重心迁移特征

-

三峡大坝建设前,长江流域为自然状态下的江流,虽会在一定时期内出现江心洲局部的冲刷与淤积,但仍处于较为平衡的状态[30]. 而三峡大坝建设后,由于水文条件的巨大改变,这种平衡状态被严重破坏. 已有众多研究表明,长江中下游由于建坝后清水下泄的影响,洲体处于不断冲蚀的过程,同时,随江心洲与大坝之间的距离变大,相关因素的变化趋势变弱[4, 19, 22]. 而三峡库区在经历不同蓄水阶段的水文情势变化后,库区内江心洲也发生极大变化. 首先,随蓄水位不断抬升,淹水范围扩大,原有洲体出露水面的面积随之减少,并导致大量江心洲被淹没. 而河流边滩及沿江地势较低的陆地在水淹影响下,新形成较多江心洲与江心岛,此现象在三峡库区开州县白家溪区域较为明显. 其次,一期蓄水前采砂等人类活动造成水流挟沙能力处于严重不饱和状态,导致河床冲刷及库区内江心洲洲体稳定性较差. 而一期蓄水后,库区水位上升,水流速度减缓,泥沙落淤,水位对江心洲的影响占主导作用. 最后,自然发育的江心洲常以椭圆形、竹叶形、镰刀形等典型的形态出现[27],而三峡蓄水后,库区内江心洲与自然河流中的江心洲形态发育存在较大的差异. 且平衡状态被破坏,库区生境趋于“岛屿化”. 此外,库区变动回水区比常年回水区内的江心洲所受的冲淤影响更大,变动回水区内江心洲应得到更多的保护,增强其稳定性,抵抗外部力量.

与众多研究一样,本研究也存在一些局限性以及未解决的问题,在数据获取阶段虽已尽量选取时相一致且水位相近的影像,以减少水位波动对江心洲地物信息提取的影响,但分析中仍然存在一定的不确定性. 在之后的研究中,会获取更多及更高分辨率的遥感影像,进一步降低水位的影响,达到最优效果. 在库区分期蓄水及“蓄清排浊”调度方案[5]的背景下,年内存在高低水位不断涨落的现象,但此处仅对枯水期11月至次年3月的库区江心洲展开了初步研究,江心洲年内变化之后还需继续展开探讨. 由于该调度方式的运用导致库区形成常年回水区与变动回水区,而不同蓄水阶段的回水末端位置也存在差异,之后仍需具体分析不同回水区段典型江心洲的发育机制. 库区江心洲仍有较多工作待开展,这一工作将有助于三峡库区江心洲整治规划、洲滩生态修复、库区航道整治等工作的进行,可为其提供更多的科学参考依据.

-

本研究以遥感反演和GIS空间分析为基础,采用形状指数、重心迁移模型等方法,分析了三峡库区不同蓄水阶段下江心洲的数量、面积、形态及位置分布的动态演变特征,探讨库区江心洲在时空上的响应,得出以下结论:

1) 库区江心洲主要受不同蓄水阶段水位抬升的影响,数量及面积经历了不同程度的波动过程. 水域扩大,导致库区干流大量江心洲被淹没或出露面积减少. 而库区支流及涪陵以上的干流位置在高水位影响下,出现较多由河流边滩、沿岸陆地水淹切割而形成的江心洲栖息地. 其中,小型江心洲数量占比最高,大型江心洲面积占比最高,分别主导了库区整体的数量及面积变化趋势.

2) 库区水位抬升破坏了江心洲形态发育的平衡状态,不同蓄水阶段的江心洲从整体来看,由“窄长”趋向于相对“短圆”的形态. 按不同规模划分后,发现江心洲规模越大形态变化上越相对稳定,规模越小越不稳定.

3) 不同蓄水阶段之间江心洲空间分异特征显著. 自然状态下库区江心洲分布不均,万州—江津位置江心洲数量占比96.7%,而受库区分期蓄水、淹水范围不断扩大的影响后,江心洲数量空间分布变得更加均匀. 重心不断迁移,但重心的位置都分布在涪陵及上游位置,也就是库区江心洲面积在库区的变动回水区段占比更大,呈西多东少的分布格局. 需要及时对变动回水区内河道进行疏浚,防止江心洲的发育对通航造成影响.

下载:

下载: