-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

三叶木通(Akebia trifoliata)为木通科(Lardizabalaceae)木通属(Akebia)落叶木质藤本植物,茎蔓柔软多姿,花紫红色,花期长达2个月之久,具有很好的观赏和园林应用价值[1-3]. 此外,三叶木通为中国传统的中药材,其根、藤茎、果实等具有通筋活络、解毒和消炎等功效,其果实为肉质蓇葖果,色香味俱全,是珍稀的绿色水果和保健食品,是极具发展前景的经济树种[1-3].

对三叶木通的研究目前集中在种质资源调查[4]、栽培种植[5]、病原菌鉴定[6]、药用价值[7]、果实化学成分和果实贮藏保鲜[8]、应用分子标记开展遗传多样性分析[9-10]、指纹图谱研究[11]等方面,最近有文献报道三叶木通染色体水平的基因组序列[12]. 尽管在三叶木通种质资源遗传多样性评价上已有部分研究,但研究涉及到的三叶木通种质资源不够全面[13],并且还未能建立官方的“三叶木通描述规范和数据标准”.

形态学标记是种质资源遗传多样性评价较为简单有效,且表现直观的方法[14]. 其结合主成分、相关性和聚类分析等方法[15],已广泛运用于经济植物的种质资源研究[16-21]. 本研究运用形态学标记方法,以贵州、湖南、秦岭地区收集的96份三叶木通实生种质资源为样本,对19个性状进行相关性分析、主成分分析和聚类分析,综合分析其表型遗传多样性,为三叶木通种质创新奠定一定的物质基础和数据支撑.

全文HTML

-

96份供试材料为实生种质资源. 2015-2018年间从湖南、贵州、秦岭片区采集的野生三叶木通资源,采集后种植于重庆郑清紫藤公园.

-

试验于2019年7-10月进行,每份种质资源在约4 m2的小区内,以行距2 m、株距2 m的密度种植;2019年未喷施农药. 参考李秀华等[22]的调查方法,对三叶木通表型性状记载标准进行整理(表 1和表 2). 对每份实生种质资源的10个数量性状和9个质量性状进行田间调查,以此分析三叶木通实生资源的表型遗传多样性.

-

通过excel软件对96份实生种质资源的表型性状进行汇总,对10个数量性状进行描述统计,计算9个质量性状的频率分布与遗传多样性指数(Shannon-Wiener index,H′). 利用SPSS 23.0软件对数据进行相关性分析、主成分分析和聚类分析,聚类分析采用平方欧氏距离瓦尔德法的系统聚类分析方法,遗传距离为平方欧式距离[23].

1.1. 试验材料

1.2. 数据采集整理

1.2.1. 形态记载标准

1.2.2. 数据标准化处理及统计分析

-

依据三叶木通实生种质资源的果纵径、果横径、小叶长、小叶宽、顶叶长、顶叶宽、叶柄长、小叶长宽比和顶叶长宽比等10个数量性状的数据分析(表 3),在不同三叶木通实生种质资源间,变异系数均大于10%,范围在12.9%~41.4%之间. 10个数量性状变异系数由大到小依次为:叶柄长41.4%、顶叶宽17.6%、果纵径16.8%、顶叶长宽比16.5%、小叶宽16.4%、小叶长15.8%、顶叶长15.6%、果纵横径比14.5%、小叶长宽比13.3%、果横径12.9%.

-

依据表 4,三叶木通实生种质资源的果实性状,果量在10~20颗(含10和20颗)占比较多,有39.5%,其次是小于10颗的果量,占36.0%,大于20颗的占24.4%;果色有66.3%是黄色,紫色与粉色的占比分别是17.4%与16.3%;坐果类型,分散着生与成簇着生的占比为51.2%与46.5%,穗状着生的比例为2.3%;果染病率在75%~100%之间的占比较多,为44.2%,接下来依次是果染病率0~25%,25%~50%,50%~75%,分别占比24.4%,19.8%,11.6%. 三叶木通实生种质资源的叶片性状,不同叶色频率从高到低依次是绿、暗绿、亮绿,频率分别为63.5%,27.1%,9.4%;不同叶片质地频率从高到低依次是革质、厚革质、薄革质,频率分别为88.5%,9.4%,2.1%;不同叶形频率从高到低依次是阔卵形、卵形、尖端凹入卵形、边缘浅裂卵形,频率分别为45.8%,22.9%,20.8%,10.4%;不同叶染病率频率从高到低依次是50%~75%,25%~50%,0~25%,75%~100%,频率分别为36.5%,30.2%,19.8%,13.5%. 三叶木通实生种质资源的株型性状,一般株型占比较高为43.8%,其次是疏散株型的占比为36.5%,再次是紧凑株型的占比为19.8%.

Shannon遗传多样性指数范围在0.59~1.85,除了株型外的8个质量性状都大于1.00.

-

由表 5可知,果量与果色、坐果类型、果染病率、株型、果纵径、果横径、果实纵横径比呈极显著正相关,与叶染病率呈显著正相关;果色与坐果类型、果纵径、果横径、果实纵横径比呈极显著相关,与株型呈显著相关;坐果类型与果染病率、株型、果纵径、果横径、果纵横径比呈极显著正相关;果染病率与果纵径、果横径、果纵横径比呈极显著正相关,与叶染病率呈显著正相关;叶色与叶染病率呈极显著正相关;叶质与叶形、小叶长、小叶宽、顶叶长呈显著正相关;叶形与小叶长、叶柄长、小叶长宽比呈极显著正相关,与顶叶长呈显著正相关;叶染病率与株型呈极显著正相关;株型与小叶长、小叶宽、顶叶长、顶叶宽、果实纵横径比呈极显著正相关,与叶柄长呈显著正相关;果纵径与果横径、小叶宽、顶叶宽、果实纵横径比呈极显著正相关,与小叶长呈显著正相关;果横径与小叶宽、果实纵横径比呈极显著正相关;小叶长与小叶宽、顶叶长、顶叶宽、小叶长宽比呈极显著正相关,与叶柄长、果实纵横经比呈显著正相关;小叶宽与顶叶长、顶叶宽、小叶长宽比、顶叶长宽比呈极显著正相关,与果实纵横径比呈显著正相关;顶叶长与顶叶宽、小叶长宽比呈极显著正相关,与叶柄长、顶叶长宽比呈显著正相关;顶叶宽与叶柄长、顶叶长宽比呈极显著正相关,与小叶长宽比、果实纵横径比呈显著正相关;小叶长宽比与顶叶长宽比呈极显著正相关. 根据对三叶木通实生种质资源的19个性状进行相关性分析的结果,各个性状相互联系,在利用资源的时候要对各个性状进行综合考量.

-

主要信息集中在前4个主成分中(表 6),累积贡献率为64.714%,第1主成分特征值为5.057,贡献率为26.616%,果实纵横径比、果纵径、果横径、坐果类型、果量、果色是主要指标,此类性状主要与果实性状有关;第2主成分特征值为3.413,贡献率为17.965%,小叶长、顶叶长、顶叶宽、小叶宽是主要指标,此类性状主要与叶片长宽有关;第3主成分特征值为2.189,贡献率为11.519%,小叶长宽比、顶叶长宽比是主要指标,此类性状主要与叶片形态指标有关;第4主成分特征值为1.637,贡献率为8.614%,叶染病率与叶色、叶柄长是主要指标,此类性状主要与植株染病情况有关;第2,3,4主成分都与叶片性状相关.

-

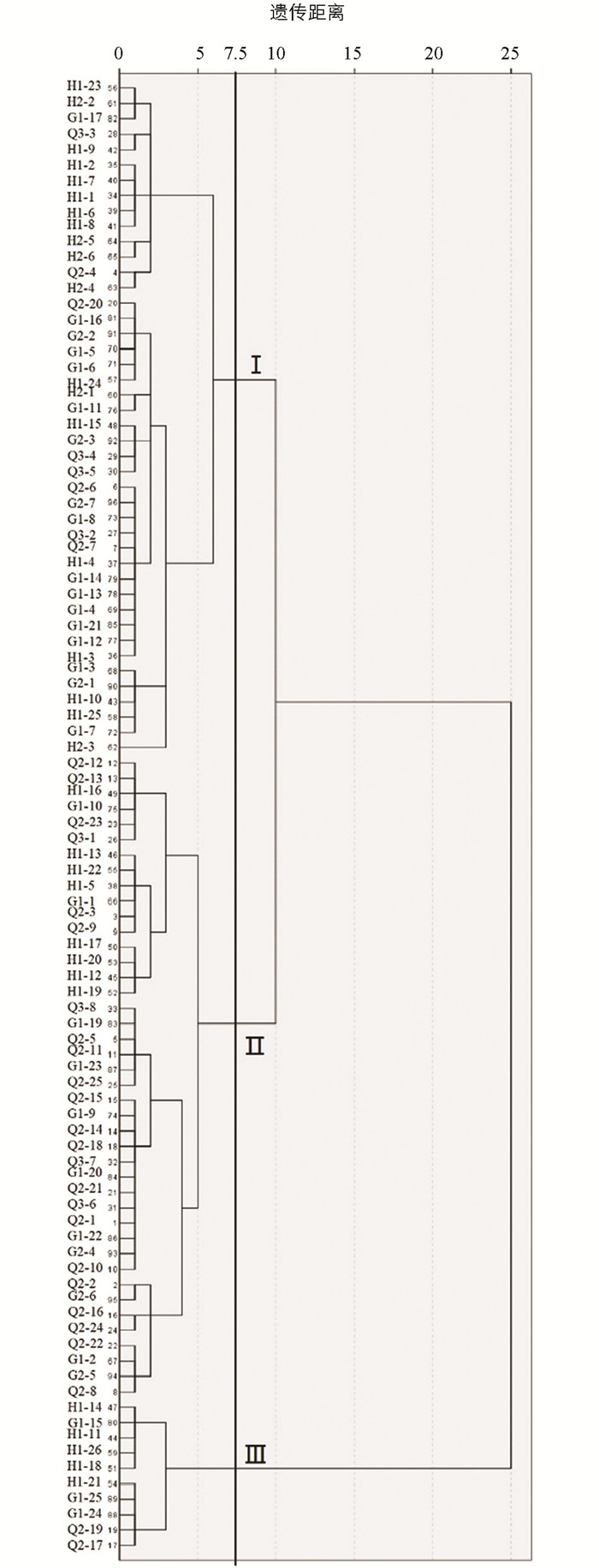

对三叶木通实生种质资源的19个性状进行聚类分析(图 1),在遗传距离为7.5时,96份三叶木通实生种质资源被分成3类(表 7和表 8).

第Ⅰ类,有42份三叶木通实生种质资源,果叶较大、果染病率较高为该类实生种质资源的特征;第Ⅱ类,包含44份三叶木通实生种质资源,此类实生种质资源的果实与叶片比第Ⅰ类小,且果染病率较低;第Ⅲ类,有10份三叶木通实生种质资源,该类实生种质资源在调查期间无果实着生、叶片较小且株型较为松散.

2.1. 数量性状差异分析

2.2. 质量性状遗传多样性分析

2.3. 三叶木通表型性状的相关性分析

2.4. 三叶木通表型性状的主成分分析

2.5. 三叶木通表型性状的聚类分析

-

三叶木通作为我国的特有种,分布较广、遗传资源丰富,是一种极具药用价值、食用价值、观赏价值和园林应用价值的经济植物. 但三叶木通当前开发度不高,并且因不合理的采伐,其种质资源遭到一定程度的破坏. 因此需要加强对三叶木通植物资源的保护力度,进行种质资源的调查、收集、整理、鉴定、评价[4]. 但目前,因为没有官方推出的“三叶木通描述规范和数据标准”,所以对三叶木通种质资源的研究而言,不论是前期种质的鉴定、评价,还是后期针对目标性状的育种创新,都会有所限制. 本研究在李秀华[23]制定的“三叶木通种质资源特性描述规范表”的基础上,结合本研究供试材料的表型特征,补充叶片质地、叶形、叶色、叶染病率、果实数量、坐果类型、果染病率等性状描述,为“三叶木通描述规范和数据标准”的推出,提供一定程度的参考依据.

对三叶木通种质资源表型性状进行测定与分析,10个数量性状变异系数均大于10%. 李秀华[23]对73份三叶木通种质16个数量性状的研究结果表明,叶片指标变异较小,遗传比较稳定. 本研究的叶柄长、顶叶宽是变异系数最高的2个数量性状,叶柄长变异系数达41.4%,表明本批种质在叶片指标上变异较为丰富. 9个质量性状的遗传多样性指数除叶片质地外,都大于1.00,3个遗传多样性指数最大的是叶染病率、果染病率和叶形. 结合数量性状与质量性状多样性的分析,本研究供试种质资源材料变异系数、遗传多样性指数较高,遗传多样性较丰富,为三叶木通种质创新育种的理想材料.

统计得到48对性状极显著相关,由此可见,确定目标性状后有针对性地对三叶木通种质资源进行评价筛选时,要结合多种性状指标综合评价. 主成分分析将96份三叶木通种质资源的19个表型性状整合为4个主成分,累积贡献率达到64.714%. 第1-4主成分分别主要与果实性状、叶片长宽、叶片形态、植株染病情况相关. 此4类主成分相关的主要性状特征即为本研究供试材料表型多样化的主要因素[25]. 结合相关性分析,4个主成分的主要性状,彼此间是具有一定相关性,在进行种质创新育种工作期间,可以利用本研究得到的4个主成分因子,提升育种创新的效率.

聚类分析将96份三叶木通种质资源划分为3大类群. 第Ⅰ类群下的种质特征为果实、叶片较大,第Ⅱ类为果实染病率较低,或是比较有抗病能力的类群,第Ⅲ类为无果实着生、株型疏散类型. 各类群别特征明显,为不同育种目标提供更有针对性的种质基础. 例如,若是针对培育观果的种质,可以在第Ⅰ类种质中筛选;若是注重果实品质,有助于果实的产量销售等,则在第Ⅱ类群体中;若是作为藤本植物运用于城市绿化中,无果实着生的材料或更有利于城市环境(第Ⅲ类). 聚类分析较好地将供试材料进行区分与整理,为其以后的创新利用提供依据.

本研究通过对96份三叶木通种质资源19个表型性状的调查观测、表型多样性分析,为“三叶木通种质资源的描述规范与数据标准”的制定提供一定的参考. 研究发现供试资源类型较丰富,变异较大,对丰富我国三叶木通资源种质库的多样性和三叶木通优质种质的选育具有较高价值. 但缺少对本批三叶木通种质资源花、种子相关性状表型的观测,后续还应加大力度完善;表型性状的观测受外界环境的影响较大,还应进行多年监测以及结合分子标记对种质资源进行更完整的遗传多样性评价.

下载:

下载: