-

美国国家科学基金会(NSF)前会长阿伦·沃特曼曾指出:“科学的进步在相当大的程度上取决于公众对科学的理解及其对持续不断的科学教育与研究的支持”. 大学生对科学的兴趣、从事科技相关职业的志向,与公众眼中的“科学家形象”密不可分[1]. 科学家形象是指公众对科学家这一群体的集体画像,包括对科学家个体和群体特征的认识、评价和期待,它既包含科学家的姿态、外貌等外在特征,也包含科学家的性格等内在特征. 在不同历史时期,不同社会群体对科学家形象的认知可能存在差异.

有文献表明[2],学生对于科学家形象的认知存在积极和消极两个方面. 从积极的角度看,科学家通常是智慧、坚持、自律、淡泊名利、头脑灵活、专业素质过硬的代名词,他们将自己的毕生精力奉献给科学事业,为人类社会的发展和进步做出了巨大贡献[3-5]. 然而,科学家在学生群体的认知中也呈现出较为僵化、固定和片面的消极形象,已有研究发现[6-12],在学生心中科学家大多是身穿白大褂、戴眼镜、在实验室里进行危险实验的中老年男子,多呈现古板严肃、不苟言笑的特征,缺乏生活气息,且随着学生年龄的增长,学生对科学家形象的“刻板印象”也会随之增加. 上述结果的产生可能与媒体的宣传角度比较单一,割裂了科学家群体与社会生活之间的联系,限制了学生全面了解科学家的机会,从而加深其对科学家持有的“非人化”的负面刻板印象有关.

对科学家形象的认知会显著影响公众对科学研究领域的认识. 处在职业选择期的大学生群体对科学家形象的认识在很大程度上决定了他们能否保持对科学学习的兴趣、是否愿意踏入科研领域,以及是否愿意坚守科研事业. 消极的科学家形象认知会降低他们未来投身科学事业的意愿,而全面的认知将改变学生已有的刻板印象,催生他们未来从事与科学研究相关职业的兴趣与念头[6, 13]. 因此,转变学生对科学家的负面刻板印象,是维系科学人才队伍合理构成、提升公民科学素养等诸多问题的关键,对于国家未来科技人才的培养和全民科学素养的提高具有重要意义[2].

已有研究表明[14-15],大众媒体对科学家的报道与公众对科学家的形象认知具有显著的关联性. 在新冠肺炎疫情期间,大众对医学专家的关注度激增,无数医生与医学专家的事迹被媒体报道、为人们称颂,成为民众防疫抗疫的精神支柱. 2020年9月8日,在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上,钟南山院士被授予“共和国勋章”,张伯礼、张定宇和陈薇被授予“人民英雄”国家荣誉称号. 这些宣传和报道有助于科学家社会地位的提升和正面形象的塑造,有助于提升公众对于科学和科学家的认知. 但目前仍缺乏实证数据支持此次疫情有助于提升公众对科学家形象认知的观点.

因此,本研究以大学生为研究对象,采用词汇联想法以及科学家提名法,比较疫情前后大学生群体对科学家形象的认知,探讨疫情是否对大学生的科学家形象认知产生了积极影响,并对其影响因素进行深入探究. 本研究可以帮助人们了解媒体报道对科学家形象认知的影响,帮助相关部门在未来的科学教育中通过增加对科学家多角度的、正面的介绍,提升未来科技人才的科研素质和全民科学素养.

全文HTML

-

本研究招募了1 004名大学生为被试,采用在线问卷调查的方式进行数据收集,数据收集集中在3个时间点,分别是2019年8月(T1,国内新冠肺炎疫情暴发前)、2020年4月(T2,国内新冠肺炎疫情暴发期)、2021年4月(T3,国内新冠肺炎疫情常态化防控期). 其中,T1收集有效数据147份(男生56份、女生91份,平均年龄为(19.25±1.05)岁),T2收集有效数据697份(男生215份、女生482份,平均年龄为(19.71±1.43)岁),T3收集有效数据160份(男生57份、女生103份,平均年龄为(19.93±1.12)岁).

-

本研究采用殷雅熙等[16]编制的科学家形象联想问卷来测量大学生的科学家形象感知. 该问卷包括词汇联想填空(例:科学家是1.____ 2.____)和“最喜爱的前三位科学家”排名(例:请按喜爱顺序由高到低填写3位科学家1.____ 2.____ 3.____)2个部分. 在T3施测中额外增加了一些题项用于测量此次疫情中印象最深刻的人物与情景、疫情对科学家形象的影响及程度,以及疫情影响科学家形象认知原因的主观评分.

-

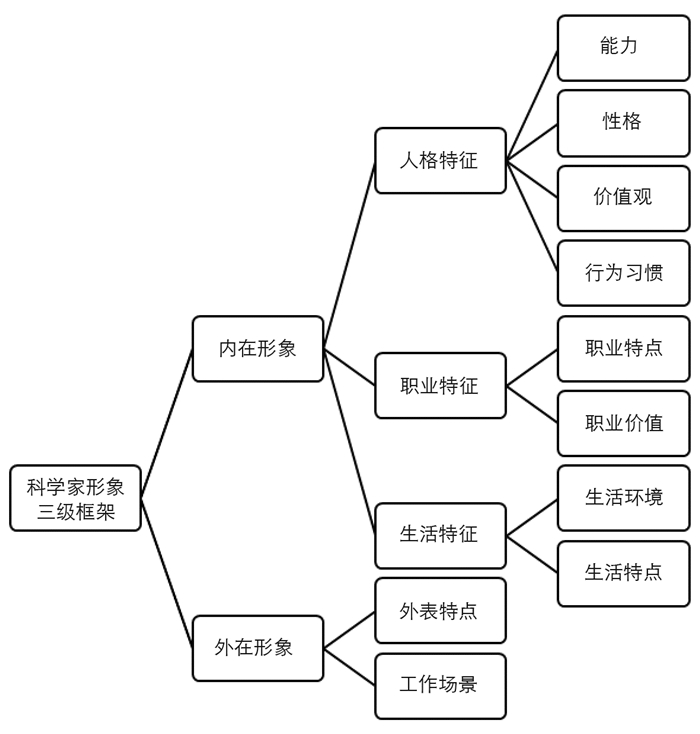

采用Excel和SPSS分别对数据进行整理和统计分析. 在科学家形象认知方面,由于3次测量的被试数量不同,本研究采用词语联想强度(联想到某个词语的被试百分比)作为比较指标[17],借用文献[16]的相关研究,将科学家形象认知的联想词汇整合为64个指标项目,具体维度框架见图 1. 如图 1所示,科学家形象包括内在形象与外在形象2个一级维度;内在形象包括人格特征、职业特征、生活特征,外在形象包括工作场景与外表特征,每个二级维度还可以细分为三级维度. 本研究分别以单个词汇的联想强度与5个二级维度(即外表特点、工作场景、生活特征、职业特征和人格特征)的平均联想强度为指标进行数据分析.

1.1. 被试

1.2. 问卷

1.3. 数据分析

-

总体来看,无论哪个测量时间点,“坚持”“严谨”“天赋”“努力”“聪明”“博学”等词汇均排在比较靠前的位置,其中绝大部分属于科学家人格特征,且正性词汇联想强度随时间发展呈上升趋势;与T3结果相比,被试在T1与T2时间点所联想到的词汇内容更加集中. 联想强度排在前15位的词汇及词性分布见表 1、表 2.

-

将64个指标词语进行归类与整合得到各二级维度下的平均联想强度(表 3). 卡方检验结果发现,每2个时间点之间都存在显著的维度和性别的主效应;在交互作用方面,只有T2和T3对比时有显著的交互作用,而其他2个对比都不存在交互作用(表 4).

-

对科学家提名数据进行性别和所从事专业(自然科学类、人文社科类、工程技术类、医药科学类与农业科学类)的对比分析发现(表 5-表 7),3个时间点具有较大的相似性,但疫情发生后,被提及的科学家无论在数量上还是研究领域上都呈现出更加多元化的结果,具体表现在T3时间点被提及的我国科学家人数增加,女性与医药类科学家数量增加且排名上升.

-

在抗击疫情代表人物的提名中,被试共提出了12个有代表性的个人或群体,包括钟南山、李兰娟等5位医学专家,以及袁隆平、一线医务工作者、志愿者群体、基层党组织等个人或群体(组织). 数据表明(表 8),58.9%的被试认为钟南山是抗击疫情中最具代表性的人物,排名第二的是一线医务工作者(22.4%),二者数量遥遥领先于其他群体或个人. 在疫情期间印象最深刻的情景问题上,被试提出的19个场景大多以医务工作者、志愿者、党员、基建工人的相关活动情景为主,如医护人员不眠不休医治患者、疫苗研究争分夺秒、志愿者坚守一线为隔离家庭送物资、全国上下团结一心、全民居家隔离佩戴口罩等(表 9). 其中排名前2位的是医务人员奔赴一线抗疫(26.7%)和火神山、雷神山医院的建设(24.8%).

2.1. 科学家形象词汇联想结果

2.1.1. 词汇联想强度

2.1.2. 二级维度下平均联想强度

2.2. 最喜爱的科学家排名

2.3. 抗击疫情相关科学家代表人物与场景

-

本研究采用词汇联想法探究了新型冠状病毒肺炎疫情对大学生科学家形象认知的影响,结果发现大学生对科学家的认知存在正向变化趋势,这可能表明,新冠肺炎疫情期间媒体对科学家大量的与此前不同角度的报道,对大学生进一步了解科学家群体以及加深对该群体的认知存在一定的积极作用.

-

本研究数据表明,在T1时期,联想强度最高的词汇为“坚持”和“天赋”;在T2时期,“严谨”一词成为科学家形象联想中出现频次最高的词语;在T3时期,“坚持”“严谨”2词仍居于前2名,科研相关词汇排名有较大上升. 在前15个高频词汇词性的分布上,随着疫情及时间发展,消极词汇(如秃头、无趣)数量有所降低,积极词汇数量呈上升趋势. 这些结果表明,疫情对大学生科学家形象认知存在显著的积极改观,具体表现为对科学家自身能力方面的关注逐渐向科学家的意志、态度特征与行为习惯方面转移,这可能会使更多学生受到启发,即天赋并不是绝对必须的,依靠后天努力同样可以走上成为科学家的道路.

更进一步的分析发现,T1和T3时期平均联想强度最高的维度为人格特征,而T2时期对工作场景的联想强度显著高于其他4个二级维度,这可能是因为T2时期与疫情暴发期的时间间隔最短,而各种媒体对科学家(主要是医学专家)工作环境的报道增加有关. 然而,无论哪个时期,生活特征总是最少被联想到的维度,这可能是因为之前各种媒体及教学环境中描述科学家的角度较单一,大多局限于对其职业成就/失败因素的罗列,而忽视了对其个性、业余爱好和家庭生活等方面的介绍. 从性别来看,男生在不同时期平均联想强度的变化总体上小于女生,说明女生对科学家形象的认知更容易受到外界信息的影响,这可能与女生本身更细腻感性、对环境变化更敏感有关.

-

从被提及科学家的联想强度来看,爱因斯坦作为本世纪最伟大的科学家,无论在哪个时期,都在同学们最喜爱的前3位科学家之中占有一席之地,第二、三位科学家的联想强度在疫情后2个时期是相同的,分别为袁隆平与钱学森,且均来自中国. 在T2时期,大学生对科学家的关注更多集中在钟南山、李兰娟等权威的医学专家上;而T3时期,由于媒体报道其他有贡献的医学科学家,且随疫情得到控制,生活恢复正常,大学生关注点也逐渐向其他与时事相关的科学家分散.

从性别方面来看,在所有被提名的科学家中,男性科学家占绝大部分(>90%),这可能与科学家群体的性别组成特点及大众对科学家群体的刻板印象有关,但令人欣喜的是,女性科学家被提及的比例随时间有所增加且排名有所上升,而其中多数属于医学类专家,如:屠呦呦、李兰娟、陈薇等. 这可能是因为疫情暴发使得更多女性医药学家被公众认识与关注,也可能与生物医学领域科学家群体中的女性比例高于其他科学家群体有关[18].

从专业分类来看,疫情前后有较大的差异. T1时期被提及的科学家绝大部分属于自然科学类(且以物理学家为主),其他门类几乎不涉及;而T2时期,除农业科学类外,其他3个门类的科学家的比例显著增长,其中主要表现为心理学家、医药学家数量猛增,这与疫情期间公众心理应激强度较大、期待疫情早日结束的急切心情有密切关系;而T3时期,工程技术类科学家的比例有大幅提高,这可能与疫情得到较好控制后,社会生产、公众生活都逐步恢复正常有关.

-

有研究显示,大众媒体尤其是主流媒体中的科学家形象呈现与公众对科学家的认知具有显著的关联性. 黄芳等[14]的调查结果显示,有超过半数的学生是通过大众传媒了解科学家,其次才是通过教师和教材的介绍了解科学家;还有研究表明[19],81%的被调查者认为传媒影响了他们对科学家的印象. 显然,在信息时代,大众媒体已经成为公众了解科学家的主要途径,由此可以推测,除了增加接触[20]外,通过改善大众传媒中有关描述科学家的内容应该有助于改变公众对科学家一直以来的刻板印象,疫情可能正是通过这种方式影响了公众对科学家的认知.

首先,媒体宣传要从科学家形象塑造走向科技工作者形象塑造. “科学家”一词存在广义和狭义2种不同的理解. 根据中国科协的定义,广义上科学家是指拥有较高学历或专业技术职称,在自然科学领域掌握相关专业的系统知识,从事科学技术的研究、传播、推广、应用、管理等工作的人员[21-23]. 但一般媒体大都是从狭义角度理解并对科学家进行宣传,即在某领域做出杰出贡献的、知名的科学家群体,如“两弹一星”元勋等,媒体通常将科学家塑造成某一类职业的代表或智慧精英[24-25],这样的宣传容易使大众对科学事业产生“高岭之花”的印象,产生与科学家的“次元壁”. 因此,大众传媒应该打破固有思维定式,从更广义的角度展现科学家多样化的职业和身份,弱化科学家的特殊群体形象,还原多元个体形象[14].

其次,教育部门与宣传部门应共同发力,进一步改善学校科学教育课程内容和大众媒体传播中科学家群像,拉近科学家与青少年的心理距离. 在各种媒体及教学环境中,对科学家的介绍大多按时间线罗列毕生成就,描述角度比较单一,宣传的重点大都突出其呕心沥血、兢兢业业、不畏艰难、无私奉献的爱国主义精神[14],这从一定程度上限制了公众对科学家的了解,很难与科学家的科研经历产生共鸣,容易产生科学家都是“书呆子”“工作狂”的片面印象. Bernstein等[26]的研究显示,科学家的成功与一些非科学因素存在关联,比如平时的思维模式、爱好以及参与体育活动的程度等都会对其科研事业产生重要影响. 因此,媒体在对科学家进行宣传时,在突出其家国情怀的同时,对科学家的情感、个性、业余爱好和家庭生活等方面也应该有一定的介绍.

再次,积极推动科技工作者参与中小学校内外科学教育与传播. 伍新春等[15]的研究表明,学生在与博物馆馆员进行2个月的沟通学习之后,对科学家的刻板印象有明显降低. 由于科学家极少参与公众科普互动活动[27],因此,科学家在科学传播中的作用需要被重视,媒体和社会应该为科学家创造更多的发声、出镜的机会,让公众通过更多途径感受科学家的人格魅力,例如大中小学应该有比例、有计划地开展“科学周”、带领学生参观科技馆、邀请科研人员开展趣味讲座等;可以由科学家来担任科学节目的主持、嘉宾为公众科普科学知识;娱乐综艺中可以邀请科学家担任嘉宾,有比重地增加科学普及的内容;将科学家形象影视化时应该注意不同领域科学家的出镜比率,以科学家为主角拍摄轻喜剧、电视剧也是很好的形式.

3.1. 疫情影响科学家形象词汇联想强度

3.2. 疫情影响科学家联想强度排名

3.3. 媒体对科学家形象报道的建议

-

1) 在科学家形象联想方面,疫情前后大学生对科学家形象认知存在正向显著变化,且女生受到疫情的影响更大.

2) 在喜爱的科学家方面,疫情之后被提及的科学家无论在数量上还是研究领域上更加多元化,具体表现在我国被提及的科学家人数增加,女性与医药类科学家数量增加且排名上升.

下载:

下载: