-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

根据全国第七次人口普查数据,我国60周岁以上老年人已占总人口的18.7%,超2.6亿人[1],未来30年老年人将成为增长速度最快的群体. 《国务院关于实施健康中国行动的意见》中提出,保障老年人的心理健康和快乐晚年生活,是社会进步的重要标志[2]. 个体步入老年阶段后,身体健康机能衰退,社交范围受限,更容易出现心理问题. 良好的心理健康水平是老年人晚年幸福感的核心评价指标[3],饱受心理问题困扰的老年人更少地感受到幸福感[4].

步入老年阶段后,情绪困扰体验较多. 情绪包含正性情绪与负性情绪两个维度,正性情绪指满意、快乐、愉快等让人感到幸福的一系列情绪,负性情绪则包含烦恼、孤独、焦虑、悲伤等负面情感[5]. 一项纵向研究发现,随着年龄增长,老年人的正性情绪不断减少[4]. 尽管有研究显示,个体的负性情绪在老年阶段保持相对稳定的状态[6],但老年人面临的各种生活、生理与心理上的问题,如丧偶、听力下降、身体疾病、代际关系不畅等,仍导致其负性情绪增加[7-8]. 正性与负性情绪是幸福感的重要评价指标,关系到个体的心理健康和生活质量[9],与老年人死亡风险密切相关,正性情绪能够显著降低老年人的死亡风险,而负性情绪则可能加速死亡[10]. 积极的情绪状态是老年人保持身心健康不可或缺的因素[11],是老年人实现积极老龄化,保障其晚年幸福生活和身心健康的重要因素.

资源保护理论(Conservation of Resources Theory)认为[12],消极情绪是一种对客观环境的反应,环境中存在的资源丧失威胁和资源直接损失导致了压力的产生. 环境中的资源包括个体珍视的个人特征、能量、条件或物体. 资源损失会导致压力等消极情绪产生,而同类型资源的再获得可以缓解资源丧失的消极作用. 消极事件对个体情绪的负面影响会受到外部因素(如社会阶层)的调控,老年人的正性和负性情绪可能会因社会阶层不同而产生差异.

社会阶层对老年人的情绪状态有预测作用. 社会阶层指因为个体所拥有的客观社会资源差异而形成的不同社会群体,高阶层往往有更高的收入、教育水平和社会声望[13]. 根据资源保护理论的观点,个体拥有的社会资源(如金钱、社会地位等)可以有效地保护自己,缓解日常生活挑战[12],对心理健康和积极情绪有重要作用. 高阶层个体拥有更多资源,生活中消极事件对其影响更小[14],因此所诱发的消极情绪水平也更低;相反,低阶层个体掌握较少的社会资源,有更强的外部依赖性,生活事件或者其他外部因素对其影响更大,因而更容易产生负性情绪,而且对负性情绪的调节能力也更低[14]. 最近的研究发现,低阶层个体在面对新冠肺炎疫情这种重大社会事件时有更高的负性情绪体验[15].

社会支持作为个体社会资源的一部分,对老年人的情绪状态乃至心理健康也很重要. 社会支持包括外界金钱等方面的物质支持和关心、安慰、爱护等心理支持[16]. 研究发现,来自于他人的物质和心理支持可以缓冲生活中存在的挑战对个体的消极影响[11]. 与高社会阶层群体相比,低社会阶层群体拥有的社会资源不足,面临更大的生活和心理压力,更加需要外部的社会支持,而所获得的社会支持能有效缓冲压力对情绪的消极作用[17].

金钱和物质上的支持以及日常安慰、关心等心理支持能够帮助个体从负性情绪体验中脱离,从而改善心理状态[18]. 研究证明社会支持能提高正性情绪并降低负性情绪[19-20]. 获得较高社会支持的老年人更倾向于经历积极的情绪状态,报告更少的压力体验、抑郁情绪和孤独感[21];相反,社会支持不足的老年人的情绪幸福感水平较低,正性情绪体验较少而负性情绪则更高[22]. 因此,研究假设,社会支持在社会阶层与情绪的关系中起调节作用,具体表现为低社会阶层老年人比高社会阶层体验到的正性情绪更少,负性情绪更多,社会支持可以缓冲这种消极的情绪变化.

基于资源保护理论的观点,外部的资源会调控消极事件对个体情绪的作用,研究选取老年人作为研究对象,考察内部社会资源(阶层)对老年人情绪的影响,以及外部社会资源的保护性作用,为理解老年人的情绪,促进积极老龄化,保障老年人积极情绪体验乃至心理健康提供科学依据. 本研究提出假设:社会阶层显著正向预测老年人的正性情绪,并负向预测老年人的负性情绪(H1);社会支持在社会阶层与正负性情绪的关系中起调节作用(H2).

全文HTML

-

在重庆的沙坪坝区、南岸区、忠县和四川的德阳市、成都市社区招募60岁以上老年人进行问卷调查. 总计发放800份问卷,排除不能理解问题或无法完成全部调查的老年人,最终得到753份有效问卷. 考虑到老年人的教育水平、听力损失和书写不便等问题,由经过训练的心理学专业主试以标准化的程序朗读,并记录被试的回答.

-

社会阶层:考虑到老年人已经退休,参考刘昌平等[3]的研究,以月收入和受教育水平进行衡量. 月收入分为5个水平,从低到高依次为小于1 000元、[1 000,2 000)元、[2 000,3 000)元、[3 000,4 000)元、4 000元以上;受教育程度分为5个水平,从低到高依次为小学以下、小学、初中、高中(或中专)、大专及以上,分别记为1到5分.

社会支持:采用《社会支持评定量表》[23],共10个条目,第6和第7条根据支持来源数量计分,其余条目采用4点计分,得分越高表示感受到的社会支持越多,本研究中α系数为0.75.

正性与负性情绪:采用《纽芬兰纪念大学幸福感量表》中的正性负性情绪分量表[24],共10题,正性和负性情绪各5道,回答“是” “不知道” “否”分别记2分、1分、0分,本研究中正性情绪α系数为0.77,负性情绪α系数为0.73.

1.1. 研究对象

1.2. 测量

-

使用Harman单因素检验法[25]检验共同方法偏差,通过SPSS 24.0对所有量表题目进行探索性因素分析,结果析出26个因子,第一公因子方差贡献率为18.94%,低于40%,说明本研究不存在严重的共同方法偏差.

-

受访的老年人年龄都超过60岁,其中大多数为已婚(68.4%),其次是丧偶(27.9%),少部分未婚(1.5%)或离异(1.7%);初中以上学历老年人占比36.4%,37.0%仅上过小学,小学以下为26.5%;经济收入整体不高,47.6%受访者月收入在1 000元以下,收入[1 000,2 000)元为21.2%,[2 000,3 000)元占13.5%,[3 000,4 000)元占9.5%,4 000元以上仅占7.6%.

表 1列出了数据中主要变量的均值、标准差和相关矩阵. 年龄与正性情绪呈显著正相关,与负性情绪呈显著负相关,被试年龄越大,正性情绪越多,负性情绪越少. 值得关注的是,年龄越高,社会支持越少(r=-0.15,p<0.01). 受教育程度与情绪相关不显著,收入与负性情绪呈显著负相关,收入越高,负性情绪越少(r=-0.18,p<0.01). 受教育程度和收入均与社会支持呈显著正相关关系,受教育程度越高(r=0.26,p<0.01)、收入越高(r=0.23,p<0.01),社会支持也越高. 社会支持与情绪相关显著,社会支持越高,正性情绪越多(r=0.30,p<0.01),负性情绪越少(r=-0.25,p<0.01).

-

本研究社会阶层指标中的收入和受教育程度对于情绪的影响不尽相同,受教育程度相对收入来说更稳定,并不存在损失的威胁,故受教育程度对老年人情绪的影响可能更强[12]. 因此,进行社会阶层分析时,分别以受教育程度和收入作为预测变量,正性和负性情绪作为被预测变量,进行回归分析. 结果如表 2所示,受教育程度(β=-0.07,p=0.45)和收入(β=0.09,p=0.24)对正性情绪预测不显著. 受教育程度对负性情绪预测不显著(β=0.12,p=0.76),但是收入对负性情绪呈显著负向影响(β=-0.41,p<0.001),说明收入越高的老年人,负性情绪越少.

-

为探究社会支持在老年人社会阶层对正负性情绪预测关系中的调节作用,使用SPSS 24.0插件PROCESS中模型1,分别以受教育程度和收入为预测变量,进行社会支持调节效应分析.

以受教育程度为预测变量,正负性情绪为结果变量,社会支持为调节变量,结果显示,受教育程度不能显著预测老年人的负性情绪(β=-0.01,p=0.35),交互项不显著(β=0.01,p=0.28);教育程度能负向显著预测老年人正性情绪(β=-0.18,p<0.05),交互项也不显著(β=-0.00,p=0.82).

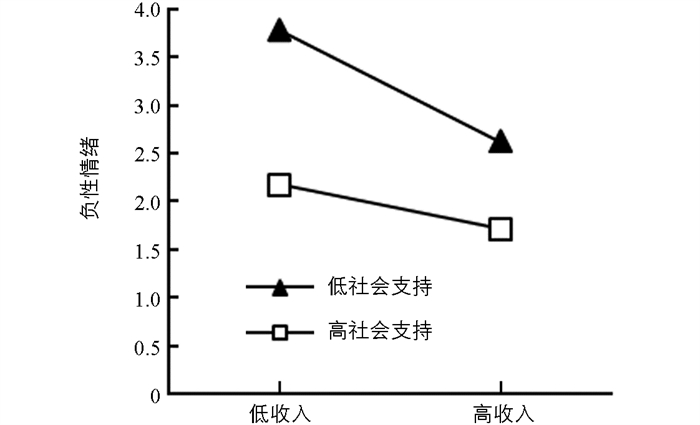

以收入为预测变量,正负性情绪为结果变量,社会支持为调节变量,进行调节效应分析,结果显示,社会支持调节效应显著(β=0.02,p<0.05). 收入和社会支持均能显著预测负性情绪,收入越高(β=-0.31,p<0.001),社会支持越高(β=-0.08,p<0.001),负性情绪越少. 简单斜率分析如图 1,相对于社会支持低(-1SD)的老年人,高社会支持(+1SD)老年人的收入对负性情绪的消极作用更小. 换言之,社会支持能缓冲收入对老年人情绪的消极影响. 收入对正性情绪预测不显著(β=0.13,p=0.69),社会支持调节效应不显著(β=-0.01,p=0.58).

-

相关分析发现,年龄与社会支持程度呈现负相关,而年龄越高由于其身体机能退化更加严重,因此需要的社会支持应该越多. 为了解社会支持等因素对不同年龄段的影响,进行年龄多群组分析. 根据受访者年龄,分为低年龄老年人组(60~70岁)与高年龄老年人组(70岁及以上),进行群组分析. 结果显示,无限制模型与各个假设模型之间存在显著差异(表 3,CFI<0.9,NFI<0.5,RMSEA>0.08),说明在不同年龄组中,社会支持的调节作用差异有统计学意义. 年龄群组对比分析结果发现,相比于低年龄段老年人,收入更能显著负向预测高年龄组老年人负性情绪(β =-0.98,p<0.001),即年龄越大,阶层对负性情绪的影响越大. 相比于低年龄段老年人,社会支持的调节效应在高年龄老年人中更强(β=0.02,p<0.001),社会支持更能缓冲高龄老年人中出现的社会阶层对情绪的消极影响(表 4).

-

除年龄外,老年人的负性情绪受到婚姻状况的影响,对比有伴侣的老年人,丧偶或单身的老年人更有可能产生焦虑、抑郁、紧张等负性情绪,同时有更低的社会支持水平[7]. 根据受访者婚姻状况,将受访者分为有伴侣组(已婚)和无伴侣组(未婚、丧偶和离异)进行婚姻状况群组分析. 结果显示,无限制模型与各个假设模型之间差异有统计学意义(表 5,CFI<0.9,NFI<0.5,RMSEA>0.08),说明社会支持调节模型存在婚姻状况上的显著差异. 婚姻状况群组对比分析结果如表 6,收入对负性情绪影响差异有统计学意义(Z=3.34,p<0.01),有伴侣组的负性情绪受收入影响更大(β=-1.13,p<0.001);有伴侣组相比于无伴侣组老年人社会支持调节效应更强(β=0.02,p<0.001),即对有伴侣的老年人来说,社会支持缓冲社会阶层对情绪消极效应的作用更强.

2.1. 描述统计与相关分析

2.2. 社会阶层对情绪的回归分析

2.3. 社会支持调节效应分析

2.4. 年龄多群组分析

2.5. 婚姻状况多群组分析

-

本研究发现社会阶层影响老年人的情绪,但是不同指标的作用有差异,其中受教育程度对老年人情绪影响无统计学意义,收入仅对负性情绪预测有统计学意义,收入越高,负性情绪越少,且社会支持能缓冲低收入对老年人负性情绪的影响. 进一步群组分析发现,收入对高年龄段或已婚老年人影响更大,社会支持的缓冲作用也在高年龄段或已婚老年人中更强.

与前人研究结果一致[26],收入显著负向预测老年人负性情绪,部分验证了假设1. 收入是社会阶层的衡量指标之一,高收入往往意味着接受过更多的教育、高社会声望、家庭以及生活环境更优越、更加满足需要的养老条件等,这些较好的外部资源为应对老龄化过程中产生的各种挑战提供了更加有力的支持,因此高收入老年人负面情绪更少. 在老年期所经历的各种消极事件中,收入所代表的个体资源能够一定程度保护老年人,避免其产生相应的负性情绪[11],即使体验到负性情绪后,高收入老年人也能更好地进行自我调节[14]. 因此,应对能力和调节能力对高收入老年人的情绪进行双重保护. 但是,收入并没有预测老年人的正性情绪,这与Steptoe等[27]的研究结果一致,可能是因为正性情绪更多与人格因素相关. 一项元分析发现,相比于社会经济地位,个体人格特质对正性情绪的预测作用更强[28],拥有幸福人格特质的低收入老年人与高收入老年人一样,都能获得高水平的正性情绪体验,而且正性情绪并不会如负性情绪一样受到消极生活事件的持久性影响[29]. 值得一提的是,本研究中受教育程度并不能对老年人情绪产生显著影响. 教育与正负性情绪之间的关系存在争议,有的研究发现受教育程度与情绪状态之间呈正相关[3],而有的研究结果显示受教育程度负向预测个体的情绪[30]. 这说明受教育程度与情绪之间可能存在其他因素,如教育可能是通过自尊、收入、健康水平、社交网络、体育娱乐活动、睡眠状况等复杂中介起作用而不是直接影响老年人情绪[3, 31],未来研究可以进行深入探索.

研究结果验证了假设2,社会支持削弱了收入对老年人负性情绪的影响,说明如果获得积极的社会支持,可以在一定程度上弥补收入这种社会资源的不足,保护老年人的情绪和心理健康. 个体在老年阶段面临各种资源的丧失,如收入减少、社交网络缩小、社交活动不足[3],诱发负性情绪,但社会支持会在一定程度上缓解老年人资源不足的困境. 收入不足的老年人如果能够从政府或伴侣、子女等亲密他人那里获得的物质和情感支持可以作为资源补充,帮助老年人有效应对外部消极事件,降低负性情绪的同时也避免更多负性情绪体验. 与高阶层老年人相比,低阶层老年人自身收入较低,物质支持更加依赖儿女供养和政府、社会的临时资助,因此有更强的外部依赖性. 此外,老年人得到的情感社会支持主要来源于近端社交网络(如家人、朋友),从远端社交网络(如同事、政府)中获得的情感社会支持较少[22]. 后续研究可以充分考虑不同阶层老年人的情感以及社会支持需求,通过建立社区心理援助中心等方式,为老年人提供远端社交网络支持,增加老年人的社会支持来源,提升个体晚年生活的情绪体验,实现积极老龄化.

高年龄段老年人负性情绪受收入影响更大,社会支持的保护作用也更强. 与刚进入老年阶段的个体相比,高年龄段老年人面临更多的资源受损,活动参与减少[32],社会支持减少,这导致高年龄段老年人体会到更多的负性情绪如抑郁、悲伤、紧张等;而且因为个体资源的缺失,处于低阶层的老年人更能感受到这种丧失感. 因此,高年龄段的低阶层老年人有更高的负性情绪水平,且更需要社会支持以缓冲资源缺失带来的负性情绪体验. 从积极的角度看,高龄老年人的日常消极情绪水平可能并不低,反而随着年龄增长而有一定上升[21]. 本研究证实年龄显著正向预测老年人正性情绪,负向预测老年人负性情绪. 无论是子女还是社会管理部门,都要充分考虑年龄与负性情绪的关系,要充分理解进入高龄后身体或者其他客观资源的弱化对心理的影响,提供更多元化、更加强有力的社会支持.

收入对有伴侣的老年人负性情绪影响更强,社会支持的调节作用也更强;可能因为经济收入间接影响了婚姻满意度,从而导致更多的负性情绪. 随着个体步入老年阶段,社交网络缩小,夫妻关系成为其最核心的人际关系之一[33]. 低收入给夫妻双方都带来一定经济压力,这种压力会诱发夫妻关系不和谐,即“贫贱夫妻百事哀”,导致沮丧、愤怒和抑郁等负性情绪[34]. 尽管有伴侣带来的情感支持,但由于婚姻满意度的下降,情感支持也相应减少. 未来研究可以尝试探索婚姻满意度在老年人心理健康中的作用.

本研究考察了社会阶层对老年人情绪的影响,研究结果对于资源保护理论以及与老年人相关的社会工作具有积极价值. 资源保护理论认为资源丧失导致压力的产生并进而诱发负性情绪,而资源再获得则可以缓解这种消极作用. 本研究证明缺失资源对情绪的作用不仅仅可以通过再获得来修补,也可以通过不同类型的资源补充来修补,如低收入老人缺失金钱资源诱发的消极情绪,可以通过子女、朋友等心理支持得以降低. 不同资源之间具有相互补偿的作用,扩展了资源保护理论的观点. 研究结果也为向老年人提供物质和心理社会支持提供了科学依据. 进入老年阶段之后,都会经历社会阶层的“主客观降低”,即退休之后实际收入下降、社会声誉降低,以及身体功能衰退等资源丧失,老年人可以通过积极参与再就业、社会交往、锻炼身体、志愿者服务等,再获得失去的资源,对抗消极情绪;社区层面可以给予老年人近端资源支持,加强社区内部老年人组织程度,定期举行相应活动,鼓励老年人参与,并提供社区服务.

下载:

下载: