-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

中国是农业大国,农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题,农业肩负着保障粮食安全、保护生态环境、保证数亿农民就业与增收的重要使命. 伴随着中国经济社会转型以及工业化、城镇化的快速发展,农业生产要素组合和发展的地域空间发生着显著变化,农村人口离乡进城,农民老龄化、耕地非农化、农村空心化等问题日益突出,谁来种地的问题十分严峻[1]. 构建新型农业经营体系,大力培育新型经营主体,发展多种形式的适度规模经营是应对当前农业经营方式面临新挑战的有效举措[2]. 自2008年十七届三中全会以来,《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》、政府工作报告、“十四五”规划、中央一号文件(2009年、2010年、2012-2016年、2018-2021年、2023年)等相关文件中多次明确提出,培育新型经营主体,发展多种形式适度规模经营,使农业经营方式更好体现集约化、规模化要求,有利于推动农业更好、更快实现现代化.

适度规模经营是指在一定社会经济环境下,各生产要素达到最优组合且有效运行,并取得最佳经济效益的生产规模,因土地是农业生产不可替代的生产资料,故适度规模很大程度指土地适度规模[3]. 在当前农业发展过程中,适度规模经营是“规模化、集约化”农业转型的必经之路. 适度规模理论要求现代农业发展首先必须形成一定规模,规模效益才会显现并有可能达到帕累托最优水平,但是,这并非意味着规模越大经济效益就一定越高,关键在于规模的适度性. 在耕地资源有限的约束下,不同地区、不同主体、不同产业适度经营规模多大为宜,成为关注的焦点[4]. 目前关于农业适度经营规模的研究成果较为丰富,学者们以不同视角进行适度规模测算,主要基于收入尺度、利润或效率最大化、土地产出率等单一目标,或多目标相结合. 如林善浪[5]认为在劳动、资金、土地三者生产率不能兼顾时,土地生产率不降低应该是首要条件;郭庆海[6]指出,效率和收入是确定适度规模经营的两个合理尺度,收入尺度更符合我国国情. 在测算适度规模的“度”时方法也有所不同,多采用生产函数法、直观评估法、经验法、统计分析法、指标评价法等,如刘洪彬等[7]在研究东北三省农村土地适度规模时主要采取统计分析方法;王嫚嫚等[8]运用Translog生产函数从规模报酬、生产利润和生产成本视角测算了江汉平原水稻种植适度规模;马遇伯等[9]运用柯布—道格拉斯生产函数构建收益最大化模型测算了陕西省白水县苹果种植的适度规模;徐海南[10]在确定苏南地区适度经营规模时运用了经验法. 不同地区、不同主体、不同产业“度”值测算结果也相异,如田雨露等[4]基于收入尺度研究吉林省家庭农场适度经营规模,表明旱地适度规模为9.80~12.50 hm2,水田适度规模为3.60~4.60 hm2;辛良杰[11]基于2016-2017年中国粮食类家庭农场研究,表明户均适度规模为13.00~14.00 hm2,约为全国户均耕地面积的30倍;金生霞等[12]研究认为河西走廊地区劳均和户均经营规模分别为2.57~3.57,5.23~7.28 hm2,Zhang等[13]从产量、利润和生产成本3个视角测算了陕西省苹果种植的适度规模,适度规模值分别为0.87~1.53,0.2~0.53,0.87~1.53 hm2[13]. 规模报酬问题也是适度规模研究关注的重点,在不同地区的研究中,大部分学者表示不存在规模报酬递增,有的学者还表示在粮食生产中存在规模报酬递减,如卢华等[14]、许庆等[15]对江苏省分别进行实证研究表明存在规模经济;钱贵霞等[16]认为耕地规模小于0.67 hm2时规模报酬递减,大于0.67 hm2时规模报酬递增. 但是目前全国适度规模测算标准能否普适,何种标准才是最佳,仍未能得出统一意见[17].

综上所述,已有研究多停留在农户层面的传统农作物,或以单一产业类型的家庭农场为研究对象,且研究多针对全国大尺度或农业基础较好的平原地区,而村域是农村发展和农民生活的重要载体,相关研究仍较缺乏[18]. 那么,相对落后的丘陵山区其新型经营主体经营规模的适度值为何?在已有自然条件、基础设施条件的基础上实现适度经营的难易程度如何?新型农业适度规模经营如何才能因地制宜? 这些问题是发展现代农业亟须探讨的. 丘陵山区较平原地区而言,地理条件“先天不足”,重庆市作为西南的典型丘陵山区,土地流转面积小,形状不规则且地块破碎,农机水平低,传统农户的小规模生产难以支撑现代农业发展,对规模化的现代农业发展有一定阻碍[19]. 农村空心化、农业兼业化、农民老龄化使得农村劳动力紧缺,使得乡村劳动力成为影响丘陵山区新型农业发展的重要因素之一[20]. 为此,有必要根据丘陵山区资源禀赋、社会经济基础、政策、市场等条件,立足于村域尺度,明确不同产业新型经营主体劳均适度经营规模. 因此,本研究以重庆市江津区石门镇现代农业示范园区为例,基于利润最大化,运用柯布—道格拉斯生产函数,测算不同产业新型经营主体劳均适度经营规模的“度”值范围,在此基础上评价适度规模经营实现的难易程度,以期为因地制宜、因产业制宜地发展新型农业,推进丘陵山区农业现代化进程提供参考.

全文HTML

-

石门镇现代农业示范园区位于重庆市江津区西北长江之滨(105°57′20″-106°4′50″E,29°5′10″-29°12′20″N)(图 1),辖区面积99.50 km2,辖4个行政村,海拔200~715 m,地形以丘陵为主,北高南低,属亚热带季风湿润气候,年平均生长期342 d. 石门镇交通便利,距江津城区42 km,距重庆主城80 km,拥有长江黄金水道、成渝铁路两大水陆交通动脉,吴朱二级公路横贯全境. 总人口4.8万人,截至2019年,石门镇农业人口3.4万人,占总人口的70%以上,农村居民可支配收入19 020元. 境内区位独特、资源丰富,有“一山、一佛、一园”,其中一园便是生态农业观光园,园内有近666.67 hm2晚熟柑橘基地、1 333.33 hm2优质花椒基地、66.67 hm2红叶石楠基地、80.00 hm2黄花梨基地、166.67 hm2特色水产养殖基地,新型农业发展态势良好,各村均有分布(图 1),曾获“花椒之乡、晚橘之乡”等殊荣. 2012年被重庆市确定为市级特色农业示范园,同年,中国科协确定其为全国科普示范基地;农业农村部、文化和旅游部认定其为全国休闲农业与乡村旅游示范点.

-

研究数据主要包括江津区石门镇自然地理数据、土地利用现状数据、经济统计资料和新型经营主体调查数据等. 石门镇乡镇区划矢量边界数据及2018年土地利用变更数据来源于重庆市江津区规划和自然资源局;经济统计资料从江津区2019年统计年鉴及石门镇的农经年报中获取,来源于重庆市江津区政府及农村经济经营管理站. 调查数据来源于课题组2018-2020年对江津区石门镇新型农业经营主体调查所得,新型经营主体名单来源于江津区农村经济经营管理站,根据新型经营主体注册登记的名单,增补新注册登记以及删减已注销的主体相关信息. 在实际调查中,首先对各村社会经济、劳动力、新型农业经营体系发展整体情况等进行了解,再对各村新型经营主体进行访谈调查,并结合电话访谈,详细了解各主体基本特征及经营规模、投入、收益等信息.

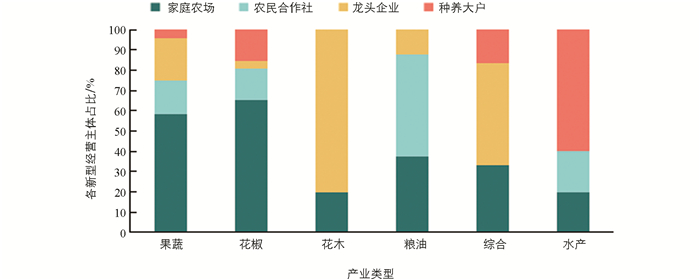

石门镇现代农业示范园区共有新型农业经营主体96户,调查过程中,除农机专业合作社外,共调查86户,有效问卷74份,问卷有效率86.05%. 根据调查结果,对石门镇新型经营主体数据进行处理,并参考江津农委函〔2015〕152号等文件中的产业类别,在综合考虑产业特性和经营规模2个指标的基础上,按其产业性质划分为果蔬、花椒、花木、粮油、综合、水产6个产业类别(图 2),其中果蔬、花椒产业新型经营主体数量较多,分别有24,26户,共占总数的65.57%;花木、水产产业分别有5户,各占6.76%;粮油产业有8户,占10.81%;综合产业有6户,占8.11%. 家庭农场数量最多,本研究涉及的所有产业均有发展,其中,花椒家庭农场最多,有17户,花木和水产家庭农场最少,各1户;农民合作社除未发展花木和综合产业外,其余产业均有,果蔬、花椒、粮油产业均为4户,水产最少,为2户;龙头企业除水产产业外,其余产业均有发展,果蔬产业最多,有5户,花椒和粮油产业最少,各有1户;种养大户除花木、综合产业外,其他产业均有,花椒产业最多,有4户,粮油和果蔬产业最少,各有1户.

-

现有研究选用不同的方法测算适度规模,多从收益最大化、收入均等化、土地生产率、劳动生产率、机会成本等角度确定适度规模,主要集中在结合当地生产力水平及资源禀赋情况测算适度规模,一般根据收益最大化原则来确定[21-22];结合主体经营农业还是外出务工的选择性来看,应该根据主体的机会成本理论来测算适度规模[23-26]. 前人研究成果表明,土地、劳动力是影响山区新型农业发展的重要因素. 山区土地细碎、劳动力紧缺,要实现适度规模经营,需进一步明确现有条件下劳均适度规模,故本研究运用柯布—道格拉斯生产函数,基于利润最大化测算适度经营规模值.

柯布—道格拉斯生产函数(C-D生产函数)模型是指在既定生产力水平下的一定时期内,生产要素和投入要素在达到最优利润下的相互关系,这一理论被广泛运用于经济学领域的理论探讨中,对于农业技术经济数量分析也具有特殊意义,但该理论的应用需具备一定的前提条件,如技术、政策条件比较稳定[27]. C-D生产函数模型如下:

式中:TR为农产品总利润;P为农产品价格;Q为农作物产量;C为农产品的生产成本.

式中:L为劳动力投入量,包括长期雇工、临时雇工和机械转化劳动力的数量;K为资本投入量,包括固定资本和流动资本,固定资本包括建设生产设施用地、购买农机及农机折旧费用,流动资本主要包括化肥、农药、种子、种苗、农膜、水电等;H为土地投入量,即耕作总面积;A为其他影响因素;α,β,λ分别为劳动力、资本和耕地的产出弹性. 当α+β+λ<1时,规模报酬递减,表明扩大生产规模不能增加收益水平,但是必然存在各生产要素的最低投入量及最佳配合[12];当α+β+λ=1时,规模报酬不变,表明生产规模扩大对利润影响不大,需要提高技术,才能增加经济效益;当α+β+λ>1时,规模报酬递增,说明扩大生产规模可增加经营主体收益水平.

式中:w为劳动力工资;r为资本的价格;n为土地租金.

对(2)式两边取对数得:

根据利润最大化实现条件,计算出劳均最优经营规模公式为:

-

农业适度经营规模并不是普适的,受到资源禀赋、劳动力、农业机械化率、土地租金等多因素影响. 现有研究表明,土地资源是影响适度经营规模发展的首要要素,土地资源越丰富的地方,实现适度规模经营越容易[28],此外,乡村劳动力、农业机械化率等也是促进规模经营的重要因素,而土地流转费用、劳动力工资等则对规模经营有一定的负向作用,因此本研究选取劳均耕地面积、土地流转率、农村劳动力、农业机械化率、土地流转费用、劳动力工资等6个指标,运用熵权法计算适度规模形成的难易程度. 熵权法能够充分利用数据所传递出的信息熵,并以此来判断指标的相对重要程度,可以降低主观所造成的误差[29]. 首先采用Min-max方法对数据进行量化统一,公式如下:

式中:pij为无量纲化处理后的第i个单位的第j个指标,其中0≤pij≤1;xij为指标原始数据,max(xj),min(xj)分别为第j个指标的最大值和最小值.

计算指标层比重:

计算指标层熵值:

式中:若pij为0,则定义pijlnpij为0.

计算指标层权重:

综合评价得分为:

根据辛良杰[11]的研究成果,将适度规模实现难易程度划分为5个等级(以F值0.2,0.4,0.6.0.8为临界值),即困难、较难、一般、较易、容易.

2.1. 数据来源

2.2. 研究方法

2.2.1. 适度经营规模模型选择

2.2.2. 适度规模实现难易程度诊断模型

-

根据调查结果,不同产业类型经营主体特征及经营耕地面积情况如表 1所示,果蔬产业经营主体平均年龄为49.95岁,平均受教育程度为10.37年,经营耕地面积为0.20~27.00 hm2,平均经营耕地面积为6.26 hm2. 花椒产业经营主体平均年龄为48.69岁,平均受教育程度为8.62年,经营耕地面积为0.67~21.33 hm2,平均经营耕地面积为5.81 hm2. 花木产业经营主体平均年龄为43.40岁,平均受教育程度为11.60年,经营耕地面积为4.33~40.00 hm2,平均经营耕地面积为13.53 hm2. 粮油产业经营主体平均年龄为43.00岁,平均受教育程度为12.25年,经营耕地面积为2.40~41.33 hm2,平均经营耕地为12.22 hm2. 综合产业经营主体平均年龄为45.50岁,平均受教育程度为12.00年,经营耕地面积为3.33~133.33 hm2,平均经营耕地面积为40.02 hm2. 水产产业经营主体平均年龄为44.20岁,平均受教育程度为12.20年,经营耕地面积为0.40~8.33 hm2,平均经营耕地面积为2.81 hm2. 总体来看,经营主体最大年龄为63岁,最小为28岁;平均年龄相差不大,集中于40~50岁. 这部分人群因生活、家庭压力较大,因而多从事与传统农业有别的现代农业. 受教育程度最低为未受教育,最高为大学本科毕业,相差较大;因花椒产业为江津区打造的重点产业,技术较为成熟,且懂技术的种植户较多,受教育程度对种植花椒的影响较小,故花椒产业受教育程度最低(8.62年). 经营耕地面积最小为果蔬产业(0.20 hm2),最大为综合产业(133.33 hm2);综合产业种养类型较多,占地面积通常较大,水产产业能在小面积区域利用深度获得较大收益,因此占地面积较小.

各产业劳动力投入情况如图 3所示,各产业新型经营主体在进行农业生产时,农忙季节均需要雇工,临时雇工人数均多于长期雇工人数. 果蔬产业家庭平均劳动力为2.88人,平均需长期雇工2.45人,平均临时雇工6.79人,果蔬生产过程中,需要人工照料时间较长,如石门镇特色产业“清见”柑橘,开花、挂果同时出现,在柑橘成熟时,就需要雇临时工进行采摘、包装等. 花椒是石门镇的另一特色产业,花椒产业家庭平均劳动力为2.73人,平均需长期雇工1.80人,平均临时雇工11.96人,成熟采摘时需要劳动力较多,多以临时雇工为主. 花木产业家庭平均劳动力为2.80人,平均需长期雇工2.40人,平均临时雇工3.25人. 花木产业平时需要人工照料、修剪、施肥,销售时需要雇少量工人进行搬运. 粮油产业家庭平均劳动力为3.13人,平均需长期雇工2.40人,平均临时雇工8.25人. 发展粮油产业平时需要施肥、除草,要少量的长期工人,虽然目前很多地方已经能够机械收割,但是在播种和收割季节仍需要雇临时工协助. 综合产业家庭平均劳动力为2.83人,平均需长期雇工3.00人,平均临时雇工10.50人. 综合产业经营面积较大,种养品种较为复杂,发展项目多样化,需要投入的劳动力则更多. 水产产业家庭平均劳动力为3.00人,平均需长期雇工2.60人,平均临时雇工2.33人. 水产产业一般会雇用长期工人进行看管或者运输产品,捕捞时则会请少量的临时工人.

不同产业类型平均耕地面积及投资情况如表 2所示,月均劳动力工资为2 355.54~3 508.97元,每公顷地租为6 093.03~11 471.91元,固定资本投入为41 780.00~69 812.50元/年,流动资本投入为1 989.56~37 070.56元/年. 其中,粮油产业劳动力工资和固定资本投入最多,水产产业劳动力工资和固定资本投入最少,果蔬产业每公顷地租投入最多,综合产业年均流动资本投入最多.

-

经SPSS回归分析,消除异方差和多重共线性,模拟结果如表 3所示,果蔬、花椒、粮油、综合产业在0.05水平下均小于0.1,显著性较好,水产和花木产业在0.05水平下显著性稍弱于其他产业. 果蔬、花椒产业R2大于0.65,说明该模型具有较好的拟合效果,农产品产量的65%以上能被该模型解释,花木、粮油、综合、水产产业R2均大于0.85,说明拟合效果较优,农产品产量的85%以上能被该模型解释,能用来测算新型经营主体的规模经营.

从规模报酬系数来看,果蔬、粮油、综合产业的劳动力、资本和土地投入产出弹性系数依次增大,说明土地是起决定性作用的要素,资金投入次之,劳动力影响力为三者中最小,这几类产业为土地密集型产业. 花椒、水产产业的土地产出弹性系数大于资金和劳动力产出弹性系数,说明土地对产出的影响最大,劳动力影响次之,资金影响较小,这几类产业为劳动密集型产业. 花木产业资金产出弹性系数最大,劳动力次之,土地影响相对较小,说明在花木生产过程中资金影响较大,其次是劳动力,最后是土地,花木产业为资金密集型产业. 果蔬和水产产业弹性系数之和小于1,存在规模报酬递减,说明在现有技术条件下,扩大经营规模对增加经济效益是无效的. 花椒、粮油、综合产业产出弹性系数之和均明显大于1,存在规模报酬递增,说明通过扩大生产规模能增加经营效益. 花木产业产出弹性系数之和接近1,规模报酬不变,说明扩大规模对经营效益影响不大,可通过提高技术来增加收益.

将劳动力工资、地租和劳动力、土地的产出弹性系数代入公式(6)中计算得出劳均适度规模,户均适度规模下限由经营主体家庭劳动力数量决定,上限由家庭劳动力加上长期雇工数量决定(表 4). 总体来看,劳均适度经营规模的“度”值从大到小依次为:果蔬产业、花椒产业、粮油产业、综合产业、水产产业、花木产业. 果蔬产业平时管理时所需劳动力较少,在养护期、果实套袋期、成熟期所需劳动力较多且时间较为集中,可再临时雇工,因此其劳均适度规模较大;花木产业平时需要人工照料、修剪、施肥,销售时也需要雇用工人进行搬运,所需劳动力较多,因此其劳均适度规模较小. 各产业中,果蔬产业劳均适度规模为3.42 hm2,户均适度规模为9.84~18.22 hm2;经营主体现实规模为0.20~26.67 hm2,19户未达到适度规模,4户处于适度规模经营范围,仅1户超过适度规模;主体意愿规模为0.20~93.33 hm2,有1/2主体愿意扩大经营规模,1/2主体愿意保持现有规模不变,若实现规模扩展,达到适度范围以及超出适度范围的主体数量增多. 花椒产业劳均适度规模为2.56 hm2,户均适度规模为6.98~11.57 hm2;经营主体现实规模为0.67~21.33 hm2,20户未达到适度规模,仅1户处于适度规模经营范围,5户超过适度规模;主体意愿规模为0.67~88.00 hm2,有1/3主体愿意扩大经营规模,2/3主体愿意保持现有规模不变,若实现规模扩展,达到适度范围的主体数量增多. 花木产业劳均适度规模为0.29 hm2,户均适度规模为0.82~1.52 hm2,经营主体现实规模为4.33~40.00 hm2;现有主体均超过适度规模范围;主体意愿规模为7.67~46.67 hm2,有4/5主体愿意扩大经营规模,1/5主体愿意保持现有规模不变,若实现规模扩展,仍均超出适度规模. 粮油产业劳均适度规模为1.25 hm2,户均适度规模为3.91~8.30 hm2;经营主体现实规模为2.40~41.33 hm2,2户未达到适度规模,2户处于适度规模经营范围,4户超过适度规模;主体意愿规模为2.40~41.33 hm2,有1/4主体愿意扩大经营规模,3/4主体保持现有规模不变,若实现规模扩展,达到适度范围的主体数量增多. 综合产业劳均适度规模为0.97 hm2,户均适度规模为2.76~5.68 hm2;经营主体现实规模为3.33~133.33 hm2,3户达到适度规模,3户超过适度规模;主体意愿规模为3.33~133.33 hm2,有1/3主体愿意扩大经营规模,2/3主体愿意保持现有规模不变,若实现规模扩展,达到适度规模的主体数量不变. 水产产业劳均适度规模为0.65 hm2,户均适度规模为1.95~3.65 hm2;经营主体现实规模为0.40~8.33 hm2,3户未达到适度规模,达到和超过适度规模的主体均有1户;主体意愿规模为0.40~16.00 hm2,有1/5主体愿意扩大经营规模,4/5主体保持现有规模不变,若实现规模扩展,适度规模范围内的主体数量不变. 由此可见,无论是现实规模还是意愿规模,未达到适度规模经营的主体仍占较大比例,达到适度规模区间的主体占较小比例,应加强不同区域适度规模值的测算,以此鼓励未达到适度规模经营主体扩大规模,超过适度规模经营主体缩减规模,以实现经济效益最大化.

-

基于劳均耕地面积、土地流转率、劳动力、机械化率、土地年租金、劳动力日工资6个指标,运用熵权法计算出综合得分F(表 5),各村目前实现适度规模经营难度有所差异. 李家村综合得分为0.69,介于0.60~0.80之间,表明李家村在现有条件下较易实现适度规模经营,李家村为石门镇现代农业示范园区的核心区域,地势较为平坦,机械化率相对较高,交通便利,以发展果蔬产业为主,现有新型经营主体较多且较为成熟,在此基础上推进新型经营主体,实现适度规模经营较为容易. 金龙村、白坪村F值分别为0.53,0.42,介于0.40~0.60之间,表明金龙村和白坪村在现有条件下实现适度规模经营难度为一般. 金龙村交通方便,水利设施良好,以发展果蔬、花椒产业为主,村内有石门镇最大的龙头企业动物花香农场,是发展种养、休闲旅游的综合性农场,占地133.33 hm2,在综合产业中远超适度规模,可以将土地流转于附近其他新型经营主体,共同实现适度规模经营;白坪村地势起伏稍大,以花椒为支柱产业,区内有多个花椒合作社和家庭农场,但规模均较小,其中极少达到适度经营规模,应加强政策引导,帮助解决土地流转、资金、技术等方面的问题,逐步实现适度规模经营. 永安村综合得分为0.28,介于0.20~0.40之间,表明永安村在现有条件下实现适度规模经营较难,永安村地势起伏较大,以花椒、粮油产业为主导,大部分经营主体未达到适度规模,极少数粮油和花木产业远超适度规模,政府要因地制宜地制定相关政策,循序渐进地进行引导,大力扶持未达到适度规模的主体,同时也要发展特色产业,壮大新型经营主体.

3.1. 不同产业类型经营主体基本特征

3.2. 不同产业类型经营主体劳均适度规模

3.3. 村级尺度适度规模实现的难易程度

-

农业是国民经济的基础,农村经济是现代经济体系的重要组成部分,鼓励发展多种形式适度规模经营,对推进现代农业经营体系建设,推进乡村振兴具有重要作用. 新型经营主体是传统农业转向现代农业及农业农村高质量发展的主引擎,适度规模经营与之不可分割,在政策的支撑下,我国新型经营主体逐年增多,适度规模经营的重要性不断凸显. 国家重点突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体,鼓励发展多种形式适度规模经营,不断提出惠农政策,重视农业服务平台发展,引入新技术、新设备,注重农业人才培养,培育高素质农民,建设现代农业体系. 在国家政策的引领下,江津区提出以发展富硒特色效益农业为抓手,多措并举、因地制宜、规模适度、大力培育发展各类新型农业经营主体,积极探索推进农业适度经营规模发展的好办法、好路子,不断发展“一村一品”,积极探索推广“龙头企业+合作社+基地+农户”模式,鼓励农民工、退伍军人、大学生等返乡创新创业以推动乡村产业发展[30],引导各类新型农业经营主体共同出资、相互持股,发展多种形式适度规模经营,促进农业高质量发展,激发农村发展活力,推进乡村振兴.

石门镇现代农业示范园区目前大部分主体现实经营规模低于适度规模,经营主体要实现利润最大化,可根据自身情况,适当增减经营面积,避免土地撂荒或者增大经营成本. 而主体经营规模也仍有大部分低于适度规模,目前主体扩展规模想法还较为保守,扩展时也有较多阻碍. 调查发现,虽然大部分主体有扩展规模的意愿,但由于资金不足,周边农地已经流转,无法形成连片种植与管理,以及当地劳动力匮乏等原因,现实中扩展规模仍难度较大. 因此石门镇现代农业示范园区积极探索集体经济发展,深入推动“三变”改革,先后成立了李家村集体资产经营管理有限公司、永安村丰之源农村综合服务社有限公司、重庆清廉社区服务有限公司等多家集体经济公司,通过生产加工、产品销售、技术指导等多种方式,实现村集体经济迅速发展,整合小农户,实现集中经营,逐步推动适度规模经营.

适度经营规模是动态的,不同地区、不同产业、不同资源禀赋条件下适度规模的“度”值是不同的,因此要因地因时而议,不能一刀切,更不是经营规模越大越好[31]. 特别是在丘陵山区,农业发展相对于平原地区较为落后,适度规模经营实现难度较大,难以支撑现代农业,所以更应该注重差异性,根据实地情况确定适度经营规模. 根据不同产业之间资源要素的差异性,本研究测算出石门镇现代农业示范园区不同产业新型经营主体适度经营规模值,以推动石门镇现代农业示范园区加快实现适度规模经营,为丘陵山区现代农业发展提供参考. 不同产业经营主体适度经营规模受到多种因素的共同作用,本研究只关注了适度规模的“度”值以及村级尺度实现适度经营规模的难易程度,而未从宏观、微观角度探究影响适度经营规模实现的驱动因素,在接下来的研究中将进一步深化.

-

立足产业异质化,适度经营规模受多因素共同影响,其“度”值会随某一因素变化而变化,因此适度规模是一个动态的数值. 石门镇现代农业示范园区在现有资源禀赋、社会经济等条件下,各产业新型经营主体劳均适度经营规模“度”值从大到小依次为:果蔬产业(3.42 hm2)、花椒产业(2.56 hm2)、粮油产业(1.25 hm2)、综合产业(0.97 hm2)、水产产业(0.65 hm2)、花木产业(0.29 hm2). 目前果蔬、花椒产业只有极少数主体经营规模处于适度范围内,大部分主体未达到适度规模,花木产业全部超过适度规模,粮油、水产产业少数主体处于适度规模,部分未能达到或者超过适度规模,综合产业部分处于适度规模,部分超出适度规模.

目前在丘陵山区新型经营主体受到耕地面积有限、劳动力老龄化、机械化程度较低等多因素影响,造成了规模形成过程中交易成本畸高,要实现适度规模经营还存在一定的难度. 石门镇现代农业示范园区目前实现适度规模经营难度最大的是永安村,主要受限于地形和低土地流转率,金龙村和白坪村为一般困难,李家村为园区核心区域,且耕地条件相对于其他村更好,实现适度规模经营则相对容易.

下载:

下载: