-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

麝香为国家一级保护动物林麝、马麝、原麝香囊中的干燥分泌物,在我国已有2 000多年入药史,汉代的《神农本草经》对其就有详细记述,并列为“上品”. 《中华人民共和国药典》2020年版记载,麝香具有开窍醒神、活血通经、消肿止痛的功效[1]. 在《全国中成药处方集》收载的2 621个处方中,含麝香的处方就有295个[2]. 麝香外观形态不一,一般分为干燥颗粒状的当门子麝香、粉状的散香、水分高的油泥香及熟化障碍的白香[3].

20世纪80年代末被列入保护动物之前,麝香样品较容易获取. 在未有法律条款限制的情况下,可通过杀麝的方式获取样品. 在此背景下,前人在麝香及香囊的显微结构研究方面进行了卓有成效的探索. 在香囊的结构方面,1980年,毕书增等[4]取家养原麝8只,对其香腺囊进行了组织学解剖,结果发现泌香盛期的初香是由香腺上皮细胞分泌,排泄管开口于香囊颈管部将初香输入香囊腔内,香囊内壁为角化复层鳞状上皮层,对麝香起保护作用. 1981年,盛佩蒂等[5]发现香囊颈管部周围拥有丰富的皮脂腺分部,且在香囊颈、管及香囊内存有大量的乳白色皮脂.

为了进一步探究麝香的超微结构,毕书增等[6-7]利用扫描和透射电镜对麝香和皮脂进行了观测,结果发现麝香呈云团状,云团之间见少许脂质物,而皮脂呈天然玉块状,表面光滑细腻,与散香中的脂质物相同,并证明了麝香堆叠状团块主要是香腺细胞通过巨顶浆分泌脱落,最终进入香囊腔内的观点. 1999年,倪荷芳[8]进一步利用扫描电镜对麝香和皮脂进行了观察,结果表明麝香外层由云团形结构与脂质物组成,而皮脂表面光滑无云团形结构.

上述研究结果对研究麝香的分泌形成提供了参考,但无清晰的香囊和麝香电镜结构图. 由于年代较久远,杂志社也未保存有原始图片,目前只能根据文字描述进行推测,这对开展林麝分泌熟化机制研究和麝香质量评价工作都带来了诸多困惑. 随着近年来观测技术的发展,扫描电镜在中药材显微鉴别方面运用越来越广泛[9];加之我们在生产上发现较多熟化障碍的白香,且白香与麝鼠香在颜色和形态上存在一定的相似性. 为了对麝鼠香的超微结构有直观的了解,并探索白香和麝鼠香在结构上的异同点,本研究结合光镜和扫描电镜的方法,对成熟麝香、白香、麝鼠香及林麝香囊皮肤超微结构等进行观测,以期对名贵中药材麝香的合成、分泌和熟化过程提供基础性支撑.

全文HTML

-

试验动物林麝饲养于四川养麝研究所都江堰麝场和重庆市药物种植研究所药用动物研究室,麝鼠饲养于重庆市药物种植研究所药用动物研究室.

-

2022年6月,通过人工取香的方法采集分泌旺盛期的麝鼠香,用1.5 mL EP管分装存放于-20 ℃冰箱中. 2022年7月,收集到1头因受伤意外死亡的林麝,用生理盐水彻底将香囊组织冲洗干净,并用眼科镊和眼科剪取香囊颈部皮肤和香囊内皮各0.5 cm2备用. 2022年9月底,通过人工活麝取香的方法采集已到熟化期林麝的麝香(包括正常成熟的麝香和熟化障碍的白香),用1.5 mL EP管分装存放于-20 ℃冰箱内.

-

用解剖针挑取少许成熟麝香、白香、麝鼠香及猪油样品,置于载玻片中间的位置,用另一载玻片挤压研细,加蒸馏水1~2滴,用针搅拌均匀,将盖玻片与样品一侧接触,轻轻放下盖玻片,使液体逐渐扩延,铺满整个盖玻片,置于Olympus光学显微镜下观察.

-

取适量成熟麝香、白香、麝鼠香及香囊皮肤置于1.5 mL EP管中,放于LABCONCO冷冻干燥仪中冷冻6 h,采用HITACHI MC1000设备镀金120 s,镀金后置于HITACHI SU3500扫描电镜下观察,加速电压15 kV.

1.1. 试验动物

1.2. 样品采集

1.3. 光镜观察

1.4. 电镜观察

-

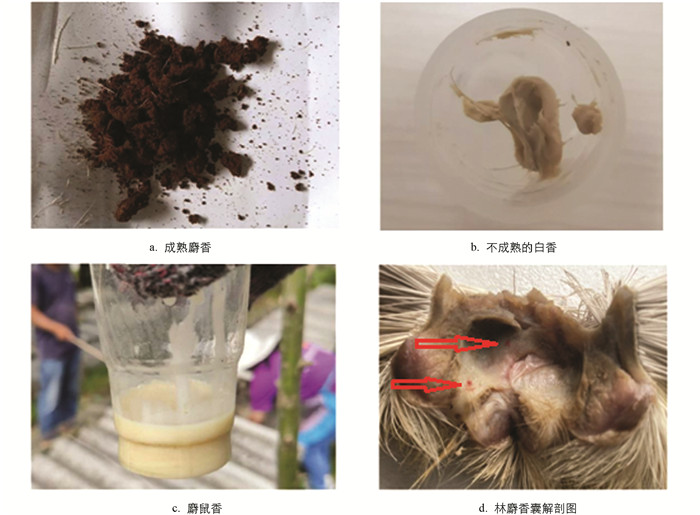

经肉眼观测,正常成熟麝香为红棕色或棕褐色固体(图 1a). 不成熟的白香呈白色奶酪状或者凝固猪油状,质软(图 1b). 麝鼠香外观与不成熟的白香类似,白色偏黄,但不同的是其为酸奶样的可流动液体(图 1c). 将林麝香囊剪开并冲洗干净后发现,香囊颈部长约0.5 cm,颈部皮肤较为光滑,顺时针和逆时针长有1圈毛发,颈部皮包裹着1圈较厚的腺体,主要为皮脂腺. 香囊内壁颜色比颈部皮肤稍红润,发现有光滑、褶皱以及表皮脱落后留下的不平部分(图 1d).

-

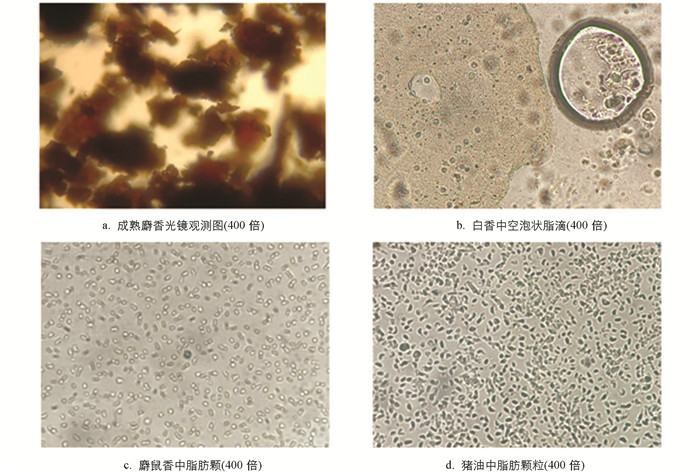

在光镜下,对成熟麝香、白香、麝鼠香及猪油进行了观察,结果表明,成熟麝香由不规则团块堆砌而成,有部分毛发混在其中(图 2a). 白香为一坨脂类物质,在光镜下为均一性较高的油状物质,部分油状物质在蒸馏水中形成空泡样脂滴(图 2b). 麝鼠香密度较白香低很多,颗粒多为散开状(图 2c). 猪油脂肪颗粒的状态与麝鼠香类似,光镜下也呈散开状(图 2d).

-

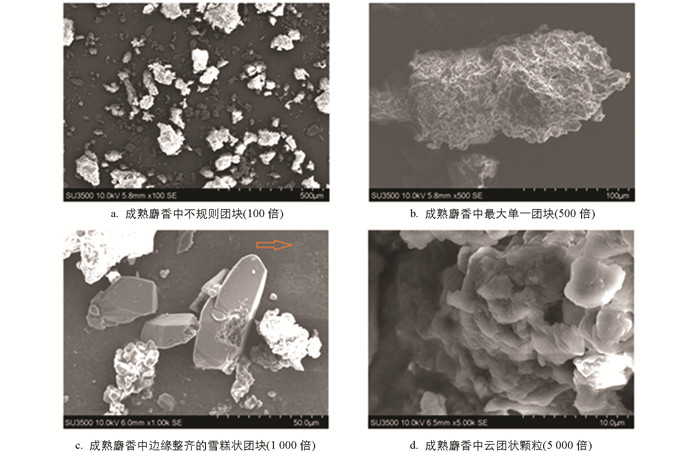

HITACHI SU3500扫描电镜观测结果表明,成熟麝香呈大小不等且形状各一的团块状(图 3a),单一团块最长约200 μm(图 3b),最小团块长约10 μm(图 3c),放大倍数后发现,各团块大多呈卷曲的云团状,边缘有较多形状各一的半岛状颗粒,颗粒直径约2~5 μm(图 3d). 在云状团块中,还夹杂着边缘整齐的长方体或多边形样团块,团块内部多孔,也含有半岛状凸起的颗粒,在云状团块周围,散布着较为模糊的星云状物质(图 3c).

-

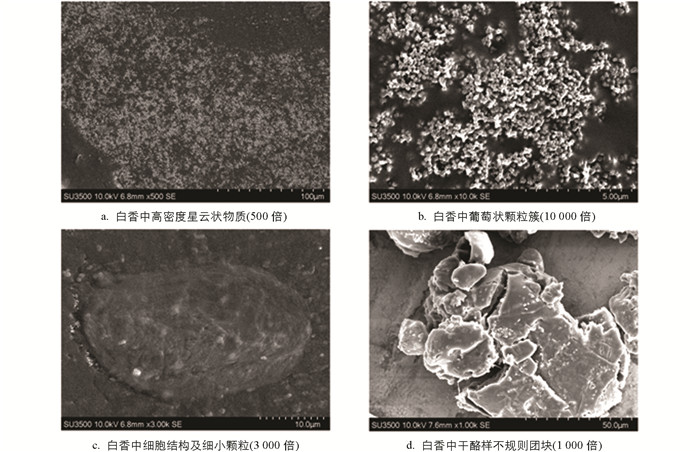

在电镜下,白香的均一性较好,放大500倍后显示为高密度星云状(图 4a). 对星云状物质放大至10 000倍后呈现为葡萄状样颗粒簇,单一颗粒直径约0.2 μm(图 4b),与成熟麝香半岛状颗粒凸起相比,直径更小,边缘更圆润. 在星云状物质中,分布少许椭球形细胞结构,纵径约30 μm,横径约20 μm,在该结构边缘分布着较多细小颗粒(图 4c). 此外,在白香中还发现个别干酪样不规则团块,团块中有裂缝,表面分布有细小颗粒(图 4d).

-

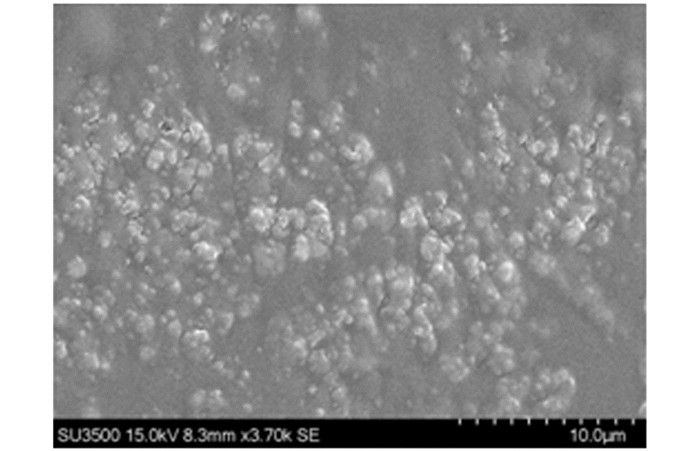

在电镜下,麝鼠香视野较为模糊,但也能隐约观测到呈星云状,放大后也呈现为葡萄状样颗粒簇,单一颗粒大小为0.5~2 μm(图 5).

-

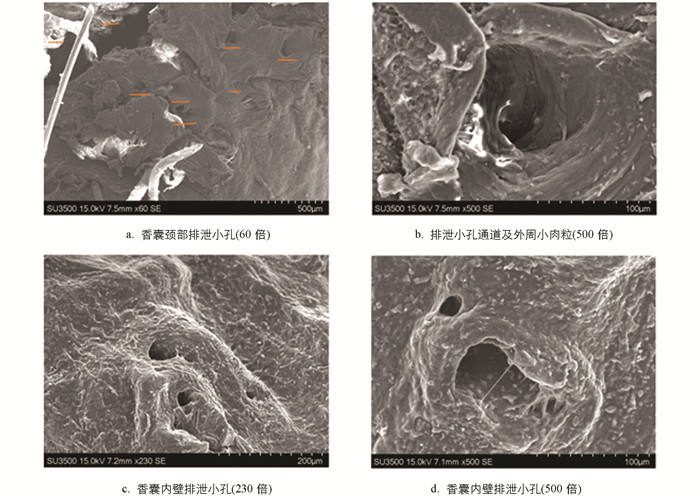

对林麝香囊颈部皮肤观测结果表明,除颈部毛发外,还存在较为密集的排泄小孔,在约4 mm2的视野中,观测到8个较为明显的小孔,折算下来约2 mm2,小孔直径约100 μm(图 6a). 进一步观察发现,小孔内存在多个通道,小孔外周散布有直径约5 μm的细小肉粒(图 6b). 对香囊内壁皮肤的观测结果显示,香囊内壁无毛发,内部上壁光滑,也存在直径约5 μm的细小肉粒,还观测到有少许排泄孔(图 6c),孔直径大小不一,小的约20 μm,大的约100 μm(图 6d).

2.1. 样品外观形态

2.2. 光学显微镜观测

2.3. 扫描电镜观测

2.3.1. 成熟麝香电镜观测结果

2.3.2. 白香电镜观测结果

2.3.3. 麝鼠香电镜观测结果

2.3.4. 林麝香囊电镜结果

-

麝香的生成主要分为2个阶段:第1阶段为初香液的分泌,在每年5月下旬前后,林麝睾丸、香腺开始肿大,继而香腺细胞分泌的初香液顺着导管流入香囊中,经过约1周时间,林麝睾丸和香腺的肿胀逐渐消退,林麝完成泌香反应,此时香囊中为乳白色的液体. 第2阶段为麝香的熟化过程,初香液在香囊中经过水分的吸收、皮脂混入及微生物发酵等生化反应,转化为具有浓烈香气的成熟麝香[10-11]. 据报道,第1阶段分泌的初香液主要香为香腺细胞通过巨顶浆分泌的云状堆叠团块物质[6]. 本研究首次展示了该云状团块物质的高清图片,并发现该类团块大小从10~200 μm不等,鉴于动物真核细胞一般大小在10~100 μm,这印证了云状团块物质是由香腺上皮细胞巨顶浆分泌.

在林麝养殖生产中发现存在熟化障碍的麝香占比约10%,多表现为恶臭的稀香或者白香. 本研究中,我们在白香中发现少许椭球形细胞结构,纵径约30 μm,横径约20 μm,其大小与动物脂肪细胞类似,且该细胞结构边缘分布着较多颗粒,加之白香在外观上与酸奶或凝固的猪油类似,因此,推测白香就是皮脂腺细胞分泌的皮脂. 此外我们在白香中还发现了个别干酪样不规则团块,其结构和大小与成熟麝香中的团块类似,这与倪荷芳[8]关于皮脂表面光滑无云团形结构的表述稍有不一致,这是因为本研究中的白香来源于香囊中,林麝香腺上皮细胞依然能通过巨顶浆分泌少量团块物质,而倪荷芳[8]研究中皮脂来源于香囊外.

此外,鉴于麝鼠香与麝香有类似的化学成分和药理作用,且在颜色上与白香类似,本研究也对麝鼠香的超微结构进行了观测. 尽管麝鼠香水分较大,镀金效果较差,在电镜下较为模糊,但依然能隐约观测到呈星云状,放大后呈现为葡萄状样颗粒簇,单一颗粒大小约0.5~2 μm,这与白香中的葡萄状样颗粒类似. 在400倍光镜下,麝鼠香呈现出与猪油一致的散开状颗粒样,因此推测麝鼠香中大多为脂肪颗粒.

在香囊排泄孔方面,毕书增等[4]发现香腺排泄管开口于香囊颈管部,并将初香输入香囊腔内,而香囊内壁为角化复层鳞状上皮层. 在本研究中,我们除了发现香囊颈部多个约2 mm2的小孔外,还首次在香囊内壁发现了20~100 μm的小孔. 这些排泄小孔的直径与麝香中云状团块的直径接近,这说明香腺细胞分泌的初香和皮脂腺分泌的皮脂是由颈部和香囊内壁的排泄小孔进入香囊内,从而进一步熟化的.

本研究为麝香超微结构的直观展现,对开展麝香的分泌熟化机制和质量评价提供参考,但由于样品采集困难且极其珍贵,有待后续进一步深入研究.

下载:

下载: