全文HTML

-

人不仅是教育的前提,亦是教育的目的。人是教育实施与接受的主体,因而有人方有教育的产生与存续。教育应当在充分把握人之本质的基础上进行思考与实践。教育的目的是“促进人的全面而自由发展”。因此,苏霍姆林斯基指出“教育——首先是人学”[1]。马克思主义人学是科学的人学,是“一种奠基于人的历史性实践活动之上、确证属人世界并以解放和弘扬人的主体性为主旨的思想方式及其理论学说”[2]。马克思主义人学探讨的内容包括人的存在、人的本质、人的需要、人的价值与人的发展等命题。

历史教学是学校教育的重要组成部分,同样积淀着深厚的马克思主义人学意蕴。因此,以马克思主义人学来审视历史教学应是历史教学研究与实践的应有之义。从历史教学的学科属性来看,马克思主义人学观照下的历史教学主要涉及两对关系:一是马克思主义人学与历史的关系;二是马克思主义人学与历史教学的关系。

-

历史,人事也。从历史整体的发展趋势来看,“一切世运兴衰,背后决定全在人”[3]65。从历史个体及人事关系来看,“历史以人为主,有人始有事。只有人来决定事,不能由事来决定人”[3]92。马克思重视历史进程中人的首要地位,强调“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在”[4]146。概论之,马克思主义人学与历史的关系,主要体现为历史存在论、历史认识论与历史方法论三个层面。其一,从历史的存在论而言,历史的本质是人,历史是由人的活动构成的。因为“历史是人生存的本质结构,人生存所形成的历史本身就是自身生存的根据,历史就是存在本身”[2]。其二,从历史认识论而言,历史的基本含义有两层:第一层是指过去的“真实”,第二层是指对过去“真实”的记录。由于第一层“历史”具有“不可复现性”,人们主要依据第二层“历史”来认识和探究第一层“历史”。而第二层“历史”的直接表现就是研究主体对人的过去活动的认识以及对这一认识的阐释和记录。历史既具有客观性,又具有主观性。从主观性而言,可以从人的认识角度为历史下这样一个基本的定义:历史就是作为主体的人对过去人之活动的认识。“人类一切认知活动的目的是要认识人自身。”[5]因此,从历史认识论的视角来看,人类一切活动终极指向是人本身,是为了满足人的需求,提升生活质量,增强幸福感。其三,从历史方法论来看,唯物史观是马克思与恩格斯的重要理论创造,“是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论”[6]4。唯物史观作为一种历史观和方法论,“它的前提是人……是处在现实的、可以通过经验观察到的、在一定条件下进行的发展过程中的人”[4]153。唯物史观是马克思主义人学的理论基础。

-

杰罗姆·布鲁纳(Jerome Seymour Bruner) 曾指出,“学校课程和教学方法应该同所教学科里基本观念的教学密切结合起来”[7]。历史教学理论与实践应建立在对历史的正确理解和认识基础上。一方面,正是由于历史学科和马克思主义人学“与生俱来”的联系,马克思主义人学成为历史教学研究的重要理论来源;另一方面,马克思主义人学对历史的观照又反过来进一步丰富和加深了马克思主义人学本身的内涵和底蕴,并为历史教学实践提供了理论根柢。从应然的角度来看,历史教学作为人之教育的构成之一,其直接目的是促进学生“成人”,而达成该目的的路径在于引导学生通过对由“人事”组成的历史的学习,获得历史学科的知识、技能和品格,生成历史认识与历史智慧,以增强“人之为人”的意义感,进而实现历史自觉意识的提升和精神境界的通达。但从实然的角度审视历史教学,即使在注重培育学生核心素养的时代,单纯以历史知识习得为主要目标的教学样态仍然存在。其中教师与学生的身份分别类同于信息的输出端和接收端,而非实在的“人”。在历史教学研究中,从马克思主义人学视角来观照历史教学的相关研究并不多见,且已有研究较少基于马克思主义人学与历史的关系来探讨历史教学。正是由于对“人”的忽视,在一定程度导致了历史教学中马克思主义人学“缺席”的现象。有学者针对这一现象指出:“由于时代和意识上的局限性,长期以来学校的历史教育在强调历史唯物主义的指导时,并没有关注到马克思主义的丰富性,特别是在以马克思主义的人学理论为基础研究历史教育的价值论、功能论方面,我们还做得很不够。”[8]

综上,历史学科在历史存在论、历史认识论与历史方法论等层面皆具人学底色,而在此基础上历史教学应然与实然之间的张力呼唤马克思主义人学的在场。但马克思主义人学并不直接观照历史学科与历史教学。因而,立于何种站位以确定马克思主义人学的观察视角就显得尤为重要。恩格斯曾指出:“无论历史的结局如何,人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史,而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力,就是历史。”[9]254从中可以发现,人们对历史的认知至少存在两种视角,即“每一个人”和“人的合力”,亦即一定意义上的历史个体与历史整体。基于此,本文拟将历史个体与历史整体作为马克思主义人学观照下历史教学的“视域切口”,以此理解和认识历史,并据此提出相应的历史教学实践逻辑。

一. 马克思主义人学与历史的关系

二. 马克思主义人学与历史教学的关系

-

“社会就是人,具体的社会是现实的具体的人;历史就是人的活动,现实的历史就是人的实践史。”[10]社会与历史在本质上具有一致性——共同的“人”之底色,这为人们认识马克思主义人学观照下的历史提供了理论依据。“现实的人”“社会的人”“人的需要”“人的发展”是马克思主义人学中的重要命题。在本文的逻辑框架中,前两者主要观照历史个体,后两者主要观照历史整体。具体言之,对历史个体的认识主要以历史中“现实的人”为逻辑起点,进而考察处于历史“情势之网”中“社会的人”;对历史整体的认识主要在把握历史个体的基础之上继续从“人”的视角分析由人的活动所组成的历史整体的创造与发展。

-

“现实的人”是马克思主义人学中的核心概念。“这些个人是从事活动的,进行物质生产的,因而是在一定的物质的、不受他们任意支配的界限、前提和条件下活动着的。”[4]151马克思与恩格斯对费尔巴哈“抽象的”以及“一般的”人的概念进行了扬弃和超越,在重视人的能动作用的理念下,从实践维度将“现实的人”引入了研究视域,并将“现实的人”作为其宏大理论体系的出发点和落脚点。过去就是一个“异乡”,但时空变幻中“存而不在的历史”并非是不可知论的“囚徒”。人所具有的现实性特质为人们认知历史提供了方法论方面的启示,即基于“当时的现实”对客体进行考察和审视。历史本质上就是关于“现实的人”的历史,因为历史中的个人是过去的“现实的人”。正是因为这样的现实性,所以过去的“现实的人”及其实践活动不可避免地受到过去的物质条件的约束。因此,在认识历史中的个人及其活动时,人们就应当重视其“现实性”,不能用超越时代的眼光去苛责之,“必须把这些人作为在历史中行动的人去考察”[9]247。马克思的论断为人们认识历史及历史学科的本质提供了理论依据,即将“现实的人”作为历史活动本身及历史认识的逻辑起点。

-

历史价值的认知与理喻之所以成为可能,除了对历史中“现实的人”的客观性和真实性的追寻外,其重点还在于对历史“情势之网”的建构与编织。“现实的人”并非是单个的、与世隔绝的“原子式”的个人。在与他人共同进行的实践活动中,人与人之间的联系体现为不同的社会关系。因此,历史教学既要把握历史中的个人,还应当认知社会历史中的个人。马克思曾言,人的本质是一切社会关系的总和,“因为人的本质是人的真正的社会联系,所以人在积极实现自己本质的过程中创造、生产人的社会联系、社会本质”[11],而这样的本质也在共同实践中得以体现。因此,在对历史中的个人进行考察和认知时,人们不能罔顾其社会关系,孤立片段式地认识历史中的个人,而应从其历史实践过程以及社会关系中审视之。英国著名历史学家赫伯特·巴特菲尔德(Herbert Butterfield)对此有深刻认识。他指出:“历史上任何人物的任何行为,都仅仅是整个情境中的一部分而已。而在每一个特定时刻,都是由整个情境决定着下一时刻发生的全部事件。要想理解这个行为,就要复原这个行为与其他事物之间的千丝万缕的联系,将其置于一个关系网之中,换言之,将其置于其历史语境之中。”[12]15因此,人们应基于“社会的人”的理论视角,从社会关系的角度来进一步具体认识历史中的个人。

-

较长时期以来,“人们已经习惯于用他们的思维而不是用他们的需要来解释他们的行为”[13]。而马克思则认为人的需要及其满足方式是人类进步、社会形成、历史发展之“原动力”,因为其“构成了人的生命活动的实质性内容,成为合理理解现实的人和各种社会现象的基础”[14]。从另一角度来讲,能够理解并解释人的需要,实质上也就洞察了人的本质、社会的发展与历史的演变。马克思进而从人的需要的角度为历史整体的创造进行了具体阐发,他认为“已经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活动和已经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要,而这种新的需要的产生是第一个历史活动”[4]159。简言之,人基于不同的需要进行不同的活动,历史的整体创造则由此展开。历史就是时空维度上不同的人的各类需要所凝结的合力及其结果的外显,是无数人基于不同需要所进行的社会历史实践的有机集合。基于“人的需要”视角的历史认识,能够让人们明白“是什么塑造了现代世界以及是什么可能塑造未来世界,因而使今天我们自己的社会从中获益”[15]。

-

“人作为一种有意识的生命存在,一种社会性存在,是通过发展求生存的存在。”[16]从历史整体发展的直接表现来看,历史就是各个时代的不断赓续。从马克思主义人学的本质属性观之,历史可视为过去“现实的人”不断发展的过程。“人的生产活动是人本身发展的动力,而现实个人的发展构成了历史发展的核心内容。”[17]

历史的整体发展与“人的发展”之间的关系主要表现为三个层面:其一,人的发展是历史整体发展的起点。人类历史发展的前提是“现实的人”的存在,而人要获得生存与发展必然要进行一系列基于物质的实践活动。这一系列实践活动在时空维度上呈现为历史。因此,历史整体发展的前提是人的发展。其二,人的发展与历史整体的发展是相互促进的,即一定的历史发展促进了人的发展,而人的发展又会促进历史整体的发展,尤其历史英雄人物对历史整体的发展产生重要的引领作用。这一观点类似历史英雄人物与历史时代的关系,时代的发展孕育、造就了英雄,而英雄的成长又引领着时代的进步。其三,历史整体发展的终极价值在于促进并实现人的全面发展。唯物史观认为,人类社会遵循着由低级向高级发展的规律,并表现为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会与共产主义社会五种社会历史形态。这五大社会历史形态产生发展的动力是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾运动。而这两对矛盾运动之所以产生且被认识,就是由于人的发展。“人的发展是社会发展进步的最高尺度和表现,无论是社会生产力的发展和进步,还是人作为社会价值目标的实现程度,都与人的发展密切相关,都必须通过人的发展来反映和裁定。”[18]马克思主义指出,在社会历史发展的最高形态——共产主义社会,“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”[4]422。社会历史整体发展的最高目标及价值就是促进每一个“现实的人”的发展,进而实现“一切人”的发展。

一. 历史中的个人是过去的“现实的人”

二. 历史中的个人是过去的“社会的人”

三. 历史整体的创造是基于“人的需要”

四. 历史整体的发展有赖于“人的发展”

-

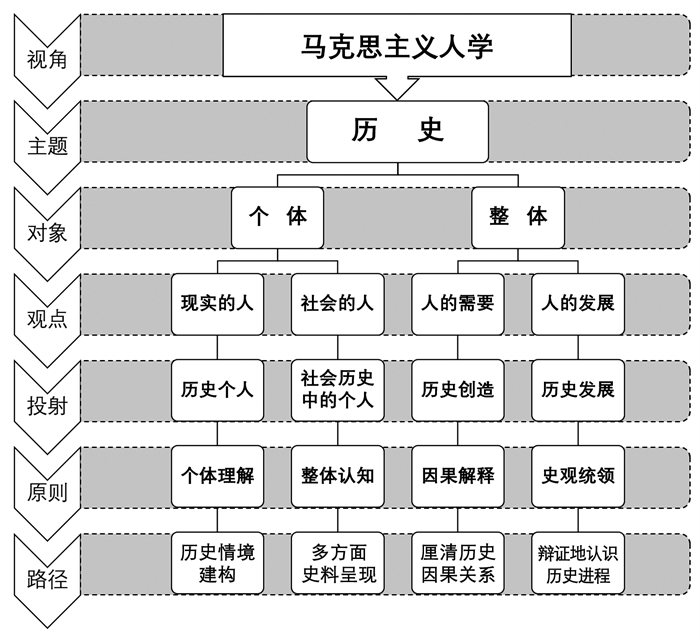

马克思主义人学观照下的历史可从历史个体与历史整体两方面审视。基于马克思主义人学关于历史个体与历史整体的观点,本研究尝试构建历史教学实践逻辑框架,即马克思主义人学视角下历史教学实践的应然逻辑(如图 1所示)。该逻辑框架注重从“现实的人”与“社会的人”两个视角来认识历史个体,并分别落脚于历史个人与社会历史中的个人;注重从“人的需要”与“人的发展”两个角度来阐述历史整体,并分别指向历史的创造与发展。历史教学的重要目标之一就是让学生认知由人的实践活动所创造的历史,并把握这一实践活动过程中历史个体与历史整体的发展态势。在此基础上,历史教学实践的应然逻辑在于:“现实的人”所指向的“历史个人”的观点要求把握个体理解原则,进行历史情境建构,强调引导学生对历史的“同情之理解”;“社会的人”所指向的“社会历史中的个人”的观点要求坚持整体认知原则,多方面呈现相关史料,促进学生对历史事实的整体认识;“人的需要”促进“历史创造”的观点要求重视因果解释原则,厘清历史因果关系,帮助学生提升“历史解释素养”;“人的发展”促进“历史发展”的观点要求遵循史观统领原则,引导学生在唯物史观的指导下辩证地认识历史发展进程。这四个方面构成了马克思主义人学视角下历史教学实践的整体逻辑。

-

有研究者认为“没有一种活动不是情境性的”[19]4。历史教学实践当然也是一种情境活动,它要求“涵盖完整的人的全面充分的理解,而不是‘被动地接受’大量有关世界的事实性知识;它强调与世界的交互活动;强调主动行动者(agent)、活动和彼此相互构成的世界”[19]4。历史的“不可复现性”使得学生难以直接认识历史,这就要求教师在教学过程中注重历史情境的创设与建构,并在历史情境的营造中引导学生与过去世界对话,从而提高学生对历史的理解能力。《义务教育历史课程标准(2022年版)》尤其强调历史情境在教学过程中的作用,并在“教学建议”中指出“在教学过程的设计中,教师要先设法引领学生在历史情境中展开学习活动”[6]58,同时提出教学的具体要求,即“精心设计以学生为主体的教学过程和教学活动,组织学生参与探究历史的实践活动,使学生在特定的历史情境下发现问题、解决问题,形成自己对历史的正确认识”[6]55。一方面,“现实的人”这一视角能够丰富和加深人们对历史情境及其价值作用的认识。历史中的个人与“我”同是“现实的人”,其差别仅在于时空的不同。因此,“我”与“历史他者”所共同具备的“现实的人”的属性,成为学生能够理解历史的前提条件。如史学家柳诒徵所言,“历史为人类活动的经过事实,与吾人有同情之关系”[20]。另一方面,“现实的人”意味着物质条件的局限,人们不能够超越不同历史时期的物质条件和思想基础去认识历史,而应具体问题具体分析,在具体的历史情境中认识历史中的个人。此外,“现实的人”还蕴含着个体的差异,因为不同的“现实的人”经历各异,其思维方式也不同。因此,教师在教学过程中基于“现实的人”的历史情境创设应当遵循以下要点:一是应以学生为主体,以学生易于接受的方式进行历史情境营造与建构;二是应在历史情境的营造中以问题为引领,使学生对历史产生“同情之理解”,“真正”面临历史人物所面临的问题,从历史人物的角度思考问题,理解他们的行为;三是应重视学生的个体差异,尊重学生基于历史情境的个体理解,让学生有更多表达个人认识的机会。

案例一①:

① 此处“案例一”与后文“案例三”皆为同一教学课例。该课例获成都市2021年“蜀都杯”初中历史教师优质课展评活动(决赛)特等奖第一名,执教老师为刘影(成都市武侯实验中学教师)。

由教育部组织编写、人民教育出版社出版的《义务教育教科书中国历史八年级下册》第一单元第二课《抗美援朝》教学课例。针对该课的教学主题“抗美援朝”,授课教师以抗美援朝时期歌曲《英雄赞歌》为明线,用该歌曲的歌词串联起全课内容;同时,以志愿军战士的英雄事迹及精神为暗线,并将其视为一曲英雄赞歌。教学明线与暗线交织,建构起贯穿全课的历史情境。教师在导入环节播放歌曲《英雄赞歌》,营造“抗美援朝”历史情境,激发学生兴趣。教师在课尾设置合作探究活动——“为什么说他们是最可爱的人”。

在案例一中,导入环节的视听语言具有情感性,能够较为直接地将学生引入歌曲所营造的历史情境中;在讲授环节,教师将该课的主要内容以歌曲《英雄赞歌》的歌词为串联,整合为三个部分,将导入环节的历史情境贯穿整堂课,让学生得以切身感受“历史真实情境”;在探究活动中,教师充分尊重学生对“可敬可爱的志愿军”的不同表达,充分尊重学生作为“现实的人”的个体理解,进而引导学生深刻认识抗美援朝战役的重要价值与历史意义。

-

由于课堂容量的有限性,史料教学有一定难度。其直接难点在于:教师如何将“碎片化”的史料进行整合,如何帮助学生对历史形成较为全面的了解和深入的认知。“社会的人”的视角为历史教学解决这一问题提供了观念上的指引。“单做事实的穿凿、记忆、叙述,绝不是历史教学……对我们至为重要的是活生生的社会精神,是社会的意志冲动,是时代精神。”[21]历史中的“社会的人”是各个历史时代精神的载体和体现,是不同历史时代精神的根基与底色。不同时代的人对史事的判定标准不尽相同,且同一时代的人因其所处的社会环境差异而对同一史事的认识也存在不同。因此,在历史教学实践中,教师应多方面地呈现相关的史料,促进学生理解不同社会关系中的人和事以及多方面史料的合理性,引导和帮助学生形成对相关学习主题全面和纵深的历史认识。

案例二:

由教育部组织编写、人民教育出版社出版的《普通高中教科书历史必修中外历史纲要(下) 》第四单元第九课《资产阶级革命与资本主义制度的确立》相关史料教学。分析、比较来克星顿(Lexington)公园绿地冲突的种种图像,以便了解可能发生的事情。相关史料呈现:材料一“杜立德的版画”,材料二“桑达姆的画”,材料三“美国邮票”②,材料四“巴克日记”(改写),材料五“快捷民兵的证词”(改写)。教师提问:(1)在每幅图像中,你注意到哪些细节(包括创作者/日期、你看到哪些人、你看到哪些东西、你看到什么动作)?(2)这些图像中,有哪些细节相同?又有哪些细节不同?(3)各个图像如何描绘英国军队?(4)如何描绘爱国者?(5)根据这些图像,你认为“来克星顿公园绿地之役”真的是一场战役吗?哪些细节让你作出这个结论?(6)看过这些图像后,你有新的问题吗?(7)阅读材料四和材料五,它们证实了这些图像中的哪些细节?[22]

② 材料一、材料二是描绘“来克星顿(Lexington)公园绿地之役”的画作,材料三“美国邮票”上的图像依据材料二制作。相关译本将Lexington翻译为“列星顿”,而我国统编历史教科书将Lexington译为“来克星顿”,此处以我国统编高中历史教科书为准。

“来克星顿公园绿地之役”标志着美国独立战争的开始,是世界史中的重要学习内容。在“社会的人”的视角下,教师应注重对相关史料进行分析。处于不同社会关系中的人由于不同的立场而对“来克星顿公园绿地之役”有着不同的感受和认识,据此表达的历史叙事内容也就不尽相同。“多种材料的使用可以帮助学生认识到,真正的历史比其在历史课本、历史影片或记忆中的历史故事更为复杂和曲折。”[23]这些历史叙事从不同角度丰富和深化了学生对“来克星顿公园绿地之役”的认知。一方面,不同社会关系所导致的不同历史叙事丰富了学生对“来克星顿公园绿地之役”这一历史事件的认知视角,进而有助于提升学生对“来克星顿公园绿地之役”的整体认知水平;另一方面,不同历史叙事之间的相互印证,使得“来克星顿公园绿地之役”的历史真相逐渐明晰,亦有助于学生形成基于史料辨析的历史认识,培育学生的史料实证素养。

-

历史发展是合力作用的结果,这一观点并不意味着对于因果律的摈弃。马克思指出:“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”[24]人有了需要,就会有行为的动机。人们循此动机就能发现其背后的原因,进而推演一系列历史事件与历史现象的因果联系。“如果把历史学研究中所积累的材料按照因果链条来安排的话,那么历史学家就能达到更大的科学客观性。”[12]ⅶ历史解释是历史学科核心素养之一。《义务教育历史课程标准(2022年版)》明确指出:“只有通过对史料的搜集、整理和辨析,辩证、客观地描述历史,揭示历史表象背后的深层因果关系,才能不断接近历史真实。”[6]5有关历史因果关系的解释是对历史事件与人物关系的一种厘清和思考,要求明白事件发生的背景、过程及产生的影响,并在此基础上形成具有因果逻辑关系的阐述与表达。

人的行动是由“人的需要”驱动的。因此,人的行动必然有原因。由人的活动所构成的历史,同样能够找到解释的依据,进而形成稳定的因果逻辑链条。历史解释的魅力就在于人们能够基于历史中个人的不同需要来进行各异的历史解释。因此,基于“人的需要”对历史因果关系的厘清和解释主要有两方面的指向:一是厘清历史发展的基本脉络,使学生形成基于史实且相对客观的历史认识;二是引导学生理解历史人物各自不同的立场所导致的不同行为结果及其深层原因,以回答历史发展“为什么”的问题,从而促进历史解释素养的形成与发展。

案例三:

由教育部组织编写、人民教育出版社出版的《义务教育教科书中国历史八年级下册》第一单元第二课《抗美援朝》教学课例。相关史料呈现:材料一“朝鲜战争国际背景分析”(视频),材料二“金日成和朴宪永联名写给毛泽东请求援兵的信件”,材料三“1950年中美国力对比”(对比内容包括国民生产总值、钢产量、粮食产量等),材料四“毛泽东撰写的《中国人民志愿军应当和必须入朝参战》”。教师依据这四份材料提问:美国为什么要出兵朝鲜?朝鲜为什么要向中国求援?当时中国部分领导人为什么不赞成出兵?中国为什么最终决定要派遣志愿军援助朝鲜?

历史学习不仅要求学生知其然和知其所以然,在此基础上还进一步要求学生“知其所以必然”。《义务教育历史课程标准(2022年版)》要求学生“知道抗美援朝……理解其对巩固人民民主政权的意义”[6]24。了解志愿军出兵朝鲜的原因,分析其必然性,是理解“抗美援朝”伟大历史意义的前提。“人的需要”为探究其中的原因提供了因果分析路径与历史解释逻辑。基于以上四项材料,教师从四个不同的主体立场依次追问,最终阐明志愿军出兵朝鲜的必然性——出于“保卫朝鲜人民、中国人民及东方各国人民的利益”[25]的需要。教师引导学生从“人的需要”的角度探明志愿军出兵朝鲜的原因,进而理解抗美援朝战争胜利的历史意义——“伟大的抗美援朝战争,抵御了帝国主义侵略扩张,捍卫了新中国安全,保卫了中国人民和平生活;稳定了朝鲜半岛局势,维护了亚洲和世界和平,大大提高了我国的国际地位”[26]。

-

人具有发展性,由人所构成的历史同样呈现出发展的态势。马克思主义认为,唯物史观是“现实的人及其历史发展的科学”[9]247。人的发展与历史发展之间的辩证关系要求教师在历史教学实践中能够基于人的发展引导学生正确认识历史的发展进程,即用唯物史观来考察和审视历史。为了培养学生的唯物史观,教师应基于“人的发展”理念来进行历史教学实践,让学生更加深刻地认识历史发展的本质规律。但是唯物史观的教学要求并不意味着对历史中个人的忽视。在历史教学实践过程中,教师应将宏大叙事与个体活动相结合,让学生更加易于接受和理解历史,而不应生硬地通过历史概念的灌输来讲授唯物史观的一般性原理。依据唯物史观,历史的发展体现了由低级到高级的发展规律,而学生对历史的认识也是由低级到高级、由具体到抽象逐步发展的。因此,教师在历史教学实践中应该遵循这一原则,从具体的历史人物、事件出发,分析历史现象,探寻其本质与发展规律,引导学生达成对于历史本质的抽象认识。相应的,“任何形式知识的一般性的力量总是在于,通过建构现有情况的意义重新协商过去和未来的意义”[19]5。唯物史观也正是在对历史具体的审思中体现出其重要价值,并进而达成辩证地认识和把握历史发展规律的目的。

案例四①:

① 案例四改编自2022年上海市普通高中学业水平等级性考试历史试题“四、追求富强之路”。

专题教学探究——中国共产党为什么“能”?相关史料呈现:材料一“总理衙门奏折”(节选,1874年),材料二“严复《原强》”(节选,1895年),材料三“陈独秀《吾人之最后觉悟》”(节选,1916年),材料四“毛泽东《论联合政府》”(节选,1945年)。教师依据这四份材料提问:如何认识中国近代化的历程?为什么说“只有中国共产党才能救中国”?

历史是发展的,人亦是发展的。正是由于人的发展,推动了历史的发展。该案例以“追求富强之路”为主题,集中呈现了历史发展中不同人物所提出的典型主张,体现了近代中国追寻富强之路由器物到制度再到思想文化的具体发展历程。这一发展历程正是由于不同时代的人对“富强之路”的理解和认识的不断发展所导致的。从唯物史观的视角来看,“追求富强之路”反映了中国这一文明古国在与外来文化碰撞、交流、借鉴的过程中反思本国思想文化传统,并结合实际国情重塑自身文明的具体历程。其根本原因在于生产力的发展导致生产关系的变化,经济基础的变化必然导致上层建筑的变革。而这样的发展和变化,正体现了“中国走社会主义道路的历史必然性和探索这条道路的艰巨性和曲折性”[6]25。这也从侧面回答了中国共产党为什么“能”的问题,即中国共产党能够把握并遵循历史发展的客观规律,由此探索具有中国特色的革命道路,进而促进中华民族的崛起与发展。

一. 把握个体理解原则,注重历史情境建构

二. 坚持整体认知原则,多方面呈现相关史料

三. 重视因果解释原则,厘清历史因果关系

四. 遵循史观统领原则,辩证地认识历史发展进程

-

新时代课堂生态建构呼唤着新的学科视野,要求注重学科交叉与融合,不断拓展教学实践路径。以马克思主义人学来审视历史教学,正是对这一时代诉求的积极回应。马克思主义人学关于历史个体与历史整体的观点为历史教学实践提供了理论根柢。马克思主义人学对“人”的科学认识为历史教学实践提供了逻辑导向,赋予历史教学以新的活力,并进一步夯实了历史教学的理论基础,拓宽了历史教学的实践进路。因此,教师应充分认识到马克思主义人学对历史教学的重要价值,有针对性地将马克思主义人学运用于历史教学实践,进而更好地培育学生的历史学科核心素养,落实立德树人根本任务。

下载:

下载: