-

近代以来,日本官方和民间对中国实施过名目繁多的调查活动。其中,由东亚同文书院实施的“大旅行调查”持续了近40年(1907—1945),累计调查线路达600多条,迄今仍保持着日本人海外调查的最大规模纪录[1]。日方为什么要投入巨大的人力、物力、财力实施“大旅行调查”?其居心究竟何在?为实现这些居心,每年的“大旅行调查”如何安排调查路线、人员配置、经费预算等?这些都是研究近代日本对华调查乃至近代中日关系无法绕开的课题。目前,学界关于东亚同文书院的研究呈现出“似多实少”的特征:成果总数虽有近百种,但概述性、介绍性的论文占了很大比例,研究性成果十分有限。其中,深入探讨过“大旅行”调查动机者,以日本学者薄井由[2]和旅日中国学者翟新[3]为代表。前者否认“大旅行”有侦查和侵略意图,强调书院年轻人对于大陆历史、地理的憧憬以及挑战艰难的冒险精神[2]236。后者指出“大旅行”的主要目的是助推日本对华经济扩张,一开始就有邪恶的动机[3]。这一研究深刻揭示了“大旅行”的侵华属性[3-4]4,相比薄井的研究更有理有据,但研究时段侧重于1907年“大旅行”开端时期,对之后调查动机的演变情况缺少梳理,论证力度尚显不足。

至于每年的“大旅行”调查如何展开,日本的藤田佳久和国内的李彬等做过一些研究[5],但都是从东亚同文书院的研究视角入手,对书院母体东亚同文会关注不够[6-7],未能呈现调查方法的“顶层设计”。另外,在资料利用上,都以东亚同文会自编的《中国省别全志》或霞山会(东亚同文会后身)所编《东亚同文会史》等出版物为主,对档案材料使用不多。事实上,这类资料体量不小,对揭示“大旅行调查”的内情似价值更高。比如,围绕某一时期或每年“大旅行”的策划,东亚同文会和外务省之间有大量往来文书,它们能反映出每个周期或每年大旅行调查从酝酿到实施的过程。鉴于此,本文以这类文书为主要资料,考察“大旅行调查”开端时期及其后10年(1907—1916)内东亚同文会高层的幕后谋划,以期对揭示“大旅行”的调查动机和调查方法稍有补阙。

全文HTML

-

东亚同文书院及其母体东亚同文会,都是近代日本“兴亚”思潮的产物。19世纪80年代,俄国宣布修建西伯利亚大铁路,加快了在亚洲的扩张步伐。一些所谓“东亚先觉志士”担心日本被欧洲列强吞并,产生了联合中国、朝鲜遏制西方扩张的观念。其中的代表人物是荒尾精和根津一。荒尾精、根津一是日本陆军士官学校的前后级同学,又都供职过参谋本部,他们的“兴亚”观念受军部的影响,鼓吹日本占领和统治中国、朝鲜,合三国之力与西方抗衡。1886年,荒尾精抱着这种“雄图大略”来到中国,以“汉口乐善堂”为中心,笼络了一批“兴亚志士”,企图策动起义,推翻清朝。但两三年后,“汉口乐善堂”便因经费无着而解散。其间,荒尾精的“兴亚”观念发生了变化,认识到对抗西方需经济实力作支撑,当务之急不是推翻清朝,而是振兴中日贸易,与西方展开“商权竞争”。经多方奔走,荒尾精1890年在上海设立“贸易诱导商会”和“日清贸易研究所”,不遗余力推动日本对华经济扩张。其间,根津一作为荒尾精最重要的助手,实际主持“日清贸易研究所”的日常工作。1892年,他将汉口乐善堂的对华调查资料编成《清国通商综览》,在情报活动服务于“贸易诱导”问题上积累了丰富经验和强烈执念[8]。

1893年,“日清贸易研究所”同样因经费不足而关闭。紧接着,甲午战争爆发,荒尾精周围的“兴亚志士”星散四处,他本人染上鼠疫客死中国台湾。战后,列强掀起瓜分中国的狂潮,以日本公爵近卫笃麿为中心,“兴亚”志士重新聚拢起来,于1898年成立东亚同文会。原“汉口乐善堂”和“日清贸易研究所”的不少成员,成为该会的重要干部。其中,根津一担任该会干事长达14年(1900—1914),担任东亚同文书院院长达23年(1900—1923),长期主导着该会的对华方针和书院的办学思想。原本在立会之初,会内决策由会长近卫笃麿和干事长佐藤正主导,他们在阻止“西力东渐”问题上与荒尾精一脉相承,但对“商战”思路不甚热心。佐藤正1899年指出:通过政治、商业交往固然也可以实现“中日亲善”,但两国的政治、经济利益不会总是一致,难免有隔阂和冲突。而秉承“师教”是两国共同的传统,因此教育是实现“亲善”的更好方法[9]。于是,该时期东亚同文会以教育为主要事业,与时局保持一定距离。也正是在这一背景下,该会创办了“南京同文书院”。不过,佐藤正在1900年辞去干事长和“南京同文书院”院长之职,根津一继任这些职务。之后,根津一抛弃了佐藤正起草的书院章程,另起炉灶。新章程移植了“日清贸易研究所”的办学方针,以推动对华经济扩张为主要目的。课程设置以商务类为主,师资配置大量任用“研究所”时期的师生(如白岩龙平、土井伊八、宗方小太郎等)。同时,新章程重视“研究所”时期的“现地调查”,将“实地修学旅行”作为学生毕业的必须条件[10]。1901年,“南京同文书院”迁往上海,更名为“东亚同文书院”。第二年8月,根津一便组织第一期学生往山东等地做“修学旅行”,这是该院学生“旅行调查”的开端[11]47。此后,每年都要实施。“旅行调查”的题目由书院教师根岸佶等人精心设计。其中,为“商务科”学生设计的题目以商业、贸易为主,为政治科学生设计的题目以中国政局热点为主[12]。同时,像当年编辑《清国通商综览》一样,书院还重视调查资料的转化。在1903年12月东亚同文会会员大会上,根津一报告:书院学生“修学旅行之际”,对“中国各地经济事情做实地的调查研究”,在“商业习惯、金融、交通运输、度量衡等相关问题”上均有“精致恳切”的调查资料,这些资料可为日本实业家提供“大参考”,书院正在着手将它们编辑出版[13]。第二年,以本期学生的调查报告书为主要素材,东亚同文会出版《中国商业习惯和金融事情》一书,将它特别寄赠“各府县厅及全国商业会议所”[14]。至此,在同文书院层面,根津一已复活了荒尾精的“贸易诱导”野心。书院的“旅行调查”作为诱导、服务日本实业界对华扩张的重要手段,已小有成绩。

不过,根津一野心很大。其时正值中国“清末新政”,列强以此为契机,扩大对华投资,争相开发“中国富源”。在这轮争夺中,西方处于上风,日本无法抗衡。根津一对此忧心忡忡,企图举东亚同文会全会之力,实施“实业诱导”计划。在近卫笃麿主政时代,该计划未得到认可。1904年,近卫笃麿死去,根津一在会内的影响力进一步上升。当年12月,他在会员大会上首次公开该计划,宣称:

回顾过去,本会一直主要致力于教育事业。然而展望未来发展趋势,我们认为有必要让日本实业家们积极拓展中国实业领域。因此,本会将进一步扩展现有事业,除了教育之外,还要让实业家们深入了解中国情况,并引导他们取得实际成果。[15]

新任会长青木周藏明确表态支持,紧接着演说道:

现在清国举行新政……我们不能满足于名誉上的“开导者”,还要趁此机会谋划我国商业的扩张以及其他“诸般事业”。近年来,我国人对清国的关注越来越多,商业和其他专业领域也逐年兴盛,这是值得高兴的事情。然而,仔细审视其内容并考察其结果时,我们会发现其发展方式极其幼稚,与英、美、德等国对清事业相比,差距甚大。我国对清事业之所以如此不振,固然是由于从业者实力不足所致,但也有其他原因。大多数同胞对清国的风土人情和消费货物的种类性质知之甚少。如果我们能够让这些人了解彼国的物质和嗜好情况,并对我国实业者进行良好的引导和支持,那么必然会看到显著的进步和发展。只有这样,我们才能与列国竞争。

本会过去一直以教育事业为主,但如今时势已变,我们认为有必要对实业进行引导和支持。

可见,两人都主张集全会之力引导实业界对华扩张。在他们的鼓吹下,“实业诱导”计划在会内顺利通过。从此,东亚同文会的对华经营,很多都贯彻了“实业诱导”用意,之前已小有成绩的东亚同文书院更是如此。1905—1906年,书院又开辟了更多“修学旅行”线路,进一步调查中国国情[11]47-48。调查资料很快转化为各种出版物,供日本实业界利用。其中,1906年开始出版的《清国商业总览》和《中国经济全书》两本巨著,集之前各期“修学旅行”调查报告之大成,篇幅均在2 000页以上(后者达到12 000页),被日本社会誉为“中国经济的大百科全书”,为日本实业界在华开疆拓土提供了重要参考[2]232。不过,这些“成绩”填不满根津一的野心。相反,基于日俄战争后的局势,他认为日本对华经济扩张步伐太慢,需要加大“诱导”。原因之一是这场战争中,日本投入巨资而未获得赔款,国内财政极为困难,取偿方式是“清、韩二国的开发”[16]。其次,战争之后,各国在华势力均衡,未来10到15年内不会以军事对抗为主,而会以经济利权争夺为主[17]199。第三,战后清朝改革加快,社会进步明显,这对中西贸易有利而对中日贸易不利。过去60多年中,欧美各国对华投资巨大,但除了三四个通商口岸之外,其余地方收益不大。究其原因,是欧美人在华通商,无法驾驭中国各地的“异风殊俗”。但随着中国着手统一货币、统一度量衡,其商业组织和习惯越来越与西方一致。这样,西方人将来在华通商会变得容易,必然加倍弥补过去几十年的损失。届时,日本对华贸易将面临与西方的激烈竞争。要想胜出,必须要利用好未来10年的时间,先于西方人做各种准备。重中之重,是在中国改革未完成之前,先于西方人了解中国的“经济组织”,“以及其他一切事情”[18]416-418。在这一判断下,根津一在1906—1907年酝酿了多个雄心勃勃的计划:如联合日本各地“商工业会议所”设立“中国经济调查部”;改革会刊,及时向实业界传递有关中国经济的最新情报。不过,更被根津一寄予厚望的还是东亚同文书院的“修学旅行”计划。过去几年的经验已证明“修学旅行”是“实业诱导”行之有效的方法,尤其是《清国商业总览》和《中国经济全书》赢得了实业界的广泛好评。但是其规模还不够大,投入还不够多。就调查范围而言,过往调查局限在京津、沪汉等少数通商口岸地区,广大的中国内地还不曾涉足。而中国各地情况相差甚远,只了解通商口岸远远不够。因此,根津一酝酿将“修学旅行”升级为“内地大旅行”,1906年提出一个“中国调查三年计划”(以下简称“三年计划”):即用3年时间,组织书院学生300人,对中国18个省实施全盘性的“详细调查”[18]415。很明显,“大旅行”的称谓是相对于之前通商口岸地区的“修学旅行”(也被日本学者称为“小旅行”)而言[19]145,体现出调查活动的规模和用意更上一阶。

为兜售上述计划,根津一到处撰写文章、发表演说[20]。其间虽得到日本实业界的响应,但经费投入为数甚巨,实业界的支持只是杯水车薪,故迟迟未能实施。不过,1907年因日本政府的支持,事情迎来了转机。

-

东亚同文会成立以来,外务省一直是东亚同文会的最大“金主”。来自该省的“补助金”长期占会内常年经费的6成以上[3]30。“三年计划”提出之际,根津一自然不会忘记向外务省争取资助。1906年12月,他先在会员大会上抛出该计划的概要,获得会员的广泛赞成。时隔不久,又将该计划拟成书面的《中国调查三年计划案》(以下简称“三年计划案”),以全会名义提交外务省[21]。这一文件确立了“内地大旅行”的基本原则和基本方法,可谓该调查活动开端三年的蓝图。

“三年计划案”包括绪言和正文两部分。绪言首先回顾过去7年书院实施“现地调查”的历史,以表明该活动由来已久,成绩突出。紧接着,抛出其用意:希望将前面几年的调查活动进行升级。主要设想有二:一是将调查区域从以往的通商口岸地区扩大到中国“内地”;二是投入更多人手,进行更为“详密”的调查。由此可知,未来3年的调查活动是之前“修学旅行”调查的扩大版,其根本目的自然一脉相承,即诱导日本实业界对华扩张。但这里因向日本政府争取资金支持,策划者突出了调查活动的多用途,宣称要实现对“中国的政治、经济、教育、商务、工业等百般事物”的“精细了解”。这一做法既有“变通”成分,也符合根津一的本意。荒尾精当年提出“商权竞争”之际,强调“商战”“兵战”并重,即当务之急是振兴中日贸易,但着眼未来,须在商业活动中穿插政治、军事类的情报活动。故“日清贸易研究所”的办学以培养亟须的贸易人才为主,但同时“有一股军事的色彩”[22]。到东亚同文书院办学时,根津一以商务科为主体(每届60人左右),但也设置了“政治科”,每年招生少量学生(约10人)。1902—1906年书院“修学旅行”主要由“商务科”担当,但“政治科”学生同样参与其中[11]47-48。因此,准确来说,东亚同文书院的“修学旅行”虽突出“实业诱导”用意,但它的调查动机是多样化的。“三年计划案”延续了这一传统。报告完用意后,绪言转入调查方法问题。其要点有三:一是将调查区域圈定为“北满洲、蒙古、新疆、甘肃、云南、贵州等边陆地区外的中国全境”。二是将调查活动分成“旅行调查”和“驻在调查”两大类,前者沿4条纵线和4条横线展开,后者在66个重要城市实施。三是说明调查人员和调查时间。预计3年内投入300人,累计调查时间18 000天。为此,绪言最后提出3万元的经费申请,强调这是以“至廉”之费用成“至难”之大业。

正文由两个清单组成,它是对调查方法的进一步说明。第一个清单是调查路线,即绪言中提到的四纵线、四横线和66处“名都要津”。其中,四纵、四横八条线路,是沿中国大江、大河(长江、黄河、大运河、赣江、湘江等)和铁路线(京汉铁路及在建津浦铁路、粤汉铁路等)展开,如“四纵”的第一条线路是以长春为起点,沿辽河而下,出营口;沿直隶海岸到天津,顺着大运河纵贯山东、江苏,到达杭州;再沿浙江海岸到达福建、广东。“四横”的第二条线路是以上海为起点,沿长江溯江,经过南京、九江、汉口、宜昌等各埠,到达重庆。这些路线覆盖了当时中国最重要的贸易大通道。66个城市分为两类。其一由“政治科”学生实施“驻在调查”,共有五个:北京、奉天、南京、武昌、广州。它们是全国或区域性的政治中心。其二由“商务科”学生实施“驻在调查”,共有营口、天津等61处。它们主要分布在两个区域,一是东北地区,二是长江沿岸。前者是日本实施“大陆政策”的主要目标地区,后者是中国工商业最发达的地区,也是日本对华投资的重点区域。这些线路和城市的选定明显经过深思熟虑,从它们在中日贸易中的地位来看,该清单与东亚同文书院要培养中日贸易人才的主要办学目的相合;从特意安排“政治科”调查城市来看,策划者不完全从“贸易”角度考虑问题,政治、军事因素也是重要的考量,这与绪言中要调查“中国的政治、经济、教育、商务、工业等百般事物”相呼应。第二个清单分年开列调查任务。比如,第一年的“旅行调查”拟安排四纵线中的“大运河线”等6条线路;“驻在调查”则安排汉口、天津等7个城市。第二年安排另外6条线路和另外11个城市(下略)。它们在一定程度上反映出各路线和城市在策划者心目中的轻重缓急。

对于东亚同文书院学生的对华调查活动,外务省一直比较满意。1905年,为调查俄国势力对中国北方的渗透,该省曾委托根津一挑选书院学生5人,前往新疆、蒙古等地进行内地调查。这5人很好地完成了调查任务,外务省奖励书院一笔丰厚的“奖学金”[23]。基于这样的经历,外务省对于同样是针对中国内地的“三年计划案”十分认可。另外,参谋本部负责对华情报的福岛安正也积极出面促成[19]145。于是,该案递上之后,外务省很快批准了3万元的补助金。从1907年7月开始,“内地大旅行”正式实施。

其后,每年“大旅行”实施之前,东亚同文会都会制定当年的调查计划。根据书院学生的回忆,这类计划一般是出自根岸佶之手——每年的3月,根岸佶都会从东京本部来到书院,和书院师生一同“商量”当年大旅行的主要安排[24]。其间形成的“预定调查计划”会在5月左右提交外务省[25]。这种预定计划一般包括3个部分:调查路线、调查题目及人员配置、经费预算。从1907年的实例来看,每年的预定计划贯彻了“三年计划案”中的主要用意和基本方法。比如,调查活动分为“旅行调查”和“驻在调查”两个大类。前者基本上按四纵、四横的设想展开,当年的“京汉铁道线”“浙赣湖广”线分别是“四纵”和“四横”的一部分,后者都是从66个城市清单中选定。又如,经费预算比照3年3万元的经费额度,每年预算总额为1万元。从这些方面看,尽管每年调查计划的出台存在“商量”的因素,但明显是比照预先确定的“三年计划”展开,书院师生所能“自主”的空间是非常小的,无非是选择参加哪一条路线以及某一段行程预算几何等无关大局者。换言之,“大旅行调查”虽然名义上由东亚同文书院师生实施,但主要安排却出于其母体东亚同文会之手。

另一方面,每年的“预定”计划相对于“三年计划”也有调整之处,尤其是调查路线和调查地点。如,“三年计划案”开列的第三年(即1909年)“驻在调查”城市共11个,但当年的预定计划只安排了4个[26]。这种差异反映出东亚同文会会参考时势因素,对调查任务做出灵活调整。

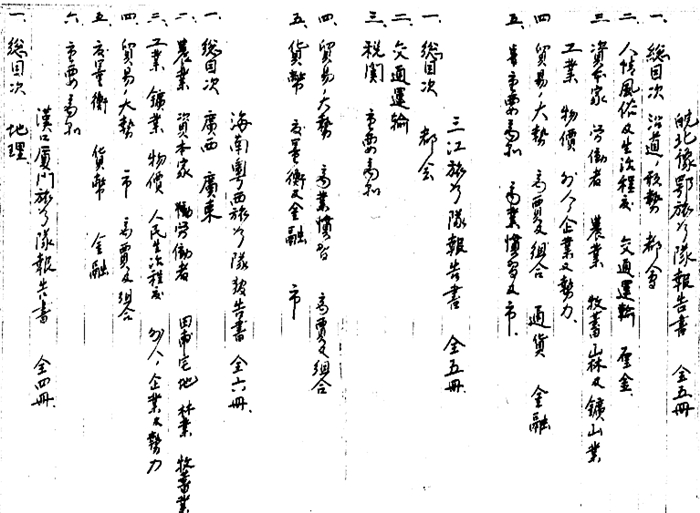

每年的“预定计划”中,有一类内容值得特别注意,即调查题目和人员配置。这是“三年计划案”中没有的内容。从1907年的实例来看,调查题目分成“旅行调查”和“驻在调查”两大类。“旅行调查”题目共有四类:1.地理(其下有山河形势,气候地味,人口、都邑和风俗,生产事业,交通运输与税关等5个小类);2.经济(其下有田圃及宅地、资本家事情、劳动者事情、物价、人民生活程度、财政、外国人企业及势力等7小类);3.商业(其下有贸易大势、重要商品、商业惯例、商贾及组合、度量衡及金融等5个小类);4.政治(其下有行政、军政、司法、教育、宗教5类)。“驻在调查”中,“商务科”驻在城市的调查题目有三类:1.地理、经济;2.贸易;3.商业机关。“政治科”驻在城市的调查题目有四类:1.官制;2.军政、教育、司法及警察;3.商部及外交部;4.财政[25]。这意味着,实施“旅行调查”的各调查班虽然调查线路不同,但调查题目是统一的。同理,在不同城市实施“驻在调查”的各“商务科”调查班题目也是统一的,“政治科”调查班亦然。我们今天看到的不同“旅行调查”班的调查报告,其内容从一级标题到二级、三级标题都高度相似,其原因正在此。其二,调查题目与人员配置高度对应。如“旅行调查”的人员安排都是“3×2+1”模式。即“地理”“经济”“商业”三类题目各安排2名“商务科”学生,累计6人。“政治”大类则安排1名“政治科”学生,于是有每个调查班7人的常见配置。“驻在调查”的人员安排与此相近,不再赘述。

每年的预定计划是当年“大旅行”的指导性文书,但它无法得到完全落实。从书院学生事后提交的“日志”和“报告书”来看,实际的调查路线、人员配置以及支出情况,都会与预定计划有出入。这背后的原因是多方面的,其一是每年的预定计划提交后,外务省可能会做一定调整。其二是东亚同文会结合招生、伤病以及时局等因素,主动做出调整。比如,1907年的预定计划中,调查人数是101人。但实际只有86人,“政治科”仅11人[27]。调查人手不足,必然使计划中的调查线路无法完全落实,并且会影响到调查题目的落实。如“政治科”人手严重短缺,当年“淮卫河线”“山东铁道线”“闽浙广东线”三条线路均未安排此类学生。这些线路的“政治类”题目也就无从调查。我们今天看到的不同调查班的“调查报告”中,有些有“政治”类内容,有些则没有,原因正在于此[28-29]。

既然存在上述出入,那么三年下来,“大旅行”的完成情况与“三年计划”中的设想就有一定偏差。其一表现在调查区域,“三年计划”原本将“北满”“蒙古”“贵州”等“边陆”地区排除在外,但实际的调查活动已覆盖到这三个地区[30]。其二表现在调查路线和调查地点,当初确定的66个“驻在调查”城市,只落实了7个。其三表现在调查题目,有些调查路线实施了全部四个大类的调查,有些路线则未能实施“政治”大类的调查。很明显,不同地区的调查程度不尽相同,这与“三年计划”要全面掌握中国内地“政治、经济、教育、商务、工业等百般事物”的野心不一致。

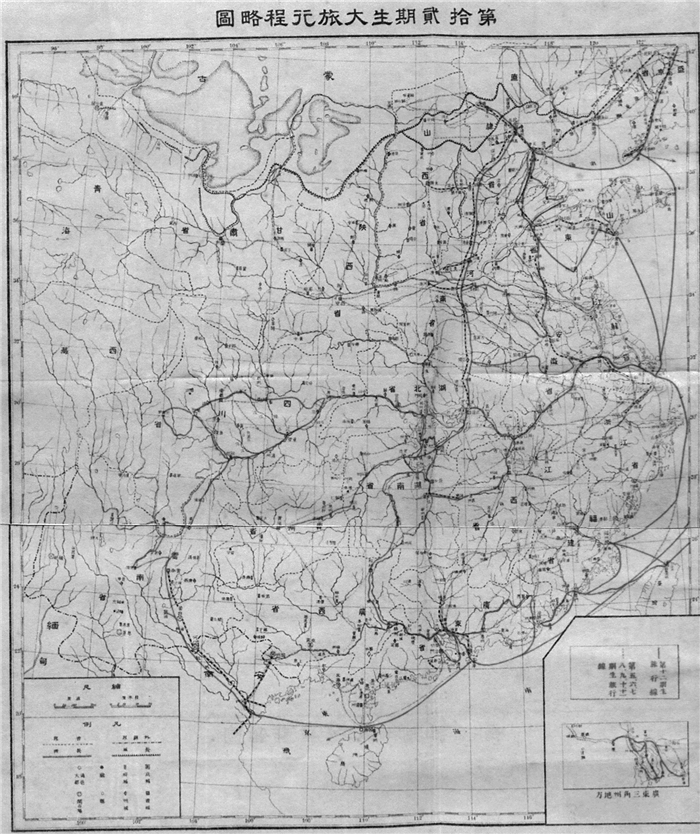

但总体看,第一个周期的调查活动还是很好完成了“三年计划”的主要目标。从调查路线看,“三年计划”提出的四纵、四横两大“一等路线”,1909年已经基本调查完成(详见下节)。从调查内容看,1907年预订计划确定的“调查纲目”,与1908—1909年各调查班实际提交的调查报告书纲目高度吻合[28-29]。这表明,这三年的调查题目一直是稳定的。并且,同一年内,各“旅行调查班”的报告书纲目都十分相似(参见图 1),这反映出各调查班都落实了统一的调查题目。报告书纲目中,经济、商业类内容最多见,同时也有“政治科报告”,这说明以“实业诱导”为主并兼顾政治、军事需要的目的得到了实现。

根津一本人对“三年调查”结果十分满意。在1909年12月东亚同文会会员大会上,他宣称:三年的“大旅行调查”已经“顺利完成”,“这意味着我们已经对中国最重要的地区实行了全面的精密调查”[31]。1911年初,东亚同文会向外务省提交《中国实地旅行调查要旨》,文中总结1907—1909年的调查活动时指出:每回“旅行调查”的报告书都在15 000页内外,而花费只需要1万元。若由外务省实施同样的调查,每回花费15万元不止。另外,调查活动以“修学旅行”名义实施,始终没有引起中国官、民的警觉,还得到了他们的“几多便利”①。调查材料充实,“经济事情尤其详密”,它们平时可用于编辑地理书籍或经理学校(日本的一种军校,负责培养军事财务、给养等“主计科”人才)教材,到“事变场合”更可以发挥“最重要价值”。调查活动还培养了深入中国内地的“实历者”,他们对“国策前途”有重要价值[32]。这些总结再次印证“大旅行调查”以对华扩张为根本目的。

① 按,根津一的这一判断总体上符合实情。从这一时期的“大旅行”日记来看,各调查班的调查活动都是在当地中国官民的帮助下实施的。不过,也有部分中国人对“大旅行”有所警觉。比如1907年10月,申报在报道“日人经营蒙古之计划时”,指出上海同文书院派学生“实地调查中国国情”等活动也有对华扩张意图,“其野心亦可见矣”(参见《申报》,1907年10月,第11版)。但在当时“以日为师”的背景下,这类声音没有成为社会共识。这是该时期“大旅行”调查计划能够得逞的一个重要原因。

对上述“成绩”,日本官方表示了认可。1910年,外务省评价过往三年的调查对于“了解中国实情具有显著的功能”,决定拨出“特别预算”,对新周期的“大旅行调查”继续资助[11]49。参谋本部第二部长宇都宫太郎认为该调查有益于邦国,当年从本部拨付3 500元补助金,还劝说农工商省补助1 000元[33]。这些都大大鼓励了东亚同文会下一步调查的野心。

-

1910年暑期开始,“内地大旅行调查”进入第二个“三年计划”。该“三年计划”与第一个“三年计划”的关系,在当年6月东亚同文会提交给外务省的《东亚同文会事业一览表》中有如下表述:

过去的三年间,对十八省中重要都府、商业地及交通线路的调查计划,在明治四十年(注:1907年)后依次实施,截至四十三年(注:1910年)取得了预计中的良好效果。现在,第二个三年计划确定,对十八省中之前未到的地点进行调查。打算今年(注:1910年)七月着手实行。[34]

在同年5月的会员大会中,根津一就第二个“三年计划”也有报告。略谓:

刚刚获得与去年一样的财源,从今年开始,另一个三年内的“实地调查”开始实施。之前的调查,是针对一等重要的地点和一等重要的线路。现在,要进一步调查二等地点和二等线路。[35]

这两种材料都提示:新“三年计划”是沿用第一个“三年计划”的调查思路和方法,在空间上做进一步拓展,从“一等地点”到“二等地点”,从“一等线路”到“二等线路”。随后3年,东亚同文会像过去一样,每年提交“大旅行调查”的预订计划。从这些文书中,可进一步看到新、旧“三年计划”的承接:如1911年提交的《第五回大旅行预算案》《第五回大旅行调查案》以及《调查事项》[32],从“第五回”的称谓可知本年的“大旅行”是承接1907年开始的“内地大旅行”,性质不变。从“预算案”中能看到本年的预算表格与1907—1909年的几乎完全一致,可知预算方法沿用成例。更重要的是调查题目,《调查事项》中所列出的1911年商务科学生的调查题目,一共三大类:“地理”“经济”“贸易”。地理大类下面是沿途形势、气候、都会、人情风俗等。经济大类下面是经济单位、资本家、劳动者等。这些都与1907—1909年的调查题目雷同,这表明新“三年计划”沿用了之前的调查题目,相应也承袭了之前的调查动机。

同时,新三年计划也有“升级”的一面。其一即调查范围的扩大。新“三年计划”调查的是与第一个三年不同的“二等线路”和“二等地点”,这意味着调查活动会进一步深入中国内地,下沉到中国社会的更底部。从实际的调查线路看,1910—1913年“内地大旅行调查”共安排29条“旅行调查”路线、4个“驻在调查”城市。它们与第一个三年周期的调查线路和城市基本上没有重复。其中,有几个新覆盖的调查区域引人瞩目,一是“北满”(1910年调查)、二是云南(1910年调查)、三是甘肃(1910年、1913年两次调查)[3]231。在这个调查周期完成后,“大旅行”调查足迹已覆盖中国所有行省地区。其二是调查题目的细密化。在1907—1909年提交的“实施案”中,调查纲目下分到二级标题,比如第一大类“地理”下面,只有“沿途形势”“气候”等第二级分类[25]。但1911年提交的《调查事项》中,调查纲目下分到了第三级标题,比如第二级“沿途形势”下又细分“甲,沿途概况”“乙,山岳”“丙,河流和湖泊”等[32]。调查题目细化,意味着调查活动会更为精密和规范。第三,调查活动的政治用意上升。1908年后,“清末新政”进入“宪政改革”阶段,中国时局动荡,革命征兆日益明显。在1910年12月的东亚同文会会员大会上,根津一预言:中国实行“宪政”后,政争将加剧,可能发生“局部内乱”,甚至是“一场难以收拾的大内乱”,“万一上述情况真的发生,那么对日本来说,也是一个重大的、利益攸关的问题。在这种情况下,日本作为邻国,为了中国,也为了自卫,不能袖手旁观”[36]。这表明,东亚同文会已预判到中国革命山雨欲来,并企图加以利用。在这一背景下,新“三年计划”强化了政治类的调查任务。第一个三年周期中,“政治科”学生的调查纲目只有行政、军政、教育、司法、宗教五个大类,略显粗糙[25]。但1911年调查纲目中有12个大类,前7个大类下又分为若干小类。略谓:

一、立宪预备事情(甲,一般预备事情;乙,资政院;丙,咨议局);

二、官制(甲,外官制;乙,出使人员)

三、任用(甲,外转;乙,选补;丙,调用;丁,保举;戊,举贡生员出路等)

四、外交(甲,通商条约;乙,条约;丙,合同)

五、民政(甲,考核;乙,工程;丙,巡警;丁,禁烟)

六、财政(甲,赋税;乙,盐课;丙,土药膏;丁,印花税;戊,贷款等)

七、教育(甲,学生;乙,外国留学)

八、军政

九、司法

十、实业

十一、交通

十二、地方行政。[32]

这些调查内容,使东亚同文会对中国政局的变化保持着敏锐嗅觉,随时谋划着下一步的对华经营。

新“三年计划”实施期间,发生了日本吞并韩国一事(时在1910年),中国朝野对日本的侵略手法和扩张阴谋提高了警觉[37]。紧接着,辛亥革命爆发,中国局势动荡不安。个别调查班的活动受到一些影响[38],但总体上仍顺利完成。1910年至1912年3年的调查报告书都在1.5万页左右,与往年持平[39]505。报告书内容体例也与之前基本一致。不过,革命期间东亚同文会的对华野心膨胀,提出过多个带有“国策”性质的对华经营方案,这对下一周期“大旅行调查”的谋划大有影响。

先是武昌起义爆发的第一时间,该会便炮制一个重要计划:派若干“通信员”前往中国,“与革命党的首领人物交往,或与商会会长及其他有影响力的人物交往,努力维持中日贸易,或与各议会的主要议员以及其他地方有影响力的人物交往,为将来做好基础”。一旦时机成熟,便“团结扬子江以南各省,形成一个稳固的共和国,然后进一步努力向北发展”[40]。其目的除了谋求根津一一贯重视的经济扩张外,也为政治利益扩张做准备,企图建立一个亲日的新政权。但当时日本政府追随列强宣布“中立”,并未采纳这一计划。1912年2月,清帝退位,中国确立共和体制。根津一预测,此后中国的局势演变喜忧参半。假如中国政局能安定下来,它将会有8个方面的积极变化:财政扩张、政务振兴、币制改革、金融整顿、交通改进、农工商业发展,教育和体育改革、满汉融合。这些对于日本对华经济扩张,都是大好机遇。但是革命也给中国带来八大难题:伦理道德的混乱、党派之间的冲突、女性地位过高、书生言论过激、军人横行霸道、裁军的负面影响、贿赂与贪污、秘密结社等。局势能否安定下来,尚不可知[41]505。即使中国持续动荡下去,日本同样有机可乘,对华经济经营“仍然应该采取发展主义”。因为中国的国情决定了哪怕是战争时期,贸易额也未必会下降(这次革命期间中日贸易额反而增加),并且日本实业家在华的利益,有军队提供保护[42]。总之,无论中国局势往哪种方向演变,日本都要做好对华扩张的准备。为此,根津一在当年5月的会员大会上提出另一个对华谋略:《对中国经营助成案》。该案共14条建议,大多与中日贸易有关(详后),体现了根津一对中国革命后日本对华经济扩张契机的预判。“大旅行调查”作为“贸易诱导”的重要手段,在该案中有3条相关建议。该计划提交外务省后,得到西园寺内阁的支持,眼看就要纳入预算,但年底“大正事变”发生,内阁更迭,遂“不了了之”[43]525。

两大计划接连落空,让东亚同文会高层十分痛心。他们将原因之一归结为日本政府和民众不了解中国国情。根岸佶为1912年的“大旅行志”作序时,痛斥中国革命爆发以来,日本朝野对中国的认识“就像盲人摸象一样”。“民间的意见四分五裂、政府的方针朝令夕改”“在乱事结束前,没有任何作为”[44]。挽救的办法是努力向日本社会普及中国国情。为此,东亚同文会有一系列的动作:从1912年起,会刊改为公开发行[41]498-499。当年11月,派出根津一、大原武庆等到日本各地讲演,企图“统一”国民的对华认识[3]194。在这一背景下,肩负着调查中国国情重任的“内地大旅行”更被寄予厚望。当年恰值第二个“三年计划”(1910—1912)结束,下一个周期的计划因“助成案”未获得政府预算而流产。于是,1913年东亚同文会自筹“临时经费”,实施了第7次“大旅行调查”。这次调查的计划要点见于根津一当年5月的会员大会报告[39]506,实际调查路线和调查内容等见于本期学生的“大旅行志”[45]。他们都与之前的同类资料要点相近,可知本次调查沿用了过往三年的惯例。

总之,由于革命爆发,第二个“三年计划”以及1913年“大旅行”的实施稍有曲折。但革命期间,东亚同文会对华方针延续并强化了“经济扩张”意图,这让“大旅行调查”保持着基本盘的稳定,4年间的线路设计、人员配置、经费预算方法以及“商务科”调查题目,都与之前大同小异。同期,东亚同文会对华政治野心膨胀,这带来了“政治科”调查题目的变化。革命过后,该会进一步抛弃不干预政治的立会宗旨,更主动地充当日本对华扩张的马前卒,对“大旅行”的重视程度随之上升。下一周期的调查计划虽因“助成案”未获政府预算而一时流产,但该会“不屈不挠”,“继续向各个内阁采用各种方法进行交涉和运动”[43]525。时隔不久,转机就到来了。

-

1914年5月,经过东亚同文会高层的长期“斡旋”,大隈重信内阁同意就《对中国经营助成案》提供15万元经费。在正式“命令书”签署前夕,该会将“助成案”定稿及相关文书提交外务省。相比1912年5月会员大会上提出的“助成案”,定稿“助成案”的内容大为扩充:原先的14条建议增加为15条(新增条目是关于东京中国留学生的“诱导”),每条建议后都附加了详细的说明性文字。其中,与“大旅行调查”关系最密切者,有三处文字。

其一是“助成案”正文前的“主旨”。它揭示了包括“大旅行调查”在内15条建议的动机。略谓:

满朝灭亡,共和国建立。此新立之国,诸事呈现生气。但是该国渐渐多事,政党纷争,社会混乱,其前途将入难境(下略)。

我国对华经营施设,可分为平、变两样。平时主要是经济经营,极速地扶植利权,努力发展我国势力(下略)。变时之际,假如有机可乘,则采取进一步措施。[46]

这里,“平时”的用意与之前根津一宣扬的对华方针相同,即发展日本对华“经济经营”。“变时”的用意表述得较为隐晦。不过,在同年根津一提交日本当局的其他“时局意见书”中有更清楚的表露。如当年他就青岛问题投书外务大臣加藤高明,提出对华的思路“第一是收揽中国人心,第二是发展(对华)经济”。在此基础上“仿照日本的朝鲜政策步骤”,让中国变成日本的“半保护国”“保护国”,最后“合并”[47]。可见,根津一所谓“变时”的“进一步措施”,就是逐步吞并中国,用心极其狠毒。

其二是15条建议中的《中国内地实地调查案》,这是专门针对“大旅行调查”而提出的谋划。该案指出:“对中国经营发展的最急务”是继续实施东亚同文书院的“调查旅行”。争取10年后对中国全国的“小都市”悉数调查完毕。如能达到这一目的,将来“变时的场合”能发挥“更重要的价值”[48]。

这一则建议后附了一个“调查纲目”,有两点值得注意。首先,“商务科”调查题目与1911年调查纲目高度相似。比如,一级标题仍是三个大类:“地理”“经济”“商业”。“地理”下面的二级标题仍是“沿途形势”“气候”“都会”等。“沿途形势”下的三级标题仍是“沿途概说”“山岳”“河流”等[49]。其次,“政治科”调查题目发生了显著变化。1911年的调查纲目是12个宽泛的专题(预备立宪、官制等),而“助成案”中的调查纲目是20多个具体问题。这些问题在原文中分成两大类,一是政局的现状,即中国各地正在发生的时局变动,包括:文武和乡绅之间的内讧、军人的跋扈、裁军的始末、财政的困境、对共和政体的民心意向、对日本人及外国人的态度等。二是既往政治问题的实情,比如预备立宪的举办成绩、民众对咨议局的感情、新审判制度实施状况、征兵实施地方的状况等。前者是上文中提到的根津一推测辛亥革命带给中国社会的难题,也是最可能导致政局动荡的变数。后者是清末新政以来中国政治、法律、军事等改革措施的实效,也是中国社会在革命后可能出现的新变化。两相比较,“政治科”新题目不只更细密,而且更对准中国时局的难点。这显然与预备“变时”的用意相吻合。

第三处文字,是15条建议中的《特种学生养成案》。其内容略谓:在东亚同文书院的“商务科”“政治科”之外,新增“农工科”。该科学生学习“农产制造学”“工业化学”等课程,在中国“内地旅行中”可以收集各种原料、标本,带回到书院附属“试验所”试验研究,试验结果向东亚同文会本部报告。本部依据“适当方法”向日本社会介绍,将日本实业家诱入“清国富源开发”[50]。显而易见,该计划旨在进一步贯彻“实业诱导”方针,让“大旅行调查”更好服务于对华经济扩张。

《对中国经营助成案》提交后,日本内阁只采纳了其中的少许建议。不过,与“大旅行”相关的3条建议被悉数采纳。5月4日外务省签署“命令书”,对“大旅行”及调查资料的出版,每年拨款2万元,为期3年;对增设“农工科”拨款7万元[51]。在获得这笔资助后,“大旅行调查”进入第三个“三年计划”周期。该时期出现了“二十一条”交涉,引起全国性的反日爱国运动。另外,进入民国后,中国官民的国家观念增强。因此,国人对于“大旅行”的警惕性有所提高,对其中危害中国主权的行为有所抵制。比如,1914年“大旅行”学生秘密测绘射洪县的盐井和隘口,四川当局即向日本驻重庆领事提出交涉[52]。但由于北洋政府的软弱,这类问题一般不了了之。三年下来,“大旅行”仍按预定计划完成。并且,由于调查经费翻倍、调查人手增加(新增农工科学生)、调查手段升级,其实施效果比前两个“三年计划”更突出,这主要表现在两个方面:

首先,调查范围完成了从“点、线”到“面”的升级。“大旅行调查”从一开始就企图调查中国全境,因此非常注意调查线路的更新和拓展。前两个三年周期基本完成“一等线路”“一等地点”和“二等线路”“二等地点”的调查。下一步的目标是调查完中国的所有城市。故第三个三年周期的调查路线主要针对之前尚未调查的地区(参见图 2)。在这个周期结束后,“大旅行”已经覆盖到对华“实业诱导”价值不大的偏远小城市。如果将此时已经调查过的所有线路和地点一一在地图上标出,除西藏、新疆、青海等少数地区,其他地方都是一种密密麻麻的状态(参见图 2),远看就是一个“面”。正如民国时期王古鲁所言:中国人面对这样的路线图,“谁人不惊心怵目呢”?[53]86

其次,调查资料丰富多样,更便于日本对华扩张。《对中国经营助成案》提出的“农工科”从1914年开始创办,虽然首届学生只有8人[54],但其作用不可小视。1915年开始,“内地大旅行”为他们专门设计调查线路,比如1916年的“农工科湖南线”。这些学生受过农学、化学、采矿冶金方面的专门训练,搜集的调查资料与“商务科”“政治科”不同。后者收集的主要是文字、照片、拓片等文献类资料,但农工科学生除收集这类资料外,还大量收集各地的农业、工业标本等实物。因此,自从“农工科”设立以来,“大旅行”调查资料大为丰富。据1922年东亚同文书院制作的一个标本目录,仅云贵川地区,各调查班已收集的标本就有米麦、豆类、药类、胡麻类、花生类、烟草类、麻类、棉类、茶类、燃料类、药材类(工业加工药材)等11个种类,合计140多种[55]。根据《对中国经营助成案》中的计划,这些标本会在书院做进一步的分析化验,其结果由东亚同文会本部向国内介绍。这会让日本实业家在华扩张时有更精准的目标,也方便日本与欧美国家争夺在华利益。

按照1914年“助成案”中的谋划,“大旅行”要继续实施10年,直至调查完中国所有城市。但是在1914—1916年的三年周期完成后,该设想遭遇了很大阻力。首先,“大旅行”连续实施10年后,已基本覆盖了所有中国重要城市和重要线路。再继续调查下去,只有“求全”的意义而产生不了多少新意。书院内部一些教师不赞成按以往的方法继续调查,主张对“大旅行调查”进行改革[2]59。其次,外务省对第三周期的调查效果不太认可。1918年,上海总领事有吉明曾致函外务省,批评东亚同文书院的办学状况。称该书院学制三年,但第三年大部分时间用于“调查旅行”,真正的学习时间只有两年。学生的学识以及他们的调查报告都难免“粗浅”。“像现在这样肤浅草率的调查报告,对于专业的经济措施几乎没有实际益处,而且白白浪费学生的时间和精力。”[56]这些意见,都迫使“大旅行调查”要做出改变。因此,东亚同文会不再坚持“助成案”中的10年计划。1917年起,该会着手将1907—1916年的调查报告进行系统整理,编辑出版《中国省别全志》[57]。这是对前10年“大旅行调查”的一个总结,标志着一个阶段的结束。《中国省别全志》编纂期间,在马场锹太郎(书院第5期生,第一回“大旅行”参加者)等教师推动下,东亚同文书院设立“研究部”,事业之一即指导学生开展“大旅行调查”[53]87。新策划班子舍弃之前对中国实施通盘性调查的思路,从“求全”走向“求专”,走“研究型”路线。同时也修正了根津一为贯彻“实业诱导”方针而以经济为本位的做法,要求学生注意经济背后的文化因素,指导学生多看名胜古迹,多了解中国文化史[2]59。相应地,在调查题目上,各调查班不再是带着统一的题目去调查不同地域,调查路线也不再是承接上一阶段而不断拓展。取而代之的是为不同调查班设计不同的调查题目以及相应的线路。如1919年的“北支内蒙古羊毛班”“山东河北河南湖北棉花班”“中北支金融事情班”,1920年的“南方移民班”“饥馑调查班”等[3]232。总之,1917年后“内地大旅行调查”在思路和方法上都发生了显著转型,进入了一个不同的时代。

-

对于“大旅行调查”,以往研究大多从东亚同文书院的视野下加以考察。但是,从1907—1916年的历史来看,该活动只是由东亚同文书院学生实施,其策划则出自东亚同文会高层之手。每个阶段、每一年的调查活动事先都有着周密的谋划。其中除了高层人物的意志,也存在外务省和参谋本部的影子。因此,“大旅行”性质如何,不能主要看书院学生的活动和言论,更应该看高层的幕后策划。

首先,“大旅行”开端之际,主要策划者根津一承袭了荒尾精“商权竞争”的口号,以对华“实业诱导”为主要用意。之后,虽然局势不断变化,但根津一在会内地位长期不变,该调查用意也长期不变。这从1907年“三年计划案”、1912年《对中国经营助成案》出台的背景以及1914年“助成案”的“主旨”中能反映出来。调查动机的稳定带来了十年间调查方法的稳定。其间,“大旅行”分为三个三年周期实施,但各周期的调查内容、人员配置、经费预算等大同小异。尤其是“商务科”学生作为调查主体,其调查题目在各周期十分相似。因此,我们今天看到的不同年份、不同路线的调查报告书,其纲目往往十分接近。据这些调查报告书整理而成的《中国省别全志》,各卷(即各省)的体例也十分接近。调查思路的稳定,也让各周期的调查路线前后相继,层层推进。

其次,“大旅行”虽始终突出“实业诱导”的主要用意,但它一开始就是多用途的。1907年的“三年计划案”中就贯彻了政治、军事用意。1910年后,随着清末“立宪”以及革命运动发生,调查活动的政治用意显著上升。故相对于“商务科”调查题目的稳定,“政治科”调查题目在不同周期变化很大。其趋势是越来越细密,越来越强化“变时”的需要。从这一点能清楚看到,在薄井与翟新之间,后者揭示的“大旅行”调查动机更接近实情,即该调查的策划从根本上服务于日本对华扩张,其性质是罪恶的。

冯天瑜先生曾指出:近代以来“日本对华商战和军事侵略屡屡得手”,与东亚同文书院、满铁等机构“提供系统的、巨细无遗的中国调查颇有关系”。反之,中国对本国国情和日本的了解则“大而化之,粗疏凌乱”。这种不对称情况,造成中国在维护国家主权和反侵略斗争中处处被动,不能不说是“一个极大的历史教训”[58]。以史为鉴,今天对“大旅行”这样的调查活动,首先需要加大研究力度,其次更需要加强实证性研究,以深入揭示日方的调查动机、方法及其与侵华决策之间的关联。

下载:

下载: