-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

我国是世界第一蔬菜大国,确保全年蔬菜的供需平衡和高效生产对国民健康及加快农业现代化进程具有重要意义。近年来,我国蔬菜的种植面积、产量和品种登记等持续稳定增加,国际竞争力和贸易优势不断提升。2023年,我国蔬菜产量达到8.29亿t,种植面积达到2 267万hm2,蔬菜登记品种达19 405个[1]。2000年以后,蔬菜生产逐渐朝着规模化、专一化方向发展,耕种模式也从传统模式发展为设施种植。据统计,设施栽培涉及几十大类共上百种蔬菜,常见的有白菜类、茄叶菜类、葱蒜类、甘蓝类、瓜类、果类、豆类、食用菌类等 [2]。随着种植年限的延长,长期连作会带来土壤质量退化和病原菌侵染等风险,引起土传病害的爆发,造成连作障碍,这在设施蔬菜种植中尤为严重[3-4]。在所有连作作物中,蔬菜作物约占18%,在中国几乎所有省份均有报告[5]。连作使得同科蔬菜间的土传病害加剧,造成连作病害。蔬菜连作病害主要有3种发病模式,包括持续严重型、后期减轻型和连续波动型[5]。一些常见蔬菜品种,如十字花科、茄科、豆科等,在种植过程中会遇到连作障碍,最终出现蔬菜生长受阻、连作病害加剧、蔬菜产量和品质降低的现象。

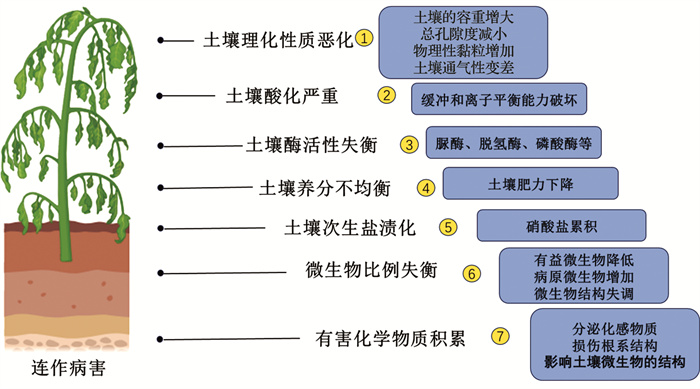

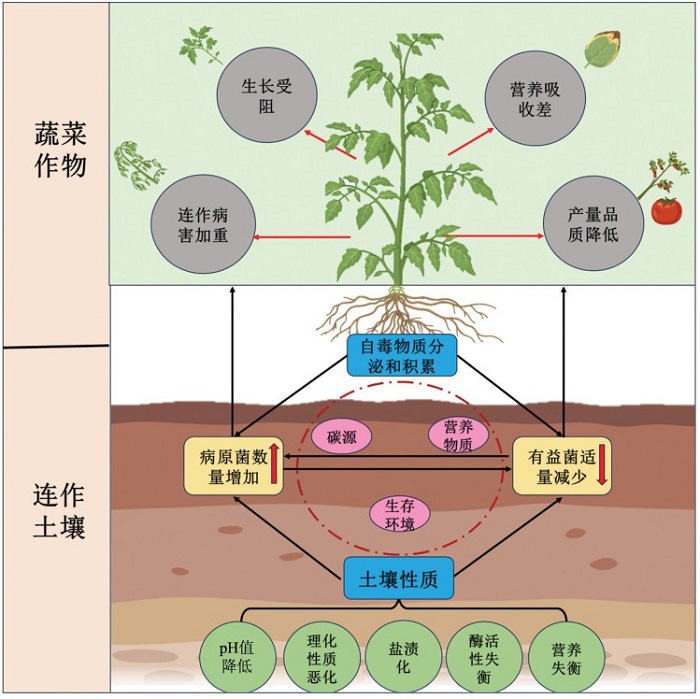

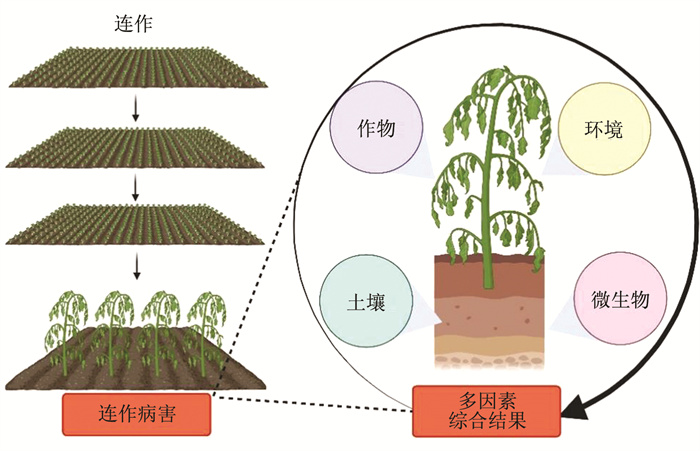

连作障碍是植物与土壤负反馈的一种现象,本质上是非生物致病因子与生物致病因子引发的植物疾病[6]。国内外大量研究认为,连作障碍主要是由土壤退化、作物自毒和土壤生物学环境失衡(土传病原体增多以及有益微生物减少)导致的[7]。比如,连作会导致酚酸积累和土壤持续酸化,最终使整个土壤微生物生态系统失衡、作物产量大幅下降。蔬菜连作病害并非由单一因素引起,而是地上部和地下部两个生态系统内诸多因素综合作用的结果,包括作物、环境、土壤和微生物等(图 1)[8]。其中,土壤理化性质、土壤生态环境变化和植物自毒分别占连作障碍成因的34%、22%和44% [5]。由此可以看出,土壤因素或为导致连作障碍的最关键原因。另外,连作障碍也与种植蔬菜的种类、栽培方式、设施条件息息相关。因此,深入了解连作障碍的成因,寻找有效措施克服连作障碍,对蔬菜产业的健康发展和国计民生至关重要。基于此,本研究重点分析了导致蔬菜连作病害发生的土壤因子(图 2),并对土壤综合防控措施进行了展望。

全文HTML

-

在连作系统中,由于场所和设施固定、栽培措施和施肥结构常年不变、长期连续种植同种作物、长期大量施肥且缺乏雨水淋溶,极易导致盐类物质不断积累,有机质缺乏,引起土壤板结 [9]。同时,随着蔬菜连作时间的延长,土壤板结加剧,土壤物理性黏粒逐渐增加,团粒结构受到破坏,导致土壤容重增大,总孔隙度减小,非活性孔隙比例降低,最终导致土壤通气性变差,保水保肥性能显著降低,可直接对作物生长造成重大不利影响[10]。

-

土壤酸碱度是衡量土壤性质的一个重要指标。通常情况下,蔬菜生长的适宜pH值为5.5~8.5。调查发现,我国50%以上的设施蔬菜种植区土壤pH值小于5.5[11]。由此可见,土壤酸化在蔬菜种植区非常普遍。过量施用化学肥料(如铵态氮肥、生理酸性肥料)且有机肥施用偏少的连作土壤,其缓冲能力以及金属和非金属离子平衡能力遭到破坏,导致土壤中NH4+硝化、硝酸盐淋溶以及作物对养分吸收不均衡,从而加速pH值下降,这是土壤酸化的重要原因[8, 12-13]。另一方面,设施蔬菜大棚内高温高湿的密闭环境有利于土壤有机质分解为有机酸,加之缺乏雨水的淋溶,使得有机酸在土壤中大量积累[14]。刘书哲[15]研究发现,苏州市61.5%的设施蔬菜地有不同程度的土壤酸化现象发生。有研究指出,辣椒连作6年后,土壤pH值比对照组降低了7.49%,大棚辣椒连作土壤的pH值随种植年限的增加缓慢降低,pH值每年下降约0.038个单位,连作5~10年的土壤下降幅度较大[16-17]。土壤酸化还会造成土壤渗透势加大、质量降低、养分不平衡,进而导致蔬菜种子的发芽和生长无法正常进行。此外,土壤pH值降低会使土壤中交换性铝的溶解度增加,一方面会让铝元素在作物体内大量积累,形成“铝毒”[18];另一方面,土壤酸化易诱发作物土传真菌和细菌病害,如青枯病[19]。

-

设施栽培中,土壤施肥量大,肥料在土壤表层累积,加上设施环境封闭、温度高,深层土壤中的营养成分随着水分的蒸发沿毛细管上升,迁移至土壤表层,改变了自然状态下的土壤水分平衡,再加上设施栽培蔬菜的土壤缺乏雨水冲刷,最终在土壤表面形成一薄层白色盐分,导致土壤次生盐渍化现象[10, 20]。张金锦等[21]认为连作土壤的硝酸盐累积是造成土壤盐渍化的主要原因。此外,设施蔬菜种植品种单一且用肥量大、肥料类型固定,特别是叶菜类,蔬菜大量吸收土壤中的中微量元素,这些元素又得不到及时补充,而大量元素却在土壤中过度积累,这种长期不合理的施肥方式会使土壤养分失衡,进而引发土壤盐渍化,最终改变土壤的理化性质,使得土壤出现酸化和盐害[13]。李刚等[22]研究发现,土壤中NO3-浓度过高是设施土壤盐分高的主要原因。据调查,全国设施栽培蔬菜土壤盐渍化程度分为重度(57.1%)、中度(4.7%)和轻度(38.2%)3个级别。蔬菜连作年限越长,连作土壤盐渍化程度越严重[23]。

-

蔬菜对养分需求量大,但不同蔬菜种类或同一蔬菜品种在不同生长阶段对大量和中微量营养元素的需求种类和数量差异显著,施肥时间和方式也各不相同[24]。例如,黄瓜和番茄对硼的需求量较大,而叶菜类(生菜、菠菜、白菜等)需要大量的氮和钾以促进叶片的生长。李书田等[25]利用QUEFTS模型拟合产量与养分吸收关系,发现白菜、萝卜、番茄、大葱对磷素的吸收量较低,对钾的需求量较大,四者对氮、磷、钾养分的吸收比例分别为1∶0.20∶1.18、1∶0.20∶1.39、1∶0.25∶1.63、1∶0.15∶0.96。

氮、磷、钾养分的施用比例不合理是蔬菜连作的一个棘手问题。一些菜农一味追求高产,盲目大量施肥,忽视不同蔬菜品种的需肥差异和养分吸收特性,甚至过度施用氮、磷肥而轻视钾肥。由于蔬菜本身对氮和磷的吸收量有限,导致其在土壤中累积[26]。长期连作条件下,同一种蔬菜作物选择性吸收某些营养元素(如氮和钾),造成土壤中的速效钾和其他中微量元素(如钙、锌、镁、铁、硼、硅、锰)被过度消耗。若这些元素得不到及时补充,会出现“木桶效应”,导致土壤肥力下降,蔬菜发生生理性病害[27]。与此同时,连作土壤里未被蔬菜有效吸收的营养元素会随着种植年限的增加而不断积累,这种“消耗”和“累积”的失调现象会导致土壤养分不均衡。值得注意的是,不同蔬菜品种根系分布深浅不同,长期单一连作会使相同品种的根系在同一土层的吸收范围固定,导致该土层营养成分缺乏,进而使作物体内各种营养元素比例失调,引发生理性病害。范亚娜等[28]研究发现,随着连作年限的增加,土壤养分严重失衡,氮磷钾比例失调,氯、钠等盐分离子含量较多。而杜慧玲等[29]发现,在9年连作大棚土壤中,有机质和全氮、全磷、全钾含量显著增加。由此可见,连作与土壤养分的失衡有着密不可分的关系,二者互相影响,诱发负面连锁效应。

-

土壤酶对环境因子极为敏感,苯酚氧化酶、脱氢酶、纤维素酶、β-氨基葡萄糖酶等土壤酶是评价土壤肥力和土壤质量的指标。这些酶直接参与土壤中各种物质的代谢与转化、养分物质的释放与固定以及有机无机胶体的形成等[30]。近十年来,随着对土壤微生态复杂网络的探索和深入了解,发现连作对土壤酶活的影响较大。这是因为长期连作导致的土壤板结、酸化和盐渍化等问题严重影响了土壤酶活性。

脱氢酶和脲酶活性可以作为土壤质量和活性评估的重要生物指标。其中,脲酶可水解尿素生产氨,直接决定着土壤的有效氮水平;磷酸酶在土壤磷循环中发挥着重要作用;过氧化氢酶则参与作物的呼吸代谢,同时消耗土壤代谢过程中产生的过氧化氢[31-32]。李晓雪[33]研究表明,辣椒连作土壤中的脲酶和过氧化氢酶活性显著低于间作和轮作土壤。霍琳等[34]研究发现,黄瓜连作土壤中的脲酶活性显著升高,而过氧化氢酶和酸性磷酸酶活性显著降低。另有研究发现,长期连作使得菜心和山药土壤脲酶活性显著升高(p<0.05),而碱性磷酸酶、过氧化氢酶和纤维素酶活性随连作年限的增加显著降低[35-36]。马云华等[37]对连续9次连作黄瓜的土壤的理化特性及酶活性变化动态进行了跟踪监测,发现连作5~9年的土壤中酚酸类物质显著高于连作1~3年的土壤。其中,脲酶、碱性磷酸酶和过氧化氢酶活性显著降低,这可能与连作黄瓜的生长受抑制有关。此外,土壤中酶的活性可能会受作物种类、地理环境和连作年限等因素的影响。

-

土壤微生物是土壤质量和植物健康的有效生物指标,对土壤生态系统功能的可持续性和植物生长至关重要。土壤微生物群落包括15%有益菌、15%有害菌和70%中性菌,它们能够分解植物凋落物并利用植物分泌物,在土壤有机质的周转和循环中起着举足轻重的作用,直接影响植物的健康和生长。土壤微生物群落的优势主要表现在3个方面:①土壤微生物群落的丰富性可作为植物抵御土传病原体的第一道防线。在富含微生物的土壤中,尽管病原菌持续存在,但由于微生物丰富的多样性及其代谢活动的复杂性,不会产生病害,这类土壤称为抑病性土壤[38-40];②土壤微生物群落在碳循环中起着重要作用。目前,土壤微生物碳循环的动态非平衡状态和微生物碳泵机制被广泛认可。土壤微生物可通过发酵和呼吸代谢过程释放各种形式的有机碳[41];③土壤微生物可代谢顽固形式的土壤养分,促进植物生长。植物生长依赖于细菌和真菌等土壤微生物的活动。在自然生态系统中,大多数营养物质(例如氮、磷和硫)结合在有机分子中,因此植物的生物利用率极低。土壤微生物通过解聚和矿化有机形式的氮、磷和硫,释放这些元素为植物提供营养[42]。由于连作土壤理化性质的改变和连作积累的根系分泌物,土壤微生物食物网被简化,稳定性降低,导致土壤微生物多样性减少,对植物产生不利影响。

-

土壤微生物群落结构的破坏会扰乱土壤微生态功能,减少土壤病原菌与其他微生物之间的生态位竞争,为土传病原菌的迅速繁殖创造条件。随着连作年限的增加,病原微生物数量持续增加,土壤微生物的自然平衡遭到破坏[12, 43-44]。值得注意的是,土传病原菌引起的土传病害是连作障碍最直接、最主要的表现。微生物多样性的降低不仅阻碍土壤中肥料的分解和转化,还会导致蔬菜病虫害频发、蔓延速度快,且逐年加重,特别是一些常见的叶部病害和根茎病害,如叶霉病、霜霉病、灰霉病、根腐病、枯萎病等[45]。

-

在蔬菜生产中,土壤中细菌与真菌比例越高,细菌结构越稳定,土壤抗病能力越强。随着连作年限的增加,土壤中的优势微生物从细菌转变为真菌,同时真菌的数量和多样性指数提高,破坏了土壤原有的微生物群落结构,导致土壤抑病功能衰退[46]。此外,连作土壤中作物自毒物质的积累以及微生物的代谢活动受限,植物生长受阻,其招募有益微生物的能力也随之降低。特定的土壤微生物群落及其相互作用可以在很大程度上阻止病原菌的生长,帮助作物应对生物胁迫和非生物胁迫[47]。在感染假禾谷镰孢菌(Fusarium pseudograminearum)的作物根际和根内均可检测到优势菌嗜根寡养单胞菌(Stenotrophomonas rhizophila,SR80)的富集,SR80可通过增强植物在地上部分的防御能力进而诱导产生较强的抗病性[48]。连作对病原菌和有益菌的选择效果显著,呈现出降低有益菌和增加病原菌数量的整体趋势。Li等[19]发现,土壤放线菌门和厚壁菌门微生物群落失衡会导致番茄青枯病的发生。张小兰[49]研究发现,番茄连作1年和6年后,适量和过量施肥的连作土壤中的硝化微生物(氨氧化古菌和氨氧化细菌)丰度均显著降低,硝化杆菌属(Nitrobacter)丰度也降低,而硝化螺菌属(Nitrospira)丰度显著增加。苏文桢[50]研究发现,辣椒连作2年后,土壤中的子囊菌门(Ascomycota)、镰刀菌属真菌(Fusarium)比例增加,粪壳菌纲、圆盘菌纲和锤舌菌纲的相对丰度分别较对照提高了145.9%、79.4%和228.8%;与对照相比,有益真菌球囊菌纲和散囊菌纲的相对丰度显著下降。此外,优势细菌Sphingomonas和Gemmatimonas相对表达丰度显著降低。Chen等[51]通过分析花生连作3年的土壤,发现真菌Agaricales和Pezizales的丰度和多样性下降,且在花生不同生育阶段,真菌无性系是土壤中最常见且最占优势的真核微生物,其相关种型在连作过程中表现出显著的动态变化。由此推测,真菌病原菌增加和有益真菌群落简化可能是连作多年后花生产量下降的重要因素。连作豌豆的丛枝菌根真菌(AMF)数量也显著下降[52]。因此可以推测,随着连作的发生,真菌群落的变化会破坏根际和根围土壤的生态功能和生态平衡,从而抑制作物生长[53]。另外,蔬菜生产中化肥的过量施用,导致土壤中的病原拮抗菌数量减少,病原微生物数量增加,土传病害加重。

-

连作病害与作物根系分泌物在土壤中的分散和积累密切相关。植物根系主动利用ATP向根际分泌代谢物,并被动扩散这些分泌代谢物[54],包括氨基酸、糖、酚类、萜类、脂类等低分子化合物,以及多糖、核酸和蛋白质等高分子化合物。大多数代谢物被土壤微生物迅速降解和利用,但一些低分子化感物质,如苯甲酸、苯丙烯酸、对羟基甲酸、肉桂酸等,对作物有害[6, 55-56]。这些有害物质的影响主要体现在两方面:一是影响土壤微生物的结构和土壤的理化性质,使土壤微生态环境恶化,从而导致作物生长受阻;二是可以直接损伤作物根系的膜系统和抗氧化系统,不仅会降低作物的抗逆能力,还能抑制根系对常需物质和水分的吸收,降低光合效率,影响蛋白质等的合成。这种通过释放化学物质对同种作物产生生长抑制的现象称为自毒作用[57]。自毒作用主要发生在同种(或同科、属)的作物内,在连作情况下,有毒物质不断积累,作物的自毒作用愈加明显。因此,自毒作用引起的连作障碍是连作病害发生的重要因子之一。

1.1. 土壤理化性质恶化

1.1.1. 土壤酸化现象严重

1.1.2. 土壤次生盐渍化

1.1.3. 土壤养分不均衡

1.2. 土壤酶活性失衡

1.3. 土壤微生物比例失衡

1.3.1. 病原微生物群落增加

1.3.2. 有益微生物群落降低

1.4. 有害化学物质积累

-

土壤是一个充满活力且极其复杂的生态系统,包含土壤自身的物理化学性质和生物环境(土壤酶活性、土壤养分和土壤微生物群落等)。植物通过根系分泌物构建自己的微生态体系,以防御各种生物和非生物胁迫灾难,称为生态屏障。长期连作导致土壤理化性质恶化、土壤酶活性下降,进而使土壤速效养分含量下降,影响土壤的化学特性。通过“土壤—植物”互作网络,作物根系分泌物的动态平衡被打破,例如苯甲酸、酚类、邻苯二甲酸、肉桂酸、对羟基苯甲酸等化感物质的积累,破坏了根际微生态稳定性[58]。反之,根系分泌行为变化也会改变连作土壤的理化性质、物质能量迁移和养分有效性,出现pH值变化、养分供应改变等一系列反馈,进而影响植物对营养的吸收和整体的生长状态[59]。

-

土壤微生物在环境中生存、繁殖和工作依赖3个基本条件,即碳源、生存环境和营养物质[60]。其中,最重要的是碳源,它是微生物所需的基本营养元素,对微生物的生长繁殖至关重要。这3个基本条件均与土壤相关,任何一种条件的改变都会导致微生物异常增殖。本研究分析了连作条件下土壤因子之间的相互作用,特别是根系分泌物与土壤微生物群落结构演化的相互调控作用。长期连作土壤中积累了作物分泌的大量自毒物质,加剧了连作土壤的化感负反馈,不仅影响了土壤的化学特性,而且改变了土壤的生物活性。土壤微生物的生存、增殖和竞争受到干扰,造成根际微生态系统中原本抵御病原菌入侵和维持植物健康的特定微生物群落发生改变[5]。最终,根际促生菌和拮抗菌等有益菌的生长能力减弱,数量显著降低,而病原微生物数量显著增加,连作土壤微生物群落结构发生显著变化,原因可归结为土壤微生物生存环境的破坏和群落内部的竞争[61]。土壤因子的改变反过来可影响作物的生长,造成作物生长异常或受阻,病害加重,营养吸收减弱等,最终导致蔬菜产量和品质下降,这一过程被称为“土壤—植物”双向反馈(图 3)。

2.1. 土壤性质恶化打破作物生态屏障

2.2. 根际代谢驱动土壤微生物演化

-

随着蔬菜产业的蓬勃发展,尤其是设施蔬菜种植以每年1.25%的速度持续增长的情况下,一些种植技术的弊端和瓶颈问题逐渐显现。其中,连作病害是制约蔬菜产业可持续发展的主要因素之一。因此,深入了解连作病害发生的根本原因,采取应对措施以最大程度地降低连作障碍产生的负面影响,实现蔬菜高质量发展,显得尤为重要。本研究分析了蔬菜连作病害发生的土壤因子,包括土壤理化性质恶化(土壤酸化、盐渍化、养分不均衡)、土壤酶活性失衡、土壤微生物群落结构失衡以及有害化学物质积累导致的自毒作用(图 2)。对土壤、环境、作物、微生物等多因素进行综合考量后,发现连作障碍可以通过科学管理加以延缓和克服。

本研究初步探索了蔬菜连作病害与土壤、环境和作物之间的关系,分析了病害发生的主要土壤因子,后续研究应针对不同地域、不同蔬菜品种,聚焦分析病害发生的关键因子与详细机制。种植者要因地制宜,采取多种措施加强蔬菜作物健康防御屏障,包括物理屏障、化学屏障和生物屏障,构建作物健康体系[62]。例如,采取适当的农艺调控措施,包括适宜的轮作或者间套作栽培,缓解蔬菜连作障碍;合理增施有机肥和微生物肥料,改良土壤并补充土壤养分;及时进行土壤消毒,如采用高温闷棚技术和化学物质消毒;添加有益微生物,维持土壤微生物群落结构;应用病虫害绿色综合防控技术,如结合农业措施、物理防控、生物防治、作物免疫调控等方式,实现蔬菜绿色、高效、安全生产[63]。目前,大规模蔬菜种植者应结合当地的种植模式、种植习惯和生态环境,按照农机、农艺、设施“三位一体”融合理念,种、肥、药、水、管结合的思路,探寻适合本地的连作障碍系统性治理技术模式和蔬菜安全优质生产模式,这样不仅可以提升蔬菜的产量和品质,还能实现经济效益与生态效益的双重提升。

下载:

下载: