-

2020年,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称《总体方案》),明确提出加强教师教育评价能力建设。2022年,教育部印发新版义务教育课程方案和课程标准,提出新时代义务教育阶段课程评价的具体实施建议。可见,在推进评价改革与深化课程改革的双重需求下,作为教育教学评价活动开展主体之一的教师,其评价素养的发展显得尤为重要和紧迫[1]。尽管在我国中小学教师专业标准文件中,均明确把评价素养列为教师必备专业素养的组成部分,但在当前的教师教育实践中普遍存在评价类课程较少、理论课程知识与学科测评现实融合度不够、职前教师在评价工具的开发及评价结果的运用上水平偏低等现象。这使得新时代对教师评价素养的高需求与职前教师评价素养培养的低投入之间形成供需反差,不仅会影响高质量教育评价体系的构建,更会对新时代基础教育教师队伍建设带来一定的消极影响。

美国作为现代教育评价运动的发源地,对中小学一线教师需要具备评价知识与技能的关注由来已久,半个多世纪前就有学者呼吁有关测量基础知识的教学应纳入职前教师的教育中[2]。时至今日,伴随着教师教育改革实践的发展,美国对职前教师评价素养的关注仍在不断提升。本文试图从外部质量保障的视域,对美国职前教师评价素养专业标准进行分析,寻找标准体系建设的基本经验,为我国新时代职前教师评价素养培养提供有益借鉴。

HTML

-

教师评价素养(teacher assessment literacy)自斯汀金斯(Stiggins R. J.)提出至今,一直被认为是教师对教育活动中评价知识及相关技能的基本理解,并通过这种理解衡量学生所取得的学习成就[3]。随着教育评价范式从“对学习的评价(assessment of learning)”发展到“为了学习而评价(assessment for learning)”再过渡到“作为学习的评价(assessment as lear-ning)”,评价素养也在不断拓宽其内涵,从教师对评价理论类知识的理解转向其所具备的用于提高学生学习结果和效率的实践类知识,并聚焦到课堂评价和问责评价等微观教育活动上。教师作为教育评价活动的第一执行主体,美国社会各界对其评价素养的要求也在不断提高,以适应全球化时代评价范式的转型。

-

20世纪50年代,苏联卫星率先发射的消息严重挫伤了美国政府的优越感和民众的自信心,引发全社会对美国衰落的担忧和恐慌,《国防教育法案》(National Defense Education Act)随之颁布,联邦投入大量资金发展新课程计划,要求对课程改革情况进行评估,以衡量资金投入的效用。但教育改革并不尽如人意,同时受到国内经济滞胀和国际教育表现不佳的影响,美国公立教育遭到公众的质疑和批评,从而促成了20世纪60年代教育问责运动的诞生。时任总统尼克松颁布的《第3935号公告——美国教育周》(Proclamation 3935—American Education Week)中呼吁民众对教育体系进行深思熟虑的审查,并通过理性和公开讨论的方式,制定改进美国教育的策略。进入70年代,美国开始广泛实施全州性的标准化测验计划。该计划成为评价学校绩效表现的主要工具,人们开始将学生的学习结果归因于教师、学校和地方政府。90年代以来,美国开始积极参与世界范围内的教育评估项目,在各个层次的学校教育中投入了数十亿美元,以确保标准化测验获得准确的分数。这一时期的教育评价范式停留在“对学习的评价”阶段,即评价活动是为了了解学生在某一较长阶段的学习成效,从而为学生、教师和所在教育系统提供证明其获得教育成功的有价值的证据,对测验取得高分的学校和教师进行奖励,反之则予以惩罚,进而将测验结果最大程度地运用于学校教育的改进,而这也是问责制导向的教师从事高风险标准化教育评价活动得以持续推进的基本逻辑。2002年,时任总统布什签署《不让一个孩子掉队法案》(No Child Left Behind Act),要求每年对美国三至八年级学生的数学和阅读学习结果进行标准化测试。这一法案的颁布,再次凸显了美国社会对将教育评价活动继续作为学生学习效果监测和学校改进工具的充足信心[4]。尽管教育评价活动在各级各类学校中广泛开展,但对教师评价素养的要求并没有引起更多关注,还主要停留在能够开展评价活动的行为层面。

-

随着20世纪末英国学者布莱克(Black P.)和威廉(William D.)提出形成性评价(formative assessment)的理念[5],教育评价范式开始进入“为了学习而评价”的新阶段,即评价活动是学生、教师和同侪日常实践的一部分,通过对话、示范和观察的方式寻求、反思和反馈信息,以增强学生持续的学习[6],在评价中强调与学习者共享评价标准、重视课堂对话与提问、给予适当的反馈、开展同侪和自我评估[7]。教育评价活动需要教师作为评价者得以开展,但在当时,全美仅有10余个州明确提出将评价素养作为教师获得专业执照的必要条件之一,并且在州政府或联邦政府层面也没有任何专业性考试可以检验教师的评价素养[4]。面对教育评价范式的转型,同时伴随本国教师教育大学化的不断推进,美国学界开展了关于州教师教育培养单位是否开设评价或测量课程的研究。调查发现,大部分州一级的教师教育培养中没有对于教师评价方面的课程要求,并且很多课程的所教内容与教师所应知道和所需实践的评价本身也不匹配[8]。这一时期,教师很少有机会学习如何利用评价活动辅助教学,尽管也有机会参与各种层次的标准化测验活动,但无法克服评价素养缺失带来的负面影响。

-

进入21世纪,学者提出教育评价范式迈入“作为学习的评价”阶段[9-10],评价活动不仅是教育教学的辅助手段,更是学生参与学习的过程,重视学生对学习目标与学习进展的自我评估,帮助学生探索诸如自我调节、自我效能、元认知和反馈等自我评价能力[11]。这要求教师不仅能够灵活、恰当地开展评价活动,而且能够有效指导学生合理运用自我评价、提升自主学习能力。这一时期,随着公共教育领域问责制的不断深化,美国社会对提升教师评价素养、实施教师教育改革的呼声越发强烈,面临的挑战转向如何为一线教师提供更多的专业发展机会,使其具备适应新时代教育评价范式的相应评价素养,尤其是为职前教师在进入课堂之前提供习得评价素养的机会。有研究发现,职前阶段的评价教育不仅可以支持职前教师评价观念的转变,还可以提高其评价能力[12],尤其是当职前教师原有教育观念与其在现实场域中所接受的教育观念、理论和行动之间产生冲突时,有意识的积极干预会对其评价素养的形成和提升产生正向影响。因此,部分教师教育机构开始通过开设评价类课程以及教学和实践等方式提升职前教师的评价素养。如威廉玛丽学院(College of William & Mary)为教师候选人(teacher candidates)开设了1个学分的短期课程,要求在5周内进行5次集中教学,每一次教学任务和作业的设计都是为了最大程度地培养职前教师的评价素养,教师候选人需要编制纸笔单元测验和分析利用学生的实际测验结果才能通过该课程的考核[13]。然而,这类课程的实际实施效果并不尽如人意,很多教师教育机构开展的评价教育不完整,仅停留在形式表层,使得师范毕业生并没有做好应对当时中小学一线教育评价环境的准备[14]。

一. 标准化测验响应政策的推行需求

二. 教师教育转型升级的能力需求

三. 职前教师自身发展的素养需求

-

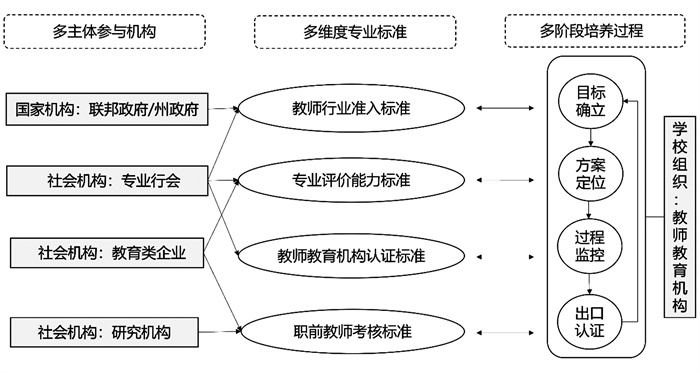

为了应对教育评价范式转型和教育问责运动的双重挑战,大规模校外教育评价和日常课堂评价活动大幅增加。自20世纪90年代以来,美国不少学者虽提出重视在教师教育阶段对职前教师评价素养的培养,但并没有引起教师教育机构的足够重视和采取有效的改革行动[15]。在此背景下,美国国家联邦(地方州)政府、教育主管部门、高校以及社会机构等教师教育机构以外的力量逐渐意识到在职前阶段培养教师评价素养的迫切性和必要性,进而通过多种途径促进职前教师评价素养的提升,迄今已建立起一套基于“行业准入标准—专业能力标准—机构认证标准—职前考核标准”的评价素养培养专业标准体系。根据美国管理学家戴明(Deming W. E.)提出的质量管理工作循环体系——为提高系统质量和管理效益而进行的计划(plan)、执行(do)、检查(check)、行动(action)等的循环迭代运行过程(PDCA),美国目前已初步形成以行业准入标准为目标计划保障、专业能力标准为方案执行保障、机构认证标准为过程检查保障、职前考核标准为出口认证保障的标准体系,它们共同从教师教育机构外部维护职前教师评价素养培养质量。

-

教师行业准入标准为职前教师评价素养培养目标的确立奠定了基准。20世纪80年代以来,“标准本位的教师教育”改革运动迅猛发展,政府机构和社会机构陆续建立了职前、入职和在职相衔接的教师行业准入标准[16],并且不断更新标准以适应时代发展和行业发展需求。

以州首席学校官员委员会(CCSSO)为代表的政府机构,通过其下属组织——州际教师评价与支持联盟(Interstate Teacher Assessment and Support Consortium,简称InTASC),最早于1992年发布《初任教师许可及发展示范标准》(Model Standards for Beginning Teacher Licensing and Development),后来将关注点从初任教师转向完整的教师生涯,2011年更新《示范核心教学标准》(Model Core Teaching Standards),次年补充《教师学习进程1.0》 (Learning Progressions for Teachers 1.0),明确对处于不同职业生涯阶段的教师在教育教学实践中应遵循的核心原则,以确保义务教育阶段学生能够达到进入大学或劳动市场的基本要求。当前,美国各州在调整本地教师行业准入制度时均将该标准作为重要参考,以保障教师专业实践质量。

与此同时,全美范围内的专业行会机构也陆续发布教师行业准入标准。成立于1987年的国家专业教学标准委员会(NBPTS)主张教师行业标准应由教师群体制定,以体现教师职业的专业性、增强其认可度,进而鼓励教师自愿遵守标准、达到标准要求。该委员会于1989年发布首版《教师应该知道和能够做什么》(What Teachers Should Know and Be Able to Do),并于2016年再次更新,阐明了国家委员会关于教师职业实践的核心要求。为了应对90年代末教师严重短缺的现实问题,全国教师质量委员会(NCTQ)和教育领袖委员会(ELC)联合成立美国优秀教师证书委员会(ABCTE),旨在提供替代性教师资格认证项目。申请者只需完成在线课程学习后,通过学科课程知识(subject area exam)和专业教学知识(professional teaching knowledge exam)两项测试,即可获得教师准入资格。项目中明确的测试内容清晰界定了该组织对于教师行业准入的基本要求。

通过对比不同组织对于教师行业准入标准中评价素养的阐释(具体见表 1所示),可以发现:首先,所有标准中都有关于教师评价素养的要求,并将其作为区别于教学技能、班级管理、自我提升等方面内容的独立维度来进行阐述;其次,对于教师评价素养的具体要求均突出评价活动中学习者的主体地位,强调对不同学习者学习过程的监控,体现出“为了学习的评价”理念;最后,在教师评价素养的基本要求中,均对评价目的、评价方法和评价结果等进行了详细阐述,它们共同构成教师从事评价活动的准则。教师行业准入标准中关于评价素养的要求对职前教师评价素养的培养目标进行了明确定位,以供教师教育机构和职前教师了解作为一名合格教师在评价活动中所需具备的基本知识和技能,并引导教师教育机构反思培养目标与现实状况之间的差距,及时调整培养计划和行动方案,从而从源头上保障了职前教师评价素养的培养质量。

-

根据教师行业准入标准,美国专业评价机构和教育类企业开始提出关于教师评价素养的具体标准,以为职前教师评价素养培养计划提供具体行动方案的指引,保障职前教师评价素养培养的专业性。早在1990年,作为专业评价机构的国家教育测量委员会(NCME)、国家教育协会(NEA)和美国教师联盟(AFT)共同开发制定了《教师的学生教育评价能力标准》(Standards for Teacher Competence in Educational Assessment of Student,以下简称《能力标准》),具体提出了7条标准,旨在指导在职教师开展评价实践,并为教师教育机构的认证工作提供参考。这一标准成为全美多州开展教师评价工作的重要依据。直到2011年,来自教育类企业布鲁克哈特有限公司的独立教育咨询顾问布鲁克哈特(Brookhart S.M.)建议对其进行修订,认为《能力标准》既没有考虑到教育评价领域知识的更新,也没有考虑到在教育问责制和标准化运动背景下教师知识和技能的新需求,因此在前者的基础上提出了11条新的能力标准。

伴随着“作为学习的评价”理念的出现,美国密歇根评价协会(MAC)于2015年首次发布《评价素养标准:国家的当务之急》(Assessment Literacy Standards:A National Imperative),主张学生评价活动的利益相关者(学生及其家长、教师、学校领导和行政管理者等)都应具备一定的评价素养,并分别围绕不同主体所应具备的评价观念、评价知识和评价技能制定具体标准。尤其是在2020年版的能力标准中,清晰立体地呈现了精通评价的教师所应具备的评价素养,从而为职前教师评价素养的培养提供了更加直观和科学的目标定位。美国教师专业能力标准中关于评价素养的具体标准见表 2所示。

-

教师教育机构认证是美国监控职前教师评价素养培养过程的重要环节。当教师教育机构获得专业认证时,即证明它已符合学术界、专业组织和其他利益相关者制定的行业内标准,其毕业生经过机构培养后,可以获得所在州或地区的教师从业资格执照,从而确保了机构培养过程的合法性。1954年,美国国家教师教育认证委员会(NCATE)作为一个非营利、非政府认证机构出现,标志着美国教师教育机构认证制度的建立。但NCATE的认证由于过程复杂而遭到质疑。1997年,美国教师教育认证委员会(TEAC)成立,此后美国教师教育专业认证领域的两大机构一直并存,直到2009年,两大机构开始创建合作团队,致力于打造共同的新机构——教师教育认证委员会(CAEP)。2012年,该认证委员会首先与俄亥俄州签署合作协议开展专业认证工作,2013年发布第一版CAEP专业认证标准,2016年在全国范围内执行此标准。根据CAEP章程,每7年必须对认证标准进行一次审查和更新,由此2022年发布了第二版CAEP专业认证标准。不同于CAEP自上而下的认证思路和严苛的标准规定,2017年,教师教育质量提高协会(AAQEP)成立,推出全新的教师教育机构认证标准,新标准更加注重同行评议,采用灵活的方式对不同背景的培养机构进行认证[23]。

通过分析不同机构认证标准中关于评价素养的要求(具体见表 3所示),可以看出:第一,CAEP两版标准中都有关于职前教师评价素养的具体认证要求,2013版中多次提及职前教师对学生学习过程的评估和监控,但不够聚焦,2022版与州际教师评价与支持联盟(InTASC)颁布的教师行业准入标准逐一对应,明确提出教师教育机构应注重对职前教师评价素养的培养,帮助其建立评价知识、丰富评价实践;第二,CAEP两版认证标准都提及对于职前教师自身在接受教师教育过程中的评价要求,2013版要求通过过程性评价和终结性评价结合,保障职前教师的培养质量,2022版在此基础上更加突出了对职前教师进行分类评价的思想,为职前教师创设公平、规范的评价氛围,帮助其在接受教师教育过程中树立科学的评价观念;第三,AAQEP的标准中关于职前教师评价素养的要求不仅包括职前教师对学生的评价反馈能力,而且更加注重教师自我评价和反思能力的培养,契合新时代对教师反思性实践能力的高度需求。

-

职前考核标准是保障美国职前教师评价素养基本质量的末端环节。实践性是教师知识构成的基本属性。当职前教师在完成教师教育机构有关学科与教学理论性评价知识的学习后,会进入中小学校开展实习活动,这是其以“虚拟”教师身份积累实践性评价知识的第一步,也是检验其理论性评价知识的重要途径。自20世纪80年代以来,尽管美国教育界围绕“专业型”和“解制型”两种不同教师培养路径的争论一直不断[27],但不论是传统型还是替代型教师教育机构,均愈加注重依据标准化考核来衡量职前教师的最终培养质量。在标准化运动的推动下,2009年,美国州长协会(NGA)和州首席学校官员委员会(CCSSO)作为政府机构,联合发布《共同核心州标准倡议》(Common Core State Standards Initiative),为学生在不同阶段学习目标的达成确立了清晰的标准。

在此背景下,作为专业研究机构的斯坦福大学评价、学习和公平中心(SCALE)借助教育类企业皮尔森集团旗下的评价系统,根据一线教师及教师教育工作者的实践反馈,借鉴基于表现性教学评价所取得的经验,经过2年对12 000名职前教师的实地测试,2013年秋季正式推出教师表现性评价系统(Teacher Performance Assessment,简称edTPA)。该系统成为美国第一个全国通用的标准化教师评价系统。不同于传统的教师资格纸笔考试,edTPA针对28个不同的学科领域开发了特定的实习表现性评价系统,对职前教师的实际课堂表现记录和材料等进行审查,以评估他们在入职前是否具备向学生教授知识的基本能力。edTPA由教育实习过程中3个相互关联的任务——计划、教学和评价——组成,旨在评价职前教师如何通过计划和教学使学科知识内容清晰,帮助不同的学生进行学习,同时评估学生的学习效果以及在必要时调整教学。edTPA对于职前教师在实习过程中的评价任务要求详细、明确(具体见表 4所示),尤其注重职前教师对评价结果的分析和使用,要求不仅要为学生的学习提供反馈、帮助自身改进教学,而且要指导学生如何利用反馈进行学习,融合“对学习的评价”“为了学习的评价”和“作为学习的评价”理念,实现教育评价的鉴别和改进功能,进而从出口端保障职前教师评价素养的培养质量。

一. 行业准入标准中的职前教师评价素养

二. 专业能力标准中的职前教师评价素养

三. 机构认证标准中的职前教师评价素养

四. 职前考核标准中的职前教师评价素养

-

公共治理理论认为,只有在政府、市场和社会等多元利益主体之间建立一个有效互动的网络,使彼此的优势得到充分发挥,才能逐步形成相互之间的紧密合作,使之高效增加并合理分配社会利益[29]。职前教师评价素养专业标准体系是推动职前教师评价素养达到既定培养目标的重要途径,多元利益主体与教师教育机构紧密互动、高效协作,共同保证和促进职前教师评价素养水平的提升。从外部保障的视域出发,美国职前教师评价素养专业标准体系在明确其保障客体——职前教师——培养过程及其结果的前提下,总结出图 1所示的体系架构。

-

美国职前教师评价素养专业标准体系由多个不同的机构提出,主要包括政府机构和社会机构两大主体,前者根据其行政类别划分为国家联邦政府和地方州政府,后者根据其职能类别划分为专业行会、教育类企业和研究机构。职前教师评价素养专业标准体系的建立通常首先由联邦政府发布法律、条例或行动法案,其后社会机构针对联邦政府法案提出不同类型与阶段的专业标准,尔后再由州政府根据各自需求采纳相应标准,并进而在相应区域内直接推行或修订后使用。不同主体在评价素养专业标准构建中所发挥的作用不同。首先,联邦政府在评价素养专业标准构建中发挥价值引领作用。21世纪初,美国联邦政府发布《不让一个孩子掉队法案》,明确提出卓越教师是提高学生成绩的关键,主张调整教师资格证书要求以提高师资质量,通过政府机构发布教师行业准入标准,强调职前教师对评价工具的使用和评价结果的理解,但也遭到了一定的批判,如全国教育协会认为这一法案过于强调标准化考核和严格的教师资格[30]。2015年,联邦政府出台的《让每个孩子成功法案》(Every Student Succeeds Act,以下简称《法案》)取代前者,虽然该法案仍是要求对学生进行标准化测试,但更加强调所有的学生都应接受评价,并在需要时为学生的评价提供帮助。其次,社会机构在评价素养专业标准构建中发挥制衡作用。作为政府和培养单位以外的第三方组织,社会机构利用专业团队通过大规模调研和理论研究,为政府制定的决策及其施行提供专业建议。2015年,《法案》出台后,社会不同类型机构对评价素养专业标准进行修订,更加突出职前教师对评价结果的利用和对多样化学生群体提供包容性评价,科学性和针对性进一步提高。最后,州政府在评价素养专业标准构建中发挥主导作用。美国教师的选拔、培养和考核权主要集中在州一级层面,州政府在联邦政府制定的专业标准指导下,依据社会机构的相应具体标准在各自区域内进行改革尝试,如目前加利福尼亚州、伊利诺伊州和亚拉巴马州等16个州已将edTPA职前考核标准纳入各自教师资格认定条例[31],更加突出对职前教师评价素养实践表现的元评价。综上,不同主体在专业标准体系构建中实现了系统化运作,机构之间相互合作制衡,共同从主体上保障了职前教师评价素养的培养质量。

-

美国职前教师评价素养专业标准体系由教师行业准入标准、专业评价能力标准、教师教育机构认证标准和教师职前考核标准共同组成,每一类型的专业标准中又包含不同组织提出的具体标准条例。尽管标准数目众多,但彼此之间能够形成较为协调的横向交叉结构。教师行业准入标准是专业标准体系的核心,突出了教育评价活动在教师教学实践中的重要地位,是教师专业评价能力标准的依据。教师教育机构认证标准中的评价素养要求源于行业准入标准,职前考核标准中对于实习教师评价任务达成的要求也与此保持统一。以政府机构发布的教师行业准入标准《示范核心教学标准》为例,其中包含10条核心标准。CAEP教师教育机构认证标准的学科内容与教学知识中明确提出培养机构要确保职前教师在教学实践中能够灵活运用其中的核心标准,edTPA职前考核标准也提及与该核心标准、CAEP机构认证标准以及AAQEP机构认证标准之间达成一致[31]。另外,面对不同学科的职前教师,既有相同的专业评价能力标准和机构认证标准作为基线,也有各异的教师行业准入标准和职前考核标准提高针对性,凸显了评价素养的学科价值。因此,不同专业标准在标准体系的构建中形成了横向维度的交叉互动,不仅可以提高不同组织在制定相应标准中的工作效率,减少多主体制定标准的重复性缺陷,而且在标准内容上相互循证、持续改进,共同从手段上保障了职前教师评价素养的培养质量。

-

职前教师评价素养的培养不是一蹴而就的,不同外部机构通过在教师培养全过程——培养目标确立、培养内容搭建、培养过程监控、培养出口考核——各个阶段设立评价素养专业标准,形成了连续的纵向结构。教师行业准入标准是教师教育机构确立职前教师培养目标的重要依据,全过程各个阶段均围绕该目标进行设计和安排,以确保教师培养质量的基线;评价能力专业标准是培养质量的具体体现,明确了当前外部环境对教师评价素养的基本要求,为评价教育搭建了具体方案;教师教育机构认证标准是对培养过程的监控,要求培养对象和培养机构通过证据和反思体现对其的重视,突出评价素养的观念价值与理论价值;职前考核标准是对培养结果的出口考核,明确了职前教师在实习阶段表现性评价任务的达成要求,突出评价素养的行动价值与学科价值。作为“被保障者”的“内部执行机构”,亦即作为教师教育基地的大学,尽管在不同州或地区的培养周期和形式不同,但均需要经历招生选拔、课程教学、教育实习、考核认证等系列过程。在此过程中,学校积极落实所在区域通过的评价素养专业标准体系,共同保障职前教师评价素养培养质量。以密歇根州为例,2016年州教育委员会批准MAC教师专业评价能力标准,2017年通过CAEP机构认证标准,2021年又通过AAQEP机构认证标准,并且本州内已有部分教师教育机构开始探索使用edTPA职前考核标准。可以说,密歇根州目前已建立起职前教师评价素养专业标准外部体系。在此基础上,密歇根州立大学通过开设阅读评价、数学评价等多门专业课程[32]并参与edTPA考核[33],旨在培养愿意不断学习、满足每一个学生的需求,并通过所教授的每一堂课改善学生未来的职前教师[34],进而较好地将外部专业标准体系融入本校职前教师评价素养培养全过程。因此,职前教师评价素养培养过程不同阶段的专业标准形成了纵向维度的紧密联结,不仅可以促进职前教师评价素养培养目标的达成,而且可以促使教师教育机构自身建立起组织内部的保障体系以应对外部专业标准要求,从而共同从过程上保障职前教师评价素养的培养质量。

一. 保障主体:不同机构之间合作制衡,凸显组织的系统性

二. 保障手段:多专业标准之间交叉互动,凸显横向协调性

三. 保障过程:多培养阶段之间紧密衔接,凸显纵向连续性

-

教师是教育教学活动的直接承担者和教育改革的实施者,专业素养作为当代教师质量的集中表现[35],影响着教育事业发展的速度和水平。教育教学评价活动是教师专业工作的重要组成,评价素养成为新时代教师专业素养中不可或缺的一部分。职前阶段作为教师评价素养塑造的重要时期,《总体方案》中所蕴含的评价新理念、新要求,只有内化于职前教师的教育理念,转化为职前教师日常的教育行为[36],成为他们的教学基本功,才能打造出符合新时代发展需求的高质量师资队伍。美国联邦及州政府、专业行会、教育类企业和研究机构等多方利益组织通过制定、修订专业标准,自发构建职前教师评价素养专业标准体系,反映出美国社会各界对职前教师评价素养培养的迫切需求。但正是由于建设主体多元、内容较为复杂,评价素养专业标准体系在实际运行过程中可能产生一定的问题,如政策导向、理论导向或实践导向的专业标准之间存在重叠或矛盾[37],各州在教育教学一线的评价实践与教师评价素养专业标准之间出现脱节等,进而使得教师教育机构在将专业标准落实到职前教师评价素养培养的全过程中存在难度,外部机构主导的专业标准体系建设效果也无法得到客观衡量。因此,我国职前教师评价素养培养在借鉴其成功经验时,也需要注意多主体、多标准、全过程建设体系中可能出现的问题。具体可以从以下方面着力:

-

美国是现代教育评价理念的发源地,教师评价素养的概念也诞生于此,围绕职前教师评价素养的理论研究丰富、全面且积累众多,为职前教师评价素养外部质量保障体系的建设奠定了理论基石。受历史原因的影响,我国现代教育评价理念出现较晚,直到1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》发布,其标志着我国现代教育评价学的正式起步[38]。早期学者们根据师范院校人才培养和中小学校教育实践的需要,陆续编著出版了本土的教育评价学教材,并引入西方教育评价学著作,开启了对职前教师进行评价教育方面的探索,但关于教师的评价素养问题一直没有得到足够的关注。进入21世纪,我国学者对教育评价理论和实践的研究不断深入,出版了系列适用于教师教育的评价教材,并于2024年首次提出增设教育评价学二级学科专业,越发凸显教育界对教师评价素养的迫切需求。因此,为了进一步加强对职前教师评价素养的培养,不仅需要在教育评价学的理论研究上下功夫,探寻教育评价学学科建设的中国式道路,加大对评价专门性人才培养的力度,提高对职前教师评价素养研究的理论深度,而且需要投入充足资金、增设高端平台支持教育评价类课题研究的开展,通过尝试构建本土化职前教师评价素养概念及标准体系,在教育实践中进行检验和推广,提高学界对职前教师评价素养研究的关注度。

-

美国先于所有国家完成了对教师普及本科学历的历程[39],意味着教师教育质量兼具职业属性和学术属性双重特征,既满足政府与社会作为相关责任机构所提出的问责要求,又符合大学作为培养机构的学术标准,三方共同承担培养高素质专业化教师的职责。我国基础教育教师主要通过国家级、省级和地市级的师范教育来培养,虽然当前综合性大学也相继成立教育学院培养职前教师,但仍然表现出国家控制的强属性,“谁来评”“评什么”“如何评”一般集中在政府职能上,社会主体参与教师教育质量保障的力量极为有限。伴随数智化时代的到来,教育评价开始转向以促进学生综合素质发展为内核。教育部印发的《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》中,明确提出改进教育评价,强化素养导向[40],这无疑对职前教师评价素养的培养提出了更高的国家要求和社会期许。因此,为了加强对职前教师评价素养的培养,需要构建有利于政府、培养机构和社会三方良性互动的外部运行机制:一方面,转变政府机构在教师教育质量保障中的全能性职能,建立顶层设计思维——为国家培养人民教师,进而通过法律条例的形式为职前教师评价素养的培养提供制度通道;另一方面,提高社会机构在教师教育质量保障中的认可度,鼓励专业学会、教育咨询机构和专业研究机构开展第三方评估,并尝试根据评估结果进行针对性帮扶,为职前教师评价素养的培养质量提供多方证据链。

-

美国职前教师评价素养专业标准体系与教师教育机构内部对职前教师评价素养的培养过程相互呼应,便于教师教育机构及时对标政府、社会机构提出的外部要求,帮助教师教育机构改进课程教学及管理工作,提高培养质量。我国目前在中小学教师专业能力标准中虽然提及了教育教学评价能力,如在《小学教师专业标准(试行)》中提到灵活使用多元评价方式,给予小学生恰当的评价和指导[41],但总体论述较为模糊和宽泛,不具备实操性;在机构认证标准中缺少对职前教师评价教育的关注,如《小学教育专业认证标准(第二级)》中,仅在毕业要求部分提及运用学科教学知识和信息技术进行教学设计、实施和评价[42],无法体现对认证机构在评价素养培养方面的考察;在职前考核标准中虽然也包括教学评价的相关知识,如小学教师资格考试的笔试大纲中提及了解小学教学评价的基本内容、类型和主要方法[43],但主要以认知类知识考察为主,且分数占比较小,面试大纲中虽提及能够采用恰当的评价方式对学生的学习活动作出反馈[44],但在短时间的试讲环节较难通过“表演”形式考察职前教师真实的评价实践能力。因此,为了加强对职前教师评价素养的培养,需要针对我国中小学教育实际情况,修订已有的教师专业能力标准、师范专业认证标准和教师资格考试标准等,细化其中对于评价能力的要求,同时借鉴《教师数字素养》标准尝试开发《教师评价素养》标准,注重对各类专业标准进行匹配分析,注意其间的交叉性、融合性和衔接性。针对矛盾或不一致的地方,鼓励不同机构之间及时交流并予以完善,共同构建符合新时代高质量现代化教育需要的职前教师评价素养专业标准体系。

DownLoad:

DownLoad: