-

语言接触是近几年语言研究的热点问题之一,波浪说、方言地理学、语言联盟、词汇扩散、社会变异等理论,都是建立在语言接触的基础上的[1],历史比较法的几个重要环节都绕不开语言接触[2]。从研究成果看,学界着重关注汉语和少数民族语之间或汉语方言语音、词汇之间的接触,如意西微色·阿错[3]、陈保亚[4]、王福堂[5]、李云兵[6]、曾晓渝[7]、徐世璇[8]、徐荣[9]、王洪君[10]等,而方言接触引发的语法演变则较少得到关注。接触语言学家比较普遍认可的借用等级是:词汇成分(非基本词) > 句法成分/音系成分 > 形态成分[11],语法成分相对词汇来说不易借用,但不易借用的语法成分如何实现跨方言的迁移、接触引发的语法演变结果及表现有哪些、主要有哪些演变机制、汉语与非汉语间的接触演变理论是否同样适用于方言研究等等,这些问题都有待进一步深入探讨。

本文所用方言材料,部分来自2013-2015年笔者在多个四川客家方言岛的田野调查,此外,凉水井、洛带、黄联客家话、闽粤客家话、粤语、湘语、赣语、吴语等方言材料来自文献。

HTML

-

考察接触引发的语法演变,先要厘清复杂多样的相关术语,否则会影响对接触演变进行准确解释。

-

目前学界对相互接触的语言或方言称法有多种,借出语言成分的一方称作“源语”,借入语言成分的一方称作“受语”,二者分别和“施借方言”与“受借方言”[12]505所指等同。此外,还有“上层方言”和“下层方言”[13]432的说法,从双语或双方言来看,“上层方言”是供语,“下层方言”是受语。也有“权威方言”和“地方方言”[14]之称。

尽管以上术语各不相同,但所指对象基本相同,即“源语”“施借方言”“上层方言”“权威方言”都指施借一方,“受语”“受借方言”“下层方言”“地方方言”都指受借一方。本文考察对象是汉语方言之间接触引发的演变,因此分别采用“源方言”和“受借方言”来进行指称。

-

语言或方言接触引发的演变过程,学界有“迁移”“扩散”“借用”“复制”“感染”等术语,那么这些术语所指是否相同呢?有的语言学家用“迁移”指称第二语言习得中母语干扰的过程,有的语言学家则指任何跨语言的影响过程[11]。接触演变中的“扩散”实指“迁移”,不过目前学界普遍把语言特征由一种语言并入到另一种语言的过程称作“借用”,也称“借贷”[15],二者并没有本质区别,是针对受借方来说的,包括语音借用、词汇借用和句法借用[16]。“迁移”“借用”和“扩散”均指接触导致的语言演变过程,本文采用学界普遍使用的“借用”术语来指称这一过程。

有别于“迁移”“借用”的是“复制”,Heine & Kuteva对“复制”的界定是:复制指的是复制语的使用者利用自己语言里可得到的语言材料,仿照模式语的特定模式,在其语言里产生出一种新的意义或结构[17]。“复制”类似于“感染”,是某种语言特征或结构上的模仿和趋同[18],王洪君称作“系统感染”,指各个民族的词汇会互相大量借用,音系和语法上也会相互感染而趋同,其结果是一片区域内的若干语言在语音、语法结构类型上都十分相似[10]257。可见,“复制”和“感染”并不是语言成分的直接借用。

一. “源语”“受语”等相关术语

二. 接触演变过程的常用术语

-

接触引发的语法演变结果,是指由语言或方言之间的接触所诱发和导致的,在受借方言系统发生了不同程度或不同方式的改变,方言语法成分包括语法材料和语法规则,方言特有的语法材料和语法规则构成方言语法特征[12]545。本文主要以四川客家话和西南官话接触引发的语法演变为例,再辅以其他方言点的语料。

-

语法成分的替代指受借方言系统中的固有成分被借用成分所替代,这种情况大多见于虚词和构词法。比如成都话先行体助词有“哆[to55]”,黏附在句末,构成“VP哆”结构,这种结构在四川境内的官话里分布很普遍。先行体助词用于未然事态的祈使句或陈述句末,对未然事态作出积极意义的安排,希望暂且先进行某个动作或事情,然后再做别的事情。

重庆盘龙、成都石板滩、凉水井、洛带等客家方言点也有“VP哆[to45]”结构,表义和成都话相同,如:

重庆盘龙:看欸电视哆。(看了电视再说。)

拿桌子抹光净哆。(先把桌子擦干净再说。)

成都石板滩:把碗底背个饭食完哆。(先把碗里的饭吃完了再说。)

喝兜子开水哆。(先喝点儿开水再说。)

闽粤客家话表先行义结构,粤西廉江客家话[19]以及广东新丰、中山、惠州、紫金等地客家话都多用“正”[20],例如:

廉江吉水[19]:你等一阵正。(你先等一下。)

广东紫金[20]346:先放等正,明朝日正洗!(先放着,明天再洗吧!)

江西上犹[20]350:你呒要走正。(你暂且不要走。)

广东丰顺和福建连城客家话多用“VP先”表达,如:

丰顺[21]142:等佢转来先。(等他回来再说。)

连城[22]430:我洗浴先。(我先洗澡。)

四川客家话没有上述闽粤客家话先行助词“正”或“先”,而分布普遍的“VP哆”却在四川以外的客家话中未发现有分布,因此可以说四川客家话固有先行体助词“正”或“先”已被官话助词“哆”替代。

结构助词“个”是客家话固有的,现四川多个客家方言点及闽粤客家话都存在“个”的结构助词用法,受西南官话影响较大的邻水客家话今已无结构助词“个”,被源自西南官话的结构助词“哩”所替代。

除了虚词方面的替代,构词法方面也出现了替代现象,例如四川客家话中表示雌雄家畜的固有语序是“名词性语素+表性别的语素(鸡公丨鸡嫲)”,但铁佛和冷家客家话称谓“狗”“猫”“猪”等已采用同西南官话一致的“表性别的语素+名词性语素(草狗丨豭猪)”构词法,即客家话“名词性语素+表性别的语素”构词法正被“表性别的语素+名词性语素”构词法逐渐替代。广西资源话[23]中表示雌性家畜时采用“名词性语素+表性别的语素”的构词法,如“牛婆”“狗婆”,与湖南湘语说法相同;而表示雄性家畜时采用的则是“表性别的语素+名词性语素”的构词法,如“公牛”“公狗”与桂林话、普通话说法相同,而与湖南湘语不同。可见桂北湘语的构词语序逐渐被桂林话、普通话的语序替代。

-

语法成分的增加指受借方言系统通过接触引发的演变增加了新的语法特征。比如四川客家话名词重叠数量丰富,和闽粤客家话差异大,究其原因是语法复制的结果。AA名词重叠式在西南官话中分布很普遍,喻遂生考察了重庆话名词的重叠构词法,指出AA式重叠是重庆话名词复音化的一般性构词手段,从总体上说,只有名词才有这种构词手段,非名词AA式重叠后即变为名词[24]。张一舟等[25]对成都话的名词重叠式、王春玲[26]对四川西充方言的名词重叠式也进行了调查。以上研究结果显示,名词重叠AA式数量丰富,是西南官话的一个显著语法特征。

西南官话名词重叠构词法是否对毗邻客家话产生影响呢?黄雪贞对成都市郊龙潭寺客家方言的重叠式与闽粤客家话进行比较后得出结论:“闽粤客家话的重叠式较少,就永定说,只有‘红通通fuŋ」t′uŋ⌉t′uŋ⌉,慢慢行man┥ man┥ haŋ」’等格式。西南官话重叠式丰富多样。龙潭寺客家方言受成都官话的影响,重叠式较多。”[27]福建连城客家话的名词不能自由进行单纯重叠,只有少数名词可以,但重叠式都不能单用,必须两两组合才成为一个自由形式,如“肠肠肚肚、疾疾病病”等[22]24-25;江西客家方言[28]和福建宁化客家方言[29]24的单音名词也没有重叠式,没有“羊羊、索索、桥桥”之类的说法。

由此看来,与闽粤客家话相比,四川客家话名词重叠式数量丰富,显然不是自身的固有语法特征,即不是300年前远徙四川之时带入的,因此不会是方言自变的结果。四川客家话丰富的名词重叠式是在与官话密切接触下,受官话的影响和渗透产生了AA式名词重叠这种语法模式,是语法复制机制使四川客家话增加了新的语法特征。构式拷贝指一个语言(复制语)仿照另一个语言(模式语)的模式,用自身的语言材料构建出与模式语对等的(形态/句法/话语)结构式[30]。例如“罂、痈、瘭、岽、镬”[31]287-288是四川客家话的特有语素,毗邻带官话没有,在构式拷贝机制下,四川客家话利用自身语料复制出与官话对等的重叠式“罂罂罐子丨痈痈蚊虫等咬起的小疱丨瘭瘭身上长的小疱丨岽岽山顶丨镬镬锅”。有些基式A是官话和客家话的共有语素,但表同一事物时使用了不同的AA式。例如:

官话:巅巅植物的末梢丨米米核儿丨面面/粉粉粉末儿

客家话:尾尾植物的末梢丨骨骨核儿丨末末粉末儿

此外,在四川官话方言点,量词普遍存在“A打A”和“A把A”式,“A打A”强调每一、遍指,表示主观大量,“A把A”表示主观小量,如“顿打顿丨捆打捆丨件把件丨角把角”。量词“A打A”和“A把A”式在四川客家话也有大量分布,表义和官话一致,客家话用自身量词语素构建出与官话对等的重叠式,如“餐打餐丨次把次”。四川客家话仿照官话的重叠模式,利用自身语料构建出对等的模式,其词形既不同于四川境内的官话,也不是方言自身内部演变的结果。

受西南官话影响,四川部分客家方言点出现了否定词“没(有)”“没得”、持续体标记“起”“倒起”及儿化词等。持续标记如铁佛、冷家客家话:镬头煮起饭哩(锅里煮着饭的)丨黑板上写起字哩(黑板上写着字的)。儿化词方面,兰玉英等指出四川各客家方言点都有相当程度的儿化现象[31]201,有的是四川官话通用的,有的是跟毗邻官话共有的[31]206。例如:摸哥儿[mo45kər45]扒手丨拖板儿鞋[tho45pər53xai13]丨洋马儿[iɔŋ13mər45]丨阴凉坝儿[in45niɔŋ13pər53]丨广柑儿[kuaŋ53 kər45]丨胡豆儿[fu13thər53]。在《华阳凉水井客家话记音》中,只有“老官儿[nau53kuər55]姘夫”[32]一个儿化词,近些年来儿化词有增多的趋势,这些增加的语法成分都源于西南官话。

-

语法成分的融合指在方言接触过程中,一方借用另一方的语法成分与自身语法成分共同构成一个新的语法形式,即新产生的语法形式的构成要素分别来自不同方言。融合方式在合璧词中较为常见,陈秀琪考察了台湾诏安客家话[33],崙背客家话的“寻著找到丨听著听到丨寒著受寒”的“~著”和闽南话一致,却和南兴、四县客家话不同,崙背的“著”明显受了崙背地区闽南话的影响,借入成分“著”和固有成分构成合璧词。

成都石板滩和资中铁佛客家话人称代词的复数标记“们[mən]”和毗邻带官话相同,是不是来自官话呢?笔者据现有文献资料考察了梅县、连城、丰顺、平远、五华、清溪、宁化等多个客家方言点,这些客家方言点的复数形式是“~等”或“~兜”“~等人”“~兜人”“~多人”“~侪”等。福建长汀客家话复数形式是“~侪们[c-tshimeŋ0]”,连城新泉客家话复数形式是“~侪[c-tshi]”。“侪”是长汀客家话原有复数标记,后来受官话标记“们”的影响,出现了两个历史层次复数标记的叠加式“~侪们”,这种叠床架屋的复数标记证明四川客家话复数标记“们”也来自官话。客家话在和官话接触过程中,人称代词的词根未发生任何变化,而复数标记易于发生变化,固有复数标记被官话复数标记“们”所替代,即四川客家话人称代词复数形式“亻厓们、你们、佢们”是固有成分“亻厓、你、佢”和借自官话成分的“们”融合构成的新词。

四川客家话指称事物小,一般在前面加上“细”,如“细狗丨细鸡丨细碗丨细西瓜”,儿化词在西南官话分布普遍,西昌把“小马”“小羊羔”分别说成“细马马儿”“细羊羔儿”,此处“马马儿”“羊羔儿”是来自西昌四外话的说法[31]400,“细马马儿”“细羊羔儿”是客家话和官话成分的融合。“细”和儿化词都表小称,“细马马儿”“细羊羔儿”是方言融合造成了小称形式的叠加。

赣东北吴语和赣语接触后,在吴语郑坊话里出现了融合式方言语法成分[12]548。如表 1所示:

同样是吴语,由于郑坊话处在与赣语相接的前沿,在表达与北京话“了2”相当的语法意义时,固有成分[pə0]和借自赣语的成分[lə0]合二为一,构成一个双音节复合的融合方式方言语法成分[12]548,即[lə0pə0]。

语法成分的融合还有一种情况,即同一句中某些连用或非连用的语法成分,分别来源于不同方言。例如盘龙和石板滩客家话“V欸[he45/hε45/ε45]哆[to45]/V欸N哆”(拿衫洗欸哆丨食欸饭哆),“欸”是客家话的固有助词,表示动作或变化的实现;助词“哆”借自官话,即“V欸哆/V欸N哆”里的“欸”和“哆”分别来自不同的方言语法系统。

-

“叠置式音变是从音系入手来考虑系统的叠置,但叠置式音变在方法论上的意义远远不限于音系的叠置。语言各层面的系统都存在叠置的可能,语法层面也不例外”[13]453-454。语法层面的叠置指方言借用某语法成分后,固有的同义语法成分并没有退出,借用成分和固有成分构成叠置,叠置涉及的范畴类别有助词、介词、副词等。

四川多个客家方言点被动标记“分”和“着”共存,可自由替代。客家话表被动的固有标记是“分[pun]”[34],广东梅县、五华、丰顺及福建的永定、连城等闽粤客家话都分布有被动标记“分”,四川境内的官话最常用的被动标记是“着”。屈哨兵考察方言被动标记后指出,“着”分布在西南、西北、华北、华中地区,即主要分布在北方方言区,部分湘语点也有分布[35],根据目前文献资料,未发现福建、广东客家话有被动标记“着”。综上,可推知四川客家话被动标记“着”不是固有语法成分而是借自官话。试比较如表 2:

由表 2得知,四川客家话和官话共有被动标记“着”声韵相同,且都是阳平调,语音按音值借,即把官话“着”的语音形式折合为与客家话音系最为相近的形式后,连音带义一起借进来。四川客家话借用了官话被动标记“着”后,固有形式与借用形式展开竞争,有一个此消彼长的过程,在此过程中,语法系统中的借用成分与固有成分形成叠置,如盘龙、石板滩、凉水井和洛带客家话。

由于各客家方言点演变进程不一,通过某语法成分在不同方言点的分布,可观察到借用成分和固有成分形成叠置的动态演变过程。成都石板滩、资中铁佛等客家话结构助词“个”“哩”也构成同义语法成分的叠置,如“佢屋家

差不多同一时期入川的客家话,在借用官话结构助词“哩”方面却分为三个发展阶段:

第一阶段:仍保留了固有结构助词“个”,至今未借用官话结构助词“哩”,如盘龙和乐兴客家话。

第二阶段:既保留了固有结构助词“个”,同时借用了官话结构助词“哩”,固有成分和借用成分形成叠置,如石板滩和铁佛客家话。

第三阶段:固有结构助词已经消失,被官话结构助词“哩”所替代,如冷家客家话。我们推测冷家已经走完了“个”“哩”的叠置阶段,其结果是被官话“哩”所替代。

胡松柏调查赣东北方言指出[12]552-553,“凑”是赣语性质的语法成分,“添”是吴语和徽语的共有语法成分,“凑”和“添”相当于普通话“再”的表示追加、继续的加量补语成分。在方言接触中,赣东北吴语和赣东北徽语由于受赣语影响,接受了赣语固有的语法成分“凑”,并与方言固有的“添”构成语法成分的叠置,见表 4。

除了虚词常有叠置现象之外,句式也能构成叠置,例如桂北湘语[36]的全州才湾、兴安城关、灌阳城关、资源城关等方言点,能性述补结构“V得/不C”带宾语的语序有A类(V得OC/VO不C)和C类(V得CO/V不CO)两种,A类是湖南境内湘语早期的一种占优势的语序,桂北湘语都保留了早期的A类句式,而C类句式则源自距离最近接触最直接的桂林官话的扩散影响,即桂北湘语A、C两类并存是固有成分和借用成分叠置的结果。总之,叠置是由于方言接触引发的常见语法演变方式,其演变方式是竞争,最终借用成分挤掉固有成分,完成替代过程。

此外,借用成分和固有成分的叠置阶段,在使用上往往存在着老派和新派之别,老派较多使用固有成分,新派较多使用借用成分。如四川客家话固有结构助词“个”多为老年人使用,来自西南官话的结构助词“哩”多为青年人使用。南昌话人称代词的复数形式有两套[37]:一套标为A式(我□哩),一套标为B式(我们)[38],A式是南昌话固有的人称代词的复数形式,老派使用多;B式是受普通话影响产生的复数表达形式,新派使用多,由此可见“我□哩”是方言固有的,“我们”是后起的、借用的。

一. 语法成分的替代

二. 语法成分的增加

三. 语法成分的融合

四. 语法成分的叠置

-

由于不同方言点在地理交通、使用人口、经济条件等方面存在较大差异,致使各方言接触强度不同,不同的接触强度使相同方言在语法演变方面呈现出不同的历史层次,通过历史层次可观察到接触引发的语法演化特点,下面以四川客家话为例。

-

上文考察了四川客家话的被动标记“着”借自官话,而官话被动标记有多种形式共存,除“着”外,还有“拿给”“给”“叫”,但在客家话里没有发现被动标记“给”“叫”,“拿给”虽然有用作被动标记的情况,但使用率远远不如“着”高。在调查过程中,发音人最常用的是“着”,只有在特别提醒的情况下,发音人才会说可以用“拿给”替换。究其原因,“着”与“拿给”“给”“叫”等同义成分相比使用得最普遍,“着”用作被动标记是官话的一个显著特征。在方言接触过程中,源方言的语法特征能否被受借方言所接受,取决于该语法特征在同义成分中是否占优势。

再如四川客家方言的处置式比较丰富,处置标记有“拿”“把”“摎[nau45]”(拿/把/摎衫取转来)。闽粤客家话处置式却不太丰富,据李如龙、张双庆调查,“把饭吃了”在17个被调查的客家方言点中有13个不用处置句表达,换成了一般的陈述句或祈使句[39]。福建连城客家话的处置句也很不发达,在日常的口语里很不容易听到。尽管如此,根据现有文献资料,客家话处置标记主要有如下语法形式,见表 5。

从上表看,闽粤客家话没有处置标记“把”,梅县和永定客家话“将”“把”连用一起表达处置式。与“将”字处置式相比,总的说来,永定“将把”处置式出现的频率较低,所有的“将把”句都可省略其中的“把”,换成“将”字句[42]57。四川客家话周边官话点都有处置标记“将、把”,四川客家话处置标记“把”借自周边官话,不可能受普通话“把”字句的影响,因为同时熟练操用官话和客家话的人多是中老年,他们文化程度低,很少外出,受普通话的影响微乎其微。“将”和“把”同为官话处置标记,但“把”要常用得多,客家话借用了官话最普遍的处置标记“把”。

-

语法成分借用到受借方言,句末位置相对容易吸收源方言的对应成分。例如四川、重庆客家话固有的典型实现体助词是“欸[hε45/ε45]”和“哩[ni31]”,官话表实现义的常用助词是“唠[nau31]/[lau31]”或“啰[no31/lo31]”。在方言深度接触下,荣昌盘龙、隆昌响石、西昌黄联客家话分布有实现体助词“唠”,而盘龙“唠”只能位于句末,句中仍使用客家话固有助词“欸”来表示动作的实现和完成,如“佢挖欸三行唠(他挖了三行了)”,即盘龙客家话句末“了2”位置被借用成分“唠”所取代,句中“了1”位置仍沿用固有助词“欸”。黄联客家话由于受官话影响较深,助词“唠”既可位于句中,也可位于句末,如“食唠饭再去(吃了饭再去)丨喝欸茶唠(喝了茶了)”。再如隆昌付家和响石客家话均有实现体助词“啰”,和毗邻官话一致,但响石的体助词“啰”目前只用于句末,如“俫子考上大学啰(儿子考上大学了)”,而付家的体助词“啰”也常用于句末,但已出现用于句中的现象,如“食啰饭要慢慢子走(吃了饭要慢慢走)”。

关于实现体助词“了”的产生,吴福祥在前人研究基础上,概括出完成体助词“了”的句法位置的变化,“动+宾+了” > “动+了+宾”[43],“了”经历了从句末移到句中动词后的过程。根据实现体助词“唠”“啰”在客家话中的意义及句法分布,结合方言接触强度进行比较,推测四川客家话借用助词“唠”“啰”也经历了一个由句末向句中扩散的过程,若假以时日,四川客家话句中“了1”的位置也会被借用成分所取代,即借用成分呈现出由句末到句中扩散的趋势。

“唔”是客家话固有否定词,如“食饭唔(吃不吃饭)?丨唔看电视(不看电视)”,毗邻官话相应的否定词是“不”,如“吃饭不?丨不看电视”。调查盘龙客家话时,发音人主动告诉笔者,“不”是“湖广人(四川人)”说的,我们说“唔”。发音人对“不”“唔”分得很清楚,尽管如此,否定词“不”已借用到西昌黄联客家话里,但目前“不”只能位于句末,构成正反问格式“VP不[po31-53]”,例如:“去看电影(去)不丨你还记得倒不丨搞得赢不。”黄联使用客家话的群体均是“双言”者,除了会客家话,还会“四外话(官话)”,黄联客家话的“不”借自官话“[po31]”。虽然客家话句末位置出现了否定词“不”,但句中位置的否定用法还是由“唔”担任,即动词、形容词前不用“不”来否定[31]315-316,如没有“唔走丨唔胖丨唔红”的说法。可见,当借用成分进入受借方言,句末位置最易受影响,随着方言接触程度的加深,否定词“不”可能将扩散到句中位置。

-

余霭芹通过考察北京话、闽南话、粤语的中性问句的接触演变过程,提出了二维“竞争演变”观点,即一种形式或新模式进入语言并走它自己逐渐胜利的道路,与此同时旧形式或旧模式也独立地走它自己逐渐消失的道路,当旧形式或旧模式退却时,它可能是首先从熟悉、常用的词项退出,或者从不熟悉、不常用的词项退出[44]258。通过考察四川客家话的多功能语法形式,发现在其接触演变过程中,多功能用法在借用或退出时并不同步。如“拿分”“分”是客家话固有特征词,有动词和被动标记两种用法,当“拿分”“分”受到来自官话同义成分的压力时,借用成分和固有成分展开竞争,我们通过表 6可观察到“拿分”和“分”的分布情况。“拿分”“分”在盘龙和石板滩客家话里保存较好,乐兴和付家客家话只保留了动词用法,冷家和铁佛的“拿分”“分”已经完全从客家话系统里退出。通过“拿分”“分”在不同方言点的共时分布情况,可构建出客家话“拿分”“分”的动态演变过程,“拿分”“分”率先从被动标记用法退出,最后退出的是动词用法,退出路径是:介词→动词。

官话否定存在、领有以及动作行为的发生、完成义的语法形式“没(有)”有动词和副词两种用法,客家话相应的否定形式有“冇得”和“唔曾”。

客家话借用官话成分来表示否定,从表 7看,虽然“没(有)”具有动词和副词用法,但首先在动词用法上取得优势地位,表现在乐兴、冷家、铁佛客家话里,新成分“没(有)/没得”已完全取代固有成分动词“冇得”。而“没(有)”的副词用法虽然被冷家和乐兴客家话借用,但目前处于和固有成分“唔曾”并存的竞争状态。盘龙和石板滩目前仍保留了客家话的固有否定成分,尚未借用官话相应的否定成分。可见,多功能语法形式借用或退出时,其不同用法并不是在同一时间共进退。

一. 同义语法成分中,使用最普遍的语法形式容易被借用

二. 语法成分的借用有由句末向句中扩散的趋势

三. 同一语法形式的多功能用法不是同时借用或退出

-

汉语方言的变化涉及方言自身的演变分化和方言之间(甚或与其他语言)的接触[45],也称“自变”与“他变”。面对相同的演变过程和结果,如何判定和剥离是“自变”还是“他变”,这是研究语言或方言接触演变的首要任务。“如果两种或两种以上的语言在形式、意义或结构等方面存在相似性,那么这类相似性的出现可能导源于下列不同的原因:(a)语言话语或历史演变的普遍原则;(b)发生学关系;(c)平行的演变或沿流;(d)语言接触导致的借用或扩散以及(e)纯粹的偶然巧合。”[46]判定是不是接触引发的语法演变,需要考虑语言的或非语言的等多种因素,主要从以下两方面来考察。

-

研究方言接触引发的语法演变,首先要考察不同方言在历史上或现在是否有过接触,接触的方式是使用不同方言的人进行口头语言交际的直接接触还是通过书面语或现代通讯媒体进行的间接接触,是“地缘接触型”还是“文化接触型”。本文涉及的方言接触现象限于地缘接触型,也就是使用不同方言的人群在同一地理区域内的直接接触。相接触的不同言语社团有使用两种或多种方言的“双言型”,也有只会一种方言的“单言型”。“双言型”在方言交界带和方言岛十分常见,四川客家人属于“双言型”,既会熟练使用客家话,也能熟练使用官话,在不同语言环境中,客家话和官话承担着不同的交际功能,常有语码转换。相接触的不同言语社团在方言使用上的差异对接触演变有一定的影响,不同言语社团方言使用情况也是考察的内容之一。

不同方言之间的接触程度会对借用的种类和等级产生影响,考察方言之间的接触程度也是必要的。托马森基于借用成分的种类和层次与语言接触的等级和强度之间的关联,认为借用等级的接触强度越高,借用成分的种类也就越多,层次也就越高。如何预测接触性演变的程度和种类,语言和社会两大因素将对预测产生影响和制约:语言因素主要是普遍的标记性、特征可并入语言系统的程度、源语和受语之间的类型距离;社会因素主要是接触强度和语言使用者的态度[11],它决定着方言的存留。虽然这是针对语言接触而言,但对方言之间的接触也是适用的。

-

确定方言里的创新是否是接触引发的演变,需要跟祖语或亲属语以及具有接触关系的语言或方言作历时和共时方面的比较与验证。跟祖语或亲属语作历时、共时比较的目的是排除语法变异源自自身内部的演变,跟具有接触关系的语言或方言作共时比较的目的是验证语法变异是否源自外部接触。

四川隆昌响石和西昌黄联客家话实现体助词有“欸、哩、唠、啰”,经考察“欸”“哩”是客家话固有的语法成分,那么助词“唠”“啰”是方言自身内部演变的结果还是来源于方言接触?首先从历时角度考察早期客家话文献的实现体助词是否有演变为“唠”“啰”的可能,然后从共时角度对原居地闽粤客家话和毗邻官话的实现体助词进行比较,结合语音演变规律进行分析,找出助词“唠”“啰”的来源。林华勇为了考察广东廉江粤语先行助词“正”的语法变异是否来源于方言接触[47],从历时角度观察早期粤语即祖语“正”有无先行助词用法的可能,对疑似变异现象进行历时比较,从而排除变异现象来自早期粤语的可能性;同时对现代广州粤语进行共时观察,考察有无先行助词“正”;此外还要对周边客家话“正”的用法进行观察、比较,证明廉江粤语“正”的先行助词用法来源于方言接触。

判定语言或方言创新是接触引发演变的普遍规律是,假定语言A和语言B共享一种语法结构C,若要证明语言A的语法结构C是由语言B对应的语法结构迁移(transfer)而来,那么至少要有证据表明语言A的亲属语不具有这种语法结构[46],其次考察跟这种语言或方言具有接触关系的方言或标准语是否具有语法结构C。要考察四川客家话名词重叠AA式、被动标记“着”、结构助词“哩”或儿化现象等是否源自方言接触,先要考察四川客家话原居地闽粤赣客家话是否具有这个语法特点,然后再和具有接触关系的西南官话作比较。通过比较分析,判定和验证出某语法现象是方言的自我创新还是接触引发的演变。

一. 方言之间的接触方式和程度

二. 从历时和共时方面进行比较与验证

-

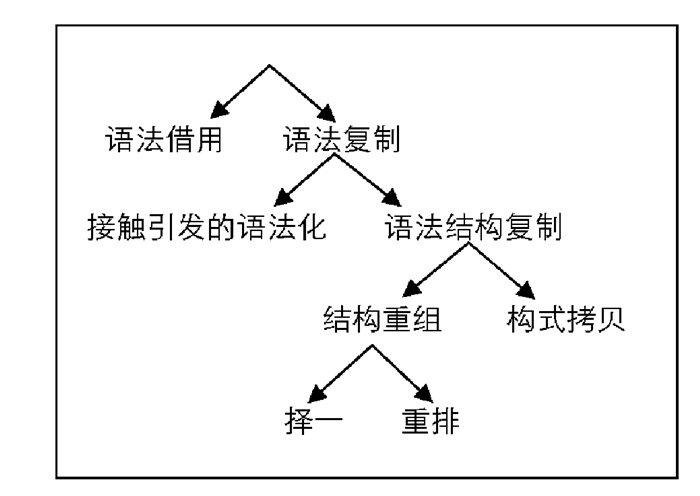

吴福祥在Heine和Kuteva的基础上,对接触引发的语法演变机制作了修正和完善,模型[30]见图 1。语法演变机制模型的构建一般基于不同语言之间的材料得出,吴福祥就中国境内语言(南方民族)的材料,对语法演变机制作了深入研究。不同语言或方言之间存在语序和虚词差异,例如结构重组机制包括“择一”和“重排”。“重排”主要针对语序来说,而汉语方言之间语序大多一致,如基本语序都是SVO,领属结构式语序只有G-N(我的书)一种,处所介词短语的语序也只有PP-V(在家里看书)一种模式,因此,汉语方言接触中“重排”机制诱发的语法演变较为少见,方言接触引发的语法演变机制主要有“语法借用”“接触引发的语法化”和“构式拷贝”。

-

“语法借用”指一个语言(源语)的语法语素(语法性的音-义单位)迁移到另一语言(受语)之中[17],即{源语→受语},“借用”是方言之间接触引发的常见语法演变机制,借用的语法语素主要表现在虚词的借用上,然后是结构和句式。四川客家话直接借用了大量的官话虚成分“着”“哩”“起”及否定词“不”“没得”等,结构或句式的借用如闽南话、粤语的中性问句“V-不-V”借自官话[44]260-266;上海方言中存在两种不同语序的完成体句子,一种是SOV句(我饭吃拉哉/拉了我吃了饭了),另一种是SVO句(我吃仔/了饭哉/了)[48],SOV式是上海方言固有句式,SVO式则借自长江北部官话。

王福堂提到湖南临武居民使用官话和土话交际,他认为早期临武话的官话和土话应该有很大差别,二者在长期的方言接触中,有差别的音类日渐减少,音值相同的音类日渐增多,音系变得相近,原因是和人们希望在双语使用中减少发音上和记忆上的双重负担有关[5]36。江荻认为共同区域的语言或方言通过接触借用、双语双言行为,或书面语应用行为在人们心理上产生潜移默化的语音或语音结构模式(乃至更进一步的词法和句法结构模式),其心理机制是为了减少多结构带来的心理负担[49]。我们赞同以上看法,相互接触的方言发生趋同现象,或同一区域方言产生区域性语言特征,源于产生某种使结构趋同的心理机制,在这种心理机制作用下,弱势方言(受借方言)模仿强势方言(源方言),诱发了语法成分的借用,通过借用从而逐渐趋同于强势方言。语法成分的借用是语法性音-义单位的迁移,是受借方言没有的成分,如四川客家话自身没有被动标记“着”这个单位而借自官话。

语言中所有成分都可借用,借用的特点之一是“借用成分的等级决定于语言接触的等级,并随着接触等级的增加而增加”[11],借用等级也适用于语法借用,成都和盘龙客家话借用官话成分最少,冷水和铁佛客家话借用官话成分最多,这和四川不同客家方言点跟官话接触强度相关。在借用过程中,受语固有的语法成分和借用成分有一个竞争演变的过程,会经历叠置阶段,如上文表 2至表 4所示。

-

接触引发的语法化是指一种语言受另一种语言的影响而发生的语法化过程,在语法化过程中,提供复制模式的语言称为“模式语(model language,简称M语)”,复制了该模式的语言称为“复制语(replica language,简称R语)”[30]。如果两种或多种有过接触的语言或方言中同时存在“蔟聚”(clustered)式语法化模式,则通常被认为其背后动因是语言接触引发的语法化[50]。“蔟聚”的语法化模式包括“A > B > C”或“A > B;A > C;A > D”,多表现在多功能的语法形式上。

与语法借用不同的是,多功能语法形式是相接触的方言都固有的成分,在接触的诱发下,相互接触的方言发生了平行语法化的现象。这种演变机制在四川客家话中比较少见,但在其他方言中比较常见,如粤西地区存在粤、闽、客三大汉语方言,该地区双语现象很普遍,林华勇、李雅伦指出廉江粤语“正”的多功能用法和当地粤客方言的接触有关,属于接触引发的语法化现象[19]。廉江粤语“正”有形容词、副词(含时间副词、语气副词和关联副词)、先行助词等多功能用法,形容词和关联副词用法可视为早期粤语用法的保留,“正”的其他用法可视为复制语法化(模式语为当地客语)所得。“正”的多功能形成过程,廉江客家话是模式语(M),廉江粤语是复制语(R),而[形容词(“端正”等)~助词(先行2及语气)][方位~先行1]的多功能用法的演变模式则是“[My~Mx]:[Ry~Rx]”中的[y~x]是廉江粤语(R)从廉江客家话(M)中复制而来,这是方言接触引发的语法化的典型例子。

判定接触引发的语法化的标准或参数主要有:“蔟聚”式语法化模式、语言接触的历史和现状与语法化的相对程度等等[51]。如贵港粤语的“开[hui55]”有完成体、始续体和意外实现体三种体貌用法[50],完成体助词“开1”为复制贵港客家话完成体助词“开”的用法所得,始续体助词“开2”是粤语固有用法,意外实现体助词“开3”是完成体助词“开1”主观化而来,是贵港粤语自身演变的结果,属于方言的自我创新。可见识别和判定接触引发的语法化的关键任务是考察清楚演变的动因及过程。

-

构式拷贝属于语法结构复制的机制之一,指一种语言仿照另一种语言的模式,用自身的语言材料构建出与模式语对等的(形态/句法/话语)结构式[30]。吴福祥考察了南方民族语言中某些跟汉语一致的结构式,实则源于这些语言对汉语相关结构式的拷贝[30]。构式拷贝机制同样适用于汉语方言接触引发的语法演变,常见于结构或句式的复制。

四川客家话名词重叠数量丰富,和闽粤客家话差异大,名词重叠式不是自身固有语法特征,也不是方言自变的结果,其来源是由于客家话和官话密切接触后,在构式拷贝机制下,四川客家话利用自身的语料,复制出与官话对等的重叠式,例如“罂罂丨痈痈丨瘭瘭丨岽岽丨镬镬”。量词“A打A(餐打餐丨捆打捆)”和“A把A(次把次丨件把件)”式在四川客家话中有大量分布,表义和官话一致,这是客家话对官话“A打A”“A把A”重叠式的复制。再例如赣东北吴语和徽语方言“AA起(乌乌起丨焦焦起丨翘翘起丨翻翻起)”式重叠形容词很常见[12]546,其表意功能是描述状态,赣语北片基本不用这种格式,赣语东南片弋阳话、铅山话、横峰话都有不少“AA起”格式,这应是赣语在构式拷贝机制下,对赣东北吴语“AA起”结构的复制。

一. 语法借用

二. 接触引发的语法化

三. 构式拷贝

-

方言接触是语法演变的一个重要推动因素,方言接触引发的语法演变结果及表现,有语法成分的替代、增加、融合和叠置。方言接触中语法成分能否被受借方言借用,取决于该语法成分在源方言中的使用频率,使用频率越高越容易被借用,借用成分呈现出由句末向句中扩散的趋势。多功能语法形式借用或退出时,其不同用法并不是同一时间共进退,余霭芹提出语言接触条件下语法演变的不同速度决定于语法范畴、词汇类别或使用频率[44]251,多功能语法形式不同用法的借用规律主要受哪些因素的影响,哪种功能最容易被借用,需要根据更多的方言接触语料才能得出符合实际的结论。

汉语方言的演变涉及方言自身的演变分化和方言之间的接触,面对相同的演变过程和结果,如何判定是否是接触引发的语法演变,主要考察方言之间的接触方式和程度,从历时和共时方面进行比较与验证。汉语方言之间的接触属于同一语言内部的接触,方言接触引发的语法演变机制主要有语法借用、接触引发的语法化和构式拷贝。方言接触引发的语法演变事实证明,不同语言间接触引发的演变理论和机制同样适用于方言间的研究,由于接触性的系统方言语法语料不易获取,某些相关问题的探讨尚需进一步深入论证。

DownLoad:

DownLoad: