HTML

-

经过改革开放40年的长足发展,2017年中国城市化率达到58.52%,城市在国民经济发展中的支撑作用不断增强。与此同时,过去在城市发展路径选择上应该大城市优先还是小城镇优先长期存在争议,但近年来按照城市群的空间形态和组织模式实现大中小城市(镇)协调发展逐渐成为各界共识。长三角、粤港澳大湾区(大珠三角)、京津冀等东部沿海的三大城市群已经成为我国贯彻新发展理念建设现代化经济体系和集中展示综合国力的主要经济载体区域。随着中国特色社会主义建设进入新时代,区域协调发展战略深入推进,中西部内陆地区的若干城市群也发展迅速,并在国家对外开放和区域发展全局中发挥着越来越重要的作用。成渝城市群是中西部内陆地区最重要的城市群之一,国家西部大开发、“一带一路”建设和长江经济带发展等都将成渝城市群作为重点城市群和增长极,并于2011年、2016年先后出台《成渝经济区区域规划》和《成渝城市群发展规划》指导成渝经济区/城市群发展。特别是习近平总书记在2016年视察重庆以及2018年全国“两会”期间参加重庆代表团审议时对重庆提出“两点”定位和“两地”“两高”目标,也为以重庆作为两大中心之一的成渝城市群指明了新时代的发展方向、赋予了新时代的战略地位。

城市群之所以能够成为支撑国家经济发展的重要载体,源于城市群的基本构成单元(即一座座城市)之间关联互动形成超越各城市简单加总的合力,这种合力外在表现为一定的空间经济格局(或空间经济景观形态),内在源于具有密切的城际经济关联,城市群的形成过程本质上也就是城市之间深度交流、分工协作、持续融合的集聚过程。因此,要促进成渝城市群更好发展,必须要以全面分析成渝城市群的空间经济格局与城际经济关联作为基础。(1)空间经济格局方面。经济发展的空间景观形态是抽象的,不同于平常用肉眼看到的实体景物,只能借助一些手段来使其变得形象化。比较常见的包括,借用物理学中“场”理论[1-3]、引力模型[4-5]等用于经济发展的空间分析与展示,近年来用人口或经济密度作为空间经济景观分析与展示的研究也开始增加[6-7]。(2)城际经济关联方面。有的学者将城市群看作“城市-腹地”相互作用的系统,系统内部在产业、通勤等方面有密切联系,并在空间上不断扩展,城市功能升级、产业扩散等空间联系也日益密切[8]。也有学者认为世界是一个城市网络,城市作为网络节点而存在,城市地位的变化由它与其它节点的相互作用所决定[9]。总的来说,城市群演化是城际竞争与共生相互作用的过程[10],是各城市实现自身利益的延伸[11]。

已有的研究为本文探讨成渝城市群的外在空间经济格局和内在城际经济关联都奠定了很好的基础,但也还存在一些局限。比如,从人口和经济密度的分布来研究空间经济景观总体上仍相对复杂和繁琐,对空间分析与模拟方法的要求较高,而研究空间经济格局最为常用的引力模型等从物理学领域引入区域经济或经济地理领域后没有进行很好的适应性重建,很多研究对其中的变量或经验参数设置是采取实用主义的方式直接移植了物理学的做法,没有结合经济发展的特点进行改进,更没有基于经济含义进行取值的重新探讨。而对于城际经济关联关系,一些研究也停留在概念辨析和简单的定性归纳总结上,没有运用现代经济学研究方法进行更加具体化的探究。对此,本文将对现有研究进行以下丰富和完善:第一,选择使用改进的引力模型用于成渝城市群的空间经济格局分析,基于明确的经济含义进行参数取值计算和空间展示,并分析这些参数取值变化带来的经济影响。第二,选择使用基于向量自回归(VAR)模型的网络分析方法探讨成渝城市群的城际经济关联关系,并改变现有一些网络分析将抽象板块作为研究对象的做法,转而结合成渝城市群的具体空间格局对其内部的现实区域板块进行分析。第三,现有研究对城市群外在空间经济格局和内在城际经济关联研究往往是割裂的,地理学科更重视前者,经济学科更关注后者,本文基于外在表现与内在机制辩证统一的思路把两方面结合起来互为印证。基于前述研究设计能够更好把握成渝城市群发展的情况和特点,有助于提出更好的发展思路,具有重要的政策和学术意义。

-

根据国家出台的《成渝城市群发展规划》,成渝城市群的范围包括重庆市和四川省的各一部分区域,其中重庆市的29个区县和四川省的15个市被纳入其中,总面积18.5万平方公里。成渝城市群以重庆、成都两座超大城市为中心,一批大中小城市(镇)密集绵延,每万平方公里拥有城镇113个,密度远高于西部和全国水平,是我国重要的城市化发展区域。

-

国家继2011年的《成渝经济区区域规划》后又于2016年出台《成渝城市群发展规划》,看似只是时隔5年的规划版本更新,但名称由“经济区”变为“城市群”却不是随意为之。经济区强调区域“面”上的发展,而城市群强调一座座城市作为“点”在区域经济发展中的主体地位和带动作用。为了更好体现城市群与经济区的这种差异,本文改变了过去一些同类研究以各市行政辖区意义上的“区域”作为对象的做法,将经济意义上的“城市”作为研究的基本单元。考虑到成渝城市群中各级各类城市数量较多,本文主要关注地级以上的城市,具体地,重庆市内选择重庆、万州、涪陵、黔江4座城市① ,四川省内选择15座地级以上城市,共19座城市作为主要研究对象。

① 为了体现出作为经济意义上的城市与日常所说的行政区域不同,下文在称呼城市名称时将不带“市”“区”等字样,而称呼行政区域时则带上“市”“区”等字样。

同时,为了便于对成渝城市群内不同区位的城市发展情况进行对比分析,本文按照地理空间距离邻近原则,将成渝城市群19座城市划分为3个城市区域板块。位于重庆、成都两大中心城市连线中垂线附近区域的南充、遂宁、内江、自贡、宜宾5座城市划为成渝中间板块,这些城市所处区位到重庆、成都的空间距离大致相当。成渝中间板块以东的重庆、广安、泸州、达州、万州、涪陵、黔江7座城市划为重庆周边板块,这些城市在区位上明显更靠近中心城市重庆。成渝中间板块以西的成都、绵阳、德阳、资阳、眉山、乐山、雅安7座城市划为成都周边板块,这些城市在区位上明显更靠近中心城市成都。

-

重庆直辖后川渝两省市陆续进行了一系列地市级行政区划调整,到2000年后才基本形成了当前成渝城市群的主要城市格局。因此,本文的研究期以2000年为起点,主要使用2000-2015年期间的相关数据指标进行量化分析。

各城市的相关数据指标口径。按照川渝两省市对等的原则进行数据指标口径设定。四川省内的15座地级市(副省级市)以各市全部市辖区(不含县)作为对应城市的指标口径。“重庆”城市以现重庆市主城9区加江津、合川、永川3区的辖区为指标口径,对应直辖前老重庆市的主城区和发展较好的3个近郊区县,没有将目前渝西已撤县设区的区域全部纳入,这与“成都”城市以四川省成都市的市辖区(包括成都主城区及少量发展较好的郊区,但不包括县和县级市)为指标口径大致对等。万州、涪陵、黔江3座城市分别以现重庆市万州区、涪陵区、黔江区的辖区为口径范围,分别对应重庆直辖前原四川省万县市的市辖区(3个区)、涪陵市的市辖区(2个区)和黔江地区行政机构驻地黔江县(1个县)的辖区范围,与四川省其他地级市以各自市辖区作为对应城市的指标口径是对等的。

各城市的相关数据指标来源。数据来源包括研究期内对应年份的《中国城市统计年鉴》,全国人口普查数据(如《中国人口普查分县资料》等),重庆市、四川省及其相关地级市的统计年鉴等。(1)各城市的经济规模指标用GRP体现。主要从相关年份《中国城市统计年鉴》中按“市辖区”口径获得四川省内15座城市的GRP指标;从相关年份《重庆统计年鉴》中按对应市辖区获得重庆市内4座城市的GRP指标,重庆涉及多个市辖区采用简单加总的方式进行计算,万州、涪陵、黔江直接采用对应的单个市辖区的指标。并可根据研究需要用城市消费价格指数(CPI)平减计算得到以2000年为基期的可比价GRP作为各城市的经济变量。(2)各城市的地理区位用经纬度坐标体现。各城市的经纬度数据,通过国家测绘地理信息局的“天地图”网站(http://www.tianditu.cn)对相应城市的中心区域进行手工取点获得,城际空间距离据此计算。(3)其他相关数据将在下文的具体分析中进行说明。

一. 研究对象城市选择

二. 研究期及数据指标设定

-

每座城市都依靠自身的经济实力影响着周边的区域,通常经济实力越强则影响的区域更大,本文用某座城市的经济吸引区来指代受该城市强辐射(或强吸引)的直接经济腹地区域,而城市群内所有城市的经济吸引区有机组合在一起,就形成了整个城市群的空间经济格局。

-

在均质空间条件下,城市的经济吸引区是以城市为圆心、一定距离为半径的圆形区域,成渝城市群所在区域的整体开发条件相对较好,可以近似地按照均质空间来进行分析,所需计算的主要是各城市经济吸引区的半径距离。在相关研究中使用较为广泛的主要是由物理学引力模型演变而来的吸引力公式,对其进行简单变换可以得到城市的吸引力强度:

其中,E为城市对某区位的经济吸引力强度,Q为城市的经济“质量”(多用经济规模或人口规模指标体现),d为该区位与城市的空间距离,指数2为距离衰减指数(体现城市经济吸引力强度的距离衰减特征)。

要计算城市的经济吸引区半径,就反过来设定一座城市经济吸引区边界的吸引强度E,代入Q值即可计算出d值。但以上公式是简单套用物理学中的引力模型,没有很好地考虑经济运行的自身特点,如果引入时间距离变量t(如几小时车程等)代替空间距离变量d能够更好体现交通便捷性对空间经济的影响[12]。

并且,以上公式中变量d的指数(距离衰减指数)也并非固定取值为2或其他常数。现有相关研究中采用的距离衰减函数有多种,很多是地理学界提出的,常用的有Clark模型、Gauss模型等,不过这些模型和函数更多只是实证经验性的,没有得到充分的理论证明。也有学者对相关模型的理论推导做了有益探索[13],但模型中相关参数取值的经济含义仍不明确,缺少经济学角度的理论与运行机理支撑。克鲁格曼(Krugman)[14]也指出距离衰减指数的取值存在争论,但他认为可能非常接近于1,而国内很多研究设定该指数为2计算出的城市经济吸引区范围也和直观感受是吻合的。尹虹潘[15]建立的城市经济吸引区理论模型指出距离衰减指数应等于2/3

$\mu $ ,其中$\mu $ 为区域(包含城市及其周边农村在内的整体区域)的城市化率。该结论很好解释了国内外学者对距离衰减指数取值的差异,指数大小取决于所在区域的城市化率高低,欧美学者观察到欧美城市化率更高,因而他们所认为的衰减指数值自然就比中国学者采用的经验值更小。本文吸纳引入时间距离变量的做法[12]并使用具有明确经济含义的距离衰减指数2/3$\mu $ [15],形成如下的城市经济吸引力强度公式:其中,E为城市的经济吸引力强度,Q为以经济规模(GRP)体现的城市“质量”,

$\mu $ 为成渝城市群所在区域的人口城市化率。在此基础上得到城市经济吸引区半径距离的公式:

具体计算中根据经验进行参数赋值:经济吸引区边界的吸引力强度E=1200;用重庆市和四川省两省市的城市化率进行加权计算近似替代成渝城市群所在区域的城市化率

$\mu $ ;交通运输时速v(公里/小时)按2000年35、2005年55、2010年65、2015年70取值。 -

2000年,成渝城市群各主要城市的经济吸引区范围总体都不大,即使是重庆、成都两大中心城市也都不能将较强经济辐射覆盖到周边城市,可见虽然成渝一线(带)概念早已提出,但远没有真正成为一体化城市群。2005年基本维持了2000年的总体格局,但重庆、成都的经济吸引区半径超过50公里,并且成都的经济吸引区开始覆盖到邻近的德阳。2010年重庆、成都的吸引区半径均超过100公里,其中重庆的经济吸引区范围已覆盖广安、涪陵,并与南充、遂宁、泸州的经济吸引区产生交叠,以重庆为中心的大都市圈初现雏形;成都的经济吸引区范围进一步覆盖到眉山、资阳,并与绵阳、乐山的经济吸引区产生交叠,“成绵乐”区域初步实现对接融合发展。2015年重庆、成都的经济吸引区半径均超过了200公里,并在成渝中间板块产生直接交叠,此时重庆的经济吸引区边界延伸到重庆周边板块内较边远的达州、万州等地(黔江除外),也覆盖到成渝中间板块各主要城市;成都的经济吸引区范围延伸到雅安,完全覆盖整个成都周边板块,也覆盖到成渝中间板块各城市,至此除黔江之外其他各主要城市的经济吸引区都实现了相互间的直接或间接(多通过重庆或成都的经济吸引区实现连接)交叠关联,可以认为一个经济意义上的完整成渝城市群已经真正形成。因此,国家在《成渝经济区区域规划》实施5年后的2016年新出台《成渝城市群发展规划》显得非常及时。

一. 城市经济吸引区计算方法

二. 城市群空间经济格局演变

-

成渝城市群经济增长的空间关联网络可以看作城市群内各主要城市之间经济增长关联关系的集合,而各主要城市都是这个网络中的节点。分析空间网络关联既可以印证空间邻近关联的相关结论,也能进一步探寻邻近关联之外的远距离互动。

-

本文主要借鉴李敬等[16]建立VAR模型用格兰杰因果检验(VAR Granger causality Wald tests)判别经济关联关系的网络分析方法,利用VAR模型的非结构化特征规避缺少具体经济理论指导的局限,直接让数据“说话”。主要思路是对成渝城市群19座城市两两之间的经济增长关联关系通过格兰杰因果检验进行逐一甄别,再将所有两两经济关联集合起来形成整体经济关联网络,具体分3个步骤进行(使用Stata完成)。

变量数据处理。用城市CPI指数平减计算得到的2000年可比价GRP作为各城市的经济变量,并进行取对数处理以去除时间趋势影响。然后进行ADF单位根检验判断各变量序列是否具有平稳性,检验结果表明均不平稳且为I(1)。非平稳数据不能直接建立VAR模型,因此再次对所有变量进行一阶差分处理得到最终用于分析的差分对数变量。

关联关系检验。建立各城市经济增长变量两两之间的VAR模型进行估计,由于变量数据时间跨度不长,总体样本容量并不大,估计时针对小样本问题进行了自由度调整(dfk)。然后通过格兰杰因果检验判断各城市两两之间是否存在经济增长的动态关联格兰杰因果关系,19座城市共建立171个VAR模型进行分析。受篇幅所限,不可能将171对两两关联关系的分析检验详细结果全部列示出来,只能将检验结果的显著性汇总到下表中供参考。

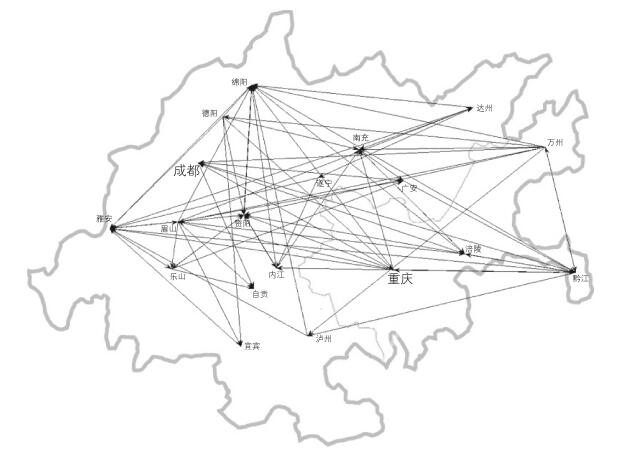

关联网络建立。本文选择以10%作为格兰杰因果检验的显著性标准①,如果两座城市之间经济增长的动态关联关系通过格兰杰因果检验,则根据其中的指向关系在图中画一条代表该指向的箭头将两座城市连接起来,箭头指向端为经济增长受影响的城市,箭头另一端为施加影响的城市。根据对成渝城市群19座城市之间共342个动态关联关系的因果检验结果,共存在70个这样的有向经济增长空间关联关系。因此,由70个带箭头的连接线共同构成了成渝城市群完整的城际经济增长关联网络图。

① 李敬等[16]用线性格兰杰因果检验方法可能会过度排除掉部分关联关系,非线性方法是更好的选择。本文受数据所限不能采用非线性格兰杰因果检验方法,因此在继续使用线性格兰杰因果检验的前提下,将甄别关联关系的显著性标准放宽到10%,算是对前述两种方法的折中处理。

-

从单座城市的对外经济关联关系总量看,眉山、黔江、绵阳、雅安、资阳5座城市的对外关系个数(包括溢出与接受)最多,都大于10个;其次是万州、重庆、涪陵、南充、德阳、乐山、内江、成都8座城市在6~10个之间;对外关联关系个数最少的是达州、广安、泸州、遂宁、宜宾、自贡6座城市,都小于等于5个。

单看溢出(即影响其他城市经济增长)关系个数,眉山、黔江、万州、重庆、德阳是前5名,都在5~10个之间;单看接受(即经济增长受其他城市影响)关系个数,绵阳、雅安、资阳、南充是前4名,都在5~10个之间(含10个)。分析净溢出情况(溢出与接受关系个数之差),万州、眉山、重庆、德阳净溢出最多,达5个及以上;绵阳、雅安、资阳净接受最多(或净溢出最少),净接受关系个数都在5个及以上;乐山、内江、泸州3座城市溢出与接受完全平衡(净溢出为0),达州、广安、遂宁、宜宾4座城市溢出与接受基本平衡(净溢出为±1)。需要指出,作为成渝城市群两大中心城市,成都对城市群内各城市经济增长的溢出影响严重不足,重庆虽对多座城市有溢出影响但对自身周边邻近城市的辐射带动也略显不足。

在单座城市对外关联关系的基础上,本文也特别关注城市区域板块之间的关联情况,毕竟每个城市区域板块就是城市群内的次一级聚落。但本文中没有像李敬等[16]那样基于网络节点等级或类型的差异进行抽象的板块(而非物理连片板块)划分,因为划分出来的不是空间经济组织意义上的现实区域板块。因此,这里按照上文划分的重庆周边、成都周边、成渝中间三个城市区域板块进行分析。

① 其中,gk为本城市板块的城市个数,g为成渝城市群的城市个数,(gk-1)/(g-1)为城市群中某个城市区域板块的内部关系期望比例[16]。

根据成渝城市群三个城市区域板块的关联情况,按照板块模型关系评价指标[16-17]对各城市板块进行类型判断,结果表明:重庆周边板块属于经纪人板块,板块内各城市之间的经济关联关系相对不多,但既溢出又接受外部关系,且溢出关系数量远多于接受关系,是净溢出较多的经纪人板块类型;成都周边、成渝中间两个板块都属于主受益板块,板块内部的城际关系比例较高、外部关系比例相对较低,并且外部关系中更多是接受关系而溢出关系较少,但仍有一定的对外溢出,因此不是极端的净受益板块,其中成都周边板块比成渝中间板块净受益更多。特别需要重视的是,成渝中间板块存在被边缘化的迹象,板块整体对外经济关联偏弱,板块内的遂宁、宜宾、自贡是成渝城市群内单座城市对外经济关联最弱的3座城市。

一. 城际经济关联的网络分析方法

二. 城际及板块间的经济关联特征

-

正如上文指出的那样,城市群发展中的空间经济格局是外在体现出的经济景观形态,而城际经济关联则是支撑发展的内在组织机制,把这两方面割裂开来不利于全面把握城市群发展。反之,在研究中将这两方面结合起来可以相互印证。

-

原倩[18]采用Portnov等[19]及Portnov和Schwartz[20]的方法,将城市空间隔离程度(IS)和边缘性(IR)之比定义为集群程度(ic),反映城市融入城市群的程度。

其中,城市i的隔离程度(ISi)用其一定空间范围内的城市人口总量表示,Pj代表该范围内第j个城市的人口数量;城市i的边缘性(IRi)用其与最邻近的大城市k的距离dik测度。

基于城市经济吸引区改进后的城市集群程度计算方法可以用于更准确的延伸分析。与上文中对经济吸引区的分析类似,其中的距离变量用时间距离t代替空间距离d能够更好体现交通(速度v)改善带来的经济联系加强。将上述计算公式修正为:

其中,交通运输的时速v(公里/小时)仍参照上文按2000年35、2005年55、2010年65、2015年70取值,k可能是重庆或成都(因具体城市而不同)。

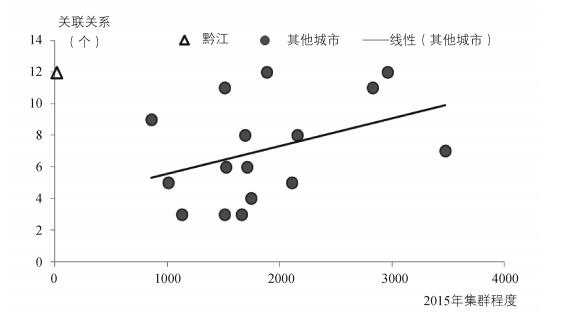

此外,原倩[18]处理上述“一定空间范围”的做法,直接对所有城市都固定设为150公里距离内(或稳健性检验中的其他固定距离),也不太恰当。因为这个“一定空间范围”必须是与城市i存在相互作用、相互影响的区域范围,显然每个城市所能影响到的区域范围存在较大差异,城市规模越大影响越大,城市连接周边的交通越便捷影响越大。可将与城市i存在经济吸引区直接交叠及一阶间接交叠的相关城市纳入“一定空间范围”来弥补设为固定距离的不足,计算出2015年成渝城市群17座城市(不包括重庆、成都,因为自身是中心城市导致公式中与最近中心城市距离为0而无法计算)的集群程度。将各城市的集群程度与上文得到的关联关系个数进行比较,黔江的集群程度极低而关联关系个数较多作为异常值剔除掉,其他城市(16座)的集群程度与经济关联关系个数总体呈正向变化趋势。由此,基于城市经济吸引区的延伸分析,从一个层面支持了网络经济关联分析的结论。

-

从单座城市之间的经济关联关系来看,上述网络分析中得出的70个城际经济关联关系中,发生在城市经济吸引区直接交叠及一阶间接交叠城市之间的关系共48个,占总数的68.57%,如果参照以上将黔江作为异常值剔除掉的做法(城际经济关联关系总数减少为58个),则该占比将提高到82.76%。这从一个侧面表明,城市群中基于空间交互作用而形成的城际经济关联是主流,而超越城市经济吸引区空间交互产生的经济关联相对更少。因此,以城市经济规模、所在区域整体城市化水平、城际地理空间距离、交互便捷性(交通速度与时间距离)等为基础计算出的城市经济吸引区虽然看不见也摸不着,却又能够在很大程度上反映出现实中多数城际经济关联的发生。

从不同城市区域板块的经济关联特征来看,上述网络分析的结论也可以印证城市经济吸引区的存在。比如,网络分析表明重庆周边板块内部的城际经济关联关系数量与成都周边板块存在较大差距,印证了城市经济吸引区分析得出的结论,即成都周边板块各城市的经济吸引区交叠融合程度明显好于重庆周边板块,2015年重庆周边板块内万州、达州的经济吸引区只是与中心城市重庆的经济吸引区相交而尚未完全叠合,黔江的经济吸引区更是还没有与重庆的经济吸引区相交,而在此前的几个研究节点,上述城市的经济吸引区均相互分离。这在很大程度上是因为重庆周边板块内相邻城市的直线距离基本在100~250公里左右,成都周边板块内的这一距离范围仅为60~120公里左右。城市之间较大的空间距离意味着板块内单位面积的城市密度更低,小范围内的城市化水平

$\mu $ 也就越低,从本文城市经济吸引区公式中距离衰减指数(即2/3$\mu $ )的取值可以知道这也会影响板块内城市之间的经济吸引力强度,由此文中距离衰减指数的经济含义也得到了城市区域板块经济关联特征的印证。再如,网络分析表明成渝中间板块的对外经济联系偏弱、有被边缘化迹象,这也支持了城市经济吸引区格局演变的结论,成渝中间板块各城市比其他很多城市都更晚融入重庆和成都的经济吸引区,即便到2015年已经同时被两大中心城市的经济吸引区覆盖却也只是处于边缘地带。

一. 空间经济格局对经济关联关系的佐证

二. 经济关联关系对空间经济格局的印证

-

本文分别采用基于经济学视角改进的引力模型、基于VAR模型的网络分析方法探讨了2000-2015年期间成渝城市群的空间经济格局和城际经济关联,并将两方面结合在一起互为印证支持,更好把握成渝城市群的发展情况。研究发现,19座城市经过长期发展中的交互影响,从外在空间经济景观上讲已真正形成了各城市经济吸引区对接融合的完整成渝城市群,从内在经济组织机制上讲也初步形成了基于城际交互关联的经济网络,成渝城市群的发展进入高度一体化的新阶段。相关研究结论与日常经验观察总体一致,能够较好反映出成渝城市群的发展现实。与此同时,分析结果也表明发展中存在部分问题:第一,作为成渝城市群两大中心城市的重庆和成都自身发展不错,但对其他城市发展的溢出带动不足,特别是成都亟待加强这方面的作用。第二,重庆周边板块可能是受到所处自然地理条件的影响,各城市之间的空间距离偏大,带来板块内城际对接交互不够等问题。第三,成渝中间板块处于两大中心城市辐射的末梢,与其他城市的经济关联偏弱,没有很好融入城市群整体发展格局,存在被边缘化的风险。上述发现也为成渝城市群未来补齐短板提供了以下政策启示。

-

对接国家“一带一路”建设和长江经济带发展机遇,进一步增强重庆和成都两大中心城市自身经济实力,深入查找各自经济溢出带动能力不足的原因,通过辐射引领周边城市促进成渝城市群整体发展,在国家对外开放和区域协调发展中发挥更大作用。重庆支柱产业多元化不够,关联带动作用的发挥局限于少数支柱产业链上的分工协作,可重点通过供给侧结构性改革和内陆开放形成更加多元的产业支撑体系,并特别注重增强现代服务功能,扩大辐射带动领域,使周边更多城市受益。成都产业结构偏服务化,生活性服务业主要是本地化消费而对周边带动不足,生产性服务业与周边城市的实体生产结合不够紧密,可重点避免经济结构过度服务化,更加注重相关服务业发展中与周边城市实体生产的深度结合。

-

解决重庆周边板块内部城际经济关联不足的问题,可从两方面入手。第一,以重大交通基础设施(高速公路、高速铁路)更好连接板块内各城市,特别是便捷连接周边城市与重庆,虽不改变空间距离却可缩短时间距离和降低广义“交易成本”,这也是文中多次强调时间距离在现代区域发展中重要性的原因。第二,加大重庆周边板块次级城市密度,上文距离衰减指数的经济含义表明区域城市化水平越高则城市的经济吸引强度衰减越慢,加大城市密度能提高城市化水平,因此可培育更多次级城市来增强板块内城际经济吸引。四川省1997-2000年期间新设眉山、资阳两个地级市以行政手段加大成都周边次级城市密度,重庆市也可以培育永川、合川等作为重庆主城周边的重点次级城市,提升板块整体发展水平。

-

成渝中间板块的边缘化问题,既有区域经济空间自组织规律作用下处于两大中心城市辐射末梢的区位劣势影响,也有重庆直辖后四川省在政策取向上弱化川渝合作、集中发展成都周边的影响。第一,可通过成都发展东拓借助天府新区建设、成都代管简阳及成都第二机场运营等加大与成渝中间板块的经济互动对接,通过重庆加大渝西片区的发展力度实现经济西进拉近与成渝中间板块的距离,两大中心城市的经济重心向中间靠拢可以使成渝中间板块的相对区位得到极大改善。第二,需要川渝两省市切实破除行政藩篱加强合作,使地处川渝交界地带的成渝中间板块各城市(均在四川省境内)既基于经济和行政关联与成都加强联系,也避免省市边界成为阻挡各城市接受重庆经济辐射的行政“玻璃幕墙”。

DownLoad:

DownLoad: