-

高等教育是培养高素质人才、生产前沿知识、推动技术创新的重要阵地,是知识经济时代形成和提升国家综合实力的重要载体。由于"一带一路"沿线国家高等教育总体实力在国际竞争中处于劣势,提升高等教育竞争力成为各国优先关注的重要事项。自"一带一路"倡议提出以来,沿线国家聚力"一带一路"教育共同体建设,推动教育领域互联互通和人才培养培训合作,为构建沿线国家多元化教育合作机制奠定了有利条件。基于各国高等教育发展指标的大数据分析,科学把握沿线国家高等教育竞争力水平,深入研究影响各国高等教育发展的关联性因素,提出沿线国家高等教育深化合作的可行性建议,受到当前各界广泛关注。

HTML

-

高等教育竞争力概念来源于国际竞争力领域。1994年,世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理学院(IMD)在《全球竞争力报告1994》中,将国际竞争力定义为"一国或一公司在世界市场上均衡地生产出比其他竞争对手更多财富的能力"。1997年,经济合作与发展组织(OECD)提出,国际竞争力是"一国能在自由和公平的市场条件下生产产品和服务,而这些产品和服务既能满足国际市场的检验标准,同时又能长期保持和扩大该国人民的实际收入的能力。[1]"概言之,高等教育竞争力即高等教育系统在参与全球竞争中所拥有的相对优势和能力体现,主要包括高等教育的人才培养能力、科技创新能力、社会服务能力与国际合作能力四个构成要素。

-

高等教育竞争力评价是近年来国际学术界的热点话题。一是高等教育竞争力与国家经济发展间关系。莱恩(LANE J)等人设计了高等教育对经济发展作用的测验方法,研究了大学与经济增长和国家竞争力间关系[2]。迪尔(DILL D)等人分析了OECD各国公共政策对知识经济和高等教育系统的影响[3]。二是高等教育竞争力指标构建与大规模比较研究。里斯本委员会参考OECD的教育评价指标构建了国家高校竞争力评价体系并开展了实证研究[4]。阿纳托利等人(ANATOLI A)选取UNESCO数据库中与高等教育相关的12个指标,对全球32个国家的高等教育质量水平进行了排名[5]。三是对高等教育中某一项竞争力状况的比较研究。帕夫林(PAVLIN S)等人调查研究了欧盟国家4.5万名高校毕业生的就业能力[6],卡诺伊(CARNOY M)等人运用产品指数测算办法研究了"金砖四国"工程专业学生的教育质量[7],阿德奇维利(ARDICHVILI A)等人比较研究了"金砖四国"的人力资本水平[8]。

国内学者围绕高等教育竞争力内涵与评价指标展开了卓有成效的研究。一是大规模国际比较研究。王素等人从高等教育发展水平和贡献两个维度,构建了包括12项指标的高等教育竞争力评价指标体系,以此测评53个国家的高等教育竞争力状况[9]。周群英等人运用因子分析、线性加权方法和聚类分析实证研究了41个国家和地区的高等教育国际竞争力[10]。二是国情相似国家或地区间高等教育竞争力比较。徐燕琴以新加坡和香港为例,比较研究了两地的研发投入和人才制度保障与高等教育竞争力间的关系[11]。唐晓玲以第四轮学科评估结果和全国教育统计数据为数据源,研究了中国省域高等教育学科实力差距[12]。三是"一带一路"沿线国家高等教育竞争力相关研究。谷媛媛等人研究了来华留学生教育与缓解生源国贫困间关系[13],刘筱等人研究了"一带一路"沿线国家留学生教育发展水平[14],吴薇等人研究了沿线国家女性高等教育入学机会[15]。

-

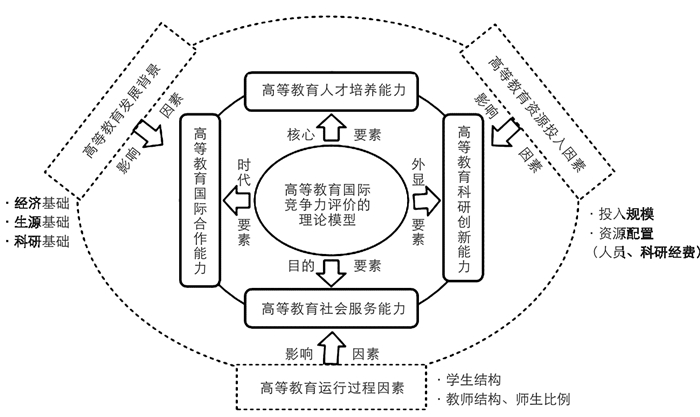

梳理文献发现,高等教育竞争力评价多从高等教育系统的规模、投入、结构、治理、效益、功能等维度开展,包括高等教育规模与生源、学术基础设施(规模、环境);教育财政投入与科研经费投入(投入);高校学生结构、教师结构、专业学科设置(结构);高水平人才培养能力、知识生产与科研创新能力、高等教育系统满足经济发展与合作的能力(效益、功能)等。本研究认为,体现结果产出的效益与功能要素直接体现高等教育竞争力水平,属于高等教育竞争力的构成要素,而规模与环境要素反映了高等教育发展背景,投入与结构要素代表了高等教育运行过程。基于此,本研究提出了内外圈层高等教育竞争力评价模型(见图 1)。

该理论模型包括内圈与外圈两部分。内圈是评价指标的构成要素,以高等教育系统的人才培养能力、科研创新能力、社会服务能力与国际合作能力为评价内容。外圈是影响高等教育竞争力水平的关联性要素,包括发展背景、资源投入与过程运行三方面,作为解释高等教育竞争力水平的要素,但不参与评价指标体系的构成。

-

内圈由反映高等教育结果与产出的竞争力水平指标构成。其中,人才培养能力包括人才培养规模与质量两个二级指标,人才培养规模体现一国人力资本存量,人才培养质量预示高水平人才状况。科研创新能力包括科研生产力、影响力、发展力和创新力四个二级指标,其中科研生产力考察高等教育系统的科研产出规模,科研发展力用于预测高等教育系统的学术发展潜力,科研创新力反映了研究的原创力水平,科研影响力考察高等教育系统的学术辐射范围。社会服务能力代表了高等教育系统参与国家经济与创新活动、满足社会需要的能力,体现在高等教育对社会经济、国家技术创新和科研成果转化方面。国际合作能力体现在国际化师生、国际化学术成果和国际化办学三方面。基于数据可获得角度,本研究最终选取了15项指标进行各国高等教育竞争力评价(见表 1)。

外圈由反映高等教育发展环境和过程的关联性要素构成。其中,高等教育发展背景因素反映高等教育发展的社会环境与基础设施,主要体现在经济发展水平、人口结构、生源基础等方面。高等教育资源投入因素是维持教育系统有效运转的必要物质条件,主要体现在政府高等教育财政投入规模,以及由人员经费和研发经费构成的教育事业经费。高等教育运行过程因素包括内部结构与外部国家治理能力方面。基于数据可获得角度,本研究选取了15项影响各国高等教育竞争力水平的指标进行关联性分析(见表 3)。

本研究所有数据均来自国际权威机构的统计报告或公开数据库,时间节点以2018年为主,或选择相邻年份补充。其中,"ESI论文总数""高被引论文数""ESI论文总被引次数"以及"热点论文数"均来自基于Web of Science核心合集七大索引数据库(SCI、SSCI、A & HCI等)的ESI数据;"高等教育满足经济需求的评价"来自瑞士洛桑国际管理学院(IMD)的《2019世界竞争力报告》;"每百万人口专利申请数""产学研合作评价"来自世界经济论坛(WEF)《全球竞争力报告2019》;"ARW世界大学学术排名"与"世界大学排名"分别来自上海交通大学和泰晤士高等教育(THE)网站;"教师薪资占高等教育机构开支比例"数据来自世界银行教育统计数据库,"政府治理效能排名"来自世界银行全球政府治理指标(WGI);"高等教育毛入学率"等其他指标全部来自联合国教科文组织统计研究所(UIS Statistics)的在线数据。中国的部分数据来源于《中国统计年鉴2019》、中国国家统计数据和教育部网站公开信息。

一. 相关研究与文献述评

二. 评价模型与框架结构

三. 指标体系与数据来源

-

据新华丝路网统计,目前"一带一路"沿线包括65个亚非欧国家和地区。由于缅甸等15个国家的相关数据严重缺失,本研究选取其余50个国家为样本,采用因子分析法和系统聚类法对样本国家的高等教育国际竞争力进行实证研究,并结合各国竞争力因子表现与客观数据,整体分析"一带一路"沿线高等教育竞争力状况。

-

因子分析是通过研究相关系数矩阵的内在联系,找到关键变量以描述原始变量间相关性的降维统计分析方法。本研究对各指标数据进行无量纲化与Z值标准化处理,然后对所有指标进行KMO统计检验和巴特莱特球形检验,其中KMO值为0.726,Bartlett球形度检验P值小于0.01,说明这15个评价指标数据适合进行因子分析。之后采用主成分分析法提取因子,并运用最大方差法对15个高等教育竞争力评价指标进行旋转,发现初始特征值大于1的因子共有四个,累计解释方差变异82.462%。具体而言,因子1包括"热点论文数""高被引论文数""ESI论文总被引次""ESI论文总数""ARWU前五百比例"和"THE前五百的比例",共解释高等教育竞争力评价总方差的39.192%。因子2包括"高等教育毛入学率""博士生比例""劳动年龄人口受过高等教育的比例"和"每千名就业人数中研发人员数",共解释总方差的15.361%。因子3包括"产学研合作""每百万人口专利申请数"和"高等教育是否满足经济的需求",共解释总方差的15.271%。因子4包含"入境流动率"和"国际科研合作论文比例"2个变量指标,共解释总方差的12.638%。表 1汇总了各指标变量对应四个公因子的得分系数。

根据因子分析函数模型,本研究分别计算50个样本国家在四个公因子中的得分,其中F1为"科研创新能力因子"得分,F2为"人才培养能力因子"得分,F3为"社会服务能力因子"得分,F4为"国际合作能力因子"的得分,按照F=(39.192F1+15.361F2+15.271F3+12.638F4)/82.462公式加权求和,最终得到"一带一路"沿线国家高等教育竞争力评价总体得分及排名情况(见表 2)。

研究发现,一是"科研创新能力因子"在所有公因子中所占比重最大,因此该因子得分较高的国家在高等教育整体竞争力中的排名也较高。在高等教育竞争力总排名中位列前15名的国家,半数以上同样位于科研创新能力因子前15位。二是总排名前列的国家,除高等教育竞争力总分明显超越中后游国家外,各公因子得分也较为突出,如新加坡在高等教育人才培养(6.05)、中国大陆在高等教育科研创新(6.16)、以色列在高等教育社会服务(7.11)、卡塔尔在高等教育国际合作(4.8)等领域表现突出。三是整体排名落后的国家四个子项表现都落后,哈萨克斯坦、北马其顿、老挝、孟加拉国、柬埔寨、尼泊尔、黑山、摩尔多瓦、蒙古及波黑等排名靠后国家,其高等教育科研创新、人才培养与社会服务能力均较为落后,统计后的平均排名分别为41.5位、36.9位和40位。四是排名中游的国家总体得分差距不大,但部分国家在各公因子间排名存在较大差异,如波兰、伊朗、俄罗斯与土耳其的高等教育科研创新能力表现优异,阿塞拜疆、菲律宾与印度尼西亚的高等教育社会服务能力处于偏上水平,但是其他方面存在明显不足。

-

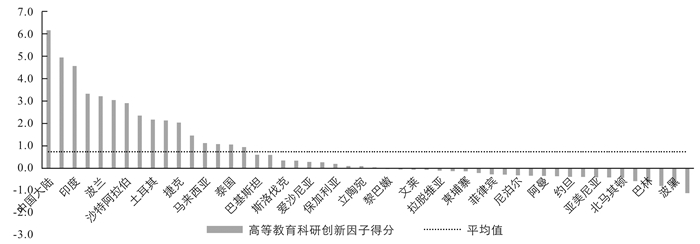

根据各国科研创新因子得分计算可知,"一带一路"沿线国家高等教育科研创新因子(F1)平均得分为0.738。除中国、新加坡、印度、以色列等11国的表现超越沿线国家平均水平外,其余国家在该因子上的得分明显低于均值(见图 2)。

高等教育科研创新能力名列前茅的中国、新加坡、以色列、波兰及伊朗在科研论文总数、论文被引量、热点论文数及高被引论文数等指标表现较为突出。上述5国在2018年的ESI科研论文总量为725 864篇,论文总被引量为8 468 165次,高被引论文数为8 734.4篇,热点论文数约为325.6篇,InCites基本科学指标排名均位于全球前10%。其中中国大陆在科研论文总量、高被引论文数、热点论文数等指标上具有突出优势,但是多数国家科研产出规模较小。从全球高等教育机构排名看,沿线国家中进入ARWU排名前500和THE排名前500的比例分别为0.34%、0.17%。中国大陆有58所高校入选ARWU榜前500,14所高校入选THE榜前500,以色列、新加坡、沙特阿拉伯、伊朗、印度、马来西亚等国也分别有1~6所高校入榜,具备一定高等教育科研影响力和社会声誉。但是超过70%的样本国家没有大学入榜,表明该区域高等教育机构的整体社会声誉及其科研的国际影响力急需提升。阿特巴赫(Philip G. Altbach)认为,当今世界高等教育依然未改变"边缘与中心"的格局,高竞争力的研究型大学集中于极少数发达国家[16]。本研究佐证了这一结论。

-

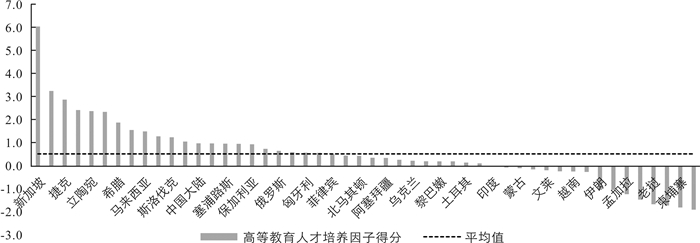

通过对各国人才培养因子计算发现,"一带一路"沿线国家高等教育人才培养因子(F2)平均得分为0.738。由图 3可知,约半数的国家超越或接近区域平均水平,新加坡在人才竞争力方面具有明显优势。

从高等教育毛入学率来看,沿线国家平均高等教育毛入学率已达到51.03%,初步达到高等教育普及化标准。其中希腊(136.6%)、土耳其(95.43%)、拉脱维亚(88.1%)、新加坡(84.8%)、乌克兰(82.6%)和俄罗斯(81.9%)的高等教育毛入学率超过80%,人才队伍基数较大;但老挝(14.9%)、柬埔寨(13.14%)、尼泊尔(12.4%)和巴基斯坦(9.1%)的高等教育仍处于精英化阶段。从受过高等教育的劳动年龄人口比例来看,沿线国家平均比例为23.87%,新加坡(46.7%)、阿联酋(50.66%)、以色列(59.33%)、亚美尼亚(43.52%)、立陶宛(34.28%)、爱沙尼亚(40.29%)、塞浦路斯(37.79%)等国的比例超过30%,劳动力资源素质较高。在博士生培养比例上,沿线国家平均比例约为1.76%,捷克(6.67%)、爱沙尼亚(5.51%)、斯洛伐克(4.7%)、马来西亚(3.36%)、拉脱维亚(2.76%)等国比例较高,中国(0.85%)、老挝(0.02%)、科威特(0.07%)等约半数国家的博士生培养比例低于1%。在研发人员方面,沿线国家每千名就业人员中研发人员的平均比例为5.35%,以色列(23%)、斯洛文尼亚(15.2%)、新加坡(14%)、捷克(13%)和希腊(12.1%)的研究人员规模较大。整体而言,沿线国家高等教育初步迈入普及化阶段,高等教育规模及预备人才队伍不断增大,但在高水平创新型人才培养方面相对落后,人力资源总体质量有待加强。

-

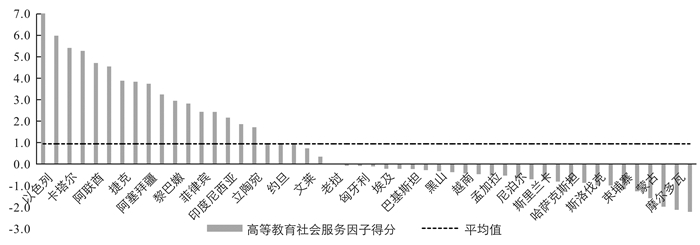

根据各国社会服务因子得分可知,"一带一路"沿线国家高等教育社会服务因子(F3)平均得分为0.937。由图 4可发现,区域内部出现较为明显的分化,以色列、新加坡、卡塔尔等国家的高等教育社会服务能力明显位于均值之上,而排名中后的俄罗斯、越南、哈萨克斯坦、摩尔多瓦等国则处于平均水平之下。

从产学研合作评价看,2019年IMD全球竞争力报告中,以色列(5.7)、新加坡(5.3)、马来西亚(5.1)、卡塔尔(5)、阿塞拜疆(4.6)、阿联酋(4.6)等国的社会声誉较高,高等教育、科技创新与社会生产结合较好;而尼泊尔(3)、蒙古(2.8)、伊朗(2.7)、北马其顿(2.8)、波黑(2.4)等国的产学研合作较弱。从每百万人口平均专利申请数量看,2019年WEF全球竞争力报告显示,沿线国家的专利申请呈现"少数突出,多数趋0"的特点,以色列和新加坡的数值分别高达118.7个和207.6个,斯洛文尼亚(51.6)、匈牙利(20.2)、中国(14.5)等国也均有一定程度专利产出,但多数国家的专利产出较弱。从高等教育满足经济需求的社会评价(1-7)看,沿线国家平均得分为3.85,多数国家在平均水平以上,其中新加坡(5.8)、阿联酋(5.3)、马来西亚(5.2)、黎巴嫩(5)、巴林(4.6)等国表现突出,高等教育对经济发展的贡献较为明显,而蒙古(2.8)、罗马尼亚(2.8)、埃及(2.5)等国的评价得分较低。总体看,沿线国家高等教育社会服务能力较为适中,教育、科技转化为生产力的表现得到社会基本肯定,高等教育对推动经济发展、服务社会需要起到较为显著的作用。

-

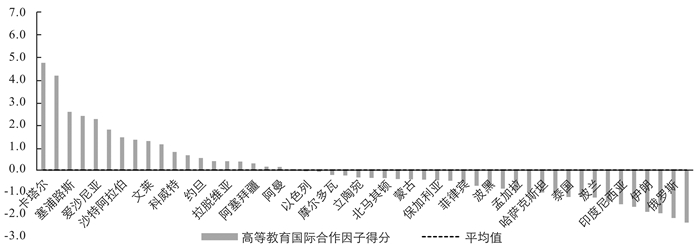

根据各国国际合作因子得分可知,"一带一路"沿线国家高等教育国际合作因子(F4)平均得分为0.004,近半数国家的得分超越或接近均值(见图 5)。卡塔尔、阿联酋等中东国家高等教育国际化程度较高,半数以上国家在该项得分低于平均分。

从ESI科研论文的国际合作比例看,沿线国家科研产出的国际合作比例已经达到54.2%,其中卡塔尔(81.3%)、蒙古(92.5%)、柬埔寨(93.6%)、老挝(95.2%)等国所发表的高质量科研论文中,80%以上是通过国际合作完成,印度尼西亚(18.2%)、印度(17.8%)的国际合作论文比例低于20%,其余国家大多超过半数。从入境流动率来看,沿线国家的平均国际学生入境流动率为5.71%,约旦(13.5%)、阿联酋(33.6%)、卡塔尔(34.2%)、塞浦路斯(17.5%)和捷克(12.5%)国际学生占比较高,国际化程度明显;中国(0.4%)、印度尼西亚(0.1%)、越南(0.2%)、孟加拉国(0.1%)、黑山(0)的学生国际化程度较低。整体而言,"一带一路"沿线国家高等教育国际化进程发展势头迅猛,较为重视科研的国际交流与合作,而在学生结构方面缺乏多元性,需要进一步加大高等教育对外开放与国际交流。

一. 基于因子分析的高等教育竞争力水平总体排名

二. 沿线国家高等教育科研创新能力解析

三. 沿线国家高等教育人才培养能力解析

四. 沿线国家高等教育社会服务能力解析

五. 沿线国家高等教育国际合作能力解析

-

基于"一带一路"沿线国家高等教育竞争力测评结果,本研究继而运用灰色关联分析法,将影响高等教育竞争力的关联性因素与高等教育竞争力的四个子项进行关联分析,以探寻高等教育发展背景因素、资源投入因素与运行过程因素及其包含的各个指标对"一带一路"沿线国家高等教育竞争力因子的影响程度。

-

影响高等教育竞争力的因素包括高等教育发展背景、资源投入与运行过程三大维度。基于数据可获得和学者观点,本研究确定了影响高等教育竞争力水平的15个因素。在经过对原始数据的无量纲化处理、计算指标体系的关联系数、计算灰色关联度并进行大小排列,最终得出各影响因素对科研创新、人才培养、社会服务和国际合作四个子项的重要性程度。之后,采用Pearson相关性分析,揭示各影响因素与四个子项间的正、负相关性及其密切程度。最后,综合关联度排序与相关系数统计得出影响高等教育竞争力的主要因素。表 3为各影响因素与四个子项的关联度和相关系数结果。

从表 3可知,各影响因素的关联度基本超过0.6,说明本研究选取的高等教育竞争力影响因素指标与高等教育竞争力各子项间均有一定程度的关联性。在使用SPSS统计软件对15个影响因素进行Pearson相关分析后发现,各影响因素与高等教育竞争力四个子项间有42处存在显著相关,占比达70%。另有部分相关系数大于0.8,存在高度相关,说明本研究选取的高等教育国际竞争力影响因素具有较强说服力。

-

由表 3可知,在影响科研创新因子的因素中,关联度大小排序为:r9>r8>r3>r4>r5>r2>r12>r15>r14>r1>r6>r7>r10>r11>r13,其中呈现显著相关的影响因素指标有X1、X3、X4、X8、X9和X15,与关联度排序具有一定相似性。可见,高等教育科研创新能力的主要影响因素有科研经费投入(X8、X9)和高等教育经费总投入规模(X3、X4)。

具体从科研经费投入比例看,"一带一路"沿线国家高校科研经费占该国总经费比例的平均值为34.3%,位于高等教育科研创新因子排名中上游的国家,如俄罗斯(95.16%)、立陶宛(79.75%)、爱沙尼亚(73.95%)、塞浦路斯(65.91%)、斯洛伐克(51.19%)、希腊(48.47%)等国高校科研经费投入均明显超过平均值;沿线国家总体研发经费占GDP比例的均值为0.83%,中国(2.15%)、新加坡(2.17%)、以色列(4.54%)、波兰(1.03%)等科研创新竞争力强国的总体经费占比也位于沿线国家前列。从教育投入规模来看,沿线国家高等教育经费支出在政府总支出以及GDP中占比的平均值分别为2.58%和0.75%,位列科研创新排行前30%的新加坡(5.27%、0.82%)、印度(4.01%、1.1%)、伊朗(5.97%、1.12%)、马来西亚(4.21%、0.97%)等国的高等教育经费投入规模也同样超越了大部分沿线国家。

-

由表 3可知,在影响人才培养因子的因素中,关联度排序为:r5>r2>r10>r4>r8>r3>r9>r15>r6>r1>r14>r13>r12>r7>r11。其中与高等教育人才培养因子呈显著正相关的指标有X1、X2、X3、X4、X5、X8、X10和X15,相关系数分别为0.501、0.792、0.612、0.513、0.793、0.803、0.620和0.709,与关联度排序基本一致。可见,高等教育人才培养能力的主要影响因素为社会经济背景(X2)、高等教育生均经费投入(X4)、科研经费投入(X8)以及学生结构(X10)。

从客观数据来看,高等教育人才培养能力因子排名中位列前5的新加坡、阿联酋、捷克、以色列和立陶宛,其人均GDP明显超过沿线国家平均水平的13 354美元,分别为57 714、40 699、20 380、40 544以及16 810美元。其次,高等教育生均经费指数在沿线国家的平均值为0.197,斯洛文尼亚(0.24)、波兰(0.25)等人才培养优势国家也有较为优异的表现。其三,沿线国家整体5A类学生,即学术研究型学生比例为70.46%,约旦(87.20%)、巴林(85.80%)、印度(86.50%)等部分高等教育竞争力发达国家及中等发达国家的研究型学生比例更是超过80%。第四,科研经费投入在高等教育人才培养能力中也发挥着重要作用,主要体现在研发人员比例上。

-

在影响社会服务因子的因素中,关联度排序为:r15>r8>r1>r11>r2>r9>r13>r3>r10>r7>r4>r5>r12>r14>r6,与高等教育社会服务因子得分呈显著正相关的因素为X1、X3、X4、X8、X9和X15。因此,高等教育社会服务能力的主要影响因素为政府治理效能(X15)、科研经费投入(X8、X9)和教育生源基础(X1)。

一是治理效能的影响。在世界银行公布的"一带一路"国家政府治理效能数据中,排名百分比前10的国家有新加坡(100)、阿联酋(90.38)、文莱(87.02)、以色列(86.06)、爱沙尼亚(84.62)、斯洛文尼亚(83.17)、马来西亚(81.25)、立陶宛(80.77)、拉脱维亚(79.81)及捷克(78.37),其高等教育社会服务能力排名同样也在前20以内。二是科研经费投入,尤其在专利申请数量与高等教育满足经济需求评价方面,沿线国家的每百万人口专利申请数量和高等教育满足经济需求,与科研经费投入比例比也呈现显著正相关。三是生源基础的影响。沿线国家平均受教育年限为10.47年,而以色列(13.04)、新加坡(11.62)、阿联酋(12.11)等高等教育社会服务竞争力优势突出国家在该指标的表现均已超过平均水平。

-

在影响国际合作因子的因素中,关联度排序为:r2>r1>r6>r15>r8>r10>r4>r12>r9>r5>r7>r3>r11>r14>r13,其中前四个因素的关联度大于0.6,关联性较强,其余因素位于0.4-0.6之间,关联性相对较弱。相关系数发现,与高等教育国际合作因子得分呈显著性相关的因素为X1、X2和X6,和关联度排序具有一致性,表示社会发展背景(X1、X2)、以及高等教育人员经费投入(X6)与政府治理效能(X15)是影响高等教育国际合作与交流能力的重要因素。提取政府效能和官方援助与国际合作因子做Pearson相关分析发现,社会发展水平与入境流动率、科研论文国际合作比例呈现显著正相关,其中阿联酋、卡塔尔、捷克等国际学生比例较高国家,其社会经济基础与受教育程度也相对较高。同时,奖学金制度、政府治理效能对高等教育国际合作的影响主要表现在入境流动率的变化上,二者呈现显著正相关,Pearson相关系数分为0.561、0.543。

综合各影响因素与四个因子的灰色关联度和相关性分析发现,影响高等教育竞争力的因素集中在以三下方面。一是高等教育发展背景中的生源基础与经济基础,包括人均受教育年限和人均GDP。英国高等教育学家阿什比提出,"大学是遗传与环境的产物"[17],高等教育的发展不仅受益于学术研究等"遗传"基础,同样依靠国家经济、文化、科技发展等社会"环境"。二是高等教育资源投入规模与科研经费投入比例,包括高等教育经费占政府支出比例与占GDP比例、国内研发经费占GDP比例以及高校科研经费占总科研经费比例等,对扩大高等教育规模,提高人才培养质量和科学研究具有积极作用。而国家奖学金也在一定程度上影响"一带一路"沿线国家高等教育的国际交流与合作能力,在提高留学生入境流动率方面尤为明显。三是高等教育运行过程中的政府治理效能,对高等教育服务社会经济发展、参与国际交流合作有着重要影响。此外,学生结构一定程度上影响高等教育人才培养竞争力,其中学术研究型学生作为知识经济时代的后备人才,其比例与数量的变化影响着高等教育质量。

一. 高等教育竞争力各影响因素总体关联度

二. 影响科研创新因子的因素与关联度

三. 影响人才培养因子的因素与关联度

四. 影响社会服务因子的因素与关联度

五. 影响国际合作因子的因素与关联度

-

落实"一带一路"教育行动计划,促进高等教育领域深度合作与互学互鉴,提升"一带一路"沿线国家高等教育整体竞争力,需要从政策、机制、平台、环境等方面推进。

-

本研究发现,政府治理效能与高等教育竞争力的多个因子表现具有显著相关。为此,沿线国家一是要着力提高教育治理能力,推动高等教育治理结构多元化,发挥高校、企业、市场及其他社会力量的主体作用,构建开放灵活的高等教育治理体系。二是加强机构建设,成立一个包括政府、高校、评估机构以及知名专家等在内的高等教育合作管理委员会,统筹推进高校交流合作事宜,建立多功能、多层面的定期和不定期的会晤以及交流研讨制度,强化各方在日常运作领域的信息沟通。三是着眼长期规划,在《推进共建"一带一路"教育行动》框架下,制定《"一带一路"沿线国家高等教育合作中长期发展规划》,集聚优质教育资源,打造多层次的教育交流合作平台。四是健全政策体系,推动沿线国家学位、学历、学分等高等教育资历的关联互认制度,在学分认定、成绩管理、学位授予方面制定统一标准,为学生互换和联合培养提供政策保障。

-

各类国际组织及其规范在高等教育合作发展中发挥着日益重要的作用。《推进共建"一带一路"教育行动》提出,要"充分发挥国际合作平台作用",助力沿线国家交流教育发展先进理念,促进"一带一路"高等教育国际竞争力整体提升。一是发挥好全球性与区域性政府间组织和论坛的作用,如上海合作组织、亚太经合组织、东南亚国家联盟、阿拉伯国家联盟、非洲联盟等国际性组织,以及"一带一路"国际合作高峰论坛、中非合作论坛等。二是发挥好区域性高校联盟和论坛的作用,如丝绸之路大学联盟、"一带一路"高校战略联盟、中俄大学联盟、中阿大学校长论坛等区域性合作平台。三是发挥专业性、行业性大学联盟的作用,如"一带一路"标准化教育与研究大学联盟、"一带一路"铁路国际人才教育联盟、"一带一路"矿业高校联盟等平台作用,在人才培养与科学研究等领域展开更广泛合作。

-

科研创新是高等教育竞争力的重要成分。一是设立高等教育科研基金,聚焦新一代信息技术、生物、新能源、新材料等新兴产业与前沿领域,以项目资助方式鼓励沿线各国科研人员协同攻关。二是加强国际科研合作平台建设,通过共建联合实验室、国际技术转移中心等方式,为沿线各国高校科研工作者科研合作与交流奠定基础。据统计,截止2019年中国科研机构和高校牵头成立的"一带一路"研究平台和机构已达300多家,在开展联合攻关、成果转化与高层次人才培养等方面发挥了重要作用[18]。三是构建更加紧密的科研集群。研究显示,"一带一路"沿线亚洲国家已经形成了三个研究集群,分别是以中国、新加坡、印度等科研强国为代表的前沿学科集群,由马来西亚、伊朗等科研较发达国家组成的优势学科集群,以及由泰国、孟加拉国等科研欠发达国家组成的农业科学必需学科集群[19]。基于各国科研水平,未来应推动建立层次化、差异性的科研共同体。

-

人才培养是"一带一路"倡议深层次推进的关键。一是大力提升高等教育合作办学层次。目前沿线国家间合作多以短期体验项目、交换留学生、双重学位项目为主,联合培养、境外办学等高层次合作较少。应鼓励实力强的高等教育机构,集中优势学科和教育资源开展高水平合作办学,聚力建成一批具有国际影响力和区域特色的高等教育机构与专业学科,建设一批高水平大学国际联盟[20]。二是共建共享教学资源与管理系统,包括联合开发在线课程、合作建立海外研修基地、开发国际化人才教学管理系统等,服务人才的国际化培养。三是完善"一带一路"跨境人才奖学金体系。本研究发现,官方援助奖学金制度与入境流动间存在显著相关性。推动沿线国家高等教育人才培养的国际化,可适当增加跨境人才专项奖学金,尤其是提高面向研究生等高层次人才的奖学金比重。中国政府自设立"丝绸之路"专项奖学金以来,沿线国家留学生人数的持续增加就是例证。

-

"国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。"政治互信、经贸合作和人文交流是新时期中国开展外交合作的主要支柱。一是增进政治互信,着力建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,构建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容的人类命运共同体。二是推动沿线国家包容性经济增长,在贸易保护主义、反全球化思潮有所抬头背景下,沿线国家应积极推动区域整体经济发展和社会建设,支持沿线各国推进工业化、现代化和提高基础设施水平的现实需要,从而为高等教育合作夯实经济基础[21]。三是推动各种人员往来以夯实高等教育合作的民意基础。尽管新冠肺炎疫情在短期内会对人员往来产生负面影响,但不会改变国际合作与交流大趋势,各国应在尊重国情差异基础上,努力克服意识形态、宗教信仰、语言文化等障碍,进一步完善人文交流的体制机制,为高等教育国际合作培育互信互助的外部环境。

DownLoad:

DownLoad: