HTML

-

留守儿童是指因父母双方或一方外出务工6个月以上而被留在户籍所在地,不能和父母双方共同生活在一起的未成年人[1]。在留守家庭中,亲情不完整、监护制度缺失等不良经历可能会使子女在成长过程中感知到更多的被忽视,产生更低的安全感,并对留守儿童的心理适应和社会适应造成负面影响[2-3]。已有诸多学者基于变量中心的视角,通过对留守儿童社会适应的均分或总分高低进行整体性评价,发现留守儿童的社会适应状况显著差于非留守儿童[4]。深入探究留守儿童社会适应的现状特点及其影响因素,可以为促进留守儿童良好的适应与发展提供理论依据和实践参考。

然而,社会适应状况复杂多样,以变量为中心的分类方式容易忽视组内群体的异质性,不利于人们理解留守儿童社会适应的模式特征。相对地,以个体为中心的潜在剖面分析方法不再根据被试的总分或者平均分的高低进行分组,而是将具有相似作答反应模式的个体划分为同一类别,以达到不同类别间差异最大、类别内差异最小的效果[5]。目前,只有较少研究采用此方法探讨了留守儿童社会适应的分组特征。例如,黎志华等人[6]和黄月胜等人[7]的研究发现,留守儿童的情绪和行为问题可划分为适应良好组、适应困难组/多重问题组、行为冲动组/冲动不友善组;胡义秋等人[8]的研究发现,留守儿童的焦虑情绪可以分为严重焦虑情绪型、中等程度焦虑情绪型、低焦虑情绪型;吉园依等人[9]的研究发现,留守青少年健康危险行为可分为高危险行为组、高自我伤害和自杀行为组、中等危险行为组、低危险行为组。以上研究结果均表明,留守儿童的社会适应在间接测量指标上存在明显的分类特征。然而,这些间接测量指标只能反映社会适应的某个或某些方面,不能很好地展示社会适应的整体情况,有必要采用直接指标再次考察留守儿童社会适应的分类特点。因此,留守儿童的社会适应在直接测量工具上是否同样具有一定的类别特征,这是本研究关注的首要问题。

另外,探究留守儿童群体异质性的影响因素以及了解社会适应类别特征的形成机制是本研究关注的另一个重要问题。在学校积极心理学的热潮和素质教育背景下,关注留守儿童自身特征,重视提升其内在心理品质以促进社会适应水平的提高变得极为重要。首先,积极青少年发展观认为,关注、挖掘和培养未成年人自身的优势与潜能,能够有效促进他们的良好适应[10]。其次,心理素质发展理论认为,心理素质是普遍适用于我国学生群体的一套全面、综合、积极的心理品质或心理特性,它参与心理活动的各个方面,是学校心理健康教育的关键所在[11-12],因此探讨心理素质对留守儿童社会适应的影响具有重要的本土意义。一般而言,当遇到心理困扰时,心理素质较高的个体大多能够自行恢复,不太可能出现严重的精神问题和适应不良问题;相比之下,心理素质较低的个体更有可能患有心理障碍或适应问题,并且无法自行恢复[13-14]。在以往研究中很少有学者关注心理素质对留守儿童社会适应的作用,目前仅有一项研究从变量中心的视角揭示了留守儿童心理素质与社会适应的正相关关系[15]。那么,心理素质的高低对留守儿童社会适应类别的影响又是怎样的呢,本研究将进一步探讨这一问题。

综上所述,目前考察留守儿童社会适应类别特征及其异质性成因的研究均较少。因此,本研究旨在采用潜在剖面分析方法对留守儿童社会适应的特点进行探讨,以揭示不同类别的社会适应模式及其在性别等人口学变量上的分布特征,以及各类别在心理素质水平上的差异,以期为有关部门制定帮扶政策或开展长期心理干预提供科学指导。

-

采用线上施测形式在网上发布调查,通过方便取样的方法共收集到来自重庆、四川、贵州、山东、福建等省市的17 375名留守儿童的问卷数据。其中,男、女生人数分别为8 815人(50.73%)、8 560人(49.27%),中、小学生人数分别为8 854人(50.96%)、8 521人(49.04%),居住在农村、城镇的学生人数分别为10 859人(62.50%)、6 516人(37.50%),留守时长为0.5年~1年、1年以上的学生人数分别为11 078人(63.76%)、6297人(36.24%)。此外,研究对象的年龄范围在7岁到18岁之间,平均年龄为12.78岁(SD=2.51)。

-

该问卷由潘彦谷等人修订而成[16],包含认知品质、个性品质和适应性品质3个维度,用于测量留守小学生的心理素质情况。问卷共27题,每个维度9题,采用1(非常不符合)~5(非常符合)点计分,均分越高表示心理素质水平越高。在本研究中,小学生心理素质问卷的验证性因素分析拟合良好,χ2=6 065.91,df=321,CFI=0.93,TLI=0.93,RMSEA=0.05,SRMR=0.04;心理素质的内部一致性系数为0.96,各维度的内部一致性系数在0.89~0.94之间。

-

该问卷由胡天强等人修订而成[17],同样包含认知品质、个性品质和适应性品质3个维度,用于测量留守中学生的心理素质情况。问卷共24题,每个维度8题,采用1(非常不符合)~5(非常符合)点计分,均分越高表示心理素质水平越高。在本研究中,中学生心理素质问卷的验证性因素分析拟合良好,χ2=6 748.49,df=249,CFI=0.93,TLI=0.92,RMSEA=0.05,SRMR=0.03;心理素质的内部一致性系数为0.97,各维度的内部一致性系数在0.91~0.94之间。

-

该问卷由郭成等人修订而成[18],包含学习自主、生活独立、环境满意、观点接纳、个性宜人、人际和谐和集体融入7个维度。问卷共37题,其中有2个测谎题不纳入计分,采用1(非常不符合)~5(非常符合)点计分,均分越高说明社会适应水平越高。在本研究中,社会适应问卷的验证性因素分析拟合较好,χ2=19 784.55,df=553,CFI=0.92,TLI=0.91,RMSEA=0.05,SRMR=0.04;社会适应的内部一致性系数为0.97,各维度的内部一致性系数在0.82~0.92之间。

-

首先,采用Mplus7.0对留守儿童的社会适应状况进行潜在剖面分析。参考Nylund等人的做法[19],以二类别基线模型为参照点,逐渐增加模型类别数目进行参数估计,比较模型间的优劣,找到最佳模型。潜在类别模型主要的适配指标有Log Likelihood检验,信息评价指标AIC(Akaibe Information Criterion)、BIC(Bayesian Information Criterion)、aBIC(Adjusted BIC)、信息熵(Entropy),以及LMR(Lo-Mendell-Rubin)和基于Bootstrap的似然比检验(BLRT)指标等。具体地,AIC、BIC、aBIC值越低,Entropy值越高(>0.6表示模型分类正确率超过80%,>0.8表明至少90%的个体被正确归类),表明模型越优[20-21];同时,LMRT和BLRT检验的p值小于0.05表示对应的k类模型优于k-1类模型[21-22]。其次,采用SPSS21.0考察性别、学段、居住地、留守时长以及心理素质对社会适应潜在类别的作用。

一. 研究对象

二. 研究工具

1. 小学生心理素质问卷

2. 中学生心理素质问卷(简化版)

3. 少年儿童社会适应问卷

三. 统计方法

-

以二类别基线模型为参照点,逐一增加1个潜在类别,共形成4种不同类别数目的类别模型。由表 1可知,AIC、BIC和aBIC的值随着分类数目的增加而逐渐降低,表明5个类别是最优的;LMR和BLRT均达到显著(ps<0.001),表明5个类别优于4个类别,4个类别优于3个类别,3个类别优于2个类别。值得注意的是,四类别和五类别模型都出现个别类别比例过低的现象,不具有实际意义。此外,相比于2个类别,保留3个类别时的Entropy值更高;并且当从2个类别到3个类别时,AIC、BIC和aBIC指数的下降幅度最大(△AIC=92527.50,△BIC=92248.05,△aBIC=92362.46),再次表明3个类别的模型显著优于2个类别的模型。因此,我们将3个类别作为最终留守儿童社会适应的潜在分类。另外,3类别时各类别的归属概率在98.3%-98.4%之间(见表 2),表明3个类别的潜在分类可信。

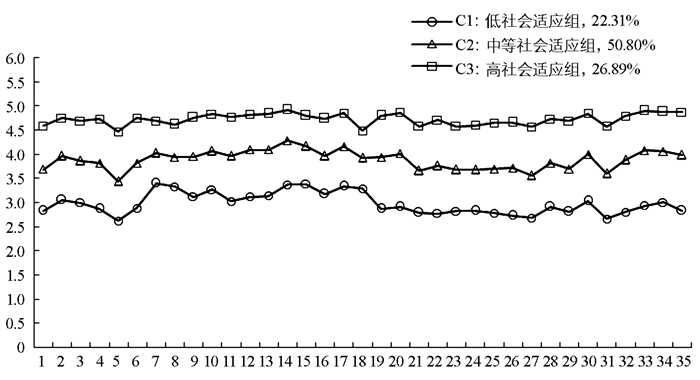

此外,社会适应潜在类别在35个题项上的分数分布如图 1,根据每个题项在各个类别上的得分特点对3个类别进行命名。C1组类别在各个题项上得分相对较低,表明该类别留守儿童的社会适应水平相对较低,故将C1组类别命名为“低社会适应组”,该类别所占比例为全部研究对象的22.31%。C2组类别在各个题项上得分处于中等,表明该类别留守儿童的社会适应处于中等水平,故将C2组类别命名为“中等社会适应组”,该类别所占比例为全部研究对象的50.80%。C3组类别在各个题项上得分相对较高,表明该类别留守儿童的社会适应水平相对较高,故将C3组类别命名为“高社会适应组”,该类别所占比例为全部研究对象的26.89%。

-

为了解性别等人口学变量对留守儿童社会适应特征的影响,本研究在对社会适应进行潜在类别分析的基础上,将性别(男=0,女=1)、学段(小学=0,中学=1)、居住地(农村=0,城镇=1)和留守时长(0.5年~1年=0,1年以上=1)作为自变量,社会适应的潜在类别作为因变量进行多项Logistic回归。在回归分析中,将C3组(高社会适应组)作为基准比较的类别,得出OR值(即Odd-Ration系数)来显示性别、学段、居住地和留守时长在社会适应不同类别上的效应。在C3组中,男生有2 285人(48.92%),小学生有2 849人(60.99%),农村学生有2 839人(60.78%),留守时长为0.5年~1年的学生有3 025人(64.76%)。由表 3结果可知,较C3组而言,C1组的男女生所占比例存在显著差异,男生显著多于女生(p<0.001),C2组的男女生所占比例不存在显著差异(p=0.766);C1组和C2组的中小学生所占比例存在显著差异,中学生显著多于小学生(ps<0.001);C1组和C2组的居住地所占比例存在显著差异,居住在农村的学生显著多于居住在城镇的学生(ps<0.05);C1组中留守时长为1年以上的学生人数比留守时长为0.5年~1年的学生人数占比大(p < 0.001),在C2组中不同留守时长的学生人数所占比例不存在显著差异(p=0.899)。

-

同样地,将心理素质及其分维度作为自变量,社会适应类别作为因变量,通过多类别logistic回归分析依次分别考察心理素质及其分维度对不同类别社会适应的影响。由表 4结果可知,相对于高社会适应组,心理素质及其认知品质、个性品质和适应性品质的得分越低,则越可能归属于低社会适应组和中等社会适应组(ps<0.001)。

一. 留守儿童社会适应的潜在类别分析结果

二. 留守儿童社会适应潜在类别的人口学特点

三. 心理素质对社会适应的影响

-

本研究发现,留守儿童社会适应存在明显的分类特征,包含高社会适应组、中等社会适应组和低社会适应组三种潜在类别。这与已有研究结果相似,再次说明留守儿童不是一个同质的群体,他们内部存在群体差异[6-9]。此外,本研究还发现中等社会适应组人数占比最大,为50.80%,且这类留守儿童在社会适应的七个维度上均处于中间水平;高社会适应组的人数次之,占比26.89%,且这类留守儿童在社会适应的七个维度上均处于较高水平;低社会适应组的人数最少,占比22.31%,同样,这类留守儿童在社会适应的七个维度上均处于较低水平。这说明绝大部分留守儿童的社会适应处于中等及较高水平,但也有约1/5的留守儿童的适应水平较差。在实际工作中,相关部门可以使用测评工具进行测查,识别和区分出不同社会适应特征的留守儿童,为他们提供个性化的指导建议和针对性的防治策略。

-

在性别效应上,相比于高社会适应组,男生在低社会适应组的占比显著高于女生,而在中等社会适应组不存在显著的性别差异。这与已有研究结果一致,说明男生的社会适应问题更突出。如黄月胜等的研究发现[7],留守男生属于冲动不友善组和多重问题组的发生比分别是留守女生发生比的1.78倍和1.59倍。究其原因,这些性别差异可能是生物学因素和社会环境因素导致的。一方面,男生受雄性激素的影响更易冲动、多动,他们在个性品质和适应性品质的发展上不如女生[16, 23]。另一方面,性别角色化使得留守状态赋予男生更强的责任与担当意识,导致他们更易产生压力和焦虑情绪[8];女生更加乖巧和温顺,容易获得和利用社会支持以及处理好人际关系[23]。因此,低社会适应组中的男生人数更多。

在学段效应上,相比于高社会适应组,中学生在低社会适应组和中等社会适应组的占比均显著高于小学生。这与已有研究结果一致[24],说明中学生的社会适应水平更低。在中学阶段,学生自我意识变强,心理发展表现出矛盾性、不稳定性。同时,人际关系变得较为复杂和多变,中学生在同伴关系中渴望获得他人的认可,因此人际关系中的受挫经历容易引发中学生出现焦虑、敏感等不良情绪以及一些偏激、冲动的行为。正如前人研究所发现的那样[25],初中留守儿童在对人焦虑、过敏倾向和冲动倾向的得分上明显高于小学留守儿童。另外,相比小学阶段,留守儿童在中学阶段的学习生活中会遇到更多的烦恼和困扰。例如,有研究表明中学生的学习压力增加,学业动机、学业表现、学业适应都呈显著下降趋势[26]。留守家庭中父母教育缺位或代养人不当的教养方式难以帮助他们顺利解决问题,因而中学阶段更易出现各种适应不良问题。

在居住地效应上,相比于高社会适应组,居住在农村的学生在低社会适应组和中等社会适应组的占比均显著高于居住在城镇的学生。这与已有研究结果一致,说明城镇留守儿童的社会适应水平要优于农村留守儿童。一方面可能是由于城乡之间教育发展不平衡,农村的可利用资源比城镇少,当农村留守儿童遇到困难时,能帮助其度过逆境的方法和途径也相对较少。因此,不管在社会支持、心理弹性还是社会适应方面,城镇留守儿童都好于农村留守儿童[27]。另一方面,大部分城镇留守儿童的家庭社会经济地位高于农村留守儿童,较低的家庭社会经济地位使得农村留守儿童在同伴关系中感知到更多的歧视[28];较高的家庭社会经济地位则能够为城镇留守儿童提供较丰富的情感支持,增强其自尊水平[29]。因此,农村留守儿童较低的家庭社会经济地位可能是导致其适应较差的另一重要因素。

在留守时长效应上,相比于高社会适应组,留守时长为1年以上的学生在低社会适应组的占比显著高于留守时长为0.5年~1年的学生占比,在中等社会适应组不存在显著的留守时长差异,说明留守时长在1年以上的学生更容易归属于低社会适应组。这与已有研究结果相似,随着留守时长的增加,留守儿童会产生更多的焦虑情绪[8],表现出社会适应困难。然而,留守儿童的社会适应过程是否会与文化适应过程的U型曲线类似[30],即随着留守时长的进一步增加,逐渐表现出恢复和适应的趋势,还有待于未来的研究进一步探讨。基于本研究结果,建议教育者或监护者着重关注留守时长超过1年的学生的社会适应情况。例如,尽可能地保持稳定的家庭结构、发挥良好的家庭功能、增强亲子关系等措施,均可促进留守儿童的适应状况[4]。

-

本研究发现,相对于高社会适应组,留守儿童的心理素质越低,越可能归属于低社会适应组和中等社会适应组。这说明留守儿童的心理素质水平越高,社会适应水平也越高[14]。一方面,高心理素质的个体对负性生活事件的易感性较低,知觉到的压力较小[13];另一方面,当高心理素质的个体遇到困难时,他们倾向于进行积极归因[31]、采取问题指向性而不是情绪指向性的积极应对方式[32],同时他们的情绪弹性水平也较高,能够使个体产生积极情绪并从消极情绪中迅速恢复[33]。因此,即便处境不利,高心理素质的留守儿童仍能适应良好。这提示我们,高心理素质是个体适应与发展的一个重要保护因素,可以通过增强留守儿童的心理素质进而提升其社会适应水平。

总的来说,本研究在大样本中证实了留守儿童社会适应的类别特征及其影响因素,这启示相关部门和工作者在全面加强留守儿童关爱服务体系建设时“不能一刀切”,应根据留守儿童的适应特征开展“培优扶弱”,进行“精准关爱”。此外,未来的研究也可以进一步考察留守类别和初始留守年龄等特征对社会适应的影响。

DownLoad:

DownLoad: