HTML

-

英雄书写是文学领域的永恒主题,“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋”[1],英雄精神融入民族血脉,凝聚成了民族的英雄情结。文学领域英雄书写本应在“当今世界正经历百年未有之大变局”的新时代释放出强大活力,但现实是英雄书写在文学领域一度遭遇困境,其传播度及影响力均不够理想。一方面是由于“‘英雄’文化内涵泛指性与实指性的二重属性”导致了“英雄观念文化形态研究与英雄文化的动态泛化表现”[2],使得英雄书写未得到应有彰显;另一方面是消费主义大众文化对主流文化与传统文化的冲击,使得文学作品中所谓“人性英雄”和“超级英雄”走向两个极端,英雄的崇高性一度面临消解的窘境,也有被影视“神剧”里所谓“英雄”的不真实夸张“捧杀”的危险。在世界文学与文化大背景下,20世纪西方文学也面临英雄退场而“反英雄”“非英雄”大行其道的困局。虽然文学领域英雄书写出现了弱化、消解的症候,但并不意味着人们不再需要英雄;反而是在全球大变局之际,当人们面临疫情席卷、能源紧缺、环境危机等种种困局之时,人们更是迫切需要英雄精神来克服困境、提振信心。显然,英雄精神不可或缺,文学领域英雄书写自应在英雄文化的宏大阵营中发挥应有的重要作用。

英雄精神引发人类的强烈共鸣,关于英雄书写的研究也引起了广泛的讨论。截至2021年9月底,中国知网以“英雄”为主题的文献已高达9万2千余篇,其中1978年以来的文献8万9千余篇。从这些文献中梳理1978年改革开放新时期(以下简称“新时期”)以来文学领域英雄书写的研究历史与研究格局,无疑可促进英雄书写研究的深化与提高。由于知网文献来源多样化,本文仅以发表于“期刊”的文献为研究数据来源。2021年9月13日以“英雄”为主题进行文学学科检索共有6 397条结果,以“英雄”为篇名检索则有3 489条结果。从历时纵向看,英雄书写研究从微观层面的人物形象及文本分析开始,逐步扩展为英雄类型的整体集合,上升为英雄书写的理论思考。从共时横向看,英雄题材、英雄类型、英雄理论“三大板块”形成了较为稳定的研究格局:就英雄题材看,英雄史诗、古典小说、武侠小说、军旅小说四大领域中的英雄书写研究较为突出;就英雄类型看,悲剧英雄令人荡气回肠、“反英雄”让人沉思反转、女性英雄突显性别政治等,分别以其突出特点成为热门类型;就英雄理论看,围绕英雄主义、英雄叙事、英雄形象等基本问题展开了广泛研究。在对文学领域“英雄”进行主题与篇名检索基础上,表 1对“三大板块”的10个研究主题进行统计,结果如下:

需要特别说明的是,表 1中的“古典小说”未列出统计数据,是因为学界常常以其中的具体作品作为研究对象,鲜少出现整体阐述的文章,而古典小说数量庞大,难以将其下所有研究文献搜罗完整,因此无法列出准确数据。

文学领域英雄书写研究成果数量虽然不少,但质量和内容上的不足也很明显,这是和整个英雄文化研究的不足相关联的。关于英雄文化研究的整体性不足,“一是对‘英雄’本体及英雄观念史研究不足,导致‘英雄’内涵较为笼统,影响了对英雄文化的准确理解;二是对‘英雄’的价值判断研究不足,导致‘英雄’高度泛化和西化,甚至将一些负面文化现象当成所谓‘英雄’,影响到国家意识形态安全;三是对社会生活实践层面的‘英雄’研究不足,导致成果多集中在文学艺术及文化娱乐领域,导致将‘英雄’在一定程度上流俗化、市场化而堕入消费主义和商品乌托邦的漩涡”[3]。在文学领域,不同时期、不同风格的作家们塑造了众多英雄形象,但英雄书写千人千面,英雄能指变幻不定,英雄边界复杂多元,带来了文学领域英雄书写研究成果的多样性和复杂性。

面对数量庞大、内容复杂的英雄书写研究成果,目前相关研究现状综述与总结相对薄弱。首先是综述性成果数量偏少,且发表层次不高。就目前笔者所见,比如韩云波、叶翔宇论述了新时代英雄文化研究的五个面向[4],柳礼泉、庞申伟综述了英雄模范与先进人物典型价值示范的研究[5],而这两篇发表在CSSCI扩展版期刊上的文章,都几乎不涉及文学领域英雄书写的研究。关于文学领域的英雄书写研究历史与现状,至今未见体系宏大、材料丰富的整体性综述文章发表,仅有的数量不多的综述性成果,大多发表时间较早,且主要集中于少数具体作家作品论题比如《儿女英雄传》[6-7]、新英雄传奇[8]等,并不能从中看到文学领域英雄书写研究的整体状况和前沿动态,影响了对英雄书写重要问题和关键问题的理解与深化。

今天,正处在面向中华民族伟大复兴开启第二个百年新征程的历史伟业之际,厘清英雄内涵,准确理解英雄,弘扬英雄精神,实现伟大梦想,有必要对文学领域英雄书写的研究历史与现状进行考察,立足未来更好地进行英雄书写的伟大事业。本文基于中国知网收录文献,对文学领域英雄书写研究成果进行总结,在对改革开放新时期以来文学领域英雄书写研究进行历时性简述的基础上,从英雄题材、英雄类型、英雄理论三个方面进行横向阐述,尝试揭示英雄书写研究的基本格局,探讨研究成就与不足,为英雄书写研究的后续发展贡献绵力。要特别说明的是,为表述简洁起见,本文所称“英雄书写”,特指文学领域中的英雄书写,并以此区别于广义的英雄文化。

-

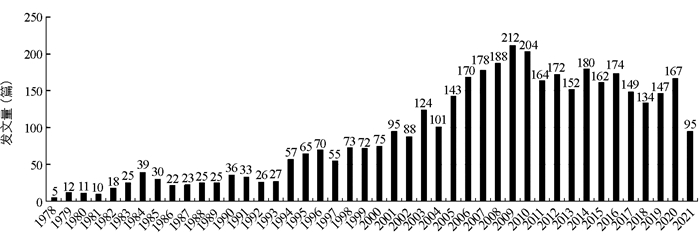

在中国知网对1978年以来文学领域英雄书写研究以“英雄”为篇名检索,结果如图 1:

从论文数量看,在缓慢持续上升之后,2009年达到文献数量峰值,其后总体维持在一定水平。整体历程可分三个阶段:(1)1978-1993年。时值改革开放初期,“随着中国大陆城市文化语境的‘后现代化’,英雄叙事更频繁遭遇消费主义话语和‘日常伦理’的消解”[9]259,文学书写主题多元化,英雄书写遭遇冷遇,宏大叙事让位于日常化、私人化写作。这一时期英雄书写研究成果较少,各研究主题未形成规模,仅在少数经典文本研究上较集中,如《水浒传》《江格尔》《格萨尔》《三国演义》等。(2)1994-2012年。“自20世纪90年代中后期以来,在新的文化整合态势下,一个新的‘英雄辈出’的时代却又再次来临。”[9]259与创作领域英雄书写的复兴相对应,研究成果数量稳定上升,2009年达到212篇的峰值。此时大众文化蓬勃发展,英雄书写以多种方式得到彰显。比如,一批年轻音乐人以流行方式翻唱革命歌曲获得成功,随后出现了大规模改编“红色经典”的影视剧现象,特别是2004年《林海雪原》改编成功之后,“接踵而来的就是把过去革命历史题材的小说或电影改编成电视连续剧或电影的热潮”[10]。此时的英雄书写热潮,综合了诸如从“英雄崇拜”到“消费怀旧”的多种文化形态与文化观念,“多种话语交织、对话、博弈”[11]的特点使之成为突出的文化现象。学术界对红色经典文本与英雄主义的研究热情高涨,出现了大量关于英雄人物分析、英雄类型考察和英雄理论思考的研究成果,对英雄本体问题开始有了关注,研究成果的学理性明显增强。(3)2012年以来。党的十八大标志着中国特色社会主义进入新时代,英雄书写研究也站上了“新的历史起点”,虽然数量上略有下降,但质量上有所上升。一方面是针对“诋毁英雄”逆流的回击,另一方面是“崇尚英雄”正气的树立。2007年以来“相继出现了针对雷锋、邱少云、黄继光、张思德等一大批英雄人物的诋毁,甚至出现了针对毛泽东的诋毁,意在通过恶意揣测、选择论证、刻意夸大等卑劣的学术不端手段,达成实施不良诱导、最后破坏风气的目的”,同时一些人“企图以西方的个人主义英雄观来颠覆和替代中国的人民英雄观”[12],这在文艺领域表现得尤为明显。2014年,习近平总书记在文艺工作座谈会上指出“在有些作品中,有的调侃崇高、扭曲经典、颠覆历史,丑化人民群众和英雄人物”[13]。2015年,习近平总书记在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上明确提出要“崇尚英雄,捍卫英雄,学习英雄,关爱英雄”[1],为新时代英雄文化与英雄书写研究提出了明确的指导思想。新时代英雄书写研究着力于具有类型意义的英雄形象阐发与英雄文化理论建构,使英雄书写研究的整体水平出现了明显飞跃。当然,在新时代尤其是第二个百年新的征程中如何深化英雄书写研究,仍是摆在学术界面前的一项重大课题。

-

文学领域英雄书写研究首先集中在与英雄具有天然关联的那些文学类型题材作品中,尤其是集中于英雄史诗、古典小说、武侠小说和军旅小说等题材领域。

-

“史诗显示了被人们视作是英雄的人物和他们的业绩”[14],英雄人物是史诗最重要的元素,荷马史诗、《贝奥武甫》等西方英雄史诗和《格萨尔》《江格尔》《亚鲁王》《玛纳斯》等中国民族英雄史诗,长期以来都是英雄书写研究的重要题材。

荷马史诗刻画了大批个性鲜明的英雄形象,《伊利亚特》和《奥德赛》通过塑造阿基琉斯与奥德修斯这两位不同特质的英雄人物,“对照了两种英雄价值:阿基琉斯式的英雄,其标志性价值是‘力量’,奥德修斯的招牌则是‘智谋’”,“阿基琉斯的英雄主义代表的是早期希腊英雄品德的最高境地,凭力量和英勇争取属于自己的荣耀,死不足惜;奥德修斯的英雄主义则突出智慧和计谋,纳入了多元的关怀:对名声、自我认知、正义和王权秩序的追求”[15]。上述两类英雄形象反映了早期西方人对英雄的认识,始终不离“力量”与“智谋”这两个核心特质,能够充分彰显其中任何一种特质的就是英雄。荷马史诗中的两类英雄虽然代表了不同价值取向,但本质上都共同指向个人英雄主义。荷马还赋予了英雄人物高贵的出身,使英雄一开始就具备先验的神圣性。与荷马史诗相比,欧洲中世纪早期英雄史诗《贝奥武甫》更注重对英雄精神品格的塑造,主人公不再是人形人性的半神,而是具有非凡伟力的人,更具有社会责任感,注重集体的利益而非个人得失。英雄的内涵在此发生了重要变化,反映出人们对英雄评价标准的改变,“由单纯的以武力和骁勇论英雄发展为更注重英雄的品德。这反映了人类由物质追求向精神追求的转变”[16],《贝奥武甫》标志着西方历史上与个人英雄主义迥然异趣的集体英雄主义价值取向的出现。

相比而言,中国传统文化对“英雄”的评判标准要更高一些,“英”代表智慧,“雄”体现力量,两种才能的结合使“英雄”近于完美,缺乏任何一方都只能算是偏才而不是“英雄”。中国少数民族史诗《格萨尔》《江格尔》《亚鲁王》《玛纳斯》等通篇闪耀着英雄主义光辉。《格萨尔》塑造了藏族人心目中理想的英雄形象,“他具有超人的智慧和指挥才能;他是利乐众生,慈悲为怀的领袖人物;他是出奇制胜,勇猛善战的神奇英雄,他具有比常人高尚的性格,在他身上既有领袖和英雄共同的本质特征,又有鲜明的个性特点”[17]。宝音达探讨了《江格尔》的英雄主义思想与蒙古族文化心理的渊源关系,指出史诗中的英雄主义精神表现为“为国家、民族或某个群体的利益主动担任重大意义的任务,并且在完成自己的任务过程中表现出来的英勇、顽强的意志、自我牺牲的气概和行为”[18]。关于苗族英雄史诗《亚鲁王》和柯尔克孜族英雄史诗《玛纳斯》,也有不少研究成果。

史诗是关于英雄的赞歌,史诗英雄是民族精神的投影,中西史诗中的英雄形象反映的是各民族早期对英雄的理解。尽管中西文化差异在所难免,但在这些英雄形象身上,可以看到史诗英雄的共同规定性,诸如非凡的身世、强健的体魄、崇高的精神品质等,代表着人类对英雄的美好设想,成为传统英雄观念的重要标志。此外,史诗英雄的塑造还往往体现出“神性和人性的统一,并经历英雄身份解构与重建的过程”[19],这使史诗英雄形象更丰满真实,更富有人情味。

-

以《三国演义》《水浒传》等为代表的经典长篇叙事文本,精心塑造了一批千古流芳的英雄形象,已沉淀为民族的集体文化记忆。对这些古典小说英雄书写的研究,涉及英雄主义精神、英雄观、英雄形象、英雄类型等多个方面。陈颖认为,以《三国演义》《水浒传》为代表的中国古代战争小说塑造了三类深受崇拜的英雄形象:智慧型英雄,勇力型英雄,以及居于二者之上的帝王或统帅型英雄,但“华夏英雄崇拜的核心标准是凌驾于智慧、勇力之上的伦理道德价值观。为此,中国古代战争小说判别英雄的标准遵奉的是道德唯上的原则”[20],道德如有亏,便与英雄无缘。从要求智勇双全到道德唯上,是中国古典英雄观念的重大转变。李庆西通过叙事话语流变的研究指出,《三国演义》《水浒传》英雄变迁的基本路径是“从弱肉强食到人性关怀,从社稷大义到江湖道义,从汉贼不两立到梁山泊与朝廷的政治妥协”[21],二者的书写策略虽然不同甚至截然相反,却同样塑造了家喻户晓的英雄形象,英雄内涵的矛盾性、复杂性与包容性于此可见一斑。

对《说唐》《杨家将演义》《说岳全传》《五虎平西演义》《万花楼》《荡寇志》等专以英雄书写为中心的明清英雄传奇的研究,也有不少成果,尤其是对英雄形象的研究颇为突出。其中颇有特色的是关于喜剧英雄或“莽汉形象”的研究,学者们对其发生机制、生成流变、个性特色、审美形态、审美价值等方面展开了探索。喜剧英雄以其滑稽形象承担了小说的娱乐功能,又往往完成了小说中最惊心动魄的关键情节如抗敌、惩奸、治恶、反昏君等,从而显现出英雄崇高性的一面。罗书华称:“正统英雄和喜剧英雄他们实质上就是一个角色的两部分。正统英雄代表的是理性和意识,喜剧英雄代表的是非理性和无意识。……喜剧英雄的莽撞言行多半还是为了正统英雄们的利益,正统英雄对他们的喝斥只不过是一种掩盖的策略而已,这种掩盖往往能使他得到更大的利益,但是喜剧英雄所言才是他们心底最真实的想法。”[22]因而,喜剧英雄才是作者真实态度的表达,理解喜剧英雄才有可能透彻理解作品。当然,明清英雄传奇小说中居于主导地位的依然是正统英雄,喜剧英雄往往听命、服从于正统英雄,说明当时的英雄观念依然以符合伦理道德标准的正统英雄为理想的英雄形象。

-

武侠小说顺着明清英雄传奇小说铺垫的道路向前发展,《水浒传》既被认为是英雄传奇,也被认为是“武侠小说中前无古人,后无来者的经典性巨著”[23]。在中国武侠小说中,正如金庸《鹿鼎记》中的江湖谚语所说“为人不识陈近南,就称英雄也枉然”,英雄始终是理所当然的大侠主角。安汝杰探讨了武侠小说的英雄书写,包括英雄生存的江湖世界、虚实共存的武功招式、英雄悲苦寂寞的内在心灵体验等[24]。骆寒超等分析了金庸武侠小说中的英雄形象,认为“金庸的武侠英雄模式是历经郭靖的人格定位、杨过的定性完形和令狐冲的移位变形这三个过程的。从变革的轨迹看,金庸对英雄的总体把握存在着从神性一步步向人性转化的倾向”,而韦小宝彻底解构了“郭靖—杨过—令狐冲”的英雄模式,宣告了英雄的出路就在凡人的欲望世界里[25]。英雄从神性向人性转化,最终走向解构英雄的“反英雄”与“反武侠”[26],这既是金庸探索武侠小说文类命运的最终结论[27],更是历史现实与世俗生活中英雄嬗变的必然。“反英雄”“反武侠”与“反崇高”,反映了武侠小说以两极化方式呈现的对于英雄的两种态度,一种是“在古龙那里,作为中国传统英雄想象的侠客,其崇高性被世俗性所替代”[28],另一种是“为天下苍生之念而赴汤蹈火的英雄侠客,展现出金庸小说的永恒价值”[29]。

武侠小说研究中常将“大侠”“侠客”等与“英雄”混同使用,他们之间无疑具有相通之处,但并不能相互替代。徐富昌认为,《水浒传》中的梁山好汉们既具备“侠”的精神追求,又以“盗”为生存方式,因此他们的身份难以界定,虽然不易对英雄与侠客作出概念上的深入探讨,但二者之间的差异却很明显:“也许上山之前,是侠客,是盗贼,上山后而为英雄。”他引用陈平原对“绿林”和“江湖”的分析认为,侠客一般不反对现行制度而绿林英雄往往揭竿而起,侠客是独立的个体而绿林英雄则是组织化的军事集团[30]。因而,《水浒传》严格说来是一部英雄传奇而不是武侠小说,只是这些英雄好汉身上富有侠义精神。侠以武犯禁,对统治者来说是一种不安定因素,因而长期以来处于社会的边缘地位;英雄则代表了国家的主流价值观,在法治社会中,游侠已经失去存在的基础,因而“争做英雄是侠者唯一的生存路径”,叶翔宇认为,在法治社会和后工业化时代,侠文化与英雄文化产生了沟通,在多方面形成同构:一是文化主体人格的趋同,表现为侠与英雄都以“为国为民”作为价值追求;二是思想文化资源的同源,即都“源于由儒家学说伦理化改造后的尚武文化”;三是文化意识形态的合流,表现在侠文化与英雄文化“通过‘民族国家’和‘人民历史’的路径在近代的实践探索中完成了意识形态的现代转型”[31]。英雄与侠具有同源性,在新的时代环境下,作为社会实体存在身份的侠虽已消失,但侠义精神不会失落,侠融入英雄及英雄文化之中,就是“创造性转化、创新性发展”的有效路径。

在现当代小说特别是“十七年”革命英雄传奇小说中,塑造了大量充满侠气的英雄人物形象,这些“革命英雄传奇成为了传统小说与当代小说的一条纽带,武侠小说的某些主导性情节在当代得以传承,侠客们的除暴安良、两肋插刀等行为被赋予了无产阶级的集体主义精神”,具体表现为这些英雄人物不仅拥有传统武侠小说中英雄的“武勇”外表,还有着“崇高的革命理想、明确的政治目标、鲜明的阶级立场等‘侠义’的当代内涵”[32],“侠”在这里与“英雄”融合起来发生了质的变化。侠元素的融入使英雄书写更添活力,增强了故事性与吸引力,但如果过分追逐离奇与惊险也容易走上歧途,影响作品思想意义的表达。

-

中华人民共和国成立以来,当代军旅小说经历了三个发展阶段,即“十七年”时期的“第一次浪潮”、南线战争催生的新时期“第二次浪潮”、新世纪英雄书写阶段。目前对这一题材英雄书写的研究主要集中在新时期与新世纪两个阶段。

英雄主义叙事一直是当代军旅小说的主体审美追求,但在1980年代中期出现了一股“祛英雄化”思潮,徐亚东指出,一些作家在反映南线战争和表现和平时期军营生活的小说创作中,有的放大了军人对英雄性品格的背离,有的对农民军人进行“审丑”化描写,疏离了英雄主义的叙事规范,消解了军人身上的英雄性与崇高性[33]。当然,也有一批作品致力于对战争中人的心灵进行剖析,宋学武的“战争心态”型小说《山上山下》《静静的山谷》《两个士兵》等作品,就将战争条件下人的怯懦、软弱与愤懑等心理状态显露无遗。这些作品突破了“十七年”时期人们所形成的“阅读期待”,英雄主体的坚韧、顽强、崇高等伟大精神消解在平凡战争个体的真实心灵中。陈怀国《毛雪》《遍地葵花》、阎连科《和平寓言》、朱苏进《醉太平》等作品也同样表现出“祛英雄化”倾向,他们将笔触伸向“农家军歌”与部队大院,消解了军人身上的崇高性与神圣性。周徐指出,进入新世纪之后,“重构英雄成为新世纪军旅小说一股自觉的潮流并取得了令人瞩目的成就”,《亮剑》《历史的天空》《我的兄弟叫顺溜》等新世纪军旅小说塑造了独具个性的英雄形象,“他们有着以往英雄人物不曾有过的人情味、烟火气、草根性,又有着超越表象的坚毅、不屈和忠诚,他们不再是成为‘人’的英雄,也不再是成为‘英雄’的人,而真正成为了他们自己”,《楚河汉界》《士兵突击》等作品“不仅将人物的个体命运跟民族、国家的命运血肉相连,而且将其心路历程与情感世界延伸向历史,升华于哲思”,新世纪军旅小说“对英雄的命运有了更多元的理解和更深入的探索,从而使当代军旅小说中的英雄第一次有了‘命运感’”[34]。郑丽娜等认为,作家们通过“在现实生活与复杂矛盾中塑造英雄形象”,“在家国情怀与历史担当中弘扬中国精神”,使军旅小说中的英雄主义得到回归,而“坚守英雄叙事,高扬中国精神,警惕、回避另类化与世俗化的审美误区”[35]是使军旅小说思想与艺术得到提升的重要途径。由此,军旅小说的英雄形象得以彰显,英雄精神得以弘扬。

综上所述,学界对文学领域英雄书写的研究,主要集中在英雄史诗、古典小说、武侠小说和军旅小说中,文学作品中最富英雄主义气质的人物形象得到彰显,勾连起一条贯穿古今的英雄书写线索,清晰地揭示了各个历史阶段英雄形象的特质及英雄观念的转变。

一. 英雄史诗

二. 古典小说

三. 武侠小说

四. 军旅小说

-

在英雄书写史上,学界关于英雄类型的划分众说纷纭。比如卡莱尔把“英雄”分为“神明英雄”“先知英雄”“诗人英雄”“教士英雄”“文人英雄”和“帝王英雄”六大类型[36];潘天强将中国古代英雄分为民族英雄、帝王英雄、民间英雄和武侠英雄等四类[10]。由于不同维度的分类标准和不同学者的英雄观念,对英雄类型的划分并无定论。根据英雄书写研究的具体情形,新时期以来有三种英雄类型受到了较高关注,即悲剧英雄、反英雄、女英雄。

-

关于什么是“悲剧英雄”,学界主要有两种认识:其一,悲剧英雄不局限于传统悲剧中的“英雄”与“伟人”,还包括作为戏剧中心的普通人,有学者指出,“悲剧英雄并非与悲剧如影随形,它只是一个特定历史时期的产物”,自文艺复兴时期开始,“悲剧的崇高性以及悲剧英雄才逐渐地成为人们的悲剧审美的范式”[37];其二,悲剧英雄不再是戏剧主角,而是广泛出现在各种艺术形式中的具有悲剧命运、高尚品德的传统英雄形象,“当我们细细品味作为我国文学‘源头’的古代神话传说,却不难感受到一种强烈而浓郁的悲剧氛围。其中众多的神性英雄以其崇高的精神、执著的追求、慷慨的死难和献身,铸造了恢闳而伟岸的悲剧英雄群象”[38]。

“悲剧”本是一个西方概念,当前对“悲剧英雄”的研究也主要体现在西方文艺作品中。楼成宏通过与“反英雄”进行比较,总结了“悲剧英雄”的四个特征:其一,就人生境遇而言,悲剧英雄与反英雄同样陷于某种困境;其二,传统悲剧英雄拥有“为了某种理想和信念,不畏险阻,不恤其身,拼搏到底的道德勇气和执着意志”;其三,悲剧英雄对不公正的社会现象、不遂意的境况,在反抗的力度、范围和持久性上较为强力;其四,悲剧提出和解决的是生命最高深的问题,所以“悲剧英雄所面临的人生问题是具有本体性意义的”[39]。

悲剧英雄“不畏险阻、不恤其身、拼搏到底”等精神品质深刻影响着对“英雄”的认定与取向。张振军就古代神话中悲剧英雄的特点进行分析,认为“悲剧意识”是一种“趋向于理性的思维形式”,悲剧英雄是“一种‘原始文化’与‘理性文化’的神奇交融”;悲剧英雄“与人一样经受死亡与道德的考验”,“他们身上的神性逐渐淡化,而代之以愈来愈多的人性”;悲剧神话凸显出悲剧英雄的壮美与崇高品质[38]。神话中救民于水火而不惜牺牲自己的英雄,成为千百年来为国为民的英雄原型。悲剧英雄常处于困境之中,有学者谈到在塑造悲剧英雄时要遵循一些基本原则,如处理好厄运与悲剧人物的关系:“厄运不是偶然砸向悲剧人物头顶的瓦块,它是与悲剧人物的行动相伴而生的”,“厄运是悲剧英雄伟大的一部分”;如果书写的是普通的市民生活,就要努力从英雄人物的自我斗争中提炼出具有普遍意义的欲望;要“处理好他所要面对的‘敌人’”,因为敌人越可怕,胜利就越光荣,英雄的崇高性也就越能得到体现[37]。

悲剧在西方起源甚早,悲剧英雄概念已被普遍使用,但悲剧英雄书写的研究还存在一些问题,比如:对悲剧英雄概念拿来就用,未加辨析,没有充分说明其内涵;对悲剧英雄的分析并未严格区分属于戏剧还是其他艺术形式,往往一概而论;与西方悲剧英雄的研究成果相比,关于中国悲剧英雄的研究成果较少。

-

“反英雄”是西方社会背景与文化语境下出现的概念,因而目前的研究成果主要是对西方“反英雄”的研究。赖干坚指出,“反英雄”是“二次大战后兴起的后现代主义小说的人物品格”,是“当代对上帝和人类都已不相信的后现代作家所创造的,与传统的英雄品格和审美观相对抗,并且蕴含着反异化、反精神危机意向的一种角色”[40]。师琳指出,“所谓‘反英雄’,是指解构人们印象中那些英雄的形象,或者只关注那些生活中最为庸常的生命”[41]。王岚认为,“‘反英雄’不是‘反面人物’或‘反面角色’的同义词,而是对文学作品中某类人物的统称。从表面上看,他们可能卑微琐碎,对社会政治和道德往往采取冷漠、愤怒和不在乎的态度,甚至会粗暴残忍,但他们的动机并不邪恶,体现了作者对‘英雄’概念的分解和拆卸”[42]。

在对“反英雄”作品的研究中,学者们把握了“反英雄”对传统英雄形象与英雄品格进行消解和反叛的特质,但在“反英雄”出现的时间上意见不一,不利于准确理解其概念。王岚从“反英雄”的反叛性出发,认为“‘反英雄’是伴随着‘英雄’的产生而产生的”,因而将17世纪的《堂吉诃德》《天路历程》等都归为“反英雄”文本,扩大了“反英雄”的范围,她认为:“平民生活一旦进入艺术核心、成为‘主角’,就意味着‘英雄’的衰退,‘宏伟’、‘远大’、‘崇高’的集体理想的瓦解,以及‘高大全’形象或概念的消失。信心、追求都是在张扬个性,在小说中,平民获得了独立而鲜明的人格地位,这标志着普通人的解放:他们已脱离了‘英雄’的母体,开始了平凡的生命。这就是实质意义上‘反英雄’主题的开端。”[42]但这样一来,“反英雄”也就丧失了其作为文学术语的特指意义,成为“反”英雄。楼成宏从“反英雄”的时代背景出发,认为“反英雄形象那些乖张荒唐的行径和纷乱杂陈的思想,所体现的正是一个缺乏信仰的时代所特有的文化病症,表现出一种具有典型意义的文化困境”,因此,“反英雄是20世纪出现的一种新的审美类型,是当代社会危机和文化危机的产物”[39]。由于不同角度形成了两类“反英雄”,一是特指一种文学现象,二战后金斯莱·艾米斯、约翰·韦恩、约翰·奥斯本、哈罗德·品特等作家作品中反映的战后人们理想破灭、迷茫绝望的生存状态,进而促成了“反英雄”这一术语的诞生,作为特殊时代背景下的产物,也作为特定术语显然不宜无限放大其内蕴;二是作为一种对正统和传统文化反叛的代表,在约定俗成的使用上,其内涵已与这一特定术语的意旨不同。

关于“反英雄”的特征,沈建翌分析了美国当代的“反英雄”,指出他们对一切传统价值观念的怀疑和否定、孤独与追求等特征[43]。在中国作家中,王朔作品中的主人公通常被认为是“反英雄”:“他们都蔑视传统和公认的习俗;都有一种深度的不安定感与浮躁;对过去漠不关心,对未来不去思索,全身心投入的人生是今天;他们都看不起循规蹈矩,以愤世嫉俗的眼光审视一切。”[44]怀疑一切、否定一切的“反英雄”其实并未放弃对追求的渴望,只是前途的黯淡、目标的缺失为他们带来了无法排遣的失望与痛苦。赖干坚指出“反英雄”与“非英雄”共同的特征在于缺乏传统的英雄品格、自我不稳定而处于分裂状态、处于某种困境之中因而往往充当受难者和牺牲品,不同之处则在于“反英雄”对异化的体验具有较清醒的认识,并与现代非人社会相对抗,追求自我本质的实现[40]。总体来看,“反英雄”的特征包括三个方面:第一,清醒的反思意识;第二,怀疑和否定一切传统价值观念,具有反抗精神,追求自我本质的实现;第三,矛盾的人格、分裂的个性、意志的缺乏。上述三个特征,使其往往身处困境而充当着受难者和牺牲品的角色。

-

在古典女性英雄书写的研究中,庆振轩等论述了其源流演变:较早的章回小说《三国演义》中女性还未获得独立地位,水浒三女杰是较早出现的女英雄形象,她们“已约略具备了古典小说中巾帼英雄的基本特点——以奇为美,以奇貌、奇能、奇智显示出诱人的艺术魅力”。明代中叶,一批影响深远的英雄传奇故事相继问世,产生了杨门女将、梁红玉、陶三春、花木兰、樊梨花等家喻户晓的巾帼英雄形象,“在这一系列巾帼英雄形象中,相貌的奇美、奇艳为主色调”,并且“武艺更加超群、才智更为出众”[45]。李宏波认为,相对于女性作为男性英雄形象的陪衬,明清英雄传奇小说中的女性英雄具有鲜明的特点:她们“不是以零散的点缀式的形态出现,而是摆脱了陪衬地位,成为重要角色甚至主要角色出现”,“多以群体形象出现,形成了数量可观的女性英雄群体”;她们在武功、法力与容貌上更上一层楼,“逐步呈现出一种武功与美貌兼备的形态”;“虽然女性英雄在战场上纵横驰骋,气势上压倒男性,但在情感上却完全是一副女子心肠”[46]。

对于古典女性英雄形象的塑造手法,陈顺馨提出了“雄化”修辞策略:“女英雄形象第一个而又是最明显的特征是‘像男人’,因此,塑造这类形象的基本修辞策略是‘雄化’。‘雄化’是突出女性人物‘雄’的一面,即让她们在外貌、言行举止和工作表现上贴近男性和模仿男性,并进一步引导她们加入男性的世界、认同她们的价值观直至得到他们的认许和接受,最终成为‘英雄’人物。”[47]比如《水浒传》女英雄的塑造,便通过对她们外貌描写的妖魔化、性格描写的非女性化,夸张地描绘她们作为英雄的雄化特征。但同时,《水浒传》又通过名字、身份、排名以及命运结局的安排,反复强调她们作为女人所应有的低下、从属地位[48]。花木兰虽以独立的女英雄形象活跃于各种艺术形式中,但通过分析其形象的演变可以发现,忠义的符号体系与民族国家话语在不同时期对花木兰进行着性别整合[49]。

在清末民初救亡图存和女权观念西风东渐的时代背景下,女英雄高频出现于报章新闻,也成为晚清“新小说”中的独特人物形象,甚至出现了与女英雄相关的概念群如“英雌”“女雄”“女杰”“女中华”“佳侠”等,这些都是历史上从未有过的。这些概念不仅“拓展了国人关于女性的思想空间和深度,显示了国人在思维方式上逐渐表现出的对女性在公共领域中获取社会事功能力的重视”,也“使得人们在考虑社会问题时,往往容易与妇女联系起来,……思考妇女在社会改革中的位置和作用。有时,这种价值倾向性对社会整体的诱导性极强,会在社会各阶层产生连锁反应,成为一种社会思维心理和社会风尚”[50]。从词汇构成看,以“英雌”为代表的相关概念族群是在与英雄相关概念的基础上制造的,是对男性主体的英雄观念的反拨,尽管这些概念并未流行起来,但依然意义重大。

女性真正成为英雄主体是在现当代文学中才得以实现的。在当代军旅小说如姜安《走出硝烟的女神》、项小米《英雄无语》、裘山山《我在天堂等你》、朱秀海《音乐会》、简嘉《与谁相伴》、邓一光《想起草原》等作品中,“这些文本呈现了与女性主义的发展同气相求的特征”,同时也体现了作家在“英雄”概念上新的理解[51]。

综上所述,在本节论述的悲剧英雄、反英雄、女英雄三种类型中,各自显现了其明显的特点。悲剧英雄不仅指涉传统意义上身份高贵的英雄,还指向作为戏剧中心的普通人。这一倾向在反英雄书写中进一步强化,虽然专注于书写平庸的人生,但反英雄往往在内心深处表露出英雄气质或在平庸生活中做出英雄行为,然而书写视点下沉使得英雄品格消沉也是不争的事实。女英雄打破了传统固有的英雄书写性别格局,女性的独立价值得到认可。除以上英雄类型外,民族英雄书写也受到了一些关注,但因为其研究一方面与史诗英雄重叠,另一方面多是从历史英雄角度展开的,故本文未对其集中论述。

一. 悲剧英雄

二. 反英雄

三. 女英雄

-

随着对英雄的认识越来越深入,当下研究能够脱离简单化的感性描述而上升至理性探索,理论研究逐渐增多。本文对文学领域英雄主义、英雄叙事、英雄形象等理论成果进行说明。

-

“英雄主义”是一个复杂的概念,“不同的历史时期英雄主义有不同的内涵,不过它有共同的所指,即是在主动承担和完成具有重大社会意义的活动中表现出的自我牺牲气概和行为。它表现为勇敢、奋不顾身和自我牺牲的精神”[52]。也有人称其为“人类社会不断由野蛮向文明演进的过程中逐渐形成的一种具有集体意识的精神价值观,是属于意识形态层面的价值判断”[10]。

不少学者特别关注到了英雄主义文学的发展流变。从文学发展史角度看,“英雄主义文学经过了神性英雄主义、历史英雄主义、个人英雄主义和革命英雄主义的发展历程”[53]。讨论最多的是当代文学中的英雄主义书写,刘永丽指出,“在当代文学史上,有关英雄主义的问题,似乎一直是和现实主义文学创作联系在一起的”,从1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》开始,大体可以归结为这样一个变迁过程:中华人民共和国成立后文艺创作领域里倡导英雄主义,改革开放前以“三突出”原则圣化英雄,新时期文学创作“多元化”出现普通而真实的英雄,1980年代中后期英雄主义在文学作品中消隐,1990年代文学创作价值观迷乱的文化背景下英雄主义如明日黄花[52]。英雄主义不是稳定而单一的价值判断,“运用得好就会使人物形象变得更加生动,更具有时代意义;如果处理不好,反而会损害人物形象,而且这种损害造成的影响是致命的,深远的”[10],当代文学中的英雄主义书写也曾经一度呈现出“由社会理想主义到个性主义再到赤裸的个人主义的变化轨迹,显示出令人悲哀的‘精神滑坡’”[54]。

随着市场经济的发展,文学商品化色彩越来越严重,文学越来越边缘化,英雄主义书写更加艰难,文坛掀起了一场“人文精神大讨论”,呼吁重建人文精神。进入21世纪,《英雄无语》《亮剑》《我是我的神》《圣天门口》等英雄主义叙事作品将英雄主义重新拉回文艺创作之中。可以说,“它的新世纪的兴盛既有政治的惯性,也有审美需求的惯性;既有对现实文化处境的反抗,也有对历史认知的反思。但无论如何,其中的关键因素还在于英雄主义自身品质的召唤,这是理解新世纪英雄主义再兴的一个基本前提”[55]。英雄主义高度的正义感和道德意识、充满强烈的不可调和的矛盾斗争、艰难与曲折的历史叙事、宏大而庄严的审美追求等[53],为人们树立了楷模,同时“赋予人类生存本身以意义,提升人类的精神境界,不断地把人类引向新的精神天地”[52],始终充当着“信仰之花”“成人童话”与“精神良方”的角色[56]。另外,人类的英雄情结也在其中发挥着重要作用。从上古的神话传说和历史中的英雄故事,到如今的武侠小说、科幻小说以及融合了多种类型元素的网络小说,英雄情结从未消散。英雄情结“是以英雄为指归的一种认知和情感的心理活动,这种活动具有超乎一般的精神能量的释放”[57],作用于艺术作品中时,能够为作品增添美与激情,增强作品的艺术感染力,同时,为作品营造出积极向上、奋发进取的精神氛围。

英雄主义在当下回归,“英雄主义的当代书写”随之得到突显,其中最重要的是英雄书写的“时代性”与“人民性”特征。叶李指出,书写成功人士的英雄叙事不能仅与世俗成功划上简单的等号,仍需“坚持道德价值的传达,彰显超越性的理想信念、建构现代性的精神维度、引导塑造现代国民性”,“凡人”是“这伟大时代的构筑者,更是英雄所由来”,要注重对“凡人英雄”的塑造[58]。傅道彬强调,“新时代的英雄主义文学是对中华民族走向强盛的史诗性书写。新时代的英雄主义文学的英雄性应该从人民性出发,显示鲜明的个性,闪耀人性的光辉,具有历史反思精神,体现崇高的审美追求”[53]。李萍谈到英雄塑造的“继承性”,“既要延续经典作品中对于‘革命英雄’的着力建构,亦需全面观照现代生活语境下‘平民英雄’的精神力量,从而塑造出体现时代精神和人民审美理想,具有新颖生动的个性和丰富多彩内涵的社会主义新人形象”[59]。

就书写方式来看,雷登辉认为,“重塑英雄形象正是实践‘当代性’的尝试”,一是“需要警惕二元对立思维方式对‘英雄’概念的遮蔽和限制”;二是“恢复英雄作为‘人’的血肉之躯的基础”,即重建“身体性”,这是“重返英雄书写‘当代性’的重要路径”[60]。叶李提到,讨论英雄书写的“当代性”,首先应“警惕把‘英雄’缩减为一种‘名’或作为一种观念的‘出场’”,要拒绝“伪英雄”书写;需要“恢复、重塑个体的历史主体意识,建构‘内在于历史之中’的‘非虚构’的历史主体”;还应注意含有“异质性”维度的书写,即这种“当代性”“不只是体现为对时代的颂歌,对于‘当代’的肯定,还在于看到其中‘深刻的矛盾、复杂和不完美’,并面对这一切‘展现出清醒的批判意识和不屈不挠的改善意志’”[60]。

-

“英雄叙事”是“作者在英雄理念的指导下通过‘文学想象’塑造出英雄形象的过程”,也是“叙事主体在整合了诸多的因素之后承载着诸多文化理念和情感的对象物”[61]。陶东风认为,“英雄是一个共同体精神信仰的肉身化;而讲述或者聆听一个关于英雄的故事,则是对一个共同体的历史、现在、未来进行自觉判断和响亮召唤的仪式性过程”[9]250。因而,英雄叙事不仅是作者英雄理念的表达,也是对一个共同体集体经验、记忆、认知、身份的确认。

英雄叙事研究主要围绕分时段、作者、作品三方面展开。以“英雄”为叙事对象的长篇小说,几乎引领和规范了整个革命历史和社会主义建设的全过程[55],其中“十七年”文学英雄叙事是研究的重点。李宗刚对“十七年”文学英雄叙事的特征、内在逻辑、发展脉络等方面进行了深入考察,认为这一时期英雄叙事最鲜明的特征是处于主流意识形态的引导之下,主要遵循《在延安文艺座谈会上的讲话》和革命现实主义创作的基本原则[62],其英雄形象是对主流意识形态所认同的英雄理念的一种注释和证明[61]。“十七年”文学英雄叙事在“文艺为人民大众,首先是为工农兵服务的方向的规定下,强调了‘新的人民的文艺’营构的美学目标”,从新的审美范式到新的美学目标构成了“十七年”文学英雄叙事的内在逻辑[63]。从发展脉络看,“十七年”文学的英雄叙事除了在显性层面上展开英雄叙事之外,还在主流意识形态框架下糅进了个人化的审美情调,传达出属于个人的审美情趣[64]。

-

英雄书写研究中对英雄形象的探讨,成果多集中在各类题材中的英雄形象及英雄形象的具体类型研究中,对英雄形象的本体性研究不多,如对“英雄形象”的概念就很少有文章对其进行解释,这就导致不同领域学者们对英雄形象的理解大相径庭。就文学领域来说,有学者认为,所谓英雄形象,指的是“客观存在于文本世界中的英雄客体,他们作为独立的存在,已经以文本的形式存活于我们的文学之中”[61],并以此区别于作为历史存在的英雄人物。

在英雄书写史上,英雄形象一开始就被赋予了神性和人性的双重特质,既具有普通人所不可企及的非凡力量,又同普通人一样无法规避生老病死。只是在书写过程中,随着人的理性意识的增强,英雄形象的神性特征逐渐淡化,人性因素逐渐突出。在民族国家观念演进背景下,英雄逐渐成为民族国家核心价值观的体现,英雄形象“内在的宏大叙事属性以及与民族认同乃至国家形象建构的关联度”[65],造就了其区别于一般形象符号的特殊性,在官方主流文化传播领域承担了重要的角色。

文学英雄形象的发展流变问题也引起了关注。张岩以“母题”理论为研究视角和方法论,梳理了西方文学中的英雄形象嬗变史:西方文学的英雄书写在经历古希腊“半神”、中世纪骑士英雄、文艺复兴巨人英雄、17世纪古典英雄、18世纪启蒙英雄、19世纪浪漫主义英雄的漫长历程后,终于在20世纪走向了衰落,沦为“反英雄”或“非英雄”[66]。王明科等将中国20世纪小说中英雄形象的发展演变总结为:“二三十年代,为反抗黑暗压迫统治的悲情先驱者英雄;四五十年代,为争取民族独立和革命胜利的革命英雄;六七十年代,满怀英雄气概去建设祖国边疆的上山下乡英雄;八十年代,在新旧观念转型的艰难过渡中充当了改革先锋的改革英雄;九十年代,以反腐铁腕维护国家和人民利益的反腐英雄。”[67]

对“英雄形象”的研究可小可大,小到某个具体形象的分析,大到以英雄形象为基点辐射的所有英雄理论与实践讨论,但这些研究如果能建立在充足的本体研究基础上,则可以向更高水平进阶,目前这方面的工作还需加强。

一. 英雄主义

二. 英雄叙事

三. 英雄形象

-

新世纪以来,文学作品中英雄主义书写再兴,相关研究逐渐增多。特别是党的十九大之后,“新时代英雄文化”研究受到高度重视,学界对英雄文化的理解加深,也开始广泛探讨各领域的英雄问题。在新的历史方位中,文学视野中的英雄书写研究得以持续稳定地推进,并呈现出与时代同声相应的特点。整体来看,与整个英雄书写传统所创造的丰富实绩相比,国内对其进行的学术研究还显得比较薄弱,具有广阔的探索空间。

本文梳理了英雄书写研究中备受关注的英雄题材、英雄类型及英雄理论,这些研究大致可以勾勒出英雄书写研究的现状。但其中缺乏对英雄书写的整体性研究,我们固然可以从这些研究中推断出英雄书写的大致流变,却无法得到更准确更详细的认识。比如,不少学者对英雄书写的阶段流变史进行了梳理,基本理清了新时期以来军旅文学中英雄形象的嬗变,了解了20世纪中国小说中的英雄形象,却对整个英雄书写史的发展一知半解。国内学者对西方英雄书写史已作出完整梳理,但中国文学中的英雄书写史尚需全面清理。这对于构建完整的英雄书写研究体系来说是不可缺少的一部分。当前,英雄书写研究的理论水平虽得到逐步提升,但还有一些基础研究尚未完成。“英雄”的内涵因时而异,如今学者们对“新时代英雄”的内涵尚未得到一致认识,更遑论与英雄相关的英雄主义、英雄叙事、英雄形象等概念。通过上文的研究可以发现,一些基础概念不但存在内涵界定的模糊性等问题,研究结构也存在缺陷,完整的研究系统尚未建立。另外,研究过于集中于少数经典英雄文本,在史诗与古代小说中表现尤为明显,研究范围还有很大的拓展空间。在对经典英雄文本进行细致研究的同时,应有意识地扩大研究范围。

英雄书写研究亮点突出。反英雄研究与英雄书写的当代性问题受到重视,可以说,这两个问题都与当下现实有关。反英雄书写在当下并未终结,而且有关普通人身上英雄性的挖掘不但得到延续,还在当代书写中加强了。英雄书写的当代性问题便是要树立符合时代审美特征的英雄形象,这种英雄形象不再高高在上,可望而不可即,而是对“凡人英雄”的书写。“凡人英雄”是今后英雄书写的主体。“在‘平凡的世界’中发现并书写代表了我们这个时代精神高度、道德境界、主体创造性的凡人英雄,正是当代文艺创作者应当正视的艺术命题。”[58]这与新时代的历史方位下对英雄文化的期待是一致的,因为“‘平凡英雄’是新时代英雄文化新的时代品格,是和平时代对英雄精神的新阐释”[3]。

整理40余年文学领域英雄书写的研究成果,发文在5篇及以上的作者有8位,但这些作者有的在1990年代或新世纪前十年便停止刊发英雄研究论文,有的在发文时间上形成长时间的断裂,未形成持续的研究兴趣。其他作者或是偶尔对涉及的英雄问题进行探讨,但也未保持长期关注。因而,这一领域目前还缺乏稳定的研究队伍,缺乏产生重大影响力的权威作者。就研究成果数量来看,从改革开放时期单一年度仅有个位数的研究论文一度增长至两百余篇,数量上得到很大的提升。但是问题也较明显,高被引、高质量的文献表现不足,不少文章对很多重要问题浅尝辄止,未展开深入探索。目前被引20次以上的文献几乎全部出自2010年之前,近十年来少有较高影响力的文章出现。因而,在大力提倡英雄文化的社会氛围之下,英雄书写研究正迎来绝佳的发展契机,对研究人员、研究机构、基金立项等方面加大支持力度,英雄书写研究未来可期。除此以外,研究视角的局限、研究方法的欠缺,理论资源未能合理利用与借鉴,造成文献理论水平的不足,不利于英雄书写研究的可持续发展,需要后继者深化研究内容,开拓研究领域,变革研究范式,努力构建英雄书写的研究体系,为新时代英雄书写与英雄文化提供助力!

DownLoad:

DownLoad: