HTML

-

按照2011年确定的贫困标准来衡量,我国已于2020年底实现了贫困县全部摘帽和贫困人口全部脱贫的目标,但脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。同时,绝对贫困得到历史性消除,并不意味着贫困在我国的消失,2020年后贫困人口的性质和特征将发生新的变化。我国作为全球最大和人口最多的发展中国家,正处于并将长期处于社会主义初级阶段,人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的矛盾还将长期存在。另外,由于兜底保障的有限性、贫困人口的脆弱性、贫困内涵的拓展和国际贫困线的调整等因素的存在,都决定着“后精准扶贫”时代我国的扶贫事业将进入一个新的历史阶段,减贫也将由消除绝对贫困转向缓解相对贫困[1]。当前正处于脱贫攻坚向乡村振兴过渡的重要时期,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效相衔接是脱贫地区面临的首要任务,因为农村低收入人口的空间分布与绝对贫困人口的分布基本一致,刚刚摆脱绝对贫困的脱贫人口仍属于低收入人口,依旧生活在基本公共服务供给不足或匮乏的农村地区,这一基本事实并未发生实质性改变。这些人群的分布基本上还是以脱贫攻坚时期国家划定的14个集中连片特困地区为主要片区,在大规模绝对贫困被消除之后,这些地区的相对贫困问题将会不断凸显。由此看来,农村低收入人口仍然是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,以及实现农村农民共同富裕需要重点关注的对象。然而,当前由于新冠疫情的肆虐、国内外发展环境的变化、市场经济的波动和农民工整体素质不高等因素导致农民工就业面临诸多未知风险,这一群体的脆弱性依旧较高,在城乡社会保障体系尚不健全的情况下,一旦遭遇风险就会返贫或滑入贫困,这部分人口将成为预防返贫的高风险人群。但是,当前的政策实践相对滞后,一方面在于精准扶贫战略虽然实现了扶贫资源的精准配置,提高了扶贫资源的配置效率,也兼顾到了教育、健康和住房等维度,但总体而言,脱贫地区的人口所享有的基本公共服务与城市和东部发达地区相比,仍然存在较大差距;另一方面,是因为精准扶贫战略的重点在于攻克绝对贫困,且主要针对的是已经陷入贫困的人口,并未关注到农村人口中的边缘人口和潜在贫困人口,即贫困治理理念主要以扶贫为主,未转换到“防贫”理念上来。在绝对贫困被消除以后,因基本公共服务供给不足或缺失导致的相对贫困和多维贫困将成为2020年后减贫的工作重点。

然而,在回顾既有研究和实践时发现,既有文献对脱贫攻坚实践中存在的精准识别问题[2]、精准帮扶问题[3]、“扶贫包干制”的建构与实践[4]、贫困退出评估指标体系[5]、易地扶贫搬迁政策执行困境[6]和贫困户满意度[7]、健康扶贫[8]和教育扶贫[9]等展开了热烈讨论。同时,伴随着脱贫攻坚的全面胜利,一些学者已经对“后精准扶贫”时代的贫困治理问题展开了研究,如有学者认为按照农民人均纯收入2 300元/年的标准来计算①,绝对贫困于2020年在我国得到历史性消除以后,并不意味着贫困在我国的终结[10],因为2020年后相对贫困人口将成为我国贫困人口的主体,而这些相对贫困人口的致贫因素是多元的,需要依据新的贫困发生机制,寻找更加有效的反贫困策略[11]。面对这一新课题和新形势,有学者对脱贫地区农户融入电商价值链的增收机制和效应进行了分析,认为电商通过带动农产品销量和提高产品价格促进农民增收[12],还有学者在回顾和总结过去扶贫经验的基础上,提出2020年后我国的减贫应该以城乡基本公共服务均等化为战略方向[13],以加强能力建设、发展市场经济、不断完善基本公共服务和加强社会保护等来进行治理[14],2020年后的减贫目标应该实现从过去制定不同绝对贫困标准并努力消除绝对贫困,转变为逐步通过实施基本公共服务均等化来缓解社会不平等[15]。此外,一些学者也对如何巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、构建防贫监测机制进行了研究,如涂圣伟认为脱贫攻坚与乡村振兴两大战略具有理念相同性和阶梯递进性,推进二者之间有效衔接应以改善全体农村居民的生计,促进其全面发展为根本导向[16],形成“以落实防贫保障为基础、夯实发展基础为前提、构建长效机制为关键、强化志智双扶为根本、推进产业升级为重心、衔接乡村振兴为目标”的框架体系,来巩固拓展脱贫攻坚成果[17]。

① 既定贫困标准是在2011年确定,确定农村贫困县为农村人均纯收入2 300元/年(2010年的不变价),这一标准与国际贫困线想对比的话,相当于每人每天1.9美元的极端贫困线。

总体来看,既有研究文献对精准扶贫理论与实践等前沿问题进行了有效回应,对如何推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提出了富有见地的观点,但尚未对脱贫地区农村低收入人口如何防范生活风险和促进内生能力建设的问题展开深入讨论。在绝对贫困被消除以后,收入型贫困将会日益淡化,脱贫地区相对于城市地区和东部发达地区而言,仍属于欠发达地区。这些地区因基本公共服务供给不足或缺失而导致的多维贫困和相对贫困将会日益凸显,无法获得基本公共服务或享受服务质量较差的群体将会产生相对剥夺感,表现出内生发展动力和内生发展能力不足的双重状态,从而成为脱贫地区的低收入群体和相对贫困群体。学界的研究虽已关照到了这一人群,但主要集中在讨论贫困之“贫”,而未关注到贫困之“困”,即未对造成贫困人口陷入贫困的制度性原因进行回应。有鉴于此,本文在城乡融合发展和全面推进乡村振兴的背景下,从基本公共服务的视角来阐释和理解贫困,认为贫困不仅意味着收入低下,还应包括因基本公共服务供给不足或缺失而形成的多维行动困境,并讨论基本公共服务视角下贫困的生成机制和减贫的层次,进而从基本公共服务视角出发来讨论2020年后的减贫策略,以期为“后精准扶贫”时代如何缓解相对贫困和促进农村农民共同富裕提供路径参考。

-

贫困是一个复杂的学术概念,又是一个不断更新的概念,回顾人类反贫困实践和理论研究历史,发现人类对贫困的认知先后经历了绝对贫困、相对贫困、能力贫困和权利贫困等系列概念的变迁,不同领域的学者从不同学科视角对贫困问题进行不同解释,并产生了一批富有影响力的学术成果,对人类减贫与发展实践提供了理论指导。伴随着人类扶贫实践的不断发展,贫困概念也在不断拓展,实践者和研究者逐渐意识到人类福祉在很多方面无法用货币进行衡量,货币只是衡量贫困的一个重要维度,并不能完整地反映其他方面的问题[18]。进而研究者提出了多维贫困的概念,期望从多个维度对贫困展开测量,并进行政策干预。多维贫困的代表人物是阿玛蒂亚·森,他提出的可行能力(Capability)主要是指“一个人所拥有的、享受自己有理由珍视的那种生活的实质自由,来判断其个人的处境”[19],即个体在特定社会结构中应该有足够的权利和自由来从事相关的功能性活动[20]。同时,森指出收入低下是影响一个人可行能力被剥夺的重要原因,但并不是唯一原因,除收入以外,还有其他因素影响一个人的可行能力,进而决定真实的贫困。因为贫困的实质就是贫困人口缺乏改变其生存状况、无法抵御各种生存风险、难以抓住发展机会和不能获取经济收益的“能力”[21],这种能力包括享受健康、教育、饮水和住房等多个方面的能力[22],人们一旦拥有这种能力,就能够获得维持自身可持续发展的机会、权利与自由[23],从而摆脱贫困,实现社会公平与人的全面发展[24]。因此,“贫困”一词在中文语境下的含义是多维度的,既包含货币维度的收入不足,亦包含非货币维度的福利缺失。

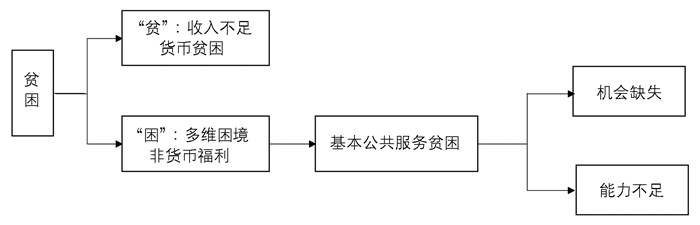

本文主要是从基本公共服务视角来阐释和理解贫困,主要突出强调的是贫困之“困”,这种“困”主要指的是基本公共服务的不可获得性和机会不均等[25]。贫困不能仅仅被视为收入不足,而应该被视为因基本公共服务供给缺失导致的一个人基本可行能力被剥夺而陷入多维行动困境的状态。从这个角度来讲,基本公共服务话语下的贫困内涵实质上包含“机会缺失”和“能力不足”两个层面的内容(如图 1所示)。

“机会缺失”主要强调的是个体在一定社会条件下无法享受到较强资源禀赋个体所拥有的生活质量的一种状态[23]。此处强调的是公民获得基本公共服务的机会不均等或由于结构和制度的挤压造成部分社会群体无法获得基本公共服务,这在农村表现得尤为突出。公共服务维度的贫困可以体现在多个方面,包括财政投入、公共服务产出和公共服务的可及性等[26],且基本公共服务在区域间、城乡间和人群间的分布呈现不均等,进而导致人们的温饱、安全、教育、健康和社会交往等需求的满足程度存在差异[23]。“机会缺失”将会导致贫困人口无法实现这些社会功能性活动,这种状态可以表现为个体基本生存受到威胁、生活质量低下、身体健康状况和受教育状况糟糕等单个或组合的社会功能缺失,使得个体作为人所应该享有的生存与发展权益受到严重损害,处于一种极度不自由的状态。

“能力不足”主要强调的是个体在实现社会功能性活动时表现出来的无能为力,即拥有更少的物质资源和社会资源,且无法将其转换成可行能力。这种状态反映的是个人无法实现各种功能性活动和选择不同的生活方式,本质上是没有条件和平台实现能力转化,这种状态受到个体特征和环境因素的限制,往往在不同个体之间表现出极大的差异。个体特征主要包括健康、年龄和性别等,而环境因素则包括自然环境和社会环境两个维度,自然环境包括地理条件、生态条件和自然资源等,社会环境包括政治、经济、文化和社会保障制度等方面。机会缺失和能力不足是个体与环境之间不断影响与互构形成的,这种异质性因素阻碍人们实现他们想获得的那种生活状态,从而表现出基本公共服务维度的贫困,外显为多维行动困境和内化为发展能力不足。

“机会缺失”和“能力不足”这二者之间是相互联系和相互依存的,只有实现个体获取基本公共服务的“机会均等”,才能有条件和平台实现“能力转化”,进而提升内生发展能力。因为能力是功能性活动的内化,功能性活动是能力的外显,实现社会功能性活动的多少体现的是个体能力的强弱,而能力的强弱却又是人们实现功能性活动和自由选择的保障。发展的首要目的是扩展人的自由,而影响人实现自由的因素主要有个体特征和环境因素两个维度,这两个维度之间的不断互构,所导致的弱势累积会阻碍人们获得他们想获得的那种生活状态,由此必须通过基本公共服务均等化来提升这些人群的内生发展能力,帮助其获得“发展的自由”。

-

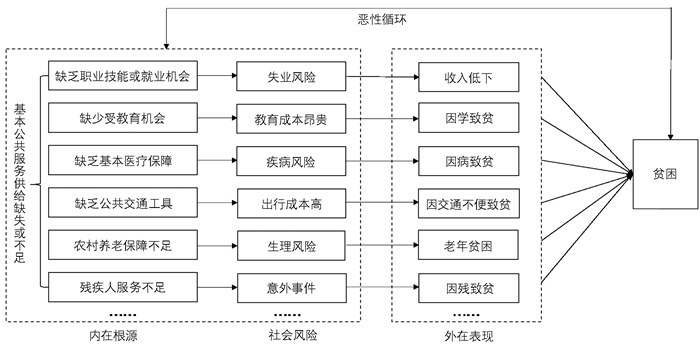

贫困人口往往由于多种因素的叠加而陷入贫困,且这些因素之间相互影响,尤其是深度贫困人口,他们往往面临收入不足、健康状况差、信息闭塞、居住环境恶劣、自我发展能力弱和内生发展动力不足等多重因素的限制,这些因素相互交织会形成一张纵横交错的网,而贫困人口在这张网中常常被边缘化,从而陷入一种无能为力的困境状态。精准扶贫实践从问题出发来识别贫困人口和致贫因素,一般将致贫因素归结为因病致贫、因学致贫、因残致贫和因交通不便致贫等。但如果从基本公共服务视角来看,造成这部分群体陷入贫困的本质原因在于基本公共服务供给不足或缺失,即基本公共服务贫困。因为在基本公共服务视角下,贫困成因可以被归类为公共卫生和基本医疗制度、基础教育和社会保障制度不健全等(如表 1所示),这些基本公共服务在区域之间、城乡之间和人群之间都存在不同程度的差距,从而形成了基本公共服务供给不均衡的局面。这种分布状态已经对欠发达地区的脱贫人口形成了“机会挤压”和“能力剥夺”,导致他们陷入了贫困的“恶性循环”。因此,从这个角度上来讲,基本公共服务供给不足或短缺是贫困产生、积累和传递的重要根源[27]。

脱贫地区基本公共服务的短缺已经成为制约这些地区全面推进乡村振兴战略的一块短板。本文提出基本公共服务减贫的理念,目的在于将基本公共服务均等化的理念融入脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴的实践中,通过补齐落后地区的基本公共服务短板,确保“底线公平”和实现“机会均等”,从而助力于缩小区域间、城乡间和人群间的差距,缓解因差距而产生的各种社会冲突。从这个层面来讲,基于基本公共服务话语来理解和认识贫困成因,不仅有助于缓解相对贫困,还有助于促进脱贫地区乡村振兴和实现农村农民共同富裕。

-

要想攻克基本公共服务维度的贫困,就必须找准致贫原因,精准分析导致贫困的系统性因素,准确了解贫困地区人口的需求,有针对性地精准发力,才能弥补贫困地区发展的短板[28]。在已经摆脱贫困的人口当中,“老弱病残”等特殊人群依靠兜底保障脱贫,这些人群具有较高脆弱性,是极易返贫的人口,而造成这部分人群风险防范能力弱的实质是基本公共服务获得性低,即针对这部分人群的基本公共服务供给缺失或不足。贫困地区的基本公共服务供给不足或缺失,会造成个体特征与环境因素之间的弱势累积,从而使贫困人口暴露在众多生存与发展风险之中,如失业风险、疾病风险和意外事件等,这些弱势人群在面临风险时没有有效的保障,导致其无法应对这些风险所带来的“灾难”,进而陷入贫困。陷入贫困的人口又常伴有收入低下、受教育程度低、疾病缠身、缺乏职业技能和人力社会资本弱等特征,在一些公共服务被推向市场的条件下,这些特征又决定了作为弱势人群的贫困人口注定无法获得有效支持,或者获得的成本太高以至于贫困人口无法通过货币支付进行购买,这便会导致贫困人口无法获得与一般人群尤其是富人一样的服务,如优质的教育服务、医疗服务等,从而导致贫困人口缺少应对风险的有效手段,在遭遇风险时极易被推向贫困,进而形成一种恶性循环(如图 2所示)。

贫困人口在以上各维度表现出来的“被剥夺和被排斥”状态,实质上是贫困人口获得基本公共服务的权利没有得到有效保障,因生存和发展机会被剥夺而陷入多维社会困境,这与贫困人口的基本公共服务供给不足和缺失高度相关。在原集中连片特困地区调研时发现,这些地区往往呈现出区域性和整体性贫困,自然地理条件极其恶劣,基本公共服务严重匮乏,可将其概括为“山高路远人稀地薄产不兴,健康教育住房交通全不行”,这些限制性因素被编织成了一张相互交织的网,限制了贫困人口的行动能力。

以上部分列举了造成贫困人口陷入多维困境的限制性因素,而这些因素在短时间内是无法彻底改变的,需要建立长效的减贫机制,才能帮助贫困人口提升福祉水平。经过长期的扶贫实践和理论研究,我国的贫困概念和脱贫标准已经转向了多维贫困视角,已经取得全面胜利的脱贫攻坚战,在识别贫困户时不仅关注了吃饭穿衣问题,还关注到了健康、教育、住房和社会保障等方面的问题,“就维度而言,基本公共服务减贫恰恰是由基本公共服务覆盖多维贫困中各个可能遭受剥夺的维度而达到减贫的成效”[29]。如果把贫困人口陷入多维贫困看作是对贫困人口福利的剥夺,那么基本公共服务减贫则是一个福利获得的过程。具体来讲,可以将基本公共服务划分为四种类型:兜底型基本公共服务、孵化型基本公共服务、延伸型基本公共服务和发展型基本公共服务,这四种基本公共服务可以在减贫中针对不同类型的贫困人群发挥不同的减贫作用(如表 2所示)。

基本公共服务在减贫中所发挥的功能可划分为四个层次:一是兜底型基本公共服务能够直接回应和解决贫困人口的基本需求,有效预防贫困人口面临的风险,并为贫困人口提供兜底保障,防止贫困人口因疾病或灾害的侵扰而陷入贫困;二是孵化型基本公共服务主要基于优势视角,重新发现贫困人口的价值,充分挖掘贫困人口的优势资源,并进行“孵化”,即为其就业和创业提供机会与平台,为其进一步发展提供“起飞”的基础性条件;三是延伸型基本公共服务能够增强贫困人口的解“困”能力,减少交通、居住环境和信息获取等因素对贫困人口的限制,帮助改善贫困人口生存的自然空间与社会空间,从而通过减少社会排斥和降低贫困人口的脆弱性来实现减贫;四是发展型基本公共服务可以帮助贫困人口进行能力建设,有效提高贫困人口的“基本可行能力”,并阻断贫困的代际传递,从而提升贫困人口的社会资本、经济资本和人力资本,增强贫困人口的内生动力和自我发展能力。

如上所述,2020年底我国虽已历史性地消除了绝对贫困,但2020年后相对贫困问题将会日益突出,贫困人口的被剥夺感会更加明显,因为目前的基本公共服务供给制度尚不健全,存在城乡差距、区域差距和人群差距,不能全面覆盖脱贫地区低收入人口生存与发展的各个方面,与城市地区和发达地区相比较,农村低收入人口在获得基本公共服务方面还存在较大差距,基本公共服务均等化任重而道远。因此,在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的阶段,以及未来实现农村农民共同富裕的阶段,需要更加重视补齐农村地区的基本公共服务短板,更好地帮助农村低收入人口获得平等的发展机会。

一. 基本公共服务视角下的贫困成因

二. 基本公共服务视角下的贫困再生产及其应对

-

从理论上讲,只要人类社会分化和阶层分化不消失,贫困就不会消失。由此,绝对贫困的历史性消除,并不意味着贫困在我国的消失。由于地区间发展不平衡和不充分等原因导致的相对贫困问题将会长期存在,“后精准扶贫”时代我国农村贫困将进入一个以转型性次生贫困为特点的新阶段[30],这种转型性的次生贫困不同于绝对意义上的温饱型贫困[31]。因此,基本公共服务视角下的贫困治理,应该从以下四个方面着手:

-

上文从基本公共服务视角对贫困进行了重新阐释,在历史性打赢脱贫攻坚战和全面推进乡村振兴的背景下,新贫困标准的制定将是绝对贫困被消除以后需要回答的首要问题,因为这事关贫困人口规模的估算、贫困人口特征与分布等减贫的方向性问题[13]。回顾我国扶贫实践与经验,参照国际减贫标准,2020年后我国新贫困标准的制定就是三种形式:更高的绝对贫困标准、新的相对贫困标准和多维贫困标准。无论采纳哪一种贫困标准,都需要结合国家的发展阶段和基本国情做出严谨而科学的判断,依据党的十九大报告绘制的发展蓝图,即到2035年,“在全面建成小康社会的基础上,再奋斗十五年,基本实现社会主义现代化”;到2050年,“在基本实现现代化的基础上,再奋斗十五年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”[32]。基于此,“后精准扶贫”时代的减贫战略应该更加重视缩小城乡发展差距和减少贫富差距,把巩固脱贫攻坚成果与促进脱贫地区乡村振兴有机结合,将体现权利和机会均等的基本公共服务纳入缓解相对贫困的框架体系。并且,贫困概念的界定和贫困标准的设定,一定要体现以保障公民公平获得基本公共服务为核心内容,这将有助于确保底线公平和促进社会正义。同时,需要强调的是新贫困标准的设定一定要强调城乡统一,但在具体维度和指标的设定上要做到具体问题具体分析,制定科学合理且能够全面反应新时代贫困人口真实状况的贫困标准。

-

2020年,我国历史性地消除绝对贫困之后,农民工贫困问题和城市贫困问题应该受到重点关注,因为这些人群将会成为潜在贫困人口。同时,还要继续关注因病因残致贫等特殊人群与边缘贫困人口,做好防贫监测工作,以持续巩固脱贫攻坚成果和防止新的人群滑入贫困。所以,基本公共服务均等化应该成为“后精准扶贫”时代减贫的战略方向,但这一扶贫战略实施的组织基础是必须构建起城乡统筹的贫困治理体系。城乡贫困治理体系的建立需要加强顶层设计和协同治理,构建起以国家乡村振兴局牵头,其他各部门协同参与的城乡贫困治理框架,赋予国家乡村振兴局更高权限,以便更好地发挥组织协调功能;国家统计部门需要尽早建立起城乡统一的贫困识别标准、统计口径和监测机制,建立城乡贫困人口信息共享数据库,打破目前城乡贫困人口统计的二元分割,实现数据共享,以方便进行协同治理;要尽快启动反贫困立法的论证工作,将反贫困纳入中央政府和地方政府推进乡村振兴的基本职能,将“非常规工作”常规化,以此推动反贫困工作的制度化;另外,对脱贫攻坚期内取得的制度经验进行总结,做好与乡村振兴的政策衔接、制度衔接和体制衔接,以此助力于脱贫攻坚成果的巩固拓展和乡村振兴的全面推进。

-

回顾我国的减贫历史发现,我国扶贫政策的目标在不同阶段发生了变迁,遵循着“保生存—降风险—促发展”的基本逻辑。精准扶贫战略实施以来,我国政府采取了多种扶贫举措,已经取得了脱贫攻坚的全面胜利,当前正处于脱贫攻坚向乡村振兴过渡的关键时期,需要认真做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作,从制度和政策层面建立起长效帮扶机制,有效预防农村低收入人口陷入贫困。同时,“后精准扶贫”时代需要实现贫困治理理念的转换,从发展主义的“强干预”转向服务主义的“软干预”,即需要加快构建起基本公共服务减贫的基本框架,将基本公共服务减贫融入乡村振兴和共同富裕的具体实践中,并在顶层设计和具体实践层面出台相关制度,以保障基本公共服务能够真正服务于贫困人口。因为基本公共服务对于人们的生活福祉具有基础性和全面性的作用,建立起保障贫困人口权利公平和机会均等的基本公共服务体系,不仅是确保贫困人口获得发展的基础性条件,更是实现农村农民共同富裕的有效路径。因此,在“后精准扶贫”时代政府应该实施以机会均等为基础的减贫路径,将减贫目标与基本公共服务均等化的具体维度相挂钩,建立起旨在缩小城乡差距、区域差距和人群差距的基本公共服务制度体系,保障城乡贫困人口在享受义务教育、基本医疗卫生和住房安全等方面的基本公共服务均等化。

-

基本公共服务减贫并不是一个自发实现的过程,一般需要采取逆非均衡化的政策与资源投入[29],并配以严格的监督考核体系才能实现减贫目标。在全面推进乡村振兴的背景下,需要在乡村振兴考核评估体系中增加基本公共服务减贫的评估指标,这对加快促进基本公共服务均等化非常必要。基本公共服务减贫评估体系的建立有助于衡量基本公共服务减贫的政策效果和减贫质量,确保贫困人口真正受益于基本公共服务均等化。同时,增加基本公共服务均等化的考核指标有助于优化目前“中央—地方”政府在促进基本公共服务均等化上的财政投入机制,提高财政资金的使用效率。此外,将基本公共服务减贫纳入地方政府的绩效考核中,对地方政府的工作将具有导向作用,有助于提高地方政府工作的积极性和巩固拓展脱贫攻坚成果的主动性,实现减贫成效的稳定性与持续性。因此,构建基本公共服务评估体系是乡村振兴背景下缓解相对贫困不可或缺的制度体系,因为只有科学的评估制度才能更好地对巩固拓展脱贫攻坚成果的成效进行评估,以促进脱贫成果的稳定性和乡村振兴考核评估机制的不断完善,这对“后精准扶贫”时代的乡村振兴实践具有重要的导向作用。

一. 及早启动新贫困标准的制定工作

二. 加快构建城乡一体化的贫困治理体系

三. 实施以机会均等为基础的公共服务减贫路径

四. 构建科学的基本公共服务减贫评估体系

-

在精准扶贫战略的不断推动下,我国已于2020年底历史性地告别了绝对贫困。但是,这并不意味着贫困在我国的彻底消失,因为贫困还具有相对性。世界银行按照国家的发展阶段和发展水平的不同,划分了不同的绝对贫困标准。随着我国综合国力的不断提升和人均国民总收入的持续提高,我国已经进入中等偏上收入国家行列,在更高的发展阶段将需要采纳更高的绝对贫困标准。而且,当前正处于脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的关键阶段,防止规模性返贫是当前的重要任务之一,2020年后应该更加重视农村低收入人口的帮扶和脱贫人口的防贫问题。并且,在我国社会主要矛盾发生变化的背景下,2020年后应更加重视人民日益增长的美好生活需要同发展不平衡不充分之间的矛盾,即需要更加关注发展不均衡和不充分引发的城乡发展差距大、贫富差距大和社会不平等问题。自党的十九大以来,国家制定出台了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《中华人民共和国乡村振兴促进法》等一系列政策文件,促使乡村振兴的制度框架和政策体系基本形成。“后精准扶贫”时代要接续推进脱贫地区的乡村振兴,就必须将基本公共服务纳入乡村振兴的工作范畴,在进行制度设计和政策制定时,应该充分结合乡村振兴战略,以基本公共服务均等化来促进相对贫困问题和发展型贫困问题的解决。基于此,“后精准扶贫”时代,应该以缩小城乡发展差距、区域发展差距和贫富差距为落脚点,以基本公共服务均等化为抓手,来提升脱贫地区农村居民的内生发展能力和内生发展动力,防止规模性返贫的发生和促进农村农民共同富裕。

DownLoad:

DownLoad: