-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

随着21世纪可用数据量呈指数级增长,数据素养技能在工作场所和日常生活中变得越来越重要[1]. 来自不同学界的研究人员对数据素养的概念和能力进行了研究. 例如,Raffaghelli等[2]对教育工作者的数据素养进行了系统审查,发现大多数研究都非常强调数据素养的技术和可衡量方面,如数据提取、统计分析和可视化. Burress等[3]从研究人员和数据图书馆员的角度审视了数据素养,他们定义的数据素养为“一个特定的技能集和知识库,使个人能够访问、解释、批判性评估、管理和符合道德地使用数据,从而将数据转化为信息和可操作的知识”. Carmi等[4]研究了公民的数据素养,提出了一个由数据思考、数据处理和数据参与组成的数据公民框架,表征了公民对数据的批判性理解和日常主动参与数据的重要性.

使用数据来推动决策一直是教育改革的重要组成部分[5]. 现有研究表明,数据使用可以改善教师的教学实践,并促进学生的学习和成就[6]. 高等教育教师作为高技能专业人士,需要具备使用“有形证据为他们的决定提供信息而不是使用轶事、直觉或个人偏好”的专业知识. 越来越多的教育工作者希望使用数据来支持他们的教学.

随着信息和通信技术的发展以及数字化教育的普及和深入,教师已经不再是传统意义上的教学者. 特别是对于高等教育教师,他们需要处理各种数据、信息和技术工具,从而有效地教授学生并评估他们的学习成果. 数据素养是指教师能够快速获取、理解、分析和利用数据的能力,也是现代社会的一种基本能力. 对于高等教育教师来说,提升数据素养可以使他们更好地开展教育工作,进行学术研究,并在职业生涯中获得更好的机会.

因此,高等教育教师数据素养已成为现代教育领域的一项重要研究[7]. 教师数据素养包括3项技能:①以问题为中心的技能,例如知道如何设计问题、识别问题并做出明智的决策. ②以数据为中心的技能,包括了解如何访问、生成和解释数据. ③以过程为中心的技能,包括知道如何参与协作探究和评估因果关系. 提升高等教育教师数据素养是符合时代发展的大趋势,也是教育教学改革的一个重要方面. 国内外许多大学都在积极推进数据素养的教育和培训,加强教师数据素养能力[8-10]. 例如,英国高等教育委员会在2016年推出了高等教育教师数据素养框架,旨在提高教师数据素养能力. 美国加州大学推出的数据素养倡议也是一项成功的实践. 在国内,多数高校也在加强对教师数据素养方面的培养. 然而,高等教育教师在提升其自身数据素养能力中面临着诸多挑战[11]. 首先,教师缺乏数据素养的本质认知和基础知识,难以有效理解和处理数据. 其次,教师在教学实践中缺乏大量的数据资料支撑,难以从实际中获得经验,有些教师缺乏学科知识、专业技能等条件,难以开展数据分析和挖掘工作. 最后,教师在课堂教学中仍然使用传统方式教学,缺乏创新意识和实践经验,难以完全落实数据素养教育. 在数字能力背景下,更多的研究只是评估教师数据素养水平,对于影响教师数据素养能力提升的研究较少. 为此,本研究确定了影响高等教育教师数据素养能力所涉及的因素,并使用结构方程模型来查看变量之间的相关性,通过定量分析评估并验证模型的可行性和有效性,为提升高等教育教师数据素养能力提供了可行之径.

本文贡献如下:

1) 研究并提出了教师数据素养与技术整合自我效能感、技术知识水平、对技术态度以及使用社交网络的目的之间的假设关系.

2) 采用分层整群抽样策略来选择样本,使用LISREL 8.51软件对教师数据素养进行模型构建、拟合和参数估计.

3) 运用结构方程模型对该框架进行实证检验,同时采用定量数据评估验证了本文模型的可行性和有效性.

HTML

-

教师数据素养研究的流行源于2001年的“不让一个孩子掉队”美国联邦法律,该法律推动了问责制运动,因此许多学校通过标准化评估建立了学生学习成果问责制. 数据的重要性驱动着教育决策更多地关注培训教育专业人员的数据素养能力[12]. 教师数据素养指的是教师在使用信息和通信技术时所需要的知识、能力和态度,包括数据采集、数据处理、数据分析和数据应用等技能. 此外,教师数据素养还涉及到数据保护、信息安全、知识产权等法律、伦理和社会问题. 随着信息时代的到来,数据素养成为了21世纪教育的重要内容之一. 在数字化教育、在线教育以及信息化教学背景下,教师数据素养日益受到重视. 同时,教师数据素养也是影响学生数据素养的重要因素. 因此,教师数据素养成为了教育界热门的研究方向之一.

Raffaghelli等[13]使用层次分析法和解释结构模型,研究接受高等教育人员的高中经历与数据素养能力之间的关系. 研究结果表明,环境、教师以及人员自身是影响数据素养高低的3个关键因素. 同时,该研究还发现数据素养能力在不同领域之间存在差异[14]. 教育信息化技术、网络素养以及信息检索和分析是影响数据素养能力的重要领域. 近年来,教师数据素养的相关研究还涉及到以下几个方面:

1) 探究教师数据素养水平. 李正芬[15]对香港地区小学教师进行了调查,旨在了解教师数据素养的水平和现状,结果表明90%以上的教师认为信息素养是必须具备的技能,但超过70%的教师认为自己缺乏必要的技术能力,且有超过一半的教师认为缺少相关的培训和支持. Saripudin等[16]则通过对高中历史教师的调查,发现教师在历史数据分析及使用网络进行历史教学等方面存在一定的困难. 这些研究表明,教师数据素养水平需要不断提高,并需要相关培训和支持来促进其发展[17].

2) 分析影响教师数据素养的因素. Shreiner等[18]使用问卷调查和访谈的方法对美国教师数据素养进行研究,结果表明教师数据素养可以分为技能、知识、态度、创新和教学能力5个方面. 孙玉伟等[19]对国内社会科研人员数据素养进行了一项大规模的调查研究,结果表明教师在网络素养、技术素养和信息素养等方面均呈现出较大的差异,同时教师数据素养与性别、年龄、学科和职业经验等因素均存在一定的关系. Weninger[20]对新加坡小学教师数据素养进行了研究,结果表明教师数据素养能力包括技术素养、信息素养、媒介素养和课程素养4个方面,同时教师数据素养能力与其对教育技术的使用频率和方式等因素密切相关.

3) 建立教师数据素养培养体系. 教师数据素养培养成为越来越多教育机构和政府部门关注的问题. 郝媛玲等[21]将数据素养分为基础知识、实践技能、解决问题的能力3个层次,系统地构建了大学教师数据素养培养体系.

4) 探索教师数据素养在教育教学中的应用. 近年来,越来越多的教师开始探索数据素养在教育教学中的应用. 杨现民等[22]通过实验教学探究了数据素养在大学课堂教学中的应用,结果表明数据素养能够提高学生学术成就和解决问题的能力. 赵荣霞等[23]则将数据素养融入到高中物理教学中,采用项目驱动的教学方法培养学生数据素养和解决实际问题的能力.

-

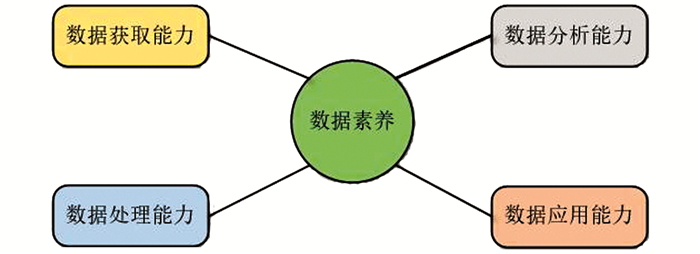

周林兴等[24]制定了一个概念框架,概述了构成不同数据素养水平的关键知识领域、能力和技能集,确定了数据素养是一种结构,包括数据获取能力、数据处理能力、数据分析能力和数据应用能力这4个主要的子维度,并以数据素养组件为中心来评估教师的数据素养能力(图 1).

-

假设1:数据素养与教师的技术整合自我效能感(H1)

当特定情况或观点的信念和态度与真实情况、概念或观点相遇时,它们将影响这些相关的行为模式. 因此,教师可以根据其在课堂内外的技术经验建立自己的信念. 同时,相信技术实用性的教师更有可能将技术整合到他们的课堂中,从而使技术能够推动学习目的产生积极的效果. 数据素养不仅是技术融入教育教学过程的认知空间,还包括感性领域,因为技术自我效能是技术整合的重要因素.

假设2:数据素养与教师的技术知识水平(H2)

信息技术在具有读写能力和有效教学技能的教师技术整合方面表现更好,同时强调教师的数字能力也随着该领域的技术集成而发展. 技术知识支持有效学习,重要的是要学习如何在课堂环境中为未来的教师提供有效的学习途径. 开发数字能力使用的课程/在职培训对教师数据素养水平有积极的影响,在配备新技术且基础设施组织得当的课堂环境中,教师是组织教学活动和使用这些技术的一方.

假设3:数据素养和教师对技术的态度(H3)

教师对数字能力的积极态度对于有效提升其数据素养水平非常重要. 对技术支持的活动采取积极的态度,且具有高水平数字能力的人会更加容易提升其数据素养水平. 因此,教师对技术的态度以及他们使用技术的知识和技能对提升数据素养十分重要. 为了支持教师提升数据素养水平,需要经常开展有益的活动.

假设4:数据素养和教师使用社交网络的目的(H4)

Web 2.0工具和社交媒体环境(Facebook、Twitter等)的潜在使用是新一代学生日常生活的重要组成部分,亦是将技术整合到教育环境中的体现. 近年来,流行将博客、Facebook、社交媒体等技术融入学校,因此可以确定数据素养与社交媒体使用之间的关系.

另一方面,学生愿意完成由多媒体元素组成的基于互联网的家庭作业,通过社交媒体和共享网站共享信息,完成这种技术集成需要将技术集成到学生的生活中,并利用它来解决实际问题. 因此,至关重要的是教师应该具备必要的数据素养技能,将确保学生通过社交媒体环境在教学过程中实现认知和行为参与,确保他们能够有效地将技术应用于课程.

-

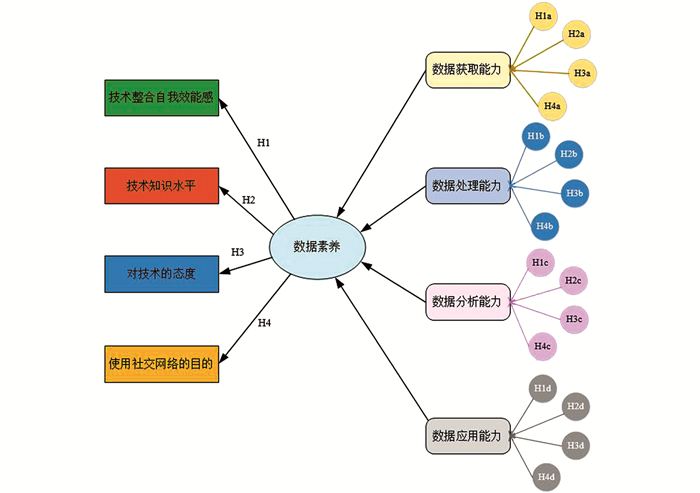

在本研究中,目的是创建一个模型来解释和预测教师数据素养能力水平与不同变量之间的关系. 基于2.1章节的假设,建立如下模型如图 2所示. 该研究在关系筛选模型中进行,因此相关筛选方法的目的是求证不同变量是否有差异,如果有差异则区分其差异水平. 由于假设是单独检查组成数据素养的每个子维度的关系以获得更详细的结果,因此本研究开发了每个子维度的假设,如表 1所示.

在图 2中,从数据素养指向左侧的箭头表示潜在数据素养结构由4个观察到的因素或指标来衡量,也意味着图 2中的模型有4个外生变量(技术整合自我效能感、技术知识水平、对技术的态度、使用社交网络的目的)和4个内生变量(数据获取能力、数据处理能力、数据分析能力和数据应用能力).

与假设模型相关的3个基本方程式为:

式(1)和式(2)是测量方程,它们将潜在变量与其观察到的指标联系起来. 式(3)为结构方程,描述了模型中潜在变量之间的因果关系. 式(1)将内生概念与内生指标联系起来,式(2)将外生变量与外生指标联系起来. 其中,η代表内生变量,ξ表示外生变量,J表示内生变量η的观测变量,I表示外生变量ξ的观测变量,γ表示外生变量对内生变量的作用,β表示内生变量之间的关系,λ表示因子载荷,ζ表示内生变量的测量误差,ε表示变量J的测量误差,δ表示变量I的测量误差.

为了保证结构方程模型输出结果的精确性和准确性,需要对信度、效度和适应度进行检验. 本研究首先采用信度分析来衡量数据的可靠程度,即问卷结果的稳定性和一致性. 其次,通过有效性分析来衡量所研究内容的效度. 最后,通过适应性测试评估调查数据与假设模型之间的适应度.

通过验证性因素分析(CFA)评估模型的可靠性和有效性,并判断假设模型是否根据预期结构发挥作用. 采用综合信度(Composite Reliability,CR)来衡量信度,原则上需要大于0.8. 可采用平均方差提取值(AVE)来衡量有效性,原则上需要大于0.5. 由式(4)和式(5)可得.

其中,λ表示因子载荷,δ表示测量误差(均为标准化参数);n表示一个因子的测量指标个数.

2.1. 研究假设

2.2. 理论模型框架

-

采用方便的分层整群抽样策略来选择样本,参加者为来自江苏省不同高校的415名在职高等教育教师. 删除15份无效问卷,剩下400份有效问卷,回应率为96.4%. 其中,41.9%的参与者为男性,58.1%为女性. 在年龄分布方面,有25.4%的教师年龄在31~35岁之间,占比最多. 大多数教师的学历为研究生(64.8%).

-

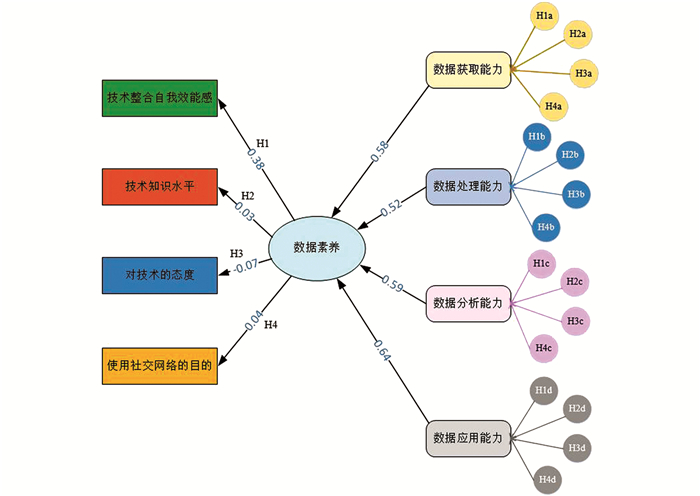

通过考察教师数据素养能力水平与不同变量之间的关系,本研究构建了解释和预测数据素养能力水平与不同变量之间关系的模型. 在观测变量的预测和建立模型中,使用了LISREL 8.51软件将模型输入IBM AMOS 20.0并运行,然后估计本文假设模型的拟合指数. 图 3显示了结构方程模型的系数.

根据图 3可知,结构方程模型与指标一致,卡方值显著(283.90;p=0.000). 在与数据素养相关的观测变量中,相关系数最高的变量是ξ=0.38,即最显著的变量是技术整合自我效能感;然后分别是使用社交网络的目的(ξ=0.04),技术知识水平(ξ=0.03)和对技术的态度(ξ=-0.07). 数据素养内部变量有4个子维度. 在这些子维度中,“数据应用能力”具有最高的因子载荷.

根据表 2,H1,H1a,H1b,H1c和H1d假设“教师数据素养能力水平(数据获取能力、数据处理能力、数据分析能力和数据应用能力)对技术整合自我效能感有积极影响”被接受(β数据素养=0.611,t数据素养=15.349;β数据获取能力=0.447,t数据获取能力=9.817;β数据处理能力=0.526,t数据处理能力=12.256;β数据分析能力=0.597,t数据分析能力=14.650;β数据应用能力=0.608,t数据应用能力=15.307;数据素养、数据获取能力、数据处理能力、数据分析能力和数据应用能力均显著(p<0.05). 此外,H3,H3a,H3b,H3c和H3d假设结果表明:β数据素养=-0.152,t数据素养=-3.478;β数据获取能力=-0.119,t数据获取能力=-2.388;β数据处理能力=-0.134,t数据处理能力=-2.835;β数据分析能力=-0.120,t数据分析能力=-2.671;β数据应用能力=-0.164,t数据应用能力=-3.750;p数据素养、数据获取能力、数据处理能力、数据分析能力和数据应用能力均显著(p<0.05).

由表 2可知,H1,H1a,H1b,H1c,H1d与H3,H3a,H3b,H3c和H3d假设被接受,其余假设被拒绝. 因此,基于结构方程模型可以得出结论,技术整合自我效能感和对技术的态度这两个预测变量对教师数据素养及子维度显著有效.

-

本研究收集了3项定量数据来评估教师数据素养分析框架. 首先,生成影响因素在各个子维度上的描述性统计数据,其结果可解释为教师数据素养能力下4个子维度与预测变量之间的相关性. 其次,通过验证性因素分析(CFA)评估教师数据素养假设模型的可行性. 最后,采用综合信度(CR)与平均方差提取值(AVE)来评估教师数据素养分析模型的有效性和可靠性.

-

在本研究中,模型的近似均方根误差(RMSEA)估计为0.082,获得的值指向可接受的一致性程度. 同样,规范拟合指数(NFI)、不规范拟合指数(NNFI)和优度指数(GFI)的估计值分别为0.88,0.87和0.92,表明模型显示出可接受的一致性. 此外,模型的一致性指数[卡方、RMSEA、NNFI、NFI、GFI和CFI(指标拟合指数)]被发现在p<0.05的水平上显著.

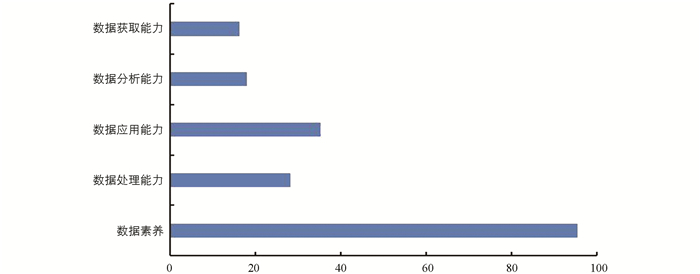

与教师数据素养、技术整合自我效能感、对技术的态度、技术知识水平和使用社交网络的目的相关的值如图 4、图 5和图 6所示.

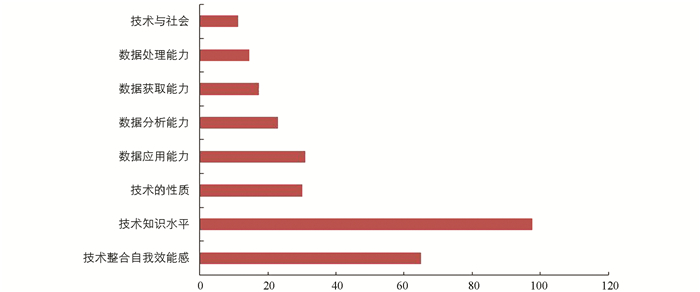

由图 4可知,教师数据素养得分为95.62[标准偏差(SD)=28.87],数据处理能力维度得分为28.25(SD=7.71),数据应用能力维度得分为35.38(SD=10.93),数据分析能力维度得分为18.13(SD=2.87),数据获取能力维度得分为16.32(SD=1.55). 当数据素养得到的分数与多个子维度项目成比例时,观察到最高子维度是数据应用能力,其次分别是数据处理能力和数据分析能力,最低的维度是数据获取能力.

由图 5可知,教师技术整合自我效能感得分为65.10(SD=13.17),技术知识水平得分为97.68(SD=28.96). 与其他维度相比,数据应用能力维度得分最高(平均k值=3.11),技术与社会维度得分最低(平均k值=2.85).

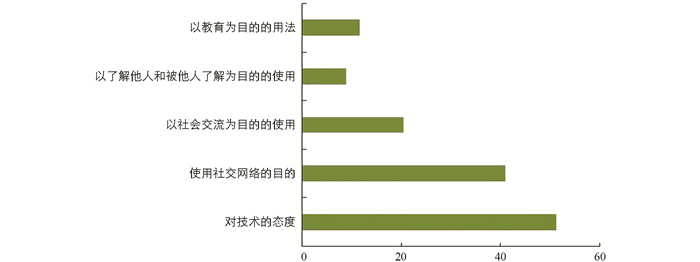

从图 6可知,教师对技术的态度得分为51.34(SD=10.57),当分析教师使用社交网络的目的时,观察到其在“以了解他人和被他人了解为目的的使用”维度上得分低于其他维度,而“以教育为目的的用法”这个维度的分数仅比“以了解他人和被他人了解为目的的使用”维度高.

-

验证性因素分析(CFA)用于检查结构内部有效性. 删除因子载荷值低于0.5的项目,然后从每个结构中删除具有较高残值的项目,达到一阶验证性因子分析阈值,并通过数据分析验证模型结构的内部有效性和可行性. 使用综合信度(CR)确定内部一致性,且综合信度可以估计结构本身的一致性,包括结构稳定性和等价性(表 3). 从表 3可以看出,4个变量的CR值都超过了0.8,符合推荐的阈值. 收敛效度表示结构指标收敛和具有大量共同方差的程度. 收敛效度根据平均方差提取值(AVE)进行评估,AVE值在0.737~0.811之间,所有结构的因子加载值都超过0.7,达到了推荐值. 因此,模型的收敛有效性得到确认.

3.1. 数据采集

3.2. 假设结果分析

3.3. 框架评估

3.3.1. 描述性统计分析

3.3.2. 信度和有效性分析

-

教师数据素养能力是学校效率和学生成绩的关键决定因素. 本文采用问卷调查方式,以技术整合自我效能感、技术知识水平、对技术的态度和使用社交网络的目的作为重要变量,研究了这些变量与教师数据素养4个子维度(数据获取能力、数据处理能力、数据分析能力和数据应用能力)之间的关系. 实验结果表明,影响教师数据素养水平的关键因素是教师的技术整合自我效能感,其次是教师对技术的态度. 本研究结果可为高校和教师提供有针对性、可实践性的指导意见,从而进一步提升教师在教育信息化环境下的教学实践能力.

虽然本研究结果得出了技术整合自我效能感是预测教师数据素养能力最重要的变量这一结论,但本研究仅考虑了数据素养这一维度,未考虑其他可能的变量,在未来的研究中仍需继续探索更多可能影响教师数据素养水平的变量和因素,进一步完善本研究提出的数据素养分析框架,为教师数据素养水平的提高提供更全面、更可靠的支持.

DownLoad:

DownLoad: