-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

粮食安全是促进经济发展、保障社会稳定和维护国家安全的重要基础. 经过长期努力, 2022年我国粮食总产量达6 865.5亿kg, 连续8年保持在0.65万亿kg以上[1]. 然而, 在我国小规模、分散化经营的农业生产情境中, 家庭式生产投入要素利用率低、交易成本高且损耗较大, 缺乏相应的社会化服务体系支撑, 使农业新品种、新技术难以推广实施, 短期内粮食供求处于一种紧平衡态势难以改变, 农户粮食生产效益提升仍旧面临严峻的现实挑战[2]. 继2007年我国出台实施《农民专业合作社法》, 赋予农民专业合作社法人地位以来, 连续多年中央“一号文件”都对农民专业合作社发展做出重大部署. 农民专业合作社已经成为中国解决“三农”问题的关键抓手. 实践经验表明, 农民专业合作社作为满足社员共同需求服务的自助型经济组织[3-4], 在帮助农户联结市场、获得规模经济、提高农业生产效益等方面发挥着积极作用, 是小农户和现代农业有机衔接的必然选择[5], 也是“十四五”时期深化农村改革、推进乡村振兴和加快农业农村现代化的重要载体[6]. 截至2022年底, 全国依法登记注册的农民专业合作社达224.36万家, 较2021年底增长了1.44万家, 辐射带动全国近一半的农户.

学界针对农民专业合作社发展与农户粮食生产增收之间的关联研究不胜枚举. 具体而言, 一是从农业分工视角讨论. 农民专业合作社在维持农户家庭经营原则基础上, 能通过专业化分工和服务, 以内部横向一体化代替外部纵向一体化, 有效降低外部化服务的不确定性及由此产生的交易费用, 提高了农业分工合作效率, 促进社员种粮收益的提升[7]. 二是从社会化服务视角探讨. 我国农民专业合作社从服务功能单一向服务功能多样发展转变, 不少专业合作社已初步具备以种苗供应、农资采购、生产管理、产品加工与销售为主要内容的多元化服务功能, 从而提高社员的生产绩效、降低市场经营风险、缓解使用新型技术要素面临的高成本困境, 保障了社员农户粮食种植收益的长期稳定[3, 8]. 三是从农社关系视角讨论. 相关研究发现, 紧密的“农社关系”能够显著提升成员农业经营性收入, 且对小规模经营和低收入成员的增收效应尤为明显[9]. 然而, 也有学者认为现阶段部分农民专业合作社在实践中背离了其本质规定性[10], 是披着“合作社外衣”的异化[11]. 究其原因: 一方面, 农民专业合作社本身发展水平不佳、服务功能弱化、管理体制尚待规范等, 是阻碍专业合作社对农户种粮收益发挥积极影响的重要制约因素[12]. 同时, 专业合作社产权治理结构失衡会导致合作盈余被核心成员截留, 存在“大农吃小农”的可能[13-14], 难以真正带动社员农户增收. 另一方面, 部分农民专业合作社有时为获取更多资源支持, 易通过迎合政府偏好以套取政策补贴资金用作他途, 违背经营绩效最大化与社员福利最优化的初衷, 对农户粮食生产的增效作用将十分有限[15]. 除上述研究角度外, 另有学者测度了土地股份合作社、农机合作社、社区股份合作社等农业组织对农户粮食生产效益的影响[16-18].

纵观已有文献, 学者针对农民专业合作社与粮食生产效益、农户增收等相关研究为本文提供了重要借鉴, 但仍有不足尚需进一步深化: 一是已有研究对于参与农民专业合作社与农户生产效益的关系尚未得出一致性结论;二是既有文献的相关机制检验具有单一化特征, 参与专业合作社对农户粮食生产效益的具体影响机制还需深入挖掘;三是大多数研究忽略了合作社成员的异质性. 实际上, 由于合作社成员之间资源禀赋不同, 参与农民专业合作社对其农业生产效益的影响也存在差异.

基于此, 本文借助课题组“中国农业发展与粮食生产调查”2021-2022年10省份调研数据, 从微观农户视角考察参与农民专业合作社对农户粮食生产效益的影响及其作用机制, 并讨论引入成员异质性后, 影响效应有何差异. 本文可能的边际贡献在于: 第一, 聚焦农户, 以微观调研数据探索参与农民专业合作社对农户粮食生产效益的影响方向, 并充分考虑样本选择偏误导致的内生性问题, 进行一系列稳健性检验, 为二者相关关系提供更为严谨的经验证据. 第二, 细致刻画参与农民专业合作社对农户粮食生产效益的影响传导路径. 第三, 考虑到农户在资源禀赋方面的差异, 本文基于成员异质性视角探究农民专业合作社对粮食生产效益的影响, 替代以往单一笼统的判断.

HTML

-

农民专业合作社与农户家庭经营既是相伴而生又是相伴而行的关系, 集生产主体和服务主体于一身, 融普通农户和新型主体于一体, 具有联系农民、服务自我的独特功能. “所有者与惠顾者同一”既是农民专业合作社最基本的特征, 也划定了农民专业合作社的边界, 农民专业合作社的功能正是由这一本质规定性所决定[19]. 基于农民专业合作社的本质规定和经典原则, 为使专业合作社保持相较于其他组织促进农户粮食生产效益改善的独特优势地位, 其必须至少具备以下3个维度条件: 第一, 农民专业合作社要以提高服务功能为抓手, 提供实质性服务活动, 从根本上满足社员农户“自我服务”的需要;第二, 合作社要以提升规范化水平为前提, 明确成员边界且盈余返还机制兼顾公平性, 保证专业合作社发展不偏移建立初衷;第三, 专业合作社成员内在异质性不宜过强, 否则专业合作社利益分配将不对称, 也无法稳定社内治理结构[20]. 就中国现实情况看, 无论是数量众多的普通小农, 还是具有一定经营规模的家庭农场和种养大户, 面对日益开放的外部环境, 与市场化大生产仍难实现无缝衔接, 由此决定了农民间互助合作的重要性和必要性. 理论与实践表明, 农民专业合作社立足于相互自助, 通过组织集体力量、发挥集体行动功效, 提高农户抗风险的能力和使用先进技术和生产手段的能力, 提升社员的农业经营效益, 将更多潜在利润内部化[21]. 一是与分散的小农户相比, 农民专业合作社在农地规模化经营、高效集聚农业要素资源、捕捉农业市场信息和获取政策补贴上拥有优势, 很大程度上优化了农业要素配置, 能够提高社员农户粮食生产效益[5, 22]. 二是农民专业合作社提供的多环节生产性服务, 在产前环节提供价低可靠的农业生产资料, 在产中环节保障量多质优的农产品产出, 在产后环节借助议价优势帮助农户获取更强的市场谈判能力, 能够有效降低农户粮食生产交易成本、获得更具竞争性的产品售卖价格. 此外, 农民专业合作社还能为农户提供仓储、深加工、品牌化以及标准化等服务, 提升农产品附加值[23]. 三是外部市场交易可以通过农民专业合作社实现内部化, 延伸农业产业链、拓展农业价值链, 从而实现纵向一体化, 推动一二三产业融合, 进而促进粮食生产增值, 社员农户能够获得种植收益[24].

基于此, 提出如下假说:

H1: 参与农民专业合作社能够有效提升农户粮食生产效益.

-

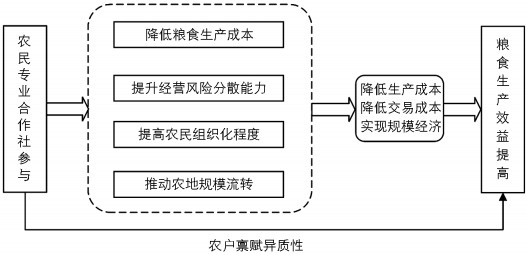

既往相关研究表明, 探讨农民专业合作社影响成员粮食生产行为及效益背后蕴含的增效机制, 需从农民专业合作社的多元化服务出发, 有利于全局把握我国农民专业合作社的增效机理[25]. 本文构建了农民专业合作社参与对农户粮食生产效益提高的理论分析框架, 具体如图 1所示.

-

作为一种互助性经济组织, 农民专业合作社强化成员之间的交流, 主要从3个方面提升农户粮食生产能力. 第一, 农民专业合作社通过向农户提供农资购买、机械化耕种收、田间管理和销售等服务, 实现规模化、机械化生产和标准化、规范化管理, 能够有效降低生产成本, 带来规模经济, 从而提高粮食生产绩效[26]. 第二, 农户在对接市场时, 往往面临信息门槛较高和信息不对称等问题. 农民专业合作社能够协助农户与企业、市场等进行有效链接, 帮助农户在交易过程中寻找交易对象、讨论磋商价格和执行市场交易, 提高交易效率[27]. 第三, 一方面, 农民专业合作社会为农户提供生产经营的技术培训, 促使农户改变不合理的生产管理方式, 提高投入品联合使用效率;另一方面, 在农民专业合作社内部, 种养大户和专业能手等对农业生产技术有较高接受能力, 从而产生示范带动效应, 使得小农户对农业新技术的价值形成理性评估和增强采纳意愿, 由此提高新型技术的释放效应促进农户节本增效.

-

农民专业合作社能够为农户面临的不确定性生产风险、市场风险提供担保, 从而保障农户粮食生产效益. 一是, 农民专业合作社能够及时关注农技站的预警信息并进行实地勘察, 实时监测粮食生产情况, 分散农业生产经营风险. 二是, 农民专业合作社通过整合分散的农户资源, 以集体行动进入市场对抗垄断, 引领农户共同制订产销计划, 使其有序参与市场竞争, 增强农户在产品市场和要素市场中讨价还价的博弈势力, 农户利益得到有效保护. 三是, 农民专业合作社能在收益分配环节计提风险保障金, 形成以丰补歉的风险应对措施. 同时, 依托专业合作社的平台服务功能, 及时传递市场信息至生产、销售等各环节, 引导农户主动规避未来风险. 此外, 农民专业合作社作为农村地区的基层经济组织, 一方面受到政府以及其他非营利机构的大力资助, 有较高的抵御风险能力. 另一方面, 农民专业合作社在供应链管理、联系超市和农产品企业等目标市场起到重要作用. 因此, 农户可以在农民专业合作社的帮助下, 更好地应对社会经济市场的不确定性及自然灾害等风险, 稳定粮食生产, 保证预期收益[28].

-

农民专业合作社作为一种经济组织, 其基本功能是通过提高组织化水平, 为成员提供有效的服务保障. 专业合作社成员处于同一关系网, 信任关系促使协调资本降低、社会网络加强, 有利于促进社员农户依靠组织联合力量, 获取制度收益, 实现生产价值增值. 首先, 农民专业合作社通过组织化可以促进相关业务整合以及生产主体间的有机联合、有效管理, 增强集货能力、拓宽销售渠道、扩大市场交易半径, 缓解单个分散农户因规模较小而难以直接对接高端市场的问题[29]. 其次, 农民专业合作社通过收获前签订的销售合同批量销售农产品, 降低了农产品价格波动的市场风险. 同时, 专业合作社农产品的品牌化可以提高农产品附加值, 使得农户在产业链环节占有议价权优势[24]. 最后, 农民专业合作社组织化程度的提高, 一方面能够发挥信息和专业分工优势, 把握市场需求导向, 推进社员农户农业生产市场竞争力的提高;另一方面完善了利益联结机制, 保障农户在产业链增值中获益, 通过价值共享实现共赢发展.

-

农民专业合作社不仅能够弥补农地流转服务平台较少、服务水平较低的困境, 也在信息咨询、供需发布、合同签订、纠纷调解等方面发挥着重要作用, 是规模化农业经营主体进入农地流转市场的桥梁, 进而实现小农户与大市场的有效对接, 推进农地有效流转[30]. 一方面, 规模化农业经营主体能够通过农民专业合作社与村民直接沟通, 并在同社员农户的长期互动和重复博弈中, 积累新的社会资本和信任关系, 以此降低农地流转的溢价水平. 另一方面, 农民专业合作社遵循自愿联合、民主管理、优先按交易量比例返还盈余等组织原则, 能够保护农户合法权益不受工商资本侵蚀, 提高社员的信任水平并激励社员的农地流转参与行为, 以此形成良性互动循环, 大幅提升农地规模化流转的可能. 农地流转市场的活跃将带来粮食生产的直接拉动效应和间接推动效应[31]. 其一, 扩大的农地经营规模为农业社会化服务提供作业空间, 有效减少了务农劳动力投入, 机械化替代作用能够提高农地经营效率, 提升粮食生产效益. 其二, 农地规模流转将带动相关产业发展, 农耕文旅、农耕研学、休闲农业等模式的开拓有利于提高农户对农业生产的收益预期, 间接带动农户可支配收入的增加.

基于此, 提出如下假说:

H2: 参与农民专业合作社能够通过提高粮食生产能力、提升经营风险分散能力、提高农民组织化程度和推动农地规模流转, 进而提升农户粮食生产效益.

-

传统合作社分析框架下, 专业合作社被认为是同质成员的联合, 即社内成员禀赋条件和利益诉求基本相同或相似. 然而, 随着中国农民分化程度日益加深, 专业合作社普遍存在能人治社、企业领办、社员出资额不均等现象, 导致专业合作社内部成员间存在异质性[15]. 通常而言, 农民专业合作社成员异质性可以理解为成员特征差异性, 主要包含社员农户自身资源禀赋、参与专业合作社的动机和目的、在专业合作社创建和发展过程中所承担角色3个方面的异质性内容[32]. 在此情境下, 不同种粮农户参与农民专业合作社的决策效果各异[33]. 深入探究社员农户的受益差异与分利秩序, 是专业合作社稳定发展和可持续成长的关键. 本文借鉴已有研究, 采用社员农户农地经营规模、平均受教育程度、农业技能培训状况与农业经营类型为农户之间资源禀赋异质性的代理变量, 以分析成员异质性视角下参与农民专业合作社对农户粮食生产效益的影响差异.

具体而言, 首先, 以适度规模经营为特征的农户在参加专业合作社之前, 可能已经实现了较高的粮食产能[34], 因此加入专业合作社后农户种粮效益的提升空间有限. 相反, 专业合作社的信息优势与服务功能可以促进低效率或小规模的农户获得更高边际收益[35]. 其次, 农户家庭成员平均受教育程度越高, 对农业依赖性越低, 他们期望通过专业合作社分散农业风险、获得更高农业收入的意愿相较纯农户更弱, 因而专业合作社参与对其粮食生产增收效应可能低于平均受教育程度较低的农户[36]. 再次, 接受过专门农业技术培训的农户, 更能够充分认识到技术对于农业生产的重要性, 其技术学习能力较强、技术风险态度更积极、技术风险承受力越强, 更有可能通过采用专业合作社提供的农业技术性服务提高粮食种植收益[37]. 最后, 种养结合型农户相比于纯种植型农户, 一方面, 前者拥有更丰富的种植经验, 有助于其认识到加入专业合作社对于稳定销售渠道和降低市场风险的重要性;另一方面, 种养结合型农户参与合作社进一步提高了合作社内部结构多元化程度, 丰富了知识重组的渠道和加大了知识创新的可能性, 从而更大程度实现了外部范围经济, 此时农民专业合作社的网络组织有效发挥了乘数效应, 更能进一步促进社员农户粮食生产效益的提升[25].

综上, 提出如下假说:

H3: 参与农民专业合作社对不同禀赋条件农户的粮食生产效益存在异质性影响.

1.1. 参与农民专业合作社与粮食生产效益

1.2. 农户参与农民专业合作社的粮食生产增效机制

1.2.1. 提高粮食生产能力

1.2.2. 提升经营风险分散能力

1.2.3. 提高农民组织化程度

1.2.4. 推动农地规模流转

1.3. 成员异质性视角下农民专业合作社的粮食生产增效作用

-

本文使用的数据来自课题组2021-2022年开展的中国农业发展与粮食生产调查数据(China Agricultural Development and Grain Production Survey, 简称CADGPS), 目的是了解农户粮食生产的基本情况. 调查对象为全国10省份的农户, 调研省份分别为内蒙古、四川、安徽、山东、山西、河北、河南、贵州、重庆和陕西. 其中, 调查问卷涵盖农户人口学特征、家庭特征、粮食种植经营特征、农地状况、村庄环境等方面的信息, 调查数据具有代表性. 经过去除缺失值及异常值, 最终获得有效农户样本1 027个.

-

构建农户粮食生产效益的多元线性回归模型, 对农户粮食生产效益的影响因素进行深入分析, 从实证的角度探讨参与农民专业合作社能否实现粮食生产效益的增加. 计量模型设定如下:

其中, 被解释变量lnoutputi是农户粮食生产效益的对数;coopi为核心解释变量, 为“是否参与农民专业合作社”的虚拟变量, 农户参与农民专业合作社赋值为1, 否则为0;α为影响系数;βi为控制变量的回归系数;向量Xi为一系列控制变量, 包括农户个体及家庭特征、粮食生产经营特征、村庄特征3个方面;ε为随机扰动项.

-

农户是否参加农民专业合作社并不属于完全随机选择, 一般会受到某些不可观测因素的影响, 由此产生的自选择问题可能导致基准模型估计结果有偏. 鉴于此, 本文采用Lokshin[38]提出的内生转换回归(ESR)模型对式(1)进行估计. ESR模型具备如下优势: 一是在处理农民专业合作社参与的“自选择”问题与内生性问题时, 可以同时考虑可观测因素与不可观测因素的影响;二是可以分别对专业合作社参与组和未参与组的粮食种植效益状况影响因素方程进行估计分析;三是使用全信息最大似然估计法, 可以更好地避免有效信息遗漏问题;四是能够进行“反事实”估计.

ESR模型通常包含1个二元行为选择方程和2个粮食生产效益结果方程, 在本文中, 是否参与农民专业合作社的选择方程为:

对于全样本而言, 参与和未参与农民专业合作社农户的粮食生产效益方程可表示为:

其中, lnoutput1i、lnoutput0i分别表示参与和未参与专业合作社的农户粮食生产效益;coopi*是相应于是否参与专业合作社哑变量coopi的潜变量;γ、β1i、β0i分别表示方程(2)(3)(4)所纳入控制变量的回归系数, Zi代表影响农户决定是否参与专业合作社的外生变量, Xi=X1i=X0i代表影响农户粮食生产效益的可观测变量;λ1i、λ0i为参与和未参与农民专业合作社的逆米尔斯比率;μi、δ1i、δ0i为随机误差项. ESR模型运用完全信息最大似然法对式(2)(3)(4)进行联立估计.

然后, 基于ESR模型所估计的参数结果, 参与和未参与农民专业合作社农户的粮食生产效益的条件期望可以表述为式(5)至(8):

实际参与农民专业合作社的农户(处理组)粮食生产效益的平均处理效应(ATT)表述为式(5)与式(7)之差:

类似地, 实际未参与农民专业合作社的农户(控制组)粮食生产效益的平均处理效应(ATU)表述为式(8)与式(6)之差:

-

构建如下回归方程分析农户参与农民专业合作社对粮食生产效益的作用机制:

其中, Min为中介变量(n=1, 2, 3, 4), 分别表示提高粮食生产能力(n=1)、提升经营风险分散能力(n=2)、提高农民组织化程度(n=3)以及推动农地规模流转(n=4);υi、υi′、υi″为随机扰动项;其他变量的定义如(1)式.

-

为了准确衡量加入农民专业合作社与农户粮食生产效益之间的关系, 综合考虑作物种植产出绩效, 参考已有学者的研究, 本文被解释变量output定义为粮食生产效益, 即被访农户家庭主要种植粮食作物(包括小麦、玉米、水稻、大豆、薯类5种作物)的全年总收入[39-40]. 模型估计中对种植粮食生产总收入取对数处理, 以缩小变量的尺度, 减弱异方差问题.

-

本文主要探究农户加入农民专业合作社对粮食生产效益的影响, 核心解释变量为“是否加入农民专业合作社”, 用coop表示, 参与赋值为1, 未参与赋值为0.

-

农户个体及家庭特征方面, 控制了家庭经营决策者的年龄、性别、身体健康状况、政治面貌、农业机械购买费用、互联网使用情况;粮食生产经营特征方面, 控制了高标准农田面积、家庭进行粮食种植的劳动力人数、土地流转租金价格、耕地肥力状况、灌溉排水便利程度;村庄特征方面, 控制了村庄地形、村庄交通状况、村庄经济水平. 进一步地, 考虑到不同地区(省份)农户参与农民专业合作社的情况可能存在差异, 故以各省的区域虚拟变量对地区(省份)效应进行控制.

-

基于前文理论分析, 农户参与农民专业合作社能够通过提高粮食生产能力、提升经营风险分散能力、提高农民组织化程度、推动农地规模流转. 因此, 本文借鉴李宁等[41]与刘昊龙等[42]的研究, 采用“粮食生产成本” “经营风险分散能力” “农户组织化程度” “农地规模流转”4个变量进行机制检验.

-

估计ESR模型时, 决策方程中需要包含至少一个工具变量以便让模型可识别, 其余变量与结果方程一致. 借鉴黄枫等[43]的做法, 本文采用县域内其他农户参与农民专业合作社的比率作为工具变量.

各变量的定义及描述性统计如表 1所示.

表 2比较了社员农户和非社员农户在每公顷投入产出上的差异, 其中社员农户453户, 非社员农户574户. 均值检验表明, 农民专业合作社社员农户每公顷粮食收入和粮食纯收入均显著高于非社员农户, 并且每公顷粮食生产成本在1%的水平上显著低于非社员农户. 综上, 可初步判断, 农户加入专业合作社可能会降低粮食生产成本从而促进粮食生产效益的提高.

2.1. 数据来源

2.2. 模型设定

2.2.1. 基准模型

2.2.2. 内生转换回归模型

2.2.3. 中介效应模型

2.3. 变量选取

2.3.1. 被解释变量

2.3.2. 核心解释变量

2.3.3. 控制变量

2.3.4. 中介变量

2.3.5. 工具变量

-

本文采取最小二乘法进行逐步回归, 表 3(1)列仅考虑农户参加专业合作社与粮食生产效益的单变量关系;(2)~(4)列分别控制农户个体及家庭特征、粮食生产经营特征和村庄特征变量, 在所有回归结果中, 农民专业合作社变量的系数均为正, 且在1%的统计水平上显著, 表明参与专业合作社有助于提升农户粮食生产总收益, 假说H1得到验证. 此外, 依据第(4)列可知, 决策者年龄、决策者性别、决策者健康状况、农业机械购买费用、高标准农田面积、政府补贴、村庄地形对农户粮食生产均具有显著影响.

-

本文更换被解释变量为农户粮食生产纯收益, 即农户粮食生产总收入减去粮食生产总成本之后的净收益, 并采用最小二乘法(OLS)估计. 在表 4(1)列中, 农户参与专业合作社对粮食生产纯收益仍具有显著的正向影响, 与前述结果基本一致.

-

统计发现, 约有5%的样本农户粮食生产效益归并为0, 存在数据被截断情形, 因此需采用Tobit模型进行分析, 以修正传统最小二乘法(OLS)可能产生的估计偏差. 回归结果见表 4(2)列, 结果表明农户加入专业合作社对其粮食生产效益有显著的正向影响, 并且截断模型的左截断(粮食实际种植总收入>0的样本)偏效应和左截堵(粮食实际种植总收入≥0的样本)偏效应均在1%的水平上显著为正, 表明基准回归结果是稳健的.

-

一方面, 随着我国农民专业合作社建设从追求数量向内涵发展过渡, “虚假”合作社问题逐步显现. 学界普遍认为“空壳社”就是无生产、不运行的专业合作社, 而“异化社”即出于套取“政策优化条件”为目的, 将自己包装成农民专业合作社的组织, 二者并未在真正意义上为成员提供社会化服务与支持[44]. 另一方面, 政府部门为了扶持专业合作社发展, 往往通过资金扶持、项目支持等方式提供多种优惠政策, 部分农户可能出于获取政策优惠的动机加入专业合作社. 因此, “伪合作”现象较为普遍[14]. 表 4(3)~(4)列表明, 剔除“伪合作”样本后的估计结果依然稳健.

-

本文采用倾向得分匹配法(PSM)对样本进行再次估计, 确保在其他条件尽可能一致的情况下, 得到加入农民专业合作社的净效应, 减少样本选择性偏差. 各匹配方法得到的加入专业合作社的净效应估计结果方向和趋势基本一致, 且均在1%的水平上显著(表 5), 证实表 1基准估计结果具有稳健性.

-

正如刘同山[45]和李想[37]所指, 是否加入农民专业合作社是农户基于自身特征和比较优势分析后的“自选择”行为, 存在一些影响农户决策的不可观测因素(如农户生产经营决策者的生产偏好、管理技能和进取精神等), 使得前文的基准回归结果可能存在因遗漏变量而导致的内生性问题, 为此, 本文使用内生转换回归模型(ESR)再次进行估计, 模型计算结果如表 6所示, 平均处理效应均至少在10%统计水平上显著, 表明加入农民专业合作社显著提升了农户粮食生产效益, 进一步支持研究假说H1.

-

加入农民专业合作社可能通过降低粮食生产成本、提升经营风险分散能力、提高农民组织化程度、推动农地规模流转4个影响机制, 提升农户粮食生产效益. 具体中介变量的机制探讨回归结果见表 7. 第(1)(3)(7)列结果显示, 加入专业合作社能够显著降低农户粮食生产总成本、提升农户农业经营风险分散能力、推动农户进行农地规模流转. 第(2)(4)(8)列在加入农民专业合作社基础上分别同时引入上述3个中介变量, 系数均显著为正, 综上, 农户加入专业合作社能够通过提高粮食生产能力、分散农业经营风险、推动农地规模流转进而提升粮食生产效益, 假说H2得到部分验证. (5)(6)列回归结果表明提高农户组织化程度的中介效应不显著, 说明加入专业合作社并未通过集中销售这一中间渠道影响农户的粮食生产效益. 可能的原因如下: 第一, 本文调研样本小农户居多, 小农户加入农民专业合作社也较难享受到其所提供的产品销售服务. 第二, 农民专业合作社提供产品销售服务的常见形式是大户以优惠价收购小户的农产品, 即便有一定数额的盈余返还, 返还比例也远未达到法律规定比例, 小农利益得不到保障[46]. 第三, 当与外部其他市场主体交易所获收益大于惠顾专业合作社所带来的收益时, 农户便不愿将价高质好的农产品惠顾给农民专业合作社, 其务农收入增长的主要源泉便无法完全归结于专业合作社.

-

学界对农民专业合作社作用机制的探讨暗含一个重要的前提, 即社员生产效益是否提高不仅取决于是否参与专业合作社, 更取决于专业合作社向社员提供了哪些服务和具体的参与方式[47]. 因此, 本文从农民专业合作社提供服务和社员参与方式两个角度进一步研究加入专业合作社对农户粮食生产效益的影响机制, 估计结果见表 8.

结果显示, 就提供服务类型而言, 加入农民专业合作社对农户粮食生产效益影响最大的是机耕机收服务. 这表明, 现阶段样本区合作社对农户粮食生产效益的作用主要体现在生产性服务环节. 就社员参与方式而言, 以土地入股方式参与农民专业合作社对农户粮食生产效益影响显著且系数较高, 可能源于, 一方面, 在参与专业合作社的样本农户中, 超过半数农户以土地入股的方式加入专业合作社;另一方面, 土地作为农户所独有的资源, 是其生存增收的重要保障和重要依托, 将土地入股农民专业合作社后, 原来撂荒或者未投入足够精力的土地将有机会被充分利用, 从而在较大程度上提升了农户粮食生产效益.

-

参考肖瑶等[48]对农地经营规模分类的方法, 结合调研区域多为山地丘陵的实际地形情况, 将农户农地经营规模分为小规模型农户(规模≤0.67 hm2)、中等规模型农户(0.67 hm2<规模≤2 hm2)、中大规模型农户(2 hm2<规模≤3.33 hm2)、大规模型农户(规模>3.33 hm2)4组. 表 9(1)(3)(4)列结果显示, (0, 0.67]、(0.67, 2]、(3.33, +∞)农地经营规模组农户加入农民专业合作社后对其粮食生产效益影响显著, 而(0.67, 2]农地经营规模组农户加入农民专业合作社后影响系数较小且不显著, 表明加入农民专业合作社对不同农地经营规模组农户粮食生产效益的影响大致呈“U”形. 农民专业合作社参与行为能显著提升小规模型农户、中大规模型农户以及大规模型农户的粮食生产效益, 而对中等规模型农户粮食生产效益的提升作用不明显, 这与张忠明等[49]的研究结论相一致.

-

根据家庭成员平均受教育程度对样本农户分组, 若农户家庭成员平均受教育程度为初中及以上, 划归“高受教育程度”组, 否则划归“低受教育程度”组. 表 9(5)列和(6)列结果显示, 在家庭成员平均受教育程度较低的样本农户中, 加入专业合作社对其粮食生产效益的影响更大.

-

根据农户家庭是否有成员接受农业技能培训划分样本农户, 若其接受过农业技能培训, 划归“有农业技能培训”组, 否则划归“无农业技能培训”组. 表 9(7)列和(8)列结果表明, 对于接受农业技能培训的农户群体, 加入农民专业合作社对其粮食生产效益有显著的正向影响, 且影响系数明显大于未接受农业技能培训的农户群体.

-

根据农户家庭农业经营性收入来源是否包含畜禽养殖业划分样本农户, 若其农业经营性收入同时来源于粮食种植和畜禽养殖, 划归“种养结合型”组, 若其农业经营性收入全部来源于粮食种植, 则划归“纯种植型”组. 表 9(9)列和(10)列结果表明, 对于种养结合型农户群体, 参与专业合作社对其粮食生产效益有显著的正向影响, 而对于纯种植型农户群体, 参与专业合作社对其粮食生产效益的影响在统计意义上不显著.

综上, 若将农民专业合作社中社员农户所拥有的资源禀赋纳入考虑范围内, 农户加入专业合作社对其粮食生产效益的影响并非完全均衡, 存在显著差异, 假说H3得以验证.

3.1. 基准回归

3.2. 稳健性检验

3.2.1. 替换被解释变量

3.2.2. 更换回归模型

3.2.3. 考虑“伪合作”问题

3.2.4. 倾向得分匹配法再估计

3.3. 内生性讨论

3.4. 影响机制分析

3.4.1. 总体分析

3.4.2. 服务类型与参与方式分类探讨

3.5. 异质性分析

3.5.1. 农地经营规模

3.5.2. 家庭成员平均受教育程度

3.5.3. 有无农业技能培训

3.5.4. 农户经营发展类型

-

农民专业合作社不仅是小农户与现代农业发展有机衔接、确保我国粮食供给和粮食安全的重要载体, 更是实现我国农业高质量发展、提高农业综合竞争力的中坚力量. 本文利用全国10省份1 027户微观农户调查数据, 实证分析农户加入农民专业合作社对粮食生产效益的影响. 研究发现: 第一, 农户加入农民专业合作社能够显著提升其粮食生产效益;第二, 加入农民专业合作社促进农户粮食生产效益提高的作用渠道主要有降低粮食生产成本、提升经营风险分散能力和推动农地规模流转;第三, 农民专业合作社对农户粮食生产效益的影响会因提供的服务类型与社员参与方式的不同而存在差异, 机耕机收服务与以土地入股合作社的方式对农户粮食生产效益提升作用最为明显;第四, 加入农民专业合作社对不同农地经营规模农户粮食生产效益的影响呈“U”形, 农民专业合作社参与行为对小规模型农户、中大规模型农户和大规模型农户的粮食生产均有显著的增效作用, 但对中等规模型农户的粮食生产效益无显著影响;第五, 加入农民专业合作社对家庭成员平均受教育程度较低、接受过农业技能培训、种养结合型3类农户群体的粮食生产效益提升边际贡献更大.

综合上述研究结论, 本文提出如下对策建议, 以期为充分发挥农民专业合作社的促农增效作用及建设高质量农民专业合作社进而保障粮食安全提供借鉴思路. 第一, 积极鼓励支持农户加入农民专业合作社. 政府应当高度重视农民专业合作社的培育, 不因“空壳社” “异化社”问题而对此产生动摇和质疑, 引导农民专业合作社与农户建立紧密的利益联结机制, 为农户获得粮食专业化和规模化生产效益提供保障. 第二, 促进农民专业合作社提升其社会化服务供给质量和水平. 农民专业合作社应瞄准农民服务需求, 探索符合农民实际农业生产特点的服务形式, 构建并完善农业社会化服务体系, 逐步向“控量提质”阶段迈进, 促使农户从全产业链各环节提高农业生产经营效益. 第三, 加强和规范农民专业合作社制度建设与运行机制. 各级政府部门提供财政支持的同时, 也要帮助农民专业合作社建立严格规范的管理制度、有效的甄别机制和淘汰机制, 以维持农户与农民专业合作社系统的稳定共生, 保障农户粮食生产效益提升的可持续性. 第四, 紧扣农户特质、聚焦主要政策实施群体. 考虑到农民专业合作社成员的异质性, 在政策制定和实施过程中应以农户所拥有的资源禀赋为基础, 针对不同农户的生产需要和作业条件设计差异化服务类型和入社方式, 优化农民专业合作社服务效率, 使支持政策惠及更大范围农户, 做到农民专业合作社真正服务于农户, 提高其对农户效益的带动能力.

DownLoad:

DownLoad: