-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

传统村落的空间形态演变是区域社会进程、时代变迁与文化发展的历史见证。传统村落的保护与发展对乡土文化的传承和地方文化自信的增强具有重要意义,是实现乡村文化振兴的关键内容[1]。当前,乡村振兴已进入全面推进的关键阶段,随着城镇化进程的加速和旅游经济开发等外部因素的冲击,传统村落的历史风貌、街巷肌理、空间格局及建筑形态等都面临着不同程度的蚕食与破坏。通过研究传统村落空间形态及结构特征的演变,有助于科学分析其发展规律,探讨其中蕴含的社会文化变迁因素、驱动力及村落构成要素之间的组织关系,为传统村落的原真性保护和可持续发展提供参考与借鉴。

聚落形态是聚落的全面实体组成,反映了社会经济的物质载体,是在特定环境下时空状态的表现,展现了某一历史时期的生产生活方式及文化特色[2]。学者对这一主题进行了大量研究,为本研究提供了参考。研究内容主要集中在聚落空间演变、空间结构特征、空间形态认知、形态类型特征分析等方面[3-4]。研究从单一地分析物质形态转向探讨影响空间形态形成的自然、文化等动因,部分学者开展了不同地域类型、不同民族传统村落聚落空间形态的对比研究[5],但缺乏在相同文化背景和地理环境下,典型旅游型村落与农业型村落在时间维度上的动态变化对比分析,因此这一方向的研究亟待进一步深化和丰富。在研究方法上,村落空间结构形态的研究经历了从定性描述到引入圆形率、椭圆率指数、延伸率等科学量化方法,再到定性与定量结合的转变[6-7]。常用的方法包括空间句法、离散数学图论、路径结构法、空间组构理论、形状指数、分形值等[8]。聚落形态研究最早起源于考古学和地理学,随后在建筑学和规划学领域得到了发展[9]。目前,相关研究理论和方法已不再局限于传统学科领域,而是向历史学、社会学、生态学、建筑学、类型学等多学科交叉融合的方向发展[10]。从研究范围来看,已有研究涵盖了从省域到县域、湖泊流域及具体村落的不同尺度,宏观与中观尺度均有涉及[11]。然而,区域研究存在不平衡问题,研究集中在岭南、湘黔等具有鲜明文化特征的地区,而对西南地区的研究较为薄弱,对云南少数民族传统村落的相关研究还不充分[12-13]。大理白族传统村落的空间形态研究成果相对较少[14-15],研究内容主要集中于以下几个方面:一是从人文思想角度,探讨村落的信仰空间形态特征、区域乡村聚落空间形态的演变及空间形态要素分析;二是运用量化分析手段,分析不同尺度的空间形态特征,进行适应性研究;三是研究对象大多局限于环洱海地区或较为发达的传统村落。对农业型村落的研究较少,缺乏从村落整体空间形态演变特征到内部结构特征的多层面、多尺度系统性分析,且对动态演变的关注仍显不足。

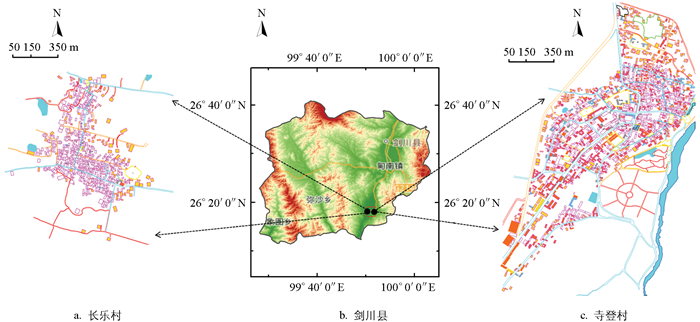

大理市是云南省传统村落分布最为密集的区域之一,其中剑川县的国家级传统村落数量位居全省第三。基于此,本研究选取了云南省大理市剑川县白族的旅游型村落寺登村和农业型村落长乐村作为研究样本,运用形态学和空间句法的量化分析方法,比较分析在相似的地理环境和社会文化背景下,两个村落的平面形态及内部空间结构演变的差异,并深入探讨影响因素,旨在揭示少数民族村落的社会发展特点,为传统村落的可持续发展与乡村发展规划提供理论支持和决策依据。

HTML

-

寺登村和长乐村均隶属于剑川县南部沙溪镇,南距大理市区126 km,北距丽江市区70 km,距离剑川县城40 km(图 1)。两个村落的主要民族均为白族。长乐村位于沙溪镇西部、寺登村的西南部,两个村落相距2 km。寺登村建于元代,村域面积3.65 km2,常住人口超过2 600人,主要收入来源于旅游业、农业种植及牲畜养殖,是镇政府所在地,也是沙溪古镇的核心区域,被誉为“茶马古道上唯一幸存的古集市”,2002年寺登街被列入世界纪念性建筑遗产保护名录并入选101个世界濒危建筑保护名录,2012年被列入第一批中国传统村落名录,先后被评为中国村庄名片、云南省旅游特色村、中国少数民族特色村寨、全国特色小镇等十多个荣誉称号,保留有完整的戏院、旅馆、寺庙和寨门等。长乐村建于明代,村域面积达3.56 km2,常住人口1 150人,主要收入来自粮食作物种植、牲畜饲养、外出务工,2014年入选第三批传统村落名录,古迹和古建筑存留较多。

-

数据和基础资料主要来源于《剑川县志》、村落档案文献、《沙溪传统村落群保护与发展规划》、《沙溪镇寺登村乡村振兴精品示范村创建实施方案》以及《寺登村、长乐村“多规合一”实用性村庄规划(2021-2023年)》等。本课题组长期关注寺登村和长乐村的发展情况,并于2023年8月和12月两次赴村进行实地踏勘,通过与村干部、村民、游客的深度访谈,获取了有关村落发展、遗产保护等方面的基本信息。

首先通过Google Earth获取寺登村和长乐村在2000年、2010年和2020年3个时间节点的高清卫星影像图,并通过实地走访修正影像图数据。利用ArcGIS和AutoCAD软件对村落的面积、边界、道路、公共空间等要素进行矢量化处理,获取“线、面”空间形态演变数据。接着构建空间轴线模型,并将其导入Depthmap软件中进行拓扑关系分析,计算空间句法的量化因子,最终得出整合度、可选择度、可理解度等空间变量数据。

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

-

村落规模是反映村落经济发展程度的重要指标。建设用地规模越大,村落的空间结构通常越复杂。

-

村落外部平面形态特征通常可分为指状、团状和带状3种类型。一般来说,数值越大表示破碎程度越高。边界形态指数S的计算公式如下:

其中:P为村落边界周长(m),A为聚落面积(m2),λ为边界长宽比,是指边界形态的长轴与短轴的比值,用以表达聚落边界的狭长程度。

-

采用空间句法、轴线模型分析法解析寺登村和长乐村的空间形态特征,选取整合度、可选择度、可理解度3个形态变量进行分析[16]。

-

整合度是指一个空间单元与其他空间的集聚与离散程度,分为全局整合度和局部整合度,大量案例研究表明,整合度越高的地方,其空间可达性越强,布局越合理,具有更多的人流和车流。计算公式如下:

其中:I为空间整合度,n为村落空间内总轴线数或结点数,D为平均深度。D的计算方法如下:

其中:Di为轴线网络中某一轴线到其他任意轴线的最少连接次数,Nd为连接的轴线数。

-

可选择度是指一个空间在最短拓扑路径上出现的次数,反映了该空间被穿行的可能性。可选择度越高,意味着空间区位越优越,通行量越大,且对人流的吸引力也越强。其计算方法如下:

其中:C为传统村落空间可选择度,i≠x≠j,d(x,i)为空间x到i的最短距离,σi,x,j为村落区域i经过区域j的最短拓扑路径。

-

衡量空间使用者通过对局部空间的观察形成整体空间感知的程度。可理解度越高,表示通过局部空间能够更好地认知全局空间。计算公式如下:

其中:R为空间可理解度,I(3)为步数n=3时的局部整合度值,I(3)′为3步整合度平均值,I(n)为全局整合度值,I(n)′为全局整合度的平均值。

2.1. 基于形态学的空间形态演变特征分析

2.1.1. 建设用地规模

2.1.2. 边界形态指数

2.2. 基于空间句法的村落内部特征分析

2.2.1. 整合度

2.2.2. 可选择度

2.2.3. 可理解度

-

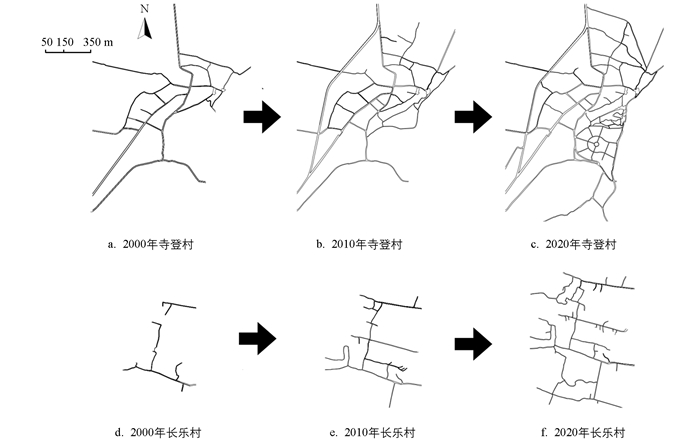

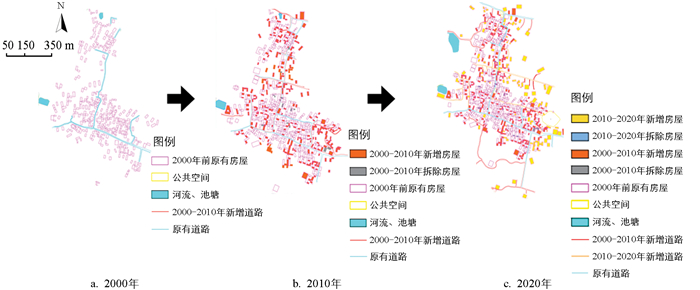

道路是村落的重要组成部分,是日常生活的高频发生场所,连接着各个空间。从道路形态上看(图 2),2000-2010年,寺登村北侧和东侧沿黑穗江的道路逐渐被打通;2010年复线路的建成极大地影响了村落的道路结构;2010-2020年,黑穗江河道西侧建成了滨河道路,大小街巷沿084县道和黑穗江向南北方向延伸,整体呈纵横交错的布局,道路由自由式形态逐渐转变为集聚式的不规则网状布局。长乐村的内部道路网络不断完善,道路平面布局形态经历了“丁字型”—“鱼骨状”—“树状”的演变过程。

从道路长度来看,在3个时间点上,寺登村的道路平均长度、最长道路长度和道路总长度均高于长乐村。2020年,寺登村的道路平均长度和最长道路长度分别是长乐村的1.81倍和3.28倍。2000-2010年,寺登村主干道总长度增加了1 940.80 m。2000-2020年,寺登村次干道及支路总长度增加了9 519.88 m。相比之下,长乐村2000-2010年主干道总长度增长幅度较小,2000-2020年次干道及支路总长度共增加了5 384.70 m。从道路密度来看,寺登村3个时间点的道路密度值较为稳定,平均值为62.87 m/hm2;长乐村道路密度值呈逐年递增趋势,2000-2020年增速达到148%,但密度值始终低于寺登村。从道路宽度来看,寺登村主次干道宽度分别约为8.5 m和4 m,长乐村则分别约为4.5 m和3 m(表 1)。

-

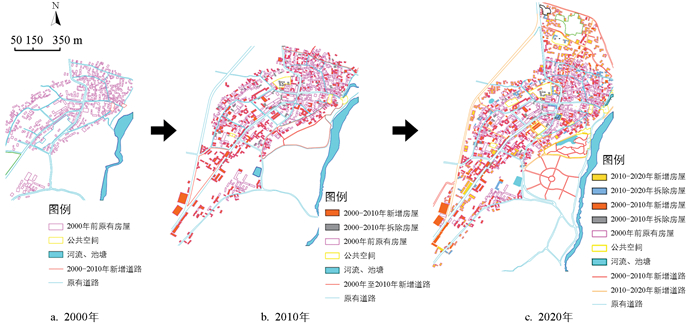

从村落形态上看,比对2000-2020年寺登村空间形态变迁,寺登村村落形态向东北和西南方向扩展,村落内部空地由新建民居所填充,中部民居建筑接近饱和(图 3)。长乐村在2010年以后,大、小长乐由独立分开的区域逐渐连接成片,由于受到沙溪中心镇区的吸引,呈向镇区蔓延发展态势,形态由疏到密,由内部填充到周边扩展(图 4)。

从面积上看,2000年寺登村面积大于长乐村,2000-2020年寺登村面积扩展了1.23倍,长乐村面积扩展了0.55倍;2000-2010年寺登村面积增加了891 663.1 m2,长乐村面积增加了137 039.4 m2;2010-2020年寺登村面积增加了638 347.9 m2,长乐村面积增加了279 000.9 m2。该时段寺登村面积的大幅增长,主要是由于2012年起寺登村正式向旅游型村落转型发展,民居建设呈蔓延式增长状态。总体而言,寺登村的扩展速度及规模均大于长乐村。从轮廓形状上看,经过量化计算,2000-2020年,两个村落3个时间点边界形态指数S均小于2,表明村落边界较为完整。寺登村2000年、2010年村落边界长宽比λ<1.5,呈团状聚落;2020年,边界长宽比满足1.5<λ<2,呈带状倾向的团状聚落。长乐村3个时间段村落边界长宽比λ均小于1.5,聚落形态基本保持团状(表 2)。

-

由于在空间中以某一节点为中心向外扩展,3个步数的范围最接近步行范围,因此本文选取3次连接所覆盖的范围为半径分析寺登村和长乐村的整合度。

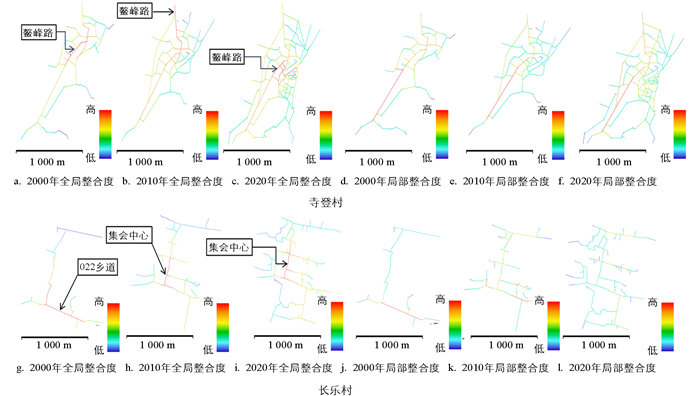

2000年、2010年、2020年,寺登村的全局整合度与局部整合度均高于长乐村,寺登村的平均全局整合度分别约为0.54、0.63和0.70,呈逐年上升趋势,表明村内道路轴线空间由较为分散向较为集聚转变,村落的集聚能力得到明显提升,整体可达性较好。其中,整合度最高的区域集中在对外通行干道鳌峰路及商业发展较为成熟的寺登街,并由鳌峰路向四周逐渐降低。3个时间点,寺登村的局部整合度均值分别约为1.03、1.09和1.18,呈逐年上升趋势,局部整合度较大的区域也在鳌峰路附近(图 5)。

长乐村在3个时间点的平均全局整合度分别约为0.39、0.27和0.24,呈逐年下降趋势,表明村落道路轴线分布较为分散,村内大部分为传统居住区,道路的可达性和内部连接度较低,利用率不高。整合度从中心向四周递减,整合度较高的区域集中在村委会所在的集会中心及与084县道连接的入村道路022乡道。局部整合度均值分别约为0.86、0.91和0.92,内部道路蜿蜒狭窄,对外联系较差。

-

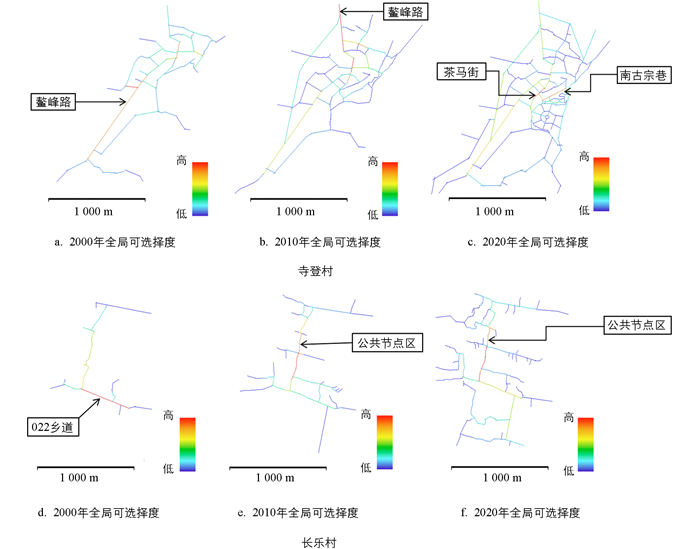

2000年、2010年和2020年,两个村落中全局可选择度较高的轴线与全局整合度较高的轴线部分重合(图 6),表明这些轴线具有较大的交通吸引力,且在空间功能上同时具备作为目的地和穿越路径的潜力。

寺登村的平均全局可选择度最大值分别为2 994、11 907和17 097。对比3个时间点,寺登村全局可选择度最高的轴线从最初的对外通行道路鳌峰路,逐渐转向商旅繁华街道茶马街和南古宗巷。

长乐村的全局可选择度分别为678、7 240和26 740。全局可选择度最高的轴线从022乡道逐渐转向村中心的村委会、广场、小卖铺及魁星阁等重要公共空间节点。

-

可理解度常用回归系数R2表示,反映局部与整体空间的一致性。R2取值范围为[0,0.5)时表示理解度差,[0.5,0.7)表示理解度较好,[0.7,1.0]表示理解度极好。分析两个村落2000年、2010年和2020年的可理解度,结果显示:寺登村的可理解度分别为0.60、0.49、0.52。整体而言,寺登村的可理解度R2数值在0.5左右,整体可理解度较好,表明村落空间结构联系紧密,道路系统清晰,各空间具有较好的渗透性,局部空间与整体空间的关联性较强,居民对周围小范围区域的认知度较高。其中,2000年可理解度最高,主要是因为当年村落道路网架构基本完成,结构较为简单。2000-2010年,寺登村处于旅游发展的自发阶段,政府干预较少,道路结构发生变化,通达性提升,空间形态多变,呈中速扩展,游客对村落整体的认知降低,因此2010年可理解度值最低。2010-2020年,两条滨河道路和北侧东西联系道路的建设使得内部支路和断头路打通,道路通达性进一步增强,2020年村落空间的可理解度值逐步恢复。

长乐村的可理解度值分别为0.46、0.15和0.17,均低于0.5,表明村落空间系统较为模糊,局部空间与整体空间的关联性较差,居民对村落空间的认知程度较低。其中,2000年的可理解度最高,主要是由于长乐村道路较为单一,交错较少。而2010年和2020年的可理解度降低,这与村内小巷较多且狭窄、崎岖不平,内部的便捷性和可达性较差,以及巷道内向性围合、与外界的联系较弱密切相关。

3.1. 村落空间形态演变

3.1.1. 线—道路空间形态演变

3.1.2. 面—村落平面形态演变

3.2. 村落内部结构特征变化分析

3.2.1. 空间整合度

3.2.2. 空间可选择度

3.2.3. 空间可理解度

-

传统村落的空间形态是人地相互作用的产物,其差异性是特定时空条件下,经济社会水平、历史文化背景、政府政策等多种因素耦合作用的结果[17-20]。基于不同历史时期村落空间演化及内部结构特征,进一步分析引起差异性的关键因素。

-

首先,资源禀赋是村落发展的内部驱动力,直接反映了最初的用地格局。自然资源禀赋与社会人文资源的差异构成了村落空间形态差异的基本因素。作为茶马古道上最具影响力之一的寺登村,曾是滇西北地区的食盐供给集散地。该村融合了儒家、佛教、商业马帮、白族民间乡土文化以及明清古建筑文化,历史文化底蕴深厚。古建筑群风格保留完好,90%以上的建筑保持原貌。其资源集聚为沙溪复兴工程和2005年村落旅游发展提供了有力支撑,促进了2010年村落用地的塑造,催生了文化旅游、公共服务等旅游功能用地。相比之下,长乐村虽然也具有一定的人文资源禀赋,如民国时期建造的魁星阁、三教寺、本主庙、复兴井、戏台及古庭院,但相较寺登村,其资源的丰富度和完整性不足。长乐村的建设用地主要为村民住宅用地,是典型的农业型村落,直到2020年,旅游发展仍处于起步阶段。

其次,地理资源要素是村落发育的物质环境基础,长期以来制约着村落的空间形态、格局及其演化。传统村落规模对耕地的依赖度随着时间的推移呈现先增加后减小的趋势。2012年,寺登村成功转型后,旅游收入逐渐取代了第一、第二产业收入的地位,并呈现多元化发展,大量村民从土地中解放出来,对土地资源的依赖性降低。而对于长乐村而言,土地资源始终是发展的基础性物质动力,村民对土地的依赖性较强,土地资源制约着村落的空间格局及其演变,导致了村落空间格局的均质性和稳定性。

-

政策因素在村落形态演变的程度和速度上发挥着重要的宏观调控作用。政府通过政策、规划和技术手段对村落空间的演变产生综合影响,不同类型的村落,其政府决策对空间发展的方向有所差异。

2003年,剑川县人民政府与瑞士联邦理工大学合作实施沙溪复兴工程,该计划对寺登村文化遗产的传承及空间格局的原真性保护起到了重要作用。2012年,政府正式介入寺登村的旅游开发,2017年起进入旅游建设的高速期,多个政府部门在项目资金上给予支持,推动特色小镇建设、高端酒店等重大项目的实施。到2020年,村落发展的“挤出效应”愈发明显,原居民大量迁出核心区域,迁至村落北部。民居被更新改造为主要由新居民经营的旅游商业体,原有的土地利用类型发生了变化,传统的村落格局被解体和重构,道路结构、长度、密度和宽度等指标也得到了显著提升。2010年后,《大理沙溪传统村落群保护和发展规划》和《沙溪历史文化名镇总体规划(2012-2030)》等一系列规划的实施,确定了寺登村“南延北扩、中部提升、东西限制”的用地发展方向。

在沙溪古镇旅游业的带动下,2013-2020年,长乐村逐步从传统农业型村落向休闲农业型村落转型。村落公共服务、道路和基础设施建设得到加强,到2020年,空间形态的演化加剧。随着城镇化战略的推进,实地访谈显示,2015年后,长乐村90%的年轻人为了寻求更好的工作机会和社会资源,选择进城或进镇,这在一定程度上减缓了村落规模的扩张,人口外流,多个空置的民宅被私人收购,用作旅游民宿开发。

政策和规划的外部调控作用持续增强,已成为村落空间形态演变的主导因素,直接影响着空间演变的路径和模式。

-

地方经济状况为乡村聚落发展奠定了基础,并显著影响了村落空间形态的演化。随着产业结构和经济增长方式的转变,根据相关统计数据,2012年前寺登村的主要收入来源于农业和外出务工,村民人均收入约为3 800元/年。到2019年,旅游人数达到110万人次,寺登村成功转型为旅游型村落,2020年末农村经济总收入达到3 000万元,村集体经济收入为60万元,村民人均收入提升至14 000元/年左右。随着旅游经济的发展,村落扩展速度加快,建设规模扩大,形成了北侧和西南侧的居民区、以四方街为核心的文化旅游区以及南端的公共服务区等多个功能片区。

相比之下,长乐村的经济发展相对滞后,2010年户籍人口为1 242人,到2020年为1 150人。2020年末,村集体经济收入为35万元,村民人均收入约为6 500元/年。经济收入主要依赖于烤烟、地参、制种玉米种植、奶牛和生猪养殖及外出务工等。由于经济发展水平较低,产业空间支持不足,小农经济下农业需投入大量劳动,家庭养殖风险较高,收入稳定性较差,因此村落扩展速度较慢,未呈现明显的功能分区,空间结构较为模糊。部分富裕家庭为改善居住条件,选择放弃老屋,在周边耕地上建新宅院,导致村落呈现外溢式扩展,内部空心化问题凸显。然而,由于开发强度较小,整体空间格局变化不大。

4.1. 资源禀赋及地理资源要素的基础动力

4.2. 政府决策和区域发展规划政策的宏观外部力

4.3. 经济发展及收入水平的现实动力

-

本研究基于空间句法理论模型,从宏观和微观两个角度出发,以大理白族传统村落寺登村和长乐村为研究对象,分析了在相似的文化和地理环境背景下,旅游型和农业型传统村落空间形态特征的演变,并探讨了影响因素。研究得出以下结论:

1) 村落空间形态演变存在显著差异。2000-2020年,从线性街巷空间来看,寺登村的道路形态由自由式布局向集聚式不规则网状布局转变;而长乐村的街巷平面布局经历了“丁字型”→“鱼骨状”→“树状”的演变。寺登村的道路平均长度、最长道路长度、道路总长度、道路密度及各级道路宽度均高于长乐村。从面状空间形态来看,寺登村的扩展速度和规模均大于长乐村。寺登村呈现轴向式及内部填充式扩展,发展受交通和河流的双重影响,聚落形态逐渐从团状向带状倾向的团状形态转变;而长乐村则呈现分散外延式拓展,受交通和地形因素影响较小,始终保持团状轮廓。由于寺登村的空间形态演变与沙溪旅游发展呈正向互动关系,不同旅游发展阶段下的村落空间形态与旅游发展速率呈现同步演变的特点;而长乐村则呈现典型的农业型村落演变模式。因此,两个村落的空间形态演变存在明显差异。

2) 村落形态特征存在差异。寺登村的空间肌理清晰,全局整合度较高;可选择度值最大的区域从生产生活区域逐渐向旅游商业区域转移;可理解度均值保持在0.5以上,局部空间对整体空间功能的反映能力较强。相比之下,长乐村的空间肌理较为模糊,内部连接度较低,全局整合度较弱;可选择度最高的区域从入村道路转移至村中心的村委会等生产生活设施集中的区域;可理解度低于0.5,表明理解度差,局部空间对整体空间功能的反映能力较弱。寺登村的空间句法量化因子数值普遍优于长乐村。分析其形态特征差异形成的原因,主要在于寺登村凭借资源优势和政策支持,得到了旅游经济的推动,而长乐村的资源和产业要素的支撑相对薄弱,发展动力不足。

3) 村落空间形态及特征的演变是资源禀赋、地理资源、政府决策、区域发展规划政策、经济发展及收入水平等多种因素交织作用的结果。在不同的发展阶段,各种驱动因素的作用也有所不同。

DownLoad:

DownLoad: