-

体育锻炼可以促进人的身体健康、提高生命质量、减少医疗开支,是实现全民健康最积极、最有效也是最经济的手段[1]. 为推动健康中国和全民健身建设,《健康中国行动(2019-2030年)》将“经常参加体育锻炼人数”(每周参加体育锻炼不少于3次、每次持续时间不低于30分钟且每次体育锻炼强度达到中等及以上)列为发展指标之一[2],也被《健康中国行动组织实施和考核方案》作为地方政府绩效考核指标[3]. 在全民健身蓬勃发展的时代背景下,2019年12月突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“COVID-19”)在我国蔓延,由于人群普遍易感,存在致命风险,疫情管控要求大家居家隔离、禁止外出[4],同时关停公共体育场所,限制人们的体育活动条件. 因此,调查研究新型冠状病毒肺炎疫情期间我国居民的体育活动情况及影响因素,将对未来发生重大公共卫生事件时保障全民健身具有重要的参考作用.

HTML

-

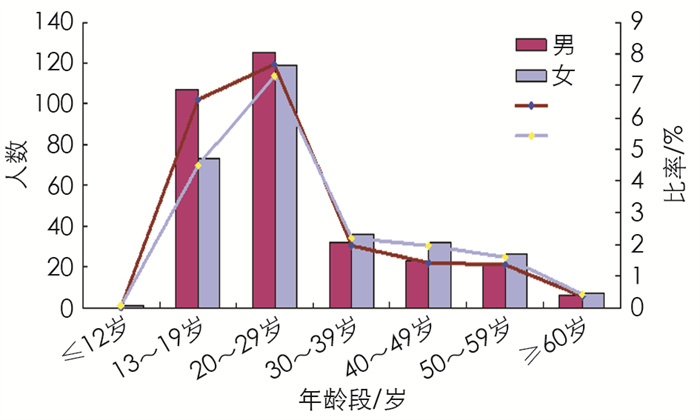

首先,笔者在2020年1月27日电话采访7名中国居民(男性:5名,女性:2名;年龄:23~58岁;城市居民:3人,农村居民:4人;均拥有大学及以上学历)在最近1周时间内的体育活动情况;其次,于2020年2月16日至18日通过在线问卷调查,收集31个省(自治区、直辖市)的2 443名居民在最近1周时间内的体育活动信息,其中有效样本2 075人,包括男性1 175人(56.63%)、女性900人(43.37%);平均年龄(26.09±10.681)岁(最小9岁,最大70岁);73.25%的人拥有大学学历,14.94%的人拥有硕士学位,6.17%的人拥有博士学位,5.64%的人学历在高中及以下;65.06%的人居住在城市(包括县城),34.94%的人居住在农村.

-

利用Web of Science、EBSCO、百度学术、中国知网、维普、万方等文献数据库,以“体育”“锻炼”“体育运动”“physical activity”“exercise”“sport”“fitness”+“疫情”“传染病”“流感”“epidemic”“infectious disease”“SARS”“MERS”“N1H1”为关键词进行交叉检索,经筛选获得87份相关文献,夯实本研究的理论基础;同时借鉴文献[5]文献[6]的相关方法,分别采集样本4 061人和3 400人,认为本研究的样本数量能够在一定程度上反映疫情期间我国居民的体育活动情况.

-

为借鉴国际社会在重大公共卫生事件期间保障全民健身的工作经验,笔者通过电子邮件联系了Lawrence O. Gostin(美国乔治城大学教授,世界卫生组织公共卫生法专家)、Trudy M. Wassenaar(德国病毒学家,MMGC机构主任)和SANG-IL LEE(韩国蔚山大学预防医学系教授)3位专家,了解中东呼吸综合征(MERS)和甲型N1H1疫情爆发期间,美国、欧洲和韩国社会采取了哪些措施保障居民日常锻炼.

-

基于文献和访谈调查获取的信息,自编“新型冠状病毒肺炎疫情期间居民体育活动情况调查问卷”,问卷题目包括:体育活动频率、强度、持续时间、场所、项目、方式、困难、措施、建议和获取锻炼抗疫信息的途径,以及性别、年龄、学历、居住地等人口统计学变量. 问卷经5名具有高级职称和博士学位的大学体育教师进行评价,均认为能够满足本研究需要;然后请5名体育学硕士研究生独立完成在线试测,平均用时98.6 s. 正式测试依托问卷星平台(https://www.wjx.cn/jq/57644127.aspx)进行,邀请亲朋好友通过微信、QQ转发电子问卷链接,随机收集被试的相关信息,截至2020年2月18日,总共收集2 443人填答的问卷,考虑到网速、填答设备(手机/电脑)、被试认知效率等方面的差异,将完成本测试的有效填答时间设为90 s,根据问卷星平台提供的每份问卷填答时间进行判断,其中2 075份问卷有效,有效回收率为84.94%.

-

调查数据录入SPSS19.0软件进行频数、百分比、均差等统计分析,并采用EXCEL2003软件制作柱状图和趋势线.

1.1. 研究对象

1.2. 研究方法

1.2.1. 文献法

1.2.2. 访谈法

1.2.3. 问卷调查法

1.3. 数据处理

-

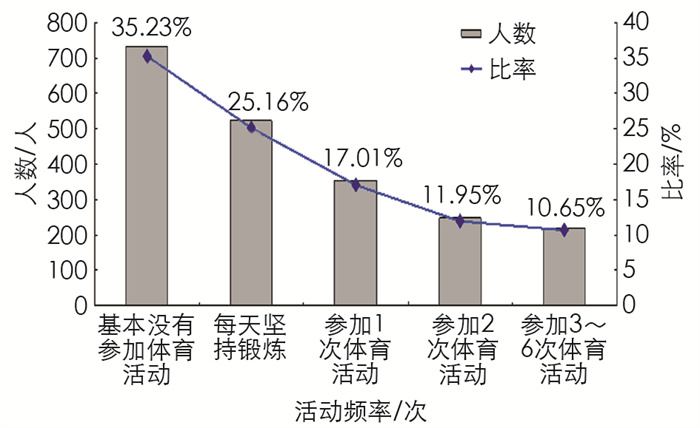

经常参加体育锻炼人数(每周参加体育活动3次及以上,每次持续时间不低于30 min,且运动强度达到中等及以上水平)是反映一个国家或地区群众体育活动情况的关键指标[7]. 为考察重大公共卫生事件对我国居民参加体育活动情况的影响,本研究在新型冠状病毒肺炎疫情背景下,对“经常参加体育锻炼人数”进行调查,结果显示,疫情期间我国有35.23%的人“基本没有参加体育活动”,每周至少参加1次体育活动的人数占64.77%,同时有25.16%人的“每天坚持锻炼”(图 1).

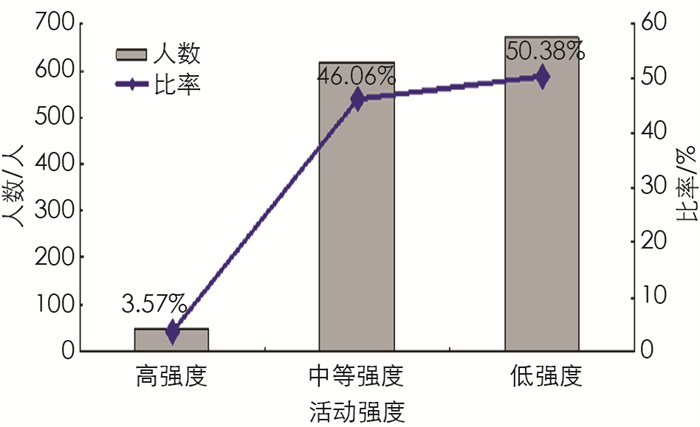

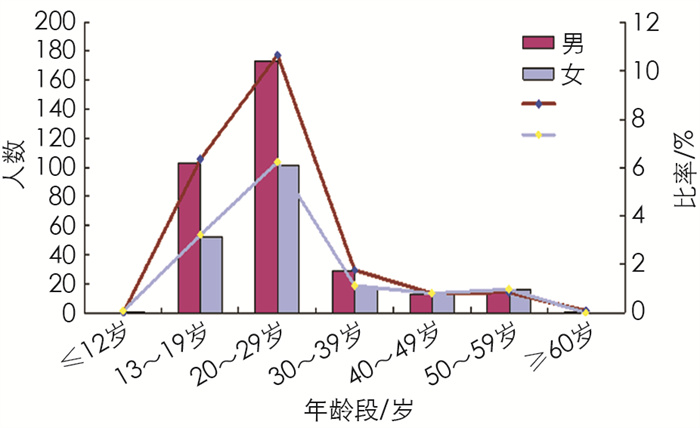

疫情期间大部分人参加低(50.38%)、中(46.06%)强度的体育活动,参加高强度体育活动(3.57%)的人口比率较低(图 2). 进一步分析发现,各年龄段男性居民参加中、高强度(除30~39岁外)体育活动的人数比率高于女性,而30岁及以上女性参加低强度体育活动的人数比率高于男性(图 3-5).

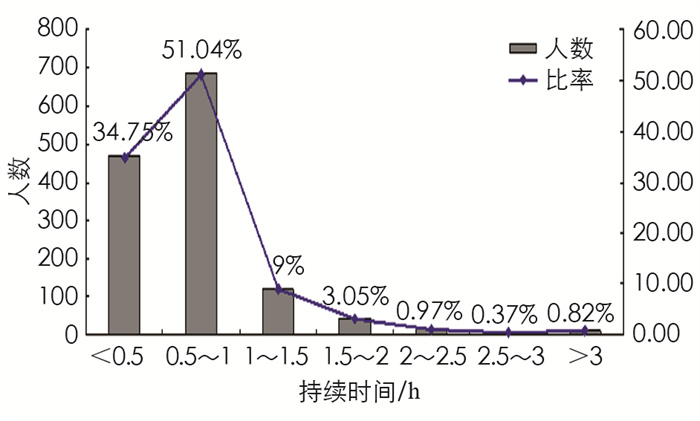

疫情期间人们参加体育活动的持续时间普遍较短,超过80%的人平均每次参加体育活动的持续时间不超过1 h,其中持续时间达到30 min至1 h的人数最多(51.04%),而超过1.5 h的人数仅占5.14%(图 6).

疫情期间我国居民达到“经常参加体育锻炼”标准的人数比率为17.98%,相较于《2014年全民健身活动状况调查公报》披露的数据[8],疫情期间参加体育活动的人数和每周参加体育活动的频率增幅较大,但经常参加体育锻炼的人数比率变化较小. 主要原因可能是疫情期间人们的闲暇时间增多,而体育活动条件有限,导致大多数人的运动强度和持续时间无法达标.

-

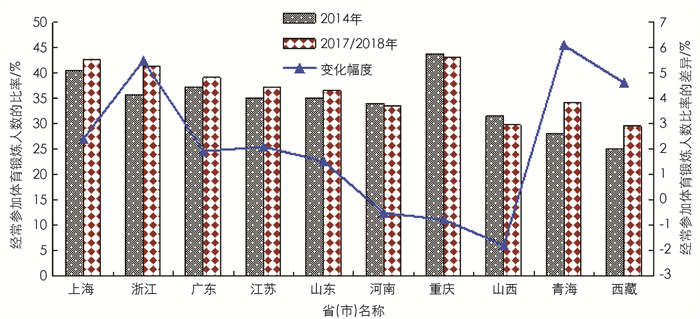

为了客观衡量重大公共卫生事件的影响,本研究收集10个省(自治区、直辖市)2014年和2017年/2018年官方公布的经常参加体育锻炼人数,作为对比数据(2014年、2017年/2018年和2020年之间的时间间隔为3年左右),用来反映疫情期间我国居民体育活动水平的变化特征. 分析发现,疫情发生前,我国大部分地区经常参加体育锻炼的人数在增长,少数地区出现下滑,增/减幅度介于-1.8%~6.1%之间(图 7),因此即使我们假设2019年全国经常参加体育锻炼的人数比2014年增加10%,成年人群中达到经常参加体育锻炼标准的人数大约是16.17%,略低于疫情期间的水平(17.98%),这意味着重大公共卫生事件会对全民健身产生积极促进作用.

-

分析结果显示,疫情期间我国居民的体育活动水平存在明显的人口学差异:①体育活动强度存在显著的性别差异(p=0.001),参加中、高强度体育活动的男性比女性多9.38%,而参加低强度体育活动的女性比男性多7.71%,同时女性参加体育活动持续时间不足30 min的人数比男性高5.3%,经常参加体育锻炼的男性(19.23%)高于女性(16.33%);②50~59岁(24.42%)和20~29岁(21.07%)人群中经常参加体育锻炼的人数较多,而60岁及以上人群锻炼积极性较高(77.78%的人每天坚持锻炼),但运动强度较低(仅11.12%的人达到中等及以上强度),所以经常参加体育锻炼的人数只有11.11%;③城市居民中“基本没有参加”体育活动的人数(34.22%)低于农村居民(37.1%),而且每周参加1~2次体育活动的人数(26.81%)也比农村居民(32.97%)少,但是参加中、高强度体育活动的人数比农村居民多2.83%,所以城市居民中经常参加体育锻炼的人数(20.15%)比农村居民(13.93%)高6.22%.

-

防疫政策要求居民长时间居家隔离,空闲时间增多,这为其参加体育活动提供了时间保证,但并非对所有人的体育锻炼均产生促进作用,那些以体育活动“打发空闲时间”的人群(45.98%)中有18.24%的人达到经常参加体育锻炼的标准,而“养成体育锻炼习惯”的人群(28.92%)中有42.5%的人达标,可见充足的时间保证激发了这些体育运动爱好者的锻炼热情. 同时由于体育锻炼有助于肺部和呼吸系统排出病毒,体温升高有助于人体杀毒,释放荷尔蒙能够缓解心理压力[9],而且长期坚持体育锻炼会提高人体抵抗病毒的能力[10],所以我国政府和专家在新型冠状病毒肺炎疫情爆发后就倡导人们在居家隔离期间积极参加体育锻炼,并促使48.63%的人为了“增强免疫力和抵抗力”而参加体育活动,其中23.98%的人达到经常参加体育锻炼标准. 由此可见,养成锻炼习惯和形成锻炼抗疫动机的人群,在重大公共卫生事件期间保持着较高的体育活动水平.

-

调查发现,一方面受住房条件有限,许多人居家隔离期间难以获得一处合适的体育活动空间,导致29.4%的人反映“体育活动在家里施展不开”;另一方面平常百姓主要居住在单元楼里,少数人(0.29%)担心居家期间开展体育活动发出的声响会惊扰左邻右舍和家人. 可见,疫情期间居家锻炼条件明显限制了人们的体育活动水平,有8.82%的人“一直不喜欢体育运动”,有35.23%的人在疫情期间“基本没有参加体育活动”,超过80%的人达不到经常参加体育锻炼的标准,而那些发现自家空间不适合开展体育活动的人群(39.04%)中仅11.23%的人达到经常参加体育锻炼的标准. 由此可见,重大公共卫生事件使人们拥有较多的空余时间,老百姓虽有体育参与兴趣,但受住房条件限制,影响了他们参加体育活动的频次.

-

重大公共卫生事件会引发人们心理问题,例如Coughlin[11]发现甲型N1H1、水痘、丙肝等疫情与人们的焦虑、抑郁症状高度相关. 此次肺炎疫情发生后,我国不少居民产生了心理障碍,上海精神卫生中心(2020年)的调查结果显示,35%的人遭受心理困扰,其中29.29%的人属于轻度至中度困扰,5.14%的人遇到严重的心理困扰,会引发恐慌症、焦虑、抑郁和精神分裂症等[12]. 针对疫情引起的心理问题,不少专家学者建议大家利用体育运动调节情绪,释放压力和获得快乐[13],而且有研究者指出甲型N1H1[14]和“非典”[15]期间人们更加重视体育锻炼. 本研究显示疫情期间因“担心感染病毒”“担心感冒”“担心身在疫区的亲朋好友的安危”等恐慌心理造成15.81%的人“没有心思参加体育活动”. 虽然重大公共卫生事件对人们的消极心理影响可以通过体育活动予以缓解,但这种影响的后果也可能抑制了人们体育参与的积极性.

2.1. 重大公共卫生事件期间我国居民参加体育活动情况

2.2. 重大公共卫生事件对我国居民体育活动水平的影响

2.3. 重大公共卫生事件期间影响我国居民体育活动水平的因素

2.3.1. 人口学变量

2.3.2. 锻炼习惯和锻炼动机

2.3.3. 居家锻炼条件

2.3.4. 心理状态

-

重大公共卫生事件(以新型冠状病毒肺炎疫情为例)期间,参加体育活动的人数和每周参加体育活动的频率有所提高,但体育活动强度和平均每次体育活动持续时间偏低. 虽然时间充裕,但受居家锻炼条件、锻炼习惯、锻炼动机、心理状态等因素的影响,经常参加体育锻炼的人数只有17.89%,大部分居民的体育活动水平不高. 同时体育活动受性别、年龄、城乡等人口学变量的影响,其中城市居民中50~59岁和20~29岁的男性人口参加体育活动的水平较高.

-

1) 居家锻炼应予以针对性的支持. 不同特征居民(性别、年龄和城乡)的体育活动倾向性存在差异,例如女性人群中参加舞蹈、健身操和瑜伽的人数分别是男性的4.59倍、3.56倍和12.88倍;城市居民中参加健身操、瑜伽和器械运动的人数分别是农村居民的1.85倍、2.18倍和1.77倍. 所以重大公共卫生事件期间,全民健身工作要做到“有的放矢”,采取针对性措施,帮助不同类型、不同社会层次的居民参加体育活动.

2) 积极优化居家体育活动条件. 疫情期间参加体育活动的人数比平常增加了大约15%,但经常参加体育锻炼的人数没有增加,主要是因为居家锻炼条件限制了许多人的体育运动强度和体育运动持续时间. 所以重大公共卫生事件期间,除了向人们提供体育活动技术指导,更应该帮助他们适当改善体育活动条件,例如指导人们利用阳台空间进行瑜伽、健身操、跳绳、毽球等体育活动,大家提供跳绳、瑜伽垫等小型体育器材.

3) 平时积极培养人们的锻炼习惯. 疫情期间人们的体育活动水平明显受到锻炼习惯和动机的影响,在已经养成体育锻炼习惯的人群中高达42.5%的人符合经常参加体育锻炼的标准,远高于一般人群. 所以重大公共卫生事件期间促使人们参加体育活动,不能靠“临阵磨枪”,应在平时助力推进全民健身建设,努力培养人们的体育锻炼习惯.

4) 引导人们保持良好的抗疫心态. 疫情对人们心理造成多种影响,并消耗他们参加体育活动的心理动力,成为阻碍其参加体育活动的主要制约因素. 重大公共卫生事件期间,除了提供体育活动技术指导和完善场地器材方面的支持,还应关心居民的锻炼心态,采取一些干预措施(如居委会工作人员通过社区网络管理平台经常对社区居民进行疏导,鼓励大家参加体育活动),缓解疫情导致的心理问题对人们参加体育活动的束缚.

DownLoad:

DownLoad: