-

改革开放40年以来, 中国的城镇化发展取得了巨大的成就. 从1978年到2019年, 我国城镇常住人口从1.7亿人增加到8.5亿人, 城镇化率从17.9%提升到60.6%, 年均提高3.88个百分点, 城市数量从193个增加到673个. 中国的城镇化发展速度无疑是20世纪后半叶以来最波澜壮阔的奇迹之一. 然而随着中国城镇化的不断发展, 就业难、住房难、就医难、生态环境恶化等一系列城市病, 农村资源与人才的流失, 以及资源压力大、城乡差距扩大和城镇规模结构失衡等诸多问题凸显[1-3]. 党的十八大提出“基于功能完善、以大带小、城乡一体、布局合理、集约土地的原则, 促进大中小城市和小城镇协调发展”的新型城镇化发展理念, 标志着我国进入新型城镇化阶段[4]. 习近平总书记在十九大报告中提出“要坚持新发展理念, 推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展”, 为新时代的新型城镇化发展指明了方向. 中国在过去的几十年发展中主要注重了城镇化的发展速度, 而轻视了其质量内涵. 新型城镇化的“新”就是转变这一现象, 具体表现在以提升城市公共服务、文化内涵等为中心, 使城镇真正转变为适合人们居住的高品质之地[5].

目前关于新型城镇化建设的研究主要集中在城镇化水平测度[6-7]、城镇化协调发展[8]、动力机制分析[9-10]、实施路径选择[11-12]等方面. 其中, 动力机制分析是中心内容, 起到承上启下的作用. 新型城镇化动力机制涉及到的人口城镇化、产业发展、土地城镇化、社会发展、生态环境、水资源等多个维度, 国内外学者从理论和实证方面均取得了诸多成果. 关于人口城镇化, 学者们的研究重点为推动农村劳动力向城市转移的动力要素上[13-15];产业发展方面, 随着新型城镇化概念的提出, 城镇化与经济发展之间关系的研究, 不再仅仅关注经济总量和规模上, 而是越来越多地注重产业的优化升级与城镇化之间的有机影响上[16-17];土地城镇化方面, 学者们的研究集中在土地利用效率、土地集约利用等方面[18-19];社会发展方面, 学者们普遍认为实现公共服务的均等化是实现“以人为本”的关键所在[20-22];生态环境保护方面, 研究集中在城镇化发展各要素与生态环境的耦合发展水平上[23-24];水资源方面, 主要集中在新型城镇化的发展中水资源供需平衡问题上[25-27].

1965年, 美国麻省理工学院的Forrester教授首次提出系统动力学(System Dynamics), 该方法于20世纪70年代末被引入中国. 由于系统动力学在处理多重反馈复杂时变系统问题时具有突出优势[28], 与新型城镇化涉及多维复杂系统的特点相契合, 因此在城镇化方面也得到了广泛的应用[29-31]. 本文将借助系统动力学方法, 剖析新型城镇化中主要影响要素及其相互之间的因果反馈机制, 从动态化与系统化的角度对新型城镇化的内在机理进行一个全面的阐释, 最后发挥系统动力学的政策实验室功能, 通过对不同子系统中关键变量的不同赋值, 研究新型城镇化在不同发展情景下的未来行为, 提出新型城镇化未来发展的政策意见.

HTML

-

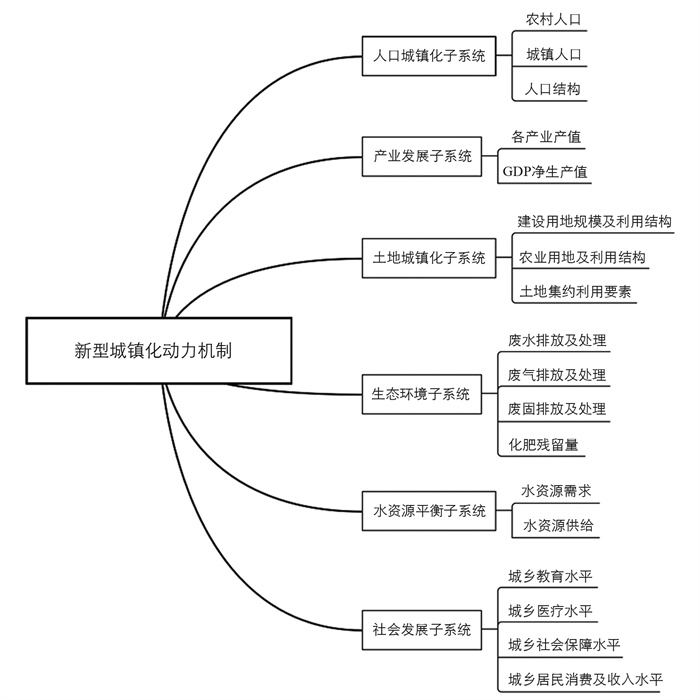

新型城镇化是一个具有综合性和系统性的复杂发展过程. 起初从系统理论出发对城镇化发展进行的研究, 多围绕城镇化进程中人口、经济、土地之间的协调发展[32-33]. 随着新型城镇化理念的提出, 人们开始重视城镇化发展过程中资源与环境要素的可持续发展, 学者们从PSR模型[34]、人地关系[35-36]、绿色发展理念[31]等角度出发, 构建包含人口、经济、土地、资源、生态环境要素的复杂发展系统. 随着中国城镇化及工业化的推进, 社会经济发展与水资源、水环境承载力不足的矛盾逐渐凸显出来, 本文考虑到这一特殊经济资源的约束性, 将水资源作为一个独立子系统进行研究. 进入新时代以来, “以人为本”成为新型城镇化发展的重点, 这不仅仅是指人口的城镇化, 它还包括同步推进基本公共服务均等化, 大力提升农业转移人口就业能力等方面[37]. 本文将从人口、土地、产业发展、社会、水资源、环境六大要素出发构建新型城镇化动力机制模型, 主要解决以下两个问题:

1) 深入了解新型城镇化进程中人口城镇化、产业发展、土地城镇化、生态环境、水资源平衡以及社会发展6个子系统内部及之间的动力机制和反馈结构, 找寻它们之间的定量关系, 预测关键变量的未来发展趋势.

2) 运用系统动力学“政策实验室”的功能, 对不同政策变量赋予不同数值, 研究不同情景下新型城镇化的未来发展趋势, 为新型城镇化的未来发展提出政策与建议.

-

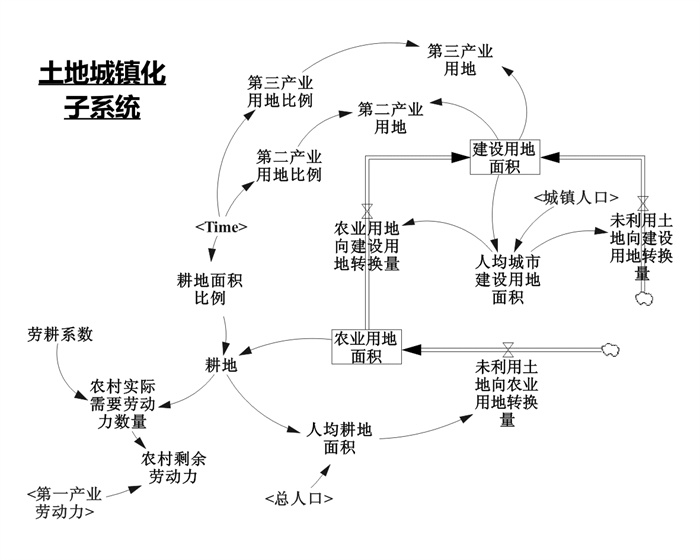

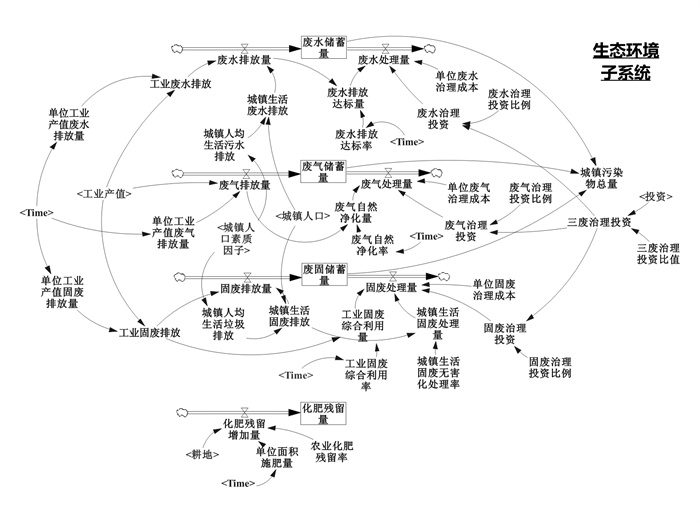

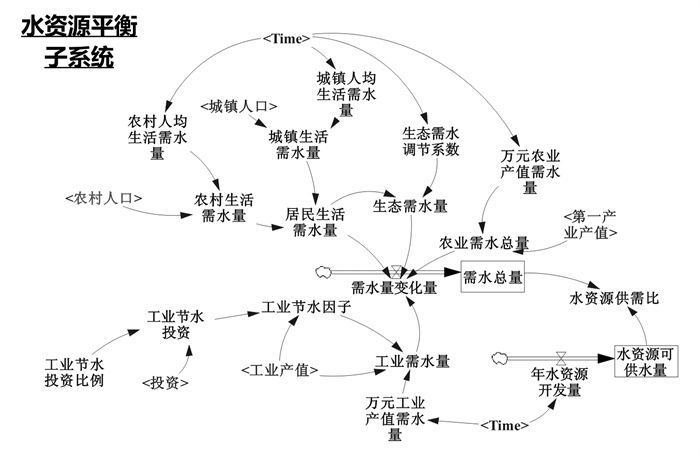

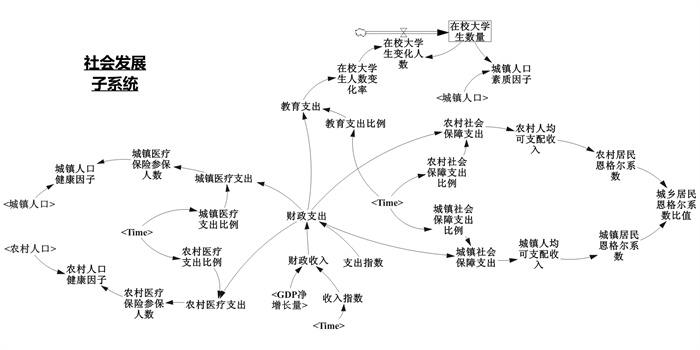

基于系统理论, 系统的边界从模型建立的目的出发, 涉及与问题有关的重要变量和相互关系. 人口城镇化子系统的边界为城乡人口的变迁, 包括由于变迁造成的不同产业劳动力的变化;产业发展子系统的边界则涉及3个产业产值及其所包含的影响因素;土地城镇化子系统的边界涉及各类型土地的利用结构及土地集约利用等要素;生态环境子系统则涉及废水、废气和废固等污染物的排放和治理;水资源平衡子系统包含水资源的供应和农业、工业、生活等用水部门的需求;社会发展子系统的边界则包括教育水平、医疗水平、社会保障及消费水平(图 1).

-

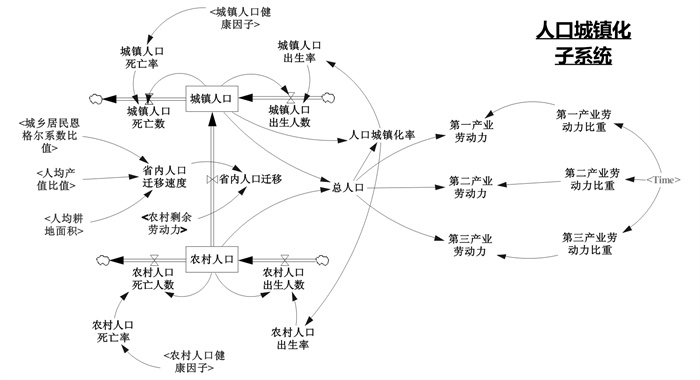

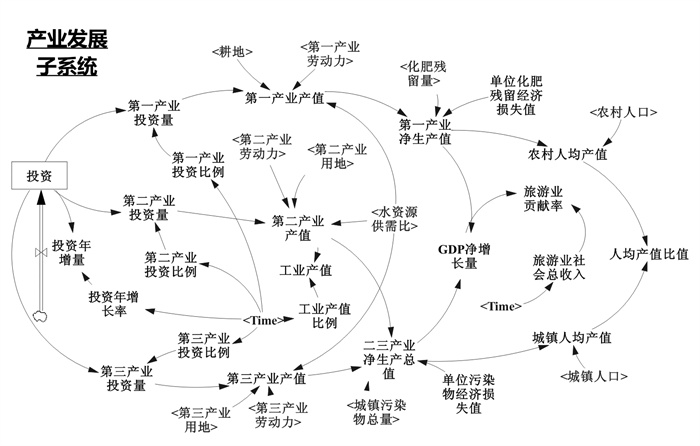

城乡就业机会、收入与消费水平的差异作为主要动力因素吸引大量农村剩余劳动力进入城市从事二三产业. 劳动力结构的变化推动了产业结构的变化, 第一产业所占比重逐渐下降, 工业、服务业快速发展. 农村人口向城市集聚及产业结构的变化, 导致城镇居住用地和相应产业用地的需求增长, 进而影响土地利用的结构, 促使农业用地及未利用地转变为城市建设用地. 同时, 城乡人口的迁移、产业结构的转变、土地利用结构的变化必然对城镇的生态环境产生一定的影响, 环境污染会造成产业产值的损失, 并且影响人们的生活健康. 产业快速发展和人口增长导致了生产和生活性用水的激增, 水资源供需逐渐失衡又进一步制约了产业的发展.

产业快速发展带来的巨额资本会促使政府对城乡居民进行更多地社会保障、医疗卫生、教育等基础公共服务的投入. 教育支出会影响到城乡居民的素质水平, 高素质的居民会自发地减少生活污染物排放, 由此对生态环境产生影响. 社会保障支出会对城乡居民的收入产生影响, 城乡居民收入的差距会影响到城乡居民的消费观念, 进而产生推-拉效应, 促使农村人口向城镇人口变迁. 政府医疗卫生支出的多少会决定到城乡居民医疗水平的高低, 进而对农村和城镇人口的自然增长率产生影响.

-

系统流图是多层次、多节点、多回路的网络图, 它形象反映系统结构和动态特征. 本文通过分析6个子系统内部与相互之间的动力反馈机制, 共确定了12个状态变量、19个速率变量、116个辅助变量, 然后绘制了各个子系统的流量存量图(图 2-图 7).

1.1. 建模目的

1.2. 系统界限

1.3. 系统分析

1.4. 系统仿真流图

-

大理市地处中国云南省西北部, 幅员面积1 468平方公里, 全市人口61万人. 2014年, 大理市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区之一, 通过近几年的探索实践, 形成了可在全国推广的“大理经验”. 大理市的人口城镇化率从2007年的51.7%发展至2018年的69%, 十几年来一直保持平稳增长. 因此以大理市为例, 研究新型城镇化的动力机制具有实践价值.

-

本文的数据来源包括2007-2017年《大理市国民经济和社会发展公报》《大理市城市建设统计年鉴》《云南省统计年鉴》. 以2007年为基期, 步长为1年, 2007-2017年间的数据用来校准和调试模型, 2018-2027年为预测年.

本文建立了“大理市新型城镇化动力机制”模型的主要系统方程(表 1), 以量化各变量间的相互关系. 其中绝大多数方程式根据变量之间的因果关系直接确定;部分方程式运用SPSS 22.0软件根据历史数据进行线性回归获得, 譬如产业发展子系统中各产业产值通过各产业投资值, 劳动力和土地量基于CD生产函数回归确定;还有一些变量根据多年来的统计数据结合经验判断, 采用趋势外推来取值或采用变函数表达, 譬如生态环境子系统中的单位工业产值三废排放量、废水排放达标率、废气自然净化率、工业固废综合利用率、单位面积施肥量等变量, 均采用表函数的形式来表示其与time变量之间的关系.

-

在模型预测运行前, 需要对模型进行量纲一致性检验和拟合度检验. 量纲一致性检验在保证量纲具有实际意义的情况下, 确保了方程左右两边变量的量纲具有一致性. 本研究通过Vensim PLE软件验证了量纲一致性.

进行拟合度检验可以发现系统仿真预测的过程中出现的问题, 并且通过不断地调试将误差保持在一定合理的范围内, 保障模型的正确性. 拟合度检验的计算公式为:

其中Dt为偏离度, X′t为t时刻的预测值, Xt为t时刻的历史观测值.

本研究有效性检验时间范围为2013-2017年, 检验各子系统的具体变量分别为总人口、GDP净增长量、建设用地面积、化肥残留量、需水总量、农村恩格尔系数6项, 由表 2可知, 所有变量的误差均维持在±10%左右, 因此可认为模型的预测结果与历史数据值较为吻合, 检验通过.

2.1. 研究区域

2.2. 数据来源与参数设定

2.3. 模型检验

-

系统动力学可通过在模型中设置不同的参数来进行不同情景的仿真模拟, 以达到政策实验室的功能. 基于新型城镇化发展路径有关文献的研究, 本文设置自然发展型、产业升级型、土地集约型、环境友好型、以人为本型、和谐发展型6种新型城镇化发展情景, 并对6种发展情景进行仿真模拟, 将仿真的结果进行比较分析.

-

该发展情景作为其他5种发展情景的参考依据, 不做任何参数调整.

-

该发展情景致力于对大理市产业结构进行调整和升级, 由于资本投资会影响到产业结构, 进而影响整个系统. 因此调整资本投资的规模及结构, 在其他参数不变的情况下, 投资的年增长率提高2%, 并且第一、二、三产业的投资比例调整为0.05∶0.3∶0.65.

-

该发展情景体现了土地的集约利用. 为了使城镇建设用地的扩张速度有所减缓, 在其他参数不变的情况下, 设置人均建设用地面积的约束参数为1.2平方公里/万人, 当实际人均建设用地面积大于1.2平方公里/万人时, 此时建设用地的增长速度限制在人均建设用地面积等于1.2平方公里/万人时的增长速度.

-

该情景的发展目标主要是为了体现生态环境的改善与资源的节约利用, 考虑加强环境保护投入力度及技术支持力度对整个系统带来的影响, 在其他参数不变的情况下, 污染治理的投资比例由原来的0.12%提升至0.2%;同时为了体现工业节水技术的提升, 对水资源平衡子系统中的工业节水投资比例进行调整, 由原来的0.01%提升至0.2%.

-

该情景追求新型城镇化的核心发展内涵——以人为本, 根据《大理市国民经济和社会发展公报》, 大理市常住总人口从2007年的63.84万人增长至2017年的67万人, 而户籍总人口由2007年的60.8万人增长至2017年的62.5万人. 大理市常住人口与户籍总人口之间的差距由2007年的3万人发展为2017年的4.49万人, 由此可见, 户籍人口的数量与常住总人口的差距越来越大, 这说明大理市的户籍制度并不完善, 并不能有效促进农业人口的转移. 因此本文在其他参数不变的情况下, 设置大理市户籍改革政策参数, 该参数旨在加快大理市农村剩余劳动力向城市的转移速度, 转移速度在原来的基础上加快5%. 同时该发展情景致力于推动转移人口的市民化, 实现基础公共服务的均等化, 因此该情景下城乡医疗、社会保障、教育的财政支出比例均在原有基础上提升10%.

-

为了体现新型城镇化可持续发展的理念, 该情景考虑大理市新型城镇化动力机制的人口城镇化、产业发展、土地城镇化、社会发展、生态环境、水资源平衡6个子系统之间的协调发展, 因此该情景的参数设置融合产业升级、土地集约、环境友好、以人为本4种发展模式的参数设置.

-

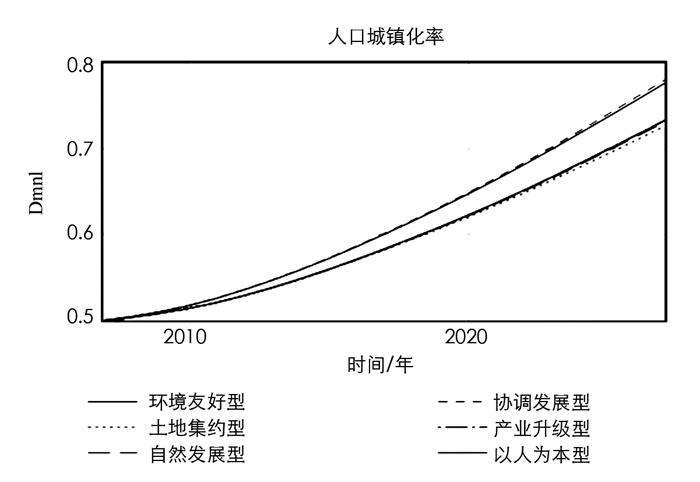

人口城镇化子系统最主要的指标就是人口城镇化率. 由仿真结果可知(图 8), 以人为本、和谐发展两种发展情景对大理市人口城镇化的激励作用十分明显, 户籍改革制度的“推动”作用和逐步完善的公共服务设施的“吸引”作用, 共同促进了农村人口向城市的转移. 相较于自然发展型, 产业升级、环境保护型对大理市人口城镇化的作用并不明显. 土地集约型则制约了大理市的人口城镇化发展, 土地集约型到2027年的人口城镇化率为73.05%, 低于自然发展情景的73.07%, 土地作为人口城镇化的载体, 对其具有约束作用, 土地集约型的发展情景减缓了建设用地的扩张, 势必对农村人口向城市的转移速度产生制约作用.

-

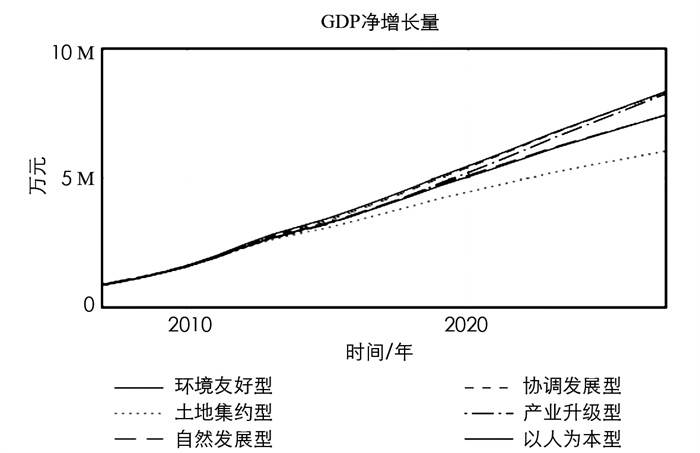

产业发展子系统的GDP净增长量综合考虑了大理市GDP与环境污染造成的经济损失. 6种发展情景下GDP净增长量均呈平稳地增长态势, 其中环境友好、和谐发展、产业升级3种发展情景下的增长速度最快. 环境友好型对大理市GDP净增长量的促进作用最为明显, 说明加大环境治理力度极大地减少了环境污染造成的经济损失;同时工业节水投资的增加, 调节了水资源供需失衡的状态, 促进了大理市GDP的增加. 产业升级型通过增加并调整各产业的投资比重, 使得大理市完成了由第二产业主导向第三产业主导转变的产业升级, 第三产业造成的环境污染远低于第二产业, 在一定程度上减少了环境污染造成的经济损失. 至2027年, 土地集约型下的大理市GDP净增长量将远低于自然发展型, 这主要是因为土地作为经济发展的投入要素, 对其有一定的约束作用(图 9).

-

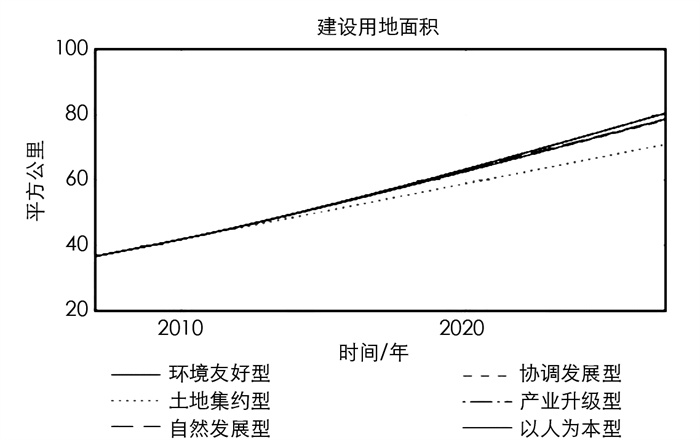

大理市经济的发展和人口的集聚离不开土地的支撑, 随着大理市城镇化进度的不断推进, 大理市建设用地也在不断地扩张中, 建设用地的来源主要是征收农业用地和未利用土地. 6种发展情景下, 土地集约型到2027年大理市的建设用地面积为70.98平方公里, 相较于其余5个发展情景节约了9平方公里左右的土地面积, 该发展情景采用人均建设用地约束参数制约建设用地的扩张, 但是土地的集约利用, 必然会限制大理市人口的城镇化和产业的发展. 和谐发展情景下的大理市建设用地面积到2027年扩张到76平方公里, 该发展情景对土地扩张的约束作用小于土地集约型, 其对人口城镇化和产业发展的约束作用也必然会小于土地集约型(图 10).

-

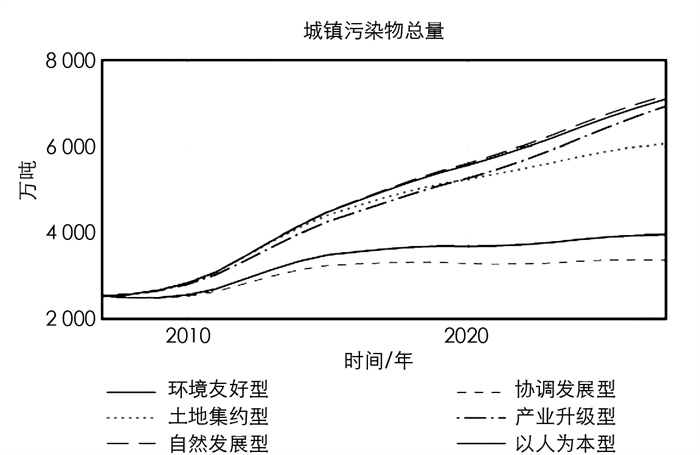

由于农村化肥残留在6种发展情景下变化不大, 本文探讨6种发展情景对城镇污染物总量的影响. 以自然发展情景下的城镇污染物总量为基本行为参考, 其他5种发展情景对城镇污染物减少的力度从大到小依次为: 和谐发展型、环境友好型、土地集约型、产业升级型、以人为本型. 其中和谐发展型对环境的保护力度大于环境友好型, 这说明不仅增加污染物治理投资对保护大理市生态环境有推动作用, 而且统筹考虑土地的集约利用、城镇人口素质的提高均对大理市的环境保护有激励作用(图 11).

-

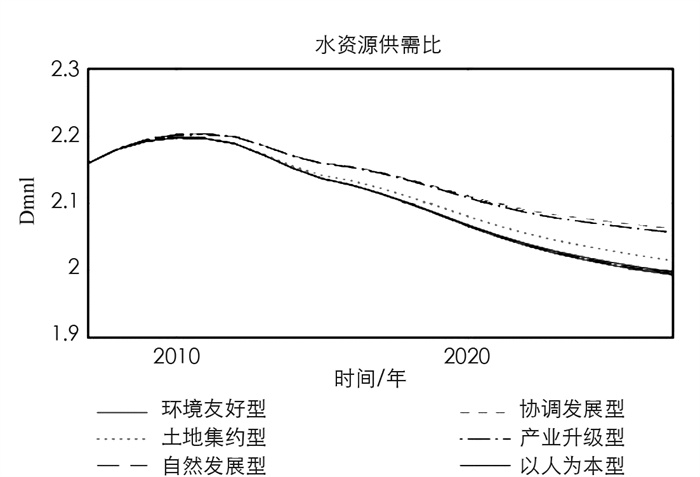

水资源供需比反映了大理市水资源供需平衡状态, 其值越大, 对大理市经济发展和人口集聚的作用越大. 由图 12可知, 大理市水资源供需比呈先缓慢增长后快速下降的发展态势, 随着水资源开发技术的提升, 大理市前期供水量不断增加, 而需水总量保持平稳, 结果导致水资源供需比有所增长;随着城镇化进度的推进, 大理市产业需水量和居民生活需水量日益增加, 最终促使大理市水资源供需比值减少. 6种发展情景下, 和谐发展型、产业升级型对大理市水资源供需平衡的促进作用最为明显, 土地集约型次之. 环境友好型、以人为本型对大理市水资源的平衡发展并没有产生影响. 综上而言, 仅提升工业节水投资对大理市水资源的平衡发展并没有明显促进作用, 而大理市从第二产业主导向第三产业主导转变的产业升级反而从根本上解决了工业需水量过大的局面.

-

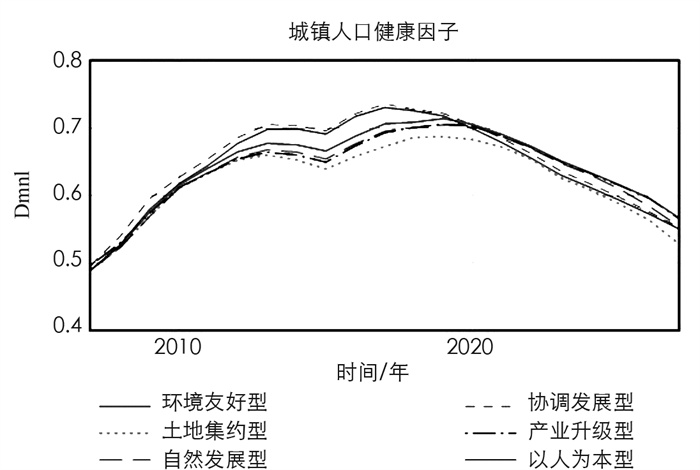

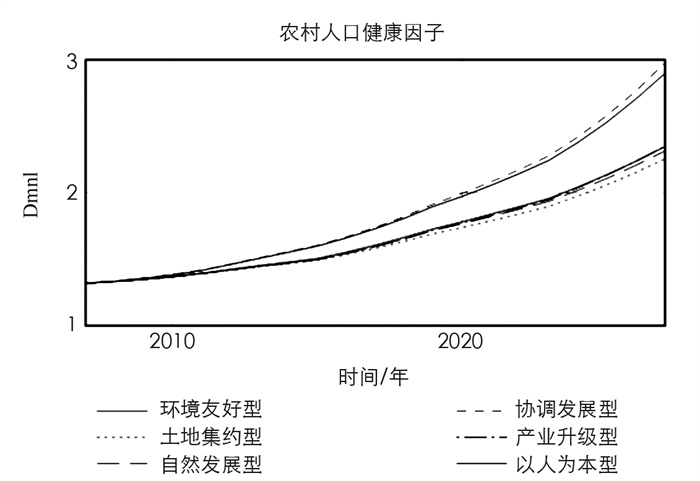

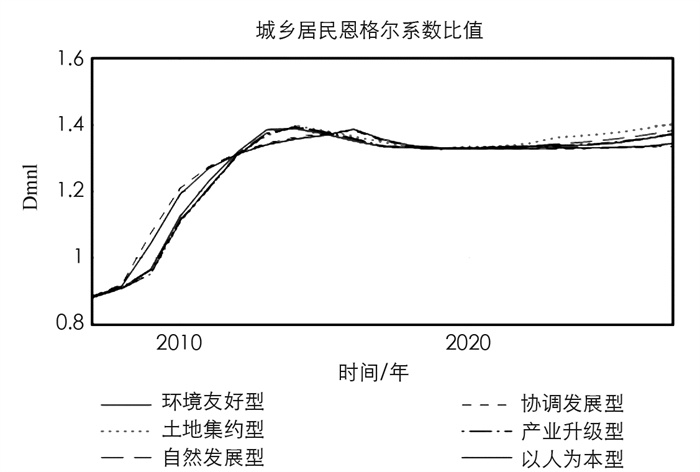

人口健康因子是城乡医疗参保人数和人口的比值, 反映了医疗服务满足城乡居民需求的程度. 由图 13可知, 6种发展情景下大理市城镇人口健康因子均呈先增长后下降的趋势, 由于城镇医疗保障支出的不断增加, 越来越多的城镇人口享有医疗服务, 从而导致健康因子有所提高, 但随着越来越多的农村人口向城市转移, 有限的医疗服务并不能满足日益增加的城镇人口, 进而促使健康因子下降. 图 14显示, 6种发展情景下农村人口健康因子均呈不断上升的态势, 这主要是因为农村人口向城市的不断转移, 导致农村剩余人口享有的医疗资源随之增加, 从而导致健康因子的上升. 大理市城乡居民恩格尔系数比值反映了大理市城乡居民消费水平的差距. 由图 15可知, 大理市理城乡居民恩格尔系数比值在6种发展情景下均呈先快速增长后趋于平稳的发展态势. 相较于其他3种发展情景, 和谐发展、以人为本型对社会发展子系统的关键变量产生的激励作用更为明显, 这说明提高城乡社会服务保障对实现城乡基本公共服务的全面覆盖能够发挥一定的作用.

3.1. 发展情景设定

3.1.1. 自然发展型

3.1.2. 产业升级型

3.1.3. 土地集约型

3.1.4. 环境友好型

3.1.5. 以人为本型

3.1.6. 和谐发展型

3.2. 仿真结果分析

3.2.1. 人口城镇化子系统

3.2.2. 产业发展子系统

3.2.3. 土地城镇化子系统

3.2.4. 生态环境子系统

3.2.5. 水资源平衡子系统

3.2.6. 社会发展子系统

-

大理市新型城镇化动力机制是一个包罗人口城镇化、产业发展、土地城镇化、生态环境保护、水资源平衡、社会发展多个子系统的复杂整体. 每一个子系统都涉及自己的发展目标. 上文所述6个发展情景都有着各自的偏重, 任何一个都无法使每一个子系统达到最优化的状态. 为了考虑6个子系统的协同发展, 本文分别选取6个子系统中的8个关键变量作为评价指标. 根据6个发展情景对8个变量优化力度进行由大到小的排序, 依次赋予6-1分值, 最后累计相加分值, 得分高者为最优化发展情景(表 3).

由上表可知, 自然发展型作为参考情景, 得分最低, 这说明其他5种发展情景均对大理市新型城镇化动力机制进行了不同程度地优化. 其中土地集约型的优化力度最小, 该发展情景虽然减缓了大理市建设用地的快速扩张, 推动了大理市生态环境的保护和水资源的节约利用, 但同时也限制了大理市人口城镇化和产业发展的进度, 对大理市居民生活水平的激励作用并不高.

环境友好型和产业升级型的优化力度几乎相同, 得分分别为28和26分, 但两种发展情景对大理市新型城镇化发展的作用机制并不相同. 由于大理市独特的地理条件和悠久的历史, 形成了丰富的旅游资源. 大理市的旅游产业发展迅速, 产业规模不断扩大. 从2012年开始, 大理市凭借其优渥的旅游资源, 大力发展特色旅游业, 逐步进行从第二产业占主导地位向第三产业占主导地位的产业转型. 产业升级型通过促进大理市向“第三产业重, 第二产业轻”的产业结构转变, 推动了大理市第三产业的发展. 第三产业在集聚人口、提供就业岗位上所发挥的作用均高于第二产业, 同时第三产业所造成的环境污染远低于第二产业, 这进而影响了大理市人口城镇化发展和人居环境的改善. 然而该发展情景在限制建设用地扩张方面作用并不明显. 环境友好型通过加大环境治理力度来改善环境, 减少了由于环境污染造成的经济损失, 刺激了大理市经济的发展, 大理市居民的生活环境也由此得到进一步改善. 然而经济的发展依旧依赖于工业的发展, 并没有从根本上解决工业发展所造成的水资源消耗大、工业三废排放多等问题.

以人为本型通过大理市户籍制度的改革加快农村人口向城市转移, 同时加大社会保障的覆盖力度, 提高了大理市城乡居民的健康水平、素质水平和消费水平, 进而使得大理市的环境污染得以改善, 水资源得以节约利用. 以人为本型的优化力度仅次于和谐发展型. 和谐发展型的优化力度最高, 该发展情景融合了“以人为本、产业升级、土地集约、环境友好、资源节约”的发展理念, 多项措施实现了大理市新型城镇化进程中6个子系统的同步优化.

-

本文根据系统动力学的基本原理, 建立了新型城镇化动力机制模型, 涉及人口城镇化、产业发展、土地城镇化、水资源发展、社会发展、生态环境6个系统. 以大理市为例, 设定了自然发展型、产业升级型、环境友好型、以人为本型、土地集约型、和谐发展型共6种发展情景对模型进行优化调控, 并仿真预测了模型的关键变量在6种情景下的发展趋势. 通过分析6种发展情景对各个子系统的优化调控力度, 证明和谐发展型为最优化的发展情景, 该发展情景满足了大理市新型城镇化发展中人口城镇化、产业发展、土地城镇化、社会发展、生态环境保护、水资源平衡6个子系统的同步优化.

大理市在今后的新型城镇化发展进程中应走“以人为本、产业升级、土地集约、环境友好、资源节约”多路融合的发展道路. 在人口城镇化方面, 应深化户籍制度的改革, 推动农村人口向城市的转移;在社会发展方面, 应加大城乡社会基础公共服务的覆盖面, 提高城乡居民的生活水平, 实现真正意义上的“以人为本”;在经济发展上, 大理市应充分利用自身的优势, 大力发展旅游业, 推动大理市向“第三产业重, 第二产业轻”的产业结构升级;在土地城镇化方面, 实现土地的集约利用, 控制城市用地快速扩张的同时, 改变土地利用结构, 偏重第三产业用地的开发;在生态环境保护方面, 大理市不仅要加大环境污染的治理力度, 而且也要提高城乡居民的素质. 在水资源利用方面, 加大节水投资并不能从根本上改善工业用水量大的局面, 实现大理市第三产业为主导的产业升级才是从根本上解决大理市水资源供需日益不平衡的问题.

DownLoad:

DownLoad: