-

草场管理方式的改变, 特别是牧区草场实行“双权一制”以后, 牧民定居成为必然.草场以家庭为单位进行划分, 传统的游牧生产方式逐步向“定牧”(定居游牧、定居划区轮牧和定居畜牧)转变.嘎查作为牧区最小的行政单位(相当于村), 统一划分管辖范围内的草场[1].以牧户为单位的家庭牧场成为生产发生和草场保护的基本单元, 牧户作为整个草原嘎查生态系统的“细胞”, 牧户规模、牧户分布、牧民定居点的节能设计等, 直接或间接地影响牧民的畜牧行为, 从而影响草原生态环境.因此, 草场牧户单元生态化设计研究具有重要意义.

HTML

-

蒙古人信奉“天人合一”的自然生态观有着自身的特点, 主要体现在对于人的尊敬, 对于天的尊敬, 并且对于自然环境一直是一种敬畏的心态.秉承这种观念牧民在草原上生生不息地生存和繁衍, 与草原长期和谐共存, 同时草地也年复一年地轮回生长[2].

蒙古包作为蒙古人主要的居住建筑, 是蒙古人在长期游牧中形成的, 也是蒙古民族热爱和遵从自然规律、信守“天人合一”哲学思想的集中体现.从外形上看, 蒙古包集中体现了蒙古人民一直以来追求人与自然和谐相处的思想境界.

新时期草原牧民在封闭受限的草场进行畜牧, 人、畜、草之间的生态关系与游牧时期相比变得更加残酷和直白.在草原人居环境建设中, 深入研究草原聚落生态系统内部的关系, 需处理好牲畜的畜牧方式和自然资源的合理利用, 合理地解决好人、畜、草3者之间的关系.

-

一个完整的牧户单元由居住空间、院落、畜牧使用空间组成, 牧户单元的院落设计要充分考虑人、畜、草之间的平衡关系, 人、畜、草是构成草原畜牧业生产系统最基本的生产要素, 也是牧户单元功能形成的基本要素, 3者的关系决定了牧户单元的功能形式.

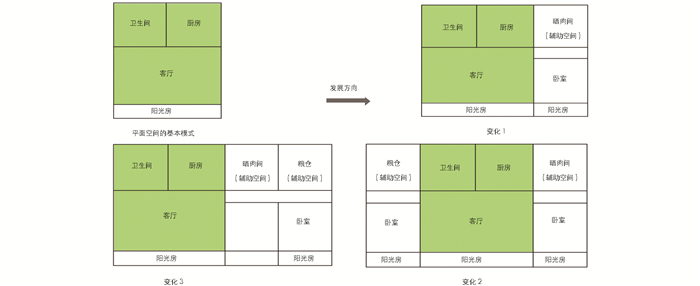

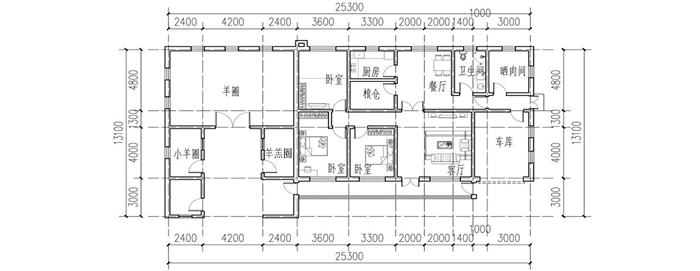

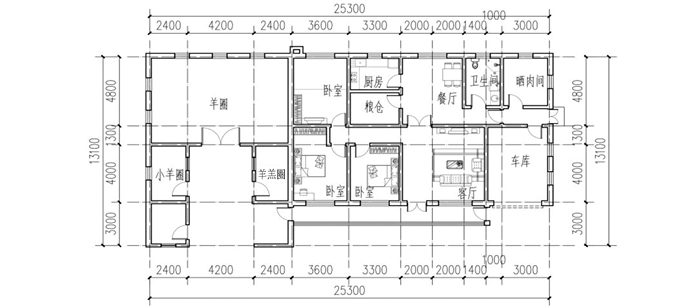

“中心空间”的结构形式在蒙古人的居住建筑中比较普遍, 表现在2个方面: ①可以直观看到的物理空间形式; ②蒙古人心目中的“中心空间”不仅是几何形态的中心, 而且是意识的中心.草原牧区日照充足, 牧民主要使用居室如卧室、客厅等应置于南侧, 争取良好日照的同时使屋内具有良好的居住环境; 次要房间北向布置, 形成草场定居牧户居住空间基本布局模式.该模式的核心是南向客厅和北向的厨卫空间, 两侧根据需要可以增加其他功能(图 1).

牧户单元中室内功能多为居室客厅组合或客厅卧室组合的形式, 几乎所有牧民住房都是一开门就进入客厅, 没有任何过度空间, 空间较为单一, 客厅是整个房屋舍间最大的地方, 同时是整个功能流线的交通节点.客厅继承了蒙古人游牧时期蒙古包中间部分的主体功能, 这里具备火炉、餐厅、会客等功能, 居室是日常活动和休息的空间[3].

院落由生活部分和生产部分组成, 草原牧区人、畜、草之间的平衡关系对牧民的院落空间产生直接影响, 牲畜圈大小是由牧民所从事的畜牧业规模所决定, 而牲畜规模按照草场管理办法由家庭牧民人数决定, 而单位草场地人居牲畜数受限于不同载畜量的草场植被.因此, 人、畜、草之间的平衡关系决定了牧民院落空间的规模和布置形式.

1.1. 遵循“天人合一”的自然生态观

1.2. 尊重牧民生活习惯的居住空间

-

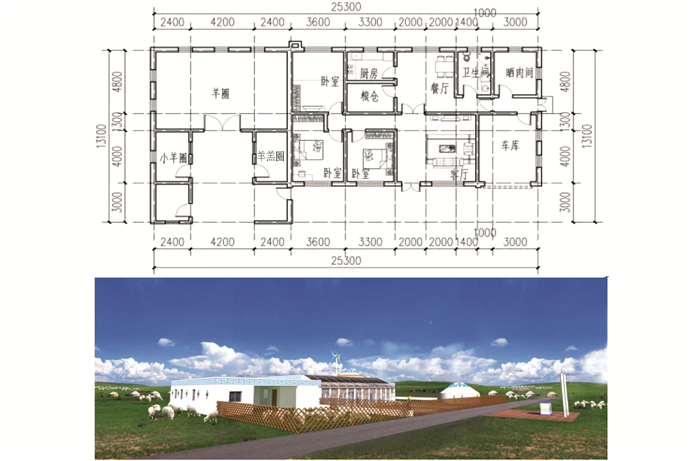

草场牧户单元建筑设计结合锡林郭勒东乌珠穆沁旗草原牧区的地域特点, 在对该地区牧民居住建筑现状进行大量调研的基础上, 本着草原牧区安全适用经济美观绿色环保的原则, 在保证满足草原牧民舒适、适用的前提下, 紧密布局, 减少体形变化降低体形系数, 同时又将蒙古族传统建筑文化元素融入到新的建筑中, 传承蒙古族特有的建筑文化.

牧户单元建筑设计遵从草场牧户定居之后形成的稳定建筑形式, 采用长方形的“一字型”建筑平面和局部单坡屋顶的基本形式, 尊重蒙古人“天人合一”的生态自然观, 建筑以纯白色为主, 像天上的云朵与自然融为一体.尊重蒙古族喜欢围合中心化的空间布局形式(图 2), 方案功能布局以客厅为中心, 火炉子设置在客厅中央, 考虑到采光和节能, 北向设置了厨房、卫生间、晒肉间等辅助房间.客厅屋顶设计了穹顶, 增加采光的同时迎合了蒙古人对“腾格里”天之“天意”的心理崇拜, 也符合了蒙古包的居住习惯, 体现了蒙古人对穹顶空间的心理认同感.门前放置蒙古人崇拜的苏力德, 作为牧户主人信仰的象征.

-

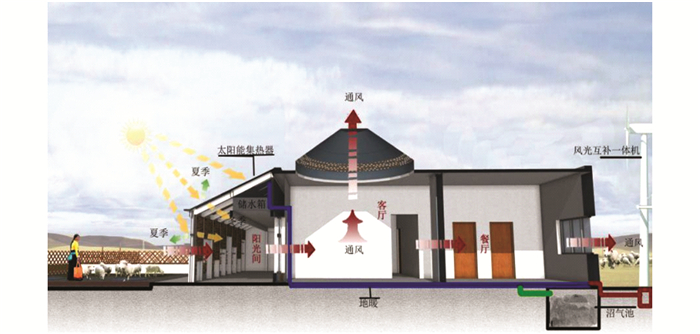

为适应社会发展建设全面小康社会, 选择小康型150 W风机+200 W光电提供电源. 150 W风机:因为内蒙古地区常年主导风向为北风和西北风, 3~20 m/s风速年累计达5 000~6 000 h, 加之在1 000 m左右的较高海拔牧区, 没有高大障碍物阻挡空气对流, 风能资源丰富.

200 W光电:因为内蒙古地区太阳能资源丰富, 在太阳能辐射总量分区中属于B区, 年辐射量为670~585 J/cm2.

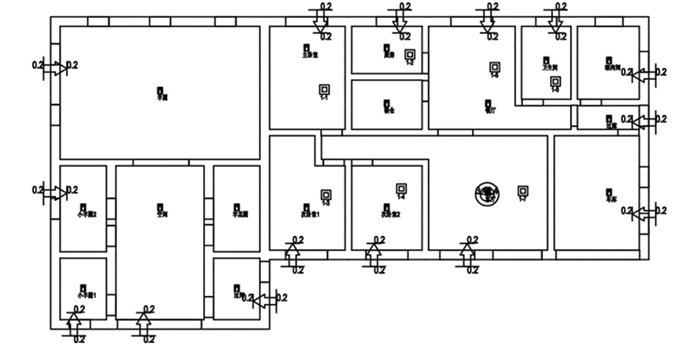

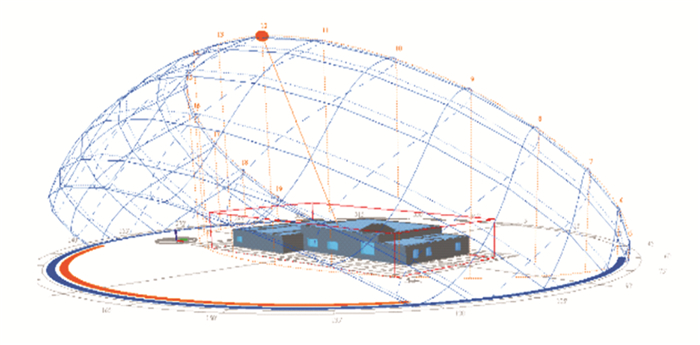

2块1200×540×30 mm3的100 W 18 V光电板+700×425×565 mm3的机箱, 建筑供暖面积152 m2, 采用地暖热水需由太阳能集热器提供2.5 m3水箱的热水供给, 1块2 000×1 000×70 mm3集热板可提供100~200 L热水, 按200 L计算约0.2 m3, 至少需13块2 000×1 000×70 mm3的集热板.热水冬季主要提供采暖兼日常生活所用(图 3).

-

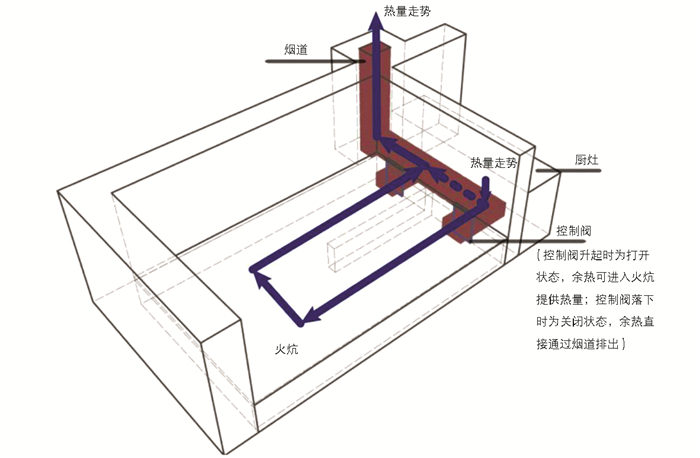

1个8 m3的沼气池可供3~4口之家10个月沼气使用, 在寒冷季节沼气使用量不足时依然结合使用传统燃烧材料, 利用燃烧余热为卧室火炕提供热量.

-

该地牧民保留草原牧区定居的居住习惯, 设置了火炕(图 4), 利用炊事余热在寒冷季节提供卧室热量, 经过土炕改良之后的节能吊炕走烟通畅, 热得更快, 同时提高了余热的利用率, 提高居室内的热舒适度.牧户住宅室内多设有双灶台、火炕和火墙, 冬季饭后及室内温度低时, 用插板阻断烟囱热气流, 使热量存留于火炕、火墙内, 达到向室内供热的目的.通过设置控制阀来控制热量走势, 提高了吊炕的利用率, 控制阀升起时为打开状态, 余热可进入火炕提高热量; 控制阀落下时为关闭状态, 余热直接通过烟道排出.

-

牧民居住建筑热保温性能差, 室内采暖必须依靠不断地增加燃料, 才能维持相对适宜的温度, 要从根本上解决这一问题必须对建筑本身作出改进, 而牧民居住建筑的主要改进内容就是建筑的外围护结构.

本课题组通过实地调研走访对牧民现有住房进行了测绘, 并设计出方案见图 5.

外墙为370 mm红黏土砖, 无保温, 内墙240 mm红黏土砖, 屋顶为木板加麦草泥的做法.具体的构造节点做法见表 1.为便于计算, 采暖周期采用整数月, 即10月15日-次年4月15日不间断采暖, 室内设定温度为18 ℃, 室外参数采用DeST自带数据.

通过DeST软件进行牧户单元建筑模拟, 其中室外气象参数Medpha(Meteorological Data Producer for HVAC Analysis)是进行建筑及其系统动态模拟分析的重要基础数据. DeST搜集了我国270个台站1971-2003年的实测逐日数据, 并根据相关建筑节能设计标准中典型气象年进行选取的方法[4], 为本优化方案的数据模拟提供了较为可靠的基本气象参数.本课题组模拟数据使用DeST中锡林郭勒东乌珠穆沁旗的气象参数.

经过对以上数据分析整理, 进行建模(图 6、图 7)并调整模拟参数, 可初步得出在该构造做法下牧户单元的全年累计热负荷为32 671.70 kW·h, 单位建筑面积的全年累计热负荷指标为269.77 kW·h/m2.

-

(1) 不同进深的能耗分析

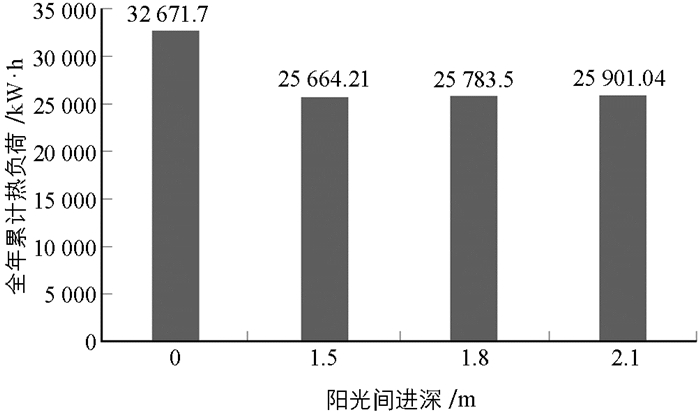

出于实际使用时的需要, 阳光间是被动式设计的关键集热部分, 获取太阳能是其设计的重点[5].阳光间的进深设计除了会影响其使用功能外, 也会影响集热效果, 并对房间整体热环境造成影响.出于对优化设计方案整体的考虑, 本文共有1.5 m, 1.8 m, 2.1 m(轴线间距)3个阳光间进深(阳光间区域见图 5)的计算模型(0表示未加阳光间的原始模型), 模型的构造参数在表 2和上文中已有说明.

图 8为牧户阳光间进深模型计算结果, 与未加阳光间的模型相比, 加设阳光间的模型能耗相对较小.加设阳光间的模型横向对比, 随着进深加大, 能耗呈上升趋势.因此, 从建筑能耗的角度考虑, 阳光间进深尺寸自然越小越好.但是, 阳光间作为一个建筑空间有其实际使用的需求, 因而在满足使用功能的前提下, 阳光间进深应该控制在较小的尺寸.考虑本优化方案整体使用需求, 1.5~1.8 m为较适宜的进深尺寸.

(2) 不同窗构造的能耗分析

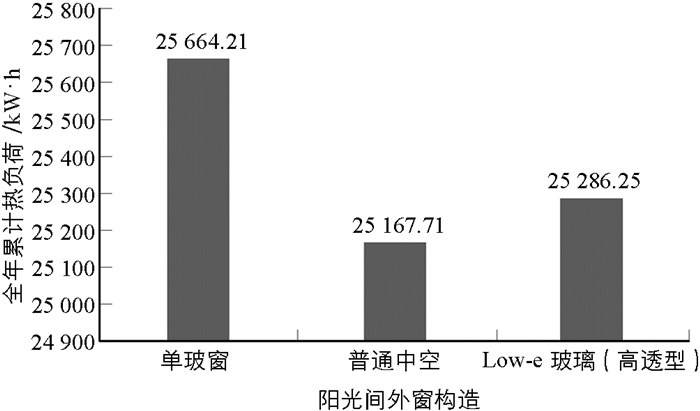

阳光间作为集热构件的同时, 其玻璃部分作为太阳能直接辐射主要来源, 同时也是建筑失热的主要途径[6], 因此其外窗构造不同, 热工性能会有较大差异, 为了得到外窗构造对本优化方案可能产生的能耗影响, 本课题组在1.5 m进深阳光间的前提下, 对外窗不同构造情况进行模模型数据分析. 表 3为单玻、双玻与Low-e窗(高透型)3种外窗构造模型的基本信息.

图 9为阳光间外窗构造模型计算结果, 3个计算模型的能耗差别较大, 单玻窗的热工性能最差, 其能耗也最大, 普通中空窗模型的能耗最小, Low-e窗能耗为中间值, 耗能比双层中空稍多.

-

在进行建筑的热工设计时, 外维护结构保温性能是影响建筑采暖能耗的重要因素, 其中屋顶和外墙保温又是进行热工设计时较为重要的2个节点.本节重点研究二者在不同保温层厚度下模型的采暖能耗变化规律.

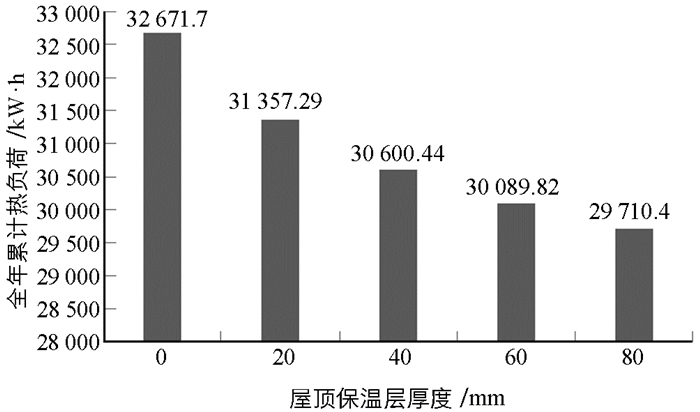

(1) 不同厚度屋顶保温板的能耗分析

屋顶作为建筑物主要的能量耗散节点, 是影响建筑整体保温性能的重要因素.本节针对在屋顶保温层厚度这一条件单一变化下, 计算此时模型的能耗变化规律. 表 4为屋顶计算模型构造的基本信息, 其余计算参数同表 1.

从图 10的屋顶不同保温层厚度模型计算结果来看, 添加屋顶保温后的建筑全年累计热负荷有明显下降, 但随着保温层厚度增加, 节能幅度却越来越小, 说明对于当地的居住建筑热工设计而言, 应优先解决从无保温设计到有保温设计的现状.另外, 由模拟数据可初步得出, 此地区较适宜的屋顶保温层厚度在40~60 mm之间.

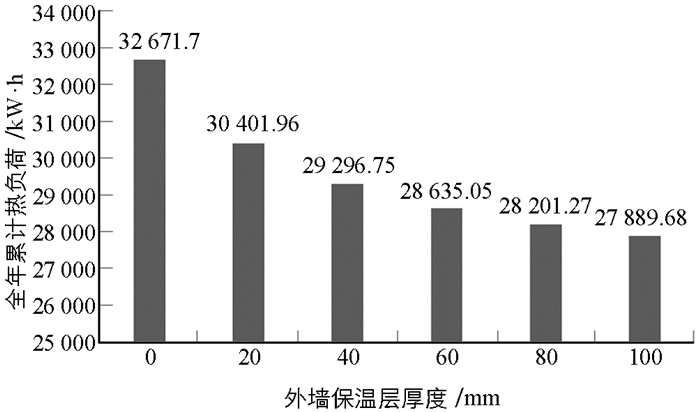

(2) 不同厚度外墙保温板的能耗分析

在一般的建筑热工设计中, 作为外维护结构的另一重要节点, 外墙的保温性能是影响建筑采暖能耗的另一重要因素.本节重点研究外墙保温层厚度这一条件变化下, 模型的能耗变化规律. 表 5为外墙计算模型构造基本信息, 其他计算条件同表 1.

图 11为外墙不同保温层厚度模型计算结果, 与屋顶添加保温层后的情况类似, 外墙添加保温层后的建筑全年累计热负荷有明显下降, 针对此地区的外墙保温也应优先解决从无保温设计到有保温设计的现状, 适宜此地区的外墙保温层厚度在60~80 mm之间.

-

经过对以上能耗模型计算数据的分析, 改进方案如下: ①依照实地调研的情况, 阳光间由原方案的3 m缩进为1.5 m, 可以保证实际的使用功能, 同时最大限度进行集热; ②考虑到当地的经济承受能力, 将原始模型中主要使用空间的单玻窗改为普通中空; ③外维护结构方面, 基于相同的考虑, 屋顶保温采用40 mm XPS保温层的做法, 外墙采用60 mm XPS保温层的做法.

-

经过上述分析, 确定改进方案各方面构造参数, 再次对优化模型进行数据计算, 优化方案平面图见图 12, 优化方案的构造参数见表 6.

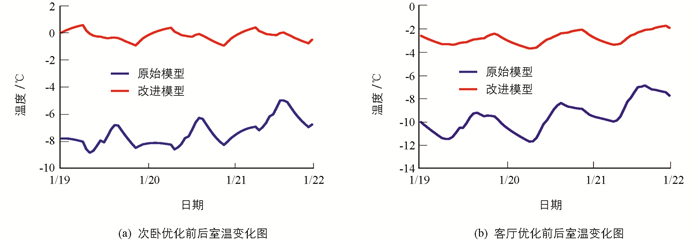

在相关计算参数下模拟结果:原模型全年累计热负荷为32 671.70 kW·h, 优化模型的全年累计热负荷为17 804.71 kW· h, 优化方案与原始方案的能耗对比减少了45.5%.此外, 本课题组选取受阳光间影响较大的2个房间作为案例(图 13), 从图 13中明显可以看出优化方案对稳定室温变化的影响.计算结果表明, 以上优化方案能够大幅度降低建筑能耗, 被动式阳光间对于建筑热环境有积极的影响.因此, 此优化方案可在当地推广.

当然, 需要注意到的是建筑单位面积的全年累计热负荷指标虽然已经从原始模型的269.77 kW·h/m2降低到147.01 kW·h/m2, 但距离大家通常所认为的低能耗建筑要求标准30~70 kW·h/m2 [7], 仍然有较大的改进空间.

2.1. 建筑设计构思

2.2. 建筑节能设计策略

2.2.1. 风光互补

2.2.2. 沼气池的利用

2.2.3. 火炕节能考虑

2.3. 建筑构造做法

2.3.1. 外加阳光间影响下的能耗分析

2.3.2. 外维护结构影响下的能耗分析

2.4. 能耗优化方案

2.4.1. 优化方案

2.4.2. 方案前后能耗模型计算数据对比

-

本文对草场牧户单元进行了生态化建筑设计, 在对定牧之后牧户单元调研的基础上, 分析了牧户单元建筑的设计理念.本着牧区安全适用、经济美观、绿色环保的原则, 在保证满足草原牧民舒适、适用的前提下, 紧密布局, 减少体形变化降低体形系数, 同时又将蒙古族传统建筑文化元素融入到新的建筑中, 传承蒙古族特有的建筑文化, 并在此基础上进一步进行节能设计优化, 达到良好的生态效果.

DownLoad:

DownLoad: