-

随着教育的不断改革与发展,教师专业发展研究已成为当今教育研究的一个重要领域。关于“教师专业发展”,国内至今未形成一个明确而统一的定义。综合来看,目前主要有两种基本观点:一是认为“教师专业发展”就是教师本身的专业成长过程,如叶澜教授认为,教师专业发展应该理解为“教师的专业成长或教师内在专业结构不断更新、演进和丰富的过程”[1];二是认为“教师专业发展”就是促进教师专业成长的过程,如台湾学者罗清水认为,教师专业发展是“教师为提升专业水准与专业表现而经自我抉择所进行的各项活动与学习的历程,以期促进专业成长改进教学效果,提高学习效能”[2]。这两种观点一脉相承,都体现了我国学者对“教师专业发展”内涵更全面、更立体的认识,都推动了我国研究者对该领域不断展开更丰富的研究。

为直观呈现我国教师专业发展领域的研究热点与演变路径,本文对近20年(1998-2017年)CNKI核心期刊中有关教师专业发展研究的文献进行了计量统计和可视化分析,以期探寻未来一段时间该领域的发展方向。

全文HTML

-

以“CNKI学术总库”为数据源,利用高级检索功能,以“(核心期刊=Y)并且年(1998至2017)并且(题名=教师专业发展)(精确匹配)”为检索条件,共检索出2 229篇期刊论文。本文以此2 229篇核心期刊论文为研究样本展开研究。

-

本文主要采用文献计量法和可视化分析技术对文献信息进行处理。文献计量法是一种以研究领域文献的外部特征为研究对象,采用数学与统计方法探索文献的各种特征及量变规律,以此来描述、评价和预测该领域的研究现状与发展趋势的方法[3]。为直观反映我国教师专业发展领域的研究热点及发展趋势,本研究还使用了CiteSpace可视化软件对数据进行处理和分析。

一. 数据来源

二. 研究方法

-

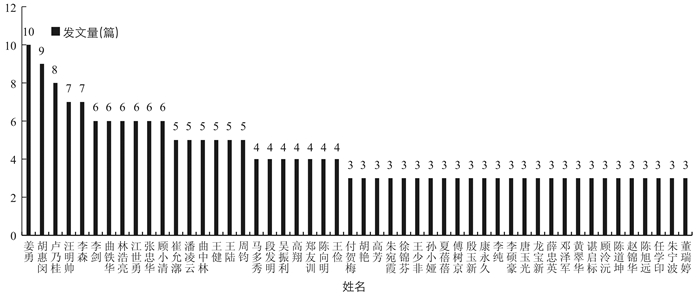

由图 1可以看出,我国教师专业发展相关研究起步于世纪之交,随后迅速升温发展,之后关注度虽有起伏,但总体保持较高水平。据此可知,我国教师专业发展研究经历了萌芽起步、快速发展、被持续关注和缓慢下降4个阶段。

1999年至2003年是我国教师专业发展研究萌芽起步阶段。通过文献检索发现,关于“教师专业发展”一词出现在文献题名中的情况是:1998年之前并未含有这样的文章,1999年时出现了第1篇,2000年空缺,2001年有4篇,2002年有20篇,2003年有44篇。在这个阶段,教师专业发展研究逐渐成为一个特定的研究领域,我国有学者开始聚焦该领域并进行相关研究。此时,恰好是新课程改革启动时期,该领域出现初步发展的迹象应该与新课程改革对教师提出更高的专业要求有密切关系。

2004年至2008年是我国教师专业发展研究快速发展阶段。我国学者对该领域的关注迅速升温,直至2008年教师专业发展相关研究的文献发文量达到顶峰,共计191篇。

2009年至2013年是我国教师专业发展研究被教育研究者持续关注阶段。这一时期,该研究领域的发文量虽有波动,但年均发文量仍维持在175篇以上,其中2013年发文量达到又一高峰,共计191篇。这可能是由于2011年和2012年教育部先后颁布了《教师教育课程标准(试行)》和《教师专业标准》两个文件。“教师教育课程标准”和“教师专业标准”的制定再次引起了我国学者对该领域的重视。

2014年至2017年是我国教师专业发展研究缓慢下降阶段。随着时间的延长和研究的深入,该领域的研究日益成熟,但同时要取得具有创新性、突破性的成果也变得越来越困难,由此发文量缓慢下降。

-

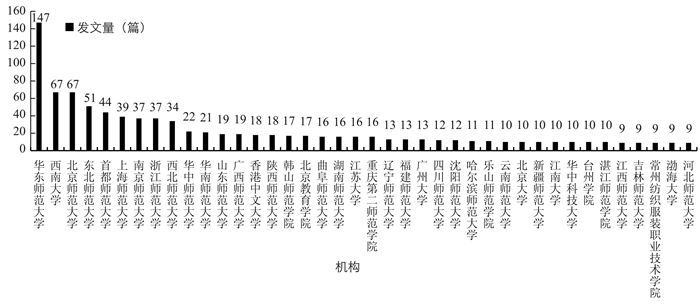

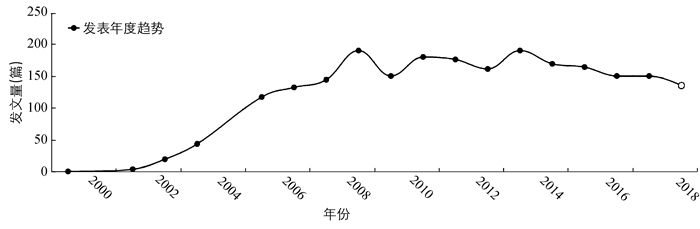

由图 2可以看出:姜勇(10篇)是我国教师专业发展研究领域核心期刊发文量最多的作者;其次是胡惠闵(9篇)、卢乃佳(8篇)、汪明帅(7篇)、李森(7篇);再次是李剑(6篇)、曲铁华(6篇)、林浩亮(6篇)、江世勇(6篇)、张忠华(6篇)、顾小清(6篇);最后是发文量在3~5篇的作者,其人数更多。由此可见,有部分学者对该领域保持着持续关注,并已形成较为稳定的核心作者群。分析以上作者所属机构发现,61.97%的高产作者均来自高等师范类院校。

为进一步分析各机构发文数量,笔者将近20年发表10篇及以上论文的机构及其发文量进行整理后制成图 3。由图 3可以发现:高等师范类院校发文量占论文总量的36.65%;教育部6所直属师范大学发文量占总量的16.69%;华东师范大学在该研究领域表现突出。这说明高等师范类院校研究人员已成为该研究领域的引领者和主力军。同时,图 3数据也表明,基础教育(包括教研室、管理机构和中小学)人员对教师专业发展研究的贡献还不够。

-

由表 1可以看出,刊载教师专业发展研究论文的核心期刊比较集中,载文量居前20位的核心期刊载文总量为1 401篇,占文献总量的62.85%。这些核心期刊均属于教育类,且大多属于综合教育类。由此可见,教师专业发展研究已成为教育研究的重要领域。

-

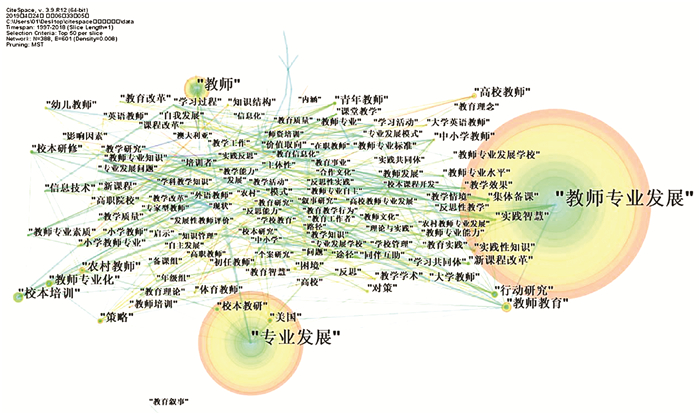

本文运用CiteSpace软件对我国教师专业发展研究的2 229篇文献进行了关键词共现分析,绘制了关键词共现知识图谱。在图 4的关键词共现知识图谱中,圆形节点表示关键词,节点的大小代表该关键词出现的频次,节点越大,代表这个关键词出现的频率越高[4]。通过分析关键词共现知识图谱中各节点的大小,可以发现我国教师专业发展领域的研究热点。

另外,表 2还列举了近20年我国教师专业发展研究文献中出现频次大于10的关键词(其中一些如教师、专业发展等词汇没有呈现)。

结合图 4和表 2数据可以发现,近20年我国教师专业发展领域的研究主题和热点较为多元化,主要集中在教师专业发展的研究背景、研究对象、研究内容和研究途径4个方面,且随时间推移呈现规律性变化。

-

在教师专业发展研究背景方面,从教师专业标准(2001)-教师专业化、信息技术(2003)-新课程改革(2005)-教育改革、教育事业(2008)-新课程、教育理念(2010)-教育质量(2015)等热词及其变化可以看出,我国教师专业发展相关研究是基于基础教育课程改革背景发展起来的,新课程改革的启动与全面实施推动了我国教师专业发展研究,同时,国家对教师专业要求的不断重视、信息技术在教育中的日益融合、人民群众对教育质量要求的日益提高等因素,都促使越来越多的教育研究者关注教师专业发展领域。

-

在教师专业发展研究对象方面,从在职教师(1999)-专家型教师(2002)-幼儿教师(2005)-农村教师(2006)-青年教师(2007)-小学教师(2009)-体育教师、英语教师(2010)-高校教师、中小学教师、大学英语教师(2011)-外语教师(2012)-大学教师(2013)-初任教师(2016)等热词及其变化可以看出,研究对象从最初一般意义的教师和优秀教师逐渐拓展到各学段、各学科、各发展阶段甚至不同年龄和地域的教师,所涵盖的范围越来越广泛。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》发布后,教师专业发展研究对象从基础教育领域扩展到整个教育领域的趋势更为明显。

-

在教师专业发展研究内容方面,从教师专业知识(1999)-价值取向(2001)-教育教学行为(2002)-实践智慧、教师专业水平(2003)-教学效果、教学质量、教学工作、教师专业素质(2004)-教师专业能力(2005)-实践性知识(2007)-教育理论、教育智慧、教育实践(2009)-学科教学知识(2010)-知识结构、教学艺术(2012)-教学知识(2013)-教学能力(2017)等热词及其变化可以看出,我国教师专业发展领域的研究内容主要起步于教师专业知识与技能、专业情感与态度、教学风格与效果等方面。2001年,在《国务院关于基础教育改革与发展的决定》中提出“要建设一支转变传统教育观念、提高职业道德和教育教学水平的高素质的教师队伍”[5]。之后,我国教师专业发展的研究内容便由关注教师专业知识逐渐转向关注教师综合素质,且研究内容逐渐具体化、精细化。学者们关于教师专业发展结构的研究也不断取得新进展。例如:傅道春认为由专业知识、职业能力、教师教育理念组成了教师专业发展内容[6];李瑾瑜认为教师专业从其本质和内容结构上看应包括教育理念、专业知能、专业道德及专业精神等4个方面[7];赵巧云认为我国教师专业发展应该包括7个维度,即专业道德、知识结构、能力结构、教育理念、心理健康、个性特征、自我专业发展需要与意识等[8]。从某种程度而言,我国学者对于教师专业发展结构的研究使得该领域的研究内容逐渐多样化、具体化。

-

在教师专业发展研究途径方面,从培训者、学习活动、反思性实践(2001)-教师教育、专业发展学校(2002)-校本培训、行动研究、反思(2003)-反思性教学、反思能力(2004)-集体备课、同伴互助(2005)-校本研究、备课组、年级组(2006)-教学研究、教育叙事(2007)-校本教研、学习共同体(2008)-合作文化(2010)-实践共同体(2011)-教师培训(2016)等热词及其变化可以看出,“反思”“培训”“合作”一直是该研究领域的热点问题,这可能与我国新课程改革的提出以及《基础教育课程改革纲要(试行)》(以下简称《纲要》)的实施密不可分。《纲要》明确“强调教师对自己教学行为的分析与反思”[9],而“反思”自出现至2004年一直都是教师专业发展途径的热点关键词。之后,教师专业发展途径虽未将其明确列为热点词汇,但在教师专业发展的各种途径中“反思”都是必不可少的重要一环。《纲要》还提及对教师进行培养和培训,在专业发展学校学习、参与校本培训等都是常见的培训方式和途径,直至2016年教师培训仍旧是该领域的研究热点。关于“合作”,新课程鼓励教师之间积极开展合作,随着时间的推移,“合作”这一概念逐渐成为集体备课、同伴互助、成立学习与实践共同体等的代名词,每个新组织形式的出现都是对“合作”概念的具体化与深化。由此可见,我国学者一直不懈地寻求新的研究点,以期对教师专业发展途径形成全面而系统的研究体系。

一. 发文量及年度分布

二. 文献作者及研究机构分布

三. 论文来源期刊分布

四. 教师专业发展研究热点与演变路径

1. 研究背景

2. 研究对象

3. 研究内容

4. 研究途径

-

为了全面深化新时代教师队伍建设改革,打造党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍,2018年1月20日,国务院正式颁布了《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,这是国务院首次发布的关于教师队伍建设的文件,它为提升教师综合素质、专业水平和创新能力,培养和造就大量骨干教师、卓越教师、教育家型教师指明了方向[10]。除此之外,2018年3月28日教育部等五部门颁布的《教师教育振兴行动计划(2018-2022年)》为建强做优教师教育、促进教师教育的长期可持续发展奠定了坚实的基础,也为培养未来卓越教师提供了制度保障。由前面的分析可知,教师专业发展研究与国家教育政策文件的颁布与实施密切相关,《纲要》《教师专业标准》等重大文件的颁布推动了教师专业发展研究的不断发展。因此,笔者认为,国家新政策和文件的颁布将引起教育理论界和实践界的共同关注,成为该领域发展的新动力。未来几年,国内势必会掀起新一轮教师专业发展研究的热潮,其研究走向也受国家政策及实施进程的影响。

-

目前,我国已经为各学段教师专业成长提供了一系列制度保障和资源保障,但这些保障更多是一种外在的要求,它使教师处于被控制的地位,在某种程度上忽略了“来自教师的声音”。实际上,教师是具有自主性的教育者,教师的专业成长更多应来自内部[11]。因此,引导教师自主发展才是促进教师专业发展更为有效的方式和途径。教师自主发展能为教师持续成长提供源源不断的动力的原因就在于它能提升教师的自主性、自觉性与自信力,在唤醒教师的内在尊严、激发教师内在潜能方面更有作用。因此,今后教师专业发展研究视角可能会从外在制度研究逐渐转变为推进教师自主发展研究。我国教育研究者或将在明确外在制度与教师自主发展的关系的基础之上,加强对教师自身内在发展需求、身份价值认同等方面的研究,推动教师从被动的遵从者转变为主动的追求者、从不自觉的服从者转变为自觉尝试新路径的探索者[12]。由此,才能建设出一支真正高素质的优秀教师队伍,以便更好地服务于我国教育事业。

-

党的十八大以来,我国教育信息化事业实现了前所未有的快速发展,信息技术对教育的革命性影响已初步显现,对教师不仅提出了新目标,还明确了教师要利用现有技术促进自身专业发展的新要求[13],可以说,信息技术已然成为促进教师专业发展的重要推动力。近20年来,技术支持的教师专业发展研究一直是该领域关注的重点,其内容主要聚焦在技术课程整合研究上,时常伴随着新概念和新成果的产生,如“TPACK”框架等。另外,技术支持的教学实践研究,重点关注教师如何使用新技术(如MOOC、微课等)改进课堂教学、提升自身信息素养,以及基于信息技术的教师培训研究(如远程培训平台的设计、网络培训模式的构建等)方面。2018年4月18日教育部颁布的《教育信息化2.0行动计划》明确提出了“继续深入推进‘三通两平台’,持续推动信息技术与教育深度融合,构建一体化的‘互联网+教育’大平台”三项主要任务[14],这为今后教师专业发展研究提供了技术支持。因此,在这样一个技术被广泛应用、教育信息化被广泛倡导的将来,如何利用云计算、大数据、虚拟现实、人工智能、区块链等新技术,推动教师教学方式的变革、推进教师服务平台的建设与运用、提高教师信息素养等,可能是未来该领域研究的新趋势,而如何引导教师积极把握和主动应对新技术浪潮带来的新机遇和新挑战,可能也是今后我国学者重点关注的问题之一。

-

通过以上热点分析发现,教师专业发展评价研究还未受到我国学者的广泛关注,但不可否认的是,评价是教师专业发展的重要环节。在我国,早期的教师专业发展评价研究大多从理论角度出发谈及评价活动、评价主体、评价标准、评价过程和基于评价结果的教师专业发展目标的确立等内容[15]。这些评价均较宽泛,尚未形成具体可操作的评价规范,这种状况一直持续到2013年。2013年,唐圣权构建出一套具有可操作性的教师专业发展评价指标体系和专业发展指数计算公式[16]。2015年,殷玉新又通过分析TALIS项目形成一个以教师与学校、教师与课堂、教师与培训为“经度”,以内容、行为和理念为“纬度”的教师专业发展全视角测量和诠释的框架[17]。当然,这些评价体系和框架还需要更多学者和教师的检验与认可。由此可看出,我国学者对于教师专业发展评价的研究刚刚起步,研究视角逐渐开始由较宽泛的理论评价研究转换至具体可操作的评价体系研究,今后或将持续深入。教师专业发展评价研究的兴起与《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》颁布有密切的关系。该文件的实施程度和效果,可以通过开展广泛的教师专业发展评价来检验。

-

不同的研究范式能够在各自的理论指导下从多种研究角度出发达到最终的研究目的。教师专业发展研究,既需要用哲学思辨、逻辑分析的方法进行理论探讨,也需要用实地调查、量化分析的方式进行探索和总结[18],还需要开展行动研究将理论与实践相结合,以改善实施效果。目前,我国学者仍倾向于采用思辨研究方式实现教师专业发展理论价值和规律的创新,以达到对该领域的理论引领作用。但随着大数据时代的到来以及人工智能和移动互联网技术的应用与发展,教育研究的科学性和规范性被国际所认可,实证研究范式大踏步地进入到我国教育研究领域,对我国现有的教育研究范式造成了一定的冲击。全国教育实证研究大会的召开更是为推动我国教育研究范式从思辨走向实证贡献了坚实的力量。这种导向会对我国今后教师专业发展研究范式起到指引作用,促使我国学者在范式使用上有所突破、在提高该领域研究的科学水平方面有所侧重。以此来看,基于事实证据开展我国教师专业发展的“实然”研究、探寻相关问题规律、增强研究结论的说服力和可信度,可能是今后该领域研究范式选择的趋势。如果能够将相关教师专业发展理论运用到实践教学中并注意成果提升,那么在一定程度上会加速教师专业发展理论的本土化进程。

下载:

下载: