-

干旱是全世界发生频率较高的气象灾害,也是影响农业生产的主要气象因素之一.发生范围广、持续时间长、造成损失大是干旱的几大特点.随着全球气候变暖,干旱灾害更加严重,引起了国内外各界的关注[1-2]. IPCC第四、五次评估报告指出[3-4],近百年全球地表温度上升0.56~0.92 ℃,气候变暖将会增加极端气象灾害发生的频率与强度,对农业生态系统影响深远.国际权威杂志Nature和Science近年来连续报道气象灾害对农业生产的影响,尤其关注旱灾的发生过程及其成因[5-6].

在我国发生的自然灾害中农业气象灾害占70%左右,其中干旱、涝渍、低温气象灾害是最主要的农业气象灾害[7],具有季节性、区域性、随机性、时间与空间连续性等特征.国内学者多研究北方地区季节性干旱的时空特征及对农业生产的影响[8].霍治国等基于灾害风险分析的原理,提出了我国几种主要农业气象灾害风险评估的技术方法[9].近年来南方地区的季节性干旱频繁发生,对农业生产造成严重影响,黄晚华等应用标准化降水指数研究了南方地区气象干旱时空特征[10].国内学者多研究月、季、年作为时间尺度的以作物水分亏损指数等的农业干旱指标[11],且多以省级区域为研究范围[12].干旱的根本原因是较长时间降水异常偏少或无降水,虽然近年来气象部门在逐日干旱监测实现定常业务化,但从逐日角度研究某一特定区域干旱时空特征的较少[13].

重庆市位于长江上游、四川盆地东部,地处我国第二、三级阶梯的自然过渡带,辖区范围105°17′~110°11′E,28°10′~32°13′N,总面积约82 403 km2[14].重庆市属于亚热带季风湿润气候区,降水总量丰富,但降水量的季节性分配不均、年际和区域之间差异较大,使重庆成为干旱发生频率较高的地区[15].重庆有“十年九旱”之说,春夏秋冬四季都会发生不同程度的干旱[16],如2001年和2006年的特大伏旱对社会经济和农业生产造成了较为严重的损失[15, 17].前人对重庆地区干旱研究主要集中在对某一种特定干旱的发生规律以及成因的分析上[18-19],而分析干旱对农作物生长的影响以及从逐日角度综合分析不同干旱灾害时空特征的研究较少.

重庆市自然环境独特,建立一套符合当地实际情况的干旱评估指标和模型,精确分析不同农作物生长季节干旱空间分布特征规律对重庆乃至整个西南地区粮食安全、生态安全、水安全具有重要意义.本文依据重庆市干旱地方标准,选取日降水量作为评价干旱的指标,试从逐日角度分析不同季节农作物干旱的时空特征,以期为重庆市不同区域作物布局以及防旱避灾提供依据.

全文HTML

-

资料主要来源于中国气象科学数据共享服务网站的重庆市11个国家气象站从1960-2013年的逐日降水量数据.气象站点虽然偏少,但站点分布较均匀,有一定代表性.

本文根据重庆市气象局研制的重庆市地方标准《气象灾害标准》(DB50-T270-2008)[20],将重庆市气象干旱分为春旱(2月下旬-4月)、夏旱(4月下旬-6月)、伏旱(6月下旬-9月上旬)、秋旱(9-11月)、冬旱(11月下旬-次年2月);根据干旱持续时间,将各季节的干旱强度分为轻旱、中旱、重旱和特重旱.

选取重庆市主要农作物作为分析对象,并按种植季节分为春播夏收农作物、春播秋收农作物、夏播秋收农作物和越冬农作物等4种类型.具体代表作物和主要生育期时段见表 1.

在作物的生长季内,可能发生不同季节的多次干旱,如果一次干旱过程都出现在作物生长季内,就统计为一次干旱,并根据干旱持续时间确定其干旱强度;对于跨越作物生长季的干旱,借鉴参考文献[12-13]对干旱等级指标的构建,结合重庆市干旱和农作物生长实际情况,统计农作物在生长季可能遭受的干旱时作如下取舍:如果干旱期部分落在作物生长需水关键期,且超过10日(含10日),则依照重庆市地方标准根据干旱持续时间确定干旱强度;如果没有超过10日,则不统计为一次干旱.

按照上述干旱统计方法,得到重庆市11个国家气象站1960-2013年干旱发生情况,进而统计分析作物生长季干旱发生频次或频率,及其年际和年代际变化;应用Morlet小波分析方法分析干旱时间序列的周期变化[21].使用Arcgis 9.3地统计分析模块中的反距离权重插值法对各站点不同生长季节干旱发生次数和不同干旱强度进行空间插值,分析不同生长季节干旱发生次数和不同强度干旱的空间分布特征.

-

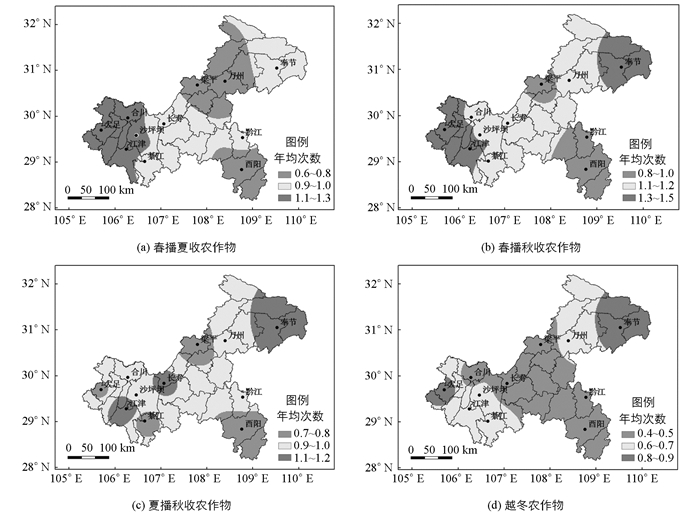

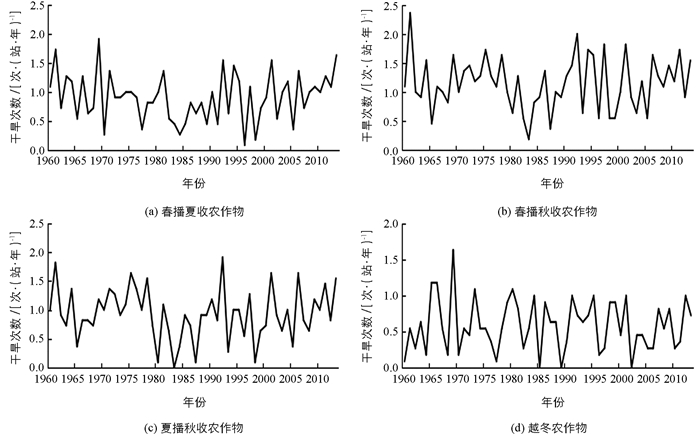

根据气象站日降水资料,结合不同作物水分临界期[22],统计并计算出1960-2013年重庆市不同作物生长季年均干旱发生次数(图 1)和不同农作物生长季年均干旱频次空间分布(图 2).

-

重庆市春播夏收农作物生长季干旱次数的年变化如图 1a.在研究时段内平均每年发生干旱0.91次/站,其中发生次数最多的是1969年1.91次/站,干旱发生次数最少的是1996年0.09次/站,这反映出春播夏收农作物生长季干旱次数具有显著的年际变化.春播夏收农作物生长季干旱长期变化具有明显的阶段性和周期性. 1961-1975年干旱次数较多,平均每年发生干旱1.03次/站;1976-2000年干旱发生次数较少,平均每年发生干旱0.76次/站;2001-2013年干旱发生次数较多,平均每年发生干旱1.06次/站.小波分析表明春播夏收农作物干旱具有18年,10年和3年的周期变化.

-

重庆市春播夏收农作物生长季干旱年均次数空间分布如图 2a,总体上呈西高东低的空间分布特征.渝西部的大足区、合川区、江津区、潼南区、铜梁区、荣昌区、永川区以及沙坪坝区等为干旱高发区,平均每年发生1.1~1.3次干旱;梁平县、万州区、酉阳县、开县、秀山县、忠县、石柱县等地区为干旱低发区,平均每年发生0.6~0.8次干旱;其余区县平均每年发生0.9~1.0次干旱.

从大气环流异常方面来说:春末夏初,暖湿的夏季风逐渐影响本区,区域内年际间雨季开始日期早晚不一,雨季开始时间比较早且雨量大的年份,则夏旱影响不明显;反之,夏旱影响较大.初夏时节,长江中下游受准静止锋影响形成“梅雨”,而重庆在“梅雨”带西端,降水受到一定影响[23].

春旱发生的频率和强度与春季偏南暖湿气流到达、雨季开始时间的早晚密切相关.重庆市各地雨季开始的时间有较大的差异,渝东南地区雨季开始早,渝西部地区开始晚.渝东南地区是重庆市春雨开始最早的地区,4月上旬就进入雨季,且雨量较大、年际变化较小,因而该地区春旱和夏旱的频率为全市最低.而渝西部地区5月上中旬才进入雨季,且春季雨量较小、年际变化较大,因而渝西部地区为全市春旱频率最高的地区.

-

春播夏收农作物生长季干旱强度发生频率见表 2.由表 2可以看出,各级干旱强度变化具有明显的阶段性.轻旱、中旱和重旱的时间变化相似,都是1961-1975年和2001-2013年,3个等级干旱的发生频率高,1976-2000年的发生频率低.从1961-2013年特重旱发生频率逐渐增加,与1961-1975年相比,2001-2013年特重旱的发生频率增加了3.22个百分点,这表明进入21世纪后,重庆市春播夏收季不仅干旱发生次数在增加,干旱的强度也在增加,干旱对农作物的危害增强.

-

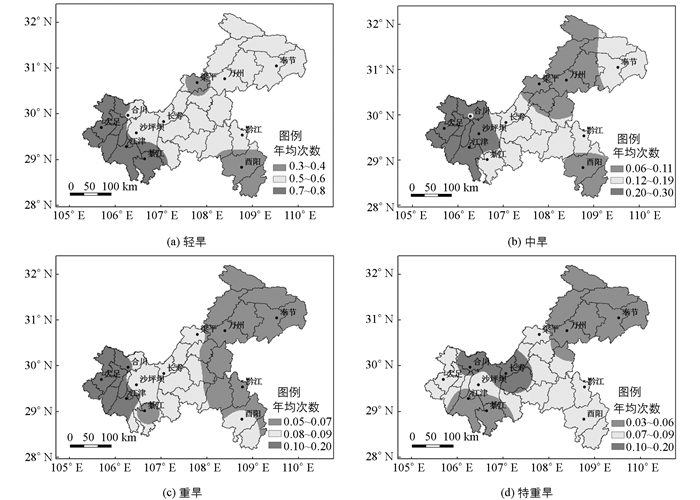

重庆市春播夏收农作物生长季干旱强度的空间分布如图 3.

轻旱、中旱和重旱的空间分布基本相似,总体上呈西高东低的空间分布特征(图 3a,图 3b,图 3c).潼南区、永川区和江津区等地为干旱高发区;梁平县和万州区以及酉阳县、秀山县等地为干旱低发区.

特重旱:总体上呈中间高四周低的空间分布特征(图 3d).合川区、长寿区、垫江县以及涪陵区等地为特重旱高发区;江津区、綦江区、万州区、奉节县等地区为特重旱低发区.

-

重庆市春播秋收农作物生长季干旱次数的年变化如图 1b.春播秋收农作物生长季干旱发生次数年际波动变化较大,在研究时段内平均每年发生1.15次干旱,其中干旱发生次数最多的是1961年2.36次/站,干旱发生次数最少的是1983年0.18次/站.春播秋收农作物生长季干旱长期变化具有阶段性和周期性. 1961-1979年干旱发生次数较多,平均每年发生干旱1.25次/站;1980-1989年干旱发生次数较少,平均每年发生干旱0.8次/站;1990-2013年干旱发生次数较多,平均每年发生干旱1.21次/站.小波分析表明春播秋收农作物生长季干旱具有3年和18年的周期变化.

-

重庆市春播秋收农作物生长季干旱年均次数空间分布如图 2b,总体上呈东西高中间低的空间分布特征.渝西部的大足区、江津区、潼南区、铜梁区、荣昌区、永川区和渝东北部的奉节县、巫山县以及巫溪县等地为干旱高发区,平均每年发生1.3~1.5次干旱;梁平县、黔江区、酉阳县、秀山县、彭水县以及忠县等地为干旱低发区,平均每年发生0.8~1.0次干旱;合川区、沙坪坝区、綦江区和长寿区等地平均每年发生1.1~1.2次干旱.

盛夏的7月和8月重庆地区受副热带高压控制,盛行下沉气流,气温高、空气干燥,易形成伏旱.若青藏高压中心东移,与副热带高压叠加,则会加剧伏旱强度和持续时间. 2006年重庆百年不遇的严重伏旱就是典型例子.地形在一定程度上影响伏旱强度和频率的空间分布.宏观上,重庆市地貌属于四川盆地的一部分,夏季越过大娄山进入盆地的气流下沉,阐述焚风效应,加之盆地地形闭塞,热量不易扩散,对伏旱起加强作用.这种效应在长江、嘉陵江和綦江等河谷地区尤为显著,使这些地区容易成为重庆市的伏旱中心.

-

重庆市春播秋收农作物生长季干旱强度等级发生频率见表 3.由表 3可以看出,重庆市春播秋收农作物生长季干旱强度变化具有阶段性. 1961-1979年和1990-2013年各级干旱强度的发生频率都较高;1980-1989年没有发生过特重旱,轻旱、中旱和重旱的发生频率明显低于其他两个时段. 20世纪90年代以来,轻旱和中旱的发生频率有所降低,而重旱和特重旱发生频率上升,干旱强度增大,对农作物的影响不断增大.

-

重庆市春播秋收农作物生长季干旱强度空间分布如图 4.

轻旱和中旱的空间分布基本相似:总体上呈东西高中间低的空间分布特征(图 4a,图 4b).渝东北部的奉节县、巫溪县和巫山县,渝西部的大足区、永川区、江津区、铜梁区、潼南区、荣昌区等地为干旱高发区;梁平县、酉阳县和秀山县为干旱低发区.

重旱:总体上呈西高东低的空间分布特征(图 4c).大足区、江津区、荣昌区、永川区、潼南区、铜梁县等地为重旱频发区;长寿区、梁平县、黔江区和酉阳县等地为重旱低发区.

特重旱:总体上呈中间高四周低的空间分布特征(图 4d).合川区、长寿区、涪陵区等地为特重旱频发区;江津区、綦江区等地为特重旱低发区.

-

重庆市夏播秋收农作物生长季干旱次数的年变化如图 1c.夏播秋收农作物干旱发生次数年际变化较大,在研究时段内平均每年发生0.93次干旱,其中干旱发生频次最多的是1992年1.91次/站,干旱发生频次最少的是1998年0.09次/站.夏播秋收农作物干旱长期变化具有阶段性和周期性. 1961-1978年干旱发生次数较多,平均每年发生1.10次/站;1979-1993年干旱发生次数较少,平均每年发生0.70次/站;1994-2013年干旱发生次数较多,平均每年发生0.94次/站.小波分析表明夏播秋收农作物生长季干旱具有3年和18年的周期变化.

-

重庆市夏播秋收农作物生长季干旱年均次数空间分布如图 2c,总体上呈渝东北地区和渝西南地区高、中部低的空间分布特征.渝西地区江津区、永川区、璧山区、长寿区和渝东北奉节县、巫山县、巫溪县等地为干旱高发区,平均每年发生1.1~1.2次干旱;大足区、綦江区、梁平县和酉阳县、秀山县等地为干旱低发区,平均每年发生0.7~0.8次干旱;合川区、沙坪坝区、万州区和黔江区等地平均每年发生0.9~1.0次干旱.

-

重庆市夏播秋收农作物生长季干旱强度等级发生频率见表 4.由表 4可以看出,重庆市夏播秋收农作物生长季各级干旱强度的发生频率有明显的时间差异. 1961-1978年各级干旱强度发生频率都较高,是干旱最重的时期. 1979-1993年是干旱最轻的时期,各级干旱强度发生频率最小. 1994-2013年各级干旱强度发生频率都较1979-1993年有所增加,但干旱程度不及1961-1978年.

-

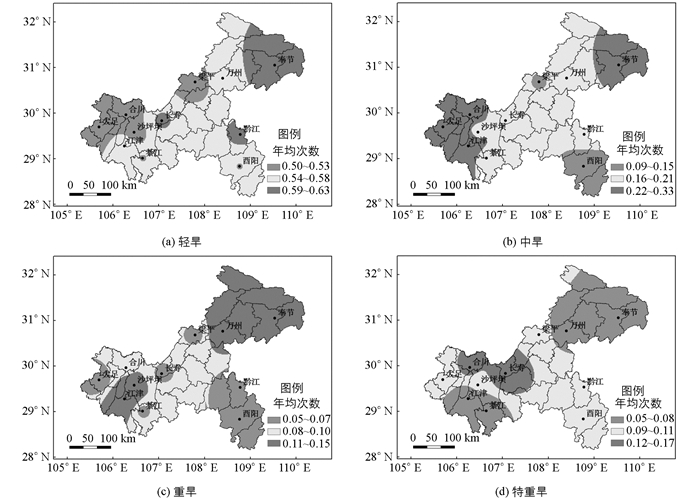

重庆市夏播秋收农作物生长季干旱强度的空间分布规律如图 5.

轻旱:总体上呈东高西低的空间分布特征(图 5a).奉节县、黔江区和长寿区等地为轻旱频发区;大足区、合川区、沙坪坝区、梁平县等地为轻旱低发区.

中旱:总体上呈东西高中间低的空间分布特征(图 5b).渝东北部的奉节县、巫山县、巫溪县和渝西部的大足区、合川区、江津区等地为中旱频发区;梁平县、酉阳县等地为中旱低发区.

重旱:总体上呈渝东北和渝西南地区高中部低的空间分布特征(图 5c).万州区、奉节县、沙坪坝区和江津区等地为重旱频发区;大足区、长寿区、梁平县、黔江区、酉阳县等地为重旱低发区.

特重旱:合川区、渝北区、长寿区和涪陵区为特重旱的高发区,由此往外逐渐降低(图 5d).合川区、长寿区和涪陵区等地为特重旱频发区;江津区、綦江区、万州区、奉节县等地为特重旱低发区.

-

重庆市越冬农作物生长季干旱次数的年变化如图 1d.越冬农作物生长季干旱发生次数年际变化较大,在研究时段内平均每年发生0.6次干旱,其中干旱发生次数最多的是1969年1.64次/站,干旱发生次数最少的是1985年,1989年和2002年的0次/站.越冬农作物生长季干旱长期变化具有阶段性和周期性. 1961-1973年干旱发生次数较多,平均每年发生干旱0.66次/站;1974-1990年干旱发生次数较少,平均每年发生干旱0.54次/站;1991-2013年干旱发生次数较多,平均每年发生干旱0.60次/站.小波分析表明越冬农作物生长季干旱有3年,7年和15年的周期变化.

-

重庆市越冬农作物生长季干旱平均次数空间分布如图 2d,总体上呈东西高中间低的空间分布特征.渝西地区的大足区、荣昌区和渝东北的奉节县、巫山县、巫溪县等地为干旱高发区,平均每年发生0.8~0.9次干旱;长寿区、梁平县、黔江区和酉阳县等地为干旱低发区,平均每年发生0.4~0.5次干旱;其余地区平均每年发生0.6~0.7次干旱.

-

重庆市越冬农作物生长季干旱强度等级发生频率见表 5.由表 5可以看出,重庆市越冬农作物生长季各级干旱强度变化有阶段性. 1974-1990年轻旱、中旱和重旱的发生频率明显低于其他两个时段,重旱发生频率最高;1961-1973年轻旱和特重旱发生频率是3个时段里最高的;20世纪90年代以来,中旱发生频率上升,轻旱、重旱和特重旱发生频率有所降低,干旱强度相对1961-1973年减小.

-

重庆市越冬农作物生长季干旱强度的空间分布规律见图 6.

轻旱、中旱、重旱空间分布基本相似:总体呈东西高中间低的空间分布特征(图 6a,图 6b,图 6c).渝西部大足区和荣昌区,渝东北的奉节县、巫山县、巫溪县等地是3种强度干旱频发区;长寿区、梁平县、黔江区、酉阳县等地为干旱低发区.

特重旱:总体呈东高西低的空间分布特征(图 6d).奉节县、巫山县和巫溪县等地为特重旱高发区;其余地区为特重旱低发区.

2.1. 春播夏收农作物生长季干旱时空分布规律

2.1.1. 春播夏收农作物生长季干旱次数的时间变化规律

2.1.2. 春播夏收农作物生长季干旱次数的空间变化规律

2.1.3. 春播夏收农作物生长季干旱强度的时间变化规律

2.1.4. 春播夏收农作物生长季干旱强度的空间分布规律

2.2. 春播秋收农作物生长季干旱时空分布规律

2.2.1. 春播秋收农作物生长季干旱次数的时间变化规律

2.2.2. 春播秋收农作物生长季干旱次数的空间分布规律

2.2.3. 春播秋收农作物生长季干旱强度的时间变化规律

2.2.4. 春播秋收农作物生长季干旱强度的空间分布规律

2.3. 夏播秋收农作物生长季干旱时空分布规律

2.3.1. 夏播秋收农作物生长季干旱次数的时间变化规律

2.3.2. 夏播秋收农作物生长季干旱次数的空间分布规律

2.3.3. 夏播秋收农作物生长季干旱强度的时间变化规律

2.3.4. 夏播秋收农作物生长季干旱强度的空间分布规律

2.4. 越冬农作物生长季干旱时空分布规律

2.4.1. 越冬农作物生长季干旱次数的时间变化规律

2.4.2. 越冬农作物生长季干旱次数的空间分布规律

2.4.3. 越冬农作物生长季干旱强度的时间变化规律

2.4.4. 越冬农作物生长季干旱强度的空间分布规律

-

本文根据重庆市地方干旱标准,选取日降水量作为评价指标,从时空尺度分析了重庆市不同农作物生长季干旱的规律,为农作物的合理布局和种植季节调整提供一定依据.得出以下主要结论:

-

首先,不同农作物生长季节的干旱发生次数差异明显,春播秋收农作物生长季干旱发生次数最高,对农作物生长影响最大;越冬农作物生长季干旱发生次数最少.其次,研究时段内干旱长期变化具有明显的阶段性,20世纪60-70年代干旱发生次数较多,20世纪80年代干旱发生次数较少,20世纪90年代至21世纪10年代干旱发生次数较多.从旱灾强度来看,轻旱在整个干旱中所占比重最大,发生次数最多,强度小,持续时间较短,对农作物生长影响小,重旱和特重旱虽然发生次数相对少,但是干旱强度大,持续时间长,对农作物造成损失较大,近10年来重旱、特重旱发生频率呈上升趋势.

-

春播夏收和春播秋收农作物生长季干旱主要发生在渝西部地区,但春播秋收干旱影响的地区范围更广;夏播秋收农作物旱灾高发区在中西部地区;越冬农作物旱灾频发区在渝东北部的奉节县、巫山县和巫溪县等地以及渝西部的大足区、荣昌区等地.从旱灾强度来看,轻旱主要发生在渝东南地区;中旱主要发生在渝西南和渝东北地区;重旱主要发生在渝西南地区,特重旱主要发生在中部地区.

总体上讲,渝西地区旱灾发生频率较高,其次是渝东北地区和中部地区,渝东南旱灾发生频率相对较低.根据以上结论,在不同区域依据不同时间段发生旱灾的频率和强度,制定相应的防旱抗灾措施.

本文研究结论与实际情况相符,具有较高的可信度.干旱是重庆市的主要自然灾害,学者们采用相对湿润指数[24]、标准化降水指数[25]和Z指数[26]等不同的干旱指标对重庆市的干旱进行了广泛而深入的研究.本文与上述研究成果相比,揭示出的重庆市干旱空间分布规律——渝东北地区和渝西地区干旱严重、渝东南地区干旱较轻的结论基本一致.但得出的不同季节干旱频率和强度与文献[24]和文献[25]等得出的结论不同,究其原因主要是对干旱季节划分、采用的干旱指标和气象数据的时间标度等不同所致.哪一种干旱指标更适合重庆干旱研究有待作专门的研究.本文未考虑温度、海拔和地形等因素以及当地抗旱保水能力对干旱发生的影响,在以后研究中,应对相关指标体系进行进一步完善.

下载:

下载: