-

区域经济差异是一种客观存在的经济和社会现象[1].区域经济差异时空变化更是区域经济、经济地理研究的热点问题之一,很多学者从不同视角[2-4]、不同侧面[5-6]、不同尺度[7]研究了不同历史时期[8-9]区域经济差异时空变化的过程、演化、机理和原因等,研究范围也从国家[4, 8]、经济区(带)[2, 10]过渡到省域[5, 11].从省域范围上看,相对于东中部省份和西部的甘肃、新疆而言,对四川省区域经济差异时空变化研究的文献并不多.现有文献[12-16]对四川省经济差异时空特征的研究时段集中在西部大开发10年来的情况,研究单元也多基于四川省五大经济区或21个地州市.四川省处于长江经济带与丝绸之路经济带的结合部,是中国拥有县域单元最多的省份,由于区域间自然条件、经济基础、区位因素等差异,四川省各县域经济发展在空间上是不平衡的. 2016年成都市龙泉驿区人均GDP为122 276元,而甘孜州的石渠县则为龙泉驿区的1/15,因此深入研究区域经济差异的时空演化规律对促进四川省经济可持续发展,构建和谐社会具有积极的现实意义.本文运用传统区域差异统计方法和空间自相关分析方法研究1998-2016年四川省县域经济差异的时空演变特征,以期为四川省制定缩小区域差异和精准扶贫政策、优化经济发展空间格局提供一些科学依据和实践价值.

全文HTML

-

研究时段选择川渝分治后的1998年至2016年.数据来源于《四川省统计年鉴》(1999-2017),各市统计年鉴(1999-2017年),行政边界采用国家基础地理信息中心四川省地图(1:400万),以人均GDP为度量区域经济差异的指标.为了数据的统一性、可比性、延续性,以2016年四川省县级行政区设置为准,将1998年以来名称及行政区发生变化的县域进行名称对应和行政区划的分割或合并,相应的人均GDP通过增长率计算,最终得到四川省183个县域研究单元(包括县级市、县、区)人均GDP数据.

-

标准差和变异系数是研究区域经济绝对差异和相对差异的常用统计指标[17].偏度系数(g1)表征县域人均GDP以其平均值为中心的偏向情况. g1<0,表示负偏(左偏),即均值在峰值的左边;g1>0,表示正偏(右偏),即均值在峰值的右边;g1=0,表示对称分布[18].

-

NICH指数是衡量研究区域内的各个空间单元在某一时期内相对于整个研究区域的发展速度的指标,是某地区某一时期人均GDP的变化与同一时期整个区域人均GDP变化的比值[19],公式如下:

式中:Y2i,Y1i分别表示四川省第i县域在研究末期和初期的人均GDP;Y2,Y1分别表示四川省在研究末期和初期的人均GDP.

-

空间自相关是检验某空间单元属性值与其相邻空间点属性值相关联重要指标[20].空间自相关的测度[18]多采用全局自相关Moran's I(I)和局部自相关指数LISA(Ii),具体公式如下.

公式(2)、(3)中:n为四川省县域单元的个数;xi和xj分别表示某现象x或某属性特征x在空间单元i和j上的观测值,

$ {s^2} = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{x_i} - \bar x} \right)}^2}} ;\bar x = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{x_i}} $ ;wij是空间权重,本文采用公共边界定义县域之间的空间权重. Moran指数I的取值为[-1, 1],小于0表示负相关,等于0表示不相关,大于0表示正相关.若正相关,则表明该单元属性值变动与其相邻空间点具有相同的变化趋势,若负相关则相反.此方法可以描述区域经济的差异与协同,并探索区域经济的空间发展模式[20].

1.1. 数据来源与处理

1.2. 研究方法

1.2.1. 统计指标

1.2.2. 相对发展率(NICH)

1.2.3. 空间自相关

-

以人均GDP为量度指标,计算四川省183个县级行政区1998-2016年的标准差、偏度系数、变异系数、全局自相关Moran's I指数指标,得到如下时序特征(表 1).

-

由表 1数据可知,2016年四川省县域人均GDP标准差为22 072.22元,是1998的年6.81倍.标准差的增速则以2005年为断点,出现了2次“M状”的周期变化,说明1998-2016年四川省县域之间的经济绝对差异呈扩大趋势,但这种差异变化是不稳定的,呈周期性波动.变异系数则呈先急速增大—平稳—急速下降—缓慢下降的波浪式变化态势,分2个阶段:第一个阶段(1998-2004年)呈倒U型变化阶段,变异系数均在0.74以上;第二个阶段(2005-2016年)总体呈缓慢下降阶段,变异系数经11年从0.739降至0.598,2011年为极小值.这反映出四川省县域之间的相对差异呈波浪式减弱态势.

-

偏度系数测度县域人均GDP以其平均值为中心的偏向情况,历年都大于0,属于正偏,说明均值在峰值的右边,低于人均GDP平均水平的县域居多.偏度系数的时序变化分为2个阶段,1998-2007年,偏度系数大于2阶段,此阶段全省70%县域的人均GDP远小于全省平均水平,2000年尤甚;2008-2016年,偏度系数小于2阶段,与上一阶段相比,小于全省平均水平的县域个数降至总数的60%左右,差距最小的一年为2011年.说明低于人均GDP平均水平的县域历年是四川省县域经济结构的主体,但随着四川省政策的调整,重视城市群的发展,带动了县域经济发展,县域之间的经济差异呈下降趋势.

-

利用Arc GIS 10软件依据公式(2)计算1998-2016年的县域人均GDP的全局Moran's I指数,发现研究时段各数值都大于0,结果表明,四川省县域经济发展水平相似的区县在空间上集中分布,在人均GDP较高(较低)的区县,其周边的区域的人均GDP也较高(较低). Moran's I指数均大于0.52,较大的空间正相关性特性表明空间差异存在.总体上看,随时间推移,这种趋势在加强,在1%显著水平下,表现出3个时段的波动变化:1998-2007年,先下降后上升再下降再上升的近似W型变化,2002年是18年间的最高点,2007年是最低点;2008-2013年出现M型波动,但变幅小于上阶段;2014-2016年略有0.02的上升. 1998-2016年全局Moran's I指数一直在0.52~0.60之间变化,空间极化作用较强,经济发展好的县域带动了周边县域的发展.上述结果反映出1998-2016年四川省各县区人均GDP水平一直存在着空间自相关性和异质性的波动变化,揭示出四川省经济发展空间分异的时序演变过程.

2.1. 县域经济绝对差异呈扩大趋势,相对差异呈波浪式减弱态势

2.2. 低于人均GDP平均水平的县域是四川省县域经济结构的主体

2.3. 县域经济空间差异演变时序特征

-

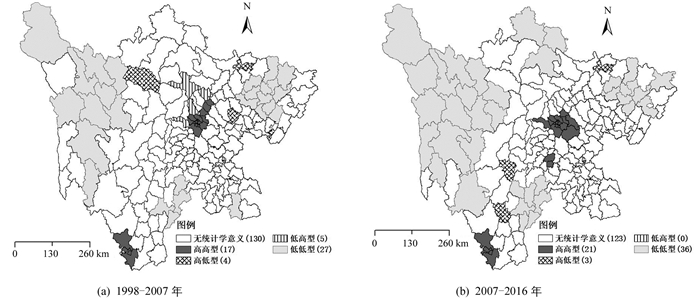

利用ArcGIS10软件按公式(3)计算人均GDP局部自相关指数(LISA),并同时计算LISA的检验值Z得分和p值.在p值为0.05显著性水平下,依据各县域与其他县域邻接性的聚集状态,划分为4种模式,高值聚类表示为高高型,低值聚类表示为低低型,高值县域四周围绕的是低值县域为高低型,低值县域四周围绕的是高值县域为低高型,具体见图 1(图括号中的数字表示县级单元个数).由图 1可知,1998-2016年各县域经济空间关联类型数量上变化不明显,但在空间格局上却发生了很大变化.选取1998年、2004年、2010年、2016年数据来说明演化特征.

空间差异小,自身与相邻县域的经济发展水平均较高的县域(高高型)主要集中分布于成都平原腹地成都市和安宁河谷平原攀枝花市中心城区县域.这些县域地理位置优越,拥有丰富的自然资源. 2004年、2010年、2016年则逐渐向中心城区的周边县域拓展,成都方面向东北延伸到德阳市、广汉市和罗江县2县,攀枝花方向则向西北延伸至盐边县.

空间差异小,但自身与相邻县域的经济发展水平均较低县域(低低型)1998年多数集中于川东北地区巴中市、南充市、广元市3市的交界县域,其他零散分布于川西北地区的甘孜州和攀西地区的凉山州.这些县域自然条件较差,经济基础也比较薄弱,大部分是国家级贫困县. 2004年、2010年、2016年低低型县域格局向北扩展,集中连片分布于在川东北地区、甘孜州和凉山州地区,十几年交通、通讯基础设施条件的改善,县域间多方面交流的增加,原来零散分布的低低型县域经济发生了较大发展.

空间差异大,自身经济发展水平高,而相邻县域发展水平低,空间上中心高、四周低(高低型)的县域,1998年有3个,分别是凉山州的西昌市、南充市的顺庆区、广安的华蓥市. 2004年只保留了顺庆区、华蓥市2个县域. 2010年总数上升为4个,为西昌市、华蓥市、广元市利州区、阿坝州马尔康市. 2016年保留了西昌市、利州区、马尔康市,增加雅安市石棉县.西昌市多处于高低型是由它自然条件、区位条件决定,它在安宁河谷平原的腹地,是攀西地区中心城市;其他高低型县域则在低低型县域边缘出现.

空间差异大,自身经济发展水平低,而相邻县域发展水平高,空间上呈现中心低、四周高(低高型)的县域,1998年为攀枝花的盐边县和雅安市芦山县;2004年没有此类型;2010年为成都金堂县、崇州市、资阳的简阳市;2016年只有简阳市.这几个县域虽毗邻成都市,受中心城市的辐射作用,但自身发展速度并未跟上周边县域,出现经济的凹陷县域.

综上所述,四川省县域经济表现出明显的空间差异性,经济在空间上是不平衡的,即经济发达的县域集聚在成都平原腹地和安宁河谷平原腹地,欠发达地区主要集聚于川东北、川西北地区.高高型和低低型县域具有同向作用,对周边县域起到辐射作用,形成有规律的东北方向的演进.高低型和低高型县域演变发展变化具有不确定性,受自身发展和周边县域共同影响.

-

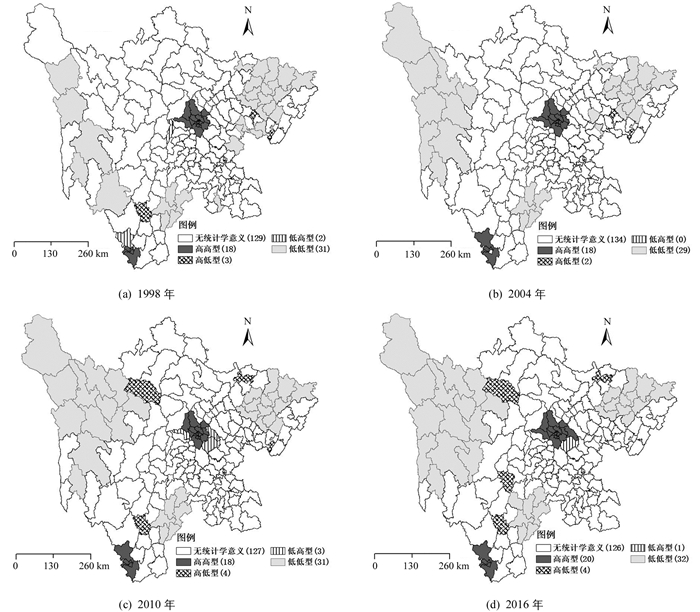

以1998-2007年与2007-2016年2个时段的人均GDP按公式(1)计算四川省183县的相对发展率(NICH),再利用ArcGIS10软件计算NICH的LISA指数,检验值Z得分和p值,同图 1划分原则,制作NICH的局部自相关指数聚类模式图,如图 2所示(图括号中的数字表示县级单元个数). 图 2表明,四川省县域经济增长格局演变有如下特征:

第一,总体上四川省县域经济发展速度的空间差异呈递增趋势. 1998-2007年NICH的全局自相关指数值为0.421 8,而2007-2016年这个值增加到0.546 9.表明四川省经济发展速度快的县域和经济发展速度快的县域相邻,经济发展速度慢的县域和经济发展速度慢的县域相邻,这种空间集聚效应2007-2016年强于1998-2007年,空间集聚效应增加意味着空间差异的增大.

第二,局部表现为空间同质性增强,异质性减弱的趋势.空间同质性主要表现在增长高值聚集区(高高型)县域和增长低值聚集区(低低型)县域2007-2016年较1998-2007年数量上有增加,高高型由17个县域上升21个,低低型由27个增加到36个.空间异质性的变化则表现为低高型县域消失,高低型县域减少到3个.从空间格局上来看,1998-2007年高高型县域,成都平原腹地以成都市中心城区呈环状集聚,德阳市则以G5国道聚集,攀枝花则分布在中心城区.增长低低型主要集中在川东北的巴中、南充2市、攀西地区的凉山州东北部和川西北地区甘孜州的县域. 2007-2016年,增长高高型县域变化主要在成都片区,由成都市中心县域向西延伸,延伸至成都市的崇州市.增长低低型格局在第一时段的基础上增加了川西北的阿坝州.高低型和低高型变化比较随机,没有规律.

3.1. 县域经济空间差异演变特征

3.2. 县域经济增长空间差异演变特征

-

本文选取四川省183个县、市、区作为研究区域,以人均GDP作为度量区域经济差异的指标,运用统计和空间自相关分析方法研究了1998-2016年四川省县域经济差异的时空演变特征,得到以下结论.

1) 从时序演化上看:四川省县域经济绝对差异呈扩大趋势,相对差异呈波浪式减弱态势,但这些差异变化是不稳定的,呈周期性波动.低于四川省人均GDP平均水平的县域是四川省县域经济数量结构的主体地位将长期保持,随时间此类县域个数有下降趋势.县域经济一直存在着空间自相关性和异质性的波动变化,空间集聚效应明显,空间依赖性渐强,随时间推移,这种趋势还在加强.

2) 从空间格局演化上看:四川省县域经济发展水平和增长速度都表现出明显的空间差异性,经济在空间上是不平衡的.总体空间差异呈扩大趋势,局部表现为空间同质性增强,异质性减弱的趋势,空间极化作用进一步增强,县域之间的空间相互作用日益增强,县域经济和周边地区呈同步发展态势,县域之间的局部空间差异不断缩小,经济发达的县域集聚在成都平原腹地和安宁河谷平原腹地,欠发达地区主要集聚于川东北、川西北地区,总体形成了中间高四周低的空间差异格局.

适度的区域经济差异有利于推动资源的合理配置和产业的空间转移,但过大的区域经济差异必然会造成负面影响,所以有必要对区域差异变化进行适当的调控和干预.上述研究发现,除了成都平原和攀西地区有县域经济增长核心区,其它地区并未形成县域增长极,建议继续坚持非均衡的发展思路,进一步强化成都平原经济核心圈地位,推动攀枝花核心区对周边的辐射作用,在现有经济基础好的县域中发展次级发展中心,逐步构建川南、川东北、川西北的经济发展聚集中心,形成多点多极的新格局;其次大力发展交通路网,尤其是加强川西北地区基础设施的建设,以利于带动区域间资源、要素、技术、人才流动.

下载:

下载: