-

多中心城市空间结构是指在特定的城市功能区域内,由两个或两个以上的要素集聚中心构成,且各中心之间构成分工协作和相互联系的功能体系结构[1-2].随着大城市交通拥堵、人口过密、空气污染等一系列城市病的出现,人口和就业的不断郊区化趋势,城市人口与产业不断向外扩散并在外围新中心重新集聚.不断的扩散与集聚,促成了新中心发育,导致城市空间结构逐渐由单中心向多中心转变[3].多中心空间结构被认为是最佳城市形态结构,它结合了分散和集聚两方面的优点,不仅有效地向外围疏散了单中心过于密集的城市人口和经济活动,还能维持中心城区的生产性服务功能[4-5].一般来说,城市多中心形态的识别往往需要通过人口普查[6]、土地出让[7]、就业分布[3, 8]等指标来证明.但这类数据仅反映了静态,而现代大城市作为高速运转的有机体,传统数据分析不能很好体现动态变化的特点[9].大数据的挖掘对城市空间结构的研究更为全面,可以更精准、全面地对其进行刻画[10-11].

山地城市占我国城市数量的三分之一以上,大多数分布在不同海拔的山地区域[12-13].在快速城市化时代,山地城市规模也将不断扩大.因此,对山地城市空间结构的研究也将变得十分重要.已有多中心城市空间结构研究多集中在北京[3]、上海[6]等东部平原城市,与山地城市多中心演化路径和空间结构有所不同,平原城市大多都是有意识地通过空间规划主动追求多中心模式[14],而山地城市的多中心模式既是山水阻隔、地形起伏、土地稀缺、交通不便限制下的被动适应,又是山地敏感环境约束下“分散的集中”的主动选择[13, 15].因此,基于平原城市的多中心理论解释并不完全适用于山地城市.本研究选择典型的山地城市重庆为研究对象进行分析.重庆是西部唯一的直辖市和核心城市之一,也是典型的多中心山地城市.受山水格局的限制,重庆一直沿用“多中心、组团式”的发展模式,并在数次规划中得以强化,分析其空间形态结构可为我国为数众多的山地城市研究提供参考.

全文HTML

-

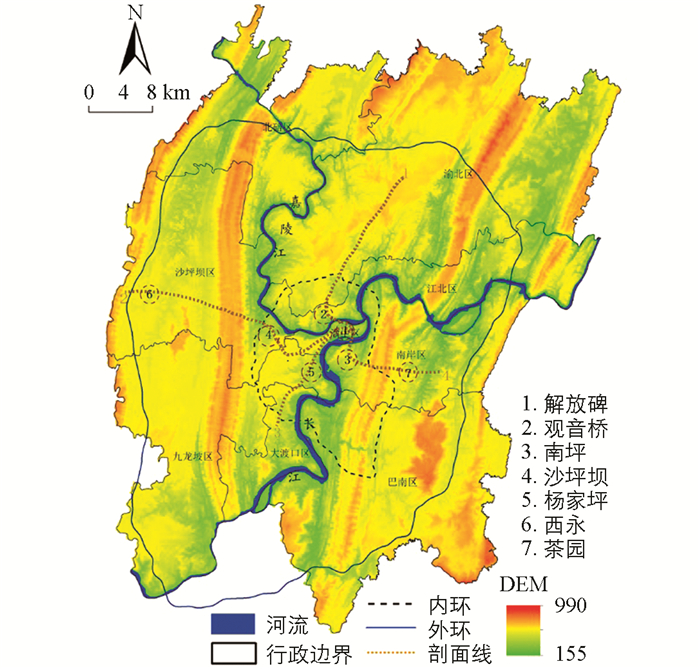

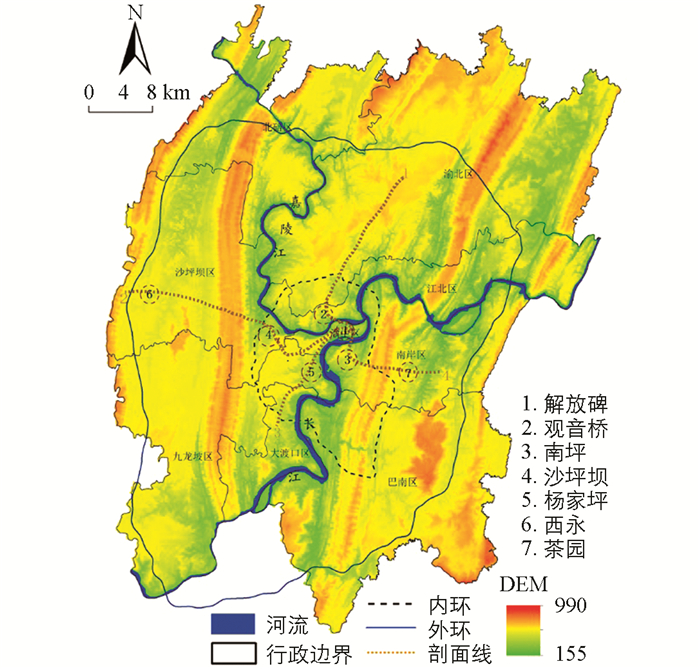

重庆位于长江中上游,是我国西部唯一的直辖市,也是近年我国发展速度最快的城市之一.重庆主城区自西向东被缙云山、中梁山、铜锣山、明月山分割,长江、嘉陵江于渝中半岛交汇,塑造了其独特的山水格局和城市形态(图 1).近年来,建成区由渝中半岛向南北扩展,往北部两江新区方向扩展明显,并突破中梁山和铜锣山的限制,向外围西永和茶园组团扩散.受山水格局的限制,重庆早在1960版总体规划采取“1主、4副、14组团”的模式. 1998版、2007版及2014年区域修订版总体规划进一步强化了“多中心组团式”城市结构. 2014年总体规划修订将城市区域划分为“1主、6副、21组团”,包括“解放碑—江北城—弹子石”1个主中心,观音桥、杨家坪、南坪、沙坪坝、西永、茶园6个副中心.

-

多中心空间结构演变会使得公共基础设施布局、经济增长、人口分布等城市空间要素呈现一定规律性,在不同区位上呈现峰值与低谷.基于不同城市要素,发展出多种城市空间结构的识别指标和方法.早期,Greene等[16]、Mcmillen等[17]利用人口就业数据作为指标识别就业次中心.后来,任荣荣等[7]、秦波等[18]、孙铁山等[19]运用土地价格、房价、人口普查数据等识别多种新结构.最近的研究中,百度热力图[10]、手机信令数据[20]、POI[21]等大数据也大量应用到城市空间结构的识别.本研究基于广泛的文献研究,结合传统数据与大数据的优势,采用房价、夜间灯光数据、公交站点数据、宜出行数据等4类要素,从不同方面对城市空间结构进行分析.多源数据类型及选择依据如表 1所示.

-

具体数据处理流程:①数据预处理:统一空间数据的投影和分析尺度;②要素空间分析:利用ArcGIS空间分析工具对数据空间化处理,对房价、公交站点、宜出行数据进行核密度(Kernel Density)分析,其中宜出行数据需计算核密度均值;③要素剖面分析:为了很好地反映各中心的发育状况,沿城市主要道路设置东南西北4个方向上的剖面线,依次为剖面a:解放碑—观音桥—空港,剖面b:解放碑—沙坪坝—西永,剖面c:解放碑—杨家坪—大渡口,剖面d:解放碑—南坪—茶园,然后利用ArcGIS的3D analyst工具获取各要素在不同剖面的参数;④要素综合分析:为使所有值在统一研究尺度下,对4种要素进行标准化处理,取值范围为0~100,利用栅格计算器(Raster Calculator)进行多要素的空间叠加分析,对分析结果按照自然断裂法划分为低、较低、中、较高、高5个强度区,最后依据剖面图综合分析各中心/组团发育情况.

1.1. 研究区选择

1.2. 数据处理及方法

1.2.1. 要素指标构建

1.2.2. 数据处理

-

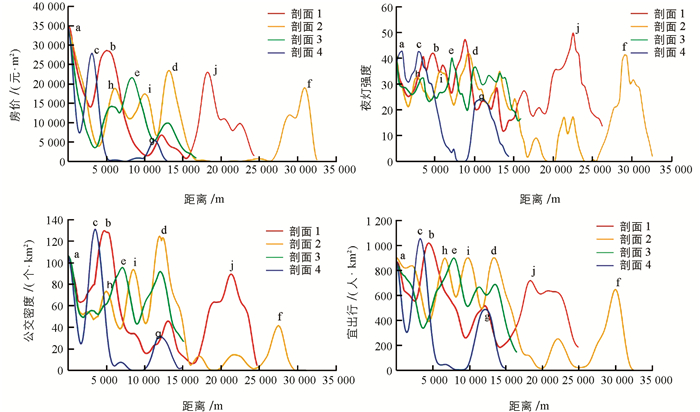

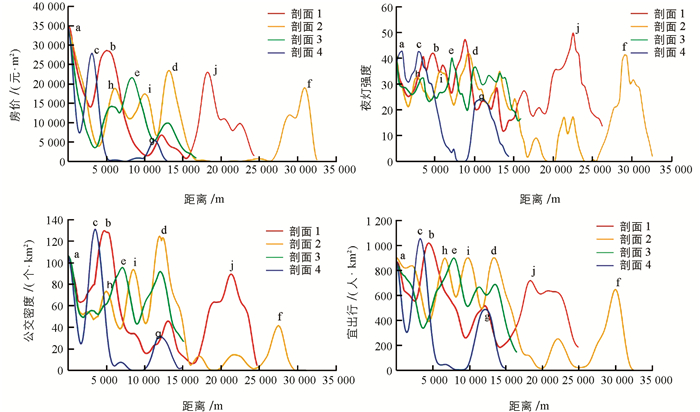

利用多类要素对城市空间结构分析能更加准确识别其空间形态.对房价、夜间灯光、公交站点、宜出行数据进行分析,结果如图 2所示.

从房价分布看,重庆主城区住房价格总体上呈现多中心分布特征.其中,房价高值区聚集在内环以内,解放碑、南坪、观音桥、沙坪坝副中心商圈的住房价格相对较高,大杨石组团内的杨家坪、大坪、石桥铺区域连成一片,形成了住房价格次高峰.而在内环以外,北部新区和两江新区的房价迅速攀升,形成了新兴的房价高值区,东部的茶园副中心、西部的西永副中心属于新规划的副中心,形成了局部次峰值,相比五大中心差异较为明显.整体上,城北的房价明显高于城南,住房价格高值区正逐渐向北移动.同时,城市逐渐突破两山的限制,向东西方向发展,进一步带动房价的提升,未来将出现更多的住房价格次高峰.

夜灯强度高值区覆盖了内环以内的绝大部分区域,包括渝中、大杨石、沙坪坝组团,反映了这些区域人口分布密集.两江新区的礼嘉、空港、人和组团也出现高峰,悦来组团出现次高峰,再加上南部的大渡口、李家沱组团出现的次高峰,整体上,在两山之间的城市建成区夜间灯光强度峰值连成一片.两山以外,汇集大量工业园区和高校的西永、茶园副中心也出现了局部高峰,西永高值区面积更大.

形成公交密度高峰的总共有10个区域,包括解放碑、观音桥、南坪、沙坪坝、杨家坪五大中心与石桥铺,这些区域公交通达度较好.外围北碚、大渡口、李家沱组团属于重庆旧城区,公共交通设施较为完善,北部空港江北机场附近的空港大道、桃源大道、机场路等也形成公交密度高峰.同时,在大坪龙湖时代天街、嘉华大道附近,人和组团周边形成了公交密度次高峰.两山以外的茶园和西永,由于建设时间较晚,公交配套相对滞后,公交密度值较低.蔡家、水土、悦来、龙兴、鱼嘴、西彭等组团公共交通发展相对滞后.

宜出行反映了人口聚集程度,可以发现,解放碑、观音桥、南坪、杨家坪、沙坪坝形成了人口高峰,尤其以解放碑国泰广场、环球购物中心,观音桥北城天街,南坪国际会展中心、万达广场,杨家坪步行街、西城天街,沙坪坝三峡广场为主要集聚地.在大坪的龙湖时代天街,石桥铺的百脑汇、佰腾等IT数码专业市场形成人口聚集高峰,并与杨家坪连成一片.礼嘉、人和组团部分区域与观音桥也连成一片,形成了大面积的人口高峰区.大学城与北碚组团凭借许多高校,空港组团则凭借江北机场吸引人流量,呈现出人口次高峰.但外围的其他组团人口集聚能力目前较弱.

从4类要素的空间分布情况可以看出,重庆市城区空间结构符合“多中心组团式“发展的空间规划结果.中心城区“一主四副”五大中心空间要素集聚能力较强,形成高值区,除此之外高值区还有大坪、石桥铺与空港,茶园、西永、北碚、大渡口、李家沱、礼嘉、人和组团等同时形成了次高峰区.离中心城区较远的西彭、界石、鱼嘴、水土、龙兴、蔡家等组团发育整体较低.房价、公交密度、宜出行密度分布符合多中心形态特征,夜间灯光强度在内环以内形成了连续的高强度区,是日常活动最主要区域.

-

我们利用房价、公交密度、夜间灯光强度、宜出行密度4种要素剖面图进一步对各中心/组团的发育程度进行分析(图 3).

解放碑作为重庆传统CBD,房价最高,观音桥、南坪房价其次,西永、空港周边房价开始逐渐逼近沙坪坝、杨家坪,大坪、石桥铺中心房价则紧随其后.夜灯强度的峰值总体上与其他要素有显著区别,解放碑、观音桥、南坪、沙坪坝、杨家坪、大坪、石桥铺等区域的夜间灯光强度峰值并无明显的差距;空港借助江北机场也形成了高峰,西永借助大学城、微电子工业园,形成了次高峰.公交密度最高值分布在观音桥与南坪,公共交通设施建设最为完善,其次是沙坪坝、解放碑,杨家坪、石桥铺、空港也形成小高峰,而西永和茶园副中心公共交通基础设施还并不完善,峰值较低.宜出行反映了人口聚集高峰,南坪万达广场、观音桥北城天街周边人口吸引力较强,人口密度处于最高峰,其次,解放碑、沙坪坝、杨家坪、大坪、石桥铺商圈周边形成了人口次高峰,西永和茶园由于离中心城区较远,人口集聚能力不强,峰值最低.

整体上,中心城区的五大中心的发育程度仍然较高,但其余部分中心/组团发育正与其缩小差距.比如大坪、石桥铺在夜灯强度、人口集聚能力与解放碑、沙坪坝、杨家坪处于同一水平,空港组团周边房价和公交密度与沙坪坝、杨家坪持平.各要素的高值分布并不完全一致,反映了不同中心/组团的功能差异.观音桥和南坪在公交密度和宜出行密度排名居前列,说明在人口吸引力和公共基础设施建设上处于全市较高的水平;解放碑的夜灯强度和房价均较高,经济水平发展较高;沙坪坝、杨家坪、大坪、石桥铺、空港等的要素分布强度不尽相同.例如,沙坪坝老城区作为重点高校、重点中小学、三甲医院的集中区域,各要素发育相对均衡;而同属沙坪坝区的大学城和西永微电园等新兴组团,公交密度和房价水平则相对较低.总体来说,各中心发展程度不一,发展方向、重点产业、定位也存在差异.

-

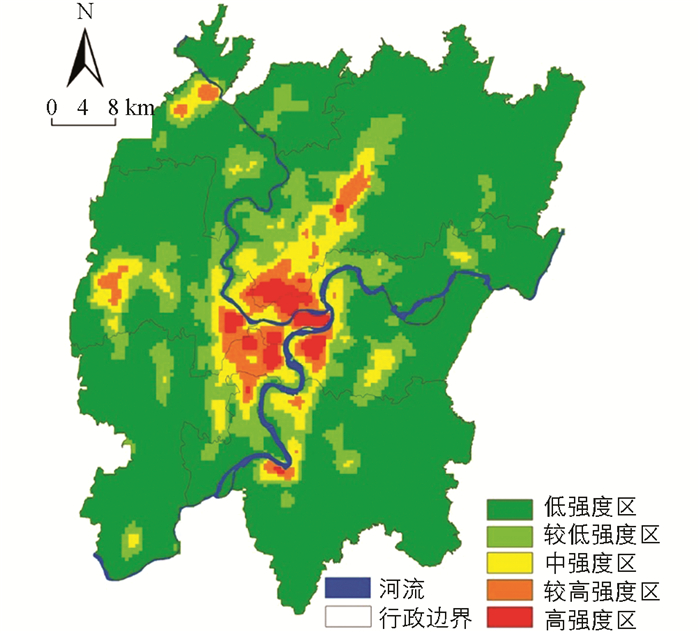

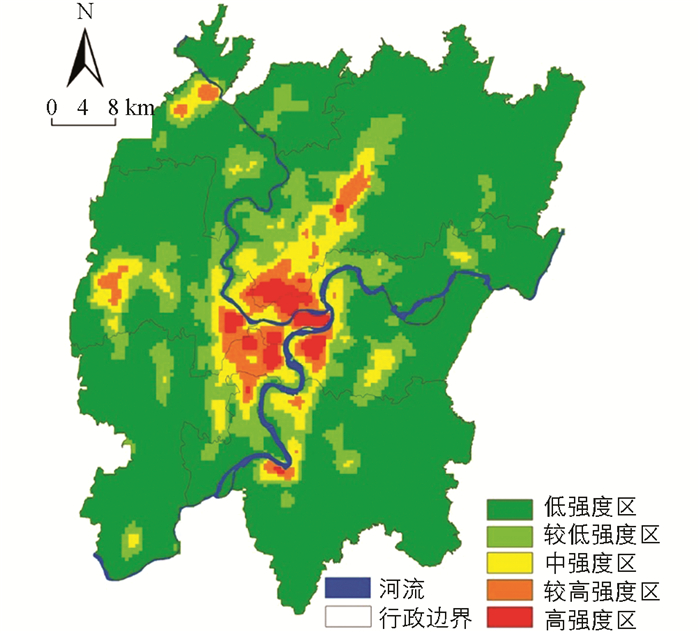

对多源数据的综合分析发现,研究区总体上仍然延续“多中心、组团式”空间形态,但趋势已经开始逐渐降低,且内环可能逐渐出现连绵现象(图 4).解放碑、观音桥、南坪、沙坪坝、杨家坪、大坪、石桥铺等空间要素集聚能力强,形成人口、通勤、房价、夜灯的高值区域,茶园、西永、空港、北碚、大渡口、李家沱、礼嘉、人和等组团等为次高峰区域.这说明,各城市要素在内环以内形成了连绵的高强度区,是城市居民活动的最主要区域;而北部往机场方向、东部往茶园方向、西部往西永和大学城方向,在城市要素外溢和空间规划引导下呈现出次高峰;相对较远的西彭、界石、鱼嘴、水土、龙兴等组团以工业开发为主,综合要素的集聚能力还相对较弱.

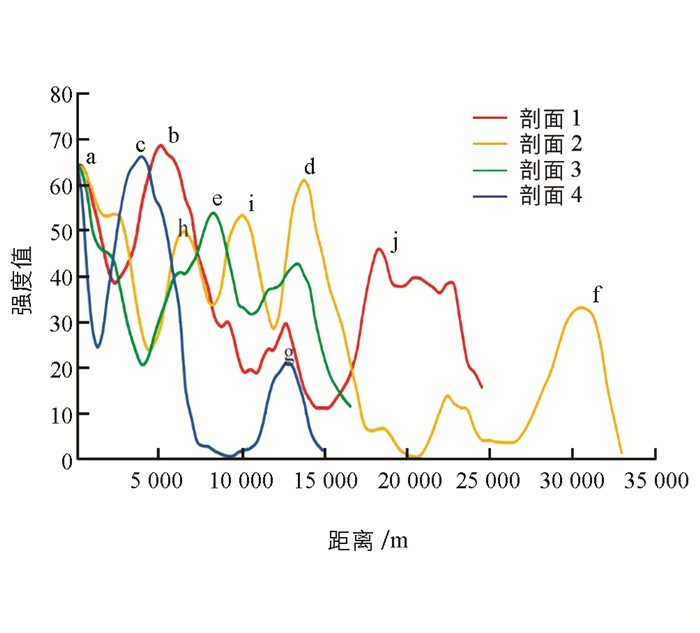

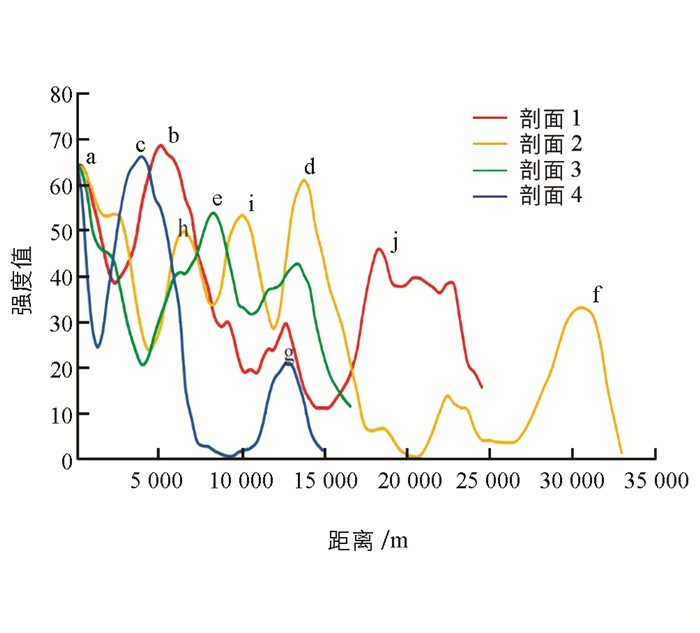

重庆市各中心/组团之间发育程度存在一定的差异(图 5).观音桥、解放碑、南坪作为目前发展最优最快的三大中心,它们地理位置优越,具有较强的要素集聚能力和明显的交通优势,发育强度处于领先地位;其次为传统老牌中心沙坪坝,大杨石组团内的大坪、杨家坪、石桥铺地理位置靠近,发育强度基本也处于同一水平.内环以外,北部仅有空港形成小高峰,南部仅有大渡口组团形成小高峰,东西部方向,西永、茶园副中心与内环各中心之间的发育还存在着至少两个等级以上的明显差距,发育还需要进一步增强.

2.1. 城市空间结构识别

2.2. 城市空间结构发育程度分析

2.3. 城市空间结构综合分析

-

重庆主城区符合城乡规划提出的“多中心、组团式”模式.重庆主城的“四山两江”奠定了城市发展的基本格局,受山体阻隔和河流下切的影响,城市发展的高强度区基本分布在内环以内的各大中心,外围中心/组团的强度值相对较低.传统的多中心格局以解放碑为主中心,观音桥、南坪、沙坪坝、杨家坪为副中心,尽管较早就形成了典型的“总体分散、局部集中”格局,但城市发展一直局限在铜锣山与中梁山两山之间的狭窄地带.之后,城市发展主轴开始向南北拓展,尤其是两江新区这一国家级新区的建设,拉动了城市向北发展,各个要素在机场路和空港方向集聚.近年来,茶园、西永副中心开始兴起,通过隧道和桥梁突破山体限制,拉动了城市向东西两个方向的同时发展.城市发展呈现出从“两江划分”到“两山划分”,从“山中有城”到“城中有山”的显著变化.

-

研究区整体上呈内密外疏的形态特征.高强度区主要包括解放碑、观音桥、南坪、杨家坪、沙坪坝、大坪、石桥铺,这些中心地理位置优越,具有较强的要素集聚能力和交通优势.其中,观音桥副中心与周边鸿恩寺、龙头寺、江北城等地区形成大面积高强度区,杨家坪副中心和大坪、石桥铺中心连成一片,也形成大面积高强度区.但上述中心均聚集在内环以内方圆6 km左右的区域,中间以长江和嘉陵江为隔,空间分布上过于紧密,各中心之间的连绵和黏合情况已经开始显现,可能出现内在的主动蔓延情况.外围副中心/组团各要素分布稀疏,北部仅有北碚、空港组团的较高强度区.随着北部新区与两江新区的不断发展,主城区北部将会形成连续大面积的高强度发育区域.茶园、西永副中心与传统中心受铜锣山与中梁山阻隔,各中心/组团之间的交流受阻.外围中心发育相对滞后,公共服务还不完全能支撑起其日常需求,导致中心/外围往返通勤增加.鉴于外围中心/组团发育与核心区的差距,未来还需要通过规划引导不断提升其要素集聚能力.

-

各中心/组团发展不均衡,发育程度内高外低.中心城区的主副中心要素聚集能力强,发展领先,外围副中心/组团发展较落后.内环外西永、茶园副中心有待进一步培育.两江新区内的礼嘉、悦来、人和等组团发展较快.目前,解放碑、观音桥、南坪、杨家坪、沙坪坝、大坪、石桥铺中心对资源有较强的集聚作用,但未对外围中心产生良好的涓滴效应,形成了较大的发展梯级.各中心/组团业态档次不一,高档购物中心、百货商场、小商品批发业相混合.比如沙坪坝组团具有高校、医疗资源优势,但以传统百货商店为主,与南坪等新兴中心的差异被拉大;解放碑主中心除了高档购物中心和百货大楼外,还混杂有各类较低档次的小百货批发市场,拉低了整体档次.江北嘴和化龙桥片区通过大规模的推倒重建,形成新兴的金融中心和商贸中心,但由于激烈的商业竞争,其发育程度有待提升.

3.1. 山水格局与多中心开发

3.2. 多中心体系空间结构内密外疏

3.3. 多中心体系发育不均衡,内高外低

-

本研究基于房价、夜间灯光数据、公交密度、宜出行等4种城市要素分析不同要素的空间布局及多中心空间特征,识别城市不同中心/组团的发展程度.结果表明:

(1) 重庆市城区在空间结构上具有典型的“多中心组团式”的空间格局.除了传统“一主四副”中心,内环以内的大坪、石桥铺中心也形成高强度区,主中心和次中心分布过于紧密,而外围中心/组团分布则相对稀疏,整体上呈现内紧外疏的空间特征;反映了山地城市的山水格局和多中心开发特点.

(2) 各中心/组团发育程度参差不齐,在经济发展、公交配套、人口聚集能力等方面存在差异;解放碑、观音桥、南坪综合发育最为成熟,沙坪坝、杨家坪、大坪、石桥铺发育逐步提升,而外围中心/组团的发展还有待加强;各中心/组团发展不均衡,总体呈内高外低的分布.

目前,重庆市空间结构仍然为多中心组团式的格局,包括空间格局内密外疏、发育内高外低等特征,这样的特征造就了在城市内环各中心开始出现连绵和黏合,并可能形成一种主动向周边蔓延的情况,而外围中心/组团发育却依旧较缓.形成以上格局的原因可能有以下几点.首先,重庆市总体规划的发展模式.重庆市历次版本的总体规划都是基于多中心发展的方式,但之前重点发展的中心都位于内环以内的五大中心,政策偏向过大,虽然现在城市扩张正大力向东西方向,以及北部方向发展,但仍存在差距,发展未达到其要求,历史遗留问题仍旧存在;其次,内环各中心配套服务设施完善,外围与之差距较大.目前,中心城区发育成熟,就业岗位较多,居住环境优良等,而外围人口、产业的吸引力较低,基础设施建设较差,人们也更倾向在中心周边生活工作,从而导致内外差距逐渐增大,内环各中心范围也逐渐扩大,出现连绵黏合情况;再次,重庆独特的山水格局. “四山两江”的山水格局造就了重庆各中心大多分布在两山之间的狭窄地带,外围中心/组团与中心城区被山地隔开,分布相对分散,且距离较远,两者之间联系受阻,内外中心/组团发育进一步被拉大;最后,交通成本.目前外围中心/组团交通设施配套不足,内外通勤成本过高,从而阻碍了城市向外发展的态势.

针对以上原因重点提出以下几点建议.第一,加大对外围中心/组团政策偏向,在市场自行发展的同时,政府也必须积极引导规划,加快培育外围中心/组团,增加就业岗位,建设公共服务配套基础设施,才能对人口、产业等要素增加吸引力.第二,改善向外辐射的交通条件,加快外围中心/组团公交建设及轨道交通建设,分散交通量,减少出行时间和通勤成本.第三,明确各中心功能定位,培育主中心综合功能,增强其辐射范围,保障副中心主导功能,突出特色,提升组团配套服务功能,分担城市日常生活压力,加强各中心/组团之间功能联系.

本研究对山地城市重庆多中心空间结构进行研究,可为国内同类山地城市研究提供参考.但仅从城市形态学角度分析了多中心形态,在今后的研究中,还需要从功能联系、能量互流、区域协同等角度进行更为深入的探讨.

下载:

下载:

百度学术

百度学术