-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

人类活动驱动的土地利用/覆被变化(LUCC)在全球和区域尺度上正深刻影响着地球生态系统和气候变化,乃至人类社会的可持续发展[1]. 改革开放以来,我国经历了前所未有的快速城镇化阶段,大型城市群崛起对城乡土地利用产生了深刻影响. 但在人口涌入与产业集聚的同时,由于缺乏有效的规划和治理手段,造成了环境污染、区域不平衡等诸多效应[2],京津冀城市群就是典型案例[3]. 合理协同调配土地要素将有助于引导各种资源有序流动、优化生产力布局,进而有效解决城乡发展问题. 因此面向土地资源优化配置的土地利用变化及驱动力研究将会为京津冀协同发展的有序推进提供科学支撑,具有重要的战略意义.

美国克拉克大学Aldwaik等[4]于2012年提出了通过深入挖掘转移矩阵所蕴含的信息来系统性定量研究土地利用变化的新方法——强度分析法(Intensity Analysis). 该方法通过计算时间间隔、土地类型和地类转移这3个层次上的变化度来解释土地利用变化的强度和稳定性,以揭示其系统性规律,弥补了土地利用动态度[5]、土地利用程度[6]、土地利用强度[7]等传统模型存在的视角单一等不足. 此外,强度分析法有着传统方法不具备的多种优势:①强度分析法具有很好的时间尺度和空间尺度适应性. 在时间尺度方面,通过计算年均强度以消除各时间间隔长度不同所带来的影响;在空间尺度上,前序研究已证明强度分析法的跨尺度适用性,且它可以分析研究区中面积占比较大但变化程度较弱的地类对于其他地类变化的重要影响[8];②强度分析法借助假设存在的均匀强度这一指标来分析土地利用变化的模式,即“快速或缓慢” “活跃或静止” “集中或规避”,进而识别出连续时期上研究区土地利用变化的系统性和稳定性规律,可以帮助决策者深入理解土地利用变化与人类活动的关系[9];③此外,强度分析法还可以有效检测出解译自遥感影像的土地利用图的分类误差及其来源[10]. 目前强度分析法的理论框架已基本成熟,在城市和自然地类主导的小尺度地区的土地利用变化[11-12]和国家尺度的未来土地利用变化[13]研究中均得到成功应用. 然而在区域尺度的城市群土地利用变化的研究却未有过应用,因此本研究将强度分析法引入快速城镇化主导的大型城市群地区,以期为京津冀地区的土地利用变化研究带来新的研究视角,并进一步拓展强度分析法的应用广度.

土地利用变化的驱动力随着社会经济及自然系统的演变而不断变化,因此揭示其新特征可以针对当前阶段提出土地管理的有效对策[14]. 土地利用变化的动因复杂,受到生物物理、社会经济、政策等多因素的交互影响,常采用定性与定量相结合的方法进行研究. 定性分析常被用于分析宏观政策、经济活动的外部效应等不易被量化的土地变化驱动因素;定量分析中常用的线性回归和相关性分析[15-16]尽管在探测土地利用变化的宏观驱动因素上颇为有效,但无法处理空间数据和分类变量,因而无法具体分析决定土地利用转变的地形、可达性、人口、经济发展水平等空间异质性因素的作用. Logistic回归模型是一种基于Sigmoid函数的非线性回归统计方法,可以很好弥补上述方法存在的不足,得到了成功的应用[17-18],因此本研究采用这一方法来进行驱动因素的探究.

基于此,本研究以1985-2018年为研究时段,利用强度分析法等多种方法研究京津冀地区在过去快速发展的33年间土地利用时空变化特征,并采用基于空间数据的Logistic回归模型探寻导致这种时空演变及格局分异的驱动机制,以期为京津冀协同发展提供科学参考和合理建议.

全文HTML

-

京津冀地区地处113°04′-119°53′E、36°01′-42°37′N之间,总面积约为21.6万km2,属于典型的暖温带大陆性季风气候. 全区地势由西北向东南部倾斜,西北部为山区、丘陵和高原,其间分布有盆地和谷地,中部和东南部为平原. 截至2018年末,京津冀常住人口1.13亿人,城镇化率达65.70%,地区生产总值8.5万亿元,对全国GDP贡献率达9.44%. 在京津冀协同发展的战略背景下,该区域将为建成世界级城市群而探索出一条空间优化、功能疏解与高质量发展的新道路.

-

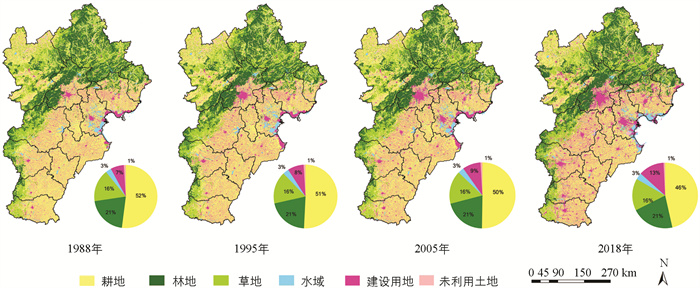

本研究采用1985年、1995年、2005年和2018年4期土地利用数据(图 1)进行土地利用变化分析,然后基于2005年和2015年的土地利用及驱动因子数据进行驱动力分析,驱动因子数据包括年降水量、年均温度、到最近市/县中心的距离、到最近铁路的距离、到最近高速公路的距离、GDP密度、人口密度、坡度、高程. 其中,土地利用数据、年均温度、年降水量、GDP和人口密度栅格数据均下载自中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/). DEM高程数据下载自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn),空间分辨率为90 m. 坡度通过ArcGIS表面分析工具提取自DEM数据. 高产耕地空间分布数据是在基于MODIS数据和光能利用率模型估算农田生产力的基础上,结合耕地分布和耕作制度区划数据进行划分而得[19]. 到最近铁路、高速公路、市/县中心距离基于研究区交通和位置坐标数据通过ArcGIS欧氏距离工具生成. 土地利用数据的空间分辨率为100 m×100 m,参考中国土地资源分类系统,将其划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用土地6大类. 参考已有研究[20],为实现统一采样和回归分析,且尽可能保留数据的细部特征,因此将所有数据重采样为500 m×500 m分辨率,并统一采用Albers坐标系统.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据源

-

研究区土地利用的变化速度由土地利用动态度模型来定量刻画,包括单一土地利用动态度和综合土地利用动态度,公式参照相关文献[5].

研究区任意2时点的土地利用结构差异程度可由结构差异度指数度量,该指数基于欧式距离构建,取值范围为[0, 1],值越大表示2个研究时点的土地利用结构差异性越大. 参照已有研究[21],本研究定义:0<Dj≤0.25表示微小差异,0.25<Dj≤0.5表示一般差异,Dj>0.5表示显著差异.

-

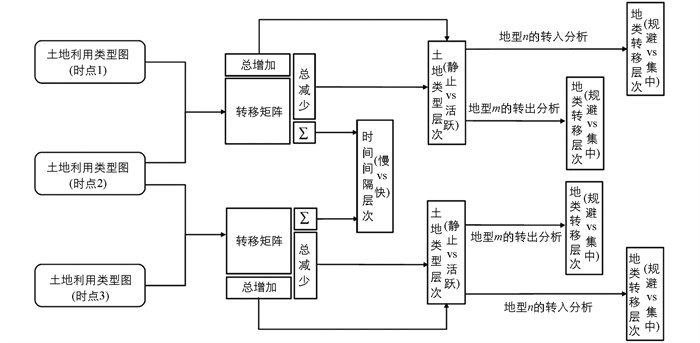

本研究基于强度分析法的三层次研究框架对研究区土地转移的强度和稳定性进行分析,分别是时间间隔层次、土地类型层次和地类转移层次. 以2个时间间隔为例,强度分析法的流程如图 2所示,公式及含义详见相关文献[4, 22].

-

本研究以2005-2015年为研究时段,基于二分类Logistic回归建立3个回归模型,分别是全地类变化、建设用地扩张和耕地流失的回归模型. 根据已有研究和先验知识[23-24],因地制宜选择了涵盖自然条件、社会经济发展状况和交通可达性3个维度共计9种影响土地利用变化的驱动因子作为自变量. 为减弱空间自相关效应的影响[25],对于每个模型分别随机抽取10%的变化样本和等量的未变化样本,采用ArcGIS随机点工具在全部的862 636个栅格中随机选取相应数量的样本构成回归数据集. 此外,在进行回归之前采用Z-Score标准化法对各项指标数据进行处理,以消除所选变量的量纲和数量级对于模型解算的影响.

此外,须对模型进行参数检验以评估模型构建的合理性,包括自变量的参数检验以及模型的拟合优度检验. 方差膨胀因子(VIF)是该自变量与回归方程里其他自变量是否存在共线性的诊断依据,一般认为当VIF≤10,该自变量可以通过检验,不需要被剔除. 瓦尔德(Wald)统计量用于评价自变量对于因变量的影响权重,其数值越大,则说明影响程度越显著. 发生比率(Exp(β))反映自变量变化对于因变量发生的作用程度,其数值代表自变量每增加一个单位,因变量发生概率的变化倍数. 此外,根据Pontius等[26]的研究,本研究采用ROC方法来评价Logistic模型的拟合优度,ROC取值区间为[0.5,1],一般认为当ROC≥0.7时,回归模型的拟合优度较好.

2.1. 土地利用变化分析

2.1.1. 土地利用变化速度及结构差异

2.1.2. 土地利用变化强度

2.2. 土地利用变化驱动力分析

-

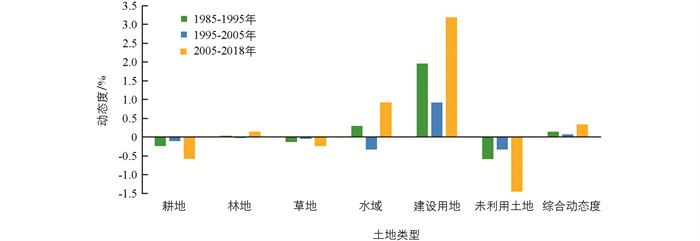

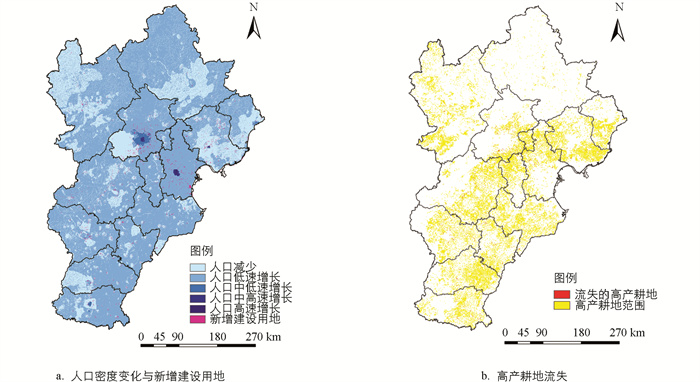

研究区1985-1995年、1995-2005年和2005-2018年3个时间段的差异度系数分别为0.018、0.009和0.053,均为微小差异,可知京津冀地区过去33年间的土地利用结构总体稳定,面积占比排序由大到小始终为耕地、林地、草地、建设用地、水域、未利用土地. 耕地和建设用地结构变化明显,在1985-2018年间,耕地面积比例由52.02%下降到46.47%,建设用地面积比例由6.82%增长到12.61%. 林地和草地占比分别稳定在21%和16%左右,随时间推移分别略有增加和下降. 此外,水域和未利用土地的面积相对较小,其比例分别在3%和1%左右波动. 从土地利用的动态变化来看,1985-1995年、1995-2005年和2005-2018年的综合动态度分别为0.15%、0.08%和0.34%(图 3),总体变化速度呈现出先放缓后剧增的特征. 建设用地保持高速增长,其动态度始终保持同时期综合动态度的9倍以上. 耕地、草地和未利用地持续减少,其中耕地和草地的动态变化相对缓和,而未利用土地相对剧烈,其动态度是同时期综合动态度的4倍左右. 林地和水域表现为波动变化,其中林地基本保持稳定,而水域的波动变化较为剧烈. 此外,地类变化在空间上集中发生在北京、天津、石家庄、保定和唐山等城市中心城区的外围,其中发生扩张和流失的主要地类分别是建设用地和耕地. 例如,北京地区耕地的减少和建设用地的增加集中发生在四环和五环路之间的区域内[27].

-

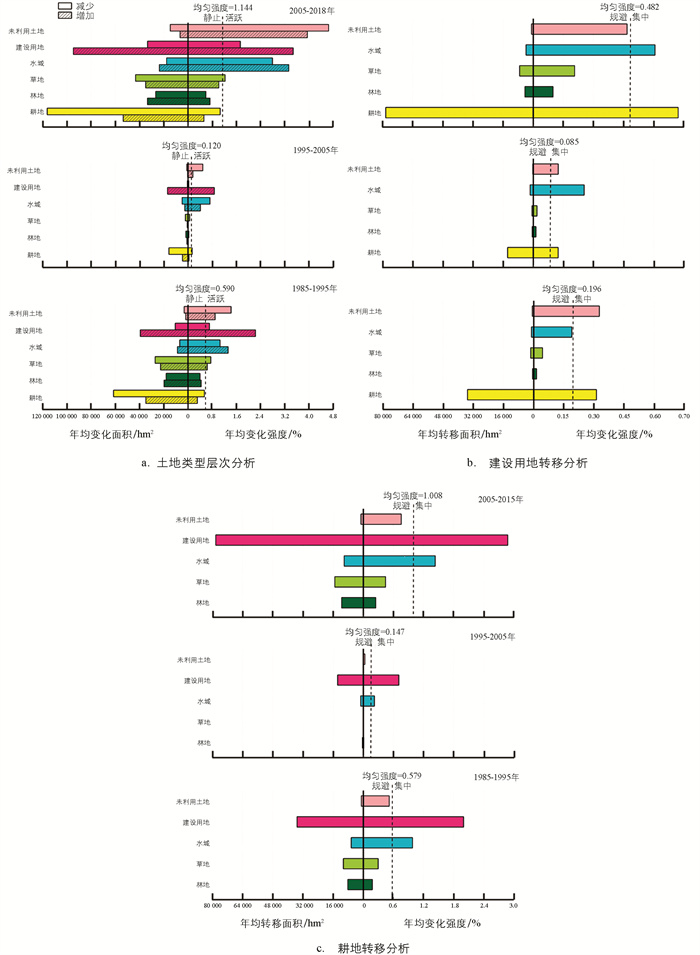

1) 时间间隔层次

时间间隔层次的强度分析结果表明,研究时段内的均匀变化强度(U)为0.666,3个时段的年均变化强度分别为0.590、0.120和1.144;其中,第三时间间隔内的年均变化强度和变化面积最大,其强度接近均匀强度的2倍. 由此可知,研究区在1985-2018年间的土地变化强度和面积随着时间的推移呈现出先减后增的变化规律,与土地动态变化的分析结果相一致.

2) 土地类型层次

土地类型层次的强度分析结果反映了研究区各地类在长时间序列上的增减变化规律(图 4a),如果图中某一条形没有超过均匀强度线,则说明该条形所代表的地类的变化相对静止,反之则说明该地类的变化相对活跃. 从地类增减的强度来看,所有土地类型均表现出先减弱后增强并在2005-2018年时段达到峰值的特征. 从地类增减的平稳性规律来看,不同地类的变化特征差异较大,其中建设用地、未利用土地和水域是变化强度最大的地类. 此外,在所有时段上,建设用地保持活跃的净增长,未利用土地保持活跃的净减少,耕地和林地的变化总体保持静止,水域则表现出活跃的波动变化.

3) 地类转移层次

基于以上分析可知,建设用地增加和耕地减少是研究区主要的土地变化类型,在此进一步挖掘它们之间相互转移的规律. 如果图中某一条形没有超过均匀强度线,说明该条形代表的地类转移至目标地类是规避的,反之则说明该地类转移至目标地类是集中发生的.

图 4b和4c分别展示了耕地的减少去向和强度以及建设用地的增加来源和强度. 从地类间转移的系统性规律来看,耕地向建设用地和水域的转移表现为稳定的集中倾向,而向其他4种地类则表现为稳定的规避倾向. 建设用地针对耕地的占用表现为稳定的集中倾向,而针对草地和林地的占用则表现为稳定的规避倾向. 此外,本研究进一步分析了建设用地的来源结构和耕地的去向结构. 建设用地的增长主要来源于占用耕地、草地和水域,在1985-1995年间有近90%的建设用地增长来自于耕地,但随着时间推移这一比例略有下降,而占用其他地类的比例升高,这反映了研究区建设用地的扩张路径:优先占用城市外围的耕地,随着建成区继续外扩以及占用耕地的成本升高,进一步占用区位等条件稍差的其他自然地类. 耕地的流失在1985-1995年间除了建设用地之外还集中于林地、草地和水域,而在1995-2018年间则主要集中于建设用地. 在第一时段上,耕地向林地、草地、水域的转移主要是由于这一期间政府主导的三北防护林等工程,以及个体利益驱使下的耕地撂荒和开发耕地转作果园、鱼塘等行为;而在1995-2018年间,随着耕地保护以及占补平衡政策的实施,耕地的占用难度加大,因而可以承受更高成本的建设用地成为耕地占用的主要去向;在2005-2018年间,随着退耕还林还草等生态修复工程的推进,耕地转向林地和草地的比例又再一次升高. 综上,建设用地和耕地互为最主要的转移目标,研究时段内建设用地主要是通过占用耕地来实现增长,而耕地被不断侵占的主要原因也是源于建设用地的持续扩张.

-

基于1985-2018年的土地利用变化分析可知,研究区在2005年后的土地利用变化特征与前序20年相比既具有相似性,又在京津冀不断推进协同转型的背景下表现出新的特征,因此研究2005年后的近期土地利用变化驱动力既具有区域代表性,又更具现实意义. 由于驱动因素数据的限制,本研究基于最新数据,以2005-2015年为例探究研究区土地利用变化的驱动力,包括全地类变化和典型地类变化(建设用地扩张和耕地流失)2个层次3个方面. 2005-2015年间,建设用地的增加占到研究区所有地类增加面积的82.93%,耕地的流失占到研究区所有地类流失面积的71.24%,分别为增加和流失最显著的地类. 因此本研究在分析全地类变化驱动力的基础上分别对建设用地的增加和耕地的流失驱动力进行单独分析,可以更精确地为土地空间布局优化和结构调整服务.

-

此部分以样本点上的地类是否发生变化作为因变量(变化则设定为1,未变化则为0),将上文提到的9种驱动因子作为自变量,建立全地类变化的逐步Logistic回归模型. 结果表明,最终有4个自变量通过显著性检验和共线性检验而进入模型(表 1),显著性均达到1%水平. ROC值为0.783,说明总体拟合优度较好. 从发生比率来看,GDP密度增长越大,土地变化的可能性越高;而其他因子的影响作用则相反.

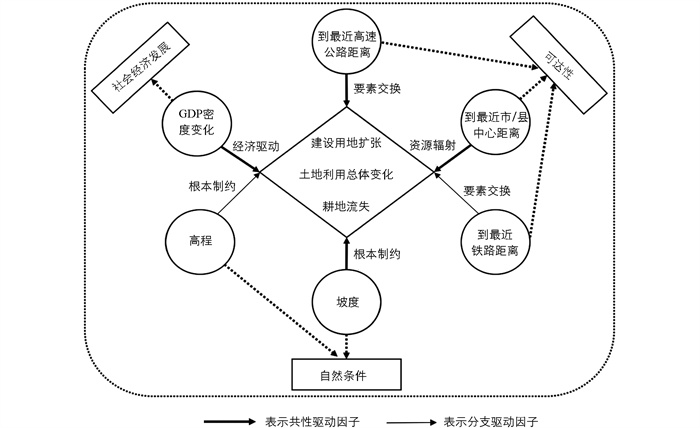

全地类变化驱动力的回归模型揭示了人口经济高度发达的城市群地区土地变化的共性驱动因素,说明城市群地区的土地利用变化是在自然条件、可达性、社会经济多因素交互作用下的复杂过程,对于城市群用地调控有着参考意义. 从驱动机制的视角分析(图 5),坡度是各项生产建设活动的根本性制约因素,因此是影响京津冀地区土地变化的最主要因素,其贡献占比超过了其余各因素之和;到区域行政中心的距离反映了区位的优劣以及受中心地区资源、服务等辐射的程度;到最近高速公路的距离影响了该地块与外部进行物质、资源、信息等要素交换的便利程度;而GDP增长则是地区开发建设活动的直接驱动力. 因此,在坡度低缓、距离区域中心和道路更近、GDP增长快的地区,土地利用变化剧烈,反之则相对缓和. 因此类似地区在进行区域开发时,应当重视以上因素的制约和促进效应,从而指导用地的高效开发和集约利用.

-

以样本点上的地类是否变为建设用地(或耕地是否变为其他地类)作为因变量(变化则设定为1,未变化则为0),将上文提到的9种驱动因子作为自变量,分别建立建设用地扩张和耕地流失的逐步Logistic回归模型. 结果表明,分别有5个和6个自变量通过显著性检验和共线性检验而进入建设用地扩张和耕地流失的模型(表 2),显著性除个别外均达到1%水平. ROC值分别为0.830和0.824,说明总体拟合优度比较理想. 从发生比率来看,GDP密度增长越大,建设用地扩张和耕地流失的可能性越高,而其他因子的影响作用则相反.

根据建设用地扩张的回归模型,到最近市/县中心距离和到最近高速公路距离是建设用地扩张的最主要的驱动力,距离中心和干道越近,建设用地扩张的可能性越大. 根据缓冲区分析的结果,该时段内研究区分别有93.56%和52.83%的新增建设用地分布在距高速公路15 km和距城市中心40 km内. 综上所述,研究区在该时段内的建设用地扩张具有“向心”(环绕中心城区外围发展)和“沿线”(沿主要交通干道发展)的特征. 新增建设用地倾向分布在交通便利、地形条件适宜的地区,但需要注意的是京津冀地区适宜进行城镇扩展的土地已接近极限,仅占全域的1%[28]. 因此未来应考虑通过城市更新和空心村整治等手段保障本区域建设用地的供应.

根据耕地流失的回归模型,坡度、到最近市/县中心距离和到最近高速公路距离是研究区耕地流失的最重要驱动力,坡度越低、距离越近,耕地流失的可能性越大. 根据叠加分析和缓冲区分析的结果,该时段内研究区有92.48%的耕地流失发生在坡度h≤2°的平原地区,且分别有94.61%和57.54%的耕地流失分布在距高速公路15 km和距城市中心40 km内;值得关注的是,流失的耕地中有23.59%是高产耕地(图 6),这对于区域粮食安全是不容忽视的威胁. 综上所述,该时段内研究区被占用的耕地主要为地形和交通条件优越的耕地,且其中有近四分之一是高产耕地. 根据全国耕地质量等别调查的结果[29],我国优高等耕地仅占不到全国耕地面积的30%,但贡献了全国粮食生产能力46%. 因此未来应当在严守耕地保护红线的基础上,进一步加大对高产田的保护力度,限制优质耕地的非农化转用,以保障地区粮食安全和农民生计.

此外,应注意本研究中人口密度变化这一指标均未能通过检验而进入全地类变化、建设用地和耕地变化的模型,说明人口变化对土地变化的影响不具有统计学意义,间接反映了该时段内人地变化趋势不一致的特征. 京津冀地区人口流动的相关研究表明[30-31],2005-2015年间,京津冀地区人口变化呈现出高度的向心集聚态势,人口向中心城区不断集中,而城市外围地区人口的增长却相对缓慢,甚至在部分城市郊区出现人口负增长. 根据空间叠加分析的结果(图 6),94.84%的新增建设用地分布在人口减少和人口低速增长区(主要是城市中心城区的外围郊区及乡村),而人口高速增长区(主要为各城市的中心城区)的新增建设用地占比则不足0.1%,用地基本保持稳定. 综上所述,这反映了2005-2015年间研究区人地变化时空不匹配的新特征. 京津冀主要城市的中心城区由于人口过度集中而逼近土地资源、水资源等生态环境承载力极限[32-33],逐渐形成“大城市病”,但与此同时城郊和外围乡村则因人口大量外迁且资金和政策倾斜不足,而面临日益严重的“乡村病”问题. 针对这一现象,应有序推动大城市地区产业和人口的疏解,以解决中心城区人口过度集中带来的拥堵、污染、生活成本上升等问题,同时带动周边二三线城市以及周边乡村的发展,实现人口和土地的优化匹配.

3.1. 土地利用变化分析

3.1.1. 动态变化和结构差异分析

3.1.2. 转移强度与稳定性分析

3.2. 土地利用变化驱动力分析

3.2.1. 全地类变化驱动力分析

3.2.2. 典型地类变化驱动力分析

-

本研究采用强度分析法、土地利用动态度和结构差异度指数的研究方法,分析了京津冀地区在1985-2018年快速城镇化的33年间土地利用变化的演变规律和格局特征,并以2005-2015年为例通过Logistic回归模型揭示了研究区土地利用变化的驱动因素. 结果表明,研究区土地利用结构保持稳定,总体变化速度随着时间推移先放缓后剧增,各地类的变化速度和强度也表现出相似的规律;耕地向建设用地的非农化转移是各研究时段土地转移的最主要模式,在空间上主要发生在北京、天津、石家庄等城市核心区的外围. 回归分析的结果揭示了研究区自2005年以来土地利用变化的驱动力特征,土地变化受到自然条件、可达性和社会经济发展水平三大方面的共同作用. Logistic回归和空间分析共同揭示了研究区土地利用变化的三大新特征:①建设用地扩张呈现出显著的“向心”和“沿线”态势,新增建设用地主要分布在距高速公路15 km和距城市中心40 km内. ②地形适宜、交通区位优越且高产的耕地流失严重,耕地流失主要发生在坡度h≤2°的平原地区以及距高速公路15 km和距城市中心40 km内,且其中有近四分之一是高产耕地. ③人地变化时空不匹配. 回归分析显示人口变化对土地变化的影响不具有统计学意义,新增建设用地主要分布在人口减少和低速增长地区,而在人口高速增长的城市核心区则用地基本保持稳定.

-

在京津冀协同发展的战略背景下,结合本研究揭示的区域土地利用变化规律和驱动机制,相关部门应从以下两方面入手优化土地资源配置和管理,以保障区域的协同一体转型.

1) 实施差异化土地配置策略. 京津冀作为高度发达的快速城镇化地区,正面临着严峻的内部发展不平衡、不充分的问题,因此在今后的决策中应注意规避过度集聚带来的负面效应,通过有序疏解大都市人口和功能并实行差异化的土地配置策略,以促进人地资源优化配置和区域的均衡发展. 具体而言,北京、天津和河北各自的定位和发展阶段不同,须对应不同的用地策略[34]. 北京应主要进行减量优化和存量挖潜,提升城市功能和宜居水平,保障高端服务业和科技创新的发展;天津应同时进行存量挖潜和适度扩展,大力发展先进制造、新材料、新能源等新兴制造业,并在产业升级的基础上探索进行“退二进三”;河北应当在严格保障区域粮食安全和生态安全的前提下,积极承接来自京津的产业转移,并探索培育新动能,从而不断缩小发展差距.

2) 坚持统一规划,统筹协调土地利用. 传统的分割式土地管理模式存在诸多弊端,造成了人地资源不匹配等诸多问题. 具体实践中,可以通过统一制定规划来实现在不调整行政区划的条件下推进区域协同发展的目的. 例如国家发改委于2020年3月发布的《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》就是很好的示范,这一规划绕过行政整合,通过公共服务均等化、政策共享、基础设施建设和产业配套等方式,在保障行政稳定的基础上柔性推进城市群内部的协同一体化进程,十分具有借鉴意义.

下载:

下载: