-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

我国是世界上主要水稻生产国,稻谷总产和需求量目前均居世界首位. 随着温室效应和极端天气的频繁出现,水稻遭遇高温热害的风险增加. 水稻抽穗开花期是高温最敏感的时期,且以开花当日遇高温影响最大,温度高于35 ℃并超过1 h就会导致水稻不育[1]. 高温胁迫抑制花粉正常发育,抑制颖花开放和花药开裂程度,阻碍传粉和受精,导致花期集中、花时分散、花药开裂异常、花粉活力下降、花粉萌发率和柱头上花粉粒数的下降等[2].

高温热害已成为我国水稻生产的主要灾害性气候因素之一,如2003,2006,2013,2016,2022等多个年份的全国性大范围热害[3-5]. 我国西南稻区沿江河谷和低海拔平坝丘陵区大部分区域为高温伏旱区,特别是四川东部、北部,重庆大部,贵州北部和东南部,常年7月中下旬至8月上旬日平均气温大于30 ℃,日最高气温大于35 ℃的高温天气发生频率高,且昼夜温差小,水稻抽穗扬花期常遇高温,严重影响了水稻结实和产量的稳定[6]. 水稻抽穗期高温也发生在长江中下游地区(江苏、上海、浙江、安徽、江西、湖北、湖南等),从1999年至今,几乎每年都会出现持续10 d以上的强度大、范围广的极端高温天气[7]. 在全球气候变暖的大背景中,频繁发生的高温、热浪等事件将加重长江中下游地区的高温热害情况,该地区夏季水稻生长受高温热害影响程度将更加严重,持续时间将更长,中稻花期高温热害发生总频次平均每年增加1.41次[8]. 北方稻区发生高温热害的强度和频率均低于南方,但水稻开花也会受到高温影响[9-10].

我国农业部于2017年发布了《水稻高温热害鉴定与分级》农业行业标准(NY/T 2915-2016),该标准利用人工气候箱鉴定法和田间验证法,利用高温相对结实率(heat relative fertility rate,HRFR,以下简称结实率稳定性)将水稻高温耐性分为1级(强耐热型,HRFR≥95%),2级(耐热型,75%≤HRFR<95%),3级(中间型,55%≤HRFR<75%),4级(不耐热型,35%≤HRFR<55%),5级(极不耐热型,HRFR<35%)5个高温耐热等级,该标准可适用于我国水稻材料耐高温性的基础鉴定及分级[11]. 然而,在实际育种工作中,为获得具有较强耐高温特性的水稻品种,育种家通常会在具有较强耐高温特性的水稻资源中选育水稻亲本材料,而这些材料的HRFR通常均高于50%. 因此,NY/T 2915-2016设定的耐高温等级范围过大,难以适用具备强耐高温特性的水稻品种的鉴定和选育分级,亟需设计更合理的综合评价指标和方法以推进耐高温高产型水稻品种的选育工作.

为构建合理的耐高温水稻评价方法,育种家们已开展了较多研究工作,国内外水稻工作者已经筛选鉴定出一批耐高温水稻材料及品种. 符冠富等[12]对我国常用恢复系和保持系进行了耐热性研究,结果表明我国恢复系多属于不耐热性材料,而保持系耐热性明显高于恢复系. 胡声博等[13]在水稻开花期于人工气候箱38 ℃下处理3 d,对100个杂交水稻品种进行了耐热性鉴定,以相对结实率为指标筛选划分了3个耐热类型,并表明大部分具有相同母本的组合表现出一致的耐热性,说明母本对杂交水稻的耐热性起主导作用. 熊洪等[14]通过人工气候箱39 ℃高温处理1 d和自然条件下分期播种,以耐热系和高温绝对结实率分别对四川16个杂交稻品种进行了耐高温特性研究,划分了3个耐热类型,并针对耐热类型对水稻生产布局提出了建议.

水稻抽穗期遭遇高温热害的表型差异是多方面的[15],用单一指标难以全面、准确地评判不同品种抽穗期耐热性的强弱[16]. 如何构建合理的耐热性综合评价方法,制定准确、适用性强的耐高温高产型水稻评价体系是亟待解决的重要问题. 本研究在西南大学水稻研究所和四川省农业科学院开展大田和人工气候室控制试验,针对西南地区选育的125个水稻亲本和品种材料开展耐高温试验,分析构建综合评价耐高温高产型水稻的评价方法,旨在为进一步挖掘耐高温水稻资源增产潜力和品种选育提供理论依据.

全文HTML

-

使用西南地区选育的125个水稻亲本和品种材料(表 1),采取大田分期播种以及人工气候室控制温度进行耐热性试验.

-

大田试验于2021年4月至8月在西南大学水稻研究所试验基地(歇马,北纬N29°46′4.20″,东经E106°21′53.07″)以及四川省农业科学院泸州试验基地(泸州,北纬N28°52′28.94″,东经E105°26′20.32″)进行. 试验材料选用西南地区的39个恢复系,22个保持系,64个品种.

-

试验选用西南地区共125个水稻材料,分5个时期进行播种,分别为4月16日,4月26日,5月6日,5月16日和5月26日. 播种株行距为16.67 cm×26.66 cm,每个试验小区面积为5 m2. 其他管理措施同一般大田.

人工气候室控制试验选取盆栽种植方式,种植盆规格:高22 cm,长23 cm,宽19 cm. 选用大田试验于4月26日播种同期育成的秧苗(避免其在人工气候室处理前遭遇自然高温而受害),每个水稻材料共种植6盆,移栽后置于田间,水肥管理措施同一般大田. 人工气候室温度设置为7:01-9:00,32 ℃; 9:01-14:00,35 ℃; 14:01-17:00,37 ℃; 17:01-19:00,32 ℃; 19:01-7:00,29 ℃.

-

大田试验中,自水稻抽穗时记录每期始穗期与齐穗期日期,每个材料随机选取10株,始穗分蘖逐一挂牌,每个材料选择20个单株始穗单穗进行挂牌(选择经历高温期的稻穗),待水稻成熟后,在每期水稻材料中随机抽取10株,收获全部挂牌稻穗以考察产量性状.

人工气候室控制试验,自水稻孕穗期时,从每个水稻材料中随机选取3盆转运至人工气候室,于高温环境下处理1周后运回田间继续生长. 对此期间抽穗开花的稻穗进行挂牌做好标记,待水稻成熟后单独收种考种. 水稻考种包括穗长、穗实粒数、穗空壳数等基本产量构成指标,利用相关产量性状计算水稻材料的结实率与耐高温系数.

-

选用高温绝对结实率以及高温结实率稳定性为耐热水稻筛选指标,综合分析两个生态位的大田数据以及人工气候室控制试验数据,其中相关指标计算如下:

-

水稻结实率(%)指已经受精结实的颖花占总颖花的比率,计算公式为

式中,FG为饱粒数,SG为秕粒数,EG为空壳数.

-

结实率稳定性(%)为水稻受高温影响后的实际结实率与未受高温影响正常生长的水稻结实率的比值,计算公式为

式中,SSRA为高温绝对结实率,SSRB为对照结实率.

-

式中,HRLN为自然条件下水稻耐热级数,HRLA为人工控制条件下水稻耐热级数.

-

具体分级标准参考表 2.

-

采用Microsoft Excel 2010软件处理数据和作图,用SPSS 21.0软件进行统计分析,用LSD法检验差异显著性. 对相应成对变量进行相关分析,协方差分析(ANCOVA)用于检测各相关分析线性的差异显著性. 同一试验参数不同处理间均进行差异显著性分析(LSD,p<0.05). 文中图、表数据以x±s表示.

1.1. 试验概况

1.2. 试验设计

1.3. 样品采集及处理

1.4. 耐高温综合评价计算方法

1.4.1. 水稻结实率(SSR)

1.4.2. 结实率稳定性(HRFR)

1.4.3. 综合耐热指数(HRI)

1.4.4. 耐热性分级

1.5. 数据分析

-

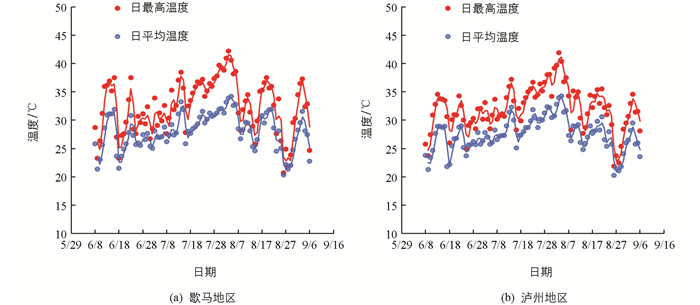

图 1为试验期内重庆歇马和四川泸州试验基地稻田的日最高温度和日平均温度(以下简称为日均温),结果表明,7月20日至8月6日连续18 d出现超过35 ℃的高温天气,日均温达到33 ℃以上. 已有研究表明,抽穗后3 d平均最高温度T≥35 ℃作为籼稻品种热害的临界温度[17]. 结合前期调查水稻抽穗日期,第1期播种的水稻材料集中分布在6月中、下旬抽穗,第5期播种的水稻材料集中分布在7月下旬抽穗. 同时结合气象数据表明,第1期播种的水稻材料抽穗期没有经历高温胁迫,设为对照组; 其余播期的水稻材料抽穗期经历自然高温胁迫,选择经历高温且结实率最低的一组为高温组.

-

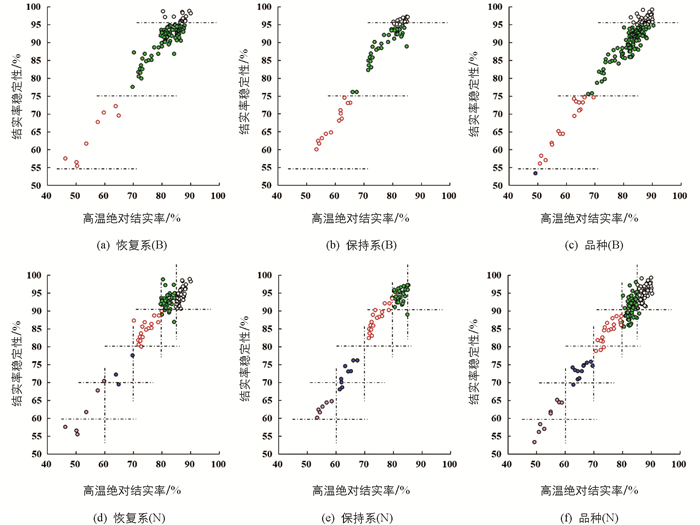

利用现有行业标准对125个水稻材料进行耐热性类型划分(图 2a至图 2c),20个水稻材料结实率稳定性HRFR≥95%,为耐热性1级; 90个水稻材料HRFR在75%~95%之间,为耐热性2级; 15个水稻材料HRFR在55%~75%之间,为耐热性3级. 按照现有行业标准以结实率稳定性为指标进行划分时,耐热等级对应的结实率稳定性范围过于宽泛,这使得大部分水稻材料集中分布在2级,对于特异性材料难以进行评价.

利用本评价方法对125个水稻材料进行耐热性等级划分(图 2d至图 2f),可将其划分为5个耐热性级别,即耐热性为1级的水稻材料有38个,耐热性为3级的水稻材料有53个,耐热性为5级的水稻材料有19个,耐热性为7级的水稻材料有8个,耐热性为9级的水稻材料有7个. 数据结果显示,通过本评价方法,可以将结实率稳定性高但高温绝对结实率有明显差异的水稻材料划分为不同等级,细化了水稻的耐热类型.

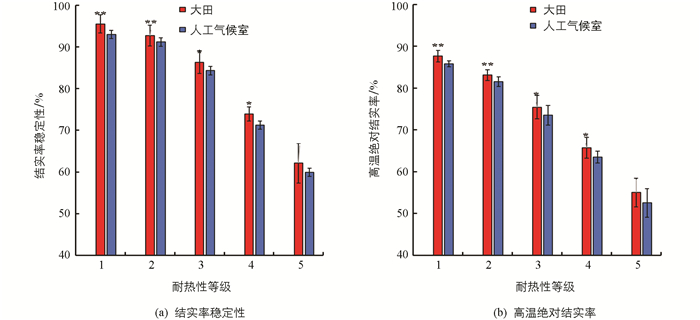

为了比较自然高温和人工气候室控制高温对水稻产量的影响,对不同耐热等级的水稻材料大田和气候室下的高温绝对结实率及结实率稳定性进行比较(图 3). 结果表明,大田和人工气候室下水稻结实率稳定性和高温绝对结实率随耐热等级变化而变化,即随着耐热等级的增大,结实率稳定性与高温绝对结实率逐渐下降. 并且人工气候室控制高温下的水稻结实率稳定性以及绝对结实率要显著低于自然高温.

为研究现有行业标准和本评价方法分级影响因素的差异调控作用,对结实率稳定性和高温绝对结实率分别对标准分级和本评价方法分级进行相关性分析(图 4). 结果表明,无论是按照现有行业标准还是本评价方法分级,高温绝对结实率、结实率稳定性和耐热等级之间均为负相关关系. 对比两种分析方法,无论是结实率稳定性还是高温绝对结实率,本评价方法拟合的趋势线斜率绝对值高于现有行业标准拟合的趋势线斜率绝对值. 按照现有行业标准进行分级时,无论是结实率稳定性还是高温绝对结实率,其趋势线的R2均低于本评价方法下趋势线的R2. 除此以外,现有行业标准进行分级时,第2级偏离拟合直线较多,本评价方法分级时,第1级偏离拟合直线较多.

为了进一步说明两种分级方法耐热性级别差异,分别按照现有行业标准和本评价方法对39个恢复系材料,22个保持系材料,64个品种水稻材料进行耐热性等级划分(表 3). 结果表明,按照现有行业标准划分时,不论是恢复系、保持系还是品种水稻材料,其耐热性均集中分布在1级,2级,3级; 使用本评价方法进行分级时,恢复系与品种水稻材料5种耐热等级均有分布且集中分布在1级和3级,22个保持系水稻材料中没有耐热性为1级的材料,而是集中分布在3级和5级. 这样的分级结果表明亲本中保持系水稻材料的综合耐热性还有待进一步加强.

本试验分析125个供试品种在重庆、泸州两地抽穗期高温胁迫与自然条件下的产量构成因素,最后将高温结实率稳定性及高温绝对结实率作为耐高温水稻品种的评判指标. 本评价方法在前人研究的基础上,综合大田实际结实率情况,将水稻材料综合重庆、泸州两地高温结实率稳定性和高温绝对结实率大小进行耐高温级数分级,筛选耐高温水稻材料.

由表 4可知,我们将HRFR≥90%,SSRA≥85%的水稻材料定为HRI≤2.0,耐热级数定为1级,作为强耐热材料. HRFR≥90%,SSRA在80%~85%之间或HRFR在80%~90%之间,SSRA≥80%的水稻材料HRI定为2.1~4.0,耐热级数定为3级,作为耐热材料. HRFR≥80%,SSRA在70%~80%之间或HRFR在70%~80%之间,SSRA≥70%的水稻材料HRI定为4.1~6.0,耐热级数定为5级,作为较耐热材料. HRFR≥70%,SSRA在60%~70%之间或HRFR在60%~70%之间,SSRA≥60%的水稻材料HRI定为6.1~7.5,耐热级数定为7级,作为不耐热材料. HRFR<60%,SSRA<60%的水稻材料定为HRI≥7.5,耐热级数定为9级,作为极不耐热材料. 最终水稻综合耐热指数是对两地的大田以及人工气候室耐热级数的综合考量. 本评价方法按水稻材料高温结实率稳定性和高温绝对结实率划分为不同等级,可更清晰地评价耐热性,筛选耐高温优质水稻品种.

-

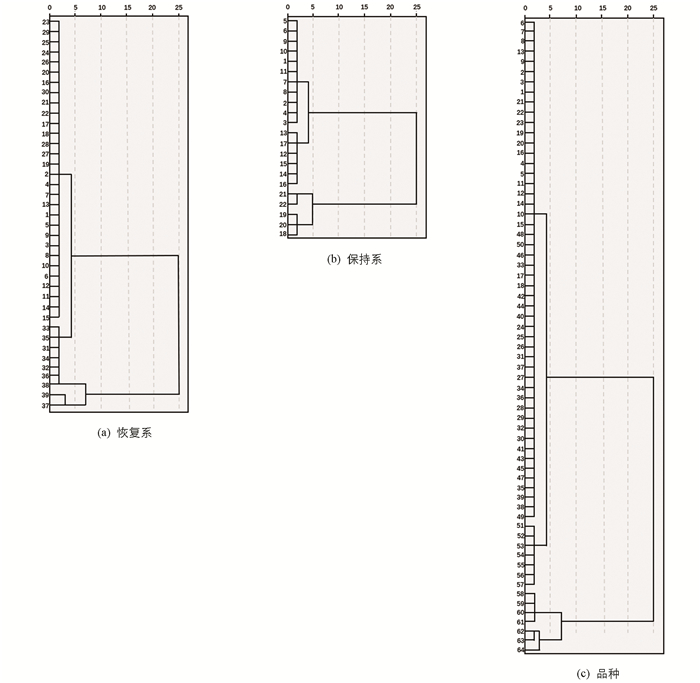

为验证本评价方法的合理性,进一步对39个恢复系材料、22个保持系材料、64个品种水稻材料以高温下的结实率和耐热性为变量进行系统聚类分析(图 5). 数据结果显示,当系统以欧氏距离为5进行系统聚类时,无论是恢复系、保持系还是品种水稻材料都被按照高温下结实率与耐热性划分为4类,分类结果与本评价方法分级结果完全吻合,但系统聚类会将1级与3级材料划分为同一种类型. 这一系统聚类结果证实了本评价方法分级水稻耐热性的可行性.

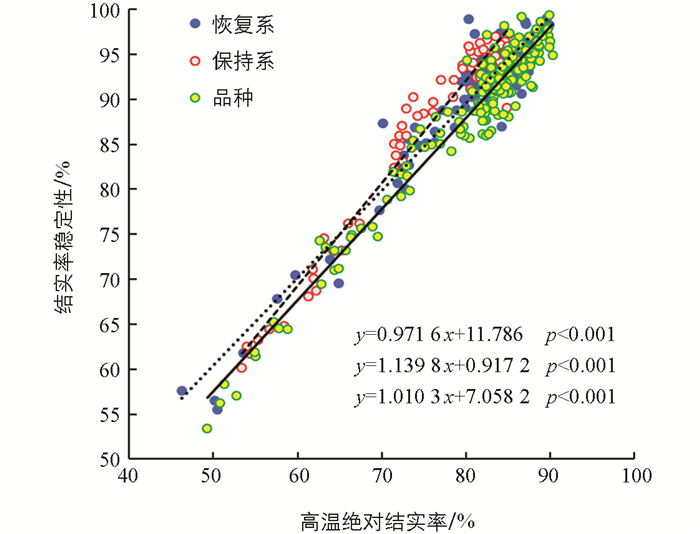

为进一步分析高温下水稻结实率变化对结实率稳定性的影响,对高温绝对结实率与结实率稳定性进行相关分析(图 6). 结果表明,恢复系、保持系、品种水稻材料高温绝对结实率与结实率稳定性有显著的正相关关系.

通过对拟合的相关趋势线进行协方差分析,3条趋势线间均有统计学意义(p<0.001),保持系水稻材料趋势线斜率较大,说明保持系水稻材料结实率稳定性随高温绝对结实率的变化影响程度更大,即其受高温绝对结实率调控程度更强.

2.1. 气象条件分析

2.2. 不同耐热性评价分级差异

2.3. 参试水稻亲本和杂交品种耐热性分析

-

准确评价水稻种质资源耐热性是开展耐高温优质高产水稻品种选育工作的基础. 在自然条件下,由于气象环境变化因素多,导致每年发生严重高温天气的时期不完全一致. 此外,由于部分水稻品种生育期短或开花较早而逃避了高温,致使其未能经过自然高温选育环节. 在人工气候室条件下,虽然能够精准控制温度等条件,但不能完全模拟水稻生长的微环境,致使人们对经历人工高温胁迫水稻材料的耐热性难以进行准确的评价和鉴定. 因此,在构建水稻耐热性评价方法时,首先要考虑的是将自然与人工高温环境的鉴定标准相结合. 本研究结果显示,大田和人工气候室内水稻结实率稳定性变化趋势是一致的(图 3),因此大田试验和人工气候室试验结果相结合可合理评价耐热性.

在将自然高温与人工控制高温鉴定标准相结合的过程中,由于内部因素(如水稻亲本、品种资源遗传特性等)以及外部因素(如气象条件、土壤、水肥环境等),经常会出现自然条件和人工控制条件下水稻耐热性评级出现偏差[14],当这一偏差出现时,往往会对某一水稻资源的整体评价产生矛盾的结果,甚至导致评级无法完成. 因此,需将自然高温和人工模拟高温鉴定进行合理整理. 研究结果表明,即使自然高温条件下进行严格的选样测试,大田参试水稻的高温绝对结实率依然会显著高于同等级人工气候室参试水稻(图 3). 这主要是因为自然环境下难以维持稳定的高温条件,会导致部分样品稻穗经历的高温程度低于高温胁迫临界值,从而致使其具有被相对高估的高温绝对结实率.

评价指标单一往往会导致划分标准较低,进而出现样品分级虽然相同,但实际表型存在较大差异的情况(图 2). 现有行业标准主要针对南方稻区,重点考虑稳定性. 研究结果表明,对于实际使用的大部分水稻亲本和品种,结实率稳定性均能维持在80%以上,且集中在85%~95%这一区域(图 2). 但是,处于这一区域的水稻亲本或者品种产量却存在较大范围的分布,主要是因为除了结实率稳定性外,高温条件下的实际结实率会对产量构成产生较大的直接影响[18]. 因此,在构建耐热性评价方法时,应多维度考虑评价指标,避免使用单一指标导致评级不清晰的情况发生.

本文构建的“长江上游自然高温与人工模拟高温鉴定相结合、高温结实率稳定性与高温绝对结实率相结合”的开花期耐热性综合评价方法(表 2),将耐热性分为1,3,5,7,9级共5个级别,分别表示强耐热、耐热、较耐热、不耐热和极不耐热. 数据结果显示,应用该评价方法,可以有效地鉴定出既具有较高耐热性又具有较高结实率表型的优质水稻亲本和品种(图 3,表 3). 研究结果表明,该方法不仅提高了稳定性要求,而且考虑了生产实际中绝对结实率这一重要生产指标,耐热品种的划分标准更加严格、评价过程契合生产实际,评级标准适合高温热害区.

-

现有行业标准中无论是高温绝对结实率还是结实率稳定性,R2均低于本评价方法,主要是因为现有行业标准处于第2级的水稻材料结实率和稳定性相对较高,等级划分较宽泛,导致第2级偏离拟合直线较多,相关性降低(图 4). 利用本评价方法分级,处于第1级和第3级的水稻材料虽然结实率和稳定性均有统计学意义(p<0.001),但差值距离小于第3级以上各等级间的差值,这也体现出本评价方法的科学性,即可以将高结实率和高稳定性的水稻材料做更清晰的等级划分.

通过对参试水稻材料进行聚类分析可进一步验证评价模型的合理性. 研究结果表明,当按照欧氏距离为5进行系统聚类时,参试水稻恢复系、保持系和品种的聚类分析结果与本文评价模型的鉴定结果一致. 需要指出的是,参试水稻恢复系、保持系和品种的聚类分析均将评价结果为第1级和第3级的材料合并成1组,其余各级别均独立划分成了1组(图 5). 这也说明,本文评价方法更加合理,分级标准更清晰,适用性也更强.

应用本文构建的水稻开花期耐热性评价方法,对125个杂交水稻恢复系、保持系和品种进行了耐热性综合评价. 试验结果表明,参试恢复系和品种耐热性分级主要集中在第1级和第3级,且分布在第1级的恢复系和品种分别达到参试材料的38.46%和35.94%(表 3); 参试保持系耐热性分级主要集中在第3级和第5级,分布在第3级的保持系占参试材料的50.00%. 研究结果表明,在西南高温地区筛选的品种和亲本材料具有较高的耐热性,如富优1号,泸优727,II优602等品种材料,R21,SCR12,泸恢602等恢复系材料和陵1B,内香6B,内香3B等保持系材料.

高温绝对结实率对结实率稳定性有显著的正向调控作用(图 6). 研究结果表明,高温绝对结实率的升高有效促进了结实率稳定性的提高,但在杂交水稻恢复系、保持系和品种当中高温绝对结实率的调控作用程度不同. 在本研究中,参试恢复系材料结实率稳定性受高温绝对结实率的影响最弱,这主要是因为参试材料为西南水稻区域育种单位选育,这一区域每年7-8月均存在持续35 ℃以上的高温天气,而参试大部分恢复系材料生育期长,均会经历常年存在的高温胁迫时期. 因此,参试恢复系材料在自然和人工选育过程中,逐渐选择出了具有耐热性强的材料. 与之相反的是,参试保持系材料结实率稳定性受高温绝对结实率的影响最大,这主要是因为参试大部分保持系材料生育期很短[19],育种家往往按照与恢复系同期播种的方式进行保持系的繁种和选育工作,播期通常较早,导致大部分水稻保持系材料未经历自然高温天气,也致使其未能经过自然适应和人工选择而培育出耐热性强的保持系材料. 已有研究表明,保持系对杂交水稻的耐热性起主导作用[20],而本文参试材料中缺乏耐热性强且结实率高的水稻保持系. 因此,抓紧培育具有高耐热性的水稻保持系是加速耐高温高产型水稻育种的突破口.

3.1. 构建自然与人工高温环境相结合并融合多维度指标评价方法是有效鉴定水稻耐热性的关键

3.2. 培育具有高耐热性的水稻保持系是加速耐高温高产型水稻育种的突破口

-

通过对125个水稻亲本和品种材料的耐高温试验,研究了高温胁迫条件下水稻产量及其构成因素的变化特征,构建了“长江上游自然高温与人工模拟高温鉴定相结合、高温结实率稳定性与高温绝对结实率相结合”的耐热性评价方法. 试验结果表明,将人工气候室与大田耐高温评价体系合理融合是高效评价耐高温高产水稻的关键. 此外,研究结果表明,在西南高温地区筛选的品种和亲本材料具有较高的耐热性,如富优1号,泸优727,II优602等品种材料,R21,SCR12,泸恢602等恢复系材料和陵1B,内香6B,内香3B等保持系材料. 保持系耐高温综合评级主要集中在第3级和5级,1级耐高温高产型保持系材料缺乏,因此,抓紧培育具有高耐热性的水稻保持系是加速耐高温高产型水稻育种的突破口.

下载:

下载: