-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

秦巴山区是中国南北气候过渡区、生物资源富集区、生态水源涵养区等诸多特色叠加地带[1]. 秦巴山区农村居民点既有我国农村居民点在快速城市化进程中导致的农村人口外流、乡村聚落空心衰败[2]等共性问题,也因山区生态系统脆弱、贫困连片多发[3]、公共设施薄弱[4]、农户生计高度依赖自然资源[5]等地域特性,存在不稳定、不确定以及脆弱性问题. 韧性理论强调系统抵御并化解内外部扰动,培育可持续发展能力[6],为探寻适应社会、经济、生态环境变迁的山区居民点优化路径提供了重要的理论框架. 近年来,更多学者开始重视韧性理论在农村居民点格局优化中的重要价值,构建了乡村韧性理论框架和测度体系[7],在典型案例区根据适宜性、冗余度、适应性、自组织性等韧性水平,提出集聚、保护、搬迁等分类优化路径[8]. 演进韧性理论认为系统并不是稳定均衡的状态,强调系统对内外部扰动的动态适应[9]. 根据演进韧性理论,农村居民点韧性是指其能抵御、减缓内外部干扰所带来的风险,并能利用经济、社会和环境等外部环境,重新达到新的平衡状态的能力[10]. 有研究基于演进韧性理论,构建了乡村社会经济系统韧性机制[11]. 农村居民点兼具居住、商旅等多重功能[12],因其根植于乡村地域的社会—经济—生态系统之内,与周边区域的资源、信息、人员等多个要素紧密耦合交互[13-14]. 在发展过程中,不仅受到其自身内部功能结构的影响,也不可避免地受到外界环境的影响[15-16]. 农村居民点的重构优化,既要考虑单体居民点内部的资源要素配置,也要考虑和外部环境、要素之间的协调关系. 对于乡村而言,必须将农村居民点的内外部功能结构统筹考虑,认知乡村空间韧性的内涵特征,识别乡村聚落面临的风险,培育能够适应外界干扰变化或与干扰共生的韧性乡村空间,才能有效应对并化解风险与挑战,从理论上弥补现有乡村聚落空间研究的不足,增强新时代乡村聚落空间研究的动力与活力. 综上,本研究将韧性理论融入到乡村多功能转型与多尺度机制之中,以秦巴山区秦岭东段的重庆市城口县东安镇为案例区,综合考虑居民点内部结构和周边资源环境要素等因素,从居民点内核韧性与居民点外缘韧性维度探究山区居民点的韧性水平,以期为因地制宜优化居民点布局、改善乡村人居环境、促进空间布局优化与民生改善提供参考.

全文HTML

-

城口县地处重庆、四川、陕西3省(市)交界处,是重庆向北的重要门户. 研究区东安镇(图 1)位于城口县东部,地处大巴山南麓,东临陕西省镇坪县,南接巫溪县土城乡,西靠城口县高观镇、河鱼乡、厚坪乡,北接陕西省平利县. 全镇面积396 km2,辖9个村、1个社区,共3 323户10 646人. 有别于平原地区或城市近郊地区的乡村聚落,山区乡村聚落所受外部扰动更为显著,一是长期受限于地形地貌的制约,高强度的自然灾害事件发生更为频繁;二是生态空间、农业生产空间和乡村聚落空间交错分布,空间扰动更大;三是主要产业为乡村旅游、中蜂、中药材等产业,结构单一,恢复能力较弱. 2020年镇内572户建档立卡贫困户全部脱贫,但在内外部扰动作用下,实现稳定脱贫具有较强的紧迫性,亟须提升脱贫地区乡村韧性. 以秦巴山区城口县东安镇为案例区域,以散布在镇域范围内1 090个农村居民点空间为研究对象,对于探讨地形制约大、自然灾害风险高、生态保护面积大、巩固脱贫攻坚成效压力大的山区乡村聚落韧性具有一定的代表性和典型性.

-

本研究所使用的社会经济数据来源于课题组实地勘查和调研访谈. 镇区、学校、村委会、民宿、景区接待点位置、人口、经济作物种植等数据通过现场调研获取. 土地利用数据来源于2018年东安镇土地利用变更调查数据库. 在ArcGIS 10.2软件中,提取行政村界线、农村居民点图斑边界. 结合遥感影像、实地调研和现场访谈,参考《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》中的居住、商业服务、公共管理与公共服务、工矿用地等分类标准,将农村居民点内部用地进行细分,并进行空间分割、属性编号,叠加至农村居民点图斑属性上.

以农村居民点图斑中心为核心点,做半径为1 000 m的缓冲区,形成农村居民点与周边生产、生活、生态环境交互作用的区域. 提取缓冲区地类图斑面积,根据有关研究中的三生空间分类标准[17],将缓冲区内的耕地、园地等农用地划分为生产空间,居民点用地、商业用地等划分为生活空间,自然保护区划分为生态空间.

-

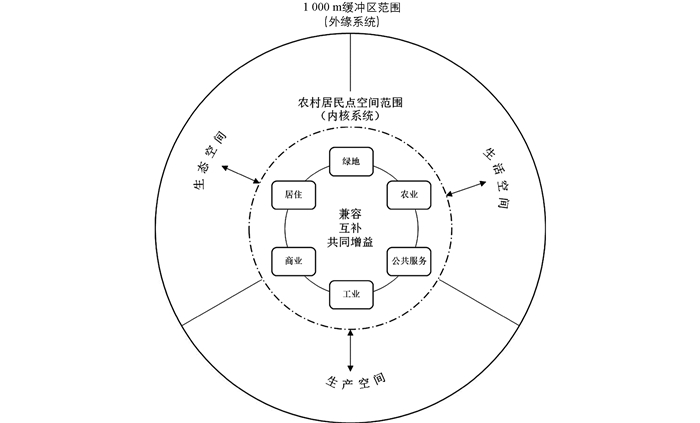

韧性(Resilience)在不同的维度有不同的含义[18]. 适用于物理系统的工程韧性是指恢复到原有稳定状态的速度与程度;生态韧性是指在遭受外部冲击后生态系统达到新的平衡状态的能力,强调生态系统结构及功能的稳定性;社会—生态系统韧性则强调自组织增强学习能力,适应或者改变自己以抵抗潜在灾害风险,维持原平衡或形成新平衡的能力[19]. 农村居民点用地是农村居民生产、居住、生活等活动的空间载体,是农村社会—生态系统交互耦合的核心. 按照社会—生态系统韧性内涵,农村居民点韧性是指农村居民点系统在应对未知风险的干扰和冲击时,通过增强适宜性、冗余度和适应性,以防御、承受外部冲击,并逐步恢复平衡状态,是不断提升自身抗干扰能力的过程. 其中,适宜性是指农村居民点可以提供较好的生活环境、生产资料和生活资源;冗余度是指农村居民点具有一定的多样性,能具备一定的弹性空间,在面临内外部冲击时能够保持系统平稳有序;适应性是指在应对外部干扰时能够快速应变并适应的能力. 区别于以往研究多将农村居民点与周边空间相隔离,聚焦于单体农村居民点韧性特征的方式,本研究基于农村居民点与其周边的农村经济系统、社会系统、生态环境系统密切交互的关系,将农村居民点韧性水平嵌入周边资源环境系统,综合考虑单体农村居民点图斑及其与周边资源环境的交互作用关系,将农村居民点韧性定义为内核系统韧性与外缘系统韧性统筹的综合韧性. 其中,内核系统韧性是指在农村居民点图斑内部,因用地类型多样、结构兼容、用地适宜,具备一定的适宜性、冗余度和适宜性,以适应干扰,平衡内部脆弱的能力;外缘系统韧性则是指以农村居民点图斑中心为核心点,能够有效调用其周边半径为1 000 m缓冲区的生产、生活、生态要素,形成抵御外部冲击,系统长期稳定发展的能力. 内核系统与外缘系统韧性水平加权综合,则形成了农村居民点综合韧性水平(图 2).

-

1) 构建农村居民点内核系统韧性评价指标

农村居民点用地是一个产、住共同体,兼具居住、工业、商业、农业生产等多重功能的内部结构特征[14],如果农村居民点内部各类用地适宜性强,用地类型结构多样均衡、相互兼容,则能保持系统遭遇干扰后快速恢复. 参考农村居民点多功能内涵和韧性理论,采用地形位指数(式1)、用地多样性指数(式2)、用地兼容性指数(式3)以表征农村居民点内部韧性. 山区地形复杂,位于海拔越低、坡度越小区域的农村居民点,则具备更大的适宜性、更小的自然灾害发生率. 居民点内部用地的多样性水平越高,其自身调节能力越强. 居民点内部各类地块布局越有序,兼容性越强,则其自身适应性越强.

式中:T为地形位指数;E和E分别为研究区内任意一个栅格的高程值以及所有栅格的平均高程值;S和S分别为研究区内任意一个栅格的坡度值以及所有栅格的平均坡度值. T的取值越大,表明该农村居民点高程越高,坡度越大.

式中:D为土地利用多样性指数;Pi为第i类土地利用类型面积占农村居民点用地面积的比例;n为农村居民点用地类型数量. D的取值越大,表明该农村居民点用地多样性水平越高.

式中:J为土地利用兼容性指数;Cij为兼容性值;Ai/Aj为农村居民点地类i与地类j的面积比值. J的取值越大,表明该农村居民点土地利用兼容性越高.

2) 构建居民点外缘系统韧性评价指标

农村居民点与周边要素的交流互动体现为:一是考虑山区居民点生态空间、农业生产空间和乡村聚落空间交错分布,空间扰动更大,在和居民点紧密交互的外缘系统中,应当具备生产生活适宜性. 农村居民可充分利用周边的耕地、园地等农业生产资源提供的物质基础,进行农业生产活动,从生产空间占比、距最近学校距离、距村委会距离等指标进行评价. 考虑到研究区高强度自然灾害事件较为频繁,将是否涉及地质灾害点作为外缘系统适宜性评价指标. 二是与周边生态空间交互,消耗或者扰动生态空间,同时利用生态资源价值,从距离景区距离、香农多样性指数(式4)进行评价,考虑山区中药材等传统产业是其主要经济来源,将经济作物种植面积作为外缘系统冗余度评价指标;三是与周边居民进行社会交往,以及手工业、乡村工业、旅游业和服务业等非农经济活动,从距离镇区距离、路网密度等进行评价(表 1).

式中:S为香农多样性指数;Pi为景观类型i占总面积的比例(%);m为斑块类型数.

3) 综合内核系统和外缘系统韧性,确定农村居民点的综合韧性水平

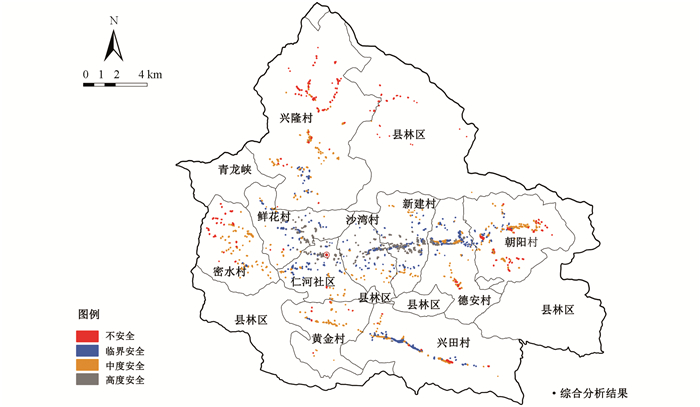

利用ArcGIS 10.2的空间分析功能对农村居民点韧性度结果进行综合评价,得出农村居民点斑块韧性度分值,采用自然断点法,将其划分为高度安全、中度安全、临界安全、不安全4个等级.

-

1) 指标标准化

为消除评价指标计量单位的量纲影响,运用极值法对原始数据进行归一化处理.

当指标具有正向效应时:

当指标具有负向效应时:

式中:X为归一化处理后指标值;x为归一化处理前原始指标值.

2) 指标权重

本研究采用主观权重与客观权重相结合的方法. 其中,主观权重采用专家打分法,结合5位专家的意见综合确定各自权重. 客观赋权法则采用熵值法,该方法适合多指标权重计算,能有效克服指标间的信息重叠,最后将主观权重与客观权重各占50%合成综合权重.

2.1. 数据来源

2.2. 研究方法

2.2.1. 居民点韧性内涵特征

2.2.2. 居民点韧性水平评价指标体系

2.2.3. 指标体系标准化及权重确定

-

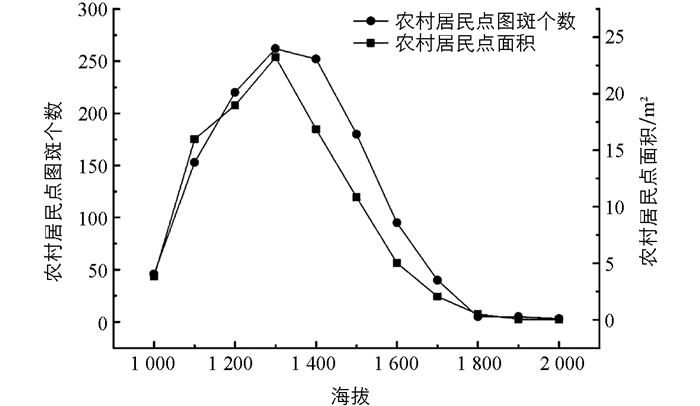

东安镇地处秦巴山区,海拔高差大,镇内居民点所处位置最低海拔为1 021 m,最高海拔则达到2 381 m. 其中,在海拔1 100~1 500 m范围内,集中了全镇75.73%的农村居民点面积和67.06%的农村居民点图斑数(图 3). 在海拔1 500 m以上,分布的居民点数量急剧减少. 具体来看,鲜花村、仁河社区、沙湾村、新建村、德安村、朝阳村距离镇区较近或处于交通干线两侧,区位条件优越,地形较为平坦,居民点图斑数量较多;兴田村位于亢谷旅游度假区中,地形较为平坦,居民点的图斑面积最大,图斑数量最多,布局较为集中;兴隆村、密水村、黄金村由于地处偏远,道路交通不便,且地形较为复杂,居民点图斑面积小、数量少、布局散乱.

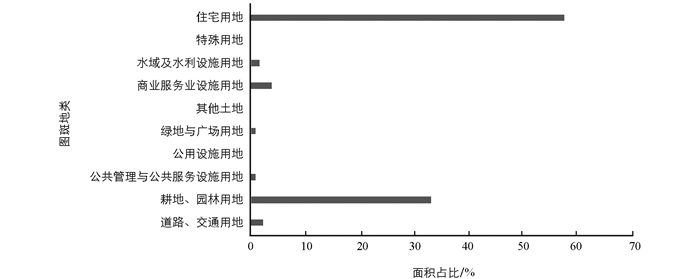

如图 4所示,农村居民点内部结构以住宅用地为主,占比为58.06%. 因山区居民点与周边生态资源嵌合度高,耕地、园林地等地类较多,占比为33.25%. 不同于发达地区或城郊居民点内部用地结构受到非农产业冲击,工业、商业用地占比高的特点,研究区地处偏远山区,经济发展水平滞后,公共服务及配套设施落后,商业服务业设施用地、公用设施用地、公共管理与公共服务设施用地占比较小. 此外,因二三产业少,居民点内部无工业用地.

-

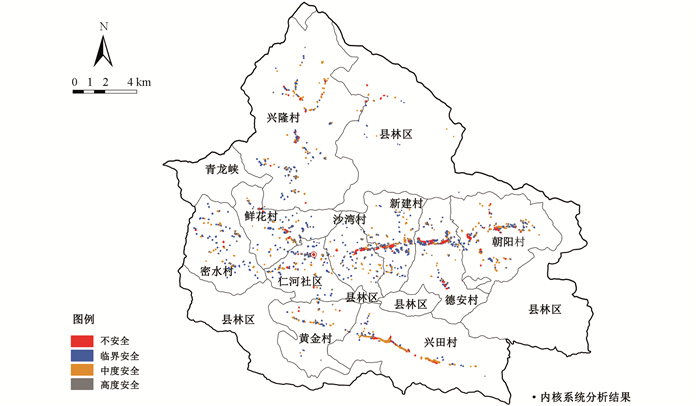

研究区内核系统韧性水平评价结果显示(图 5),东安镇高度安全级别农村居民点图斑共223个,面积为22.79 hm2,主要分布在海拔低、地形条件好、用地类型丰富的区域;中度安全级别农村居民点图斑共472个,面积为58.99 hm2,分布较为分散,主要分布在中等海拔、用地条件较好的区域;临界安全级别农村居民点图斑共308个,面积为53.40 hm2,主要分布在海拔较高、用地条件较差的区域;不安全级别农村居民点图斑共87个,面积为32.26 hm2,主要分布在高海拔、高坡度等不利于建设且用地类型单一的区域.

-

研究区外缘系统韧性水平评价结果显示(图 6),东安镇高度安全级别农村居民点图斑共239个,面积为45.74 hm2,主要分布在镇区周边;中度安全级别农村居民点图斑共339个,面积为56.45 hm2,主要分布在交通相对便利或邻近旅游发展产业的区域;临界安全级别农村居民点图斑共357个,面积为48.12 hm2,主要分布在距离镇区较远的区域;不安全级别农村居民点图斑共155个,面积为17.12 hm2,主要分布在东安镇边缘,交通、生活、工作相对不便的区域.

-

综合韧性水平评价结果显示(图 7),东安镇高度安全级别农村居民点图斑共221个,面积为32.70 hm2,占镇域农村居民点总面积的19.53%,主要分布在镇区周边. 高度安全的农村居民点斑块内部所处地形较好,功能结构多样,地类兼容性高,外部自然—社会—生态系统道路连通度高,景观多样,地质条件好,农业生产和旅游接待等资源条件好,具有最高的适宜性、冗余度和适应性,能够便捷调动外部的生产、生活资源,在面临外部冲击时能够快速恢复.

东安镇中度安全级别农村居民点图斑共292个,面积为48.58 hm2,占镇域农村居民点总面积的29.01%,主要分布在沿主干道附近以及兴田村. 中度安全的农村居民点斑块内部及斑块外缘系统的适宜性、冗余度和适应性均处于中等水平,对于内外部冲击具有一定的适应能力,能够较好地适应内外部环境所带来的扰动,对各要素具有一定的组织应对能力.

东安镇临界安全级别农村居民点图斑共401个,面积为57.57 hm2,占镇域农村居民点总面积的34.38%. 主要分布在密水村、兴隆村、黄金村、朝阳村等离镇区、主干道相对较近的区域. 临界安全的居民点斑块内部及斑块外缘系统的适宜性、冗余度和适应性均处于临界水平.

东安镇不安全级别农村居民点图斑共176个,面积为28.59 hm2,占镇域农村居民点总面积的17.07%. 主要分布在兴隆村、密水村、朝阳村、县林区,部分零星分布在朝阳村、德安村、兴田村边缘地带. 处于不安全级别的农村居民点斑块内部及斑块外缘系统的适宜性、冗余度和适应性表现较差,难以有效抵御外部风险,缺乏必要的适应能力,较难适应内外部扰动冲击.

-

整体韧性处于高度安全和中度安全级别的农村居民点区位条件优越,对外联通便捷,具有较好发展前景,在适宜性、冗余度、适应性等方面具有较高水平. 这类居民点大多位于镇区周边,自身具有一定的核心带动能力,未来还将承接部分镇区外溢功能. 在空间布局优化安排上,可充分利用其良好的区位优势,融入镇区的交通网络和公共服务设施体系. 在结构优化安排上,注重居民点内核功能优化. 在产业发展中,特别要注重居民点内部各类用地功能结构的兼容,防止将工业等低兼容性的用地布局在居民点周边. 在风貌改造中,要突出传统风貌特色,遵循保护为主、整体协调的原则进行系统性规划[20]. 对中度安全的农村居民点,要强化内核系统的结构优化,增强居民点周边人居环境整治力度,做好生活垃圾、污水的无害化处理等,通过挖掘区域发展潜力,满足农民的生活需求.

-

对处于临界安全级别的农村居民点,韧性水平仍有较大的提升空间,要注重提升外缘系统的韧性水平. 该类型的农村居民点对外交通联系、基础设施水平、农户产业多样化水平均需要有较大程度的改善. 需采取循序渐进的方式,有机结合各方力量,积极引导农民参与,实现基础设施现代化、信息化、环保化[21]. 由于产业单一,位于临界安全水平的农村居民点难以满足居民生产、生活多样化的需求,应积极挖掘区域旅游资源,通过依托村庄特色资源,发展农业、文化、旅游融合产业,打造旅游产业链条,完善区域配套基础设施,从而提高农民的就业可能性和收入水平.

-

对处于不安全级别的农村居民点,其优化方式应为鼓励搬迁撤并. 优先撤并长期无人居住,已经废弃的宅基地. 对位于生态保护区的农村居民点,采用就近安置、就业转移、政策搬迁等措施妥善疏解,逐步鼓励居民有序退出,搬迁到交通区位便利、资源禀赋优异的区域. 对于腾出的闲置土地,因地制宜,复垦为耕地、园地等农业用地,积极盘活闲置土地资源,激发土地发展潜力. 因地制宜发展绿色经济、林下经济,严格控制搬迁撤并农村居民点开发性、生产性建设活动. 此外,还应加强对搬迁撤并型农户的就业培训,设置公益性兜底就业岗位,配备必要的社会保障制度[22],确保搬迁撤并型农民能够稳定就业,逐步致富.

3.1. 研究区农村居民点现状分析

3.2. 研究区农村居民点韧性水平

3.2.1. 内核系统韧性水平

3.2.2. 外缘系统韧性水平

3.2.3. 综合韧性水平

3.3. 农村居民点空间布局优化路径

3.3.1. 内核结构优化型

3.3.2. 外缘系统提升型

3.3.3. 搬迁撤并型

-

本研究从韧性的演化论视角出发,综合考虑农村居民点的内部用地结构及其与外部环境的交互作用关系,从农村居民点内核系统与外缘系统两个维度,构建农村居民点韧性评价指标体系,结合熵值法和层次分析法得到农村居民点内核系统韧性和外缘系统韧性水平,据此提出研究区农村居民点空间布局优化路径. 主要结论如下:

1) 东安镇农村居民点整体韧性水平较高. 具体来看:东安镇高度安全级别农村居民点图斑共221个,面积为32.70 hm2;中度安全级别农村居民点图斑共292个,面积为48.58 hm2;临界安全级别农村居民点图斑共401个,面积为57.57 hm2;不安全级别农村居民点图斑共176个,面积为28.59 hm2. 中度安全级别及以上的农村居民点图斑面积占比达48.54%,临界安全级别的农村居民点图斑面积占比达34.38%;不安全级别的农村居民点图斑面积占比为17.07%.

2) 东安镇农村居民点可划分为内核结构优化型、外缘系统提升型和搬迁撤并型,顺应内外部资源条件,因地制宜,针对不同类型农村居民点选择不同的空间布局优化路径. 其中,内核结构优化型主要是位于集镇周边的高度安全及中度安全农村居民点,应主动融入城镇空间体系,强化图斑内部结构功能优化;外缘系统提升型农村居民点要加强对外交通联系,提升产业多样化水平;搬迁撤并类农村居民点要分步骤、分时序、因地制宜进行搬迁安置.

-

韧性理论关注农村居民点在外部要素的干扰下如何主动抵御外部冲击,并从损伤中恢复,探索实现可持续发展的最优路径,是研究农村居民点空间布局优化的新视角. 本研究基于韧性理论评价农村居民点韧性水平,统筹把握了农村居民点的生产生活适宜性,自然环境适宜性,遭遇外部干扰后的稳定性、恢复力、适应能力,可根据形成的空间布局优化策略指导实践工作,从而提高研究区农村居民点韧性水平. 但因学界对“韧性”内涵和特征尚未达成共识,在本研究构建的内核系统与外缘系统联动的居民点韧性水平评价框架基础上,还需要结合韧性理论,深入探讨内核与外缘系统之间的互动关系. 此外,和居民点密切相关的以空间为基础的信息、人口等交流互动机制还有待深入探讨.

下载:

下载: