-

赛前训练是提高运动员在奥运会和世锦赛等重大比赛中取得优异成绩机率的一个重要环节.长期以来,赛前训练一直是我国竞技运动训练理论研究的空白,部分体能类项目的教练员虽然认识到赛前训练的重要性,但却无法认识和把握其规律,经常造成良好的竞技能力不能在比赛中表现出来[1].王晏等人[2]曾在其研究中指出,北京奥运会中国竞走运动员比赛失利原因之一就是赛前训练针对性差,安排不合理;陈小平等人[1]也曾指出,中国赛艇项目在2008年奥运会上并没有真正地表现出自己实力的原因,很可能与不科学的赛前训练有关.赛艇作为一种以有氧供能为主的力量耐力运动,选手要在6~7 min内完成2 000 m的水上竞赛距离[3],因此运动员在训练中要合理安排好水上训练,尤其是负荷的节奏对训练质量至关重要. 2016年中国赛艇获得里约奥运会女子单人双桨和轻量级双人双桨项目铜牌,圆满地实现了赛前制定的目标,连续2届奥运会夺得奖牌.这些成绩的取得与其系统的赛艇水上训练密不可分.因此,本文以中国赛艇女子轻量级双人双桨队员里约奥运会赛前水上训练内容与负荷特征为研究对象,总结成功经验、发现存在的不足,拟为赛艇项目更好地进行科学训练提供指导.

全文HTML

-

本文以中国赛艇女子轻量级双人双桨队员里约奥运会赛前水上训练内容与负荷特征为研究对象,以2016年里约奥运会中国赛艇女子轻量级双人双桨铜牌获得者潘飞鸿与黄文仪的赛前水上训练为个例进行研究.

-

登陆中国知网,以“赛前训练”和“负荷”为关键词进行检索,在体育核心期刊中搜索到相关文献190篇,然后对其进行计量可视化分析;通过关键词共现网络发现,关于研究单项的赛前训练特征主要集中在“柔道、游泳、田径、击剑、蹦床”等项目;此外,通过检索EBSCO系类数据库,以“rowing”“training”“load”为关键词,查阅相关文献116篇;再综合以上检索结果,参考相关文献20余篇.最后查阅运动训练学、赛艇相关书籍,借鉴其训练分期、赛前训练、竞技状态和训练负荷等相关理论,为本文的撰写提供研究基础和理论支撑.

-

与北京体育大学运动训练学教授和运动员进行交流,收集关于赛艇女子轻量级双人双桨里约奥运会赛前训练计划及训练日记,为本文的研究提供可靠的数据支撑.

-

运用Microsoft Excel工作表和Spss 20.0,对训练数据进行分类统计,同时将数据转化为适宜的统计图,便于深入分析和总结训练特征.

1.1. 研究对象

1.2. 研究方法

1.2.1. 文献资料法

1.2.2. 专家访谈法

1.2.3. 数理统计法

-

2016年作为里约奥运会的关键年,其全年训练安排的合理性决定运动员在奥运赛场上的表现.中国赛艇女子轻量级双人双桨将2016年度训练置于备战奥运会的战略最高点,采用单周期模型组织训练,即分为准备期、比赛期和恢复期.比赛期分为赛前训练阶段和比赛阶段,赛前训练阶段又结合“板块”分期理论,分为强化期(6.6周)与适应期(2.4周)(表 1).可见,2016年中国赛艇女子轻量级双人双桨全年训练以奥运会为导向,以传统周期视角整体规划、“板块”集中负荷分期的组织形式,提高运动员专项竞技能力,调整竞技状态.

赛前训练任务的制定以竞技状态的形成和赛艇项目的制胜规律(强、快、连、稳、控[4])为依据,围绕分期目标安排训练.赛前强化期与适应期训练任务均以提高运动员有氧能力为核心.强化期加量训练,提高双人艇技术和双人划默契,改善每次划桨效果,保证技术环节之间的连续性和稳定性;适应期则以减量适应比赛环境、发挥最佳竞技状态为主.

-

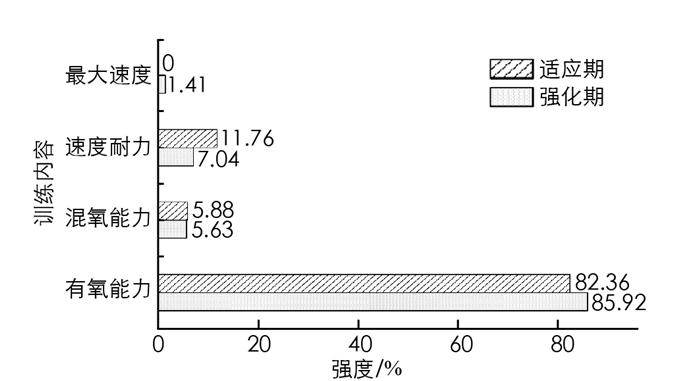

水上训练是赛艇训练内容的重要组成部分,其训练的质量直接决定运动员竞技能力的高度.在奥运会赛前训练中,水上训练均为双人艇训练,占比分别为72.59%,58.18%.中国赛艇训练强度划分以德国赛艇协会在生理学的基础上建立的水上训练负荷强度6个等级为主(表 2).本文依据德国学者Mader[5]提出的有氧—无氧阈(血乳酸4 mmol)及每个负荷强度等级的训练效果,将水上训练内容分为最大速度训练(Ⅰ级)、速度耐力训练(Ⅱ级)、混氧能力训练(Ⅲ)和有氧能力训练(Ⅳ—Ⅵ).赛艇训练内容的安排要与比赛特点相符,尤其是比赛供能方面.有研究显示[6],在赛艇起航加速阶段,40%~45%的供能来自无氧,55%~60%来自有氧;在加速与途中转换阶段,20%~30%的供能来自无氧,70%~80%来自有氧;途中划阶段,5%~10%的供能来自无氧,90%~95%来自有氧;冲刺阶段,10%~15%的供能来自无氧,85%~90%来自有氧.可见赛艇是一个以有氧供能为主的项目.统计水上各类训练内容的频数发现,在强化期和适应期,有氧能力训练占比分别为85.92%,82.36%,混氧能力占比分别为5.63%,5.88%,速度耐力占比分别为7.04%,11.76%,强化期最大速度占比1.41%,适应期不予安排(图 1).综上可知,赛前水上训练以乳酸低于4 mmol/L的有氧训练为主,有利于提高运动员比赛途中阶段和冲刺阶段的有氧代谢能力,同时低强度的训练对于运动员改善划桨技术、提高划水效果以及增加水感、对赛艇的控制能力具有积极的作用.此外,在每个时期又安排一定量的无氧与混氧训练,保证了运动员在起航加速阶段最大速度与速度耐力的无氧能量供应.

-

负荷是运动训练中运动员“练多少”的反映,具体指各种练习施加于运动员机体生理和心理的训练刺激[7],包括刺激的量度和深度,即负荷量与负荷强度.运动员只有经过长期的、周而复始的适宜负荷刺激,竞技能力才能有所提高,实现特定比赛时间节点成绩目标.因此,在训练过程中对负荷的精准量化、负荷量与强度的节奏的安排是教练员调控运动员竞技状态、避免消极因素(例如疾病、损伤和过度训练)影响的重要策略.

-

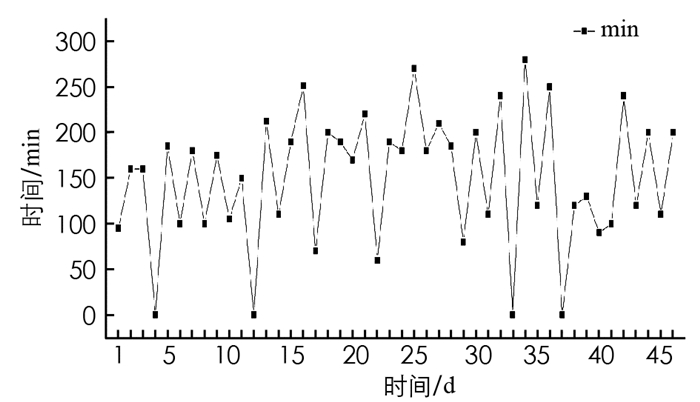

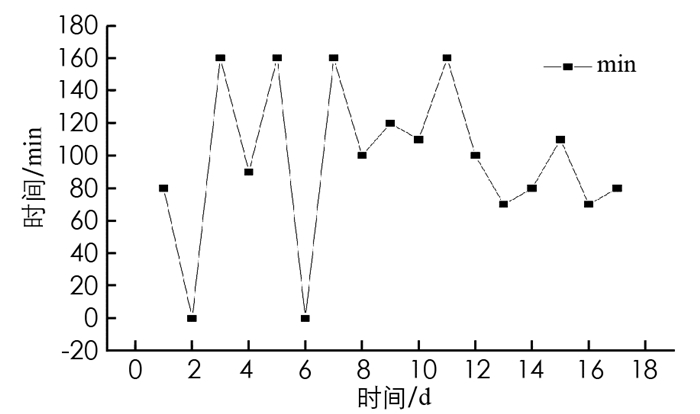

负荷量是负荷的基础,运动员承受训练负荷能力的提高,通常都是从增加负荷数量开始[7],随着负荷强度的增加,运动员竞技能力也有所提升.不同项目对负荷量的评价指标有所不同,赛艇通常用时间来评价总负荷量.赛前强化期与适应期均按照7天一个周期统计,最后一周不足7天不予统计.经统计,赛前强化期水上总训练时间为5 000 min,每周758 min(12.6 h);适应期总训练时间为960 min,每周400 min(6.7 h).由此发现,中国赛艇女子轻量级双人双桨队员赛前强化期平均周训练时间最长,适应期比强化期水上训练时间平均每周少5.9 h,缩减幅度50%.

图 2-3为强化期与适应期每日训练时间变化统计.经正太分布检验,强化期与适应期每日训练时间均服从正太分布,均值分别为149.74,72.214,标准差分别为72.214,52.496.由图可知,强化期有13天训练时间超200 min,占比28.89%,主要分布在强化期的第3,4,5周和最后5天训练中;适应期日训练时间均在200 min以下.在休息日方面,强化期为8.89%,适应期为11.11%.显而易见,强化期休息日最少,尤其在训练的中段并未安排休息,主要通过每日训练时间的增减来调整状态,消除疲劳;适应期增加休息日有利于运动员适应里约环境、调整竞技状态.

-

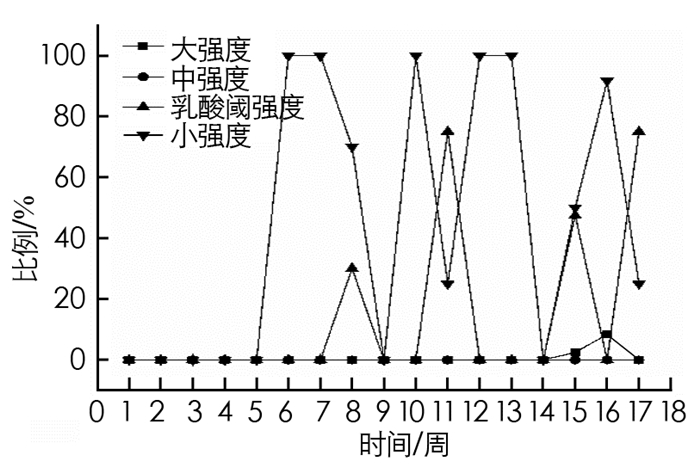

各种周期性耐力项目练习,通常用距离来评价训练的负荷量[7],本文以队员在水上划行的公里数为指标评价负荷量,负荷强度则以德国赛艇协会创建的水上训练6级强度为标准(表 2).为方便计算,同时结合耐力训练界常用的乳酸阈模式(Lactate Threshold Training Model))和两极化模式(Polarized Training Model))的训练强度,将训练等级划分为4级:Ⅰ和Ⅱ级为大强度;Ⅲ级为中强度;Ⅵ和Ⅴ级为乳酸阈强度;Ⅳ级为小强度.乳酸阈模式指强调运用有氧—无氧阈强度(血乳酸值2~ 4 mmol/L)的训练模式,两极化模式强调避开有氧-无氧阈区域,大部分训练强度集中在低强度区域(血乳酸 < 2 mmol/L),同时,少部分训练集中在无氧阈值以上的训练(4 mmol/L以上)[8].目前已有众多研究表明[9-13],两极化模式的负荷强度训练有利于提高精英运动员的有氧耐力和训练表现,而乳酸阈模式的负荷强度训练适用于未受过训练或者低水平的青少年运动员[14-15].

表 3为赛前2个时期水上不同强度的划行距离百分比.赛前训练强化期水上划行1 082.5 km,平均每周162.25 km;适应期174 km,平均每周63 km,相对于强化期,减量幅度为61.17%.由表可知,赛前水上大强度训练占比逐期减小,主要集中在Ⅱ级;中强度训练占比逐期增加;乳酸阈强度训练占比逐期减少,主要集中在Ⅴ级,Ⅳ级只少量安排;小强度训练占比逐期增加.综上,赛前强化期和适应期水上训练并未采用两极化模式,而是以小强度为主(>50%),乳酸阈强度为辅(>20%)的模式开展训练,尤其在适应期大幅增加了小强度训练,这对于异地参赛队员快速适应比赛场地、恢复训练感觉具有积极的作用,同时有利于比赛时最佳竞技状态的出现.

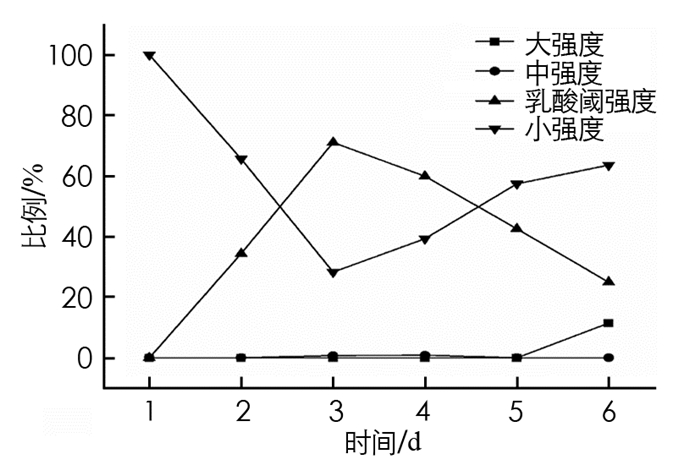

图 4为强化期每周水上训练强度变化统计.经检验发现,强化期小强度与乳酸阈强度高度相关(p < 0.01,R=-0.984),两者呈现一高一低的变化特征.由图可知,第1-2周以小强度训练为主,第3-4周以乳酸阈强度训练为主,第5-6周以小强度训练为主.此外,第1-5周均未安排大强度训练,第6周增加大强度训练,而中强度训练只在第3-4周少量安排.由于适应期时间短,以周为单位不便做描述性统计和相关性分析,因此本文以日为单位统计适应期水上负荷强度变化特征.由图 5可知,适应期前5日均未安排水上训练,在之后的12天中,8天以小强度水上训练为主,2天以乳酸阈强度训练为主,其余2天未安排水上训练.此外,在比赛前3天以模拟比赛的方式安排了大强度训练,进行战术演练.

以上表明,强化期每周水上训练负荷强度结构各有异同,小强度与乳酸阈强度高度相关,呈现一高一低的交替变化特征,变化形式主要包括“小强度为主,乳酸阈强度为辅”和“乳酸阈强度为主,小强度为辅”2种,大、中强度训练只少量安排,但其作用却极其重要,很大程度上决定了运动员有氧与无氧能力的平衡[16].此外,强化期的开始与结束阶段以及适应期均以小强度为主,乳酸阈强度为辅开展训练.

2.1. 中国赛艇女子轻量级双人双桨队员里约奥运会关键年训练分期特征

2.2. 中国赛艇女子轻量级双人双桨队员里约奥运会赛前水上训练内容特征

2.3. 中国赛艇女子轻量级双人双桨队员里约奥运会赛前水上训练负荷特征

2.3.1. 水上总负荷量

2.3.2. 水上训练负荷节奏分析

-

运动训练的目标是提高运动员竞技能力,使运动员在特定的比赛中表现出最高竞技水平,获得好成绩.反过来,比赛成绩是运动员在赛前通过一定阶段的训练后,与对手在真实的竞赛情境下完成竞技较量的结果.因此,比赛成为检验运动员训练效果的最有效手段,成绩的高低则反映运动员在特定时期的训练效果.因此本文通过分析比赛成绩来验证运动员赛前训练安排的合理性和有效性.虽然赛艇训练不仅包含水上部分,还包括陆上测功仪、力量与跑步,但水上训练在每个时期均是其核心部分,占比最大,因此赛艇比赛成绩的高低在一定程度上能反映水上训练的效果.

2016年潘飞鸿与黄文仪在奥运会赛前训练之前参加了赛艇世界杯瑞士站比赛,以7 min 12.19 s获得第4名;里约奥运会中以7 min 06.49 s获得第3名,时间上缩短了5.70 s,在竞争最为激烈的奥运会中提高了一个名次,成绩大幅提高,这在一定程度上说明赛前水上训练的内容及负荷安排具有一定的合理性和有效性.而对比2场比赛分段时间,可以具体反映运动员哪些能力有所提高或者需要提高. 表 4为潘飞鸿与黄文仪参与世界杯瑞士站与奥运会决赛的分段时间比较,同时列举出了瑞士站女子轻量级双人双桨前3名的比赛分段成绩以及里约奥运会金牌与银牌获得者的比赛分段时间.由表可知,相较于世界杯瑞士站,潘飞鸿与黄文仪在奥运会比赛中展现出了更高的竞技水平,前2个500 m比赛时间分别缩短0.32 s,0.47 s,后2个500米的比赛时间分别缩短1.05 s,3.86 s,时间均出现不同幅度的缩减.依据中国赛艇协会公布的赛艇2 000 m比赛的功率输出结构,我们可以发现潘飞鸿与黄文仪经过9周的赛前训练,比赛途中划的后段和冲刺阶段的能力有所提高,具体表现为有氧能力、力量耐力和无氧能力,这也在一定程度上说明赛前水上训练内容与负荷安排对提高运动员竞技能力具有一定积极作用.

观看瑞士站与奥运会比赛,对比同一场比赛中,中国队与其他队员的分段比赛成绩,可以分析其不足之处.在瑞士站比赛中,中国队采用领划的战术,第一个500 m最快,但划行至1 500 m处,中国队已经失去了领先位置,表 4显示南非与新西兰选手在第三个500 m用时少于中国,说明两国队员在第三个500 m处就已经开始加速,而加拿大选手最后500 m的用时最短,冲刺能力远胜于其他选手.对比中国与奥运金牌与银牌获得者的比赛分段成绩发现,中国队在接近1 500 m的时候同样也已经失去了领先优势,尤其是在最后250 m处,加拿大队领先中国队一个桨位,在最后冲剂阶段加拿大与荷兰队桨频快速提高,中国队虽已尽力,但最后冲刺能力方面还是有所不足.资薇等人[17]也曾指出,中国赛艇途中桨频低且冲刺晚,冲刺距离短,造成该现象的原因主要与技术和后程耐力较差有很大的关系.综上,虽然中国女子轻量级双人双桨赛艇队员有氧能力与后程冲刺能力在经过一定阶段的赛前训练后有所提高,也取得了不俗成绩,但要解决存在的症结,继续提高后程耐力,在训练中还应增加小强度与大强度训练比例,利用两极化模式提高运动员有氧功率与无氧功率.

-

1) 中国赛艇女子轻量级双人双桨队员2016年里约奥运赛前训练(9周)分为强化期和适应期,其中强化期为赛前加量阶段,适应期为赛前减量阶段.

2) 训练内容方面,强化期与适应期水上训练以乳酸低于4 mmol/L的有氧训练为主,适应期不安排最大速度训练,而增加有氧能力训练.

3) 强化期与适应期每日训练时间变化服从正太分布,且强化期训练密度大,休息日少,通过每日训练时间的增减来消除疲劳,调整状态.

4) 强化期与适应期训练并没有采用两极化模式和乳酸阈模式,而是以小强度为主,乳酸阈强度为辅开展训练;此外,强化期每周水上训练小强度与乳酸阈强度高度相关,呈现一主一辅的交替变化特征,变化形式主要包括“小强度为主,乳酸阈强度为辅”和“乳酸阈强度为主,小强度为辅”2种,大、中强度训练只少量安排,在强化期开始与结束阶段以及适应期均以小强度为主,乳酸阈强度为辅开展训练.

-

1) 相比金牌和银牌获得者,中国运动员还存在冲刺较晚、桨频慢和速度不足的问题,建议在训练中增加小强度和大强度训练的比例,逐渐逼近两极化模式.

2) 对于异地参赛,运动员既要适应比赛地的气候和水域情况,同时还要多次重复未来正式比赛的节奏和赛前减量,这对训练时间提出更高要求,而且在赛前一周黄文仪出现身体不适,说明该队员还未完全适应当地的气候和训练,因此建议提早进行适宜训练,为适应环境和最佳竞技状态的出现做好准备.

下载:

下载: