-

2017年2月18日,30所高校齐聚复旦大学,对我国高校新时期工程人才培养达成“复旦共识”,拉开了我国“新工科”建设与研究的新篇章,明确了“新工科”建设的主要任务及其在建设和发展过程中的主要作用[1]. 4月8日,60余所高校的“天大行动”,明确了我国“新工科”建设和发展的目标[2]. 6月9日,“新工科”建设“北京指南”则明确了“新工科”研究与实践的方向.这“三部曲”开启了工程教育改革新路径[3]. “新工科”是在新经济背景下催生的更加凸显学科交叉与综合特点的新兴工科或理科,以培养未来多元化、创新型卓越工程人才为目标,具有战略型、创新性、系统化、开放式的特征[4-8].

不同类型不同层次高校“新工科”建设的实践与探索各具特色[9-13],西南大学材料类专业为一流培育学科,“新工科”形式下,依据学校定位,以新经济、新产业为背景,调整培养模式:即梯度育人,虚实互补,模块互通,科教互融,校企互促,协同育人,构建梯度多维协同育人模式,培养具有良好的综合素质、系统的理论知识、较强的实践和创新能力的高级应用型人才.而材料科学从主体上是实验科学,专业实验在培养学生探索材料本质、开发新材料和解决实际问题的综合素质和能力方面发挥着举足轻重的作用[14-16].改革实验教学首先要认识到实验教学在理工科学生培养方面的双重功能,即除了具有巩固验证理论知识或达到具体研究目标的功能之外,还具有培养学生探索未知世界的方法、勇气、创新能力和其他综合素质的功能[17-20]. “虚实互补”实验教学模式的运用能打破传统实验教学模式,搭建起理论教学和传统实验教学的桥梁,将二者有效结合,使学生不仅能掌握到一定的实验技能,更重要的是还能培养学生的科研素质,使学生从中掌握、领会到材料科学研究的思路和方法[21-23]. “虚实互补”实验教学模式有效响应“新工科”教学新理念,即整合教育技术、创建虚拟学习环境、实现跨学科协同合作,利于本科生从事科研、促进师生互动、实践互动,利于实施深度学习、混合学习、分析学习的智慧教学模式,从而培养新工科学生的个人效能、知识能力、学术能力、技术能力和社会能力等5类核心能力[8-11].

全文HTML

-

“新工科”背景下材料学专业实验课程体系按照“虚实结合、相互补充、能实不虚”的原则,充分利用实验资源,优化、调整实验内容,有效地引入虚拟仿真实验课程,力求理论与实验课程内容成为一个统一的有机整体.学院于2017年创建虚拟仿真实验教学中心,2018年扩建为两个虚拟仿真实验室,拥有80个终端,3台服务器,保证虚拟仿真实验项目的有效开设.

学院依靠师资在计算材料方面的研究基础,设立独立虚拟仿真课程(如“计算机在材料科学中的应用”),并将虚拟仿真实验项目融入多门专业课程(如“材料表面工程”、“材料分析测试技术”、“塑性加工工艺学”、“机械制图”、“固体物理”等),用设计、模拟来培养学生自己学习、寻求知识和创造知识的能力,让学生把理论基础学习与实践探索环节用设计与模拟有机地衔接,帮助学生由被动继承性的学习变为主动创造性的学习.从模拟到实验,构建材料类专业理论和实验教学一体化的“虚实互补”实践教学体系.

-

“新工科”教学新理念,需要整合教育技术、创建虚拟学习环境、实现跨学科协同合作,多方位引入材料模拟实验教学模式,将其融入相关的理论教学和实践教学中,实现理论教学形象化,实践教学可推理化,理论-模拟-实践教学有机结合,力求解决真实实验教学中存在的制约问题.

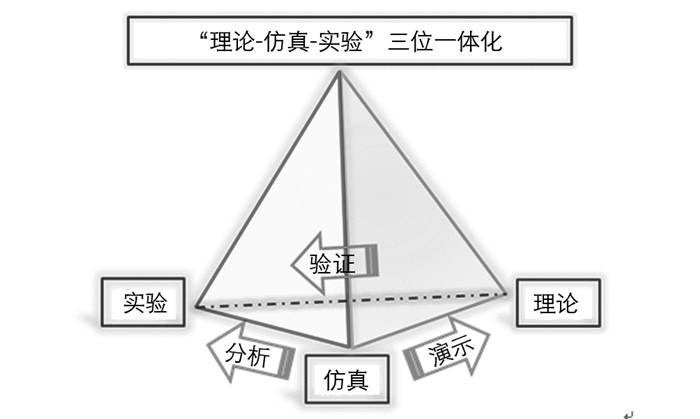

将计算模拟实验与材料设计相结合,实现新材料设计和材料改进有的放矢,推动深度学习、混合学习、分析学习的智慧教学模式的实施.虚拟仿真与检测实验彼此扶持,互为补充,创建“理论-仿真-实验”三位一体化的实验教学模式(如图 1).

材料与能源学院自2011年开始将虚拟仿真实验融入实验教学,并逐步增设优化仿真实验课程与项目.现每学年针对材料物理与金属材料工程专业开设了9门“虚实互补”的实验课程,课程类型分四类:纯理论课程、实验课程、实践课程、模拟课程.一是纯理论课程包含“量子力学与统计物理学”、“数学物理方法”与“晶体学基础”;二是“虚实互补”的实验课程包含“材料表面工程”、“材料分析测试技术”与“塑性加工工艺学”;三是手绘与计算机绘图相结合的实践课程包含“机械制图”、“机械设计课程设计”;四是纯模拟的实验课程“计算机在材料科学中的应用”.

-

“新工科”背景下材料学专业“虚实互补”的实验课程体系,极大缓解了微观实验无法真正开展的限制:如原子能级分布、晶体结构、电子云分布等以及微观实验仪器研发困难且实验现象显示不直观的问题.纯理论课程包含“量子力学与统计物理学”、“数学物理方法”与“晶体学基础”,此类课程通过开设虚拟实验可以实现使抽象的理论形象化,使平面的图像立体化,将计算模拟实验与抽象的理论教学相结合,从而利于对理论知识的理解.在模拟类课程如《计算机在材料科学中的应用》,教学中通过多种软件如Materials Studio与Findit等,在计算机虚拟环境下从纳观、微观、介观、宏观尺度对材料进行多层次展示,将研究对象从3维体系扩展到2→1→0维的微观纳米体系,可以通过原子结构模型、相变演化的方式为学生演示量子力学及材料结构相关的抽象理论,引导学生深入了解物质结构特征、形成机制和相关理论性质,巩固基本知识、重要概念和基本理论,提高学生的学习积极性,增强灵活运用理论知识的素养. “虚实互补”实验还应用于部分虚拟仿真实验项目,如分子模型与晶体模型构建,超胞结构、界面结构、位错模型、异质结构界面搭建,低维模型的构建,晶体结合能、形成焓等能量计算,晶体弹性性能计算,表面能、界面能计算,电子性质(包括能带结构、分波态密度、电子云、差分电荷密度、轨道等)的分析,光学性质计算与分析等.

-

“新工科”背景下材料学专业“虚实互补”的实验课程体系,在涉及高危或极端的环境,不可及或不可逆的操作以及高成本、高消耗、大型或综合训练等情况时,可为学生提供可靠、安全和经济的虚拟仿真实验项目.已开设材料分析类虚拟仿真实验项目,包括透射电子显微镜3D仿真、X射线多晶衍射仿真、冷场发射扫描电子显微镜仿真、扫描探针显微镜3D仿真和X射线光电子能谱仪3D仿真.材料成型方面开设了聚合物挤出成型虚拟仿真实验.虚拟类材料分析与成型实验与实际实验相结合,有效克服了材料学高精尖实验仪器运行成本高、设备贵、动手机会少、学生动手实践受制约的问题,同时,让学生对测试分析与成型技术的操作程序与参数设置更加清晰.

-

“新工科”教学新理念,为了实现跨学科协同合作,将多门专业课程理论与材料设计与材料分析相融合后设置实验内容.材料学实验的工艺过程复杂、生产流程长,且因常规实验影响因素多,很难将多因素与宏观实验结果直接关联.比如:形变热处理铝合金的晶体结构分析实验,要准备合金原材料和辅料,选择合适熔铸方法与成型方式,经过配料→熔化→精炼→铸造→变形→取样→均匀化→固溶→时效等诸多环节得到样品后,才能拿到X射线衍射装置上进行检测,这些过程要耗时几天,而且实验过程的每个工艺不可能人人操作,常规实验教学无法实现人人不间断全程观测,影响了实验教学效果.为此学院实验教学体系充分应用仿真软硬件平台支撑实验教学,发挥虚拟仿真实验项目的优势,设置虚实结合的实验项目,将计算模拟实验与材料设计相结合,从而利于对材料性能体现的理论追踪,实现实验研究体系的系统性.

教学中已使用主要材料类仿真软件如表 1所示.利用这些软件建立了虚拟仿真教学平台.在此平台进行材料设计,可实现变量选取的单一化,通过正交实验的设置,实现复杂实验的可追踪化.

2.1. 应用于无法开展的微观领域的实验教学

2.2. 应用于受到硬件条件限制的实验教学

2.3. 应用于受到时空限制的实验教学

-

“新工科”背景下材料与能源学院的人才培养模式按照虚实互补、模块互通、科教互融、校企互促、协同育人的多维协同育人模式改革.目前,学部开设的虚拟仿真实验项目均在专业选修课中,由于学生具有自主选课的权力,因此本科生分成三类,一类是未接触虚拟仿真教学的学生;一类是接触部分虚拟仿真教学的学生;一类是全面接触虚拟仿真教学的学生.为分析虚拟仿真实验在材料类专业实验教学中的作用效果,特对这三类学生进行了问卷调查,并对学生本科毕业论文设计进行了追踪,本科生共651人参加了问卷调查,166人参加了本科毕业论文设计追踪.

-

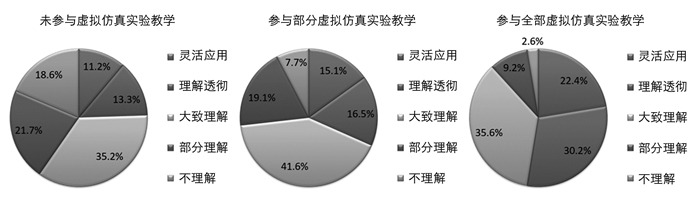

通过“虚实互补”实验教学模式的推进,将抽象的微观模型与物理性质用具体数值与图形呈现,引导学生更深入地理解微观结构与物理性质的关联性,加深对抽象理论模型的认识,增强灵活运用理论知识的能力.问卷调查结果显示(如图 2),相比部分参与和未参与虚拟仿真实验教学的学生,全部参与的学生对理论问题理解更透彻.其中,能够灵活应用和透彻理解的同学占52.6%,且不理解的同学大幅下降,由18.6%降至2.6%.

-

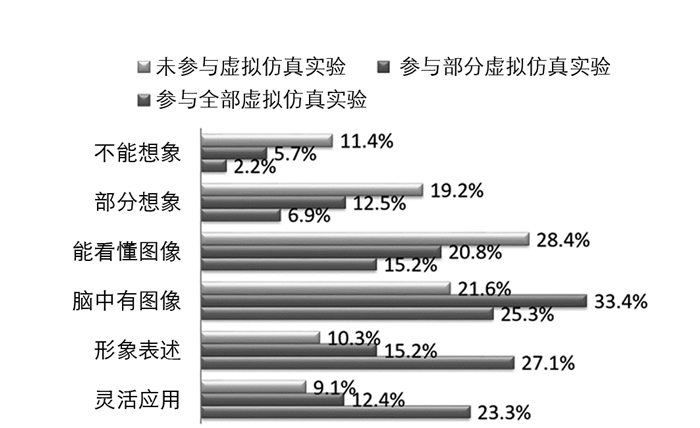

通过“虚实互补”实验教学模式的推进,将抽象的理论表述用三维的图形呈现,让科学知识更立体更形象.如量子力学与晶体学所涉及的电子云,大多数同学只凭书本表述所理解的p轨道电子云沿三个方向均是哑铃状,但通过Mathematica或Materials Studio软件绘制后,可以直观地看到p轨道电子云仅在z方向是哑铃状,在x和y方向均为红细胞状,“虚实互补”实验教学模式利于学生迈出教科书上的二维图所导致的误区.问卷调查结果显示(如图 3),相比部分参与和未参与虚拟仿真实验教学的学生,全部参与的学生在抽象问题的形象理解上受益良多.实现23.3%的同学能够对理论性质灵活应用,27.1%的同学可以形象表述,合计超过90.9%的同学对图象能正确理解.

-

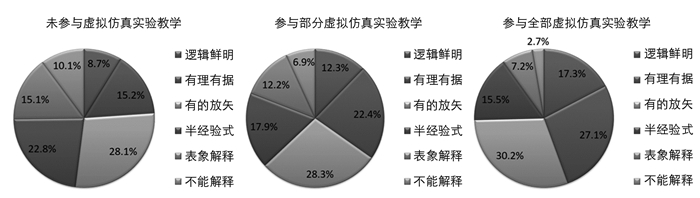

通过“虚实互补”实验教学模式的推进,同一个实验现象可以从宏观与微观两个不同角度进行呈现与研究,找出其内在联系,阐明现象和规律的微观实质,使理论教学与实验教学更紧密地相结合,从而更清晰更深刻地理解现象的本质.问卷调查结果显示(如图 4),相比部分参与和未参与虚拟仿真实验教学的学生,全部参与的学生中,能够有的放矢、有理有据、逻辑鲜明地理论联系实际的同学比例提升至74.6%,不能解释本质的学生从10.1%降至2.7%.

-

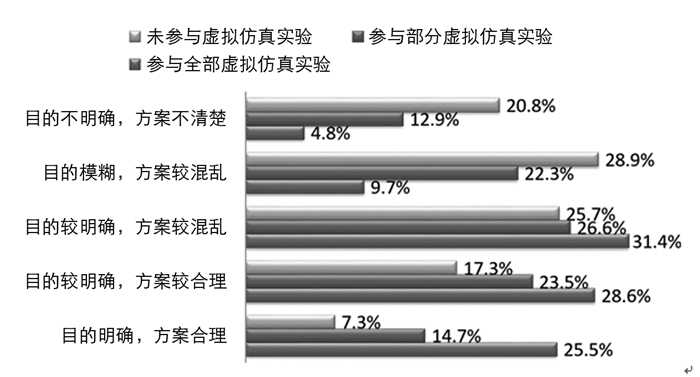

通过“虚实互补”实验教学模式的推进,学生可以在虚拟仿真平台上根据材料学相关的基本理论、实验数据、物理模型,进行实验设计,建立实验方案,模拟实验过程,实现新材料设计和材料改进有的放矢.将计算模拟实验与材料设计相结合,可对学生进行基本的科研训练,利于培养学生的科学素质、创新精神和综合能力.问卷调查结果显示(如图 5),相比部分参与和未参与虚拟仿真实验教学的学生,全部参与的学生中,能够目的明确及较明确地自主进行实验方案设计的同学占比由50.3%提升至85.5%,而目的不明确的同学占比由20.8%降至4.8%.

3.1. 理论问题理解更透彻

3.2. 理论性质理解更形象

3.3. 实验机理分析更深入

3.4. 实验设计目的更明确

-

“新工科”背景下“虚实互补”实验教学体系按照“虚实结合、相互补充、能实不虚”的原则,多方位引入材料模拟实验教学模式,能打破传统实验教学模式,将其融入相关的理论教学和实践教学中,解决真实实验教学中存在的制约问题.通过创建“理论-仿真-实验”三位一体化的实验教学模式,实现理论教学形象化,实践教学可推理化. “虚实互补”的实验体系可引导学生对理论问题理解更透彻,对理论性质理解更形象,对实验结果机理分析更深入,对实验方案自主设计目的性更明确. “虚实互补”实验教学模式有效响应“新工科”教学新理念,即整合教育技术、创建虚拟学习环境、实现跨学科协同合作,利于本科生从事科研,利于促进师生互动、实践互动,利于实施深度学习、混合学习、分析学习的智慧教学模式.

下载:

下载: