-

绿量是反映和衡量城市绿色环境和市民生活质量的重要指标[1]. 20世纪90年代,周坚华等[2]在上海进行了绿化三维量及裸露地的调查,并提出了绿量的概念,即三维绿色生物量的简称,指所有生长中植物茎叶所占据的空间体积,使得城市的绿化指标体系得到了进一步的完善. 与此同时,以陈自新为代表的一些研究人员[3]通过研究植物的复层结构来确定绿量,并提出了绿量为叶面积的总量,在此后的绿量测量研究中也得到了较为广泛的应用. 无论是周坚华所提出的三维绿量,还是陈自新提出的叶面积绿量,都是为了将城市绿地的研究细化到植物的叶片上. 这是由于植物自身的光合作用、呼吸作用、水分代谢和物质交换等过程大多都是通过叶片完成的,植物的这些生理代谢过程会对城市环境带来诸多正向效益,如释氧固碳、降温增湿、杀菌和净化空气等. 绿量这一概念的提出为精确量化城市绿地的生态效益提供了思路. 随着城市化进程的加快,城市与自然共存,人类与自然和谐相处,谋求城市与环境共同发展已成为城市发展的方向,人类愈来愈认识到绿化环境对人类生存的重要性和迫切性. 探讨城市生存环境中的绿量的深层内涵,有利于为城市可持续发展提供理论基础,更有利于人与自然的和谐共存;同时,绿量作为城市固碳能力的重要指标,是今后城市碳交易能力的一个重要评价参考[4-6]. 因此,绿量逐渐成为众多学者的研究焦点,相关的研究成果也逐年增多,但目前对于相关研究的系统性总结文献仍然较少.

科学知识图谱的概念源于2003年美国国家科学院组织的一次研讨会,它是显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图形. 随着信息可视化的发展,绘制科学知识图谱的各种工具亦纷至沓来[7]. 其中,CiteSpace知识可视化软件是目前最为流行的知识图谱绘制工具之一,其在实际应用中科学有效而又简单易用,且具有丰富而美观的可视化效果,因此在国内外信息科学领域得到了广泛的应用[8].

近年来国内绿量相关研究呈迅速增加与更新的趋势,以往相关研究综述主要集中于绿量的研究方法和研究现状的总结,而对于绿量相关知识结构梳理的研究较少. 因此,本研究运用CiteSpace V可视化分析软件对1994-2020年间《中国学术期刊(网络版)》中有关绿量研究的文献进行系统性分析,旨在清晰、直观地展示该研究领域的研究概况、热点及发展趋势,以期为未来的绿量研究提供有益的参考与启示.

全文HTML

-

本研究以《中国学术期刊(网络版)》(中国知网CNKI)为数据源,检索时间为2020年11月24日,检索方式为“主题=绿量”,所检索期刊的时间跨度为1994—2020年,检索类别为期刊,通过筛选与主题不相关的文献,最终获得608篇文献.

-

借助CiteSpace Ⅴ信息可视化软件对绿量研究的知识基础、热点趋势和主要研究力量等进行数据分析. CiteSpace Ⅴ是一款基于分析和可视共现网络的Java应用程序,能够直观地展示每个节点在知识网络中的位置与大小,通过不同的功能选择,分析相关领域研究文献的来源地区、研究学者、研究热点及其演变情况[9-10]. 知识图谱中节点越大,代表出现次数越多,说明其在相关领域的贡献程度越大,联系密切的节点通过线连接,组成节点群.

1.1. 数据来源

1.2. 研究方法

-

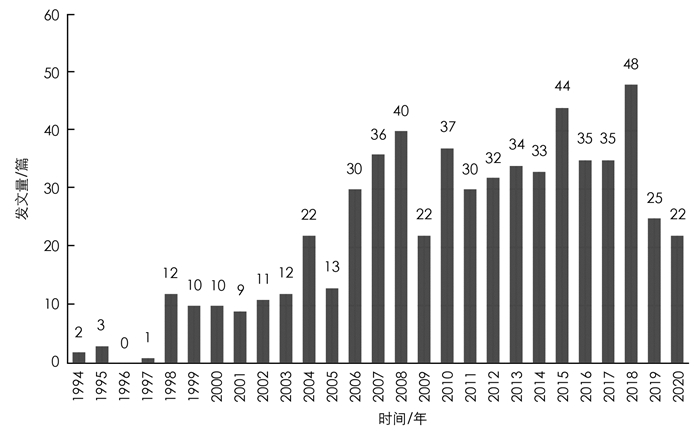

文献数量随时间变化的特征可以反映该研究领域的发展速度,对深入认识该领域发展历程和阶段划分具有科学意义[11]. 从图 1可以看出,我国绿量方面的研究大致可分为3个阶段. 1994—1997年为初步发展阶段,仅有零星论文发表;1998—2005年为缓慢增长阶段,1998年出现第一次较大幅度的增长,但总体发文量还较少;从2006年开始进入快速增长阶段,尤其2018年,发表文献48篇,达到了近26年来的最高点. 其中,2016—2020年发表文献总计165篇,是初步发展阶段4年间的发表数量的近28倍,这与我国近些年来加快生态文明建设的背景相吻合.

-

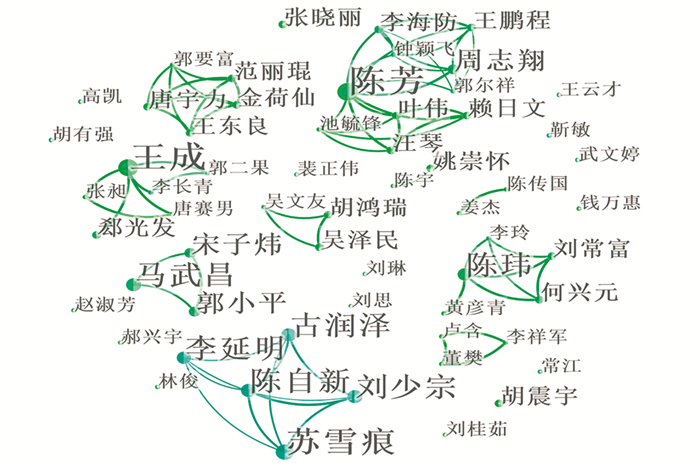

通过作者合作共现分析可以确定某一特定的知识领域有影响力的学者,可以看出该领域合作现状[12-14]. 对发文作者进行共现分析得到作者合作共现知识图谱(图 2),图谱中共有115个节点,174条连接线,节点密度为0.026 5,表明共有115位作者之间有合作关系. 由图 2可以看出,相关研究的团队主要有:北京林业大学的宋子炜和马武昌等组成的团队、中国林业科学研究院林业研究所的郄光发和王成等组成的学术团队、中国科学院沈阳应用生态研究所的刘常富和陈玮组成的学术团队、华中农业大学的陈芳和周志翔组成的团队以及北京市园林科学研究所的陈自新和苏雪痕的团队.

-

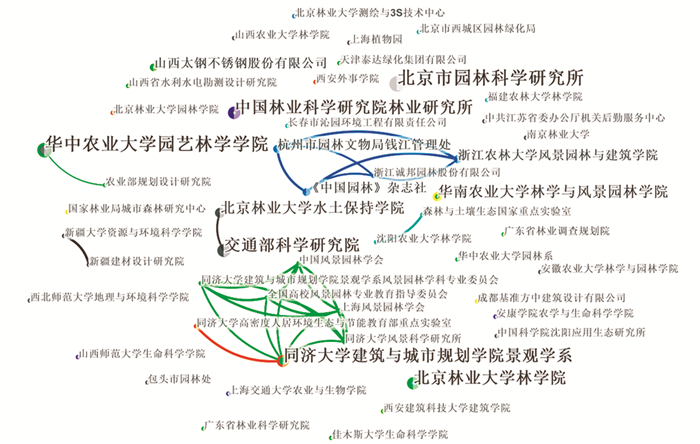

研究机构的发文情况可以帮助了解绿量知识领域研究力量的分布,同时也可以看出该知识领域研究机构之间的合作关系[15-17]. 通过CiteSpace V软件分析得到研究机构合作可视化知识图谱(图 3),图 3中共有50个节点,26条连接线,节点密度为0.021 2,其节点的大小与发文量的多少成正比. 从图 3中可以看出,主要的研究机构有北京林业大学林学院/水土保持学院、北京园林科学林业研究所、中国林业科学院林业研究所、华中农业大学园艺林学学院、华南农业大学林学与风景园林学院和同济大学建筑与城市规划学院等. 从各个研究机构合作的地理空间分布来看,各个研究所合作的对象多为该机构所在区域范围内较近的研究机构,这表明绿量研究具有一定的地域性,这可能与我国复杂的地理环境和地域经济与政策的差异有关.

-

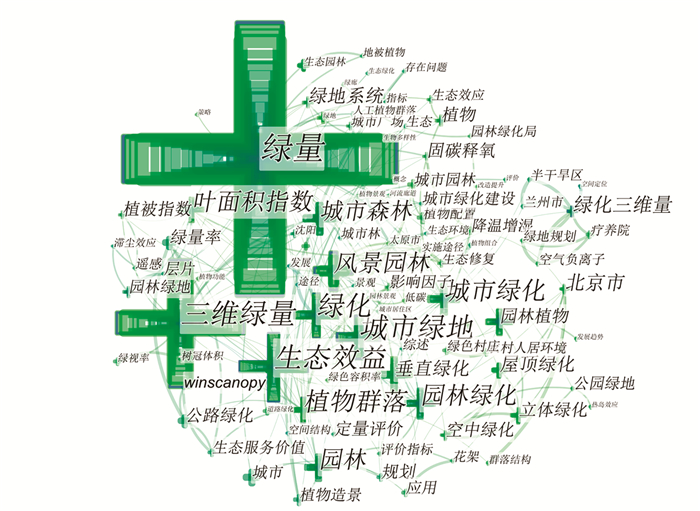

研究热点的演化可以看出特定研究领域不同时期研究热点的变化情况[17]. 关键词是文献核心思想及内容的浓缩与提炼,通过关键词共引分析可以探究某一特定知识领域的研究热点和发展动向[18-20]. 鉴于此,本研究通过CiteSpace V软件的关键词共引分析,得到关键词共引分析知识图谱(图 4),图 4中共有113个节点,230条连接线,节点密度为0.036 3,通过对其进行分析来归纳绿量领域的主要研究方向和热点领域.

由图 4中可以看出,较为突出的几个关键词为“绿量”“三维绿量”“生态效益”“城市绿地”和“风景园林”等,关键词共引分析的中心度也可以反映其在该研究主题中的重要性[17, 21],表 1列出了出现频次较高的前10个的关键词,从表 1中可以看出“绿量”“三维绿量”“生态效益”“城市绿地”“绿化”和“风景园林”等这些关键词的频次是较高的,与图 4反映的结果一致,表明这些关键词是绿量研究领域的主要热点,在该领域的研究中占据着十分重要的地位.

-

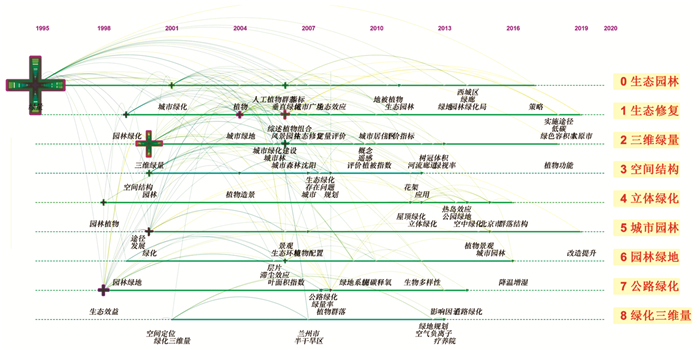

关键词聚类分析说明了该研究领域的知识基础结构,利用CiteSpace的自动聚类功能对关键词共现网络进行聚类分析,标签轴算法选择LSI,结果生成9个聚类(图 5). 所生成的聚类序号数字大小与重要性成反比,另外,本研究聚类图谱中的聚类值为0.530 3,大于0.3的分界数值,平均轮廓值为0.566,大于0.5的分界数值[18],表明聚类结果合理并较为显著. 聚类具体内容见表 2,由表 2中内容可以看出,在绿量领域主要的研究对象是城市绿地,主要包括公园绿地、居住区绿地和道路绿地. 通过各个聚类的具体内容以及梳理相关的文献可以看出,我国在绿量方面的研究主要集中在绿量测算方法研究、基于绿量的城市绿地生态效益研究和城市立体绿化研究三大主题.

1) 绿量测算方法的研究. 该主题主要包含三维绿量聚类,主要是绿量计算方法研究的关键词,如树冠体积、地面激光扫描、卫星图像和植被指数等. 在绿量的计算方法上,主要有两种主流的方式,一类是以周坚华为代表的以植物生长的茎、叶所占据的空间体积来测算绿量[2];另一类是以陈自新为代表的以叶面积总量来衡量绿量的叶面积指数法[3].

三维绿量的测算方法有很多,其中利用航空遥感影像的包括:立体摄影测量法[22]、平面量模拟立体量法[2]和立体量推算立体量法[23]. 立体摄影测量法是指利用相邻两航片的左右视差确定树木高度,结合统计面积与树木类型,套入相应的计算公式计算绿量. 平面量模拟立体量法需要提前选择建模树种,根据实测的树种数据,利用树木的冠径-冠高之间的关系,建立各个树种的冠径-冠高相关方程,再利用航空影像测算的冠径求出冠高,进而测得三维绿量. 立体量推算立体量法是利用航片将城市森林划分成不同类型和郁闭度等级的样地,再通过实测样地的三维绿量,根据不同类型和郁闭度等级的样地的组成比例加权平均获得样地的单位面积三维绿量,再根据航片解译结果得出城市森林的总三维绿量. 近年来,随着激光扫描测距技术的应用发展,利用三维激光扫描数据计算三维绿量得到了广泛的关注,在单木测量上,王佳等[24]利用三维激光扫描系统所获得的点云数据构建三维模型,并将树冠分割成若干个圆台计算树冠体积,最终结合绿视率加权平均获得三维绿量. 在较大尺度上,陈小祥等[25]基于LiDAR点云数据与遥感影像等辅助数据,将分隔带法与边缘特征点提取算法相结合,提出一种分层三维绿量测算方法,并选择15个随机样点进行实测,检验结果表明这种方式能够满足城市范围内三维绿量的测算需求.

叶面积绿量的测定方法有直接和间接两种测量法[26]. 直接测量法虽较为成熟,往往要直接采集树叶,对树木有一定的损坏,且费时费力. 间接测量法则是通过测定容易获取的参数或用光学仪器直接测得叶面积指数,这种方式能快速测算大尺度的绿量[27],包括点接触法、消光系数法、经验公式法、光学仪器测量法和遥感反演法. 点接触法是用细探针以不同的高度角和方位角刺入冠层,然后记录细探针从冠层顶部到达底部的过程中针尖所接触的叶片数[28];消光系数法是利用冠层内光透射信息完成叶面积的测算[29];经验公式法则是根据树木的胸径、树高和冠幅等易测的参数与叶面积指数间的经验公式来计算[30];光学仪器测量法是利用软件对光学仪器所获得的冠层图像进行分析,计算太阳辐射透过系数和冠层空隙大小等参数来推算叶面积指数[31];遥感反演推算是利用遥感影像的光谱数据建立数学模型进行计算,主要包括基于植被指数经验关系方法和基于物理模型法,其关键是模拟光在冠层的辐射传输过程,建立地表反射率与叶面积指数之间的关系[32].

遥感技术和LiDAR技术的应用,使得快速测量城市绿量成为可能,但是二者均有一定的局限性. 采用高分辨率航空遥感影像结合地面测量的植被结构数据来估算绿量的方式耗时且需要大量的人力,不适用于大尺度绿量的测算. 利用遥感反演推算主要是通过建立数学模型进行计算,这种方式不需要大量的实地调查,在大尺度测算绿量时较为便捷,但由于城市植被结构复杂的特点,建立合理模型所需要的参数存在较大的不确定性,其测量的准确性有所受限. LiDAR技术能够弥补遥感影像在垂直方向上基础数据不足的问题,但对于植被茂密的绿地,利用LiDAR技术便很难提取到林冠下的有效信息点,这限制了其测量的准确性.

2) 基于绿量的城市绿地生态效益评价. 该主题主要包括生态修复、城市园林和园林绿地聚类. 从这些聚类的具体关键词可以看出绿量主要用于研究绿地、植物群落等的生态效益. 这是因为绿量的概念是从生态学的能量转换利用和植物茎叶的生理功能这一基本点出发的,通过对植物茎叶体积的计量,来揭示绿色三维体积(或叶面积指数)与植物生态功能水平的相关性,进而说明植物功能乃至绿地功能的生态效益[33],它是决定园林绿地生态效益大小的最具实质性的因素[34]. 1998年陈自新等人[35]以北京园林植物计算绿量的回归模型为基础,对北京城近郊建成区园林绿化生态效益进行了定量研究;1999年,周坚华[36]基于绿化三维量分析了上海市植物群落吸收大气中SO2的宏观效应;2006年吴菲等[37]选择北京紫竹院公园4块不同绿量的乔灌草型绿地为研究对象,通过测定分析,得出了不同绿量的园林绿地水平温度、垂直温度、水平湿度和垂直湿度的变化规律;2008年武小钢等人[38]对绿地绿量与降温增湿效应之间的相关性做了研究,研究表明绿量在降温增湿效益中起关键作用,无论在垂直还是水平方向上,两者呈显著正相关;李英汉等[39]在2011年通过对深圳市3个居住小区植被分布调查,对湿度与样区的绿化三维量值进行了非线性回归,结果表明样区内绿化三维量与植物的降温能力之间具有很高的拟合精度;2015年,朱勇等人[40]对重庆市5条步行街进行了植物绿量的测量计算及温湿度的观测,分析了步行街植物绿量与步行街温湿度之间的相关性,结果表明当植物绿量与步行街面积在数值上的比值为2:1时,步行街的降温效果及增湿效果都达到最理想的状态;2019年,董艳杰等[41]以上海市浦江郊野公园的5种典型林分为研究对象,通过计算三维绿量换算了林分产生的生态效益并评估了其生态效益价值. 从这些研究可以看出,绿量作为生态效益评价的指标,在城市绿地生态效益评价中发挥着越来越重要的作用.

3) 城市立体绿化建筑群的构建. 该主题包括空间结构和立体绿化聚类,在这两个聚类的主要关键词中可以看出当前立体绿化的一些形式,包括藤本植物的应用、屋顶草坪、屋顶菜园、空中绿化等. 立体绿化可以较好地解决土地资源紧张与提升城市环境质量之间的矛盾,也能最大限度地提升绿化面积和城市绿量,是当前城市绿化发展的主流趋势[42]. 2000年,杨玉培等[43]通过对成都市屋顶绿化的实际案例分析研究,总结了屋顶绿化的特点和关键技术;2006年,李莉等[44]从西安市的垂直绿化现状出发,分析了城市垂直绿化所存在的问题,并提出了相应的应用策略;2015年,何梅等[45]探析了城市住宅小区立体绿化的应用原则及其具体形式;2019年,穆大伟等[46]通过在建筑外部可用空间进行生菜种植实验研究,计算了不同种植位置生菜的绿量及固碳释氧量,探讨了生菜在建筑环境的适应性和生态效益.

-

通过关键词的突现情况可以判断在某一时段该研究领域的研究前沿和趋势[47]. 从表 3得知,绿量领域关键词突现度较高的有9个. 21世纪初,我国的社会经济得到迅速发展,城市化进程也进一步加快,随之带来的城市环境的急剧恶化使得人民越来越关注城市环境问题,这段时期突现的关键词有“园林绿化”“绿量”“城市森林”和“城市”,这表明围绕城市绿地展开的绿量研究是这一时期的研究热点. “垂直绿化”这一关键词从2010年开始突现,我国在垂直绿化方面的发展较晚,但发展较为迅速[48],2010年上海世博会召开,世博园内展现了多种不同的垂直绿化方法和技术,使得国人对垂直绿化有了更进一步的认识,其概念也得到了普及. 2015年,我国颁布了CJJ/T236-2015中华人民共和国行业标准《垂直绿化工程技术规划》. “垂直绿化”这一关键词的突现,从侧面反映了我国近几年垂直绿化的快速发展. 2015—2020年,“风景园林”这一关键词突现,可能是由于2011年风景园林学正式成为一级学科,其学科内容下的各类研究也逐渐增多而导致的[49]. 2017年,“三维绿量”这一关键词突现,从近几年相关文献发现,随着激光扫描技术的成熟以及无人机的普及,不少研究者采用先进的设备和技术开展三维绿量方面的研究[25, 50-51].

2.1. 绿量研究文献发表时间分布

2.2. 核心作者合作网络

2.3. 研究机构合作情况

2.4. 研究热点分析

2.5. 研究主题及演进分析

2.6. 研究趋势分析

-

本研究利用CiteSpace V可视化软件对近20多年来国内绿量研究的核心文献进行了知识图谱分析,由此得出以下结论.

1) 从发文数量和发文时间来看,国内绿量领域研究大体可分为初步发展—缓慢增长—快速增长3个阶段. 从发文作者来看,该领域呈现出核心作者间的合作较弱且整体较为分散的特点. 原因可能是关于绿量的概念及内涵学术界见解并不相同,因此,对于绿量科学准确的定义及涉及相关研究方向亟需学者们达成共识. 主要的发文机构为农林院校和涉农的研究所,这是由于农业类院校大多开设林业相关专业,因此农业类院校的学者是研究绿量的主力军.

2) 从研究热点变化来看,早期的关键词多为“城市绿地”和“城市绿化”等,2006年以后出现了“垂直绿化”“屋顶绿化”“热岛效应”“固碳释氧”和“降温增湿”等关键词,表明绿量的研究内容趋于细化,也更加关注城市环境,这与我国十八大以来推动经济高质量发展与生态环境保护协同共进的政策相符.

3) 对绿量研究主题分析发现,我国该领域的研究对象主要是城市绿地,研究主题包括绿量测算方法的研究、基于绿量的城市绿地生态效益研究和城市立体绿化的研究. 在绿量的研究趋势方面,绿量领域的研究越来越集中于风景园林学科,三维绿量已成为城市绿地相关研究的热点.

-

1) 绿量测算方法的优化. 在绿量测算上,当前主要是以周坚华为代表的体积法和陈自新为代表的叶面积指数法[52],随着技术的更新,体积法目前多采用三维激光扫描生成模型测算三维绿量,而叶面积法则多采用遥感进行反演推算. 目前,利用LiDAR点云数据和航空影像数据提取城市数字地表模型和数字建筑模型已经较为常见,但是对于城市绿地植物的三维绿量的测算研究仍旧较少,今后该领域的研究需要更多的研究人员参与进来. 而针对城市中复杂的植被结构,三维激光扫描和遥感反演推算的测算精度都有待进一步提高. 因此,今后绿量的研究仍旧需要解决其测算方法的局限性. 另外,绿地随时间的推移其形态是动态变化的,这也将会影响绿地的绿量变化,如何在现有的测量方法和数学模型的基础上,将植物的动态生长变化考虑进去,建立动态变化的绿量数据库,减少多次测量的成本也是迫切需要考虑的.

2) 绿量作为绿地生态效益评价标准的指标的建立. 尽管不少学者希望将绿量作为评价城市绿地生态效益的指标,但是由于我国各地地理环境差异巨大,难以建立统一的评价指标,因此未来需要各个地区的研究机构之间加强合作.

3) 绿量在其他方面的应用. 当前,绿量与城市绿地的生态效益的关系是目前研究的主流. 近几年,已有一些研究者以绿量为出发点,对城市绿地进行景观评价[53-54],但是整体占比较少,绿量在其他方面的应用潜能还有待挖掘.

下载:

下载: