全文HTML

-

21世纪以来,教师培养成效评估作为监测和提高教师培养质量的重要手段,日益受到教育政策制定者的重视[1],成为国际上教师教育研究关注的焦点之一[2]。哈蒙得(Hammond)提出教师培养成效评估需要考虑2个问题:首先,如何设定教师培养目标,即我们期待教师培养对准教师的专业知识、能力和性情(disposition)等方面产生何种影响;其次,如何测量这些影响,怎样表述(描述)这些影响以及评价的标准和依据[3]。目前,国内对职前教师培养质量的研究相对较少[4],其中为数不多的有关职前小学教师培养成效的研究[5-6],通过职前小学教师自我评估其在专业知识、专业能力、专业态度等方面的表现来评价教师培养的整体效果,缺少对每个方面的具体评估,尤其忽视了对师德师风、综合育人等方面的评估,且研究对象局限于1所大学。因此,有关职前小学教师培养成效的研究,其代表性和全面性有待加强。

2017年,教育部印发《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》,提出分级分类开展师范类专业认证,其中一级认证定位于师范类专业办学基本要求,二级认证定位于师范类专业教学质量合格标准,三级认证定位于师范类专业教学质量卓越标准[7],“将认证结果作为师范类专业准入、质量评价和教师资格认定的重要依据”[8]。《小学教育专业认证标准(第三级)》不仅体现了国家层面的指导意见和评价标准,而且体现了职前小学教师培养的理想样态,设定了职前小学教师培养的预期目标,有助于深刻认识职前小学教师培养过程中存在的现实问题,为改进职前小学教师培养提供了重要依据。

芬兰、美国等发达国家职前小学教师的培养均采取全科教师培养模式[9-10]。2014年,我国颁布的《教育部关于实施卓越教师培养计划的意见》,提出小学教师培养领域将“重点探索小学全科教师培养模式”[11]。小学全科教师培养模式得到了大多数学者的认可,如马云鹏、钟秉林分别从小学教育综合性、应用性、整体性的专业性质和小学阶段课程综合化的角度提出小学教育专业的目标定位是培养适应多学科教学需要、具备综合素质的小学全科教师[12-13]。除全科模式外,分科模式也是我国职前小学教师培养实际采用的主要模式[14]。该模式的目标定位是培养胜任某一学科教学的小学教师,其特点是“深”而“窄”[15]。此外,教育领域日益注重实证研究的证据支持,注重循证式(evidence-based)的政策决策和教育实践正成为一种共识[16]。因此,有必要基于实证数据探讨究竟哪种培养模式更有效以及缘何有效。

本研究以《小学教育专业认证标准(第三级)》为评价量规,通过问卷调查职前小学教师培养目标达成情况,以了解和掌握我国职前小学教师培养的整体成效以及不同培养模式的培养成效,为提高职前小学教师培养质量提供参考。因此,本研究将回答以下2个问题:第一,我国职前小学教师培养的整体成效如何;第二,全科与分科两种培养模式的培养成效有何差异。

-

本研究主要采用在线问卷的方式对东北地区4所大学的1 168名职前小学教师进行调查,同时还对不同学校类型的职前小学教师培养方案进行文本分析。

-

本研究采用自评式问卷调查法。调查问卷的编制与修订遵循以下步骤。

首先,为保证问卷的效度,本研究根据《小学教育专业认证标准(第三级)》,明确列出了小学教师培养目标与相关要求(见表 1)。

其次,根据小学教师培养目标与相关要求,编制了小学教师培养目标达成情况调查问卷。整个问卷主要由李克特量表构成,其中还包括少量单选题和多选题。

再次,将问卷交予5位小学教育方面的专家,进行2轮专家评议与研讨,对问卷的表述、逻辑等进行修订,以保证问卷的内容效度。

最后,以50名某师范大学的小学教育专业师范生为测试对象,对问卷进行测试,根据试测结果以及试测对象的反馈建议再次修订问卷,形成正式问卷。正式问卷各维度的指标、题型、李克特量表题的信度(Cronbachα系数)及样题如表 2所示。

-

本次问卷调查共有1 168名小学教育本科专业的职前小学教师填写了问卷。问卷全部回收,且均为有效问卷,其中:女生1 067人,占总人数的91.35%;男生101人,占总人数的8.65%。虽然男女生的比例不平衡,但这与我国当下师范生性别比的现实状况较为一致。从调查对象所属学校类型来看,107名职前小学教师来自部属师范大学①;437名职前小学教师来自省属师范大学;354名职前小学教师来自市属师范大学,270名职前小学教师来自综合类大学。调查对象分布情况如表 3所示。

① 由于部属师范大学的小学教育专业每年招生30人左右,所以此类学校的样本量相对较少。

-

为调查研究不同培养模式对职前小学教师培养成效的影响,研究者收集了调查对象所属学校的小学教育本科专业培养方案,对其培养目标、课程设置等进行比较分析。

一. 研究工具

二. 调查对象

三. 文本分析

-

通过计算职前小学教师在培养目标达成度各维度上的得分率,课题组深入了解、分析我国职前小学教师培养成效的整体情况,并使用单因素方差进一步比较分析不同年级的职前小学教师在培养目标达成度各维度上的得分率是否存在显著差异。

总的来说,职前小学教师的培养目标达成度尚可,得分率在0.35到0.86之间(见表 4)。在师德规范、技术融合、班级指导、综合育人与合作交流维度,职前小学教师的得分率均在0.80以上。但是,在个别维度,职前小学教师的培养目标达成度并不理想,如知识整合、自主学习、反思研究维度的得分率均在0.60以下,尤其是反思研究维度的得分率仅为0.35,这一点与钟滢星的调查结果一致,即职前小学教师的研究水平比较低[17]。可见,我国职前小学教师的培养在理想与现实之间存在差距,在师德养成、教学技能以及育人方面取得了一定的成效,在知识统整、自主学习和研究能力方面还有较大的提升空间。

舍恩(Schon)强调在行动中反思(reflection inaction)是实践的核心[18]。教师的教学实践与反思研究并非二元分离,而是基于教学实践、为了教学实践、通过教学实践进行反思研究。但研究结果表明职前小学教师在教学能力与反思研究维度的得分率差异显著,前者达0.71,后者仅为0.35。因此,如何引导职前小学教师加强融通教学和教学反思是亟待解决的问题。

另外,单因素方差分析结果显示,不同年级的职前小学教师在教育情怀、知识整合、教学能力、技术融合、班级指导、自主学习、反思研究维度的表现存在显著差异,尤其是在知识整合维度的得分率差异非常大,已经超过中等效应水平(η2为0.01、0.06和0.14分别代表小、中、大效应)[19]。事后检验发现,在教育情怀维度,大学二年级职前小学教师的得分率(0.70)最高,其次是大学四年级职前小学教师的得分率(0.68),大学二年级职前小学教师的得分率显著高于大学一年级职前小学教师的得分率(0.66)和大学三年级职前小学教师的得分率(0.65)。这可能与职前小学教师专业发展规律有关。梁晶通过追踪研究发现,职前小学教师在见习期间主要从感性角度关注见习学校的物质文化环境、课堂管理等,缺乏理性思考;而在实习阶段,职前小学教师从专业角度注意的对象主要是深层次的教师教学与学生学习中存在的问题,其思考更为理性,主要表达对实习指导教师教学及管理的钦佩与向往[20]。调查对象所在的学校均在大学三年级开设基础实践课程,在大学四年级开设应用实践课程。大三职前小学教师学习了部分教育理论课程,往往抱有对理想教育的向往。由于现实和理想的差距,他们初次进入教学实践场域就受到比较大的“冲击”,导致他们在教育情怀维度的得分率可能随之下降。进入实习阶段后,大四职前小学教师扮演教师角色,其关注点从外在环境逐渐转向教学和学生,随着对教学实习环境的进一步熟悉逐渐建立起归属感,重塑教育理想,增强教育信念。由于教育情怀具有情境性、体验性和观念引领性[21],我们需要通过案例分析等方式提升职前小学教师解决“真问题”的能力,帮助他们培养教育情怀。

在其他几个维度,大四职前小学教师的得分率均高于其他年级的职前小学教师。尤其在知识整合、自主学习维度,大四职前小学教师的得分率分别为0.65、0.56,显著高于其他年级的职前小学教师。知识整合、自主学习可以在专业理论与实践课程中得以培养和持续发展,因此,随着年级的升高,其得分率均有不同程度的提升。

-

为尽可能减少生源质量、学校层次、培养层次等因素对职前小学教师培养成效的影响,分析教师教育对培养职前小学教师的贡献度,本研究选择增值性评价的方法比较不同培养模式下的职前小学教师培养成效。具体来说,以培养目标达成度的年级变化趋势为衡量依据,若培养目标达成度随年级的提升而提升,就表明培养目标达成度存在增量,增幅越大,培养成效越理想;若培养目标达成度的年级变化趋势不明显,则表明培养目标达成度增量较小,培养成效并不理想。

-

在本研究中,采用全科培养模式的学校包括部属师范大学和省属师范大学,二者的培养成效不同,因此本文单独分析这两类学校的培养成效。

(1) 部属师范大学职前小学教师的培养成效

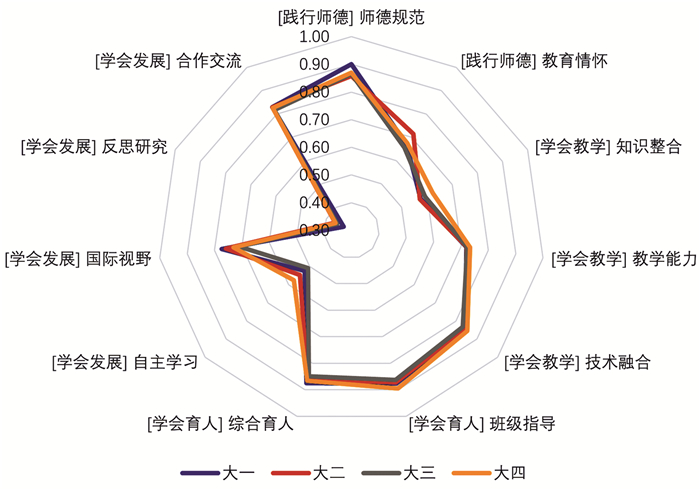

部属师范大学职前小学教师的培养成效呈现逐年增长的趋势(如图 1所示)。

首先,职前小学教师在践行师德、学会教学、学会育人方面的达成度均随年级升高而提高,尤其是在知识整合和教学能力维度,职前小学教师得分率的年级变化存在非常显著的差异(知识整合:F=19.20,p<0.001,η2=0.34;教学能力:F=5.08,p<0.05,η2=0.12)。具体来说,在知识整合维度,大一职前小学教师的得分率不足理论中值(0.60),而大四职前小学教师的得分率已经达到0.75;在教学能力维度,大一职前小学教师的得分率为0.65,而大四职前小学教师的得分率接近0.80。事后检验结果显示,大三和大四职前小学教师在这2个维度的得分率显著高于大一和大二职前小学教师。这与部属师范大学的培养目标和课程设置密切相关。部属大学职前小学教师的培养目标是培养精通小学语文、小学数学教学,胜任小学科学、道德与法治、综合实践活动教学以及班主任工作,具备未来教育家基本潜质的小学全科教师。为实现小学全科教师培养目标,部属大学从实践出发,构建了基于情境互动交融式的、有梯度的“理论—实践”课程,要求职前小学教师依次以“专业素养习得+边缘性参与”“学科知识学习+部分参与”“完全参与”的方式进行整合式的体验学习[22]。随着年级的升高,部属师范大学职前小学教师的知识整合与教学能力不断提高。

其次,不可忽视的是,在“学会发展”方面,职前小学教师的培养目标达成度随年级升高而波动上升,其中大二职前小学教师的达成度最低。这种情况一方面有可能是因为部属师范大学的课程设置没有在“学会发展”方面对职前小学教师产生深入的持续性影响;另一方面,也可能是由于“学会发展”方面的培养不仅依赖于课程学习,还受学生参加活动的时间、内容等影响,比如相对于其他年级,大二职前小学教师是学生工作、社团活动的主力,他们在专业发展与学习方面投入的时间相对较少,在“学会发展”方面的培养目标达成度也最低。

(2) 省属师范大学职前小学教师的培养成效

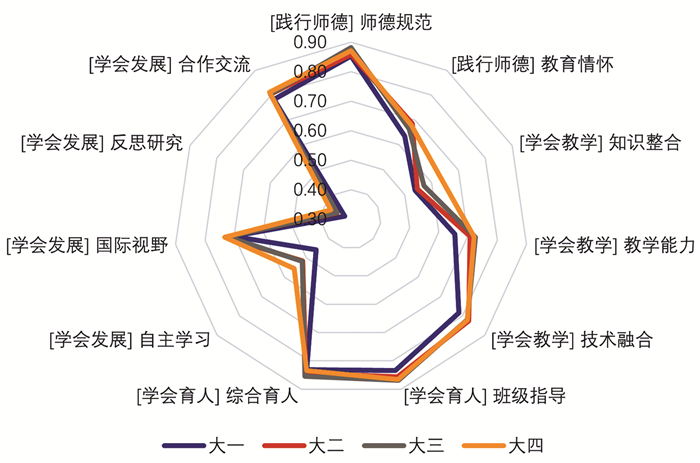

省属师范大学职前小学教师的培养成效随年级变化较小,呈现出相对稳定的发展趋势(如图 2所示)。

首先,省属师范大学职前小学教师在教育情怀、知识整合以外的其他维度的得分率并没有随着年级的升高而提高,而是处于较为稳定的状态。如在教学能力维度,大一、大二和大三职前小学教师的得分率均为0.72,大四职前小学教师的得分率仅比其他年级高0.01。省属师范大学在大一年级就开设硬笔书法、教师基本技能等教学实践课程,故大一职前小学教师在教学能力维度表现较好。然而,尽管省属师范大学在大二学年开设了小学语文课程标准与教材分析、小学数学课程标准与教材分析等学科知识课程,在大三学年开设了小学语文教学法、小学数学教学法等学科教学课程,并将综合实践考核贯穿大一至大四学年,但是省属师范大学职前小学教师的教学能力并没有随着年级的升高、课程学习的深入而明显提高。总之,这一研究结果值得警觉,因为它在某种程度上反映出省属师范大学某些课程之间的连贯性不足以及其课程内容存在同质性问题。

其次,省属师范大学职前小学教师在教育情怀维度的得分率存在年级差异(F=6.31,p<0.001,η2=0.04),与职前小学教师整体培养成效的年级差异相似。

最后,在知识整合维度,尽管省属师范大学职前小学教师的得分率随年级升高而提升,但并不存在统计学意义上的显著差异。这一点可归因于省属师范大学的课程设置,同时又反映出其课程的有效性不足。省属师范大学以课程模块的形式构建了小学语文、小学数学以及小学兼教学科课程群,且集中在大三学年开设。因此,随着多课程模块学习的积累,职前小学教师的多学科知识整合能力有一定程度的提高。不过,由于职前小学教师在知识整合维度得分率的年级增幅没有显著性,说明上述课程并没有实现预期的培养成效。

-

调查对象所在的市属师范大学和综合类大学均采取分科培养,这2类学校职前小学教师培养目标达成度的年级变化趋势较为相似,故不再单独分析。

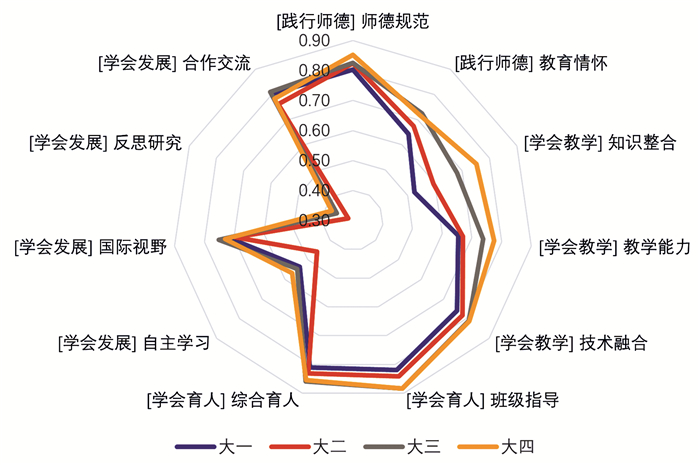

分科模式的职前小学教师培养成效属于内部失衡型。由图 3可知,一方面,职前小学教师在师德规范、综合育人、国际视野、反思研究和合作交流维度得分率的年级变化比较小;另一方面,在除上述维度外的其他维度,职前小学教师的得分率存在显著的年级差异。

首先,职前小学教师在教育情怀维度的得分率存在年级差异(F=4.77,p<0.01,η2=0.02),与职前小学教师整体培养成效的年级差异情况相似。

其次,职前小学教师在知识整合维度的得分率随年级升高而提升,大四职前小学教师在知识整合维度的得分率显著高于大三、大二和大一职前小学教师(F=22.44,p<0.01,η2=0.1)。尽管调查对象所在的市属师范大学和综合类大学的目标定位都是培养在小学语文教学方面有专长的教师,但是二者的课程设置中都安排了少量的其他学科类课程,培养了职前小学教师一定程度的知识整合能力。市属师范大学在专业基础必修课和专业基础选修课中开设了舞蹈基础、音乐基础、美术基础等艺术类课程,该类课程的学分占比达7.78%。综合类大学在跨学科基础必修课、跨学科基础选修课以及学科专业选修课中开设了概率统计基础、小学科学知识教学等其他学科类课程,学分占比为7.34%,而且上述两类课程从大一到大四都有开设。

最后,有趣的一点是,在“学会教学”方面的教学能力、技术融合和班级指导维度以及“学会发展”方面的自主学习维度,大四、大三和大二职前小学教师的得分率没有显著差异,但都显著高于大一职前小学教师(F=7.40,p<0.001,η2=0.03;F=4.01,p<0.05,η2=0.02;F=3.39,p<0.05,η2=0.02;F=6.02,p<0.001,η2=0.03)。

“学会教学”方面的年级差异与分科模式的学科教学和教育实践类的课程设置有关。已有研究发现,在教师培养过程中,学科相关课程以及教育实践类课程对职前教师评价自身专业素质的贡献最大[23]。相对于全科模式,分科模式更强调培养职前小学教师的学科教学知识和教学能力。通过调查了解到采用分科模式的2所大学从大二学年陆续开设学科教学设计、教师职业技能训练、教育实习等课程,一直持续到大四学年。相比大一职前小学教师,大二职前小学教师在“学会教学”方面的得分率显著提高,而大二、大三、大四职前小学教师的得分率却没有显著差异。因此,其学科教学和教育实践类课程的有效性与连贯性有待提升。侯小兵的研究发现教学实践课程对师范生评估自身的教学设计、教学实施和教学反思能力会产生负面影响[24]。不过,这也与课程内容、授课方式、学生的学习投入等有关,值得进一步研究。

自主学习维度的年级差异可能与近年的专升本及考研热有关。通过调查了解到采取分科培养模式的学校分别属于专科大学、二本大学,其培养的职前小学教师为提高学历和就业竞争力,专升本和考研成为他们毕业后主要的选择。由于专升本及考研的竞争压力大,加上这2所学校的职前小学教师在学习基础方面相对薄弱,他们往往从大二就开始准备相关的考试。因此,相对于大一职前小学教师,大二职前小学教师的自主学习能力明显提高,而从大二到大四,职前小学教师的自主学习能力虽有些许提高,但年级差异并不显著。

由上述研究结果可知:

第一,在知识整合维度,无论是全科培养模式下的部属师范大学和省属师范大学,还是分科培养模式下的市属师范大学和综合类大学,职前小学教师在培养目标达成度各维度上的得分率均随年级升高而提高。部属师范大学的年级增长最明显,培养成效最好。这与部属师范大学重视培养学生跨学科的深厚知识基础,在课程设置方面突出理论与实践课程的融合互补有关,同时也说明部属师范大学培养目标与课程设置具有一致性,因此,其课程设置具有一定的借鉴价值。

第二,在“学会教学”方面,部属师范大学的培养成效最好。尽管省属师范大学、分科模式下的市属师范大学在教育实践类课程上的学分比重均高于部属师范大学(详见表 5),但通过以上研究发现,在“学会教学”方面部属师范大学的培养成效最好。已有学者研究发现,职前教师在教育实习中的授课课时对其专业素质的积极影响存在阈值效应[23]。由此观之,首先,相较于教育实践类课程开设的量,其开设的质以及开设的时机更为重要。其次,校内专业教师的支持和实习学校指导教师的支持影响职前教师对自身教学能力的判断[25-26]。换言之,教育实践类课程的内容、开设方式、开设时间以及专业教师和实习指导教师的指导方式等都会影响职前教师教学能力的发展。再次,部属师范大学在“学会教学”方面的培养成效最好,这与部属师范大学重视教育理论课程有关。由表 5可知,相较于其他学校,部属师范大学的教育理论课程占的学分比重最大。舒尔曼(Shulman)早就指出“专业知识根植于学术知识基础”[27]。可以说,教育理论知识是支撑教学实践的根本性力量,它对于教学实践的意义与价值无可置疑,而真正需要探讨的是“用哪种理论、需用多少、以什么方式用、为谁而用、何时何地用”[28]。当然,教育理论课程的学分占比与培养目标有关。部属师范大学的优势学科之一是教育学[29],其小学教育专业的目标定位是培养具备未来教育家潜质的小学全科教师,其课程设置尤其重视教育理论。相对来说,其他学校更加重视培养职前小学教师的教学能力,重视教育技能类课程,其目标定位是培养应用型小学教师。尽管各校的培养目标不同,但各校都非常重视人才培养的质量,注重教育理论课程与教育实践课程的融合①。

① 教育理论课程指教育概论、中外教育史等;教育实践课程指直接培养职前小学教师教学能力的课程,包括“三笔字”、教育实习与见习等;学科课程包括学科理论、学科教学课程。分科模式的课程占比以市属师范大学为例,在其他类课程中艺术类课程占比为7.78%。

总而言之,以部属师范大学为代表的全科模式培养成效最好,其次是市属师范大学和综合类大学为代表的分科模式,以省属师范大学为代表的全科模式的培养成效最差。可见,相对于分科模式,以部属师范大学为代表的全科模式更有成效,可以为我国探索小学教师全科培养模式提供实践参考。但是,目前多数招聘单位更青睐于分科模式培养出来的具有精深学科专业知识的小学教师。因此,在我国当前的发展阶段,如何提升分科模式的培养成效是小学教师培养中亟待解决的问题。

一. 职前小学教师培养成效的整体情况分析

二. 职前小学教师全科与分科培养模式的培养成效比较

1. 职前小学教师全科模式培养成效

2. 职前小学教师分科模式培养成效

-

从整体来看,我国职前小学教师培养成效的各个方面并不均衡,师德规范、技术融合、班级指导、综合育人与合作交流维度的培养效果较好,知识整合、自主学习和反思研究维度的培养成效并不理想,而且教学能力与反思研究能力的融合性较差。不同年级的职前小学教师在教育情怀、教学能力等多个维度的表现存在显著差异。教育情怀受见习和实习的影响波动较大,而教学能力随着年级的升高而逐渐提升。以部属师范大学为代表的全科模式的培养成效最好,其职前小学教师培养目标的达成度随年级的升高而明显提高。以省属师范大学为代表的全科模式和分科模式培养成效并不理想,其职前小学教师在教学能力、技术融合等维度的年级变化较小。

针对上述问题,本研究从课程体系建设、学习共同体的打造以及课程评价等角度进一步探讨职前小学教师培养成效的提升路径。

-

20世纪80年代后,融合多元的课程理念被学者广泛认可[30]。为提高职前小学教师的知识整合与反思研究能力,促进教学能力与反思研究能力的融合,职前小学教师培养的课程体系应体现多元融合的特点。具体来说,第一,构建理论课程与实践课程融为一体、相互促进的课程模块。一方面,基于实践课程掌握理论知识,开展反思研究,即在学习理论课程时,贯穿对实践场域中真实问题的思考,养成批判反思的习惯;另一方面,通过理论课程与反思研究积累实践技能,即利用相关理论解决教学中的实际问题,展开研究性学习,从而帮助职前小学教师形成跨学科知识结构,培养反思意识以及教育教学研究能力。第二,打造有助于教学与研究的环境,以多种方式促进职前小学教师教学与研究的融合,提高知识整合能力,如鼓励职前小学教师申请科研项目,组织实践研究小组,结合课程内容开展小课题研究,举办成果交流会等。需要注意的是,无论哪一种方式,都要兼具适度挑战与有效支持,如此一来,才能激发职前小学教师学习和研究的兴趣与动力,提高学习质量[31]和研究能力。

-

有研究指出,师范生学习共同体有助于提高师范生的自主发展和主动学习能力,其基本特征包括:以共同愿景为总纲领,以同伴互助为核心,以专业成长为目标,以导师支持为条件[32]。温格(Wenger)曾说“共同事业并不意味着每个人都有同样的信念或对每件事都持有相同意见”,相反,成员之间的多样性、成员之间的分歧应当成为共同体发展的重要动力[33]。因此,师范生学习共同体内部成员的差异性不仅不是障碍,反而可以作为一种资源,将不同成员的发展需求纳入集体规划中,通过协商建立共同的愿景,促进学习共同体持续发展[34]。本研究发现职前小学教师在教育情怀、教学能力、反思研究等维度的达成度存在显著年级差异,因此,职前小学教师的培养可以在导师制的基础上,建设跨年级的梯队式学习共同体,以提高职前小学教师在教学、研究等方面的自觉性与主动性。具体来说,梯队式学习共同体以树立专业发展意识、制定专业发展规划、组织专业发展实践、实现自我专业成长为共同愿景,由4个年级的师范生及导师组成。首先,明确学习小组内师范生的共同诉求,如怎样提高教师的职业认同、如何设计一节“好课”、如何开展关于课堂教学的研究等;其次,以协作学习的方式回应诉求,解决问题;再次,在学习小组内部无法解决问题的时候,可向导师寻求一定的支持。导师不仅要为共同体成员提供学习和研究方面的帮助,也要培养成员们的独立思考能力、主动探究意识和批判性思维[35]。

-

课程一体化水平评价是运用规范、系统的分析方法研究课程系统组成要素之间的匹配或协调的程度[36],是教育目的顺利实现的保障。本研究发现,在教学能力、技术融合、班级指导等维度,相较于部属师范大学的全科模式,以省属师范大学为代表的全科模式和分科模式的培养成效不理想,表现为尽管这些学校在不同的年级均安排了相应的课程,但是职前小学教师培养目标达成度的年级变化不大,暴露出其课程设置的有效性、连贯性存在问题。另外,由前面分析可知,部属师范大学全科模式的培养成效与其课程设置强调梯度式推进与有效整合有关。因此,为提升课程的衔接水平,有必要对相关课程的“一体化水平”进行评价。针对课程一体化水平的评价可以从横、纵、深3个维度来考量。所谓“横”指的是要评估不同课程的目标、课程内容以及教师教学的横向关联。所谓“纵”是指不同年级的课程目标、课程内容、教学方法等的纵向贯通。所谓“深”指的是教师的教学是否提供了学生深度参与、深度学习、深度思考的机会。课程一体化评价可以为教师教育课程改革提供循证依据,进而打造螺旋式进阶课程体系,促进职前小学教师培养成效随着年级的升高而显著提高。

下载:

下载: