-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

人居环境这一概念最早可追溯至西方,其理论基础由希腊著名学者萨迪亚斯所创立的“人类聚居科学”奠定. 构成人居环境的基本要素包括人类、自然环境、社会结构、建筑与城市,以及交通和通信网络. 吴良镛院士结合实际情况,构建了具有中国特色的人居环境科学体系. 他强调人居环境质量受到多重因素的影响,其中人类活动的影响最为显著. 在此基础上,他进一步总结出人居环境的“五大系统”:自然系统、人类系统、居住系统、社会系统以及支撑系统[1-2]. 这五大系统理论不仅为后来的学者提供了深入研究的切入点和分析框架,也为本研究的指标体系构建提供了坚实的理论基础.

目前,我国乡村人居环境研究主要集中在建设规划[3]、质量评价与提升策略[4]、空间格局演变[5-6]等方面. 其中,研究乡村人居环境质量评价与提升策略具有重要现实意义. 在研究方法上,主要有3S技术[7]、熵值法[8]、因子分析法[9]等主流方法. 也有学者通过构建空间耦合模型[10]、DPSIR模型等来研究人居环境[11]. 从研究尺度上看,乡村人居环境质量评价涉及全国[12]、省域[13]、市域[14]、县域[15]等不同尺度,但村域等微观尺度的定量研究成果相对较少. 由于不同尺度地区在区位、经济、社会、文化等方面存在明显差异,以村为单位探究微观尺度乡村人居环境质量能够更真实地反映乡村现状,更具现实意义[16]. 目前我国数据资料多按行政区划进行统计,各类统计年鉴等数据库的最小统计单位为县级,基于村级单位实际调研数据的研究相对较少[17].

改善乡村人居环境是党中央、国务院作出的重大决策部署,也是乡村振兴战略的重要内容[18]. 在乡村振兴背景下,乡村人居环境整治面临的重难点是城市与农村之间发展“不平衡、不充分”的问题[19]. 西部地区作为我国乡村振兴战略的主阵地、农村人居环境整治5年行动的主攻区[20],研究其乡村人居环境具有重要意义. 目前对我国西部人居环境的研究多从宏观层面入手[21],省域研究主要以四川、重庆为主,对甘肃等地的关注相对较少[22]. 考虑到西部地区的内在差异,进行更全面的研究尤为重要. 为此,本研究选取甘肃省永靖县122个村作为研究对象,采用全排列多边形综合指标法求综合权重[23-24],以避免人为主观判断. 结合3S技术,利用ArcGIS 10.4等软件,对甘肃省永靖县人居环境的发展水平进行评价,并分析其空间格局、影响因子及形成机制. 本研究旨在为甘肃省永靖县人居环境整治提供有益的建议.

全文HTML

-

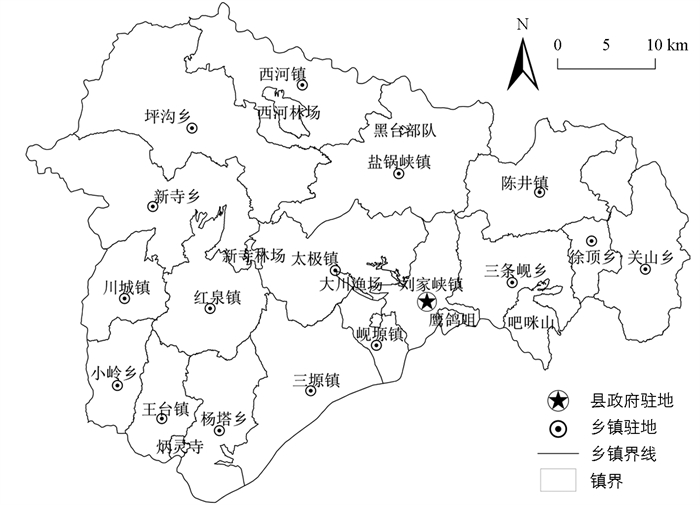

永靖县(35°47′-36°12′N,102°53′-103°39′E),隶属甘肃临夏回族自治州(图 1). 永靖县境内地形复杂,高低悬殊,山川河谷交错纵横. 最低处盐锅峡(1 563 m)与最高处八楞山(2 851 m)高差1 288 m,地势东高西低,黄河两岸有发育较完全的丹霞地貌. 全县共辖17个乡镇122村,总面积1 864 km2. 永靖县地下水资源储量小,自产地表水仅2 582.2万m3,人均自产水资源不到全国平均水平的1/20. 水资源短缺是制约黄河流域高质量发展的最大因素[25]. 为深入贯彻落实乡村振兴战略,永靖县政府2018年印发的《政府工作报告》中对人居环境质量提升工作作出部署. 目前人居环境建设取得不俗成效,但仍然存在资源利用不足、村庄布局混乱、经济建设滞后等问题[26].

-

以甘肃省永靖县122个行政村为研究对象. 课题组于2022年12月对永靖县122个村进行实地调研和问卷收集,调研对象包括村民、村干部、乡镇干部等,数据资料包括第七次全国人口普查资料、政府部门非保密资料.

-

指标的选取参考吴良镛院士“五大系统”理论[27-28]以及相关专家学者的研究成果[29-31],经过实地考察,结合甘肃省永靖县实际情况,构建基础设施、公共服务、居住条件、环境卫生4个维度人居环境测度指标体系(表 1),包含到县城车程、村卫生室看病总人次占村民总数比、生产便道等17个二级指标[32]. 为减少人为主观性,采用全排列多边形综合指标法进行评价[33].

1) 基础设施. 基础设施是为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施,是用于保障国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统. 研究选取到县城车程、3.5 m宽村级公路、通自来水户数占比和人均基础设施建设费用4个指标. 到县城车程可以同时反映交通设施的完善程度和地区区位条件,3.5 m宽村级公路可以反映微观的村级单位之间交通设施状况. 甘肃省永靖县水资源相对匮乏,人均自产水量不足全国人均水平的1/20,通自来水户数占比可以反映永靖县供水系统完善程度. 人均基础设施建设费用可以从整体上体现永靖县每一个村级单位基础设施建设投入状况.

2) 公共服务. 公共服务是为满足公民的生存、生活、发展等社会性直接需求提供的公共产品,如公办教育、公办医疗等. 研究选取全村居民参加该年医保比例、村卫生室看病总人次占村民总数比、慢病签约服务人数比例和本村校舍人均占地面积4个指标. 全村参加医保比例可以表明该地区医保政策效果和居民享有医疗保障的比例. 村卫生室看病占比指的是该年村民在卫生室看病总人次与该村居民总数之比,该比例越高则说明越多村民愿意在该村卫生室看病,可以说明村卫生室在医疗资源配置和服务质量方面有一定的优势,以及该村卫生室在村民中的信任度和认可程度比较高. 慢病签约服务人数比例指的是该村该年慢病签约服务人数与该村村民总人数的比,慢性病管理是医疗体系中的重要组成部分,医生通过个性化签约服务为慢性病患者提供更加高效、便捷的服务,以控制病情、减少并发症,提高生活质量. 慢病签约服务人数占比越高,越能说明该村在慢病管理和预防方面建设水平高,也说明该村村民对慢性病预防意识较高. 本村校舍人均占地面积指的是本村留守儿童人均拥有的校园占地面积,由于永靖县大部分村只有小学,中学及以上一般需要到乡镇及乡镇以上区域就学,所以选取小学校园作为衡量指标. 该指标可以反映包括教学楼、操场、绿化带等的建设程度,这个数值可以衡量学校规模、环境及教育教学设施水平. 该数值越大则说明教育设施越完善.

3) 居住条件. 居住条件指标包括脱贫攻坚期本村累计农户卫生厕所改建数量占比,生产便道,2016年以来排查出C级、D级危房数量,人均住房面积,全村砖混结构住房比例5个指标. 卫生厕所改建可以减少农村生活污水排放和垃圾生产量,促进环保和提高居民健康水平,是乡村振兴战略中的重要举措. 脱贫攻坚期本村累计农户卫生厕所改建数量占比越高,说明当地政府对农村卫生环境重视程度越高,居住环境改善越明显. 永靖县村民主要从事传统农耕和养殖活动,生产环境较为落后,为了方便生产,农住合一现象非常普遍. 生产便道建设不仅可以改善居住环境,减少农住合一现象,还可以改善村内交通状况. 2016年以来排查出C级、D级危房数量说明该地区存在一定数量整体或者局部安全隐患的居住建筑,数量越多说明该地区目前居住环境危险隐患越大,该村居住条件基础越差,由于整治改造需要时间和大量的资金投入,所以短时间内并不能完全解决. 人均住房面积可以反映农村居民居住条件和生活质量. 砖混结构相对传统土坯等结构建筑,更安全耐久. 全村砖混结构住房比例高说明该地区经济发展水平好,居民有经济条件进行大规模住房建设和改造.

4) 环境卫生. 环境卫生包括本村人均垃圾桶个数、本村人均农药使用量、本村人均保洁员数量、本村人均公共卫生厕所数量4个指标. 本村人均垃圾桶数量表明该地政府重视环境保护和垃圾投放等改善村容村貌方面的投入. 本村人均农药使用量说明当地农药污染强度,该指标越高则负面影响越大,说明当地缺乏有效替代措施和技术,只能依靠大量施用农药来防治害虫和促进增收. 本村人均保洁员数量可以体现政府的环境保护措施以及增加就业岗位的措施. 公共卫生厕所可以方便居民使用,减少粪便污染.

-

全排列多边形综合指标法因避免权重赋值的特点为许多学者采用,该方法能同时考虑单项指标和综合指标,还能兼顾静态分析和动态趋势,避免了主观性带来的偏差,评价精度与实际的契合度都很高[34-35].

原理是将n个指标进行标准化,将这些指标的上限值作为半径,构成一个中心n边形,该n边形的顶点是n个指标的首尾相连的全排列,n个指标可以构成(n-1)!/2个不规则中心n边形,综合指数的定义是所有不规则多边形面积的平均值与中心多边形面积之比.

标准化公式如下,采用双曲线标准化函数:

其中:Ui为指标中的最大值,Ti为指标中的临界值,Li为指标中的最小值. 公式(1)用于正向化指标,公式(2)用于负向化指标. 因为研究的是永靖县境内人居环境优良程度的相对值,因此临界值Ti取平均值.

综合指数计算公式如下:

其中:Si为第i个指标的标准化值,Sj为第j个指标的标准化值,S为综合指标,S∈[0, 1].

-

空间自相关分析法是研究在特定区域内的变量观测值之间相互依赖程度的一种方法,主要包括全局空间自相关和局部空间自相关[36]. 全局自相关描述在永靖县全域人居环境指数的空间关联和差异特征;局部自相关描述永靖县域内子区域的空间关联和空间差异. 以下为全局莫兰指数(Global-Moran' I)和局部莫兰指数(Local-Moran' I)计算公式:

其中:n为研究区域单元个数,xi为空间位置i的观测值,xj为空间位置j的观测值,S2为综合得分的方差,wij为空间权重,即如果两个区域具有公共边界或者节点则取权重为1,否则为0. 莫兰指数取值范围为[-1, 1],大于0则为正相关,小于0为负相关,若值为0则为随机分布.

-

地理探测器模型是王劲峰空间分析小组提出的探测和利用空间分异性的一组统计学方法[36]. 该模型可有效减少传统统计学方法处理地理数据的误差. 空间分异力大小用q值衡量,q值取值范围为[0, 1],q值越大代表解释力越强. 影响因素一般是类别变量. 地理探测器有分异及因子探测器、风险探测器、交互作用探测器、生态探测器4个模块,利用分异及因子探测器和交互作用探测器探究影响甘肃省永靖县人居环境质量的主要因素. 分异及因子探测器的表达式为:

其中,Nh为在因素a的类型h内的样本数,N为在整个研究区内的所有样本数量,L为因素a的分类数量,σ2为整个区域的离散方差. q值越大,说明因素a对人居环境空间分布影响力越大.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源与处理

1.3. 研究方法

1.3.1. 构建综合评价指标体系

1.3.2. 全排列多边形综合指标法

1.3.3. 空间自相关分析

1.3.4. 地理探测器模型

-

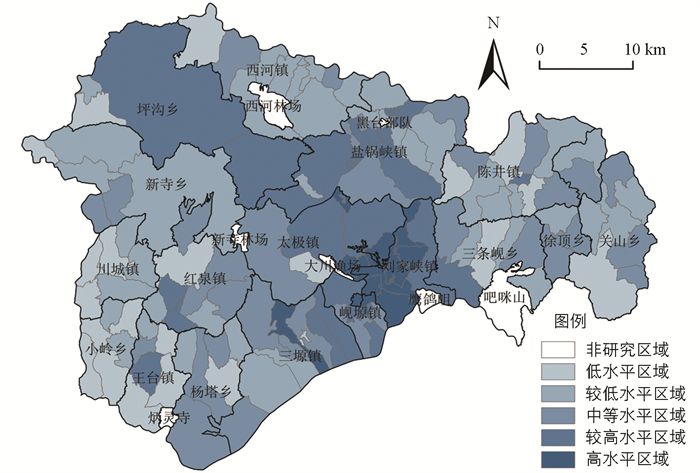

运用全排列多边形综合指标法,计算出甘肃省永靖县人居环境质量综合指数S为0.175,处于较低水平,全县仅6个镇人居环境指数高于平均值. 刘家峡镇指数最高,为0.279;小岭乡指数最低,为0.127. 全县呈现沿刘家峡镇—坪沟乡为高值,向两边乡镇逐渐降低,各乡镇区域差异明显的特点(图 2). 产生永靖县人居环境差异的原因主要是地理位置和资源禀赋,永靖县各乡镇的地理位置对其人居环境质量产生了显著影响. 靠近县城的乡镇,如刘家峡镇、太极镇和岘塬镇人居环境质量相对较高. 相反,远离县城的乡镇,如小岭乡、川城镇和王台镇人居环境质量相对较低.

永靖县人居环境质量空间格局主要呈现3个特点:一是总体水平低,区域差异明显,只有10.70%的村人居环境指数处于高水平,城北新村人居环境综合质量指数最高,为0.331,59.80%村级单位人居环境质量处于较低水平. 二是沿刘家峡镇—坪沟乡线向两边递减趋势,刘家峡镇—坪沟乡线综合指数平均值为0.241,该线左侧综合指数平均值为0.156,右侧综合指数平均值为0.165. 三是高值区域和低值区域均存在明显聚集. 这些村可以分为3类:第一类是临城周边村,例如刘家峡村、罗川村、城北新村等,这类行政村靠近城区,区位优势明显,由于中心城市的带动,城乡之间联系紧密,所以在基础设施建设、公共服务提供等方面水平较高,很大程度上促进这类乡村人居环境质量的提升,研究结果表明这类村庄人居环境综合指数都比较高. 第二类是资源优势村,这类村庄在土地资源、水资源、生物资源、矿产资源等方面具有优势,能促进当地经济发展和人居环境建设. 这类村庄的典型代表就是坪沟乡,坪沟乡位于黄河三峡北岸,属于黄土高原过渡带,气候温和湿润,阳光充足,雨量充沛,环境优美. 如位于坪沟乡罗山村的罗家沟峡谷是当地热门景点,旅游业发展带动当地经济发展,同时也增加政府财政收入,该地区基础设施建设完善,人居环境质量较高. 幸美村、红岘子村等村庄都属于资源优势村,人居环境质量综合指数也较高. 第三类是资源匮乏型村落,这类村落通常既没有区位优势,也没有资源优势. 这些村庄通常表现为自然资源不足、基础设施落后、生态环境脆弱,导致经济发展滞后,人才流失严重、村落“空心化”矛盾凸显,乡村发展基础差、动力不足,这一系列问题导致人居环境建设水平低. 永靖县大部分村庄属于此类. 同时有部分村庄同时拥有区位优势和资源优势,比如刘家峡村、上古村、下古村等,这类的村庄人居环境指数都是高值.

-

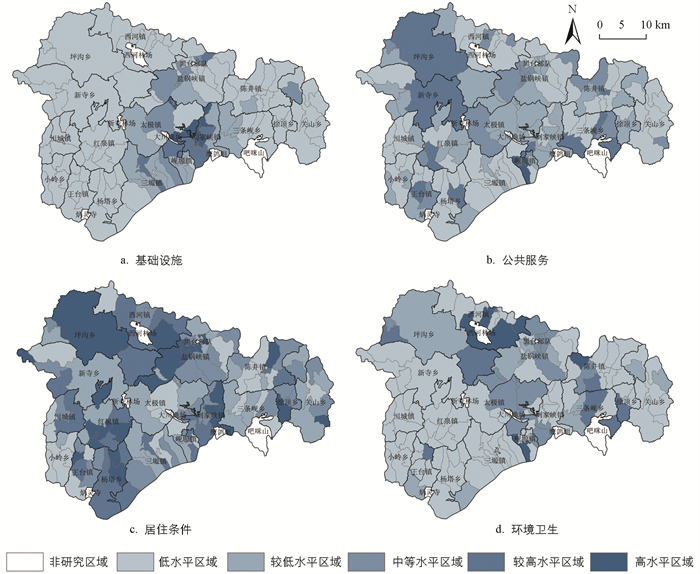

从基础设施、公共服务、居住条件和环境卫生条件4个维度来看(表 2),单个维度空间格局分布呈现出各自的特点,基础设施维度是低水平村占比最高的维度,居住条件维度较为平均(图 3).

-

永靖县的基础设施维度综合指数较低,平均值为0.026. 基础设施处于低水平的村占比高达70.49%,而中等水平及以上占比总和仅12.30%. 基础设施指数低于平均值的村多达105个,占比86.1%. 最高值是太极镇的上古村,最低值是川城镇的下岭村. 基础设施是受区位影响最大的维度,可以看出明显的近城区值高,远城区值低的特点(图 3). 永靖县政府2018年开始部署“6873”交通突破行动,开发沿围绕永靖县城区的盐锅峡镇—刘家峡镇黄河经济带风情线,大力发展主骨架公路、旅游公路,这些路线对永靖县周边乡村经济发展助力明显. 此外“6363”水利保障行动也顺利开展,永靖县城区及周边乡镇实现饮用水全覆盖. 远离永靖县城区的乡镇交通建设投入少、政策通达度低,所以基础设施建设水平指数很低.

-

永靖县公共服务发展呈金字塔状,从低水平到高水平村占比依次为46.72%、31.15%、12.29%、8.20%和1.64%. 处于高水平的只有刘家峡镇的罗川村和岘塬镇的刘家村. 公共服务受资源禀赋影响较为明显,坪沟乡、新寺乡、岘塬镇等公共服务指数高的地区均有一定的自然资源优势,例如坪沟乡和新寺乡都有丰富旅游资源,岘塬镇土地资源优质,每年都能种植数量可观的无公害蔬菜. 资源优势能增加地方财政收入、促进经济增长与就业,经济增长和人口增长会带来公共服务需求增长,政府会投入更多资源来满足公共服务需求.

-

永靖县的居住条件指数为0.360,最高指数是杨塔乡的0.502,最低的是小岭乡的0.189.

居住条件指数处于低水平的村占比3.28%,主要分布在高坪村、大地坪村和高白村. 中等及以上水平村占比68.03%,全县内分布较为平均. 永靖县全域内居住环境的改善都非常明显,这得益于“十三五”期间政府开始大力整治村庄居住环境. 永靖县政府在2022年末之前完成农村房屋抗震结构改造1 500余户,易地搬迁3 000余户,危房清零工程和居住环境改善工作长期持续,除了少部分地区,永靖县大部分地区居住条件良好.

-

永靖县的环境卫生指数为0.124,最高值出现在西河镇的陈家湾村. 处于平均水平以下的村占68.04%,低水平村占比高达59.02%. 环境卫生同时受到区位因素和资源禀赋的影响,高值沿刘家峡镇—盐锅峡镇—三条岘乡分布,这3个乡镇均处黄河流域,位于黄河之滨. 永靖县开发八盘峡镇—盐锅峡镇—刘家峡镇黄河流域经济带,重点打造“丝路明珠黄河三峡”旅游项目,该地域经济发展水平较高. 旅游城市会更加注重地方规划和管理,为了吸引游客,旅游区域会更加注重环境卫生,为游客提供更好的体验.

2.1. 人居环境质量测度结果及空间格局分析

2.2. 各维度空间格局分析

2.2.1. 基础设施

2.2.2. 公共服务

2.2.3. 居住条件

2.2.4. 环境卫生

-

基于Geoda软件,利用公式(4)计算出永靖县2022年人居环境质量全局莫兰指数为0.266.对其进行显著性检验,计算出Z值为5.12,大于2.58,p值小于0.01,表明在此水平的差异有统计学意义. 结果显示永靖县人居环境质量综合指数空间分布存在集聚效应,人居环境综合指数高的村与人居环境指数低的村在地理空间分布上存在显著集聚.

由于全局莫兰指数仅能判断永靖县全局人居环境区域性差异,无法显示村内部空间的集聚格局,所以利用公式(5)对永靖县122个村人居环境进行自相关分析,通过莫兰散点图、LISA图和热点图进行分析.

-

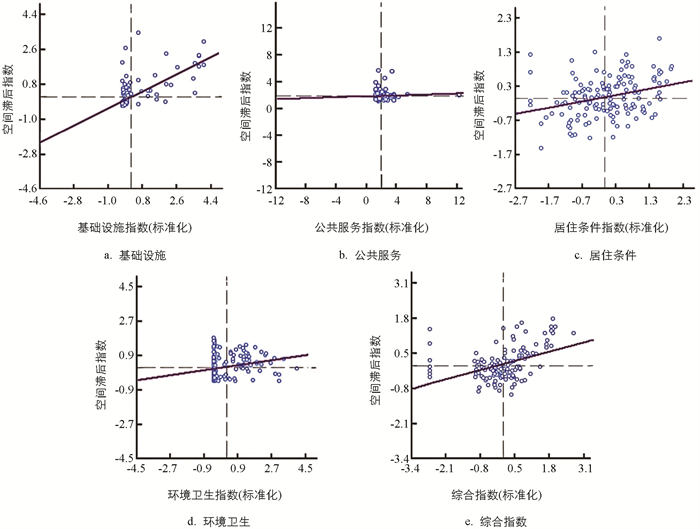

研究结果显示(图 4),人居环境质量综合指数维度莫兰指数为0.266,表明存在一定的空间正相关性. 其中,约32%村落在第一象限,主要分布在刘家峡镇—盐锅峡镇连线上,呈现H-H集聚;约35%村落在第三象限,分布在永靖县西部的乡镇,呈现L-L集聚. 同时,约13%村落在第二象限,约20%村落在第四象限,表现出空间差异. 从各维度来看,基础设施、公共服务、居住条件和环境卫生对应的局部莫兰指数分别为0.496、0.035、0.189、0.143.

-

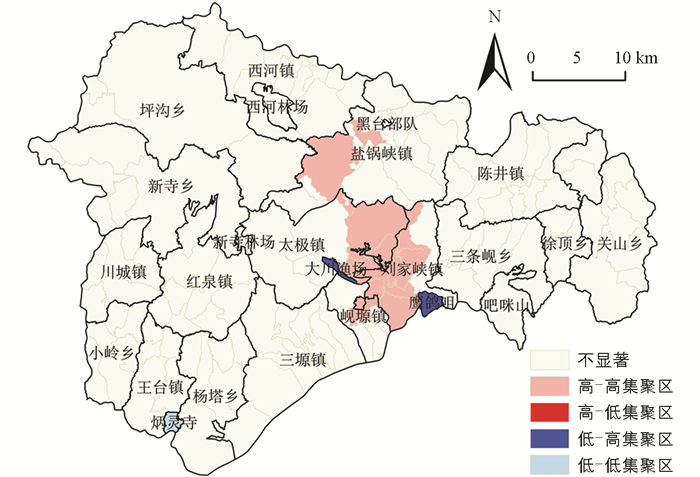

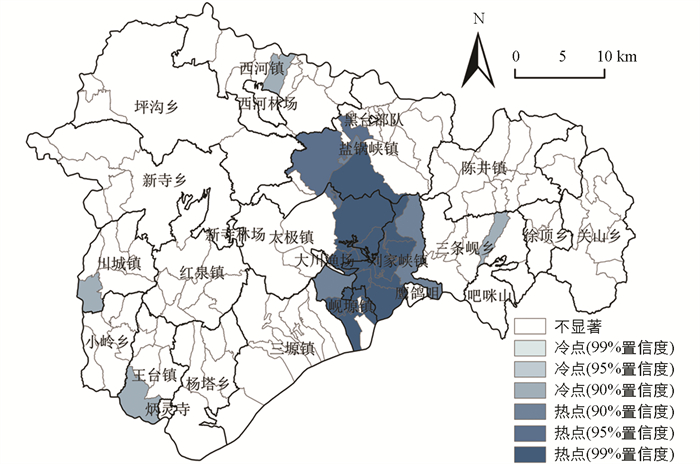

为了进一步验证并更加直观看出集聚性特征,运用ArcGIS 10.4中的热点分析与聚类和异常值分析,并进行可视化表达. 结果表明,永靖县县域LISA图(图 5)和冷热点图(图 6)的高值中心(H-H)和低值中心(L-L)分布基本吻合. 在LISA图和冷热点图中高值都是围绕永靖县城区集聚,在LISA图中高值集聚中心有16个,冷热点图中集聚中心有12个,全部分布在刘家峡镇、太极镇和盐锅峡镇.

结果显示,永靖县人居环境质量综合指数和各维度在一定程度上均存在集聚现象,且空间格局以永靖县城区为中心高值集聚明显. 可以看出永靖县人居环境影响最大的因素是区位,靠近主城区的村庄人居环境发展更好. 靠近主城区城市辐射效应明显,主城区作为中心具有强大的人口、资本、技术等要素集聚能力,同时也会产生巨大的辐射效应[37]. 这些辐射效应会带动周边乡镇的发展,使得这些乡镇在基础设施建设、公共服务、产业发展等方面得到更多的机会和资源,从而提升人居环境的质量. 同时靠近主城区交通更加便捷,有利于乡村的经济发展和人居环境改善. 为了推动城乡一体化发展,政府通常会制定一系列的城乡规划政策,如加强农村基础设施建设、提高公共服务水平、推进农村产业升级等. 靠近主城区的乡镇通常会受益于这些政策的支持,从而在人居环境改善方面得到更多的帮助和扶持. 靠近主城区的乡镇由于人口相对较多,社会经济条件较好,当地居民对于人居环境改善的意愿和能力也相对较强,这样的社会参与有利于推动当地的环境治理和可持续发展,从而提升人居环境的质量[38].

3.1. 莫兰散点图

3.2. LISA集聚与热点分析

-

利用地理探测器对17个综合指标进行空间探测分析(公式(6)),从结果中筛选出置信度大于95%且对永靖县人居环境影响力较大的指标(表 3),分别为到县城车程时间(X1)、通自来水户数占比(X2)、全村居民参加该年医保比例(X3)、本村校舍人均占地面积(X4)、本村人均住房面积(X5)、全村砖混结构住房比例(X6)6个指标. 计算得到各因子对人居环境质量指数决定力q值分别为0.132、0.272、0.341、0.180、0.244、0.268,说明各因子对永靖县人居环境质量均有一定程度的影响,其中影响最大的3个是全村居民参加该年医保比例(X3)、通自来水户数占比(X2)和全村砖混结构住房比例(X6).

-

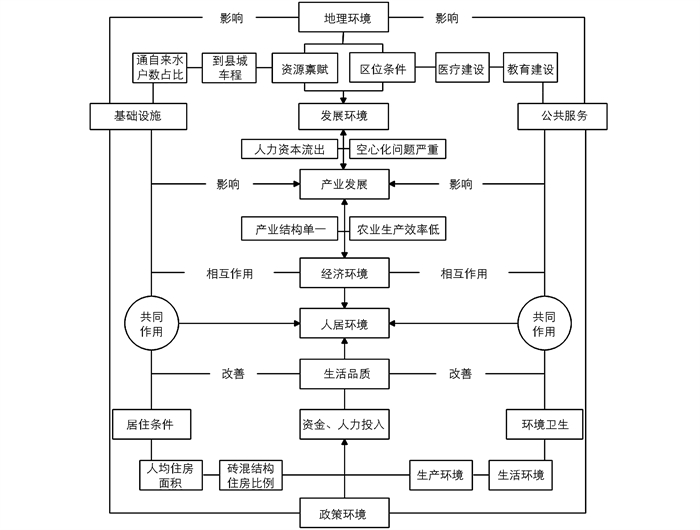

研究结果表明,基础设施、公共服务、居住条件和环境卫生都对整体人居环境质量及其空间格局有很大影响(图 7),各维度集聚效应明显. 4个维度指标受到地理环境、经济环境和政策环境的影响,各因素之间相互作用、相互影响. 其中影响力最大的因子分别是到县城车程时间(X1)、通自来水户数占比(X2)、全村居民参加该年医保比例(X3)、本村校舍人均占地面积(X4)、本村人均住房面积(X5)、全村砖混结构住房比例(X6)6个指标.

地理环境作为人类生存的基础,对于一个地区的产业结构、经济增长以及人居环境都有直接影响[39]. 同时,地理环境还影响基础设施、公共服务以及政策环境,进而对人居环境产生影响[40]. 地理环境包括资源禀赋和区位条件,而永靖县各乡镇在这两方面存在较大的差异,导致各乡镇的人居环境维度和整体质量呈现出明显的差异. 具体来说,资源禀赋好、区位条件优越、靠近行政中心的乡镇,其人居环境质量指数较高;而资源禀赋差、区位条件不利、远离行政中心的乡镇,其人居环境质量指数则较低. 对于甘肃省永靖县而言,地理环境对乡村人居环境的影响尤为显著. 例如,通自来水户数占比和到县城的车程属于基础设施建设,而这些设施的建设受到地理环境和经济环境的影响,不利的地理环境和经济滞后都会制约基础设施建设. 在公共服务维度上,全村居民参加医保比例和本村校舍人均占地面积是影响最为明显的因子,这两个因子主要反映了医疗和教育两个方面的建设水平.

资源禀赋影响了基础设施、公共服务等的建设难度,同时也会限制经济发展水平[41]. 永靖县境内海拔在1 560~2 851 m,地形以山地和高原为主,海拔起伏大,地理环境特征导致县域内地域广阔但大部分地域没有办法当作建设用地,所以居民点分布散落,大大增加了基础设施建设难度. 基础设施建设的滞后,尤其是交通设施的不完善,严重制约了永靖县的经济发展. 永靖县各乡镇之间、与其他县之间可及性较弱,县域内交通联网路线不发达,电商、快递、旅游业等产业难以持续发育. 交通便捷程度低还严重阻碍了地区信息、技术和资金等在区域内以及与外界的交流互动,不利于生产要素集聚,区域内居民进入市场、获取公共服务等机会受限,使该区域长期与外界隔离,经济发展会长期受到抑制[42]. 永靖县交通水平低、就业机会少,发展环境劣势导致人力资本大量流出,空心化问题严重,从而限制产业发展,所以大部分地区没有新兴产业,仍以传统农业为主要经济来源. 与此同时耕地资源少,耕地破碎化严重、耕种难度大等问题限制农业发展[43]. 永靖县地处青藏高原和黄土高原过渡地带,极端温度可达零下14度,全年降水量少,县域内农作物灌溉主要依赖刘家峡水库和黄河浇灌,水资源匮乏导致远离水源的区域农业发展滞后. 极端低温也对农作物的生长产生不利影响,导致农业生产效率低. 同时农业现代化程度低会导致农药使用不规范,滥用农药必然致使环境卫生受损[44]. 永靖县内产业结构较为单一,发展潜力不足,人力资本流出,大量劳动力外出寻求发展机会,且这些劳动力多为18~50岁的青壮年,农村留守人口多为老弱病残,受教育程度低、劳动能力弱,农业现代化程度受到极大影响.

区位条件影响经济发展水平、政策扶持力度和政策通达程度,越靠近行政中心,所享受到的城市辐射效应和正向带动效应就越明显[45],获得的发展机会越多也越容易,同时受到政府政策扶持和资金支持的可能性和力度会更大. 在永靖县人居环境的发展中,区位条件和资源的作用表现得尤为明显. 县域内各维度指数最高的乡镇均位于永靖县城区周边和黄河流域,即永靖县的行政中心和重点经济建设区. 这得益于这些区域优越的地理条件、丰富的自然资源和较好的基础设施. 与之形成鲜明对比的是,远离永靖县城区和黄河流域的西北部地区,如新寺乡和川城镇等地,由于水源稀缺、自然条件较差,其基础设施和公共服务建设相对滞后,各维度指标评价均处于较低水平. 正是由于这些地区地理环境较差、基础设施和公共服务建设水平较低,使得其难以发展新兴产业,如旅游业等. 这也导致了这些地区的人居环境综合指数较低.

政策环境也是影响永靖县人居环境质量的重要因素,政策环境影响最明显的维度是居住条件和公共服务[46]. 人均住房面积和砖混结构住房比例是代表永靖县居住条件的指标,在影响力上较为突出. 永靖县居住环境是自脱贫攻坚以来改善最为明显的维度. 自乡村振兴战略实施以来,永靖县政府出台了一系列政策文件对永靖县人居环境进行治理,包括垃圾管理、街道铺装改造、农房改造建设、易地搬迁等方面,并且在乡村人居环境改造方面投入了大量资金、技术支持,多方位整治让永靖县乡村人居环境居住条件维度得到极大改善.

然而,尽管居住条件维度得到了极大改善,公共服务方面的建设仍然滞后. 这主要是由于财政、地理环境等因素的制约影响到政策制定和实施. 从调研情况来看,永靖县的医疗和教育水平建设存在许多问题. 首先是医保的覆盖率并未达到100%,部分乡镇的医保覆盖率低,直接影响医保政策的实施效果. 此外,部分乡镇的学生流失严重,教育经费投入不足,且教育资源相对匮乏,仅设有幼儿园和小学. 永靖县的大部分乡镇卫生院也存在设备陈旧、医生文化水平较低等问题,针对疾病的辅助检查手段少,仅能进行血常规、心电图等基础检查,针对疑难杂症的检查及治疗效果有限.

在脱贫攻坚与乡村振兴的进程中,永靖县均高度重视人居环境建设,尤其在居住条件、清洁工程和污水处理等方面取得了显著成效. 然而,公共服务领域的建设,如医疗和教育,相对滞后,医疗场所和校舍等基础设施水平有待提高. 总体而言,永靖县在人居环境整治方面缺乏整体规划和统筹协调,导致各维度治理水平参差不齐. 这进一步引发乡村人居环境发展不均衡、不协调的问题.

4.1. 主导因素分析

4.2. 人居环境质量空间分异形成机制

-

永靖县人居环境综合质量指数得分0.175,平均水平及以下的村占比76.23%,乡村人居环境质量整体水平较低. 永靖县乡村人居环境发展空间格局受到区位条件和自然资源禀赋的影响最大,按照影响因素大致可以将永靖县村庄划分为临城周边村、资源优势村和资源匮乏村3类. 人居环境质量综合指数维度莫兰指数为0.266,存在较为明显的空间正相关性,约32%村落在第一象限,表现为高值集聚,主要分布在刘家峡镇-盐锅峡镇连线上;乡村人居环境质量高的村庄集聚分布在区位优势明显和资源优势突出的区域,永靖县城区及周边和黄河流域经济带是高值集聚区;对永靖县人居环境影响最大的3个指标是全村居民参加该年医保比例、通自来水户数占比和全村砖混结构住房比例.

-

根据前文对永靖县乡村人居环境质量测度及分析可知,永靖县人居环境质量综合指数水平高的区域一部分集中在永靖县城区及周边,另外一部分集中在资源禀赋较好的区域. 大部分村庄人居环境质量水平低,拉低整体人居环境质量水平. 大部分区位条件一般的农村地区人居环境的建设和改善没有得到足够的重视和投入,加上自身资源匮乏,导致整体的人居环境综合指数较低. 此外,这还表明在一定程度上该县在人居环境建设上缺乏整体规划和协调发展. 人居环境是一个系统性的工程,需要从整体出发进行规划和管理,不能只注重局部地区的改善而忽略了大部分地区的改善.

-

根据计算结果,永靖县乡村人居环境各维度发展水平不一致,其中居住条件维度建设最为完善,且全县内居住条件分布平均,指数为0.360,其余3个维度发展非常不均衡. 发展水平最低的维度是基础设施,只有区位优势突出的部分区域属于高值,87.70%乡镇处于较低或低水平. 公共服务低于平均水平的村占77.87%,高于平均值的村仅占9.84%. 环境卫生高于平均值的村占21.30%,集中在刘家峡镇—盐锅峡镇黄河流域经济带.

-

自乡村振兴战略实施以来,甘肃省委省政府出台了多项政策文件支持乡村人居环境改造,有力地推动了永靖县人居环境的整体改善. 然而,人居环境质量综合指数的空间格局受到自然资源、经济发展、区位条件等多种因素的影响,提升难度较大. 基于研究结果,提出以下政策建议:

-

在教育、医疗、产业等多方面发展中,县政府应发挥主导作用,合理配置资源,促进区域协调发展. 针对资源匮乏、远离经济中心的乡村,应重点关注,并根据实际情况制定相关政策,以弥补短板. 例如,加大资金和技术支持等,为人居环境整治提供坚实保障. 同时,应确保规划技术方法的科学性和实用性,解决村民最关心的问题,促进经济、社会和环境的协调发展. 为提高乡村人居环境规划技术方法的科学性和实用性,建议从以下方面进行改进:深入了解乡村的实际情况,包括地理、历史、文化、经济等方面的特点以及村民的实际需求和期望. 通过实地调查和数据分析,为规划提供科学依据. 借鉴先进的规划理念和技术方法,并结合乡村的特点和实际情况,制定适合乡村发展的规划方案. 此外,注重创新和探索,不断优化和完善规划方案. 加强规划实施过程中的监督和评估,及时发现问题和不足,调整和完善规划方案. 注重村民的参与和反馈,让村民成为规划实施的重要力量. 建立完善的规划技术标准和规范,确保规划方案的科学性和实用性. 加强技术培训和交流,提高规划人员的专业素质和技术水平. 注重规划的长远性和可持续性,充分考虑环境、经济和社会因素,实现乡村的可持续发展.

-

基础设施和公共服务是乡村人居环境建设的关键,也是永靖县当前发展的薄弱环节. 因此,将这两者作为重点发展领域尤为重要. 在基础设施建设方面,重点关注乡村道路、供水等基础设施建设,以提升基础设施的覆盖率和质量. 例如,通过改善农村道路交通,加强村庄内外交通联系,促进经济和资源要素的有效流动. 在公共服务方面,制定专项政策,增加财政投入,以完善农村教育、医疗、文化等公共服务设施,并提高服务水平. 例如,改善农村学校的教学条件,提高农村地区的医疗保障水平,为农村居民提供更优质的文化娱乐设施. 此外,促进产业融合发展,结合当地资源优势,发展特色农业、乡村旅游等产业,以推动一二三产业的深度融合. 通过产业发展,增加就业机会,提高农民收入,为人居环境的改善提供经济支撑,保证人居环境治理成果可持续.

-

加大政策扶持力度,出台相关政策支持农民采用环保、生态、绿色技术,鼓励大家积极推广和应用农业技术. 推广生态种植技术,鼓励农民采用生态种植技术,如施用有机肥料、生物农药等,减少化肥和农药的使用量,降低对土壤和水的污染. 发展循环农业,如种养结合、废弃物利用等,实现农业废弃物的资源化利用,提高农业的可持续性. 加强技术培训和指导,政府可以组织技术培训和指导活动,帮助农民掌握先进的农业技术,提高农业生产效率和质量. 同时还可以发展集体经济,建立示范基地和园区,政府通过建立农业示范基地和园区,引进先进的农业技术和设施,展示农业发展的成果和前景,从而引导农民积极参与到农业技术推广中来.

下载:

下载: