-

琴叶风吹楠Horsfieldia pandurifolia Hu.是我国不可多得的特种油料资源植物,种子富含以十四碳酸为主的油脂,是生产防冷凝剂的重要原料,已作为濒危物种记入《中国物种红色名录》[1].琴叶风吹楠由我国植物学家胡先骕[2]命名发表,后来Wilde[3]将其归并入H. prainii后,再与其他几个种建立Endocomia属,Wu等[4]又将H. prainii(包括琴叶风吹楠)归回风吹楠属,分类地位争论较大.琴叶风吹楠在云南热带沟谷雨林中呈斑块状分布,资源量很少,但研究基础薄弱[4-7].

油脂是植物储存的一类营养物质.不同种类植物的脂肪酸组成比较稳定,脂肪酸在植物界中的分布有明显的规律,作为植物化学分类学的指标有重要意义[8].现有理论认为亲缘关系相近的植物类群具有相似的化学物质,云南野生的风吹楠属植物分布区基本重复,它们的种子脂肪酸组成应该具有良好的相似性.据研究报道,云南野生风吹楠H. amygdalina种子油的十二烷酸(12:0)百分比为41.16%,十四烷酸(14:0)为49.29%,滇南风吹楠H. tetratepala的分别为41.54%和39.09%,具有良好的相似性,与许玉兰等[9]和胡永华等[10]报道的数据基本一致.据前人报道,琴叶风吹楠种子十二烷酸百分比为39.60%,十四烷酸为52.20%,许玉兰等[9]却发现成熟种子十二烷酸不足1%,十四碳烯酸(14:1) 为15.60%~27.21%,十四烷酸为60.93~76.58%,两者差异很大[11-12].

油脂形成由遗传和环境共同决定,其中遗传特性决定了质的差异,环境条件往往影响量的差异.同一物种居群间和居群内单株间的遗传差异和表型差异普遍存在.种子油脂形成的时间段主要集中在果实或种子趋近成熟的时期,是个动态的变化过程.由于采种地点、年份和种子成熟度等不同都会使脂肪酸成分测定的数据存在差异,本研究在澜沧江流域按实验设计采集40株琴叶风吹楠大树的53份种子样品,测定脂肪酸成分及百分比,分析其时空变化规律,对琴叶风吹楠的化学分类学研究及油脂开发利用都有重要意义.

全文HTML

-

从澜沧江流域的勐腊县、景洪市、勐海县、澜沧县、双江县调查选定40株琴叶风吹楠大树.琴叶风吹楠果实4~6月份成熟,果皮自然开裂,种子连同假种皮脱落.对5株树(090308,090310,090402,090403,090511)分别于2009年、2010年和2014年从树下拾取成熟脱落种子;2010年,对5株树(090402,090403,090301,090304,090305),以假种皮顶端开始微红(假种皮是从顶端向底部逐渐变红)为第一阶段采摘果实,以后每7 d采果1次,直到果实完全成熟,采摘果实,人工剥出种子,保证种子不受伤害;2009年和2010年对39株树拾取自然成熟脱落种子.全部种子样品及时清除假种皮后,以36 ℃鼓风干燥,分别于当年7月份测定脂肪酸成分.

-

选取种皮完好无破损的种子,手工剥出种仁.采用索氏提取法,以种仁为材料,乙醚为溶剂,参照文献[13]的方法,恒温(40 ℃)水浴加热,提取8 h.

-

种仁油脂甲酯化参照GB/T17376-1998《动植物油脂 脂肪酸甲酯制备》中第5章“四碳或四碳以上脂肪酸甲酯的特殊制备方法”进行.取约20 mg油样置于10 mL玻璃离心管内,加入2 mL正己烷浸泡约20 min,再加入摩尔浓度为2 mol/L的氢氧化钾甲醇溶液0.3 mL,充分振荡2 min,离心1 min分层,取上层溶液直接进样进行GC/MS及GC分析[13].

-

仪器:美国Agilent Technologies公司HP6890GC/5973MS气相色谱-质谱联用仪;美国Agilent Technologies公司HP5890气相色谱仪.

气相色谱-质谱(GC/MS)条件:GC条件,HP-5MS石英毛细管柱(30 mm×0.25 mm×0.25 μm),柱温120~240 ℃,程序升温3 ℃/min,柱流量为1.0 mL/min,进样口温度为250 ℃,柱前压100 kPa,进样量0.20 μL,分流比为10:1,载气为高纯氮气;MS条件,电离方式EI,电子能量70,传输线温度为250 ℃,离子源温度230 ℃,四极杆温度150 ℃,质量范围在35~450 amu之间,采用wiley7n.l标准谱库,计算机检索定性.

气相色谱(GC)分析条件:HP-5石英毛细管柱(30 mm×0.32 mm×0.25 μm);柱温150~280 ℃,程序升温3 ℃/min;柱流量为1.5 mL/min;进样口温度为250 ℃;氢火焰检测器温度为250 ℃;进样量1.0 μL;分流比为50:1;载气为高纯氮气.采用气相色谱峰面积归一化法计算各成分的相对百分比.

1.1. 种子采集与处理

1.2. 脂肪酸测定方法

1.2.1. 油脂提取

1.2.2. 油脂甲脂化反应

1.2.3. 脂肪酸成分测定

-

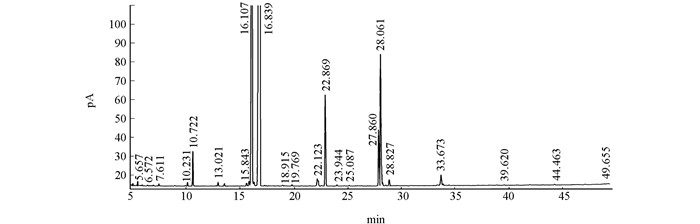

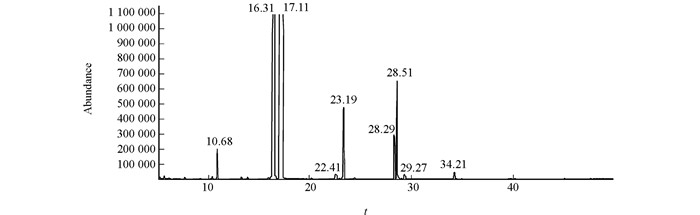

GC/MS检测结果表明,共53份种子样本中含有17种脂肪酸(图 1、图 2).脂肪酸成分分别为癸酸(10:0)、十二碳烯酸(12:1)、十二烷酸(12:0)、十三碳烯酸(13:1)、十三烷酸(13:0)、十四碳烯酸(14:1)、十四烷酸(14:0)、十五烷酸(15:0)、十六碳烯酸(16:1)、十六烷酸(16:0)、十八碳二烯酸(18:2)、十八碳烯酸(18:1)、十八烷酸(18:0)、二十碳烯酸(20:1)、二十烷酸(20:0)、二十二烷酸(22:0)、二十四烷酸(24:0).下面以相对百分比较高的十四碳酸、十六碳酸和十八碳酸进行分析.

-

将5株树于2009年、2010年和2014年采集的种子测定结果统计于表 1.结果表明,5株树的种子十四碳酸百分比年际间的变幅为86.06%~92.31%,同株的年际差异为1.49%~4.26%,差异极小,在年际间具有良好的稳定性;5株树年际间十四碳烯酸的变化量为1.32%~9.19%,十四烷酸为1.77%~8.44%,十四碳烯酸与十四烷酸百分比呈此消彼长的态势,且消长量差异不大.说明气候环境对总十四碳酸相对百分比的影响较小,但是明显影响十四碳烯酸向十四烷酸转化的程度.十六碳酸百分比年际间变幅为2.15%~2.98%,同株的年际差异为0.09%~0.48%.十八碳酸百分比年际间变幅为3.86%~7.21%,同株的年际差异为1.21%~1.70%.同株树种子各脂肪酸百分比的年际差异极小,具有良好的稳定性.5株树的株间差异大于同株的年际差异,说明脂肪酸成分的相对百分比主要由植株本身遗传因素和地域环境所决定,不同年份间的气候差异会有少量的影响.

-

本研究以假种皮顶端开始微红为第一阶段采果,以后每7 d采果一次,到果实完全成熟共采摘了4个阶段的果实,并对5株树的种子进行油脂测定.结果表明,第一阶段种子尚未成熟,假种皮为白色,种仁含油率为39.17%~50.92%.从第二阶段到第四阶段(完全成熟)假种皮已变为红色,种仁含油率变化不明显,但是比第一阶段的含油率显著增加(p<0.01),第四阶段与第一阶段相比含油率增加量为8.44%~18.36%.随着假种皮逐渐变红,种子也趋近成熟,油脂合成总量已基本达到高峰.

脂肪酸测定结果表明(表 2),第一阶段采种时有4株树的种子成熟度基本一致,十四碳烯酸相对百分比为22.12%~28.61%,十四烷酸为62.31%~67.27%,十四碳酸总百分比为85.40%~89.99%;第四阶段采种时,十四碳烯酸相对百分比为18.63%~21.93%,十四烷酸为68.57%~71.38%,十四碳酸总百分比为88.87%~90.24%;第二阶段与第三阶段相比,测定数据相似,介于第一阶段和第四阶段之间.分析含油率和十四碳酸总百分比的数据表明,随着假种皮逐渐变红,十四碳酸的碳链合成已基本完成.第二阶段与第三阶段测定数据相似,主要因为种子成熟期较短(约20 d),此期间两次采集种子的成熟度差异不大,所以将第二阶段和第三阶段采摘的种子判定为接近成熟(表 2).另外,090305号第一阶段采种时,其种子比另外4株树的种子更嫩,测定结果十四碳烯酸为36.64%,十四烷酸为46.10%,十四碳酸总量为82.74%,符合脂肪酸百分比的变化规律,可惜没有采集到该株的成熟种子.

根据表 2的数据,随着种子逐渐成熟,十四碳烯酸百分比规律性下降,而十四烷酸百分比规律性递增,两者增减量相差不大,也就是十四碳烯酸正不断转化为十四烷酸;十四碳酸总百分比呈逐渐增加的趋势,但变化不大;十八碳二烯酸和十八碳烯酸的百分比呈下降趋势,但十八烷酸的百分比未见增加,十八碳酸的总量逐渐下降.十四碳酸百分比与十八碳酸百分比呈此消彼长的态势,且消长量相当.

-

将2009年和2010年测定的39株树的种子脂肪酸数据列于表 3.完全成熟种子十四碳酸的总百分比株间变幅为88.14%~92.82%,平均值为90.60%,变化不大;十四碳烯酸百分比变幅为15.60%~27.21%,平均值为20.15%,十四烷酸百分比为60.93%~76.58%,平均值为70.45%.十四碳烯酸和十四烷酸的百分比呈此消彼长的态势,且消长量相当,以39株树的数据进行相关性分析,这2组数据呈极显著负相关(p<0.001),相关系数为-0.981 04.十八碳酸总量株间变幅为3.59%~7.28%,平均值为5.34%,变异较大.十八碳烯酸与十八烷酸的百分比呈显著正相关(p<0.05),相关系数为0.64019;十八烷酸、十八碳烯酸、十八碳二烯酸三者的百分比表现为不同程度的正相关.十四碳酸总量与十六碳酸总量呈负相关,但不显著;十六碳酸总量与十八碳酸总量呈正相关,也不显著.十四碳酸总量与十八碳酸总量之和的株间变幅为95.32%~96.76%,平均值为95.94%,基本无差异;两者的变化此消彼长,呈极显著负相关(p<0.001),相关系数为-0.984 53.

2.1. 琴叶风吹楠种子脂肪酸成分在不同年份间的变化

2.2. 琴叶风吹楠不同成熟度种子脂肪酸成分的变化

2.3. 琴叶风吹楠种子脂肪酸成分在单株间的变化

-

本研究共测定了包括不成熟种子在内的53份样本,都含有17种脂肪酸.琴叶风吹楠假种皮为白色是种子未成熟的标志,此时种仁含油率极显著低于成熟种子的含油率(p<0.01).从时间上看,随着假种皮逐渐变红,种子接近成熟,油脂积累量达到高峰,一直到种子完全成熟,含油率基本保持稳定;总十四碳酸相对百分比基本不变,说明十四碳链的合成已基本完成;在种子逐渐成熟过程中,十四碳烯酸百分比呈规律性下降,十四烷酸百分比呈规律性上升,消长量基本相当,说明十四碳烯酸在不断转化成十四烷酸.

前人的研究表明,脂肪酸合成途径是先生成饱和脂肪酸,然后在去饱和酶的作用下形成烯酸,去饱和酶的活性除了受植物自身基因表达调控外,还可能受环境的影响[14].然而,在琴叶风吹楠种子成熟过程中,十四碳烯酸正不断转化成十四烷酸,这种“反方向”转化的机理有待研究.

据报道,随着种子成熟,花生Arachis hypogaea含油率增加,主要脂肪酸为油酸(18:1) 和亚油酸(18:2),两者总百分比约占80%[15-16];越南安息香Styrax tonkinensis种仁脂肪酸主要为亚油酸(18:2),其次为油酸(18:1),十八碳酸总百分比在88%以上[17];麻疯树Jatropha curcas种仁脂肪酸主要为亚油酸,其次为油酸,十八碳酸总百分比在80%以上[18].随着种子成熟,其他脂肪酸逐渐转化为相对稳定的不饱和脂肪酸,既贮藏更多能量,又保持化学稳定,这是许多植物种子的脂肪酸成分变化规律;琴叶风吹楠以十四烷酸为主,保存一定量的十四碳烯酸,以维持化学稳定性.

植物生长在固定的位置,短期内地域环境不会发生大的变化,降水量和气温这2个生态因子在年际间容易变化,而且也容易影响油脂的合成和积累.据报道,施加植物生长调节剂,对紫苏Perilla frutescens种子的含油率和脂肪成分百分比有影响,几种调节剂适当配比可显著提高α-十八碳三烯酸的相对百分比[19].2009年和2010年,39株树成熟种子的含油率变幅为52.48%~71.09%,平均含油率为62.58%,株间差异极显著(p<0.01);十四碳酸的总百分比株间变幅为88.14%~92.82%,平均值为90.60%,变化极小,十四碳烯酸和十四烷酸的百分比此消彼长,且消长量相当,这2组数据呈极显著负相关(p<0.001),相关系数为-0.981 04;5株树2009年、2010年和2014年总十四碳酸百分比变化极小,而十四碳烯酸与十四烷酸的消长量较大.在总十四碳酸百分比基本不变的条件下,十四碳烯酸和十四烷酸在时间和空间上此消彼长,说明合成十四碳链的比率基本稳定,只是十四碳烯酸向十四烷酸转化的程度不一致,这可能与年际间降水和气温等差异导致植物内源激素的变化有关,至于是什么原因影响其转化程度还有待进一步研究.

同一株树的种子不是同时成熟,即同一阶段采集的种子存在成熟度差异,所以每个阶段测定的数据只能算是良好的近似值,反应共同的变化趋势.另一方面,分阶段采集种子,同一时间测定成分,贮藏时间有长短差异.试验表明,种子贮藏4个月后,十四碳酸百分比下降0.95%~3.76%,十四碳烯酸百分比升高1.50%~6.82%,十四烷酸百分比下降2.45%~8.58%[20].第一阶段采集种子时间与第四阶段的时间相差20 d左右,假设百分比是匀速变化,20 d的变化量应分别为0.16%~0.63%,0.25%~1.14%,0.41%~1.43%,这远远小于第一阶段到第四阶段的测定变化量.所以,在本研究中不同成熟度种子测定值能反应琴叶风吹楠种子脂肪酸成分变化的客观规律.第一阶段的种子虽然未成熟,但已即将成熟,至于更嫩种子的脂肪酸成分本研究没有测定.

本研究发现琴叶风吹楠十二碳酸(包括十二碳烯酸和十二烷酸)百分比在包括不成熟种子在内的53个样本中都不足1%,十四碳烯酸百分比为18.63%~36.64%,由此推测先前研究者测定十二烷酸百分比为39.60%,而未检出十四碳烯酸[11-12],这可能由于当时的检测仪器不够精密导致脂肪酸成分判别错误.

已有研究表明,风吹楠和滇南风吹楠的成熟种子油十二烷酸百分比为41.16%~47.20%和35.68%~50.31%,十四碳烯酸百分比都小于1%[9-10];琴叶风吹楠的十二烷酸百分比小于1%,十四碳烯酸百分比为18.63%~36.64%,从数值看这是量的差异,但差异过大也就形成了质的差异.

琴叶风吹楠成熟种子十四碳酸相对百分比群体变异和年际差异极小,在种子成熟过程中,十四碳烯酸不断转化成十四烷酸,但是在单株间和同株年际间的转化程度不一致.十四碳烯酸、十四烷酸、十四碳酸总百分比可以作为琴叶风吹楠分类处理的重要依据.

下载:

下载: