-

耕地资源是人类宝贵的自然资源,是社会生产和发展的基本保障,耕地生态安全是国家粮食安全的基础,也是社会经济可持续发展的重要保障[1-2].随着人类对耕地资源生态服务价值需求的增长,耕地生态安全成为生态文明建设的重要目标之一[3].因此,开展耕地生态安全评价研究,判别区域耕地生态安全状态及其影响因素,对探寻耕地生态系统功能完善、保障国家粮食安全和生态安全、促进区域社会经济可持续发展具有重要的理论意义和现实意义.

近年来,国外学者关于耕地生态安全的研究主要是将耕地生态安全和可持续利用相结合进行系统分析[4-7]. Rasul等[6]从耕地生态环境、农业经济发展2个方面构建评价指标体系,对孟加拉国耕地利用可持续性进行了分析;Beesley等[7]指出农用地的保护中,农户越来越关注耕地的生态价值和安全.国内学者对耕地生态安全评价研究主要集中在耕地生态安全内涵界定[8-9]、耕地生态安全评价指标选取与指标体系的构建[10-11]、区域耕地生态安全影响因素分析等方面[12-15].朱红波等[11]对我国耕地资源生态安全的动态变化和时空差异规律进行了实证分析;李强等[16]结合生态脆弱区实际特征开展了耕地健康诊断体系构建与评价实践研究;聂艳等[17]以湖北省为研究区,通过量子遗传算法从时序、空间2个维度研究耕地生态安全状况,揭示湖北省耕地生态安全时序变化规律和空间分异特征;王芳等[18]分析了大城市郊区(广州市)耕地生态安全状况,并为其构建了独特的耕地生态安全遗传算法投影寻踪(RAGA-PP)模型.综合来看,耕地生态安全研究的现有成果主要集中在耕地资源系统及其生态环境的变化,而对以人类活动特别是土地利用方式等对耕地生态安全的影响考虑不足;研究对象的尺度多为国家、省域等大尺度区域研究,小区域范围尺度如县域尺度研究较少. “压力-状态-响应”(PSR)模型综合考虑自然条件、社会及经济发展,能够突出反映人地关系[19-22].本研究在借鉴前人研究成果的基础上,运用PSR模型框架,选取20个评价指标,采用主观赋权法(层次分析法)和客观赋权法(熵值法)分别计算各个指标的权重,构建耕地生态安全评价指标体系,分别从“压力-状态-响应”3个方面对环县的耕地生态安全进行评价.通过计算2005-2016年环县耕地生态压力综合指数,划分耕地生态安全级别,进而判断其在研究期的变化,并找出影响耕地生态安全变化的主要因素,以期为区域耕地可持续利用保提供决策参考.

HTML

-

环县地处甘肃省东部,庆阳市东北部,位于东经106°21′-107°44′、北纬36°01′-37°09′之间,县域东西宽124 km,南北长127 km,幅员9 236 km2.踞陕、甘、宁三省(区)交界处,东临甘肃省华池县、陕西省定边县,南接甘肃省庆城、镇原县,西连宁夏回族自治区固原、同心县,北靠宁夏回族自治区盐池县.全县辖21个乡镇,中心城区驻地环城镇.全县90%以上为黄土覆盖的黄土高原丘陵沟壑区,温带大陆性季风气候,年均降水量300 mm左右,年均气温9.2 ℃,自然灾害多,旱灾较为严重,是典型的生态脆弱区.环县80%的耕地分布在山坡上,大面积的垦荒使得自然植被遭受破坏,水土流失严重,风沙灾害加剧;载畜量超标,使草场退化,土壤沙化严重.加之人为的乱砍、滥伐,致使植被覆盖率降低,沙漠线由西北向东南方向推进,耕地生态环境逐渐恶化[23-24]. “十二五”以来,环县进入了快速发展时期,工业化、城镇化迅速发展.根据《2016年环县国民经济和社会发展统计公报》,该县2016年年末户籍总人口35.8万人,常住人口30.99万人,是一个人口密度较小、人口外流现象明显的县;人口自然增长率为6.82‰,高于全国人口自然增长率(5.86‰),也高于甘肃全省的人口自然增长率(6.00‰);2016年全县实现生产总值74.95亿元,人均地区生产总值2.42万元/人,低于甘肃全省平均水平(2.75万元/人),仅为全国人均生产总值(5.4万元/人)的44.81%,县域经济发展水平很低. 2016年常住人口城镇化率27.49%,远低于甘肃全省平均水平(44.69%)和全国平均水平(57.35%),是一个城镇化尚未进入加速发展的欠发达地区.城镇居民人均可支配收入25 047元,低于甘肃全省平均水平(25 693元)646元,仅相当于全国平均水平的74%;农村居民人均可支配收入7 088元,低于全省平均水平(7 457元)369元,仅相当于全国平均水平的57%.

-

本研究涉及自然环境状况、社会经济发展和产业发展情况3方面内容,指标数据主要来源于2006-2017年《中国统计年鉴》《甘肃统计年鉴》《庆阳统计年鉴》《环县统计年鉴》和《环县国民经济和社会发展统计公报的统计数据》,以及环县统计局官网的环县区位图.借助SPSS22.0等软件,对原数据进行统计分析.

-

综合国内学者的观点[2-10],耕地生态安全是指耕地系统在利用过程中,能够提供稳定的功能和充足的资源,耕地生态系统结构优化合理,耕地环境未受到污染、耕地生态未受到破坏的健康状态.耕地生态安全系统受到来自社会、经济、生态环境等多个方面因素的影响,驱使耕地生态系统处于不断的变化之中.

-

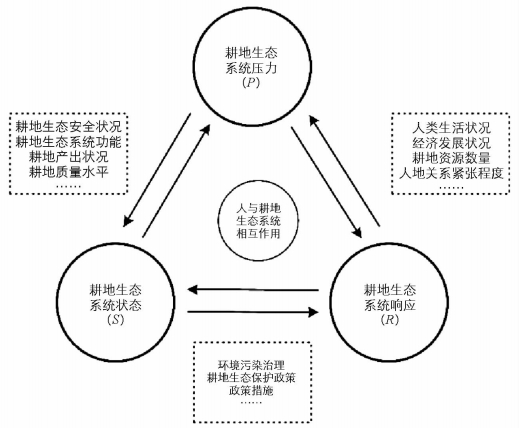

20世纪80年代末经济合作与发展组织(OECD)和联合国环境规划署(UNEP)共同提出PSR概念模型进行生态安全评价. PSR模型即压力-状态-响应模型[25-26],其中压力是指人类活动给系统造成的负荷;状态是指自然环境、自然资源与生态系统的状况;响应是指人们面对生态问题所采取的对策与措施[27].相比其他模型,该模型具有综合性、灵活性的特点,并迅速成为我国评价生态安全的常用模型.本研究借鉴PSR概念模型来确立耕地生态安全指标体系的基本框架(图 1):人类活动增加和经济发展给耕地生态系统带来压力(P);人类对耕地资源的利用,影响了耕地生态安全状况和耕地质量水平,改变了耕地生态系统结构和功能(S);压力之下,人类对耕地生态系统采用政策措施使耕地重新受到保护,并恢复和保持其良好的结构与功能,进而实现耕地可持续利用[28-29].

-

评价指标体系是区域自然、经济和社会各个方面的相互协调的综合体现,是研究区域耕地生态安全的重要内容.本研究立足研究区概况,借鉴国内外相关研究成果[7-8, 8-15],并参照选取指标的科学性、实用性、独立性等原则[30],以耕地生态安全的自然、社会和经济3个因素为基础,充分考虑生态安全的现状问题[31],共选取了20个评价指标为指标层,其中,耕地生态安全综合评价指标为目标层;耕地生态系统压力、耕地生态系统状态和耕地生态系统响应为准则层;20个评价指标为指标层,构建了环县耕地生态安全评价指标体系(表 1).

1) 耕地生态系统压力.耕地生态系统压力指的是人类采取的措施对耕地生态系统产生较好或者较坏的影响.选取人口密度、人口自然增长率、人均GDP、城镇化率、化肥使用量、农膜使用量、年降水量7个指标来计算耕地生态压力指数.

2) 耕地生态系统状态.在耕地生态系统的压力下,人类在采取措施利用耕地时,利用强度的大小和利用效率的高低等情况对耕地生态安全产生的影响程度即为耕地利用状态.选取人均水资源、人均耕地面积、耕地垦殖率、农业灾害指数、粮食单产、人均粮食占有量、绿化覆盖率7个指标来计算耕地生态状态指数.

3) 耕地生态系统响应.指耕地在耕地生态系统压力和耕地生态系统状态共同作用下所反映的状况即为耕地生态系统响应.耕地生态系统响应选取农民人均纯收入、工业废水排放达标率、环境污染治理投入占GDP的比重、单位农业耕地机械化水平、有效灌溉面积占比、第一产业占GDP的比重6个指标来计算耕地生态响应指数.

-

由于评价指标数值的不同且评价指标属不同量纲,因此需要对初始数据进行无量纲化(或标准化)处理.采用极差法,有利于统一指标量纲和缩小各个指标间数量级的差异,使得各项指标数据具有可比性和分析性.指标分正向和负向指标,正向指标表示耕地指标值越大对耕地生态安全越好,可采用公式(1),负向指标表示指标值越小对耕地生态安全越好,可采用公式(2).计算公式具体为:

正向指标:

负向指标:

式中:Zij为第i年第j指标标准化后的值;xij为第i年第j指标的原始值;max(xj)和min(xj)为第j指标的最大值和最小值.

-

本研究采用组合赋权法确定指标权重,即主观赋权法(层次分析法)和客观赋权法(熵值法)2种方法得到的权重系数相结合,使研究区的指标值更客观,为科学的评价做好基础.

采用层次分析法确定主观权重[32].指标权重向量为:

采用熵值法确定客观权重[33].指标权重向量为:

确定组合权重向量[34].设组合权重系数:

式中:θ1,θ2为组合权系数向量的线性表出系数,θ1,θ2≥0,且满足单位化约束条件θ12+θ12=1[35].确定的权重值如表 1所示.

-

耕地生态安全综合指数能够全面反映耕地资源生态系统总体安全状况.本研究采取综合评价法,评价研究区耕地生态安全状况[36].具体而言,就是在分别计算压力指数、状态指数、响应指数的基础上,计算耕地生态安全综合指数F计算公式如下:

式中:FP为压力指数;FS为状态指数;FR响应指数;F为耕地生态安全综合指数;Wj为指标j的综合权重值;Pij为指标i年j指标标准化值.

-

为了更好地对环县耕地生态安全进行分析,参考相关研究成果[37],本研究结合环县实际情况,根据计算得到环县耕地生态安全综合指数,将综合安全指数划分为5等级区间,不同的安全等级代表着不同的耕地状态,分别代表安全、较安全、敏感、风险和恶化,取值范围在0-1之间,并描述其系统特征(表 2).

2.1. 数据来源

2.2. 评价方法

2.2.1. 耕地生态安全的内涵

2.2.2. 评价模型的确立

2.2.3. 评价指标体系构建

2.2.4. 数据的标准化处理

2.2.5. 指标权重的确定

2.2.6. 耕地生态安全综合指数计算

2.2.7. 耕地生态安全等级划分

-

根据构建的指标体系,计算出2005-2016年耕地生态系统相关指数以及生态安全等级(表 3).

-

2005-2008年耕地生态系统压力等级处于“风险”状况,变化虽然平稳却有明显的降低,直到2012年首次下降到0.127 4,压力值达到历年最低,随后2013-2016年缓慢增长,耕地生态系统面临的压力增大,耕地生态向不安全的方向发展,总体上环县生态压力指数处于下降的态势.

2007年以来,环县处于大规模发展时期,人口的增加、工业化迅速发展中大量工厂建设等,使得耕地面积较少的环县,对耕地的利用强度加重,耕地质量和耕地生态环境受到威胁.由于环县处于干旱、半干旱的生态脆弱区,降水量稀少,耕地基础条件较弱,加之经济社会发展,人们对耕地资源和粮食的需求量加大,因此农民通过大量使用化肥、农膜,对耕地进行高强度利用,加重耕地负担. 2005-2016化肥、农膜的使用量直线上升,最明显的是农膜的使用由2005年4.65 kg/hm2上升到2015年的108.81 kg/hm2,2016年比2005年增加了100 kg/hm2;同时,工业进程的加快,所产生的工业废物也对耕地生态环境造成了影响.工业发展、农业的不合理利用,给原本脆弱的耕地生态环境造成了更多的压力,因此,压力指数总体是下降的.

-

环县耕地生态状态指数由2005年的0.127 6上升到2016年的0.164 7,安全等级由“风险”转变为“较安全的”的状态. 2005-2009年逐年降低到0.082 6,2010-2013年逐年上升,且上升幅度大,2014-2015年虽有小幅下降,到2016年来到最大值,总体呈现上升趋势,耕地生态安全状态逐年好转.

2005-2009年耕地生态状态逐年降低,但幅度小,原因是水资源缺乏,自然灾害严重,耕地利用效率低,粮食生产增长缓慢.随着人们保护耕地生态的意识提升,人们加大对绿化的投入,绿化面积逐渐升高,水资源问题的改善,自然灾害指数在逐年降低的背景下,2010-2016年耕地生态状态指数呈上升趋势,其中绿化覆盖率、土地垦殖面积、人均耕地面积的提升,自然灾害的面积下降,成为耕地生态状态变化的关键因素.土地垦殖率由2005年的9.64%上升到2016年的10.13%,粮食单产大幅上升,由2005年的1 217 kg/hm2上升到2016年的2 975 kg/hm2.人们耕地生态安全保护意识的提升,是耕地生态状态改变和粮食产量提升的重要因素.

-

2005-2016年,环县耕地生态响应指数逐年上升,变化较大,但总体平稳. 2005-2009年呈上升状态,且2009年达到最大0.279 7,2010年回落,一直到2016年,期间虽有小幅下降,但总体每年缓慢增长,环县生态响应指数处于上升态势.耕地生态安全响应因压力和状态变化而发生改变.

2005-2016年期间,环县政府采取有效措施,改善农业生态环境.首先加强农村基础设施建设,如水、电、路等;其次是加大退耕还林力度,恢复自然植被,起到防风固沙、保护农业生态环境的作用;第三,通过调整第一、二、三产业内部结构,特别是工业活动的发展,农业机械化程度提升,大量劳动力可投入到工业中去;第四,治理工业产生的污染,防止流入农田造成农业污染,如提高工业废水排放达标率.环县耕地生态响应变化明显,得宜于政府随着耕地生态压力和耕地生态状态做出的政策调整,引导耕地生态环境逐渐改善.

-

从表 3可以看出,在2005-2016年环县耕地生态安全水平处于“恶化-敏感-安全”的态势. 2005年耕地生态安全综合指数为0.388 0,生态安全等级为Ⅴ级,安全程度处于恶化,耕地生态环境受到破坏严重,生态系统功能低下,生态灾害严重,可能的原因是人们对耕地生态意识不强,生态保护力度不够;2006-2008年耕地生态安全综合指数分别为0.404 7,0.414 4和0.442 1,评价的生态安全等级为Ⅳ级,耕地生态环境有较大破坏,生态系统功能退化不全,生态灾害较多,但由于人们逐渐意识到耕地生态保护的重要性,耕地生态建设有所加强,生态安全指数得以逐渐上升,生态系统功能在缓慢恢复;到了2009年,耕地生态安全综合指数上升到0.530 9,生态安全等级为Ⅲ级,随着人们对耕地生态安全保护力度的加大,此时生态系统服务功能可基本维持,生态系统较前几年有所恢复;在2010-2015年期间,2010年和2014年耕地生态安全指数分别为0.446 3和0.442 9,生态安全等级为Ⅳ级,生态系统服务功能退化不全,受到外界干扰后恢复困难,但2011-2013年和2015年耕地生态安全等级为Ⅲ级,此时生态系统服务功能可基本维持,但易受到外界干扰,生态问题显著,生态系统有所恢复.总的来说这几年耕地生态安全指数处于上升趋势,偶有风险级突变,但基本都处于敏感级,生态环境有了较大改善;2016年生态安全综合指数为0.590 1,生态安全等级为Ⅱ级,安全等级处于较安全,生态环境受到干扰较少,生态系统服务功能变好,生态问题不显著,生态灾害减少,生态系统恢复较好,生态安全综合指数达到了近十年最高水平.

上述分析表明,2005-2016年以来,环县耕地生态安全水平总体呈平稳上升趋势,尽管耕地生态安全问题比较突出,生态服务系统虽有所退化,但近年在逐渐改善并且可以维持,受到外界干扰逐年减少,虽然生态灾害较多,但在逐年减少.主要原因有:①自然灾害较严重,2005-2016年期间,环县年降水量虽有增长,但总体较低,受旱灾、风雹灾害和不定期的水灾,给环县耕地生态安全造成了很大的威胁. ②工业废水排放达标率低,平均每年的达标率只有30.01%,提升小,使得环县地表水质恶化,加之水资源较少,使耕地生态环境质量进一步降低. ③2005-2016年期间,环县的绿化覆盖率虽逐年增长,但处于干旱、半干旱地带,植被覆盖增长缓慢,年均绿化增长率也只有1.2%,生态环境质量改善较缓慢. ④环县是庆阳市人口较多的县,尽管人口密度较小,但人口自然增长率较高,人均耕地面积仅有0.26 hm2,较少的人均耕地面积也使得耕地压力呈现上升趋势. ⑤环县2005-2016年化肥和农膜使用量逐年增加,年均耕地面积基本不变的情况下,过度使用化肥、农膜,在很大程度上给生态环境造成了不利影响.

3.1. 耕地生态压力变化

3.2. 耕地生态状态变化

3.3. 耕地生态响应变化

3.4. 综合评价结果

-

1) 基于PSR模型建立的耕地生态安全指标体系能够综合反映耕地生态安全的总体状况. PSR模型运用不仅将生态安全研究集中在资源环境方面,还能更加准确地反映出耕地生态系统各个要素之间的关联,将社会经济、人类活动和资源环境有机结合,综合考虑其内在联系.

2) 2005-2016年间,环县耕地生态安全水平逐渐提高,生态功能有所改善,耕地生态安全经历了“恶化-敏感-安全”的演变过程.耕地生态状态和生态响应变化在耕地生态安全中变化较大,耕地生态压力变化较平稳,人口密度、人均耕地面积、土地垦殖率、单位耕地化肥的使用、年降水量、工业废水排放达标量是制约环县耕地生态安全状况的关键因素.

3) 改变耕地利用方式是耕地可持续利用的重要途径,具体而言,应加强耕地生态环境的保护和建设,降低来自自然灾害造成的损失;发展绿色农业,推动农业科技的创新和进步;向农民引进合适的耕作方法,使土地增肥,合理使用化肥和农膜,减少耕地因不合理使用造成的污染;实行耕地休耕制度,使耕地休养生息,提高耕地质量,恢复耕地生态机能;加强耕地环境治理和保护的投入力度,逐步提升耕地生态安全的等级;制定合理的政策,使工业废物排放达标率上升,降低因工业发展造成的环境污染,促进区域可持续发展.

4) 本研究采用PSR模型框架进行耕地生态安全评价,得出的结论符合实际,基本达到预期的研究目标.但由于研究时间序列短,没有对不同乡镇的耕地生态安全进行时空分析.在今后的研究工作中,将重点探讨耕地生态安全时空变化特点,使研究结果更具指导意义,更好地为耕地合理利用提供指导.

DownLoad:

DownLoad: