-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

青藏高原低涡(以下简称高原涡,Tibetan Plateau Vortex,TPV)是在青藏高原独特动力、热力作用下形成的一种高原独特天气系统,同时受不稳定层结、非绝热加热和水汽输送的影响,其生成、维持、发展和移动与高原复杂的下垫面地形抬升作用、独特的环流系统以及水汽输送等密不可分[1-3],还与南亚高压脊线、高空西风急流位置、高原横切变线等背景场有关[4-5],高原切变线带来的冷空气会触发大气不稳定能量释放,还会直接影响高原北部低压发展,是高原涡发生发展的重要机制[6-7]. 从能量角度来看,地面感热和潜热的释放均是影响高原涡发展的重要因素,地表潜热通过加强大气不稳定性,产生有利于高原涡加强的热力环境,地表潜热对移出高原后的高原涡维持、发展具有重要影响[8-10]. 高原涡有冷涡、暖涡和未移出高原、移出高原之分[11],未移出高原的高原涡是引起高原地区降水的重要天气系统之一,移出高原的高原涡往往引起我国四川盆地、长江及黄淮流域等地暴雨天气甚至引发洪涝灾害[12],因此加强对高原涡的研究对我国长江中下游地区降水及洪涝灾害等天气预测有重要意义.

高原水分含量对高原涡的维持、加强具有重要影响. 高原切变线以南的水汽输送及水汽辐合对高原涡的生成起诱发作用[4, 13],输入高原的水汽净通量与高原涡发生频次密切相关[14];高原涡发生发展过程中伴随大量积雨云,高原西部积云对流及湍流引起的水汽通量垂直辐合、辐散输送有利于近地面高原涡的生成发展[15],水汽在高原的热力、动力作用下凝结释放的潜热可形成有利于高原涡生成的条件[16],高原对流系统降水产生的凝结潜热释放是高原涡发生、移出高原的必要条件,也会增加东移高原涡的强度[17-18],因此高原涡势必会受到高原大气水循环影响. 近年来有关高原涡及高原大气水循环的研究受重视程度不断提高,在第二次青藏高原大气科学试验(TIPEX-II)中得到大量与高原涡相关的云—降水物理过程观测资料,第三次青藏高原大气科学试验(TIPEX-III)将水循环作为研究计划的重要目标之一[19]. 国内外学者对高原涡的研究以高原的动力、热力作用为重点,分析各天气系统对其生成、移动等的作用[20],而对高原涡持续时间的研究、高原涡与高原地区大气水循环以及不同时间尺度的变化趋势研究较少. 因此,本文针对高原地区气候,根据大气水文平衡方程得到大气水循环的4个因子:大气可降水量、水汽输送量、降水量和地表蒸发量,研究高原地区大气水循环与高原涡持续时间的关系.

全文HTML

-

文中高原涡数据来源于林志强[21]的数据集,其数据集基于ERA-interim再分析数据获得的气旋形势,利用客观识别和追踪算法得到高原涡活动的资料;比湿、气压等数据取自1979-2017年间空间分辨率为0.25°×0.25°的ERA-interim再分析月数据;降水数据取自全球降水气候研究项目中的卫星降水产品GPCP(Global Precipitation Climatology Project,全球降水气候计划)[22],它综合卫星的红外和微波资料,并经过全球多个台站数据校正,空间分辨率为2.5°×2.5°;蒸发数据选取于空间分辨率为0.25°×0.25°的GLDAS(Global Land Data Assimilation System,全球陆地信息模型)月蒸发数据[23],此数据经过多位学者模拟比较验证,较为可靠[24-25].

以下研究基于大气水分平衡方程,对高原涡持续时间与大气水循环因子相关性问题进行讨论,再计算其各自周期,从不同时间尺度研究高原涡持续时间与大气水循环之间的关系. 研究方法为常规的气象统计方法,如合成、相关以及集合经验模态分解方法. 集合经验模态分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition,EEMD)是Huang和Wu等人[26-27]提出并改良的一种数据分析方法,依据数据自身的时间尺度特征进行信号分解,在信号中添加白噪声,用来补充一些缺失的尺度,有效抑制模态混叠情况.

根据水循环定理,可将某地区大气柱中水汽含量的变化量表示为输入水汽量与输出水汽量之差ΔWa[28-29],而在t-1到t这段时间内大气柱中水汽含量的变化量可表示为

大气柱中总收入的水汽量主要包括由外界输入该地区整层大气中的水汽量(Qai)和地表蒸发水汽量(E);大气柱中总支出的水汽量主要包括该地区向外输出的水汽量(Qag)和大气凝结降水量(P). 因此该地区大气水汽含量变化量为

对以上公式进行推导整合,得到大气水分平衡方程,可简单写为

$\left\{\frac{\partial \bar{W}}{\partial t}\right\} $ 表示大气中可降水量,-{divQ}表示水汽输送量.其中大气可降水量计算公式为

g为重力加速度,q为比湿,pt为大气柱的顶层气压,取200 hPa,ps为地面气压. 大气中的水循环过程涉及到大气可降水量(Precipitable water vapor)用Pwv表示,水汽输送(Water vapor transport)用Wvf表示,降水(Precipitation)用Pre表示,地表蒸发(Evaporation)用E表示,大气可降水量的变化亦受水汽输送通量及散度、降水和地表蒸发这3个水循环变量的影响. 因此本文根据大气水分平衡方程中4个水循环因子的变化深入讨论其对高原涡持续时间变化的影响.

-

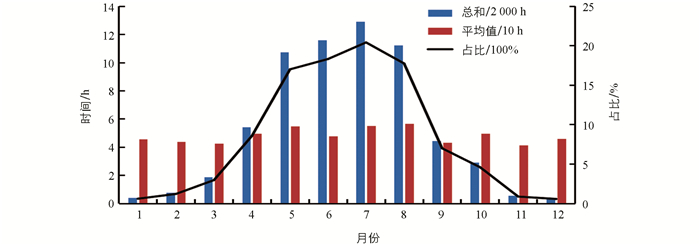

高原涡持续时间定义为:在一次完整的高原涡过程中,从高原涡发生初始时刻到结束时刻所经历的时间,单位是h. 由于使用的高原涡数据集每间隔6 h记录一次高原涡所在位置,因此本文中高原涡持续时间计算方法为单个高原涡被记录的次数乘以6 h,所得数值为估计值. 此前有研究对高原涡生成个数进行统计,发现夏季高原涡生成频率最高,6,7月高原涡生成个数最多,5,8,9月次之,冬季最少[30-31],且夏季也是高原地区大气水循环最活跃的时期[32]. 统计1979-2017年发生的高原涡持续时间等数据,如图 1,发现7月份生成的高原涡持续时间最长,时间总和大于25 800 h,在所有月份中占20%,平均每个涡持续时间也最长,约为79 h,8月份次之,1,12月高原涡平均时长最短,所占比例也最少,因此选取7月份高原涡持续时间作为研究对象.

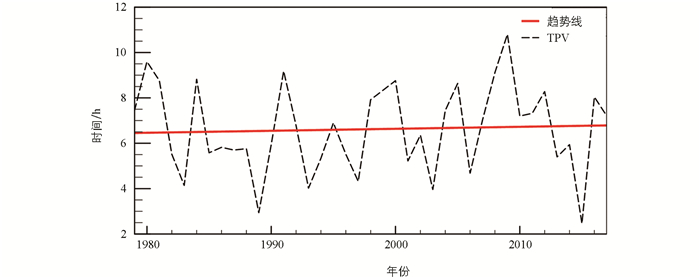

根据1979-2017年间7月份高原涡持续时间的变化趋势,如图 2,发现高原涡持续时间整体呈缓慢增加趋势,2009年7月份生成的所有高原涡过程的总时长最长,2015年最短.

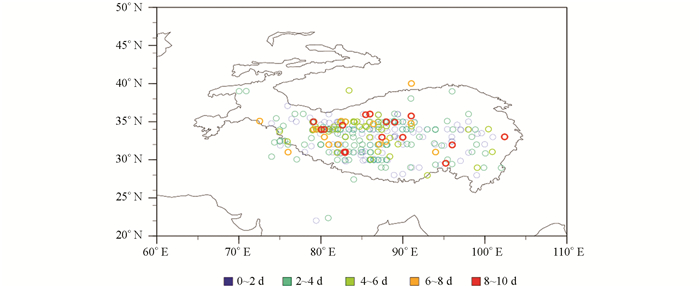

图 3为1979-2017年间7月份高原涡初始时刻生成地空间分布图,图中空心圆的不同颜色及直径代表高原涡持续时间的长短,直径越大,该次高原涡过程持续时间越长. 高原涡生成位置多分布在高原中西部,大多数高原涡持续时间都在0~2 d内,能维持6 d以上的高原涡占少数,并且几乎都分布在33°-36°N、78°-91°E范围内,该范围内生成的高原涡累计时长占整个高原地区累计时长的45%.

-

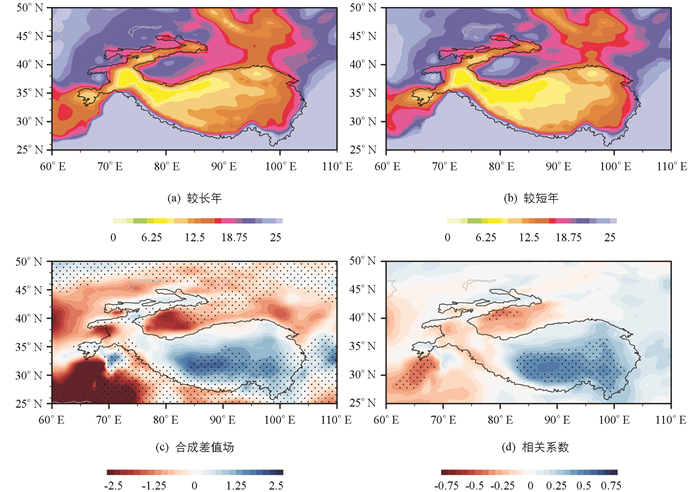

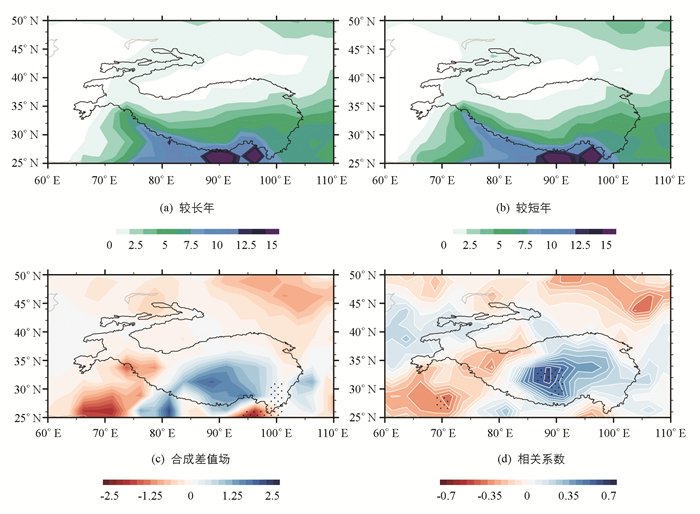

统计1979-2017年间7月发生的高原涡持续时间之和,计算其标准化序列,将高于或低于一个标准差的年份定义为高原涡持续时间较长年和较短年,得到的较长年有8年:1980,1981,1984,1991,2000,2005,2008,2009年,较短年有1983,1989,1993,1997,2003,2006,2015年. 由图 4可以发现无论是较长年还是较短年高原地区大气可降水量均表现为较周边地区偏低,大体呈东南部向西北部递减趋势,较长年里高原主体及南部边缘大气可降水量高于较短年. 图 4(c)中高原中部大气可降水量差值较大,即在高原涡持续时间较长年,高原中部大气可降水量明显偏多,高原西北部大气可降水量偏少,差值为负值. 高原水汽含量的增加对高原涡的维持具有重要影响[33-34],结合相关系数分布图可以发现,高原中部大气可降水量的增加与高原涡持续时间为显著正相关,该范围内大气可降水量即含有的水汽总量越多,越有利于高原涡的长时间维持,在高原西北部,大气可降水量与高原涡的持续时间为负相关.

-

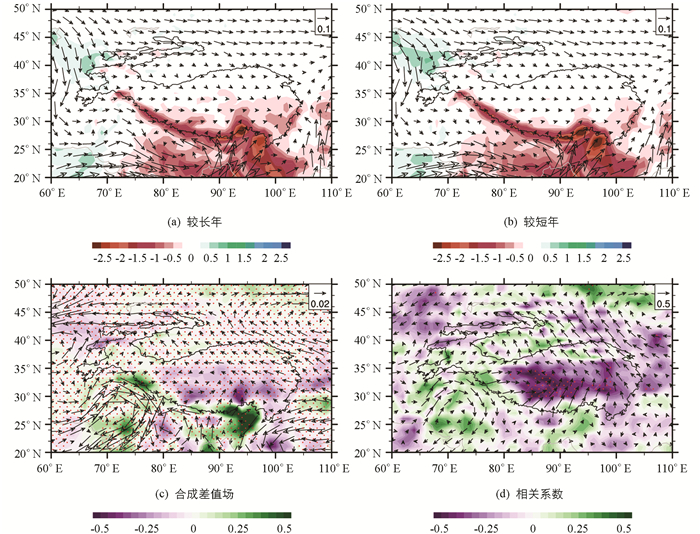

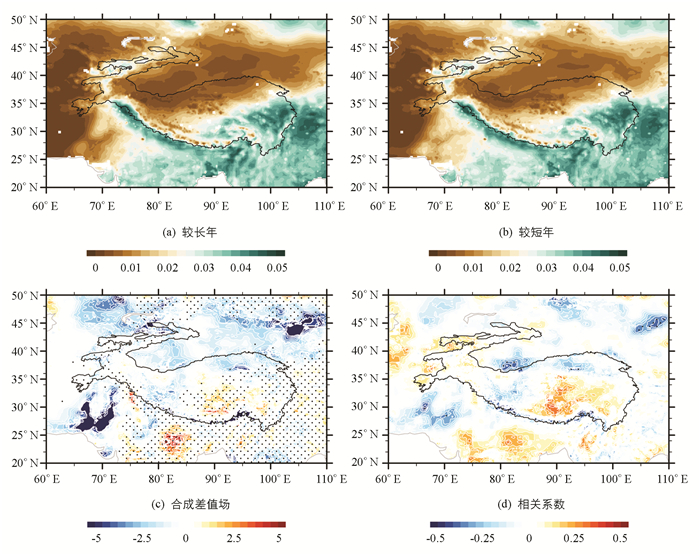

高原地区的水汽通量以及水汽的辐合、辐散在高原涡生成过程中发挥了重要的作用,水汽是高原涡形成、发展的必要条件之一. 图 5为高原涡持续时间在较长年和较短年的7月份平均水汽通量与水汽通量散度. 图 5(a)和图 5(b)中高原涡持续时间在较长年或较短年里高原南部均表现为强水汽辐合,这与高原持续吸引相邻地的暖湿气流——“热力泵”和机械动力效应相符合[35]. 7月份高原南部、北部均有大量水汽聚集,高原南部90°E附近有大量水汽聚集且形成了气旋形式. 图中可以看出通往高原的4条水汽通道,高原北部水汽是由高原西北部输送过来的,南部水汽则主要来自阿拉伯海和孟加拉湾以及南海. 高原南部水汽收支在较长年与较短年的差值变化并不明显,东部与西南部的水汽收支差别较大,高原涡的持续时间与高原东部和西南部的水汽输送异常输入有关. 在高原涡持续时间较长年里,高原整体水汽辐合较强,其中高原中南部最为明显,在24°-28°N、90°-98°E范围内水汽通量散度表现为强辐散,图 5(d)显示高原中部水汽的辐合与高原涡显著相关,水汽在高原中部大量辐合聚集有助于高原涡长时间维持,而高原南部边缘的水汽辐散与高原涡持续时间为弱相关.

-

高原涡是引起高原地区降水的重要天气系统,高原涡发生前后生成的降水量对高原涡能否长时间维持具有一定影响[36]. 图 6为7月份平均降水量,图 6(a)中高原地区降水量较周边地区偏少,且有明显的地区差异,南部降水多,尤其是高原南部边缘87°-98°E处降水极大,北部降水少,呈东南向西北递减趋势,36°N以北地区降水几乎为0. 图 6(c)中较长年里降水在高原东南部边缘生成量偏少,结合图 6(d),发现高原中南部降水量与高原涡持续时间呈显著正相关,且该范围内高原涡生成个数较多,持续时间也较长,东南侧边缘降水量有一处明显的负异常,高原内部则几乎没有与高原涡持续时间为负相关的地区.

-

地表蒸发量是大气水循环过程中的重要一环. 图 7为7月份平均地表蒸发量. 从图 7可以看出高原的地表蒸发量与降水量的地理分布类似,具有明显的地区差异,地表蒸发量在高原南部较高,北部低,且高原70°E以西地区平均地表蒸发量极小,呈东南向西北递减趋势,在能够较长时间维持的高原涡生成区域,地表蒸发量低. 图 7(c)中,在较长年,高原中部地表蒸发量偏多,高原西北部及南侧边缘地表蒸发量偏少,即在高原涡持续时间较长的年份,高原中部地表蒸发量较大的地区表现为蒸发出更多水汽,地表蒸发量较小地区水柱蒸发量更少. 高原涡持续时间与高原中部的地表蒸发量无显著相关性,与高原南、北部边缘均为负相关,和差值场的分布相对应,但是总体来说高原内部地表蒸发量偏低,并不是影响高原涡持续时间的主要因素.

3.1. 青藏高原大气可降水量与高原涡持续时间的关系

3.2. 水循环变量与高原涡持续时间的关系

3.2.1. 水汽输送与高原涡持续时间的关系

3.2.2. 降水量与高原涡持续时间的关系

3.2.3. 地表蒸发量与高原涡持续时间的关系

-

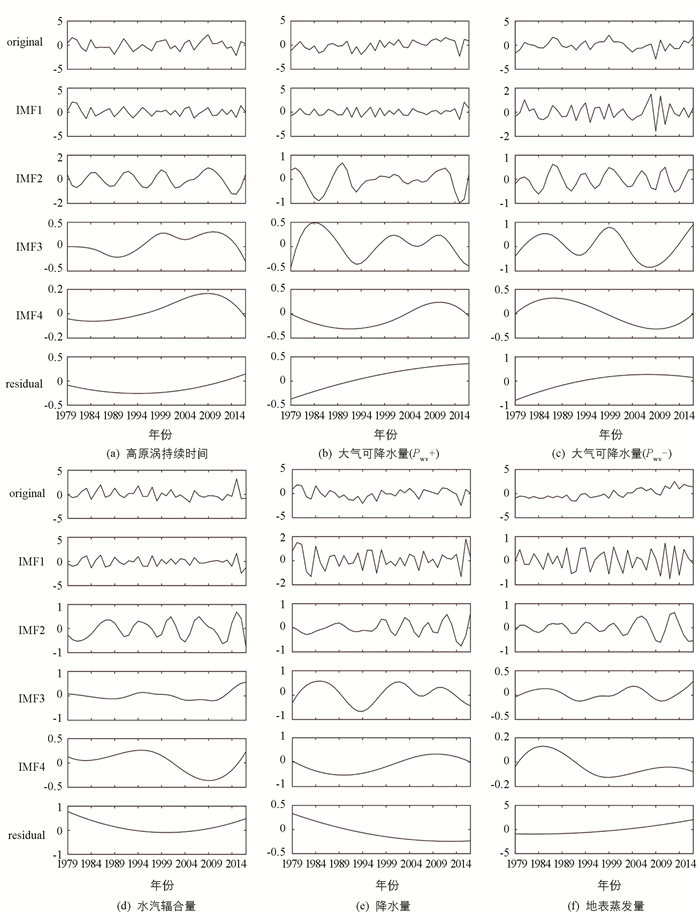

选取1979-2017年间7月份高原涡持续时间与大气水循环因子的显著相关区域,其中与大气可降水量Pwv存在两个显著相关区域(Pwv+、Pwv-),与其他水循环因子均存在一个显著相关区域. 通过对各显著相关区域范围内的大气水循环因子进行区域平均及标准化处理,生成大气水循环因子的原始序列. 将7月份高原涡持续时间与大气水循环因子的原始序列进行EEMD分解,得到本征模态分量IMF1-IMF4以及趋势分量residual,如图 8及表 1. 表 1给出了各变量IMF1-IMF4的周期、与原始序列的相关系数及方差贡献率,高原涡持续时间的IMF1与其原始序列的相关系数为0.77,方差贡献率为69.53%,即高原涡持续时间主要由3.4年周期决定. 结合图 8(a)可以发现从2000年之后高原涡持续时间的变化振幅高于2000年前,其趋势分量整体表现为先缓慢减少后快速增加趋势,2000年后高原涡持续时间明显增加. 而高原涡持续时间的IMF4与原始序列的相关系数仅为0.26,方差贡献率也最小.

除E外,显著相关区域的各个大气水循环因子的IMF1方差贡献率最高,与其各自原始序列的相关系数也最大,而E的IMF4方差贡献率虽大,但其变化周期并未通过显著性检验,因此大气水循环因子仍主要表现为3年左右的变化周期. Pwv+,Pwv-和E的趋势分量均为显著增加趋势,Wvf的趋势分量变化与高原涡持续时间类似,表现为先减弱后增强,Pre的变化趋势为减少. 由上述可知,1979-2017年间7月份高原涡持续时间与大气可降水量、水汽输送量和地表蒸发量在不同时间尺度均表现为增加的变化趋势,降水则逐年减少.

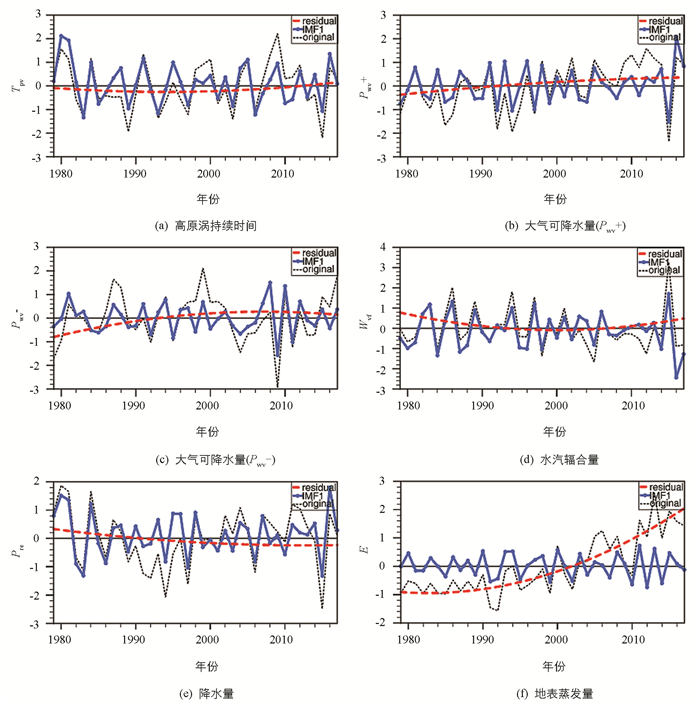

为进一步探讨高原涡持续时间与大气水循环因子在不同时间尺度中变化趋势的关系,将各变量的原始序列、IMF1序列以及趋势分量绘制成折线,如图 9. 可以发现高原涡持续时间整体呈增加趋势,但在2000年左右存在一个谷值,2000年后上升速度有所增加,在2011年左右由负位相转为正位相,2015年高原涡持续时间为最小值. 高原地区大气可降水量为增加趋势,1990-1995年期间Pwv+明显偏低,2000年后有所上升,同时高原涡持续时间表现为增加趋势. Pwv-在2000年达到峰值,之后上升速度变缓,最大值出现在2009年左右,同期高原涡时间连续增加,甚至出现最大值. Wvf变化趋势为先减小后增加,2000年左右达到一个谷值,后缓慢上升,这与高原涡持续时间的变化相似,由于高原是一个强大的热源,活跃的对流活动使得低层水汽辐合上升,上升过程中会释放凝结潜热,有利于高原涡的加强. Pre则逐年减少. 地表蒸发量E为明显增加趋势,2000年前振幅小,波动平缓,2000年后振幅偏大,增加趋势明显. 1992年左右地表蒸发量E偏低,Pwv+与Pre也偏低,同期高原涡持续时间迅速减少. 在1986-1997年间,Wvf及Pre减少,同时期高原涡持续时间偏低;2015年Pwv+及Pre骤减,Wvf为最大值,同年高原涡持续时间骤减. 可以发现,高原中部大气可降水量、水汽的辐合、降水量及高原南部地表蒸发量增加的年份,高原涡持续时间的增加速度较前期显著提升,大气水循环因子显著降低的年份高原涡持续时间也明显偏低.

-

基于1979-2017年间高原涡活动资料、逐月再分析资料以及卫星、地面观测资料,根据大气水分平衡方程,通过合成分析、相关分析及EEMD等方法,研究高原涡持续时间与高原地区大气水循环的关系及时空分布特征,主要结论如下:

1) 高原涡多发生于高原中西部,1979-2017年间7月份生成的高原涡的持续时间平均值和总和最大,且呈缓慢增加趋势.

2) 在高原涡持续时间较长年里,高原中部大气可降水量、水汽辐合量及降水量明显偏多,且与高原涡持续时间呈显著正相关,高原东部和西南部水汽的异常输送与高原涡的长时间维持有关,高原西北部大气可降水量与高原南北部边缘的地表蒸发量与高原涡持续时间为负相关.

3) 高原涡持续时间与大气水循环因子均具有不同时间尺度特征,主要表现为3年和6~9年的震荡周期. 在大气可降水量、水汽辐合量及地表蒸发量呈明显增加趋势的时段,高原涡持续时间较前期有较明显增长,降水量较大的年份高原涡持续时间普遍较长. 综上所述,高原地区大气水循环的影响因子的变化对高原涡持续时间存在一定影响.

本文统计分析了高原涡持续时间与高原大气水循环的气候特征、相关关系以及不同时间尺度变化趋势特征,后续需要进一步研究大气水循环因子对高原涡的影响机制,由此可以引申出高原大气水循环因子对高原涡其他特征的影响等问题.

下载:

下载: