-

乡村聚落是指乡村地区农民生活以及从事农业生产的主要场所,是历史人文因素、经济社会因素及地理环境因素综合作用的产物,兼具生产功能、生活功能、生态功能、文化功能等多重功能的地域综合体;乡村聚落主要包括独户或集中连片的乡村院落、村内公共设施、未形成建制镇的集镇等[1]. 党的十九大报告指出实施乡村振兴伟大战略,构建宜居、宜业、宜游的美丽乡村,乡村聚落的发展则是乡村振兴的重要基础;随着城市化的发展,乡村人口逐渐流向城市,农民对美好生活的需求日益提高,而目前多数的乡村聚落正面临着空间上的无序增长、功能上的匮乏凋敝以及聚落的空废化等问题[2]. 剖析村域尺度聚落的集聚特征、分布现状、驱动因素等,为乡村规划和实现乡村聚落空间重构等提供科学依据和理论参考,形成乡村聚落因地制宜、突出本地特色、统筹规划的综合优化路径,以解决乡村地区面临的“镇弱村空”、空间破碎、土地利用不合理等问题[3], 将乡村振兴战略由点及面落实到乡村地区发展过程中.

国外乡村聚落的研究由早期的“环境决定论”研究地理环境因素与聚落分布的关系[4], 到中期的“中心地理论”研究聚落空间布局的演变规律[5-6], 再到近期的“3S”技术定性分析聚落的发展[7-9], 国外研究已经达到相对成熟的阶段. 而国内的研究则相对起步较晚,在方法上由20世纪初的定性研究逐渐转为定量分析,主要采取的方法有核密度估算法、分区优化模型[10]、景观格局分析模型[11]、最邻近距离R指数[12]、引力模型[13]等;在研究内容上主要有乡村聚落空间特征及影响因素[14]、聚落演变规律[15]、聚落空间重构[16]、聚落布局优化研究[17]等;在研究的区域尺度上,多数研究为全国区域尺度[12-18]或市县级尺度[19-20]. 乡村振兴战略落地实施的基本单元是行政村,而从村域微观尺度研究乡村聚落的分布格局及驱动因素相对较少,从微观尺度充分挖掘聚落的空间格局及驱动因素,使乡村聚落成为乡村振兴的增长极,“由点到面”促进区域发展,贯彻落实乡村振兴战略,促进乡村地区全面发展,同时丰富乡村地理和乡村聚落的研究理论体系.

全文HTML

-

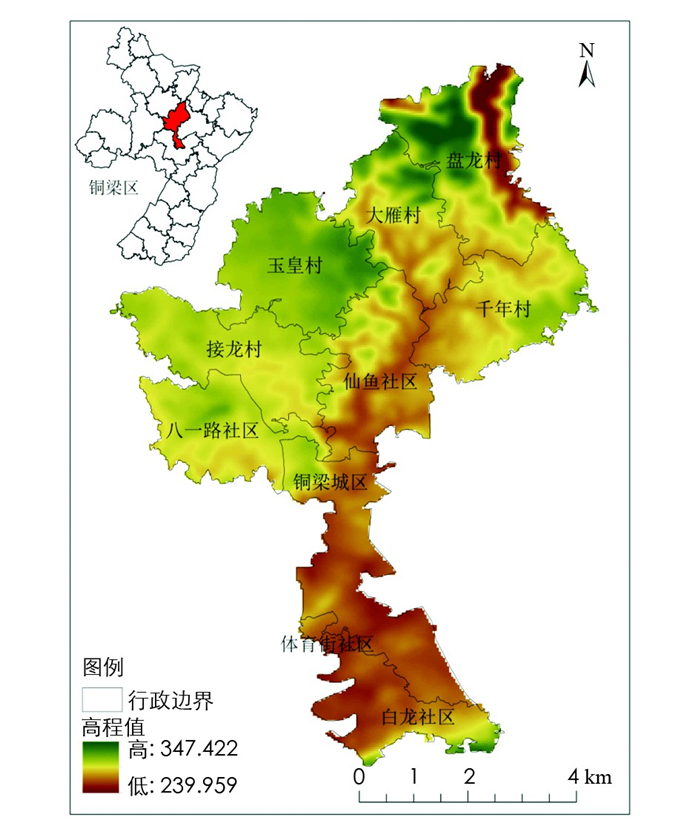

重庆市铜梁区地处川中丘陵区和川东平行岭谷区交界处,区内地形地貌复杂多变,地势呈西低东高;幅员面积1 343 km2, 内辖5个街道23个乡镇;是长江经济带和成渝双城经济圈重要节点城市之一,其功能定位是重要现代制造业基地,乡村地区的土地利用受城市影响较大. 巴川街道外形呈“叶片”状,位于铜梁区中部,与太平镇、侣奉镇、南城街道等接壤;区内地势起伏较小,地势整体呈现“叶柄”低、“叶面”高;是典型的丘陵地貌,区内有丰富的水域资源,便捷的交通;由于巴川街道紧邻铜梁城区,其土地利用及乡村聚落受城市扩张的影响,乡村聚落的分布区域差异明显,影响机理纷杂,本研究以期为丘陵区乡村聚落整治、规划及重构提供理论参考,对落实国家对本区域的功能定位、实现乡村振兴战略、推动长江上游经济带和成渝双城经济圈建设均具有重要的现实意义. 研究区详情如图 1所示.

-

本研究所用的数据主要包括卫星遥感影像、DEM数据、土地利用数据等. 其中遥感影像(空间分辨率0.5m)和DEM数据来源于Google Earth, 通过对遥感影像进行辐射校正、几何校正、栅格裁剪等处理,形成本研究所需的影像数据;按照乡村聚落用地、公路及农村道路用地、城镇建设用地、水域等土地利用类型进行分类,依据影像的形状、颜色、纹理等解译标志,通过目视解译逐一获取各土地利用数据;其他经济社会类数据来源于《重庆市统计年鉴》(2000-2018年)、《铜梁区统计年鉴》(2000-2018年)等.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源及处理

-

最邻近距离法是用相邻点之间的距离与随机分布模式中的最邻近距离之间的关系,来判断区域内点的空间分布模式的一种方法. 当区域点的实际最邻近距离大于随机分布中的最邻近距离时,区域内的点趋于均匀分布;而当实际的最邻近距离小于随机分布距离时,则趋于集聚分布;当二者的值相近时,则趋于随机分布. 最邻近指数R的计算公式如下:

其中

式中:Dmin为区域内点之间最邻近距离平均值;n为点数量;Dmin(i)为第i个点与其最邻近点之间的距离;随机分布模式中平均最邻近距离的期望值E(Dmin), 与研究区点的数量和面积有关,参照杨忍等[12]的研究成果进行修正得到;s为面积;c为周长.

-

核密度估算法(KDE)是对一定区域内乡村聚落出现的密度和概率进行估算测度的非参数计算方法,以距离衰减函数评估局部范围内乡村聚落密度变化情况,采用移动窗口搜索聚落一定半径内的乡村聚落空间密度,具体模型如下:

式中:fn(x)为乡村聚落核密度估计值;(x-xi)为测定聚落到每一个聚落i的距离;n为总聚落个数;h为带宽,即核密度估计的搜索半径;

$k\left(\frac{x-x_{i}}{h}\right)$ 为核函数. -

运用局部空间自相关分析方法,以辨识局域空间内可能出现的集聚格局,判断区域聚落密度与其周边区域聚落密度的空间关联性,并能表示其在空间上的集聚或离散特征,具体模型如下:

其中

式中:Wji为区域i与j的空间权重矩阵,使用ArcGIS软件空间关系建模构建权重矩阵;xi为i区域聚落密度值;x为所有聚落密度平均分值;S2为所有聚落密度分值的标准差;n为聚落总数,可以通过ArcGIS软件聚类分析等工具实现聚落密度空间集聚格局分析.

2.1. 最邻近距离法

2.2. 核密度估算法

2.3. 空间自相关分析

-

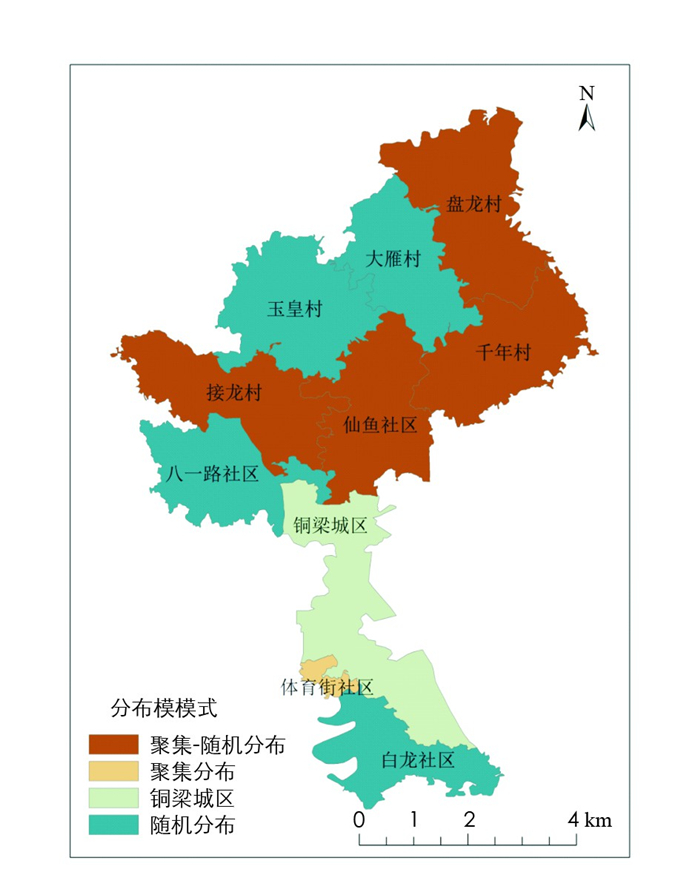

乡村聚落的空间布局模式是聚落空间分布格局的重要研究内容,不同的空间分布模式反映出聚落不同的发展状态,同时聚落的分布模式又受诸多因素的影响和制约. 将研究区内各村域尺度的乡村聚落矢量图斑转换为点状数据,采用最邻近距离法,用点的空间分布模式来衡量聚落的空间布局模式. 参考以往研究[21], 并结合研究区的实际情况,将最邻近指数分为4个等级:R≤0.7, 乡村聚落分布模式为聚集分布;0.7 < R≤0.9时,为聚集—随机分布;0.9 < R≤1.2时,为随机分布;R > 1.2时为离散-均匀分布. 研究区9个村社的最邻近指数为0.69~0.97, 包含空间分布模式有聚集分布、聚集—随机分布和随机分布3种模式,不包含离散—均匀分布模式;其中随机分布模式在研究区南北均有分布,主要集中在玉皇村、大雁村、八一路社区等区域;聚集—随机分布模式呈“V”字形集中分布在研究区北部区域,主要包含盘龙村、千年村、接龙村等村社;而集聚分布模式的聚落最少,仅有体育街社区的聚落趋于集聚分布. 乡村聚落空间分布模式具体情况如图 2所示.

-

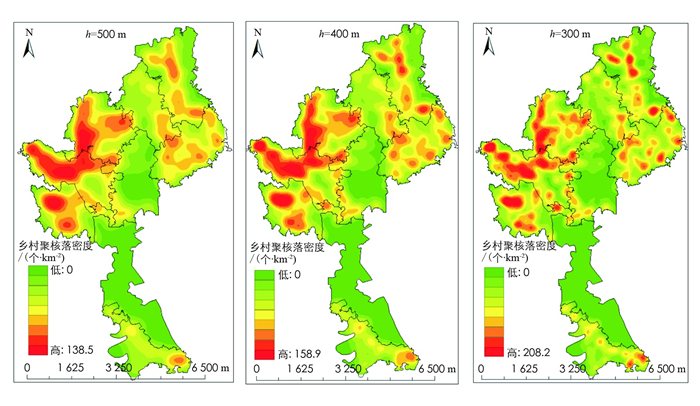

在核密度估计模型中,关键在于确定合适的搜索半径h, 经过反复试验,以300 m作为搜索半径,能更清晰地反映聚落分布密度的中心及核密度值的等级差异. 通过核密度估计模型得到研究区乡村聚落核密度空间分布图(图 3), 研究区乡村聚落核密度存在明显空间异质性,聚落核密度整体呈现“叶面高”“叶柄低”的分布格局,即核密度高值主要在研究区北部,而低值则主要分布在研究区南部. 核密度值介于0~208.2个/km2, 核密度空间布局上整体呈“北高南低”; 在铜梁城区以及水库库区的聚落密度值为0, 因为这些区域没有乡村聚落点的分布;而密度值的峰值主要出现在接龙村、玉皇村以及盘龙村等村社,这些村社主要分布在研究区北部,这些区域地势平坦、交通便捷,也是铜梁区主要的农产品生产地. 整个研究区聚落密度存在多个明显的密度核,均分布在研究区北部;密度较高值在各村社的分布也存在明显的空间差异,在八一路社区、接龙村、玉皇村均呈现“西北高、东南低”的空间分布格局;在仙鱼社区、体育街社区、白龙社区、大雁村则没有明显的密度核;在千年村聚落核密度则是随机分布多个中密度值区域.

-

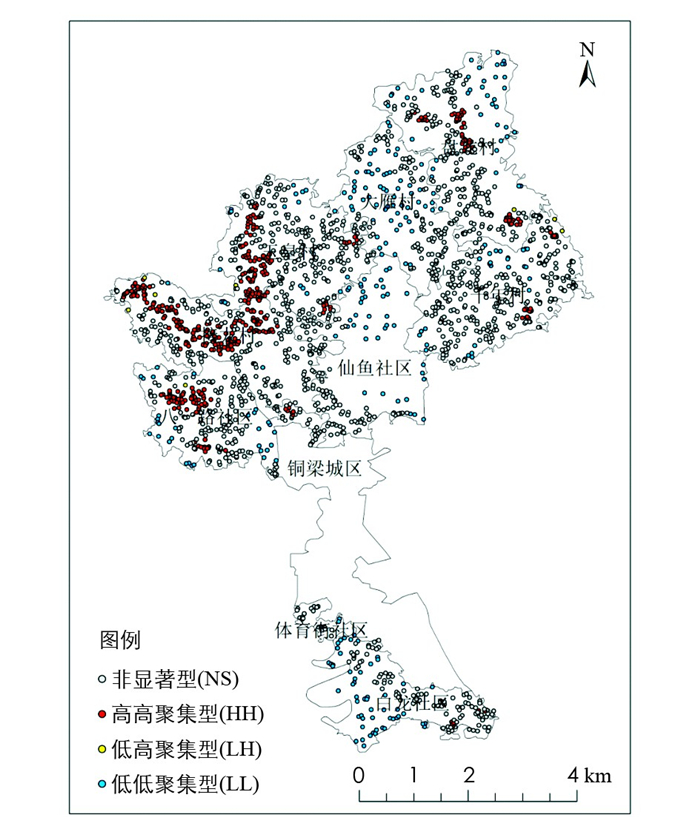

对乡村聚落密度值进行空间自相关分析,按照密度值的空间相关关系分类,即高高聚集型(HH)或低低聚集型(LL), 高密度值和高密度值聚集或低密度值和低密度值聚集,表现出空间集聚格局;高低聚集型(HL)或低高聚集型(LH), 高密度值被低密度值包围或低密度值被高密度值包围,表现出异常空间分布格局;以及非显著型(NS), 聚落密度值之间的空间相关关系无统计学意义,乡村聚落在局部区域内呈随机无序分布状态.

根据空间自相关分析的结果,从数量上看,研究区共有聚落斑块1 989个,其中NS型聚落1 289个,占聚落总数的64.8%, 即多数乡村聚落密度值在空间上不具备显著的空间相关性;HH型聚落415个,占聚落总数的20.9%; LL型聚落217个,占聚落总数的10.9%, 即有接近32%的乡村聚落密度值在空间上的相关性有统计学意义,这些聚落呈现出研究区农户集中居住的倾向状态,反映出研究区乡村聚落“大聚居”的空间分布特征. 从空间上看,HH型主要分布在八一路社区、玉皇村及盘龙村等村社,在玉皇村与接龙村呈“V”字形分布,且在这两个村分布最多,而在八一路社区、盘龙村则呈分散式分布,这一现象与当地的乡村聚落发展传统和实际的自然条件密切相关;LL型主要分布在白龙社区、仙鱼社区及大雁村,这些区域本身乡村聚落的密度值较低,形成低密度值空间聚集的状态,反映出研究区乡村聚落“小散居”的空间分布格局;而NS型则在整个研究区都有分布,这些聚落呈现一种无序分布状态. 分析结果详细情况如图 4所示.

3.1. 乡村聚落的空间布局模式

3.2. 乡村聚落密度的空间分布特征

3.3. 基于空间自相关分析的乡村聚落空间分布特征

-

影响乡村聚落空间布局的因素众多,自然因素是影响传统乡村聚落布局的主要因素,其中地形因子是主要的自然影响因素,地形在地理空间上为聚落的布局提供场所,同时聚落的布局、扩展等均受地形因子的制约[22]. 通过DEM数据获取研究区的高程、坡度、坡向等地形因素值,再将因素值提取叠加至聚落斑块上,进一步分析乡村聚落在地形因素下的分布特征,揭示自然因素对聚落的影响机理.

-

研究区的高程为239.9~347.4m, 坡度为0.01~25.68°. 乡村聚落承担着乡村地区的生活、生产、生态和文化等多重功能,考虑到聚落的多重功能都是围绕耕作生产为中心展开的,而乡村地区的耕作生产活动主要以耕地、园地、草地等农用地为主,并结合研究区的实际情况,参照农用地坡度分级标准,将乡村聚落的坡度值分为[0°, 2°), [2°, 6°), [6°, 15°), [15°, 25°), ≥25°等5个级别,高程值分为[0 m, 260 m), [260 m, 290 m), [290 m, 320 m), ≥320 m等4个级别. 研究区乡村聚落分布在坡度为0~25°的土地上,没有聚落分布在坡度大于25°的土地上,这也符合国家退耕还林还草、保持水土的基本政策,国家规定坡度25°以上的耕地不适宜耕作,应当实行退耕还林,当耕地无法进行耕种生产时,聚落就失去了其赖以生存的生产功能,聚落便会逐渐自发地从这些区域退出;聚落在[0°, 2°)坡度区间分布最多,其聚落斑块个数占斑块总数的58.0%, 面积占聚落总面积的62.7%, 面积比例略大于斑块个数比例,说明斑块规模较大的聚落更加集中分布于[0°, 2°)的坡度范围,反映出聚落呈“大聚居”空间分布;其次是坡度[2°, 6°)范围内,聚落个数比例为35.1%, 面积比例为30.7%, 面积比例略小于斑块个数比例,说明在此坡度范围内的聚落单个斑块规模偏小,聚落呈“小散居”空间格局;在[6°, 15°)和[15°, 25°)范围内分布较少,聚落个数比例分别为6.2%, 0.7%, 对应面积比例分别为5.9%, 0.7%, 在这些区域聚落个数比例与面积比例相当. 从斑块数量和斑块规模来看,多数聚落均分布在坡度较低的区域.

聚落在高程的空间分布上,主要集中于290~320 m的高程范围内,在这个范围内,斑块个数约占聚落总数的71.9%, 面积约占聚落总面积的71.4%, 其原因主要是研究区地势较为平坦的区域主要分布在此高程范围内,其次是因为研究区有大量的蔬果种植园,如猕猴桃、荷花、蔬菜等,这些平坦的区域可以提供更多优质耕地,同时这些植物的生长更适应这样的海拔气候;相反在海拔较低的230~260 m范围内的聚落分布最少,斑块数量及面积均仅占总数的0.5%, 这些区域耕地质量较差,空间分布破碎化,无法集中连片开展农业生产活动,聚落的分布与当地的农业生产活动密切相关;在聚落的坡向分布上,约有46%的聚落分布在南坡,这与研究区所处地理位置密不可分,巴川街道地处北半球,朝南能够接收更多的日照,为居住生活提供充足的采光,为生产生活提供便利. 基于地形因子的聚落分布情况如表 1所示.

传统乡村聚落的布局,经过长期的经验积累,农户在修建房屋时会考虑到房屋的朝向,同时也会考虑坡度等因素. 聚落的分布更倾向于地势平坦、海拔适宜的区域,在朝向上更倾向于选择朝南的方向;同时聚落的分布有很强的资源指向性,即赖以生存的耕地资源. 农业生产是聚落的重要功能之一,而农业生产则主要依赖于耕地,为了更加便利地开展农业耕作活动,农户更倾向于将房屋修建在适宜的耕作半径范围内. 正如当政策规定25°以上耕地不允许耕作时,聚落也逐渐消失在这些区域,当主要生产的作物更适于某一个海拔气候,聚落便会逐渐在这些区域聚集,而不是一味地选择低海拔区域.

-

选取平均斑块面积(MPA)、最大斑块指数(LPI)、斑块面积标准差(PSSD)、景观形状指数(LSI)等指标分析不同地形因子作用下聚落的景观格局差异. 根据分析结果,随坡度的增加,平均斑块面积呈先减后增的趋势,总体变化幅度不大,坡度在[0°, 2°)范围的聚落斑块平均面积最大,反映出聚落在地势平坦区域更加聚集,形成多聚落簇拥式的空间格局,导致聚落斑块面积较大,这些区域地势平坦,耕地资源丰富,便于农户耕作. 随着高程值的增加,MPA呈明显下降趋势,在研究区高程值[230 m, 260 m)内,MPA值最大为802.16 m2/个,当高程值范围最大为[320 m, 350 m)时,MPA值仅为474.24 m2/个,下降幅度高达40.88%, 聚落总体在较低海拔MPA值较大,反映出聚落在低海拔的聚集度更高. LPI和PSSD反映聚落规模和斑块大小差异,在低坡地和低高程范围内,LPI值比较稳定,变化幅度不大,但PSSD在坡度[0°, 2°)范围值最大,反映出在地势平坦地区聚落的斑块大小差异性最大,这是由于这些区域多户集聚现象与单家独户现象同时并存. LSI反映聚落斑块的复杂程度,随着坡度增加LSI逐渐下降,在低坡度范围内其值较大,斑块形状越复杂,景观差异性越大;而在高程的变化中不存在明显的变化规律,但高程值在[260 m, 320 m)范围内LSI值较大,这是由于研究区地势较为平坦的区域多位于这一高程范围内,这也符合LSI值与坡度值的变化关系. 基于地形因子的聚落景观格局差异如表 2所示.

-

道路是乡村聚落物资运输、人员流动、信息传递的重要载体,对聚落的空间布局、延伸发展都有着一定影响. 通过ArcGIS软件提取乡村聚落斑块到最近公路用地或农村道路的平均距离,运用描述性统计分析法评价研究区聚落的道路通达情况,研究区内聚落与道路的最近距离为2 m, 而最大距离为1 404.2 m, 结合研究区道路交通的实际分布情况,并参考相关文献[15], 将聚落与道路的距离分为[0 m, 200 m), [200 m, 500 m), [500 m, 1 000 m), ≥1 000 m等4个级别,分析基于道路因素的乡村聚落布局特征. 研究区有82.4%的聚落图斑分布在与道路距离小于200 m范围内,随着与道路距离增加,聚落个数急剧减少,仅有0.7%的聚落分布在与道路距离大于1 000 m范围的区域. 反映出研究区聚落分布具有明显的道路指向性,聚落主要分布在国道、省道等公路沿线,以及农村道路沿线,道路交通为农户的生活、生产活动提供了极大的便利. 基于道路的聚落分布情况如表 3所示.

-

聚落的生产功能、生活功能、生态功能均离不开水资源,因此水域对乡村聚落的布局同样有着重要影响. 运用ArcGIS软件获取聚落斑块到最近水域的平均距离,研究区聚落与水域的距离在4.2~1 119.4 m, 将聚落与水域的距离分为[0 m, 200 m), [200 m, 500 m), [500 m, 1 000 m), ≥1 000 m等4个级别[15], 分析基于水域影响的聚落空间布局. 研究区内有西郭水库、小北海水库、黑龙滩水库、上游水库、新桥水库等5个大型水源地,以及分布有巴川河、白羊河、淮远河等河流,拥有较为丰富的水资源. 根据分析结果,巴川街道有90.7%的聚落分布在距离水域小于500 m的范围内,仅有0.4%的聚落分布在与水域距离大于1 000 m的区域. 说明研究区内聚落的分布具有显著的“亲水性”, 水资源为聚落的“三生功能”提供了重要的支撑,是聚落分布的重要影响因素. 基于水域的聚落分布情况如表 4所示.

-

人文社会因素作用机理复杂,包括人口数量、传统文化、经济水平、政策制度等一系列影响因素. ①人口数量的影响. 随着人口数量的增加,必然会导致对住房需求和对粮食需求的增加,农户新建住房来满足住房需求,扩大生产满足粮食需求的同时也会扩建或新建部分生产建筑,进而导致乡村聚落的增加;②传统文化的影响. 农户对土地的依赖性使得多数农民工进城后,仍不愿意放弃农村的宅基地,以及“落叶归根”等传统思想的影响,使得多数农民工进城务工后返乡建房,使得农村出现“空心村”、“地闲楼空”、建新不拆旧等现象,进而使得乡村聚落规模不断增加;③经济水平的影响. 随着经济的发展,农户的收入极大提高,有了经济基础的支撑,农户改善住房的意愿得以实施,向区位条件更好的地方修建新房,聚落逐渐形成外延式的扩张格局,这不但影响聚落的规模,同时也改变了聚落的空间结构;④政策制度的影响. 随着我国农村土地制度的演变,乡村聚落也在不断地变化,实行家庭联产承包责任制以来,农户的生产力得到极大提高的同时,住房条件也得到了极大的改善,结果形成了村庄以填充式发展向外延式扩张的乡村聚落发展模式,随着国家推进城市化战略,大量劳动力流入城市,这在一定程度上减缓了乡村聚落的扩张,因此政策制度不仅影响聚落的发展方向和规模,同时也影响着聚落发展的速度.

4.1. 自然因素

4.1.1. 基于地形因子乡村聚落空间分布差异

4.1.2. 不同地形因子乡村聚落景观格局差异

4.2. 区位因素

4.2.1. 基于道路的乡村聚落空间分布格局

4.2.2. 基于水域的乡村聚落空间分布格局

4.3. 人文社会因素

-

根据最邻近指数分析结果,巴川街道多数村社聚落空间分布模式为聚集-随机分布,在白龙社区、大雁村等分布模式为随机分布,在体育街社区分布模式为集聚分布;乡村聚落空间密度整体呈“叶面高”“叶柄低”的分布格局,在八一路社区、接龙村、玉皇村、盘龙村均出现高密度核心,在这些区域聚落的空间密度值最大.

根据对聚落密度的空间自相关分析,在接龙村、玉皇村出现高密度值聚集区,说明在这些区域聚落高度聚集. 这些区域地势平坦,耕地资源丰富,农业产业聚集,便于农户生产生活;在仙鱼社区和白龙社区主要为低密度值聚集区,这些区域聚落呈“碎散式”分布;在千年村和体育街社区多数聚落密度值的空间相关性无统计学意义.

综合分析影响聚落分布的自然因素、区位因素和人文社会因素,巴川街道的乡村聚落整体呈现低坡度、适中高程分布,这些区域地势平坦、耕地资源丰富,以及分布有大量的蔬果产业,便于农户生产;同时有近一半的聚落分布在坡向为南的区域;聚落分布具有显著的交通指向性和“亲水性”, 分别约有97%和91%的聚落分布在与道路和水域距离小于500m的区域,道路和水资源都是农户生产生活不可或缺的资源;同时聚落的分布还受文化观念、政策制度等制约和影响.

-

本研究从村域微观尺度探索乡村聚落的空间格局特征及影响因素,乡村振兴战略落地实施的基本单元是行政村,基于村域尺度视角,从空间布局模式、分布密度、空间自相关探讨村域尺度的乡村聚落分布特征,从自然因素、区位因素、人文因素分析聚落布局的影响因素,以期为乡村规划、产业布局等政策制定提供理论支撑. 目前乡村聚落的发展在诸多因素的共同作用下,仍然是呈现“自然生长式”的空间格局,缺乏有效合理的引导,亟需建立完善的体制机制,推进乡村聚落的健康发展,通过完善乡村聚落研究体系,科学编制村庄规划,政府积极引导,实现乡村空间的布局优化,为乡村振兴战略增添活力.

下载:

下载: