-

温泉旅游是指以温泉(含地热蒸气、矿物泥或冷泉)为载体,以沐浴、泡汤和健康理疗为主,提供参与、体验和感悟温泉养生文化的相关产品,达到休闲、疗养及度假等目的的活动[1]. 温泉旅游作为世界上古老的休闲、度假和旅游方式之一,至今仍是主要的度假旅游主题之一. 21世纪以来,因符合“健康、幸福、长寿”的新兴大众旅游理念,温泉旅游热度更是逐年上升. 作为温泉旅游地规划和发展的基础,温泉旅游地的空间分布及其影响因素的研究对温泉开发起着指导性的作用,温泉旅游地的数量和规模是否恰当、在空间布局上的规划是否科学、与周边其他旅游地的关系是否紧密等许多因素会在较大程度上直接影响该地区温泉旅游业乃至相关旅游业的竞争力,进而影响该地区经济发展.

国内对温泉旅游的研究主要集中在温泉旅游的开发模式[2]、温泉旅游体验的影响因素[3]、温泉区发展规划设计[4]以及温泉资源评价[5]等方面. 部分学者对温泉旅游地的空间结构展开了研究,张金忠[6]借助ArcGIS手段进行区域划分,建立了大连温泉旅游的空间结构;樊亚明等人[7]采用ArcGIS空间分析和数理统计方法对广东省温泉旅游地的空间结构及演化发展进行了分析;张云[8]运用分形理论,通过测算聚集维数、网格维数和空间关联维数对重庆市温泉旅游地的空间结构布局进行了研究;钟美玲等人[9]采用地理集中指数、景观平均分布值与不平衡指数揭示了腾冲市典型地热景观空间分布特征. 总体而言,国内对温泉旅游地空间分布特征的研究区域较为广泛,不同的研究尺度也均有涉及,但温泉旅游地空间结构的研究成果较少,同时应用ArcGIS空间分析技术研究温泉旅游地空间分布影响因素的体系尚未完善.

保山市是国内外温泉资源最为优质和丰富的区域之一,共有185处温泉资源点/群,约占全国总量的10%;其分布密度达9.42个/1 000 km2,高于全国平均水平10倍以上,其总流量达2 131.29 L/s,已利用和建设的温泉资源点(群)达110处之多. 因此选取温泉资源丰富、温泉旅游地建设日趋见好的保山市为研究区域,运用ArcGIS空间分析技术探究保山市温泉旅游地的空间分布特征及影响因素,对保山市温泉旅游地的开发利用具有一定的基础参考价值.

全文HTML

-

ArcGIS空间分析技术是国内针对旅游地空间的空间分布特征及其影响因素的常用方法,在借鉴相关研究成果[10-13]的基础上,结合数理统计分析,采用平均最邻近指数、基尼系数和核密度分析以及空间关联特征等指数来分析保山市温泉旅游地的空间分布特征. 结合实际情况选取可能影响温泉旅游地分布的温泉资源禀赋、海拔、坡度、河流、经济发展水平、交通路网和与周边旅游景区相关关系等因素,运用ArcGIS空间分析技术、地理联系率、相关性分析法以及对比分析法等方法对保山市温泉旅游地空间分布的影响因素进行研究.

-

温泉旅游地数据来源于《云温泉》《横断山区温泉志》《腾冲温泉志》《云南温泉志》等书籍中汇总的241处温泉资源点(群),剔除实地调研不存在的温泉资源点(群)56处、未开发温泉地75处,最终获得110处样本数据;矢量地图数据来源于国家基础地理信息中心网站(http://ngcc.sbsm.gov.cn/),包括研究区行政区划、DEM、河网和公路网等矢量地图;数字数据主要来源于《保山年鉴—2018年》、保山市政府工作报告(2016-2019年)、保山市及各县(区)国民经济和社会发展统计公报(2016—2018年)、保山市统计局公布的关于新增6个3A级旅游景区清单等.

-

保山市地处云南省西部,总面积19 637 km2,位于东经98°25′~100°02′和北纬24°08′~25°51′之间. 本研究选取保山市作为研究对象主要基于以下几点考虑:①保山属低纬山地亚热带季风气候,其气候舒适度综合指数[14]CC为9,十分适合居住和旅游. ②保山市近年来旅游产业发展迅猛,2018年全年接待国内外游客2 920万人次,实现旅游总收入333亿元,旅游及衍生收入对区域经济贡献率较大. ③研究区内温泉资源数量庞大,但温泉旅游地数量仅占59.46%,在分布上仍有改善的空间. 因此将其作为个案探讨温泉旅游地空间分布及其影响因素具有一定代表性.

1.1. 研究方法

1.2. 数据来源

1.3. 研究区概况

-

在保山市的110处温泉旅游地中,各县(区)的温泉旅游地数量分别为隆阳区23处、腾冲市41处、施甸县9处、昌宁县17处、龙陵县20处,分别占保山市温泉资源数量的20.91%,37.27%,8.18%,15.45%和18.18%(表 1). 该数据表明保山市温泉旅游地在县(区)之间分布不均. 其中被列为国家A级旅游景区的温泉旅游地有5处,列为星级温泉的共3家,对比保山市数量庞大的温泉资源,其发展规模、知名度等仍有待进一步提升.

-

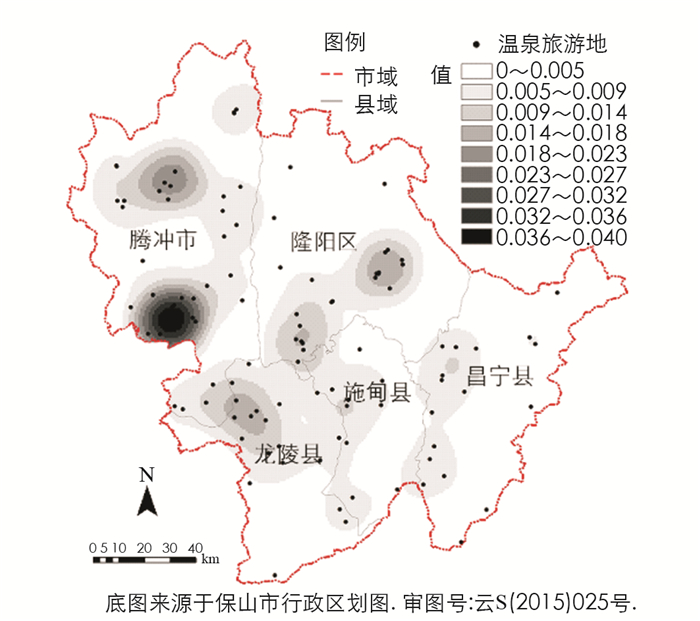

利用ArcGIS 10.2软件中的工具“Density”对110处温泉旅游地进行核密度分析(图 1),保山市温泉旅游地在腾冲市南部和中部、隆阳区中部和西南部、龙陵县西北部等3个县(区)形成了5个高密度地区. 其中腾冲市在温泉旅游地数量占优势的同时还汇聚了诸如热海温泉、玛御谷温泉、云峰山温泉、荷花温泉等省内外顶尖温泉旅游地,相较于其他县(区)而言密度最高,也更具竞争力.

-

利用最邻近指数来研究温泉旅游地空间分布上的集聚特征,计算公式为

式中:R为实际最邻近距离与理论最邻近之比,Ri为每一个温泉点到其最邻近温泉点的实际距离,Re为理论上最邻近距离,n为研究个数,A为研究区面积总和. 当R=1时,说明温泉旅游地互相间呈现随机分布;当R>1时温泉旅游地趋于均匀分布状态;当R<1时温泉旅游地具有聚集型特征.

利用ArcGIS 10.2的中的“Average Nearest Neighbor”命令对保山市温泉旅游地分布点进行运算,根据结果(表 2),保山市温泉旅游地的最邻近指数R=0.65<1,则保山市温泉旅游地的空间分布总体呈集聚分布. 其中施甸县、龙陵县和昌宁县的最邻近指数R分别为1.92,1.32和1.20,表明其在空间上呈均匀分布;隆阳区、腾冲市的最邻近指数R分别为0.91,0.74,表明其在空间分布上呈集聚分布. 总体而言,研究结果与保山市温泉旅游地的核密度分布研究结果一致性较高.

-

基尼系数是指国际上用以衡量一个国家或地区居民收入差距的通用、常用指标. 运用基尼系数对比研究区内温泉旅游地的空间分布均衡程度上的差异,计算公式为

式中:kGini为基尼系数, C为分布均衡度,Pi为第i个在区域内数占研究单元总数的比重,n为县(区)总数. 当kGini系数取值低于0.2时,则属于绝对平均;在0.2~0.3之间属于比较平均,在0.3~0.4之间属于相对合理,在0.4~0.5范围内则属于差距较大,而0.5以上属于差距悬殊.

经计算,保山市温泉旅游地的基尼系数kGini=0.93,均衡程度C=0.07,不平衡指数[15]S=0.23,根据各指数表征的含义,温泉旅游地的空间均衡特征为分布不均衡,差距悬殊,均匀度极低. 温泉旅游地主要集中分布在隆阳区(21.84%)、腾冲市(24.55%)和龙陵县(20.69%). 按照由大到小的顺序对温泉旅游地在各县(区)的数量占比进行排列,而后绘制出洛伦兹曲线图[16](图 2),曲线呈上凸分布,有近80%的温泉旅游地分布在腾冲市、隆阳区、龙陵县3地,保山市温泉旅游地空间分布的洛伦兹曲线也进一步佐证了其空间分布不均衡.

-

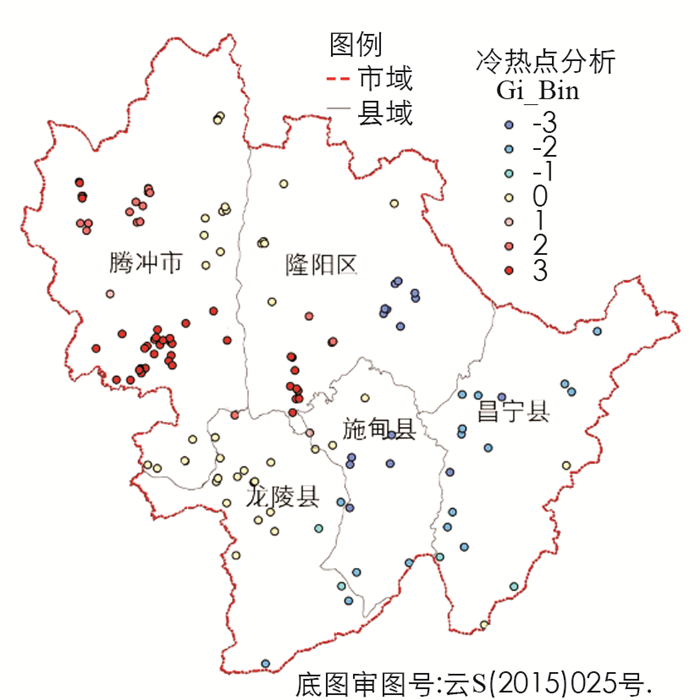

运用ArcGIS10.2软件中的“Getis-Ord General G”工具,并采取Jenks自然断点法[17]将保山市温泉旅游地划分为热点区、次热点区、次冷点区和冷点区4类,生成保山市温泉旅游地空间热点图(图 3). 从数量上来看,热点区及次热点区仅占全市的22.34%,而冷点区和次冷点区则分别占全市的38.07%和39.59%,由此可知:保山市温泉旅游地的冷点区和次冷点区数量较多,温泉旅游发展热点不足. 从分布上看,冷热点呈现出的“以腾冲市为热点圆心、冷点围绕圆心向四周扩散”的分布特征,热点区和次热点区主要集中在腾冲市,次冷点区和冷点区则各县(区)均有分布,表明保山市温泉旅游地的发展整体较为沉寂,活跃度不高,需要进一步加大对冷点和次冷点的关注度,使温泉旅游地均衡发展.

2.1. 数量分布特征

2.2. 空间集聚特征

2.2.1. 空间核密度

2.2.2. 最邻近指数

2.3. 空间均衡特征

2.4. 空间关联特征分析

-

为探索保山市温泉旅游地空间分布的影响因素,本研究通过对比温泉旅游地与温泉资源点(群)的数量、空间叠加分析以及皮尔逊相关系数[18]等方法对影响因素进行分析. 相关系数是指温泉旅游地分布于各个要素之间的相关关系,计算公式为

式中:r为相关系数,n为要素个数;X和Y分别为温泉旅游地和影响因素的平均值. r取值范围为-1~1,当r<0时负相关,r>0时正相关,r越趋近于0则相关性越弱,越趋近于-1,1则相关性越强.

-

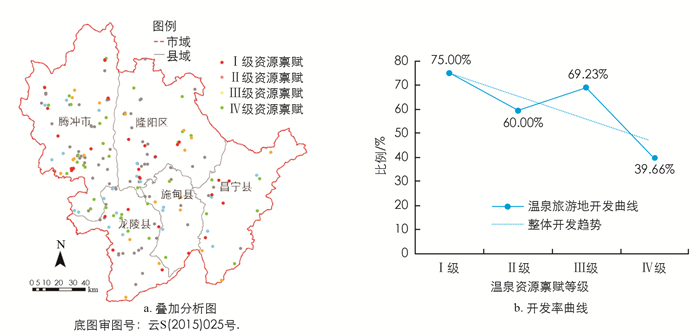

温泉资源是温泉旅游发展的基础,决定着温泉旅游地的分布. 结合保山市温泉资源的特点,选取温泉出水温度、日流量、泉质等级和医疗保健价值等4个评价因子对温泉资源禀赋进行赋值(表 3). 设定温泉资源禀赋得分的满分为20分,并划分为4个等级:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级,资源禀赋分别赋值15~20分、10~14分、5~9分、0~4分. 保山市温泉资源点(群)的资源禀赋赋值结果为:Ⅰ级禀赋温泉共40处,温泉旅游地数量为30处,开发率为75.00%;Ⅱ级禀赋温泉35处,温泉旅游地的数量为21处,开发率为60.00%;Ⅲ级禀赋温泉52处,温泉旅游地数量为36处,开发率为69.23%;Ⅳ级禀赋温泉58处,温泉旅游地数量为23处,开发率为39.66%(图 4a);由开发曲线(图 4b)可以直观地看出,受其他开发先决条件的影响,虽然Ⅲ级禀赋温泉资源开发率大于Ⅱ级禀赋温泉资源,但从整体上来看,温泉开发率随资源禀赋的降低而减少,说明温泉资源禀赋越高,开发潜力越大,温泉旅游地也越多,温泉旅游地分布与温泉资源禀赋因素的Pearson系数r=0.982,二者显著正相关.

-

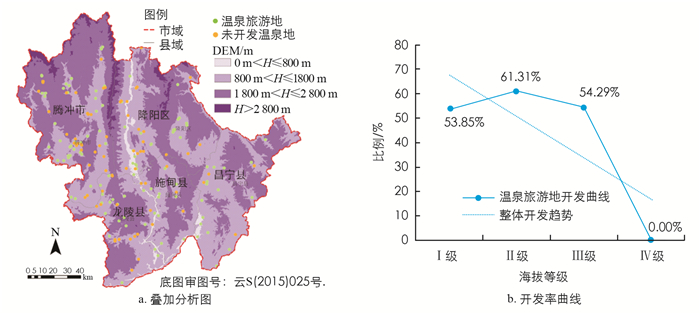

将温泉旅游地与DEM数据在空间上叠加显示可以得到温泉旅游地的空间分布与地形地貌的关系,由图 5a可知:温泉旅游地呈“散点式”分布于较为平坦的坝区,未开发温泉地则多以“集聚式”分布在地势起伏较大的山区. 虽然地形起伏较大在一定程度上可以增加旅游地景观的观赏性,但同时其地形也变得复杂,开发难度随之增加.

(1) 海拔. 以杨海艳[19]对我国人居适宜性海拔高度分级划分方案为依据,结合保山市的海拔条件,将海拔划分为Ⅰ级:0 m<H≤800 m,Ⅱ级:800 m<H≤1 800 m,Ⅲ级:1 800 m<H≤2 800 m,Ⅳ级:H>2 800 m以上的4个等级. 保山市温泉资源在Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级海拔范围内的数量分别为13,137,35,0处,温泉旅游地的数量分别为7,84,19,0处(图 5a),其中开发程度较高、质量较好温泉旅游地全部位于Ⅱ级海拔区间. 通过开发曲线(图 5b)可以看出,海拔越高,温泉旅游地可开发性越差,温泉旅游地数量越少,保山市温泉旅游地分布与海拔因素的Pearson系数r=-0.546,二者负相关.

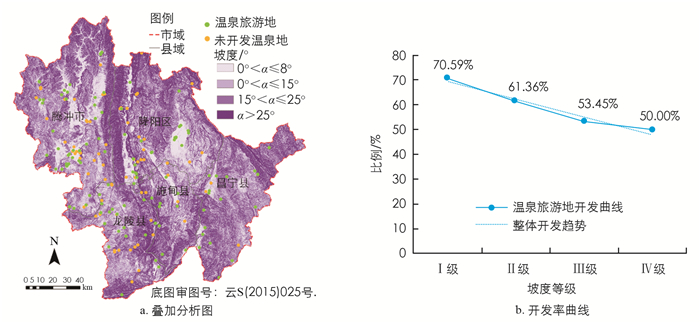

(2) 坡度. 根据《城市规划原理(第3版)》,山区和丘陵地区的建设用地坡度划分可区别于其他区域的划分. 因此可将坡度划分为Ⅰ级:0°<α≤8°,Ⅱ级:8°<α≤15°,Ⅲ级:15°<α≤25°,Ⅳ级:α>25°以上的4个等级. 保山市温泉资源在Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级坡度范围内的数量分别为51,44,58,32处,温泉旅游地的数量分别为36,27,31,16处(图 6a). 通过开发曲线(图 6b)可以看出,坡度越大,温泉旅游地越少,保山市温泉旅游地分布与海拔因素的Pearson系数r=-0.888也证实了二者显著负相关.

-

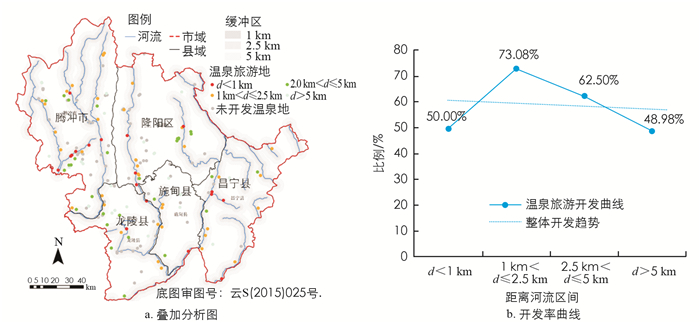

河流水系是旅游地开发和选址的重要前提之一,作为旅游活动的基本保障,游客的吃、行、玩、游、养都离不开水资源的支撑. 一般认为水源地在旅游地1 km内最有助于开展旅游活动,但基于保山市山地地形的影响,本研究以1,2.5,5 km(距离d)为缓冲区,将主要河流与温泉旅游地叠加分析(图 7a). 由图 7a可知,缓冲区d≤1 km、1 km<d≤2.5 km,2.5 km<d≤5 km,d>5 km以外的温泉资源分别为36,52,48,49处,其中温泉旅游地缓冲区d≤1 km、1 km<d≤2.5 km,2.5 km<d≤5 km,d>5 km以外温泉旅游地数量分别为18,38,30,24处. 从分布上来说,温泉旅游地分布呈现出沿河流两侧带状分布的规律,与河流水系因素存在一定的关系. 由开发曲线(图 7b)可知:保山市温泉旅游地的空间分布受河流的影响相对较弱,其中隆阳区和龙陵县尤为显著,这是由于温泉本身就是水资源的一种存在方式,基于其流量大的特点,温泉水基本满足温泉旅游区的建设及发展,整体来看,二者的关系为距离河流越远温泉旅游地越少. 温泉旅游地分布与河流水系因素的Pearson系数r=-0.182,二者负相关.

-

地区经济能有效促进温泉旅游产业的发展,从而影响温泉旅游地的空间分布. 选取保山市各县(区)2016—2018年3年的生产总值和人均GDP、人均可支配收入均值作为衡量保山市经济发展水平的指标. 将地理联系率[20]作为验证保山市温泉旅游地空间分布与社会经济的关系的指标,计算公式为

式中:F为地理联系率,Si表示第i个区域温泉旅游地数量占全市总数的比例,Yi表示第i个区域经济要素占全市经济要素的比例. F值介于0~100之间,F值越大,地理联系率较高,温泉旅游地与所选取要素的空间联系越紧密;反之则空间联系不紧密.

经计算(表 4),保山市温泉旅游地与地区生产总值、人均GDP和人均可支配收入的地理联系率分别为F=99.90,F=97.98,F=98.12,关联度由大到小的排序为:地区生产总值、人均可支配收入、人均GDP,保山市温泉旅游地空间分布与所选取的3项指标有非常强的关联度,联系十分紧密. 温泉旅游地分布与区域经济发展水平的Pearson系数r=0.572,二者正相关. 其中地区的生产总值对温泉旅游地分布的影响最大,决定着地区的温泉旅游市场规模;地区人均可支配收入对温泉旅游地的开发作用同样巨大,当人们的经济水平提升,则出游动机变强,出游次数也会增加,可直接加速温泉旅游地的开发. 地区人均GDP则影响着地区对温泉旅游发展的投入能力与投入水平.

-

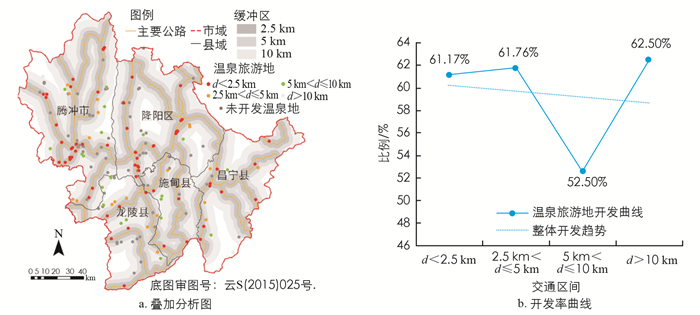

交通是人类活动突破地域空间限制的最佳途径,也是促进旅游业发展的关键因素之一,良好的交通条件能够缩短游客到达温泉的距离和时间[21],对游客温泉旅游的选择起着至关重要的作用. 事实上,无论是本地游客还是外来游客都必须通过公路网抵达温泉. 以2.5,5,10 km为缓冲区,将交通公路网与温泉旅游地叠加分析(图 8a),缓冲区2.5 km内共有温泉旅游地63处;2.5~5 km内共有温泉旅游地21处,5~10 km内共有温泉旅游地21处;10 km以外共有温泉旅游地5处,整体而言,主要分布在公路沿线及交通枢纽地区,对交通的依赖性较高. 从开发率曲线上来看(图 8b),温泉旅游地受主要公路网布局影响较弱,这是由于腾冲市的温泉旅游地基数较大,因此整体来说,交通路网对腾冲市地区的带动作用不如其他地区显著. 温泉旅游地分布与交通路网因素的Pearson系数r=-0.795,二者负相关.

-

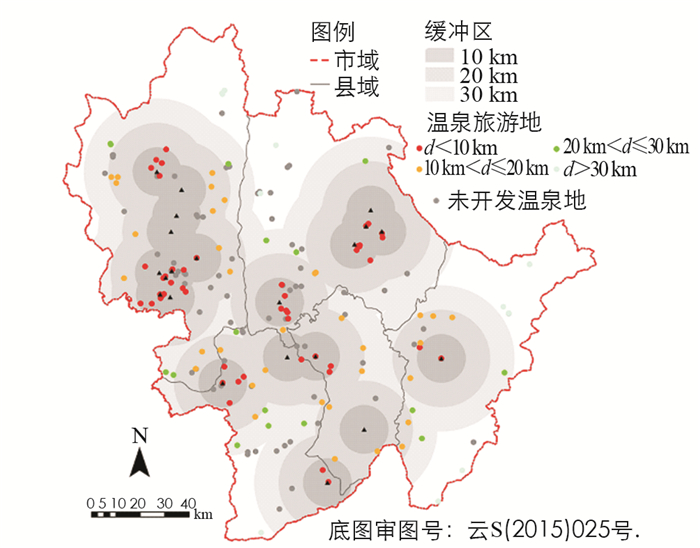

温泉旅游的角色定位不仅限于温泉地,同时也与周边景区互相依存,共同发展,因此将温泉旅游地分布与周边景区空间相叠加能够分析出这一地区的旅游潜力[22]. A-5A级旅游景区在地区的旅游中最具标志性,其对当地旅游客源和人数的贡献一定程度上也带动了温泉旅游地的发展,因此将A-5A级景区作为温泉旅游地的周边旅游景区,并以A-5A级旅游景区为中心,分别以10,20,30 km作为缓冲区分析旅游景区缓冲区内温泉旅游地的数量(图 9). 由图 9可知:10 km缓冲区以内、10 km<d≤20 km缓冲区、20 km<d≤30 km缓冲区内温泉旅游地数量分别为49,34,16处,30 km缓冲区以外温泉旅游地11处. 其中腾冲市位居保山市之首,呈10 km<d≤30 km逐渐递减分布,这是由于腾冲市的旅游景区数量较多、温泉旅游地整体而言规模较大、自身吸引客源的能力较强,故分布在缓冲区内的温泉旅游地数量较其他县(区)有较大优势;其次为隆阳区、龙陵县和施甸县,虽然旅游景区数量相对较少,但仍呈10 km<d≤30 km逐渐递减分布,与旅游景区相互关联度较高;昌宁县最低,但其分布仍呈由缓冲区20~30 km递减. 温泉旅游地分布与周边景区因素的Pearson系数r=-0.878,二者显著负相关,也印证了保山市温泉旅游地分布与周边旅游景区的相互关联程度较高.

3.1. 温泉资源禀赋要素

3.2. 自然地理要素

3.2.1. 海拔(H)与坡度(α)

3.2.2. 河流水系

3.3. 社会经济要素

3.3.1. 区域经济发展水平

3.3.2. 交通路网

3.3.3. 周边旅游景区

-

1) 保山市温泉资源丰富,泉质优异,温泉旅游地在各县(区)均有分布. 受各开发先决条件的影响,温泉旅游地数量由多到少的排序为腾冲市(41)、隆阳区(23)、龙陵县(20)、昌宁县(17)、施甸县(9). 对比保山市温泉资源的丰富程度,保山市温泉旅游地的数量较少,仅占温泉资源的59.46%,其空间发展潜力仍然巨大.

2) 保山市温泉旅游地呈集聚型空间分布,且集中程度较高,但空间分布不均衡,其最邻近指数R=0.65,基尼系数kGini=0.93,均衡程度C=0.07,不平衡指数S=0.23,其洛伦兹曲线呈上凸分布. 温泉旅游地在腾冲市南部和中部、隆阳区中部和西南部、龙陵县西北部等3个县(区)形成了5个高密度地区,呈现“西多东少,中多南北少”的分布特征,由于县(区)间温泉旅游地数量的差异,温泉旅游地在腾冲市和隆阳区空间分布上呈现集聚分布,施甸县、龙陵县和昌宁县呈均匀分布;局域关联特征为冷点区和次冷点区数量较多,温泉旅游发展热点不足,呈现出明显的“以腾冲市为热点圆心、冷点围绕圆心向四周扩散”的分布特征.

3) 温泉资源禀赋、海拔、坡度、河流水系、经济发展水平、交通路网和周边旅游景区等因素均是保山市温泉旅游地空间分布的影响因素. 通过相关性分析,温泉资源禀赋(r=0.982)、坡度(r= -0.888)、周边旅游景区(r=-0.878)是保山市温泉旅游地的主要影响因素,交通路网(r= -0.795)、经济发展水平(r=0.572)和海拔(r=-0.546)是保山市温泉旅游地分布的次要影响因素,而影响力较弱的是河流(r= -0.182). 其中温泉资源禀赋Ⅰ级、Ⅲ级是影响保山市温泉旅游地分布的主要因素;在海拔1 800 m以下,温泉旅游地集聚程度最高;在影响温泉旅游地分布的经济发展水平要素中,影响力由大到小的排序为地区生产总值、人均可支配收入、人均GDP;温泉旅游地多分布河流范围2.5 km的缓冲区以内,交通路网5 km缓冲区以内,周边旅游景区10 km以内,整体表现为沿河流、公路网集聚分布,以A-5A级景区为圆心集聚的分布特征.

4) 研究主要从保山市各县(区)的温泉旅游地的数量、空间分布特征以及影响因素等方面进行. 运用ArcGIS空间分析方法结合数理统计分析的方法来展开. 进行影响因素分析时,对线状、带状类的影响因素缓冲区的确定是依据前期温泉旅游地距离分析的结果,即大部分温泉旅游地分布在距离河流2.5 km以内、交通路网5 km以内以及周边旅游景区25 km以内,结合相关旅游地对于缓冲区范围的划分,最终形成本研究最大与最小缓冲区的划分.

-

1) 选取温泉旅游地数量较多或开发程度较高的腾冲市和隆阳区作为保山市温泉旅游地发展的核心区域,并构建温泉旅游地发展组团,形成点—轴—面的空间发展格局. 由知名度较高的如A级和星级温泉旅游地带动周边发展较差的温泉旅游地,形成大塘—云峰山温泉组团、火山热海—玛御谷温泉组团、邦腊掌—象达温泉组团、蒲缥—金鸡温泉组团、鸡飞—石瓢温泉组团等的温泉旅游地发展组团,通过发挥温泉旅游地发展组团的辐射和带动能力,形成周边温泉旅游地的发展,再由周边地区带动偏远地区的发展模式,从而使温泉旅游地空间布局由集中向均衡方向转变.

2) 温泉资源丰富是保山市旅游资源的特色,相较于丰富而优质的温泉资源点(群),温泉旅游地的数量还较为单薄,为充分利用保山市的温泉资源点(群),应采取多元化的发展策略:①优先开发温泉资源禀赋等级较高、靠近路网和水系的温泉资源点(群),增加保山市温泉旅游地的数量及影响力;②景区等级和星级温泉能反映温泉旅游地的品质和服务能力等,但保山市被列为A-5A级景区和星级温泉的温泉旅游地数量较少,应先提高自身旅游质量、服务以及配套基础设施等,并利用周边旅游景区的游客效应,通过综合规划将温泉旅游地与其他旅游景区串联起来,统一发展和统一管理,完成温泉旅游地的升级;③对温泉资源点(群)的开发以及对温泉旅游地的升级要加大政策扶持力度,大力招商引资,引进医疗机构合作等,推动保山市温泉旅游地的合理布局.

下载:

下载: