-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

党的十九届五中全会不仅把“居民收入增长和经济增长基本同步,分配结构明显改善”作为“十四五”时期的发展目标之一,更将“城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小”纳入2035年远景目标. 长期以来,城乡二元经济一直是社会各界关注的重点,2021年我国城乡居民收入比为2.56,高于合理的收入比水平(1.5),可见,我国城乡居民收入差距较大,是实现城乡区域协调发展,促进共同富裕需要解决的首要问题.

城乡居民收入差距常用基尼系数、泰尔指数以及城市居民收入与农村居民收入比等指标衡量. 城乡居民收入差距是我国总收入差距的主要来源[1],其对总收入差距的贡献率达到50%左右[2-3]. 因此,要解决收入差距问题,实现社会公平发展,应当以缩小城乡居民收入差距为着力点. 城乡教育资源分布差异[4]、城乡二元分割体制[5]、宏观经济发展水平[6]、城镇化[7]、工资水平差异[8]等是造成城乡收入差距的主要原因. 其中,教育水平差异是造成城乡收入差距的重要原因,其对城乡居民收入差距的贡献率达34.69%[4]. 有研究表明,教育水平提升可以缩小城乡收入差距[9]. 因此,应当增加教育投入,提升人力资本水平,缩小城乡收入差距[10],进而缩小区域经济发展差异[11]. 也有研究表明,教育会拉大城乡收入差距,且在不同的区域存在异质性. 例如,张辉等指出高中教育会扩大城乡居民收入差距[12]. 蔡文伯等证明高等教育会拉大城乡收入差距,且存在区域异质性,加大东部和西部的教育投入会拉大城乡收入差距,而对于中部地区则没有显著的影响[13]. 个人的教育成就取决于天赋、家庭教育投资以及公共教育投资. 基因决定天赋,55%以上的父母的能力可以通过基因遗传[14],家庭背景以及孩子的个人偏好决定家庭教育投资,而政府的教育支出水平则决定了公共教育投资. 基因、家庭背景以及政府教育支出水平共同影响个人的受教育水平. 家庭是子代教育的摇篮,父辈社会地位、父辈的教育成就以及家庭收入水平等在子代教育决策中发挥着重要的作用[15],其对子代教育成就的贡献率高达66.44%[16]. 可见,家庭背景很大程度上决定了子代受教育水平. 通常,社会地位高、经济收入高的家庭会加大子代教育投入,而社会地位低、家庭收入低的家庭对子代的投入会相对较少,进而会形成教育差距,导致收入不平等[17],最终影响城乡居民收入差距.

综上所述提出,以社会地位和收入为代表的家庭背景决定子代的受教育水平,而子代的受教育水平直接关系到其职业选择与收入水平,进而影响到城乡居民收入差距. 本文首先运用2011年、2012年、2013年、2015年、2017年的5期中国综合社会调查(CGSS)数据,实证分析了以父辈社会地位为代表的家庭背景对城乡居民收入差距的影响. 再通过将样本进行分组,分析不同地区父辈社会地位高低对城乡居民收入差距影响的异质性. 并且,以子代教育作为中介变量,分析父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响机制以及影响程度. 与已有研究相比,本文的边际贡献在于:第一,将城乡居民收入比等宏观数据与微观调查数据进行匹配,有机融合宏观数据与微观数据,为相关研究提供新视角. 第二,以子代教育作为中介变量,考察父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响,为政府与微观个体教育投资提供决策参考. 第三,丰富城乡居民收入差距的相关研究.

全文HTML

-

社会地位是财富、职业、受教育水平的综合衡量. 中国传统社会是一个典型的人情社会,以社会地位为基础的社会关系网络在经济发展中发挥着重要的作用,社会网络以亲戚朋友关系为基础,社会网络成员通过信息共享、人情往来等方式来影响子代的职业选择与收入水平[18],这会降低社会代际流动性,影响城乡居民收入差距[19]. 据上述分析,本研究提出假设:

H1:父辈社会地位越高对城乡居民收入差距的扩大作用越强,反之则越弱.

-

地理位置对居民社会经济地位的影响也是很大的,一个区域发展得好与否与该区域的条件有着很大的关联,落后的地区自然环境差,自然资源匮乏,又或是人力资本缺乏,观念落后,缺乏生产技术. 我国东部沿海地区水热充足,地势平坦,生态环境较好,优越的地理条件让其最早开始实行改革开放,获得了更多的发展资源,经济发展较快,城乡融合发展,城乡居民收入差距较小. 而在中部和西部,处于内陆,水、热、土资源不协调,水资源匮乏,交通便利性较差,城乡经济联系小,城乡居民收入差距较大[20]. 据上述分析,本研究假设:

H2:父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响在区域间存在异质性.

-

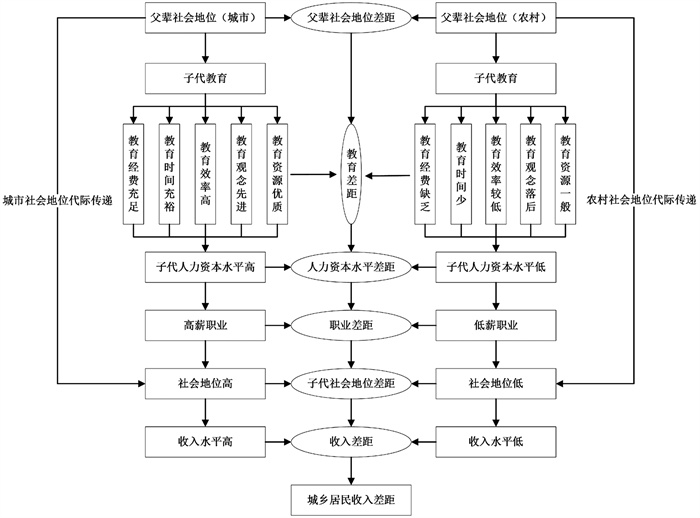

谚语有云,“龙生龙,凤生凤”,意味着城乡居民收入差距取决于人力资本差距[21],而人力资本差距主要来自教育投资,父母的社会地位会影响对子代的教育投资. 父辈社会地位通过影响子代的教育,进而影响子代的职业选择以及社会地位获得,从而对城乡居民收入差距产生影响. 具体表现在以下五个方面(图 1):一是城市父辈社会地位越高,收入水平越高,能为孩子提供更优越的居住环境和更好的学习环境,教育经费充足,增加对与子女教育相关项目的投资,进而增加子女接受高等教育的可能性,提高子代的受教育程度. 而农村父母则相反,社会地位较低,收入水平也低,对子女的教育投资就较少,降低子代接受教育的可能性,造成城乡教育差距,城乡教育差距造成城乡人力资本差距,进而影响城乡居民收入差距. 二是对子女的教育投资时间和效率与父辈的受教育程度密切相关. 城市社会地位越高的父母往往受教育程度越高,从思想和行为上越重视子女的教育. 受教育程度越高的父母越懂得花时间陪护子女,越能进行有效的沟通,父母的陪护与有效的沟通提升子代未来教育机会的获得. 而农村父母则花较少的时间陪护子女,且常进行低效沟通降低子女未来接受教育的机会. 城乡父母对子女教育时间投入差距,造成了城乡教育差距,城乡教育差距造成城乡人力资本差距,进而影响城乡居民收入差距. 三是城市的教育效率通常较高,而农村则较低,形成了教育效率差距,造成城乡教育差距,城乡教育差距造成城乡人力资本差距,进而影响城乡居民收入差距. 四是社会地位越高的父母越重视教育,这种态度和行为会影响子代对教育的偏好和观念. 城市受教育水平高的父母注重对子代教育的投资和把重视教育的理念传递给后代,从而形成了重视教育的传统,实现教育的代际传递. 而农村父母受教育水平较低,对子女的教育会重视不足,没有较好的教育理念,影响子女接受教育的可能性. 城乡教育理念差距造成城乡教育差距,城乡教育差距造成城乡人力资本差距,进而影响城乡居民收入差距. 五是城乡教育资源存在着差距,城市拥有较多的优质教育资源,而乡村教育资源则较为一般,教育资源直接决定着教育质量. 因而城乡教育资源差距会造成城乡教育差距,城乡教育差距造成城乡人力资本差距,进而影响城乡居民收入差距. 据上述分析,本研究提出假设:

H3:子代教育在父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响中发挥着中介效应.

1.1. 父辈社会地位与城乡居民收入差距

1.2. 父辈社会地位对城乡居民收入差距影响的区域差异

1.3. 父辈社会地位、子代教育与城乡居民收入差距

-

本文使用的数据来源于中国统计年鉴和中国综合社会调查(CGSS). CGSS始于2003年,其调查范围广,抽样方式科学,所得数据可靠,使用该数据进行研究信服力强. 首先,本文选取2011年、2012年、2013年、2015年、2017年五年的调查数据组成混合截面数据. 然后,与相应年份的中国统计年鉴的数据进行匹配. 最后,删除缺失值和无效样本,删除年龄小于18岁以及年龄大于60岁的样本,获得14 340个有效样本.

-

(1) 被解释变量. 本文的被解释变量是城乡居民收入差距. 衡量城乡居民收入差距的指标有基尼系数、泰尔指数、城镇居民收入与农村居民收入之比. 参考陆铭等的做法[22],本文选取城镇居民收入与农村居民收入之比来衡量城乡居民收入差距,该值越大,城乡居民收入差距越大,因此,该值越小越好.

(2) 核心解释变量. 本文的核心解释变量为父辈社会地位. 测度社会地位的方法有主观法和客观法. 主观法是受访者主观的打分. 客观法是按照国际职业标准,将职业转化成国际社会经济地位指数(ISEI). ISEI以职业为基础,综合考虑收入和教育等因素,客观地测量社会地位[23],被广泛运用于研究地位获得和社会流动. 因此,本文选取客观法衡量社会地位.

(3) 控制变量. 本文选取年龄、性别、民族、户口状态、本人的社会地位、本人及父母政治面貌、本人及父母受教育程度、婚姻状态、收入、地区、地区平均受教育水平、城镇化率、产业结构高级化和区域经济发展水平作为控制变量. 年龄用调查年份减去出生年份,删除年龄小于18岁和年龄大于60岁的样本,因此时的样本尚未进入劳动力市场或者已退出劳动力市场. 性别设置为二元变量,男为1,女为0. 民族设置汉族为1,否则就为0. 户口为农业户口设置为1,其他为0. 本人社会地位以受访者职业为基础,将职业转化成国际社会经济指数. 政治面貌若为中共党员以及民主党派为1,其他为0. 受教育程度,没有上过学为0,小学以及私塾为6,初中为9,高中、职高、中专、技校为12,本科(正规、成人高等教育)、大专(正规、成人高等教育)为16,硕士研究生及以上为19. 婚姻状况若结婚则为1,其他则为0. 收入选取问卷中“您去年一年的收入是多少”,并作对数处理. 地区以问卷中的调查地点为准,分为东、中、西,分别取值2、1、0. 地区平均受教育水平根据统计年鉴上每个阶段的受教育人数计算而得. 城镇化率用区域城镇户籍人口数与区域总人口数之比来衡量. 产业结构高级化采用二三产业增加值与总产值增加值之比来衡量. 地区经济发展水平用区域总产值与区域总人口之比来衡量. 为消除量纲差异,本文将所有指标进行标准化.

-

各变量的描述性统计如表 1所示. 城乡居民收入比最小值为0.251,最大值为3.979,表明城乡居民收入差距在区域间存在着较大的差异. 社会地位的取值范围是16~90,中位数是53,父辈与子代社会地位的均值均小于其中位数,表明多数人处于中下阶层. 性别的均值为0.567,表明受访者中男性比女性多. 民族的均值是0.916,表明受访者多为汉族. 户口状态的均值为0.602,表明超过一半的受访者为农村户口. 受访者以及其父母的政治面貌均值均小于0.5,表明大多数人没有加入党派. 婚姻状态的均值为0.851,说明大多数受访者处于已婚状态. 受访者的教育程度大多在高中以上,且远高于父母的受教育程度. 地区平均受教育水平最小值为7.514,最大值为12.502,表明区域间教育差距较大. 城镇化率的最小值为0.35,最大值为0.896,表明区域间城镇化程度差别较大. 区域人均GDP水平最小值是16 437,最大值是129 042,相差数倍,表明区域经济发展不平衡,区域经济发展水平差距较大.

2.1. 数据

2.2. 变量

2.3. 描述性统计

-

(1) 基准模型构建. 根据前文的分析,本文构建如下计量模型. 式中uv代表城乡居民收入比,α表示待估参数,ISEIP代表受访者父辈的社会地位,i代表受访者个体, j代表省份,X代表控制变量,μ代表随机误差项.

(2) 基准回归结果分析. 表 2报告了父辈社会地位对城乡居民收入差距影响的回归结果,其第2、第3列和第4列分别是全样本、城市样本和乡村样本的回归结果. 无论是全样本还是子样本,父辈社会地位的系数均显著为正,表明父辈社会地位越高对城乡居民收入差距的扩大作用越强,父辈社会地位越低对城乡居民收入差距的扩大作用越弱,验证了假设H1. 其中,城市父辈社会地位的系数大于乡村父辈社会地位的系数,且在1%的水平显著为正,表明城市父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响大于乡村父辈社会地位对城乡居民收入的影响.

-

我国是经济大国,存在着区域发展不平衡的现象,各地区经济发展水平存在着较大的差异. 因此,本文进一步将样本分为东、中、西①三个区域进行回归. 表 3报告了将样本按照东部、中部、西部分组进行回归的结果. 父辈社会地位的系数均显著为正,表明父辈社会地位越高对城乡居民收入差距的扩大作用越强. 并且,从东到中再到西父辈社会地位系数逐渐变大,从东到中再到西父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响依次增强,验证了假设H2. 东部地区地理位置优越,获得的资源丰富,经济发展较快,城乡居民收入差距较小,因此,父辈社会地位高低对城乡居民收入差距的影响比中部和西部小. 西部地区自然资源分布不均,基础设施不完善,交通不便利而城乡居民收入差距较大,社会阶层固化较为严重,因此,父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响较大.

① 东部:上海市、北京市、天津市、山东省、广东省、江苏省、河北省、浙江省、海南省、福建省;中部:山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、吉林省、辽宁省、黑龙江省;西部:内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区.

-

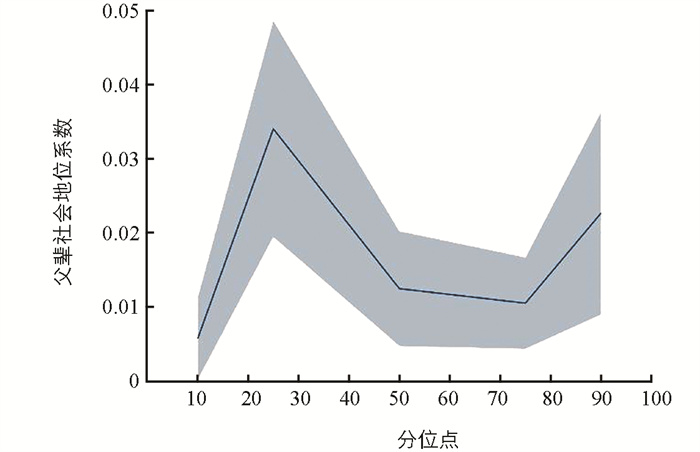

本文进一步通过逐次替换模型和被解释变量进行稳健性检验. 首先,将模型换成分位数回归模型进行稳健性检验,检验结果如表 4第2列、第3列和第4列所示. 其次,用泰尔指数替换城乡居民收入比,进行稳健性检验,检验结果如表 4第5列所示.

表 4报告稳健性检验结果,其中第2列、第3列和第4列报告了分位数回归的稳健性检验结果,在不同的分位点父辈社会地位的系数均在1%的水平显著为正,表明父辈社会地位越高对城乡居民收入差距的扩大作用越强. 如图 2所示,父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响在不同的分位点呈现不同程度的影响,从小的分位点到大的分位点父辈社会地位的系数呈现出先上升后下降最后又上升趋势,但系数均大于0,在不同分位点,父辈社会地位越高对城乡居民收入差距的扩大作用越强. 表 4第5列报告了替换被解释变量为泰尔指数的稳健性检验结果,父辈社会地位的系数在1%的水平显著为正,也表明父辈社会地位越高对城乡居民收入差距的扩大作用越强. 无论是替换模型还是替换被解释变量,回归结果均与基准回归结果一致,表明本文模型估计结果具有较强的可靠性,实证结果稳健.

3.1. 实证模型与基准回归分析

3.2. 异质性分析

3.3. 稳健性检验

-

“治贫先治愚,扶贫先扶志”,教育是提升个人收入,提高社会地位,缩小城乡居民收入差距,实现社会公平的重要途径. 为检验子代教育在父辈社会地位对城乡居民收入差距影响中的中介作用,本文构建如下中介效应模型.式中uv代表城乡居民收入比,ISEIP代表父辈社会地位,edu代表中介变量子代的受教育程度. β、γ、φ代表待估参数,i代表受访者个体,j代表省份,Z、U、Y均代表控制变量,v、ε、ω代表随机误差项.

-

表 5报告了中介效应估计结果. 其中第2列、第5列、第8列分别报告了全样本、城市样本、乡村样本的父辈社会地位对城乡居民收入差距影响的结果,父辈社会地位的系数均显著为正,表明父辈社会地位越高对城乡居民收入差距的扩大作用越强. 第3列、第6列、第9列分别报告了全样本、城市样本、乡村样本的父辈社会地位对子代受教育水平的影响结果,系数均为正,证明了父辈的社会地位会影响子代的受教育水平,且父辈社会地位越高子代受教育水平就越高. 第4列、第7列、第10列分别报告了全样本、城市样本、乡村样本的以子代教育作为中介变量的回归结果. 全样本和城市样本的父辈社会地位系数均显著为正,中介变量子代教育的系数均为负,父辈社会地位对子代的教育水平有促进作用,通过教育可以提升子代人力资本水平,进而缩小城乡居民收入差距. 乡村样本的父辈社会地位系数显著为正,中介变量不显著为负,表明在乡村子代教育对城乡居民收入差距的缩小作用不显著且系数较小,这与乡村优质教育资源少,师资力量不够充足,以及乡村居民教育理念有关. 全样本和城市样本子代教育的系数均显著,表明子代教育在父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响中发挥着中介效应,即存在“父辈社会地位—子代教育—城乡居民收入差距”这一传导路径,验证了假设H3.

4.1. 中介效应模型构建

4.2. 中介效应回归结果分析

-

本文运用2011-2017年5期CGSS数据,首先,实证分析父辈社会地位对城乡收入差距的影响. 其次,分析东中西区域父辈社会地位对城乡居民收入差距的异质性. 最后,以子代教育作为中介变量,考察“父辈社会地位—子代教育—城乡居民收入差距”这一传导路径. 此外,通过逐次替换回归模型、被解释变量进行稳健性检验. 得出以下几点研究结论:

第一,父辈社会地位越高对城乡居民收入差距的扩大作用越强,父辈社会地位越低对城乡居民收入差距的扩大作用越弱. 城市父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响比乡村父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响更大.

第二,不同区域父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响存在异质性,但均表现为父辈社会地位越高对城乡居民收入差距的扩大作用越强. 西部地区父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响最大,其次是中部地区,东部地区父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响最小.

第三,子代教育在父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响中发挥着中介作用. 父辈社会地位越高,子代受教育水平越高. 子代受教育水平与城乡居民收入差距呈现出负相关关系,表明提高受教育水平可以在一定程度上缩小城乡居民收入差距,促进社会公平.

-

提高社会流动性,阻断社会经济地位代际传递对于保障社会公平和实现共同富裕十分重要,一定程度的社会流动性表明微观个体可以通过自身努力实现社会地位的提升,是激发社会活力的源泉. 为缩小城乡居民收入差距,提升社会流动性,本文提出以下几点建议:

第一,改革户籍制度和改善就业环境. 户籍制度、就业环境是造成社会地位差异的重要因素. 因此,一方面应改革城乡二元分割体制,推行“普惠型”户籍制度. 另一方面应建立完善就业信息、就业政策以及就业渠道共享机制,健全就业体系. 通过制度体系改革与建设提供稳定的就业环境,打破就业壁垒,提升社会流动性,进而缩小城乡居民收入差距[24].

第二,因地制宜大力发展经济. 研究发现西部地区父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响大于东部和中部地区,这与区域经济发展水平有关. 因此,应因地制宜大力发展经济,缩小城乡居民收入差距,进而减小父辈社会地位对城乡居民收入差距的影响. 如东部继续深化改革开放,加快走向国际舞台的步伐,中西部不断引进人才、技术等实现平衡发展,并借助“一带一路”成为“联动式”开放的纽带,不断提升各地区的经济水平,减小区域城乡居民收入差距.

第三,合理分配教育资源,提高平均受教育年限. 社会地位主要取决于人力资本水平,也即劳动者受教育水平. 因此,要扩大义务教育的年限、范围以及义务教育质量,通过教育援助促进教育公平,减小由于居民教育背景造成的教育差距. 此外,要充分利用教育,适当将教育资源向农村地区倾斜,利用数字化技术提升乡村优质教育资源数量并使其均衡分布,缩小教育资源差距,提高乡村居民的受教育程度,促进社会流动,进而缩小城乡居民收入差距.

下载:

下载: