HTML

-

生命观是个体持有的对生命的态度,是做出有关生命行为的指导准则,对个体身心健康和社会和谐稳定具有重要意义[1]。2016年9月13日,《中国学生发展核心素养》发布,把“珍爱生命”列为六大核心素养之一“健康生活”的基本要点,要求学生能够理解生命意义和人生价值。2021年,教育部办公厅于印发《中学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》等5个文件,明确指出师范生教师职业基本能力包括师德践行能力、教学实践能力、综合育人能力、自主发展能力等四大能力[2]。这四大能力与师范生的生命观也不无关联。拥有积极向上生命观的师范生会更加珍视生命、尊重生命,体现在教育中,则是珍视儿童、尊重儿童,从而实现教育“育人为本”的本质要求,提升综合育人能力。此外,积极的生命观也会为师范生的教育实践提供指导准则,助力师范生教学实践能力的发展,促进师范生在教学实践中认同教师职业,注重专业成长,涵养教育情怀,落实立德树人,最终走向卓越发展之路。

2014年,沈莎通过对国内5所师范类大学学生进行调查发现,近半数的师范生不确定生命存在的意义,超过1/6的学生对自杀持肯定态度[3]。大学生自杀等极端事件不时发生,也暴露出大学生生命观存在问题,其中不乏双一流师范类高校中的师范生。师范生具有双重身份:既是学生,又是未来培养学生的教师。开展有效的生命教育,可增强师范生的生命意识,使其树立正确和科学的生命观,有助于师范生自然生命、社会生命、精神生命的全面发展。2020年初,一场突如其来的重大公共卫生事件使各方更加意识到实施生命教育的重要性。但自新冠疫情暴发以来,尚未有师范生生命观与师范生生命教育现状的调查研究。基于此,本研究旨在探析疫情后,师范生生命观、生命教育现状及存在的问题和改进路径。

我国的生命教育在近20年间快速发展,经历了探索阶段(2000—2006年)、发展阶段(2006—2016年)、深化阶段(2016年至今)3个阶段,出现了以北京师范大学、南京师范大学、河南大学等具有影响力的生命教育研究团队[4]。现阶段,关于生命教育的研究在争论中逐步深化,冯建军对当前存在的诸多关于“生命教育”的解释进行了分析概括,认为当前对“生命教育”的理解可分为两种:一种是以叶澜、黄克剑、张文质等人主张的体现人文关怀的生命实践教育,它认为生命教育应当是尊重生命主体的,需要为生命主体创设生动活泼的环境和条件,是一种促进生命主体全面、主动、和谐、健康发展的教育;另一种是刘济良、王北生、张美云等人倡导的将生命教育视为“教人认识生命、保护生命、珍爱生命、欣赏生命,探索生命的意义,实现生命价值的活动”,其核心是“珍惜生命、注重生命质量、凸显生命价值”[5]。本研究中的“生命教育”主要采用冯建军所说的第一种观点,生命教育需要为生命主体创造条件,促进个体生命发展。

-

在梳理文献的基础上,结合张萌编制的“大学生生命观调查问卷的维度和题目”[1]以及葛向丽所使用的“师范生生命教育调查问卷”[6],编制“师范生生命观与生命教育现状调查问卷”。其中,张萌的问卷基于开放式问卷调查结果而编制,为李克特式5等级量表,具有较高的信效度,但只对大学生的生命观进行测量,因此对其进行删减后使用;葛向丽使用的问卷并非李克特量表,但关注师范生生命教育现状且问卷题目质量较高,因此对后者进行修订,将之修改为李克特量表后加以使用。

问卷共38题,包括基本信息9题,问卷主体主要采用李克特式5等级量表,共29题。采用SPSS 21.0进行分析,问卷的克隆巴赫系数(Cronbach's α)为0.891,说明问卷的信度非常理想,问卷结果具有可靠性;问卷的KMO检验系数为0.857,近似卡方值为2 284.595,df值为351,显著性概率值p=0.00 < 0.05,表明量表适宜做探索性因素分析,而后进一步对量表各维度和总量表进行相关性分析,结果表明问卷的内部结构效度较好,各维度所测内容和总问卷测定的内容高度一致。

-

问卷主体由两部分构成,包括师范生生命观调查(15题)、师范生生命教育现状调查(14题)。问卷主体部分除第28、29题外,其他问题均采用李克特五点计分方式询问师范生对每个题目的认同程度,具体内容见表 1所示。

-

本研究采用问卷匿名调查的方式,向H大学的师范生发放问卷,了解师范生的生命观,同时对H大学师范生生命教育现状进行调查。问卷主要采用封闭式问题,同时辅之以开放式问题。研究共发放问卷136份,收集有效问卷132份,有效回收率为97.06%。被调查师范生的背景信息如表 2所示。

一. 调查工具

二. 问卷维度设计

三. 研究对象及过程

-

由表 3可知,关于生命观调查的7个维度,师范生的平均得分均较高(M > 3),总体表现积极。在个别维度上,如“生命珍视”“生命感知”“生命尊重”和“生命帮扶”维度上,平均得分甚至在4.40以上(4.40 < M < 4.55);在“生命尊严”“生命权利”两个维度上得分均值相对较低,M分别为3.37和3.89。这一结果表明,师范生的生命观总体积极向上,能够感知生命的价值、承担生命的责任、尊重他人的生命、为他人提供力所能及的帮助。

在具体问题上,如“我认为可以为了比生命价值更大的存在而选择放弃生命”“当生命受到严重侵犯时,我认为我会选择放弃生命”“疫情发生以来,我尊重他人因太痛苦而做出的自杀决定”这3个题项得分均值分别为3.06、2.77、3.27,可见师范生在意生命的尊严,在极端条件下,可能会产生不理智的行为。

-

由表 4可知,在师范生生命教育现状方面,师范生在“生命教育意义”“生命教育权利”这两个维度上的得分均值分别为4.33、4.42,总体而言,师范生意识到了生命教育的重要性,并认可开展生命教育的必要性。在“生命教育感知”与“生命教育实施”这两个维度上的得分均值分别为3.49、3.41,可见存在部分师范生尚不了解生命教育、尚未体验或接触过生命教育等问题,同时也存在师范生不了解自身所在学校在疫情背景下已开展生命教育的事实。简而言之,师范生修习生命教育课程的意愿较强,但学校提供的生命教育类课程可能暂时还未能够满足师范生的多元需求,导致师范生认为缺乏生命体验活动和专业的生命教育课程学习。

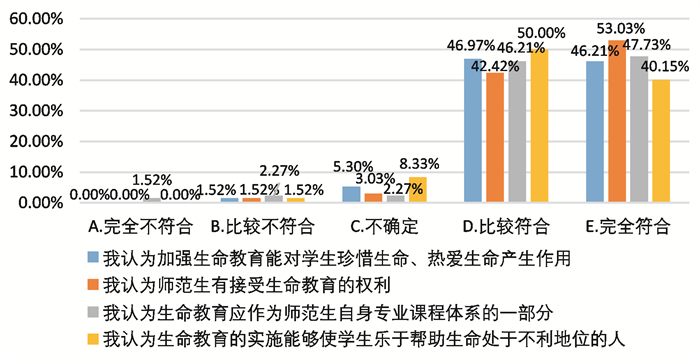

调查结果显示,超过90%的师范生对生命教育持正面看法和态度(包括完全符合、比较符合),能够理解生命教育对于自身专业发展具有重要作用,将生命教育视为专业发展课程体系的一部分,认同生命教育的实施能够使学生更加珍爱生命且能够使学生乐于帮助生命处于不利地位的人。具体如图 1所示。

调查结果显示,疫情暴发以来,56.81%的师范生对自身所在学校疫情下生命教育的实施效果持正面评价(包括完全符合、比较符合),61.36%的师范生认为所在学校会在专业课程中渗透生命教育内容。本次调查以H大学为个案,在学校是否独立开设生命教育课程、是否有专门的生命教育教师的问题上,有超过半数的学生(分别为56.06%、64.39%)持否定态度(包括完全不符合、比较不符合、不确定)。具体如图 2所示。

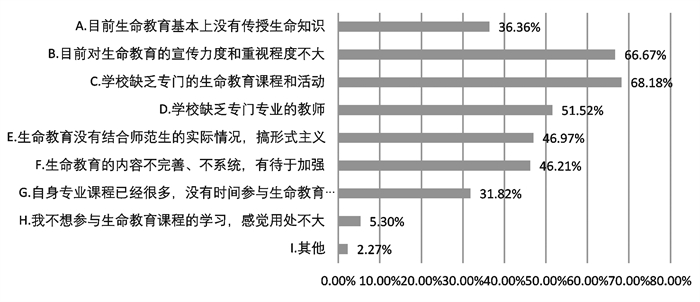

具体到生命教育实施过程中存在的问题:从学生角度来看,有少部分师范生(5.30%)不想参与生命教育课程的学习,认为用处不大,31.82%的师范生认为自身专业课程已经很多,没有时间参与生命教育的学习;从课程实施角度来看,68.18%的师范生认为生命教育实施过程中,缺乏专门的生命教育课程和活动,66.67%的师范生认为目前对生命教育的宣传力度和重视程度不够,51.52%的师范生认为学校缺乏专门的生命教育教师,另外还有部分学生认为生命教育存在形式主义、课程内容不够完善等问题。具体见图 3所示。

经了解,H大学的生命科学学院、社会学院、马克思主义学院等学院面向全体本科生开设有作为全校通选课程的生命教育课程,如“生命教育:生命不设限”“家庭塑造:让生命更有质感”“生命伦理学”“生命的教育:人与自然的和谐”“生命安全与救援”等。但H大学虽开设有作为通选课程的生命教育类课程,却在课程宣传和普及方面有所不足,导致超过半数的学生不了解学校是否开设有生命教育课程,不清楚学校是否具有专门和专业的生命教育教师。根据访谈得知,生命教育课程在H大学并不是师范生的专业必修课。查阅H大学文学院、数学与统计学院、历史学院等学院现行的师范生培养方案(为2015年修订,此后未重新修订),也了解到师范生的教师教育必修课程为心理学基础、教育学基础、现代教育技术应用、课标与教材研究、教学设计、教学技能培训,生命教育不在教师教育必修课程之列。

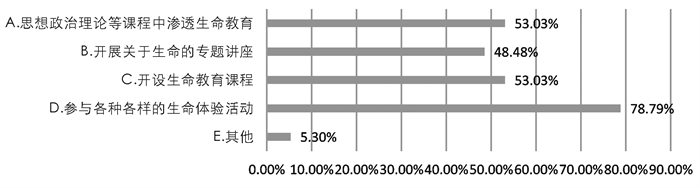

在生命教育实施途径上,采用多选题的形式进行调查,结果显示:78.79%的师范生希望可以通过参与各种生命体验活动来接受生命教育;希望通过思想政治理论课、举办关于生命的专题讲座、开设生命教育课程等途径接受生命教育的师范生均在50%左右;另有5.30%的师范生表示希望通过其他途径接受生命教育。师范生人均选择了2.3种学习途径,表明师范生期待生命教育能以多样化的形式开展。具体如图 4所示。

-

根据单因素方差分析结果可知,在生命观的7个维度中,仅“生命权利”维度表现出差异,显著性水平为0.03。除了生命权利这一维度外,其他维度的显著性水平均大于0.05,没有表现出差异性。在此基础上再进行多重比较,根据多重比较的结果可知,相较于来自农村的师范生,来自城市和县级市的师范生更看重生命权利。在“生命教育感知”“生命教育意义”“生命教育权利”“生命教育实施”上,不同生源地的师范生未表现出显著性差异。具体见表 5所示。

-

采用独立样本T检验,将师范生生命观和生命教育现状的各维度设为检验变量,将男女两个变量设为分组变量,根据表 6所示的独立样本T检验结果,可知不同性别师范生在生命观上的差异情况。具体而言,在生命观的各个维度上,显著性水平检验均大于0.05,说明不同性别师范生在生命观上不存在显著性差异。在生命教育现状方面,不同性别师范生在生命教育实施维度上,显著性水平检验小于0.05,表现出差异性,男生相对女生而言,对生命教育实施现状更为认可。

-

采用独立样本T检验,将师范生生命观和生命教育现状的各维度设为检验变量,将汉族与其他民族两个变量设为分组变量,根据表 7所示的独立样本T检验结果,可以看出不同民族师范生在生命观上的差异情况。在生命观的各个维度上,显著性水平检验均大于0.05,说明民族不同不会对师范生的生命观产生显著影响。在生命教育现状调查方面,各个维度的显著性水平均大于0.05,表明民族差异也不会对师范生的生命教育感知、生命教育意义、生命教育权利、生命教育实施评价产生显著性影响。

-

根据表 8单因素方差分析结果可知,在生命观的7个维度中,不同年级的师范生在“生命珍视”“生命尊严”上表现出差异性,显著性水平分别为0.03、0.04。根据多重比较的结果可知,相较于研究生阶段的师范生,大二、大三的师范生更看重生命尊严。在关于生命教育现状的各个维度上,不同年级的师范生之间不存在显著性差异。

-

采用独立样本T检验,将师范生生命观和生命教育现状的各维度设为检验变量,将是否为独生子女设为分组变量,根据表 9所示的独立样本T检验结果,可以看出是否为独生子女在生命观与生命教育现状调查上的差异情况,即:在各个维度上的显著性水平检验均大于0.05,不存在显著性差异。由此表明,是否为独生子女的师范生在生命观和生命教育现状上的表现无明显差异。

一. 总体及各维度结果分析

1. 师范生生命观调查

2. 师范院校生命教育现状调查

二. 人口学背景差异分析

1. 生源地差异分析

2. 性别差异分析

3. 民族差异分析

4. 年级差异分析

5. 独生子女差异分析

-

本研究的问卷调查结果显示,师范生的生命观总体上积极,能够感知生命的价值、承担生命的责任、尊重他人的生命、为他人提供力所能及的帮助。由于师范生看重生命的尊严,因此有可能在极端情况下产生不理智的行为。根据问卷调查结果,对不同生源地、性别、民族、年级等师范生生命观进行组间比较,发现不同组别的师范生生命观存在不同程度的差异。

首先,相较于来自农村的师范生,来自城市和县级市的师范生更看重生命权利;不同生源地的师范生,在生命教育现状调查方面则未表现出显著性差异。来自城市和县级市的师范生,长期居住在信息相对发达的地区,会接受到更多对于个人权利的宣传资讯,因此更重视个人权利。其次,不同性别的师范生在生命观上不存在显著性差异。在生命教育实施维度,不同性别师范生的评分表现出显著性差异。男生相对女生而言,对生命教育实施现状的评价更加正向;女生相对男生情感更加细腻,会从多个方面考量生命教育实施状况,也会从更为细微的角度看待生命教育,而我国的生命教育起步较晚、也不够完善,导致女生更容易消极地评价生命教育实施现状。最后,相较于研究生阶段的师范生,大二、大三的师范生更看重生命尊严。由于疫情原因,大学生大大减少了与社会的接触,使其始终以较为理想化的思维方式看待世界。而研究生阶段的学生已有实习、考研、工作等经历,相对而言与现实的较多接触,与大二、大三的师范生相比,少了一些理想化,多了一分理性。张萌对大学生进行的生命观调查结果也表明,大三年级学生的生命观表现相对较差[1]。

-

调查结果表明,超过90%的师范生认为生命教育应作为师范生专业课程体系的一部分,也愿意修习生命教育类课程。开展生命教育不仅是社会发展、应对突发疫情等的需要,更是师范生的内在需求。总体而言,师范生缺乏生命体验活动,生命教育存在着“离身”的问题,同时,师范生在一定程度上也缺乏生命教育经历,所受的生命教育有限。在生命教育的内容上,我国的生命教育主要侧重形而上的知识传递,缺乏对生命的真实体验和社会实践等的关注;在生命教育的实施方式上,多采用课堂教学、专题讲座等,形式较为单一[7]。而现实中,师范生又期望能够通过参与各种生命体验活动等“具身”学习来感知生命,且总体而言,修习生命教育课程的意愿较强。刘慧针对师范生的调查也发现,约有92.3%的师范生认为生命教育课程的开设有一定的意义[8]。李芳等对北京的大学生进行调查发现,近91%的大学生愿意参与生命教育课程学习和相关活动[9]。整体而言,师范生愿意学习生命教育课程,且更偏爱从生命体验活动中进行学习。

师范生不仅应接受生命教育,还需要了解中小学的生命教育。但在调查中发现,有超过半数的师范生不了解或不确定是否了解生命教育和中小学教育中的生命教育,超过半数的师范生不熟悉或不确定是否熟悉生命教育、死亡教育课程。师范生作为大学生群体中的特殊一员,其身份具有双重性,既是现在的学生又是未来的教师。师范生从进入大学之日起,便意味着通过4年的学习之后,绝大多数人将会走向教育岗位,成为一名真正的教师。不少研究表明,教师的心理健康与中小学生的心理健康有着密切关系。如高洁对西安市高年级小学生心理健康进行研究发现:高年级小学生心理健康与教师心理健康密切相关,教师的躯体化、抑郁、敌对、偏执、SCL-90总均分与小学生心理健康总分存在显著正相关[10]。因此,师范生生命教育的质量不仅关乎师范生自身的成长,也关乎未来学生的成长。教师教育课程设计者应当反思当前师范生培养过程中师范生生命教育不足、生命观缺乏引导等问题。

-

虽然众多学者一再强调生命教育的重要性,如叶澜教授就曾指出:“教育是直面人的生命、通过人的生命、为了人的生命质量的提高而进行的社会活动。”[11]顾明远教授强调:“教育的本质就是生命教育。”[12]但现实中,我国的生命教育很长一段时间内一直处于教育教学的边缘状态。虽然政府、学校和社会对生命教育持肯定和支持态度,但缺乏生命教育实施细则,生命教育的课堂教学在很大程度上主要依赖于教师自身。张文质在《生命化教育的责任与梦想》中指出:“教师需要在生命教育课中,告诉大学生生命的来源,讲解生命教育的目的,教会学生尊重生命、珍惜生命,有过更有尊严的生活的意识,引导学生对美好的未来充满期待。”[13]然而,作为未来教师的师范生,受应试教育的影响,在基础教育阶段以知识学习为主,很少接受到生命教育,就算在高等教育阶段,生命教育也是被边缘化的。很多时候,教育只教人掌握“何以为生”的本领,而放弃了引导学生对“为何而生”的思考[14]。在大学,生命教育主要穿插于思想政治理论课之中,或是融于辅导员的主题班会上,往往以非系统化的形式存在。这是我国教育领域存在已久的问题。本研究发现,虽然H大学开设有作为全校通选课程的生命教育类课程,但超过半数的师范生对学校是否开设生命教育类课程表示不清楚。通过查阅H大学师范生培养计划可知,生命教育并非师范生的专业必修课,生命教育课程主要作为选修课程存在,加之H大学对生命教育类课程的宣传力度不够,导致师范生并不清楚学校是否开设有生命教育类课程。

一. 师范生生命观整体积极,但个别维度存在个体差异

二. 师范生修习生命教育课程的意愿较强,偏爱生命体验活动

三. 生命教育内容多为选修课程,且课程宣传力度不够

-

现代教育应该关注生命。“关注生命”并不是指通过教育“塑造人”,而是要把生命发展权交给学生。教育需要回归到“生命”,通过对“完整”的人进行完整的理解,实现对人的生命涵养、孕育和提升[15]65。

-

个体生命是活泼的、生动的、瞬息万变的。而现行的教育对个体生命有两种不利影响:一是以“主知主义”为主导的传统教育重视功利性的升学考试,忽视对个体生命和人性的关照;二是教育的实施过程常常局限于空洞的道德说教,忽视了学生的个体性和社会现实。教育应该思考的不是如何塑造学生,而是如何为生命提供指引,如何为生命提供资源[15]93。生命教育提倡自由,重视教育对于学生生命发展的价值,关注学生的创造性发展,反对传统教育对学生自由的限制。刘济良等学者指出,构建生命教育时一定要把生命发展的权利交给学生,同时必须明确学生的个体性以及生命的自我生成性[15]93。刘铁芳指出,要关注个体的内在生命世界,通过教育实现“润物细无声”,实现个体的真正属己的生命情感的化育与生成[16]。根据问卷调查结果,对不同生源地、性别、民族、年级等师范生生命观进行组间比较,发现不同组别的师范生生命观存在不同程度的差异。因此,有必要对师范生实施个性化的生命教育,明确师范生的个体性,呵护师范生生命之源,为其生命发展指引方向。需要指出的是,生命教育提倡的自由并非绝对的自由,而是主张通过有限的限制来换取更多真实的自由,通过多方面的手段满足学生个性化的发展需求,利用信息技术,开展体验式和沉浸式学习,寓教于行、寓教于乐,为个体的个性化发展创造条件。

-

生活教给我们智慧,使我们体验到喜怒哀乐,告诉我们世界是丰富多彩的,同时也是复杂和充满未知与不确定性的。学生需要通过真实的生活了解自己的生命,在是非黑白的对立冲突中审视世界、认识生命,接纳不完美的世界与不完美的自己的现实。在一定意义上而言,教育可谓一项直面生命的事业[17]。而生命教育则可以说是一种体验活动[18]。通过这种体验活动,可以让学生了解真实世界,搭建起生活与书本之间的桥梁。个体的认知受限于身体,而有身体参与的认知更能够达到预期的教育目的。总的来说,教育应以“活动”为核心[19]。然而,主知主义影响下的讲授式教学忽略了在认知过程中身体的物理属性所发挥的重要作用,远离了师范生和其他各类学生的生活,造成了书本世界与现实世界的脱节。同时,程式化的教学难以激发学生的生命活力,也会不断地消耗教师的生命活力。因此,生命的教育,必须通过生活[20]。生命教育应该是依托现实生活、沟通生活、关注生命的活动,必须扎根生活,让学生在生活中感知世界、体味生命、接纳自我。

-

对于师范生而言,大学是其接受生命教育的重要场所,课程学习则是其生命发展的有效途径。此“课程”并不只有“教材”,而是包括教学领域发生的一系列生动事件,是师生基于教材文本相互交流、对话产生的意义和价值,是知识、情感、个性、素质的不断生成,并具有超越性、完整性、生成性等生命内涵[21]93-98。在生命教育视角下,学生是完整意义上的生命个体,不再是知识的附庸者;课程具有无限的生成性,而不是固定不变的教材。人是一个不断超越的存在,课程使个体从较低水平走向较高水平,不断促进其生命的完善,实现其自我超越。课程的实施,应该是智慧火花的碰撞和求知欲的点燃,是精神的相遇、相知[22]。重视师范生的生命教育,并不等同于要增设多少生命教育课程,也不意味着要增加师范生的学习压力和教师的教学任务。师范生生命教育能否落到实处,不在于学校开设的生命教育课程的数量,而在于能否对课程做整体性的规划和动态把握,在于能否在课程中贯彻以学生为中心的理念。与传统课程所强调的知识体系的整体性和学科结构的完整性不同,生命教育课程所强调的整体性主要是指个体生命的整体性。强调从人的整体发展出发,关注学生的多方面发展需要,以学生现有的学习能力为基础,以学生的兴趣与经验为支点,灵活设计课程。课程不是价值无涉的,而是与师生的生命世界和价值世界密切相关的,在课程中要将师生对生存意义的探询和知识意义的追问作为核心,也就是要关注每一个生命个体过去的、当下的和未来的生命状态[21]94。

总而言之,对于作为学生的师范生而言,有效实施生命教育有助于师范生的全面发展;对于作为未来教师的师范生而言,有效实施生命教育能够帮助其更好地教书育人。有效落实生命教育能够促进个体生命朝着卓越发展,使得个体能够不断突破其自然生命的有限性,走向生命及其精神的充盈、高贵和完满[23]。

DownLoad:

DownLoad: