-

在城镇化建设快速发展的今天,如何优化土地资源利用结构、提高土地资源利用效益、提升城镇化发展内涵与质量,已成为新时期城市发展不可忽略的问题[1]. 在大规模的快速城镇化建设中,各类问题突显:①大量人口向城市聚集,城市建成区不断扩大、耕地逐渐减少,建设用地与农用地矛盾日益突出;②城市开发中规划欠合理,部分城市边界无序扩张蔓延,土地低效利用现象普遍存在[2-5]. 对城市土地集约利用水平进行科学、准确评价,有助于优化配置土地资源、落实新型城镇化建设[6]. 土地集约利用评价是土地集约利用研究的核心内容,同时也是提高城市土地集约利用水平的前提条件,加强对城市土地集约利用和障碍因素的研究,对促进城市可持续发展具有重要的现实意义.

土地集约利用评价是土地科学研究的热点之一,国内外相关学者对此开展了大量研究[7-18],针对城市土地集约利用评价建立了一系列综合模型,如CLUE模型、CA模型、CELLULAR模型和GEOMOD模型等,并有学者采用不同模型与方法(PSR模型、STIRPAT模型、GPCA方法、改进熵值模型、多边形图示法、RS与GIS相结合等)对不同尺度(城市群、城市、开发区等宏观尺度以及街区、宗地等微观尺度)土地集约利用进行评价,研究成果众多. 然而,由于不同学者对土地集约利用的内涵和本质存在认知上的差异,在评价指标选用以及标准值和权重的确定上尚未形成统一的理论基础和方法体系[19]. 因此,本研究拟选取应用广泛的压力-状态-响应(PSR)模型,从压力、状态、响应3方面构建城市土地集约利用评价指标体系,并采用熵权法计算权重,对苏州市城市土地集约利用进行综合评价,同时引入障碍度模型进行障碍因子诊断,使评价结果更具有针对性和实践性,以期为进一步提升苏州市土地集约利用水平提供参考依据.

HTML

-

苏州市位于北纬30°47′-32°02′、东经119°55′-121°20′,地处江苏省东南部、长三角中部,东临上海,南接嘉兴,西抱太湖,北依长江,下辖市辖区有姑苏区、虎丘区、吴中区、相城区、高新区、工业园区和吴江区,以及常熟市、张家港市、昆山市、太仓市4个县级市. 截至2017年末,苏州市常住人口1 068.36万人,其中城镇人口809.82万人,占常住人口比重75.8%,土地总面积8 657.32 km2,地区生产总值达17 319.51亿元,完成固定资产投资5 629.59亿元. 苏州市是我国最具经济活力的城市之一,是江苏省经济、对外贸易、工商业和物流中心,是江苏省人口最多、经济总量最大、现代化程度最高的城市,同时也是重要的交通中心[20].

-

本研究所涉及的有关苏州市的社会经济发展、土地利用现状和城市建设现状等相关数据主要来源于2009-2018年《苏州市统计年鉴》以及相应的统计公报.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

-

PSR(Pressure-State-Response)模型最初由加拿大统计学家David J.Rapport和Tony Friend提出,20世纪80年代由经济合作和发展组织(OECD)与联合国环境规划署(UNEP)以“可持续发展”为核心提出将PSR模型作为研究环境问题的概念模型[21]. 结合苏州市土地集约利用现状,本研究根据PSR模型的原理和城市土地集约利用的内涵,将评价体系分为目标层(G)、系统层(S)、指标层(I)3个层次. 目标层(G)表示城市土地集约利用水平;系统层(G)包含压力指标、状态指标和响应指标3个层次;指标层(I)包含人口密度、建成区绿地覆盖率等13项指标(表 1). 其中,压力指标描述人类对土地集约利用施加的直接压力或干扰,如人口密度、建成区绿地覆盖率等指标,用来衡量对土地集约利用造成的压力;状态指标描述由于人类活动而导致的土地集约利用变化,如地均工业总产值、地均财政收入等,用来衡量当前土地集约利用的状态和变化趋势;响应指标表征社会对提高土地集约利用而进行的努力,如地均固定资产投资、地均房地产开发投资额等,用来衡量土地集约利用改进措施的实施状况.

-

将13个指标分为正向指标和负向指标,正向指标的数值越大代表城市土地集约利用程度越高,负向指标的数值越大代表城市的集约利用程度越小. 为方便比较评价指标,消除指标间量纲差异,采用如下标准化公式:

正向指标:

负向指标:

式中:Xij′表示第i个年份第j项指标标准化后的数据;Xij表示第i个年份第j项指标的初始数据;min{Xj}表示所有年份中第j项指标数据中的最小值;max{Xj}表示所有年份中第j项指标数据中的最大值.

为尽量剔除主观因素,本研究采用熵权法来确定各个指标的权重,公式如下[22]:

计算第i年份第j项各指标值的比重Yij:

计算指标信息熵ej:

计算信息熵冗余度dj

计算指标权重Wi:

式中:m为评价年数;n为指标数;k=1/lnm.

-

苏州市土地集约利用评价应该是压力、状态、响应3个子系统各个指标数据进行综合计算的结果,计算公式如下:

式中:Sa,Sb,Sc分别表示压力指标、状态指标、响应指标所代表的权重;Ij,Ik,Im分别表示各个系统层下13个指标的权重;Xj,Xk,Xm分别表示各个指标数据标准化后的数值;W代表城市土地集约利用水平的综合数值.

-

为进一步提高苏州市土地集约利用水平,有必要从苏州市土地集约利用的各个指标中找出主要障碍因子. 计算指标有4个:因子贡献度(Cj)表示单项指标对评价结果的影响程度;指标偏离度(Dij)表示单项指标与土地集约利用评价结果之间的差距;单指标障碍度(hi)表示单项指标对土地集约利用程度的影响;子系统障碍度(Hi)表示子系统对土地集约利用程度的影响[23-24]. 主要公式如下:

因子贡献度(Cj):

指标偏离度(Dij):

单指标障碍度(hi):

子系统障碍度(Hi):

式中:Wi代表第i个指标的权重;Wij代表的是第i个指标在第j个年份的权重;Xij′代表第i个指标在第j个年份数据标准化后的数值.

2.1. 指标体系的确定

2.2. 指标权重的确定

2.3. 综合评价模型

2.4. 土地集约利用水平指标障碍因子

-

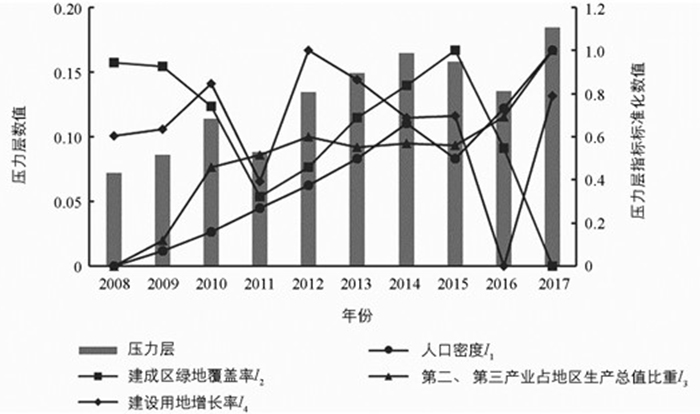

由图 1可知,苏州市土地压力状态总体呈缓慢起伏上升态势. 2008-2014年苏州市土地压力状态处于稳定上升,其中,2011年受建设用地增长率、建成区绿地覆盖率下降影响,压力层状态有所下降;2014-2016年,苏州市土地压力层呈降低趋势,主要原因是城市建设用地增长率持续降低,2016年苏州市建设用地增长率达到-3.3%,为近10年最低值;2017年苏州市土地压力综合评价数值达到0.196,为近10年的高峰值,比2016年增长36.3%. 这是因为第二、第三产业占地区生产总值比重、人口密度和建设用地增长率达到了近10年最高值. 人口密度指标除2015年有所下降外,总体处于上升状态,说明苏州市的人口在不断扩张.

-

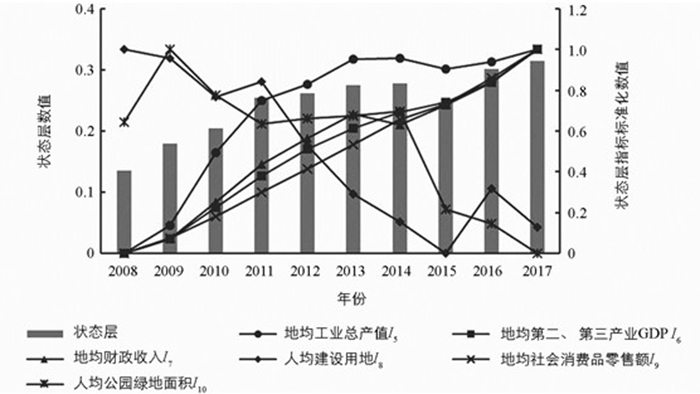

由图 2可知,苏州市土地集约利用状态层数值从2008年的0.143到2017年的0.334,总体呈上升趋势. 2015年苏州市的土地状态层评价数值比2014年有所下降,主要原因是人均建设用地每万人仅168 hm2,为近10年最低值,人均公园绿地面积也大幅下降. 从具体指标来看,地均工业总产值、地均财政收入以及地均社会消费零售额不断上升,表明苏州市经济发展水平始终保持上升趋势;人均公园绿地面积在2011-2014年间比较平稳,之后苏州市人口数量的增速高于公园绿地面积增速,人均公园绿地面积指标显著下降,2017年仅为14.4 m2/人;人均建设用地总体呈波动变化趋势. 总的来说,苏州市的土地状态层要保持上涨趋势,必须增加人均公园绿地面积,减少人均建设用地面积.

-

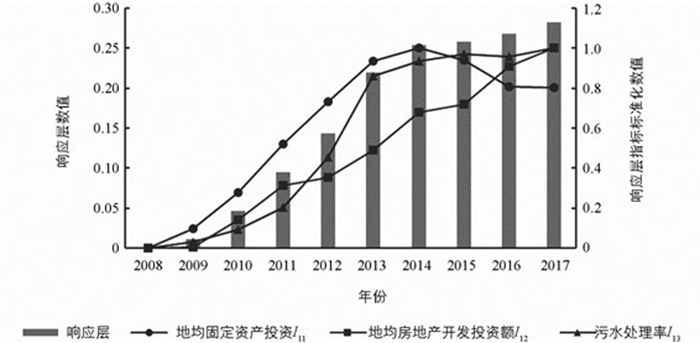

由图 3可知,苏州市土地集约利用响应层评价数值始终保持上升趋势,从2008年的0增加到2017年的0.282. 其中,2012-2013年苏州市土地响应层评价数值变化幅度最大,数值增加了0.073,主要原因是污水处理率指标数值增幅较大,其他指标也保持上升趋势;2014-2017年,苏州市土地响应层评价数值增幅较小,变化较为平稳,虽然地均固定资产投资不断下降,但地均房地产开发投资额和污水处理率一直保持上升趋势. 总的来说,苏州市的土地响应评价数值一直在增加,接下来需要进一步增加对固定资产的投资.

-

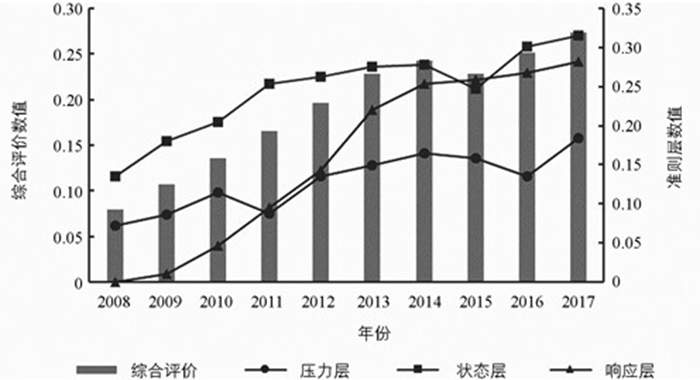

2008-2017年苏州市土地集约利用水平综合评价数值总体呈上升趋势(图 4),但是2015年比2014年降低了0.015,主要原因是状态层的数值有所下降. 具体来看,2008-2011年,压力层数值高于响应层,表明苏州市前期土地集约利用压力较大;2011年以后,响应层和状态层的数值开始超过压力层的数值,表明政府开始采取措施应对土地粗放利用带来的压力,苏州市土地状态以及做出的响应有利于土地集约利用;2013年以后,响应层和状态层与压力层的数值差距开始拉大,这意味着苏州市一系列的土地利用规划实施对土地集约利用效果显著.

3.1. 苏州市土地集约利用评价压力层分析

3.2. 苏州市土地集约利用评价状态层分析

3.3. 苏州市土地集约利用评价响应层分析

3.4. 苏州市土地集约利用综合评价

-

根据土地集约利用障碍因子的计算方法,对苏州市土地集约利用程度指标层的各个指标进行障碍度计算(表 2),并选取障碍度位于前5的障碍因素进行分析.

研究发现,2008-2012年对苏州市土地集约利用程度影响最大的障碍因素是地均社会消费品零售额,其次是地均第二、第三产业GDP、污水处理率、地均房地产开发投资额、地均财政收入,这些指标主要集中在土地状态系统和土地响应系统,说明苏州市的经济快速发展对土地的集约利用程度造成了较大的影响,并且污水处理率这一指标障碍度较高,表明苏州市需进一步增强环境保护力度;2013-2017年对苏州市土地集约利用程度影响最大的障碍因子是人均建设用地,其次是地均社会消费品零售额、人均公园绿地面积、地均房地产开发投资额、人口密度、地均第二、第三产业GDP、建设用地增长率. 自2013年开始障碍度较高的指标开始出现在土地压力系统内,人口密度指标在2013年、2015年和2016年障碍度较高,说明苏州市近年来人口的增长对土地产生了压力,影响了苏州市的土地集约利用水平;建设用地增长率在2016年和2017年障碍度排名较高,随着苏州市发展的需要,建设用地的增加对土地集约程度造成了一定的压力. 此外,土地状态系统和土地响应系统的部分指标近5年对苏州市土地集约利用水平产生了较大的影响,但是相较于2008-2012年地均社会消费品零售额这一指标的障碍度有所降低,说明土地利用效益提升迅速,对土地集约利用程度具有较大贡献. 人均建设用地在2008-2012年间障碍度较低,但在2013-2017年间障碍度却最高,尤其是2017年障碍度达到了43.37%,说明苏州市土地利用程度对土地绩效的影响在近5年较大. 除此以外,2013-2017年地均财政收入、地均固定资产投资、建成区绿地覆盖率这3个指标的障碍度排名也较高. 地均财政收入这一项指标近3年没有出现在前5位,相较于2008-2012年障碍度出现的频度是减少的,说明其对土地利用状态有改善的作用. 建成区绿地覆盖率在2017年障碍度较高,但是2008-2016年这一指标的障碍度较低,说明苏州市应提高对土地利用的生态效益重视程度.

-

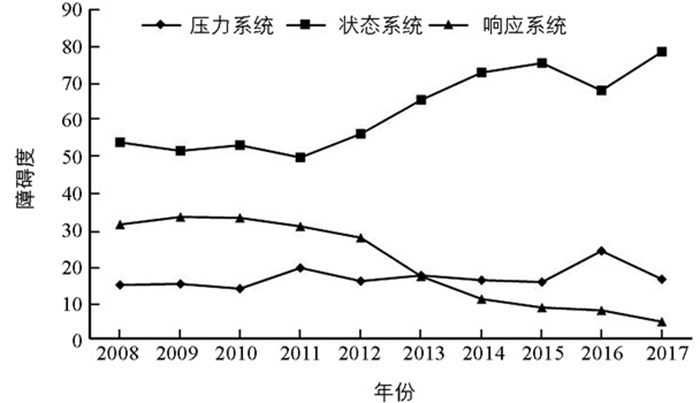

研究表明,苏州市土地状态系统的障碍度相对较高(图 5),总体呈上升趋势,土地压力系统障碍度相对稳定,而土地响应系统障碍度正在下降. 2008-2013年,响应系统的障碍度高于压力系统,但2014-2017年压力系统的障碍度高于响应系统. 土地压力系统的障碍度从2008年的14.79%增加到2017年的16.48%,年增长率为0.17%,土地状态系统的障碍度从2008年的53.81%增长率到2017年的78.68%,年增长率为2.49%,土地响应系统的障碍度从2008年的31.4%下降到2017年的4.85%,年均减少率为2.66%,表明苏州市在土地响应系统方面做出了一定的努力,并取得了一些成果. 状态系统方面,2011-2015年障碍度呈现出持续增长的趋势,虽然2016年有所下降,但在2017年又表现出增长的趋势,长此以往,土地状态系统的问题会成为阻碍苏州市土地集约利用水平的主要原因之一. 土地压力状况相较于土地状态系统其增长速度较慢,2016年障碍度达到最高,但在2017年数值又有下降的趋势,这是因为人口密度、第二、第三产业占地区生产总值比重、建设用地增长率这3项指标都出现了下降的趋势,虽然之后情况有所改善,但是仍需提高警惕,因为建成区绿地覆盖率的障碍度出现了增长的趋势,并且建设用地增长率在2017年障碍因素的障碍度中数值最高. 可见,要提升苏州市土地集约利用水平,需要从土地状态系统和土地压力系统入手,同时注意土地的响应系统的状态.

-

① 人口集聚能通过规模经济效应促进城市经济增长,从而提高单位面积土地投入产出水平,对城市土地集约利用具有积极影响;相关部门加快出台人才落户政策和人才引进政策,放宽落户门槛,吸引集聚人力资源,加快壮大产业、技能人才队伍. ②精选优质项目,提高土地供地投资强度标准,加大改革创新力度,推动产业结构转型升级,把单位面积投入强度和产出效率作为衡量城市土地集约利用的重要指标. ③科学制定发展规划,强调规划引领,严格控制苏州市建设用地规模,逐步实现建设用地减量化发展,努力实现建设用地“零增长”甚至负增长;通过清理“僵尸企业”、闲置土地、低效厂房等措施,加快存量建设用地盘活,盘活土地优先用于新产业、新业态项目,同时加快存量建设用地的开发改造,从而提升苏州市土地集约利用水平.

4.1. 苏州市土地集约利用程度各指标障碍度分析

4.2. 苏州市土地集约利用子系统障碍度分析

4.3. 提升苏州市土地集约利用水平的对策建议

-

随着社会经济快速发展,如何寻求城市发展和土地合理利用之间的平衡一直是政府和学者关注的热点问题. 本研究基于PSR模型选取苏州市2008-2017年人口密度,建成区绿地覆盖率,第二、第三产业占地区生产总值比重等13项指标,构建城市土地集约利用评价系统.

1) 苏州市近10年的土地集约利用水平总体呈上升趋势. 其中,土地压力系统、土地状态系统和土地响应系统的综合评价数值均呈上升的趋势. 苏州市近10年的土地集约利用水平不断改善.

2) 通过建立障碍度模型,分析13个障碍因素对苏州市2008-2017年土地集约利用水平的障碍度. 从系统层3个系统的障碍度来看,状态层的障碍度最高,2008-2013年响应层的障碍度高于压力层,2014年压力层的障碍度高于响应层. 从各指标的障碍度来看,2008-2012年障碍度最高的是地均社会消费品零售额,2013-2017年障碍度最高的是人均建设用地.

3) 苏州市的土地集约利用水平呈不断改善的状态,这得益于苏州市在城市不断扩张的同时,对土地集约利用予以高度重视,但是人口的增长造成的人地关系紧张、建设用地的不断增加造成的生态绿地面积的减少等问题,依旧需要相关部门出台政策去改善.

DownLoad:

DownLoad: