-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

园林植物是城市绿地系统的重要组成部分,也是构成城市植物物种多样性的基础[1]. 选择能够缓解城市化,并能够带来好的景观效果的植物,能为城市增色许多. 鼠尾草(Salvia L.)作为唇形科(Labiatae)常绿一二年生或多年生草本、亚灌木和灌木[2],大部分分布在温带和热带地区[3]. 鼠尾草大多具有较强的耐热性,易于栽培,花期长,能够为绿化带来长期效果,是不可多得的好材料. 近年来,国内外针对鼠尾草属植物核型分析鲜有进展,文献记载仍停留在对美国、阿根廷、喜马拉雅山系的鼠尾草的核型分析[4-6],以及赵红霞等[7]和Yang等[8]对我国的几种鼠尾草属植物的核型探讨上,而对鼠尾草属植物种质资源鉴定及亲缘进化关系的研究较少.

核型是植物细胞核染色体数目和形态特征的总称[9]. 核型分析是指根据中期染色体组的表型特征,如数目、大小、长度、着丝粒位置、臂比和随体等,识别染色体变异. 这是分析物种进化、研究品种、培育新品种的重要手段[10]. 本研究对7种鼠尾草的胚根根尖细胞进行核型分析,通过研究染色体的数目和形态、种间的遗传变异及系统演化,以期为鼠尾草属植物种质资源鉴定工作及亲缘进化关系研究提供细胞层次的理论依据.

全文HTML

-

试验材料选用大花蔚蓝鼠尾草(Salvia azurea var.‘grandiflora’)、铜叶天蓝鼠尾草(Salvia sinaloensis)、芡欧鼠尾草(Salvia hispanica L.)、快乐鼠尾草(Salvia sclarea)、异色鼠尾草(Salvia discolor)、冰蓝鼠尾草(Salvia ‘so cool light blue’)和林荫鼠尾草“卡拉多纳”(Salvia nemorosa ‘Caradonna’). 试验材料均来自北京林业科技股份有限公司. 试验在河北农业大学园林与旅游学院试验室进行.

-

挑选无病虫害、生长状况良好的种子,进行常规的种子萌发处理,等到根尖长到1~2 cm时[10],取出进行试验.

-

取幼嫩根尖1 cm左右置于冰水混合物中,4 ℃条件下处理24 h.

-

用蒸馏水清洗3~4次后,再用卡诺氏固定液(V无水乙醇∶V冰醋酸=3∶1)固定24 h.

-

用蒸馏水清洗3~4次后,再用0.1 mol/L的盐酸进行60 ℃水浴,解离10 min.

-

用蒸馏水清洗3~4次后,再用卡宝品红溶液染色2 h,使染色体充分分散,临时制片.

-

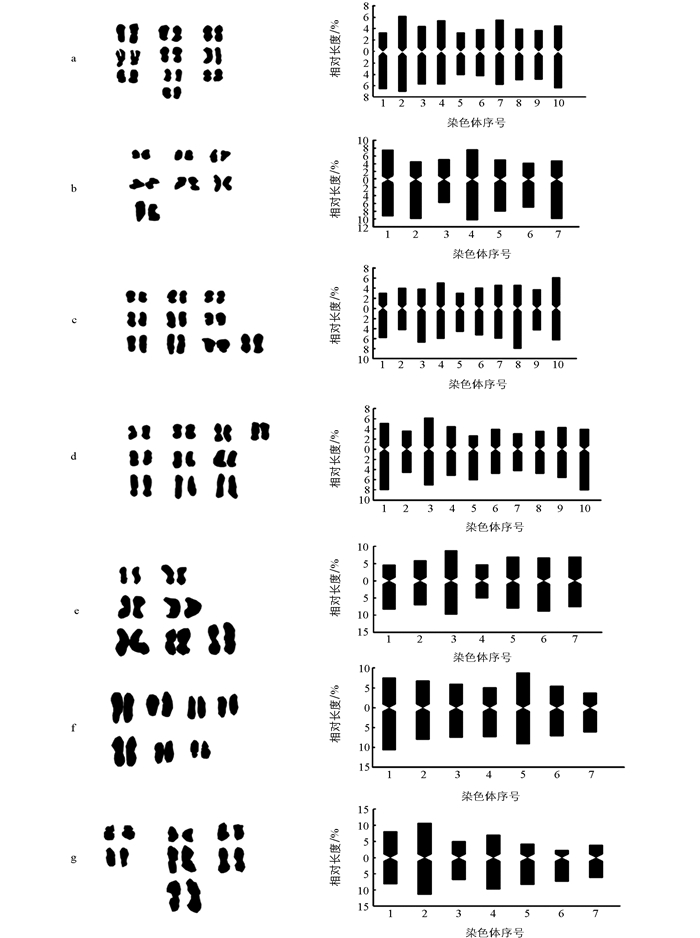

选取着丝点分裂较好,并且十分清楚的有丝分裂中期根尖细胞照片截图(图 1)进行试验分析[11]. 用Photoshop和CAD分别测量各个细胞中染色体长臂和短臂的相对长度,并进行配对. 据李懋学所提出的染色体核型标准[12],以及Stebbins[13]认为的最长染色体长度与最短染色体长度之比和臂比值大于2的染色体所占的比例为核型分类原则,使用Arano[14]提出的核型不对称系数计算,按照胡忠红、Levan等[15-16]提出的用计算臂比值确定着丝点位置及分类的方法,通过综合几组数据进行核型分析. 核型不对称系数(单位为%)的计算公式[13]为

-

数据处理采用Excel和Spss14.0进行数据整理分析.

1.1. 材料

1.2. 试验方法

1.2.1. 试验准备

1.2.2. 预处理

1.2.3. 固定

1.2.4. 解离

1.2.5. 染色、制片

1.2.6. 镜检、分析

1.3. 数据处理及统计方法

-

根据试验结果,从每种植物的40份镜检照片中,各选出20张视野清晰,染色体染色均匀的照片进行分析. 试验发现鼠尾草属x=2n,染色体基数x=7,10,染色体数为2n=14,2n=20. 此外,7种鼠尾草植物中没有发现随体,也没有发现染色体的非倍性体细胞.

-

染色体配对结果见图 2. 由表 1可知,根据染色体着丝粒位置不同,可将染色体形态分为中部着丝粒(m)、亚中部着丝粒(sm)、亚端部着丝粒(st)和端部着丝粒(t)等不同形态,部分染色体具有随体和次缢痕. 7种鼠尾草的染色体类型多样,多为m和sm类型,少数存在st类型. 7种鼠尾草均不含随体; 核型不对称系数在55.20%~60.73%之间,进化程度有所差别. 核型类型为“1A”型、“2A”型和“2B”型. 染色体长度比(L最长染色体∶L最短染色体)的范围为1.63~2.27.

-

李懋学等[12]发现,进化是一种趋势,从对称发展到不对称发展,具有对称的核型的植物,多为原始植物或古老植物; 而在繁衍或进化到更高水平的植物中,核型大多是不对称的. 本研究中,7种鼠尾草的核型不对称系数在53.36%~60.73%之间. 其中冰蓝鼠尾草的不对称系数为53.36%,在7种鼠尾草中具有最低的核型不对称系数,可以认为其具有较低的进化程度[17]; 铜叶天蓝鼠尾草的不对称系数为60.73%,说明其进化程度较高. 以核型不对称系数为纵坐标,以平均臂比为横坐标绘制不同品种核型坐标图(图 3). 其中,越靠近右上方具有越高的染色体核型进化程度. 从图 3中可以看出,铜叶天蓝鼠尾草进化程度最高; 冰蓝鼠尾草在图 3中位于左下方,最为原始.

-

聚类分析参考张芳等[18]和李璇等人[19]的方法,以染色体长度比、平均臂比和核型不对称系数为参考数据提取成分[20],结果见图 4,约在遗传距离1.0处,快乐鼠尾草、芡欧鼠尾草聚为一类; 冰蓝鼠尾草与异色鼠尾草聚为一类; 大约在遗传距离3.0处,林荫鼠尾草“卡拉多纳”与铜叶天蓝鼠尾草聚为一类; 当遗传距离为10.0时,林荫鼠尾草“卡拉多纳”、铜叶天蓝鼠尾草、冰蓝鼠尾草与异色鼠尾草聚为一类,其他品种聚类情况不变; 当遗传距离为25.0时,7种鼠尾草均聚为一类. 根据聚类情况可以说明,在核型特征上,大花蔚蓝鼠尾草、芡欧鼠尾草、快乐鼠尾草核型相似度较高,冰蓝鼠尾草与异色鼠尾草较为相似,林荫鼠尾草“卡拉多纳”与铜叶天蓝鼠尾草具有较高相似度.

2.1. 7种植物染色体数目及特征

2.2. 7种植物核型特征分析

2.3. 核型进化趋势

2.4. 聚类分析

-

前人研究结果表明,鼠尾草属植物染色体基数在6~44之间都有可能[21]. 本研究中,7种鼠尾草都是二倍体种,染色体基数为x=7,10,与前人研究结果一致. 鼠尾草与其他花卉,例如百合,有所不同,与百合属植物的大型染色体有明显区别[22-26],鼠尾草属植物根尖染色体在有丝分裂中期的长度多为2~5 μm,最长染色体与最短染色体的长度比值在1.61~2.27之间,差值较小,为较小染色体,相对较为简单. 与此同时也说明小型草本植物在染色体层面上也与大型草本植物的不同.

鼠尾草染色体基本由4种染色体(m,sm,st,t)组成,7种样本植物具有的3种染色体类型中m类型占比最大,核型类型多为“1A”型、“2A”型和“2B”型,核型不对称系数较高. 这与郭玉洁等[21]研究的6种鼠尾草的核型差异较大的结论具有一致性. 核型不对称系数在53.36%~60.73%,说明本研究选用的7种鼠尾草的染色体不对称程度较高,与唐晓清等[27]和胡忠红等[15]对鼠尾草的研究结论基本一致. 由于选用的鼠尾草核型未有前人的研究,仍需在其他层面上进行验证分析.

在核型层面上,大花蔚蓝鼠尾草、芡欧鼠尾草、异色鼠尾草和冰蓝鼠尾草等4种植物的核型类型相同,都是“1A”型,判断这4种植物在分类上相隔较近[17],其中的异色鼠尾草与冰蓝鼠尾草的染色体基数都为7,在遗传距离上相隔1.0,故具有更强的亲缘关系. 铜叶天蓝鼠尾草、快乐鼠尾草的核型类型都为“2A”型,证明这两种植物在分类上相隔较近. 林荫鼠尾草“卡拉多纳”的核型类型为“2B”型,与试验中的其余样本的各项参数相差较大,证明该品种与其他6种鼠尾草在分类上相隔较远. 在鼠尾草聚类关系上,杨建玉等[3]在鼠尾草分子层面上研究发现,蓝花鼠尾草与一串红的亲缘关系较近,而荫生鼠尾草与一串红的亲缘关系较远. 梁从莲等[28]在对鼠尾草的叶绿体基因组对比中,发现甘西鼠尾草和戟叶鼠尾草是相似的. 所以,若想进一步判断鼠尾草的聚类,需要分子层面的支持.

进化是一种趋势,从对称发展到不对称发展,原始植物或古老植物多数具有对称的核型. 结果显示,本研究的7种样本的核型不对称系数在53.36%~60.73%之间,核型不对称系数较高,铜叶天蓝鼠尾草进化程度最高,冰蓝鼠尾草最为原始. 此外,这些鼠尾草属的植物没有随体. 至于随体,李真等[29]在他们的研究中提到,不同的种群有不同的进化过程,导致它们的核型特征不同. 同一物种对在不同群落中的相关性和联结性均有所差异[30],因此,从核型公式、核型对称性和有无随体研究等方面可以证明,由于种源不同,核型略有不同[31].

本研究虽在核型水平上获得了一定的亲缘关系,较表型性状更为可信,但仍有一定局限性[32]. 总之,要证实以上结论还需收集更多品种进一步研究,并且有必要结合分子生物学的手段进行深入研究,才能对植物进一步筛选优化[33].

下载:

下载: