-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

新疆伊犁哈萨克自治州(简称伊犁州)素有“塞外江南”的美称,直辖8县3市,区域面积57 000 km2,是全国唯一的副省级自治州. 宜人居住的气候环境、得天独厚的自然风景、浓厚的历史文化底蕴以及位于丝绸之路经济带重要节点的优越地理位置造就了伊犁州. 但是,随着经济水平的稳步增长以及近年来人口增长速度缓慢,区域发展不平衡的问题逐渐凸显. 十九大报告明确提出,要“解决好发展不平衡不充分问题,大力提升发展质量和效益”[1]. 经济和社会可持续发展中最大的影响因素是人口问题[2]. 而人口与经济发展水平又是反映区域发展水平的关键因素[3-7],同时区域间产业结构占比的不同也会影响其就业结构,导致人口外流,通常人口会流向服务业较发达的区域. 伊犁州各个县市的人口与经济集聚程度存在较大的差距,且横跨几个地区,为了更好地研究区域内部均衡发展的情况,选取伊犁州直属县市作为本研究的研究区域.

人口与经济的相互协调是区域发展中所研究的重要内容之一[8],涉及到多个学科领域. 国外对人口与经济的研究相对较早,最早对人口与经济开展研究的是Malthus,之后Adam·Smith等经济学家将前人的研究成果进行总结,奠定了人口经济学说的基础,国外学者对于某一地区的产业与就业结构的协调性研究也较早,且认为提升地区经济水平的方法是通过调整产业结构达成的[9-12]. 国内学者对于人口与经济的研究在改革开放后逐步深入,随着科学的发展,人们不仅从人口和经济方面进行研究,还融入了地理学、社会学等学科,人口经济学理论也在此过程中不断完善. 国内学者基于不同空间尺度对我国人口经济发展情况做了不少研究,运用地理集中度、重心分析、空间自相关等方法研究人口与经济的空间分布以及集聚特征[13-15].

本研究对于伊犁州直属县市人口与经济发展的变化,主要从人口与经济发展的协调关系变化和人口与经济空间协调关系两方面进行阐述. 首先,要衡量某个地区人口与经济协调发展情况,单从人口数量、国内生产总值等数值来看,不足以反映其发展的均衡程度. 本研究引入产业结构与就业结构,产业结构与就业结构的转型优化是决定一个地区经济健康发展的重要因素,为了更全面深入地了解人口与经济协调发展情况,通过协调系数对二者的协调关系进行表达,得出人口就业与经济发展水平的协调关系;其次通过不均衡指数和人口—经济增长弹性系数进一步探究人口规模与经济发展的协调情况. 人口与经济空间协调关系主要是通过计算地理集中度和不一致指数来衡量各个县市经济与人口的聚集情况在整体区域的影响程度,将所得研究时段内人口与经济发展的重心轨迹进行可视化表达,可更加直观地看出人口与经济的空间格局变化,从而揭示研究区内人口与经济的空间协调关系. 基于以上两方面的研究,揭示伊犁州直属县市人口与经济发展的协调关系及其空间动态变化特征,以期对伊犁州直属县市未来人口和经济发展政策的制定、人口与经济协调发展关系提供借鉴与参考,同时丰富该地区人口与经济协调发展的相关研究.

全文HTML

-

通过计算产业结构和就业结构的协调系数,可以得出产业结构与就业结构之间的相似程度. 协调系数的计算公式如下:

其中,Hab是某时段内产业结构与就业结构的协调系数,且范围为(0,1);Ai为第i产业产值占总产值的比例;Bi为第i产业的就业人数占总就业人数的比例. 当Hab越接近1时,表示该区域内产业结构与就业结构的协调性高,当Hab越接近0时,表明产业结构与就业结构的协调性较差.

-

在研究人口与经济发展关系时,运用不均衡指数可以得出二者发展的协调程度. 不均衡指数越小,表明该地区人口与经济发展情况较均衡,反之不均衡. 计算公式如下:

其中,U为不均衡指数,Xi为i地区的生产总值占全区生产总值的比例,Yi为i地区的人口占全区人口的比例,n为研究单元个数.

-

人口—经济增长弹性系数为某地区的人口增长速率和同期经济增长速率的比值,能反映该区域内的经济协调发展和人口规模变化的关系. 计算公式如下:

其中,Fi为i地区人口—经济增长弹性系数;Pi为i地区某时段内人口增长速率;Gi为i地区某时段内的经济增长速率.

-

地理集中度是衡量人口规模和经济发展情况在区域内集中程度的指标,以及在整体区域内的影响程度. 计算公式如下:

其中,CPi、CGi分别为i地区的人口和经济的地理集中指数,Xi为i地区的生产总值占全区生产总值的比例,Yi为i地区的人口占全区人口的比例,Si为i地区的面积.

-

为了分析人口与经济的地理集中程度运用了不一致指数. 计算公式如下:

其中,D表示不一致指数,当D大于1时,表明该地区的人口集聚程度高于经济集聚程度;当D等于1时,表明该地区人口和经济集聚程度同步;当D小于1时,表明该地区的经济集聚程度高于人口集聚程度.

-

重心一词源于物理力学,研究人口与经济的区域重心可以得到其在空间上的分布和变化情况. 本研究是运用ArcGIS软件进行重心分析. 基本运作公式如下:

其中,n为研究单元个数,Wi表示为i地区的某个属性值,在这里为人口和经济的集中程度指数;i地区某属性值经纬度坐标为(x,y),即该属性的重心位置坐标.

-

本研究区域为伊犁州直属县市,研究基本单元是市辖区和县级行政区. 需要说明的是霍城县下辖的霍尔果斯作为“一带一路”的重要节点,2014年9月正式设立霍尔果斯市,本研究以最新的行政区划为研究基础,2000-2015年研究单元为伊犁州的10个直属县市,2016年加入霍尔果斯市进行分析论证,由于研究区行政区划面积并未改变,所以2016年的研究单元为11个直属县市. 研究中所需的2000-2016年伊犁州一二三产业产值、产业就业人数、各县市总人口、生产总值和行政区域面积等数据皆来源于《伊犁哈萨克自治州统计年鉴》(2001-2017),研究区的具体情况源于各县市政府官网,研究涉及地图是以自然资源部标准地图为基础制作.

1.1. 人口与经济发展协调关系

1.1.1. 产业结构与就业结构的协调关系

1.1.2. 不均衡指数

1.1.3. 人口—经济增长弹性系数

1.2. 人口与经济空间协调关系

1.2.1. 地理集中度

1.2.2. 不一致指数

1.2.3. 几何重心法

1.3. 数据来源

-

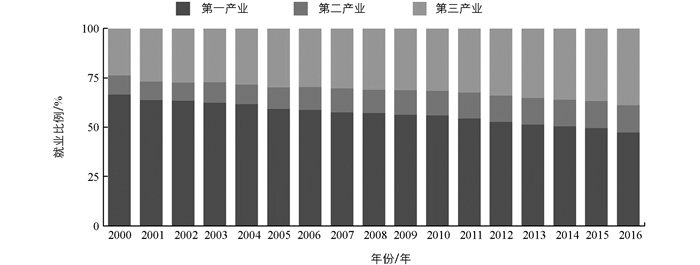

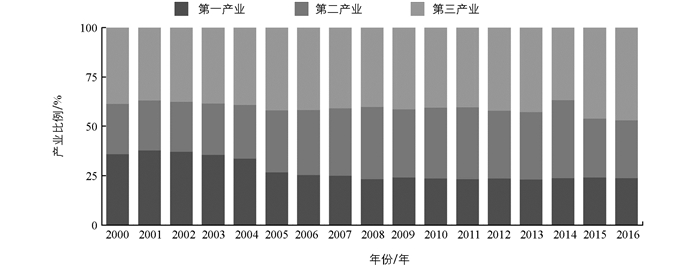

由图 1可知,伊犁州直属县市的一二三产业占比在2000-2016年间有明显波动. 从整体趋势上来看,第一产业产值比例呈下降趋势,从2000年的36%下降到2016年的23.8%,下降了12.2个百分点;第二产业产值比例波动性较大,2000-2008年从25.4%增长到36.5%;2008-2011年,第二产业占比趋于平缓,在35%上下轻微波动;2011-2014年,第二产业先微降后猛增,从36.4%降到34%又快速增长到39.4%,2014-2016年,又迅速降到29.3%,下降了10.1个百分点;第三产业占比总体来看比较平缓,2000-2005年,第三产业占比呈稳步增长状态,从38.6%增长到41.9%;2006-2011年,第三产业占比在41%上下轻微波动;2011-2013年间增长到42.8%,到2014年下降到36.7%;2015-2016年第三产业占比猛增到46.9%,增长了10.2个百分点.

-

图 2所示,伊犁州直属县市一二三产业的就业结构比例有明显的变化. 其中,第一产业就业占比总体呈下降趋势,从66.6%下降到47.4%,下降了19.2个百分点,平均每年下降1.13%;第二产业就业占比平稳增加,2000-2016年从9.7%增长到13.8%;第三产业就业占比与第一产业呈互补态势,在17年间稳步增长,从23.7%增长到38.8%,增加了15.1个百分点,平均每年增长0.88个百分点.

-

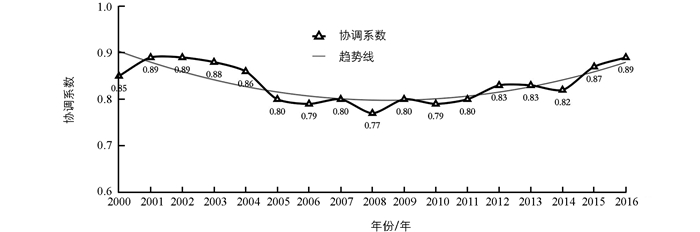

由图 3可知,伊犁州直属县市的产业结构与就业结构协调系数波动较大,整体趋势“先降后升”向协调的方向发展,但距离高协调度还是有一定差距. 2000-2001年协调系数从0.85上升到0.89,主要是因为第一产业产值比例增大,且第一产业就业结构比例降低,向第三产业流动,协调系数突然增大,说明第三产业就业结构占比过小. 20世纪初新疆迎来“西部大开发”的历史机遇,伊犁州政府面临经济结构不合理状况尤为突出的问题,将“结构调整”作为发展主线,2001年3个产业结构比例的变化导致协调系数变高,但还未调整至最优结构状态;2001-2008年协调系数下降趋势明显,从0.89下降到0.77,下滑了0.12,是17年间的最低值,在此期间第一产业产值比例持续下滑,第二、第三产业产值比例持续增长,第一产业就业结构比例持续下跌,相应第三产业就业结构比例持续增长,但第二产业就业结构比例并无太大波动,导致了产业结构与就业结构的不同步变化,二者不协调问题显现,主要问题在于经济结构不适应市场变化的需求且城镇的工业化城镇化水平较低,西部特有资源优势转化为经济优势和产业优势的速度较慢;2008-2016年协调系数从0.77增长到0.89,增幅明显,主要是因为近些年来一直全面落实以“科学发展观”为发展理念,新型工业化建设成效显著,城镇化建设加快,农牧业现代科技水平实时推进,重点发展特色旅游业以及对口援疆工作的顺利推进,使得二者的协调度越来越高,其中2014年有小幅度降低是由于科技水平进一步提升,智能机械化生产技术代替大量劳动力,以至于第二产业产值比例突然上升,但就业结构比例基本无变化.

-

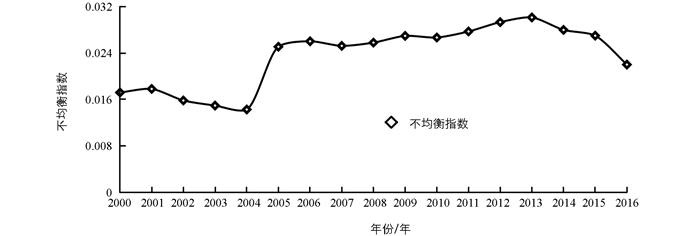

由图 4可知,2000-2016年伊犁州直属县市人口与经济的不均衡指数呈“先降后升”的走向,表现出人口与经济空间分布情况由逐渐协调转变为不太协调的状态. 在2000-2004年间,不均衡指数逐渐降低,低于中国西部地区的不均衡指数且处于全国省级平均水平以下[16],表明此阶段研究区内经济发展与人口规模同步发展;2004-2013年,不均衡指数增长了0.01587,尤其是2004-2005年间增幅最明显,说明此阶段研究区内人口与经济空间匹配度下降;2013-2016年,不均衡指数逐年下降,说明此阶段研究区内人口规模与经济发展水平匹配程度越来越高,但平均不均衡指数还是高于西部地区.

-

从人口经济整体发展来看,在此阶段研究区内人口年均增长率为1%,生产总值年均增长率为15%,人口—增长弹性系数均值为0.08,意味着经济增长0.8%,人口规模相应增长0.08%. 2000-2008年,人口—经济增长弹性系数不断减小;2008-2012年,人口—增长弹性系数波动上升;但2012-2015年,人口—经济增长弹性系数直线下降,是因为总人口数量逐步减少,但地区生产总值仍小幅度稳步上升(图 5).

2.1. 产业结构与就业结构的协调关系

2.1.1. 产业结构变化

2.1.2. 就业结构变化

2.1.3. 产业结构与就业结构协调性

2.2. 人口与经济的不均衡特征分析

2.3. 人口与经济增长的弹性分析

-

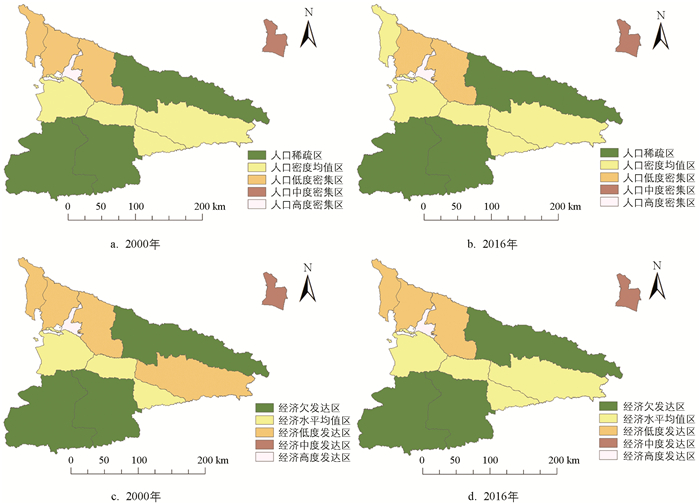

根据地理集中度公式可计算出2000年和2016年的人口与经济地理地理集中度,并根据中国人口集聚度分类标准[17] (表 1),对数据做适当的调整,划分为5个等级作可视化表达(图 6).

从人口地理集中度的分布情况来看,2000年伊犁州直属县市的人口高度密集区为伊宁市,显著高于其他地区;奎屯市是人口中度密集区;伊宁县、霍城县属于人口低度密集区;人口密度均值区为察布查尔县、巩留县、新源县;人口稀疏区为昭苏县、特克斯县、尼勒克县. 2016年,人口高度密集区、人口中度密集区、人口稀疏区的数量和分布无明显变化,由于霍尔果斯市的设立,人口低度密集区的霍尔果斯市进入人口密度均值区范围内,人口密度均值区增加了一个地区.

从经济地理集中度的分布情况来看,2000年,伊犁州直属县市的经济高度发达区为伊宁市,同样显著高于其他地区;经济中度发达区为奎屯市;经济低度发达区有伊宁县、霍城县和新源县;经济水平均值区为察布查尔县和巩留县;经济欠发达区位昭苏县、尼勒克县、特克斯县. 2016年,经济高度发达区、经济中度发达区、经济欠发达区在数量和分布上并无明显变化;新源县从经济低度发达区进入经济水平均值区,经济低度发达区的数量因为霍尔果斯市的设立并无变化,但经济水平均值区变为3个地区.

通过对比可以看出,伊犁州直属县市的人口和经济地理集中度有一定的相关性,例如伊宁市、奎屯市两项指标都较高,昭苏县、尼勒克县、特克斯县两项指标都较低.

-

为了进一步得出研究区内各地区人口与经济发展的空间集聚的差异性特征,引入不一致指数,并予以可视化(图 7).

由计算得出的不一致指数来看,伊犁州直属县市的不一致指数范围在1上下波动. 2000年,伊宁市和新源县的不一致指数较低,表明人口集聚滞后于经济集聚,反映了这两个地区的人口规模较小;奎屯市、伊宁县、霍城县、昭苏县的不一致指数在0.80~1.20范围内,表明此类地区的人口与经济集聚趋于同步,即经济发展水平与人口规模相对协调;察布查尔县、巩留县、特克斯县和尼勒克县的不一致指数在1.21~1.49区间内,表明该类地区的人口集聚程度超前于经济集聚程度,即经济发展水平相对较低,人口集聚优势显现. 2006年,不一致指数低于0.80的地区有伊宁市和奎屯市,是伊犁州直属县市的两个城市,经济集聚作用大于人口集聚作用,在2000-2006年间,伊宁市的人口增加了26.52%,经济增长了179%,奎屯市人口增长了12.44%,经济翻了一番,是2000年的205.6%,致使两地经济发展快于人口增长;新源县、霍城县两个地区的人口与经济集聚相对协调;剩下伊宁县、察布查尔县、巩留县、昭苏县、尼勒克县、特克斯县6个地区的不一致指数较高,说明人口集聚程度高于经济集聚程度,比2000年增加了两个地区. 2011年,经济集聚作用大于人口集聚作用的地区没有变化,还是伊宁和奎屯两个地区;人口与经济相对协调的地区变为了3个,增加了尼勒克县,在这5年内尼勒克县的经济翻了一番,从而人口集聚程度高于经济集聚程度的地区减少了1个,变为5个地区. 2016年,经济集聚作用大于人口集聚作用的地区变为3个,增加了新设为市的霍尔果斯市,由于霍尔果斯市的优越地理位置和国家、自治区强有力的政策支持,霍尔果斯市的经济集聚程度远远大于人口集聚程度;人口与经济相对协调的地区是察布查尔县、新源县、昭苏县和尼勒克县;而人口集聚程度高于经济集聚的地区则是剩下的4个地区,即霍城县、伊宁县、巩留县和特克斯县,原本的霍城县由于霍尔果斯市的设立,使其从人口与经济相对协调发展的地区变为人口集聚作用大于经济集聚作用的地区,由此可看出霍城县的经济发展基本靠霍尔果斯口岸的经济发展,将其划分出去后霍城县的经济水平与人口规模不协调的问题显现出来;察布查尔县和昭苏县的经济发展与人口集聚从不协调转变为协调关系.

总体来看,伊宁市、奎屯市的经济地理集中度高于人口地理集中度,而伊宁县、巩留县、特克斯县经济地理集中度低于人口地理集中度.

-

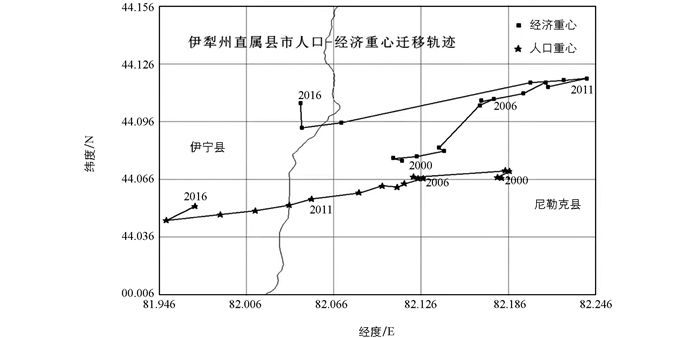

由人口—经济重心迁移轨迹来看(图 8),伊犁州直属县市的人口重心和经济重心在空间上有一定的相关性,二者的总体方向在17年间向西偏移,主要是因为首府伊宁市位于其西部,其经济水平相对发达,是伊犁州直属县市重要的经济和人口聚集区. 从图 8和表 2中,可看出人口重心的移动距离(16.74 km)明显大于经济重心的移动距离(6.35 km).

人口重心移动轨迹可归结为“东北—西南—东北”,2000-2004年,人口重心向东方向偏移,奎屯市的人口增长率从2003年的20.23%猛增到2004年的52.85%;但到2005年人口重心突然向西方向转移,接下来十年人口重心一直向西南方向移动,西部的地区人口增长率虽然波动较大,但总的来说人口在西南方向上的向心力增强,而东部的各个县市人口增长率持续走低,尤其是特克斯县和奎屯市的人口增长率分别在2008年和2013年、2015年呈现负增长,导致整体的人口重心轨迹持续向西移动;到2016年又向东北方向偏移.

经济重心波动较大,重心移动轨迹可归结为“东北—西南—北”,2000年到2011年间,经济重心向东北方向转移,在此期间虽然各个县市的生产总值波动幅度很大,但东部方向5个县市的经济增长率在波动上升,有奎屯市、新源县、尼勒克县、巩留县和特克斯县,而西部县市在此阶段经济增长不明显,伊宁县则在2003年和2008年呈现负增长;2011-2015年,尤其是2013-2014年间,经济重心飞速向西南方向偏移,是由于伊犁州直属县市内其它地区的经济增长率都在降低时,只有西部霍城县和昭苏县的经济增长率呈上升趋势;2016年又向北移动.

3.1. 地理集中度

3.2. 不一致指数

3.3. 人口重心与经济重心的迁移

-

1) 伊犁州直属县市的三次产业结构从“第三产业>第一产业>第二产业”(以下用一、二、三来表示)的占比转变为“三>二>一”的分布情况,第二产业结构占比超过第一产业,表明近十年来伊犁州直属县市的产业结构不断优化升级,通过产业结构向非农产业偏移从而达到经济增长的目的,产业结构的变化促使就业结构发生相应转变;伊犁州直属县市三次产业的就业结构占比呈现“一>三>二”的态势,纵使第三产业的就业结构在17年间稳步增长,其占比仍小于第一产业就业结构比例.

伊犁州直属县市的产业结构与就业结构协调系数波动较大,整体趋势“先降后升”,向协调的方向发展,但距离高协调度还有一定差距. 协调系数下降主要在于经济结构不适应市场变化的需求且城镇的工业化城镇化水平较低,西部特有资源优势转化为经济优势和产业优势的速度较慢;2008-2016年协调系数增幅明显,主要是因为近些年来一直全面落实以“科学发展观”为发展理念,新型工业化建设成效显著,城镇化建设加快,农牧业现代科技水平实时推进,重点发展特色旅游业以及对口援疆工作的顺利推进,使得二者的协调度越来越高.

2) 伊犁州直属县市的人口与经济发展的不均衡指数总体呈“先降后升”的态势,人口与经济空间分布情况由逐渐协调转变为不太协调的状态. 但2013-2016年间不均衡指数逐年下降,表明人口规模与经济发展水平匹配程度越来越高,但平均不均衡指数仍高于西部地区. 同时从近年来的人口与经济增长的弹性系数直线下降可看出,伴随着地区经济社会的不断发展,地区人口总量并无明显增幅,逐渐显露出人口与经济发展不协调的现状.

3) 在空间分布方面,由地理集中度可知,伊犁州直属县市的人口与经济空间分布总体呈现西南部、东部、中部低,西北部以及奎屯市高的格局,但人口与经济集聚程度有差异. 其中,伊宁市、奎屯市两项指标都较高,昭苏县、尼勒克县、特克斯县两项指标都较低. 伊宁市、奎屯市的经济地理集中度高于人口地理集中度,而伊宁县、巩留县、特克斯县经济地理集中度低于人口地理集中度.

4) 通过重心分析可知,伊犁州直属县市的人口重心和经济重心17年来向西偏移,主要是因为首府伊宁市位于其西部,其经济水平相对发达,是伊犁州直属县市重要的经济和人口聚集区. 且因霍尔果斯市的设立,其作为丝绸之路经济带的重要节点,区位优势凸显. 伊宁市、奎屯市、霍尔果斯3个城市的人口、经济还将会进一步集聚,使其与周边地区的差距进一步拉大. 此外,人口重心的偏移程度大于经济重心,但经济重心波动较大,前期重心向东移动,后期又向西移动. 经济发展的区位选择与之息息相关. 人口与经济重心的不断移动是由于近些年来科技的进步,社会发展所需的信息技术、科技知识的作用增强,对劳动力的依赖逐步降低.

下载:

下载: