-

20世纪80年代以来,培养卓越教师逐渐成为英、美等西方发达国家对教师教育改革的普遍共识。为此,各国纷纷制订具有本国特色的卓越教师培养计划[1]。自1987年提出“卓越教师”的专业标准,全美专业教学标准委员会(National Board for Professional Teaching Standards,简称NBPTS)先后制定了三十多个针对不同学段和不同学科的卓越教师标准,并通过《什么最重要:为美国未来而教》(What Matters Most:Teaching for America's Future,1996)、《不让一个孩子掉队》(No Child Left Behind,2001)等法案,以及“让所有人拥有优秀的教育者”(Excellent educators for all initiative,2014)等多个项目,将培养卓越教师的共识推向高潮[2]。英国于2004年开始实施“卓越教师计划”(Outstanding Teacher Program,简称OTP),并于2011年发布《培养下一代卓越教师:实施计划》(Training our next generation of outstanding teachers:implementation plan),进一步推进卓越教师培养计划[3]。2012年,德国联邦政府与各州政府为激励教师教育改革,提高教师教育质量,以及促进州际间的教师流动,推出“卓越教师教育计划”(Qualitätsoffensive Lehrerbildung,简称QL)[4]。加拿大为“实现优质教学”(task force for teaching excellence)目标,在2013年开始推行卓越教师培养计划[5]。

为顺应当前国际教师教育改革的卓越取向,主动适应国家经济与社会发展对教育改革发展的总体要求,教育部于2014年启动“卓越教师培养计划”,确定由62所高校承担80个卓越教师培养计划改革项目[6]。为积极推进该计划的实施,各高校整合教育资源、优化人才培养方案,以“卓越班”为依托,稳步推进“卓越教师培养计划”工作的开展。在取得一定成果的同时,也遭遇诸如卓越教师审核标准不明确、培养方案重“术”轻“学”、合作单位态度不积极、学生参与意识不强等问题[7]。

我国台湾地区教育主管部门于2006年起,试行了两期的“卓越师资培育奖学金试办计划”,其目的在于:吸引优秀学生投身于教育行业,培育优秀师资,确保职前教师具有卓越的专业知识、能力及开阔的国际视野,鼓励师资培育高校发展特色,树立良师典范。该计划每期4年。试行两期结束后,2014年正式公布了“卓越师资培育奖学金计划作业要点”(2018年修订),指明要以“奖学金”为形式,通过规范、甄选、辅导、淘汰等环节所形成的完整机制筛选出最优秀的学生,确保师资培育的“专业化”“优质化”。台湾地区对卓越教师培养方面的积极探索及取得的经验,对建立和完善新时代卓越教师培养机制有一定的启迪和借鉴作用。

HTML

-

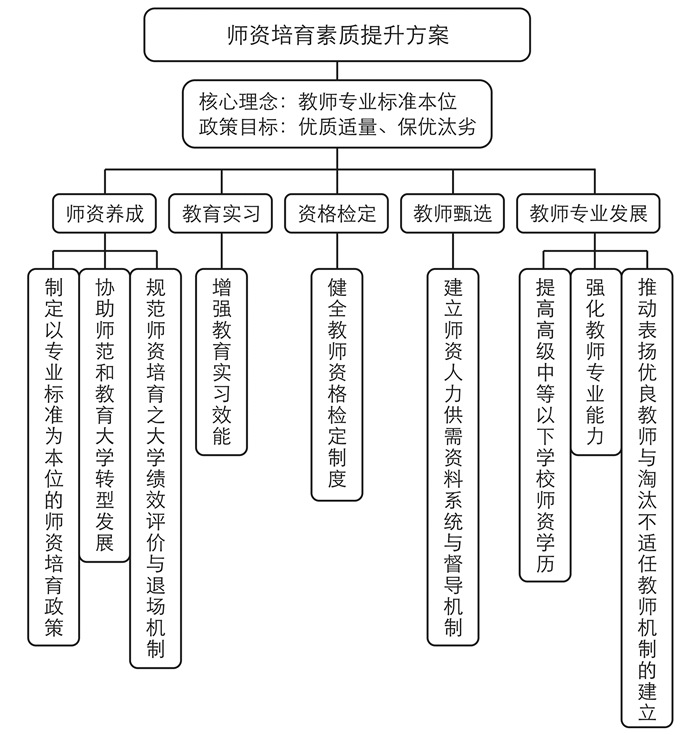

近年来,随着社会结构的改变,台湾地区人口出生率一直呈下降趋势,“少子化”已成为我国台湾地区人口变迁的主要特征。由“少子化”所引发的教育问题,主要包括入学人数不断减少、教师人才储备逐年增多、数万“流浪教师”无法取得正式教师的职位等。台湾地区教育主管部门为应对“少子化”问题而成立了专门的机构——“师范院校转型发展指导委员会”。该机构一方面推动师范院校转型,另一方面缩减师范生的招生名额,以加强硕士学位师资培育为发展目标[8]。由“少子化”问题所引发的师资供需失调矛盾,也为提高师资品质提供了契机,提升教师学历已成为当今对师资的普遍要求。2004年,台湾地区教育主管部门出台“师资培育数量规划方案”。该方案提出,减少师资培育数量,建立“教师供需评估机制”,改善师资过剩问题。与此同时,台湾地区教育主管部门在“因应人口结构变迁之教育对策”中,针对师资培育的因应策略与配套措施等问题提出“师资培育素质提升方案”,于2006年研制完成并推行(如图 1)。该方案的核心理念是坚持教师专业标准本位。该方案的政策目标是“优质适量、保优汰劣”。方案将师资培育分为5个层面,即师资养成、教育实习、资格检定、教师甄选和教师专业发展,共包含9个项目。其中,“师资养成”中的“协助师范、教育大学转型发展”又分两个目标,分别为“合理调整师资培育规模,调节各类科师资供应量”与“维持并强化师范、教育大学师资培育之特色及师范教育功能”,而“卓越师资奖学金计划”则是被归为后者的具体措施之一。

-

1994年,我国台湾地区发布了有关师资培育方面的政策,推动师资培育从一元化、公费制、计划性、分发制走向多元化、自费制、储备制、甄选制的发展之路。许多大学院校都加入到培育师资的行列,并试图通过多元的师资培育渠道以及教师的甄选与淘汰机制来促进教师素质的提升。师资培育的多元化使大量的师资储备可供中小学及幼儿园选择,虽然有助于将优质的人力资源投入教育界,但也造成师资供需的严重失调,使综合类大学与师范大学的教育专业成为高中毕业生填报志愿的“冷门”。如此一来,师范大学无法吸引优秀的学生,培育出来的师范生素质不断下降。另外,台湾地区教师资格考试只有笔试,对师资质量的综合评价很难做到全面、客观[9]。对此,2006年,台湾地区教育主管部门建立师资培育机构的评价和退场机制,以此推动师资培育向更专业化、优质化的方向发展,并将师资培育的重点放在追求“卓越”(excellence)、提升“效率”(efficiency)与重视“公平”(equity)上,即所谓的“三E”主张。台湾地区教育主管部门为达到“优质适量、保优汰劣”的师资培育政策目标,并使师资培育体系具有“扬其优、补其弱、保其成”的功能,于2006年8月起试行两期“卓越师资培育奖学金试办计划”[10],该计划每期4年,旨在做好师资培育质量的管控工作,实施单位包括教育大学与师范大学。试行两期后,台湾地区教育主管部门于2014年8月制定并公布了“卓越师资培育奖学金计划作业要点”[11]。在该文件中,将卓越师资培育对象增扩至通过师资类评鉴的教育大学,借此解决台湾地区师资培育所遭遇的质量下降等问题。

一. “少子化”现象引发师资供需失调矛盾

二. 多元化师资培育模式导致教师素质下降

-

台湾地区“卓越师资培育奖学金计划”实施的首要的、最终的目的在于吸引优秀的师范生投身于教育事业,提高师资质量,提升职前教师的专业知识、教学能力、专业素养以及扩大国际视野,为师范生将来的专业发展打下坚实基础。具体而言,该计划试图通过奖学金机制培育热爱教育的“人师”、有专业能力的“经师”、有执行力的“良师”,他们不仅是具有教学技能、专业精神、民主法治思想及生活道德准则的合格教师,更是兼有社会关怀与人文精神的卓越教师。这体现了台湾地区在师资培育政策中所强调的“师道、责任、精致、永续”价值观与理念,以及扶弱与择优结合、能力与兴趣兼重、本土与国际兼顾、理论与实务并重、标准与考核贯通、培育与选用合一等特色[12]。除此之外,“卓越师资奖学金计划”的实施也是激励和推动、生成和发展各高等师范院校发展师资培育特色的重要途径。另外,通过实施该计划,还可以发挥教育大学、师范大学等高等院校在师资培育中的中坚作用,树立卓越教师典范,最终推动卓越师资培育制度的完善。正因为如此,申请“卓越师资培育奖学金计划”资助的学校,在资格上有一定的要求。例如:最近一次的师资培育评估结果为“通过”或“一等”;该师资科类前一年的教师资格证考试通过率高于地区该科类的平均值等。当然,有益的评鉴机制也只有落实在具体师资培育过程中,才能促进师资培育质量与教师素质的提升。

-

“卓越师资培育奖学金计划”强调要建立完善的贯通机制,其中包括甄选、培育、评量及辅导等环节,以实现“优质适量、保优汰劣”的目的。参与该计划的各高等院校应主动与教育行政部门、中小学及优秀教师加强联系,共同建立适合专业标准的遴选及淘汰机制,并规划相关课程。每位领取奖学金的师范生需要符合条件,才能继续领取下一学年的奖学金。凡成绩未达到所定标准的,应退出计划,且名额不予递补。达成计划中的各项要求且通过教师资格考试者,可获得由台湾地区教育主管部门发放的“卓越储备教师证明书”,以此作为用人单位甄选卓越教师的参考。为鼓励清贫的优秀学生加入师资培育行列,计划要求优先遴选中低收入家庭及经济发展较弱区域的学生,而且其所占的名额数不得低于该年度该校奖学金名额总数的50%。除了通过甄选与淘汰机制来促进学生的上进心外,各个师资培育大学还把发展特色作为获得“卓越师资培育奖学金计划”的申请资格和通过审查的途径。每年各个师资培育学校都要向教育主管部门提出申请,并经过“卓越师资培育奖学金计划审查小组”对各个学校计划内容进行审查核定之后,才能确定奖学金名额。计划审查内容包括基本要项、学校培育作为、辅导机制等3个方面,共13项主要内容,对每个项目与主要内容都有明确的要求,具体如表 1所示。与此同时,为配合“卓越师资培育奖学金计划”,2004年台湾地区教育主管部门出台了“师资培育数量规划方案”,2006年又出台了“大学校院师资培育评鉴作业要点”,借以淘汰不合格的师资培育机构,达到“调量重质”的目的。

-

执行“卓越师资培育奖学金计划”的各高等院校需要定期提交成果报告,以供评鉴。每年,台湾地区教育主管部门都要对获得资助的学校进行绩效评估,必要时,教育主管部门会委托专人进行调查或探访各校的执行情况。各校的执行成效,作为第二年申请及审查的参考依据。奖学金额度每人每月新台币8 000元(1年核发12月,共计96 000元),每学年总核定名额以540名为限,具体如表 2所示。各个学校每年于10月31日前完成对计划参与者的甄选,并将名额报教育主管部门备案。即使计划参与者毕业,教育主管部门也要适时了解毕业后的成就表现及追踪该生在校的辅导等情况,并将此作为教育主管部门核定第二年计划参与者名额的参考依据。对于经费的请拨、支用与结报等也应依据教育主管部门关于经费管理的规定进行办理,同时对延期毕业、赴外校交换,以及以不正当方式获得奖学金资助等情况也制定了相关的处理办法。为了建立师资培育的典范,台湾地区教育主管部门还委托学校举办卓越师资培育的经验分享与宣传活动。在各学校实施该计划过程中,严格按照审查程序进行,申请者在参加“人格、兴趣或性向测验”与“综合常识测验”之后才可进入第二阶段的面试。综合常识测验内容包括社会时事、公民素养、教育基本常识等内容;面试内容包含对教育信念、过去学习表现、大学学习规划等方面的自我陈述[13-14]。奖学金名额的遴选、淘汰、检核等,均由各个学校师资培训处负责,以保障“卓越师资培育奖学金计划”发挥成效。

-

台湾地区教育主管部门自2006年至2014年在部分师资培育大学按照“卓越师资培育奖学金试办计划”的规定运行了两期,之后,才正式推出“卓越师资培育奖学金计划作业要点”,足见该计划是在日趋完善的情况下施行的。相关的研究也表明,卓越师资培育奖学金计划方案与实施成效有明显的正相关关系。整体上,该计划的实施成效属中上和良好,获得卓越师资培育奖学金的师范生取得了比其他学生更好的学习成果。2014年,学者林政逸等人针对台中教育大学卓越师资培育奖学金试办期的实施状况与成效进行评估,发现获得卓越师资培育奖学金的师范生,其在学业成绩、操行表现、语言及资讯能力、品德修养、学习态度、参加增能课程及教学实务实习、教学基本能力检测、教育参访及游学等方面,均优于其他学生[15]。“卓越师资培育奖学金计划作业要点”正式实施后,学者温羚匀等人于2015年通过问卷调查发现,台湾地区卓越师资培育奖学金的实施成效总体情况良好。具体而言,获得卓越师资培育奖学金的师范生在“实施成效整体情形”“学习成果”“专业表现”与“影响服务对象”等方面的表现均为“良好”;在“满意度”方面表现为“中上”;在“个体学习成效”方面的表现稍高于其他学生。另外,问卷调查还发现,卓越师资培育奖学金计划实施方案中的“培育作为”与“学校组织与资源”等因素对实施成效具有预测作用[16]。

-

每年各个师资培育学校的卓越奖学金获得者,人数都非常稀少,而且需要通过标准的重重考核,可称得上是优秀师资生中的精英。而且,领取“卓越储备教师证明书”的学生仍需要参与相关考试,依靠自身的能力获得教师职位,并没有享受到(如公费生)毕业后即获得就业的保障[17]。卓越师资培育奖学金在选拔上所采用的“成绩标准”及笔试测验方式对擅长考试的学生而言,较为有利。面试与试教环节只有短暂的10~15分钟的时间,在选拨中所占的分值较低。因此,如何真正地检验出学生真实的人格特质、教学知识能力、专业态度并从中挑选出合适且富有教育热忱的人才,以及淘汰志趣不和或表现不佳的学生,这是执行计划时所面临的问题。尽管该计划为中低收入家庭以及经济发展落后区域的学生提供不低于50%的名额,试图缓解弱势学生的求学压力,用以提高偏远地区的教师素质,但该计划要求卓越师资培育奖学金获得者不能同时领取其他额外的奖学金。在“偏远地区教师流动率高”无法解决的情况下,这一限制性的规定使计划未能实现将卓越师资培育奖学金的获得者引导到偏远区域任教的目标,这不仅造成人力资源的浪费,还使偏远区域的学校与核心区域学校的师资呈现更大的差异[18]。

一. “卓越师资培育奖学金计划”的主要内容

1. 提升师资培育过程质量

2. 建立完善的奖励与竞争机制

3. 注重绩效管理,保障各校执行成效

二. “卓越师资培育奖学金计划”实施情况

1. “卓越师资培育奖学金计划”实施成效整体良好

2. “卓越师资培育奖学金计划”的实施仍旧存在困境

-

先进的教师教育制度与培养机制是提高教师质量的保障,因此加强教师教育、培育卓越师资已成为各国提高教育质量的重要举措。为顺应当前国际教师教育改革以卓越为取向的潮流,也为解决我国大陆地区教师教育改革中教师培养的针对性与适应性不强等问题,2014年9月,教育部启动卓越教师培养计划,分类推进卓越教师培养模式改革。至今,大陆地区卓越教师培养计划已实施了6年,但目前还尚未形成自己的专业标准,卓越教师资格认定体系还未确立,这都是困扰卓越教师培养计划实施的主要因素。大陆地区卓越教师培养存在的一些问题主要有:师范院校培养目标定位不清;培养过程仅满足于按照教师专业标准与教师教育培养方案;学生修完规定专业课程即可,与卓越教师的标准和要求还有很大距离;等等[19]。另外,各高校在实施本校卓越教师培养计划方案的过程中,过于注重“如何教”“怎么教”等有关教学技能、技巧方面的训练,而忽视了“为什么教”“为什么这么教”等教育理论的引领与指导。此外,实施卓越教师培养计划的关键是学生的积极主动参与,然而目前师范生的从教“志趣”不高,参与意识不强[20]。为此,在大陆“卓越教师”标准不够明确的情况下,可以借鉴台湾地区通过奖学金计划进行甄别和筛选的方式,促进学生积极主动地参与卓越教师计划,通过奖学金与卓越教师证书机制激发学生的参与动力与热情,进而促使优秀的师范生借助竞争与奖励机制变得更为“卓越”。

-

2014年12月,教育部办公厅公布了《卓越教师培养计划改革项目遴选结果》,确定由62所高校承担80个卓越教师培养计划改革项目。这些项目主要经过高等学校申报、省级教育行政部门推荐、专家会议遴选、网上公示等程序后才得以确定。在组织卓越教师培养计划实施的过程中,教育部也采取了加大宣传力度、加强组织管理、组织督导检查、鼓励社会监督等多种方式,以确保高校实现动态调整机制[21]。然而,“卓越教师培养计划专家委员会”在如何组织管理与督导检查各高校的实施情况和如何评价其效果等方面目前还没设定具体的标准与指标。台湾地区的师资培育大学,有一些做法可供借鉴。首先是各高等师范院校推进自我改革与发展自身特色,然后向教育主管部门提出申请,再由台湾地区“卓越师资培育奖学金计划审查小组”对审查项目进行量化评定,最后根据量化结果确定计划实施的单位。与此同时,台湾地区教育主管部门每年都会对确定实施师资培育奖学金计划的学校进行绩效考核,以调查或探访的方式评估各校执行情况。执行效果作为第二年审查申请的评定依据。台湾地区“卓越师资培育奖学金计划”在试行期间,筛选与淘汰机制被列入到学校申请计划的审查项目中,并占20%的权重。在“卓越师资培育奖学金计划作业要点”中,选才与淘汰机制被单独列出来,作为统一规定的项目不再列于审查项目中。由此可知,选才与淘汰机制逐渐成为该计划的重要规范。这不仅可以在申请高校中保持“总量管制”,更重要的是以专业评价结果为依据来淘汰计划实施效果不明显的学校,可以确保承担卓越教师培养计划的高校能持续深化教师培养模式的改革,不断提高师资培育质量。

DownLoad:

DownLoad: